名人に教わってあんパン作りにチャレンジ!(後編)

大量にいただける食材の活用方法を上士幌町の皆さんから紹介してもらうということで始まったレシピ企画。今回は千葉与四郎副町長の奥様、正恵さんにあんパンを作りを教えていただきました。前編では生地づくりをして、後編はいよいよパンを焼きますよ!

WRITER

宮部 純香

上士幌町で生まれ、高校まで上士幌で過ごした編集サポートメンバー。小さい頃からお世話になった上士幌を新しい視点で見てみたいと取材を進めています。

生地にあんこを包む

じゃあ、いよいよあんこを包むよ。

さっきよりも大きくなってふわふわしてる。

この丸めた生地を手のひらでつぶして、棒で上下を伸ばしたら、90度回転させて、もう片側も伸ばしていく。丸く伸ばせたら、親指と人差し指の上に乗せて、あんこ玉を乗せる。

手にあんこが付いてたら拭いてね。親指が大事だから。生地を外側から、くいっくいっと真ん中に寄せてきて、あんこが見えないように閉じると。

よし、二人もやってみよう。

難しいです…。

どれ…もっとあんこを包みやすいように生地を大きく伸ばした方が良いかもね。そして、親指と人差し指で生地を中心に集めていく。

…できました!

そうそう、上手!

つまんだ面を下にして少しつぶして平らにしたら、指で押してくぼみをつけよう。そして今度は、35分間仕上げ発酵させる。温度は35℃ね。この発酵のさせ方は、発酵機械がない人はさっき話したように発泡スチロールに入れてやればいいからね。

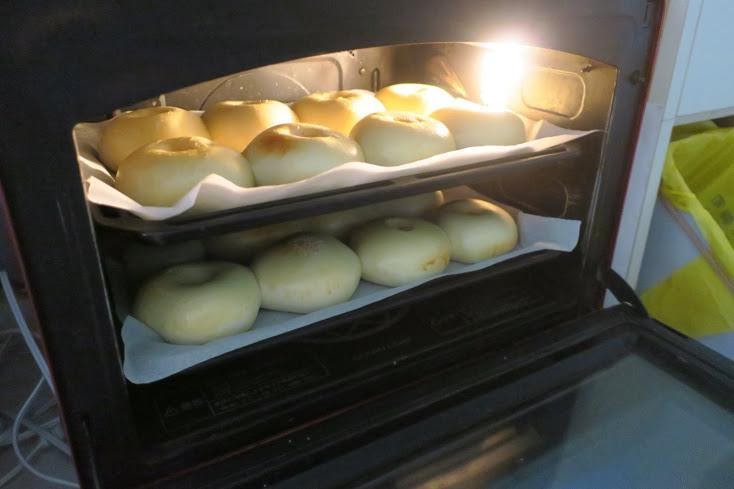

生地を発酵

発酵を待っている間、ご夫婦の子ども時代のお話を聞かせていただきました。どんな遊びをしていたのか、昔と今ではどのように町の風景が変わってしまったのか。とても深いお話でした。

でんすけのカメラ目線、いただきました。わん。↑

さあ、あと少し!

うわぁ、大きさが全然違いますね。

くっついちゃったね。どーしよう…。

このままで大丈夫ですよ!

それじゃ、照りたまごをしてケシの実を真ん中にのせようか。照りたまごをするタイミングで、オーブンは予熱をかけるといいよ。200℃で12分ね。

照りたまごは、全卵を使用し卵白のこしが切れ、全体が混ざるまで溶く。泡立てないよう、こしを切るイメージで。これをパンに塗り焼くことで、艶が出ます。

もっと、指をぐっと押し付けてケシの実をつけるといいよ。

ぐっと…穴が開くかと思って遠慮してたけど、意外と開かないものなんですね。

さあ、焼くぞ!

そうそう。大丈夫だよ。よしっ、焼こう。レシピでは170~180℃となってるけど、電気オーブンだと弱くて綺麗に色が付かないの。だから200℃で12分焼くからね。

6分経ったら入れ替えるよ。そうしないと、全体に色がつかないの。

さあ、焼けたよ!

いいにおーい!美味しそう!!

ほんとだね!香ばしい甘い匂いがする!

ああ…くっついちゃったね…どーしよう…。

かわいいですよ。ご愛敬ということで(笑)。

そうね(笑)。これ、ばらばらにして網の上に乗せてね。そうしないと冷めないのよ。

いい出来ですね、きれい。

よかった(笑)。

最後に、写真を撮らせていただいていいですか?

恥ずかしいわね(笑)。

本当に素敵なご夫婦でした。作ったあんパンは、お土産として持たせていただきました。

今日は本当にありがとうございました。とても楽しかったです。

いえいえ、こちらこそ楽しい時間をありがとう。またやろうね。

良いんですか!うれしい!

ぜひぜひ。また一緒にやりましょう!

いただいたあんパンは、帰宅してから美味しくいただきました。あんこがぎっしり詰まってて、でも甘すぎなくて。パン生地もふかふかでほんのり甘くて、とても幸せな味でした。

快く引き受けていただき、本当にありがとうございました。また、ぜひ時間を共有させてください。

【作り方】

下準備:つぶあんでも、こしあんでもお好みのものを事前に作って用意しておく。あんこを少し硬めに作っておくと、焼いた時に生地から出ることがない。

1.ボウルの中に必要な材料を順番に入れ混ぜる

2.ある程度混ざったら、ボウルから出し手でこねる(菊練りもぜひ挑戦!)

3.一次発酵(30℃で40分)させる

4.発酵させている間に、あんこ玉を作っておく

5.発酵が終わった生地を16個に分け、丸める

6.丸めた生地をねかせる(15分)

7.ねかせ終わったら、生地を伸ばしてあんこを包む

8.35℃で35分間仕上げ発酵させる

9.照りたまをしてケシの実をのせたら、200℃で12分オーブンで焼く

キツネ色になっていたら完成! ん~良い匂い!!