まちづくり会社で中学生が職業体験!

上士幌中学校の授業の一環で行われた職業体験学習。

学生たちが上士幌町の各事業所で仕事を体験するという授業で、まちづくり会社にも中学生が一名、体験学習に来てくれました。

WRITER/PHOTOGRAPHER

土門 史幸

フリーカメラマン。2021年6月から上士幌町で地域おこし協力隊としてまちづくり会社で活動中。苫小牧市出身。写真や動画で地域の魅力を伝えたい。空・水中ドローンも扱えます。

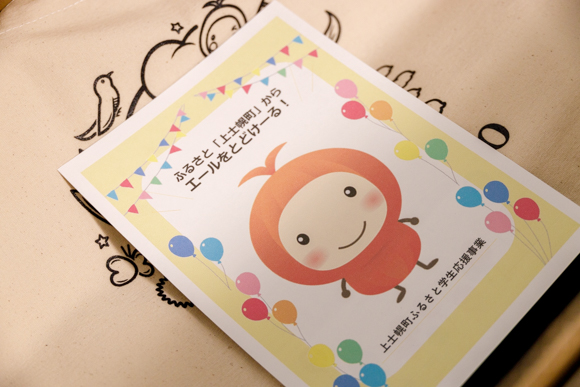

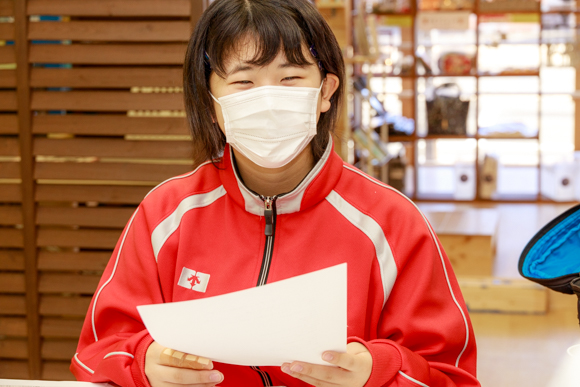

訪れてくれたのは伊東海里さん。

まちづくり会社がどのような仕事をしているのか分からなかったのでドキドキしながら来てくれました。

職業体験学習で訪れてくれた伊東海里さん

まずは、まちづくり会社がどういう仕事をしているのか業務内容の説明を受けます。

会社の説明を聞く海里さん

海里さんはまちづくり会社について、具体的にどのようなことをしているのかあまり知らなかったけど、説明を聞いてかなり大変そうな仕事だけど楽しそうだなと感じてくれたようです。

館内を案内中

次にクリスマスツリーの飾り付けをしてもらいました。

ハレタに来てくれた町民の方に楽しんでもらうのにクリスマスツリーの設営も大切な仕事の一つです。

まちづくり会社のメンバーとツリーの設営

真剣にツリーの飾り付けをする海里さん

ツリーを設営・装飾をした海里さんは飾りの配置を考えることがとても楽しかったと話してくれました。

配置を考え楽しんで設営したクリスマスツリー

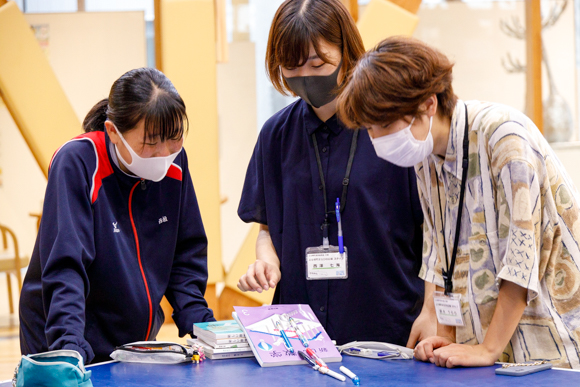

その後は、社会人になるとプレゼンの発表や資料作成で使うこともあるということでパワーポイントの使い方を学んでもらいました。

パワーポイントの使い方をレクチャーしてもらう

パワーポイントで作ったのは、海里さんが所属している部活紹介の資料。

海里さんは、部活のことが頭でわかっていても言葉にすることの難しさやレイアウトを考えることに苦戦していました。

アドバイスを受けながら資料を作成

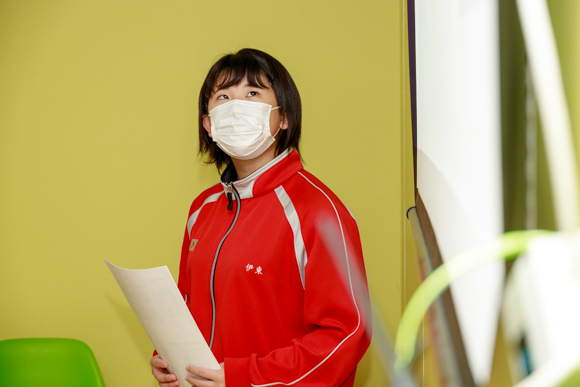

そして使い方を学ぶだけではなく、作った資料を使って3分で発表もしてもらいました。

学校のクラスで発表をすることはあっても、その他で発表する機会がないのでとても緊張している様子。

リハーサルをして本番に挑みます。

緊張しながらリハーサルを行う

本番ではまちづくり会社の3名の方を前に発表しました。

作った資料を使って発表をする様子

とても緊張したと言っていましたが、堂々とプレゼンをする海里さん。

時間内にわかりやすく、丁寧な説明に発表を聞いたまちづくり会社のメンバーも感心していました。

発表後は質疑応答をして職業体験学習は終わりです。

質問を受けるまちづくり会社の2人

職業体験学習を終えた海里さんは、まちづくり会社で体験したことを今後の生活に活かしたいと意気込んでいたので、うまく活用してもらえると嬉しいです!

設営したツリーをバックに記念写真

最後に職業体験学習の担当をしたまちづくり会社の担当者からは、

「1日という短い時間でしたが一生懸命、お仕事の一部に取り組んでいただきました。その中でも知らない人達の前で自分のことを発表するという難しい課題にもチャレンジしてもらい、資料作りや発表のコツを伝授すると、短時間でそれらをしっかり活かしたプレゼンをしてくれて改めて【若者の可能性】を感じる事ができる良い機会になった」と話してくれました。

まちづくり会社ではその他にも沢山の事業を行っているのでいつでも職業体験を募集しています。詳しくは生涯活躍のまちかみしほろまでお問合せください。

\ 可能性を広げる体験を/

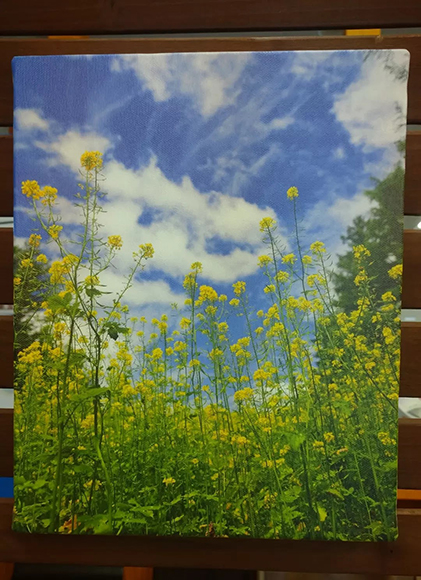

土門史幸写真展 -空のある風景- 【 残す写真より飾る写真 】

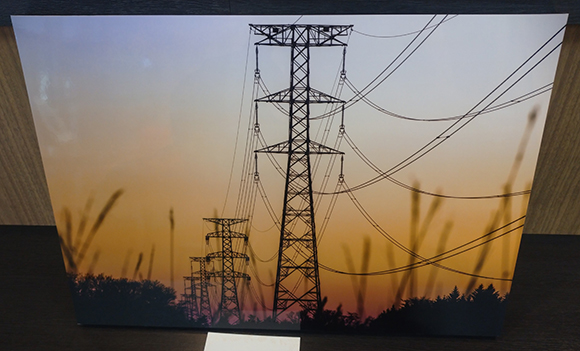

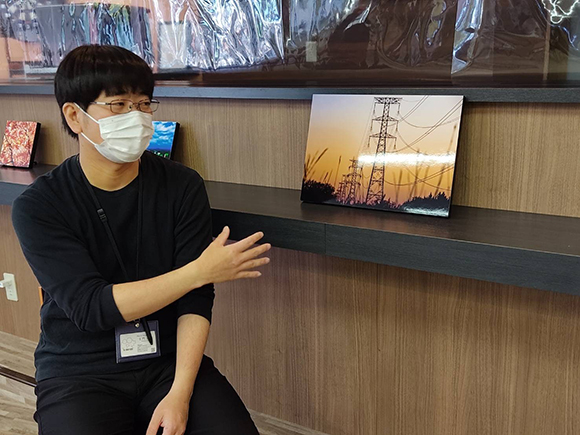

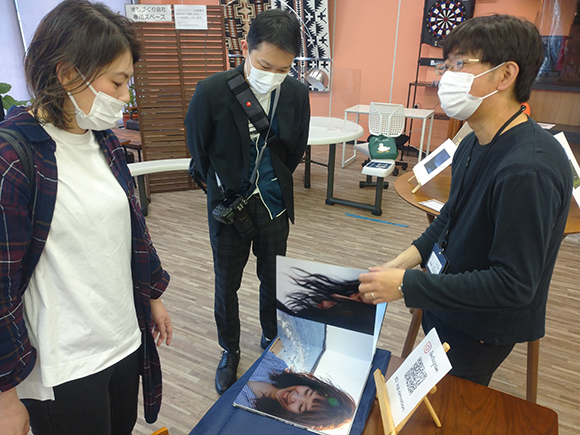

2021年10月24日(日)ハレタかみしほろで、土門史幸写真展 -空のある風景- が開催されました。

今年(2021年)の6月から”地域おこし協力隊”として、上士幌町民の写真や風景を撮影されている土門史幸(どもん ふみゆき)さん。北海道苫小牧市出身で上士幌町へ来る以前から、苫小牧市や札幌市を中心にフリーランスのフォトグラファー、ビデオグラファ―として活動されていました。

今回、北海道各地で撮影された美しい風景の写真を様々な形で展示すると聞き、おじゃましてお話を伺ってきました。

WRITER

宮部 純香

上士幌町で生まれ、高校まで上士幌で過ごした編集サポートメンバー。小さい頃からお世話になった上士幌を新しい視点で見てみたいと取材を進めています。

なぜ上士幌へ

コロナ禍で仕事が減って、変わらなきゃと思ってたときに、地域活性化に興味を持っていることを知っていた妻が上士幌町の”地域おこし協力隊”の募集を見つけてくれて、すぐに応募して受かりました(笑)。

今までの仕事では出張することが多く、北海道内いろいろな地域を周っていましたという土門さん。

あるとき、スポットとして町は紹介されるけど、その道中の紹介をされることが全くない。道中にも美しい風景があるのにそれがすごくもったいないことに気づいたそうです。

写真でそういうところを紹介して活気づけたい。写真という活動を通して地域活性化に興味を持っている今の自分の考え方にマッチしている。

そんな時に見つけた地域おこし協力隊は、今までやってきた仕事が活かせる場だと思いました。

きっかけは父のカメラ

土門さんは、カメラを趣味から始めて社会人になってから街のスナップ写真や風景写真をコンパクトデジタルカメラで撮影していました。

そしてカメラを本格的に始めたのは、2009年くらいから。

お父さんが一眼レフカメラを持っていて、それを借りて撮ったことがきっかけだったそう。

そのうち自分の一眼レフカメラが欲しくなって購入しました。カメラを始めた頃の写真を見返すと、パッとしないなって思いますね(笑)。

その時々によって写真の好みも変わっていて、だんだん昔にさかのぼっていくと、今とは全然違う表現の仕方していて、見返すとなんか違うなって思い今風に仕上げを変えてみることもあるそうです。

最初は札幌の街並みや道南の風景を撮っていました。人物を撮ることはほとんど無かったです。

今は仕事で撮ったりはするけど、それでもあんまり撮らないですね。ポートレート撮影はモデルさんがいればやりたいな思っているので、モデルさん募集中です(笑)。

得意なジャンルは風景写真の土門さん。

最近は人物撮影もしたいと思っているそうなので、我こそは!という方はぜひ手を挙げてください(笑)

写真展 ”空のある風景” を開催!

今まで写真展をやったことが無くて、自分の写真を見てもらう機会がほしいなと考えていました。

この町には、ここハレタのように写真展などをするには丁度良いスペースがあったこととなにより周りの後押しがあったので、思い切ってやってみようと思いました。

今の時代、写真を印刷する人って少ないですよね。僕も印刷することは多くないけど、印刷をして写真を見るって楽しいし、ケータイとか画面で見るのとは違って飾って置いておくとまた雰囲気が変わってくる。

それと作品には、タイトルがつきものだと思いますがあえてつけていません。タイトルがあるとそれに引っ張られてしまうので、見に来てくれた人にどういう写真なのかなっていうのを想像してもらいたくてつけませんでした。

今回の写真展では、写真、キャンバス、パネルの3種類を用意。

これらを見ていろいろな楽しみ方を知ってもらいたいと話していました。

フォトグラファーとしての今後

一昨年(2019年)ぐらいから、自分の写真館をつくりたいと思い始めた土門さん。

コロナが始まる前までは、前に勤めていた会社や付き合いのある会社などから依頼が来て仕事をもらっていたので、特に自分で集客をしなくても仕事はあったんです。

でも、コロナになって、仕事がほぼゼロになってしまい「これはまずい!」と思って。今までは仕事を受ける側だったので、自分で集客できるシステムを作りたいと思いました。

いま土門さんが考えているのが、ガーデンが併設されたフォトスタジオをつくって風景と一緒に人を撮ること。

お客様がスタジオ内の壁の一部に自由に落書きをできるスペースを作り、完成した壁の前で写真を撮る。といった場をつくること、だそうです。

写真撮影やほかにもやっていた動画制作とかもそうですけど、お客さんの笑顔が見られるからやってきました。お客さんに写真や動画を渡すと、ものすごく喜んでくれるんです。そういう笑顔が見たくてずっと続けています。

写真展を終えて

今回いろいろな材質のものに写真を印刷してみて、自分でもキャンバスとかにすると良いなっていう発見もあったし、写真の表現力っていっぱいあるんだなって実感しました。

また、予想していたよりもたくさんの方が見に来てくれたので、嬉しかったし楽しかったです。次も開催してほしいという要望が多数あったので、もしまた写真展を開催する機会があれば、風景だけではなく動物など今回とは違ったテーマでやってみたいですね。

初めてだらけの写真展は無事に終了し、新たな目標ができた土門さん。

見に来てくれた方々からの心温まる言葉などが、自分の作品への自信に繋がったとおっしゃっていました。

第2弾となる写真展はいつ開催されるのでしょうか。次はどのような写真を見せていただけるのか、今から楽しみな私です。

さて、土門さんの今後はいかに!

フォトグラファーとしての今後の夢に期待です!!

土門さんの写真はSNSでも見ることができます。

こちらもぜひチェックしてみてください。

Instagram:https://www.instagram.com/icp.amotion/

Twitter:https://twitter.com/harunire00

まちジョブハレタお仕事紹介【上士幌町ふるさと学生応援梱包作業】

まちジョブハレタ(人材センター)にはさまざまなお仕事がありますが、どんなことをしているのかわからない方のために今回は「梱包作業」のお仕事をご紹介します。

写真:土門史幸

現在まちジョブハレタでは上士幌町ふるさと学生応援事業の梱包作業をしています。

上士幌町ふるさと学生応援事業は新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け学費や生活費の捻出に苦慮している学生の皆さんに上士幌の特産品、食料品などの応援物資を送る事業のことです。

梱包作業は、まちづくり会社の2Fにあるコワーキングスペースで一箱ずつ丁寧に特産品などを詰めて梱包する簡単な作業です。

上士幌町ふるさと学生応援事業の梱包作業は12月で終了してしまいますが、まちジョブハレタでは老若男女問わず様々なお仕事をしています。

これから何かお仕事を始めてみたいな、興味があるなという方はまちづくり会社までご連絡ください。

どなたでも歓迎いたします!

お問い合わせ先

まちジョブハレタ(人材センター)担当:木原・岩部

TEL:01564-7-7630

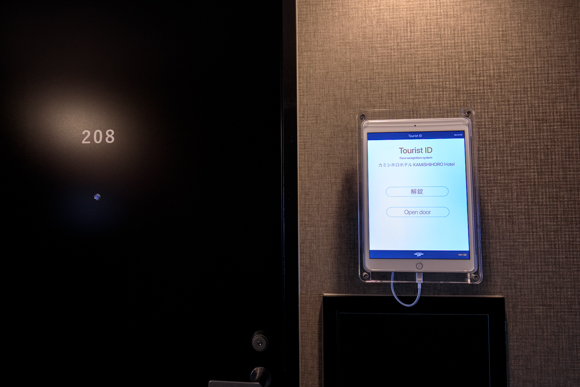

カミシホロホテルのご紹介

2021年7月4日にオープンしたばかりのカミシホロホテルについて支配人の島田裕子さんにお話をお伺いしてきました。

WRITER/PHOTOGRAPHER

土門 史幸

フリーカメラマン。2021年6月から上士幌町で地域おこし協力隊としてまちづくり会社で活動中。苫小牧市出身。写真や動画で地域の魅力を伝えたい。空・水中ドローンも扱えます。

なぜホテルを上士幌に?

まずは、なぜ上士幌にホテルをオープンしたのかを聞いてみました。

カミシホロホテルの外観

ロゴは未来を表現したポリゴンと上士幌の牛がくつろいでいるところをイメージ

上士幌の周辺には、道の駅やナイタイ高原といった観光資源がたくさんあるので町中に宿泊施設を増やしたら上士幌に滞在してくれる観光客の方が増えるのではないかと思いホテルをオープンしたと話してくれました。

上士幌は観光資源が豊富なので滞在してくれる方が増えて町の活性化になって欲しいですね!

便利なホテル

カミシホロホテルのラウンジ

カミシホロホテルのコンセプトは便利なホテル。

ICT(Information and Communication Technology)を使うことによりホテルの滞在がよりスマートになるようなつくりになっています。

※ICTとは通信技術を活用したコミュニケーションを意味します。

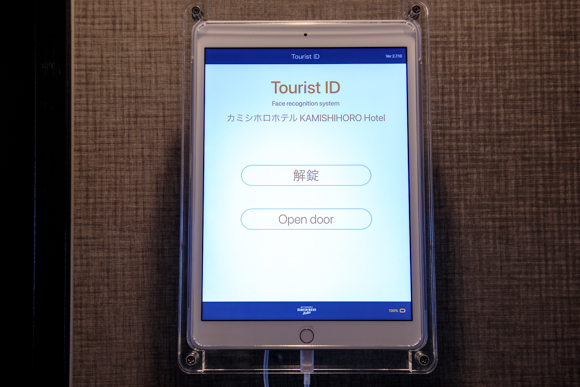

顔認証でチェックイン

チェックインでは、宿泊客の顔を登録し顔認証をします。

顔認証をすることによって鍵を使わずに部屋に入ることができるようになります。

ホテルの受付 チェックイン時に顔を登録

ただし、マスクをつけていると上手く認証しないようなので顔認証をする場合はマスクを外すことで認証するようです。

一度宿泊をして顔認証を行ったことがある方は次回の宿泊時に部屋番号などの案内が登録したメールに届くので、素早くチェックインができます。

客室のドア横にあるタブレットを使って顔認証を行う

2回目以降、チェックインの時間が短縮できてすぐお部屋で休めるのはありがたいですね。

誰にも合わずに受け取る宅配ボックス

また、客室には宅配ボックスが設けてあります。

朝食やタオルなどのアメニティグッズをホテルのスタッフが運んでくれるのですが、この際にスタッフと宿泊者が接触することはありません。

宅配ボックスに何か物が入ると客室にあるランプが点灯するようになっているので、客室にいながら誰にも合わずに荷物を受け取ることができます。

宅配ボックスに何も入っていない状態

宅配ボックスに荷物が届くとランプが点灯

ホテルの事務所にも通知が届くようになっているので受け取られたかどうか分かるようになっています。

余計な接触を避けることができ、新型コロナウィルスの対策にもなっていて、対面で誰かに会うことがないので女性ひとりでも安心してホテルに滞在すことができます。

仕事に便利な広いテーブル

客室やラウンジにあるテーブルは通常のビジネスホテルと違って奥行きのあるテーブルになっています。

奥行きのある客室のテーブル

電源も備えているので充電をしながら作業することもできる

奥行きを広く取ることでパソコンでの作業や朝食などゆとりを持ってとることができるので、ホテルで作業が必要なビジネスを目的とした方にも快適に滞在してもらえるようになっています。

作業スペースにゆとりがあると心にもゆとりができるので落ち着いて仕事や朝食をとることができますね。

夏は庭で朝食をとることができハンモックでくつろぐこともできる(撮影時は秋)

ホテルの魅力

カミシホロホテルは家電に力を入れていて、館内や客室にはダイキンの空気清浄機やエアコンを導入していて、空気を清潔に保っています。

客室に備えているエアコン

館内や客室に備えている空気清浄機

客室にはダイソンのドライヤーやReFaのシャワーヘッドを備えていて、高級なドライヤーやシャワーヘッドを使用することができます。

3点ユニットバス

ReFaのシャワーヘッド

入浴剤もあるのでゆっくりとお風呂に入ることもできる

ダイソンのドライヤー

ラウンジには宿泊者であれば自由に使えるコーヒーメーカや電子レンジ、トースターがあるのでお部屋ではなくラウンジで朝食をとることもできます。

開放感のあるラウンジ

自由に使えるラウンジのコーヒーメーカーやトースター

廊下にはアートワークが飾ってあり、このアートワークは上士幌町の事業者から出た廃材を使用ています。

アートワークから町のことを知ってほしいということで廃材が出る過程をラウンジにあるでテレビで放映しているので、アートワークと映像をじっくり見て知識を深めるのもいいかもしれませんね!

羊毛で作られたアートワーク

高級車に乗って北海道を楽しむ

21年9月20日からカミシホロホテルの予約時にカーシェアプランが選べるようになっていて、それを選ぶとポルシェのタイカン4SかレクサスのUX300eのどちらかをレンタルすることができます。

左:タイカン4S 右:UX300e

「ちょっといい車に乗って北海道を満喫してもらえたら」と語る支配人の島田さん。

筆者もポルシェに乗らせていただいたのですが、静かなのにパワーもあってとても運転しやすかったです。

高級車に乗っているというだけでテンションも上がるし、ワクワクしながら運転しました。

なかなか乗る機会がない車なので、これを機に上士幌を起点としてレンタカーで北海道を巡ってみるのもいいかもしれませんね!

また、電動自転車が3台、電動キックボードが3台、VanMoofという次世代型電動自転車が3台あり、宿泊者であればどなたでも無料で使うことができるので、町内や郊外にお出かけするのに最適です。

無料でレンタルできるVanMoofの次世代型電動自転車

今後の展望

今後はサイクリングや冬の遊びなどアクティビティに力を入れた宿泊プランなどを作り、上士幌の魅力を存分に楽しめる提案をしていきたいと話す島田さん。

上士幌町や十勝の旅行を考えているなら観光の拠点として、カミシホロホテルに滞在するのもいいかもしれませんね!

\ 便利なホテル /

/ 最先端技術を体験 \

みんぱくモリオカハウスかみしほろのご紹介

上士幌町にある民泊、「みんぱくモリオカハウスかみしほろ」さんにおじゃましてきました。

民泊とは、個人が戸建て住宅やマンションの部屋を全部又は一部を活用して、旅行者等に宿泊サービスを提供することです。

「みんぱくモリオカハウスかみしほろ」はオーナーの森岡康さんと妻の庸子さんのお二人で経営されています。

WRITER/PHOTOGRAPHER

土門 史幸

フリーカメラマン。2021年6月から上士幌町で地域おこし協力隊としてまちづくり会社で活動中。苫小牧市出身。写真や動画で地域の魅力を伝えたい。空・水中ドローンも扱えます。

なぜ上士幌町で民泊を?

上士幌町でなぜ民泊を始めたのか尋ねると、最初は民泊ではなく賃貸にしようか悩んでいたと話す庸子さん。

しかし、そのときに民泊のことを知り興味を持ったことがきっかけになったそうで、実際に本州や足寄の民泊や帯広の農泊を体験しやってみたい気持ちが出てきたこと、上士幌町には当時1件しか宿泊施設がなかったので町の役に立つのではと考えたそうです。

そして立地がいいこと、上士幌町のまちづくり会社に勤めるデザイナーが「プロデュースするよ」という背中を押す一言で民泊を経営することを決意。

また「上士幌町を目的地としてきてほしい、通過点ではなく道の駅やナイタイ高原、糠平など外交をゆっくり周ってもらいたいという思いもあった」と。

そこで空き家になる自宅近くの平屋住宅を取得し、民泊にリフォーム。

森岡さんは民泊の他に建設会社を長年経営されていますが、民泊のコンセプトはデザイナーにおまかせしたそうです。

「ここまで変わると思っていなかった」

業者という自分たちの立場だけではここまでのイメージがなく、デザイナーの思い切った発想に最初は戸惑ったけど他にないものができて良かったと話してくれました。

オシャレな民泊

モリオカハウスはとにかくオシャレで、非日常を感じられる空間になっています。

目印となる大きな「森」という看板が目立ちます。

モリオカハウスの外観はランドマークとなるようにかぼちゃをイメージ。

屋根はかぼちゃの皮の色、外壁はかぼちゃの実の色になっています。

そんなモリオカハウスの内装はとても素敵で建物に入った瞬間に「おぉー!」と思わず声が出てしまいました。

玄関は大きな荷物を持っていても十分なスペースがあり、バラのボードにはメッセージを書くことができるペンが用意されていて宿泊の感想など自由に記載することができます。

モリオカハウスは寝室が2室、ダイニングキッチン、リビング、お風呂、トイレ、洗面台を完備していて、冷蔵庫や電子レンジ、洗濯機やテレビも設置。

広々としたリビングでは大人が数名でもゆっくりとくつろげます。

ダイニングキッチンでは近所のお店で食材を買ってきて自炊することもできます。

トイレとお風呂と洗面台。

WiFiも使用することができ、リビングの窓際にあるカウンターで外を眺めながら仕事などができるようになっているので、シェアオフィスとして使用しても構わないそうです。

その際にチェックインとチェックアウトの時間は決まっているが、もし前後で誰も使用していなければ時間をずらしてハウスを借りることもできます。

うみともり

寝室は「ウミノヘヤ」と「もりのへや」があります。

「ウミノヘヤ」は青を基調としていて、6畳の部屋にイカダをイメージしたキングサイズの畳ベッドが敷いてあるので、小さい子どもと一緒にゆっくりと過ごすことができます。

「もりのへや」は自然に囲まれた雰囲気になっていて、こちらは6畳の部屋にツインベッドが設置されています。

みんぱくモリオカハウスかみしほろ

宿泊プランは一棟プランのみになっていて、基本チェックイン時間 15:00〜、基本チェックアウト時間 11:00〜となっています。

総部屋数は2つで「もりのへや/ツインベッド」と「ウミノヘヤ/畳・布団」があります。

その他にリビングタイニング、バス、トイレがついています。

大人4名(小学生以下の子ども2名まで)利用可能で1泊15000円(税別)になっていて、オプションとしてプラス2000円(税別)で小学生以下の子ども1名まで追加で宿泊することでができます。

※宿泊料金、プラン等、予告なく変更する場合があるので、申込みのときにご確認ください。

食事は付いていませんが、調理器具がそろっているので自炊ができます。

また付近には、飲食店が多数あるのでそちらで食事を楽しむことができます。

\ 非日常を体験 /

モリオカハウスの今後について

将来的にはモリオカハウスの裏の畑で育てた作物を収穫してもらい宿泊者に調理してもらうことや、敷地内に東屋を建ててBBQができるスペースを作る構想があり、二人は「徐々に楽しみながらやっていきたい」と楽しそうに語っていました。

みんぱくモリオカハウスかみしほろは森岡夫妻にとって夢の場所。

これからの活動に期待したいですね!!

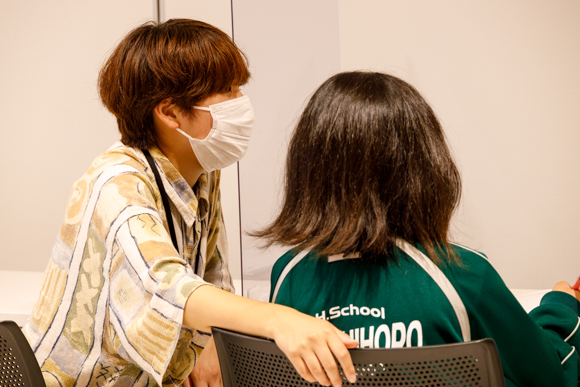

上士幌町まなびの広場2021夏が開催されました

今回で5回目の開催となった上士幌町まなびの広場。

今年は2021年7月26日から2021年8月6日の10日間で【人生を豊かにする】というテーマのもと、26日は上士幌中学校で、残りの期間は生涯学習センター「わっか」で開催されました。

写真:土門史幸

上士幌町や近隣町村に住む中学生と高校生を対象とし、自分の好きな「学び」(教科学習・ワークショップ・対話)を選んで自由に参加することができます。

各自が好きな席で学校の宿題や受験勉強に取り組みながら、分からないところがあればスタッフが寄り添ってサポートをしてくれます。

また、会場では上士幌高校生が熱気球をペーパークラフトで作っていたり、仲間と協力してピタゴラスイッチを作るなどの様々なワークショップも随時行わたりと、多種多様な「学び」の機会が提供されていました。

時には、大学生や社会人のスタッフが生徒の悩みを聞いてあげたり、一緒に体を動かしてリフレッシュしたりしている姿も見られます。

短い期間であっても、「まなびの広場」が生徒達にとって居場所の一つとなっているようです。

こういった「学び」の中から地元ではふだんあまり出会えないさまざまな経歴を持つ年上の世代と交流することで将来の選択肢を広げてもらうことが目的です。

最初はあまり乗り気ではなかったけど「来てよかった」「褒めてもらえるのが嬉しい」「冬も参加したい」と参加することによって価値観が変わった生徒もいました。

詳しい様子に関しては下記のリンクからご覧になれます。

\ 人生を豊かにする /

/ 将来の選択肢を広げよう! \

まちジョブハレタお仕事紹介【草抜き】

まちジョブハレタ(人材センター)にはさまざまなお仕事がありますが、どんなことをしているのかわからない方のために今回は「草抜き」のお仕事をご紹介します。

写真:土門史幸

「草抜き」のお仕事は依頼のあったご自宅に伺い手で雑草を抜いたり、鎌などの道具を使って草を刈るお仕事です。

草を刈る道具はまちジョブハレタで用意をしているので軍手と汚れてもいい服装で現場に行くだけでOKです。

現場では老若男女問わず働いています。

これから何かお仕事を始めてみたいな、興味があるなという方はまちづくり会社までご連絡ください。

どなたでも歓迎いたします!

お問い合わせ先

まちジョブハレタ(人材センター)担当:木原

TEL:01564-7-7630

「ハレタ」のキッチンをご紹介します!

まちづくり会社では、起業家支援センター「ハレタかみしほろ」のスペースで町民の「好きなこと」「得意なこと」を活かしたさまざまなチャレンジイベントを企画運営しています。

今回は、飲食のチャレンジイベントでご使用いただけるキッチンスペースをご紹介します。

IHコンロ(3ツ口)、冷蔵庫、製氷機、スチームオーブンレンジ、炊飯器、コーヒーメーカーなどの電化製品に、調理器具、食器類(大皿、小皿、飯茶碗、汁椀、グラス、コーヒーカップ、カトラリー)などの備品があり、調理、製作にお使いいただけます。

写真:土門史幸

出店にチャレンジする人に、イベントで町の皆さんとつながる楽しさや喜びを感じていただき、そこからコミュニティや新しい「なりわい」のたねが生まれて、芽が育っていくことを願っています。

「ハレタでランチやカフェイベントにチャレンジしてみたい」という人は、(株)生涯活躍のまちかみしほろへお問い合わせください。

ハレたねチャレンジ企画担当:八下田(やげた)

TEL:01564-7-7630

移住体験おすすめ!上士幌町の「人」に触れ合うコンテンツを紹介します。

本日はちょっと変わった移住体験記事を書いてみます!2020年に約5カ月を過ごしてきた上士幌町。このページを閲覧いただいている皆さんには、せっかくホロロジーという「上士幌町の人」を紹介している本サイトに訪れてもらいましたので、サイトで紹介している記事を通して、私たちが上士幌町でどんな人と出会えたか、どんな遊びができたか、などをご紹介していきます!とっても実践的でリアルな内容ですので、ぜひご期待ください!

WRITER

田中 亮 (たなか りょう)

JICA訓練生。1982年生まれ。茨城県出身。JICA訓練生として、2020年8月末に上士幌町にきて、約5ヶ月間上士幌町に滞在していました。基本的には、ハレタかみしほろの2階にあるシェアハウスに滞在していたのですが、ご縁あって、1ヶ月だけ旧教員住宅の「体験住宅」に住んでいました。

実際に上士幌町に移住やUターンした人に話を聞きました!!

自宅にバスケットコートを作ってしまったご家族の移住話です!家でバスケできるなんて憧れます。関連記事はこちら↓(この流れでこのページは進んでいきます!)

2016年に家族4人で移住してきた瀬野夫婦。小さな子どもを育てながら、夫婦2人で移住前とは異なる仕事で活躍されています!

農家さんの生活って?ということで、上士幌町外からやってきた農家の奥様がた。しかも子育て真っ盛りの30歳前後の女性3名に集まっていただきました!

上士幌町に育ってみてどうだった?上士幌町に戻ってきた同級生3人で座談会をしてもらいました。どんな想いで上士幌町で育ったのか、ぜひご覧ください。

おせっかいが好きだという北上さんは20年以上前に兵庫県から移住してきた大先輩。上士幌町の惚れ込んだ理由を語っていただきました。

飲食店もご飯も充実!

滞在しているとご飯もとっても大切!品揃え充実のスーパーに、個性的な飲食店がズラリ!

スーパー「ルピナ」の星代表のインタビュー!83歳の代表が今日も元気に営業中。こんな社長がいる職場の元で働きたい!

ルピナのおすすめは上士幌ポーク!ということで、上士幌ポークを使って豚丼作りをしました。十勝といえば、豚丼!豚丼って簡単に作れる家庭料理なんです。今回は十勝の家庭ではあまり見られなくなったタレ作りを教えてもらいました!ぜひ参考に!

春から秋にかけては、野菜市もやってます!80歳を超えるおばあちゃんたちが元気に営業しています!

お腹いっぱい食べたい!そんな時はフォーシーズンがおすすめ!そして素敵なご夫婦のお話を!

廃校を利用した上士幌町で人気でお洒落なハンバーグを食べたい!そんな時はtobachiへ!町民ライターの先輩が運営しているとのことで会ってきました。

自然を満喫するぞ

国立公園に接しているのも上士幌町の特徴の一つ。ぜひ大自然も満喫していただきたい!ということでいくつか記事をピックアップ!

周辺環境について

体験移住!と名売ってこの記事を作成していますので、街中にある周辺環境についても簡単に紹介します!

街中には上士幌町スポーツセンターがあります。上士幌町に住んでいれば、無料で備え付けのマシンを使ってトレーニングをすることができ、しかも、夜の9時30分まで営業!

温泉施設ふれあいプラザでお風呂とサウナも入れます!しかも温泉に300円で入ることができ、サウナまでついているのでとてもお得です。

お出かけ足編

車はなかったのですが、体験移住住宅から徒歩圏内に商店やコンビニがあります。遠出をしたい時などは、バスやカーシェアリングを利用することも可能です!

上士幌町交通ターミナルがあり、帯広方面や糠平方面行きのバスの停留所があります。待合室は、Wi-Fiと電源があるのも嬉しいポイント!

上士幌町内にカーシェアのサービスもあるのでとっても便利!

ということで、いかがでしたでしょうか?

たくさんの素敵な人がいるのも上士幌町の特徴の一つ。何より、地方移住が当たり前ではなかった20年以上前から移住者を受け入れる土壌があったということがとても素敵なポイントでもあります。ぜひぜひ、上士幌町に移住体験をして、この記事を参考にたくさんの人と出会っていただければと思います。

【中高生が取材体験!Part4】取材体験をしてみた∞ゼミメンバーの感想

ホロロジーの取材体験 Par4!上士幌町の中高生が所属する「∞ゼミ(マルマルゼミ)」の協力のもと、上士幌町を盛り上げていきたい!という思いをもって活動されている有志団体「フリーフライト」の皆さんにお話を伺ってきました。これまでのPart3までで取材を終えた∞ゼミのメンバーに感想を聞いてみました。「取材する」ことと「記事にする」という体験を初めて経験した生徒の皆さんはどんな感想を持ったのでしょうか?

過去の記事はリンクから↓

Part1 フリーフライトってどんなことしてるんですか?

Part2 フリーフライトのやりがいって?

Part3 用意していた質問が尽きてしまった??

∞ゼミメンバー

ゼミのメンバーには、取材準備・取材・文字起こしまでをお願いしました。メンバー紹介とともに、ゼミ内での役割分担を説明します。

・原口龍煌さん:取材リーダー、インタビュアー(取材準備・取材)

・齊藤香暖さん:質問の考案、リーダーのサポート役(取材準備・取材)

・梅津千尋さん:質問の考案、リーダーのサポート役(取材準備・取材・文字起こし)

・戸枝綺音さん:取材当日の写真撮影担当(取材準備・取材・文字起こし)

・戸枝琴音さん:取材当日の写真撮影担当(取材準備・取材・文字起こし)

・堀江大智さん:質問の考案、文字起こし担当(取材準備・文字起こし)

・西丸知那さん:質問の考案、文字起こし担当(取材準備・文字起こし)

それぞれの感想

齊藤:今回初めてゼミとして取材を経験でき、とても貴重な体験になりました。取材後の活動にあまり参加できなかったため、中途半端で終わってしまったことが少し後悔です。今回の取材の経験を生かし今後の自分の糧にしていきたいと思います。

原口:初めての取材でしたので緊張しました。ですがそれ以上に良い経験をさせていただきましたこの経験は忘れません。いつも来なかったのはこっちでいろいろあったので、次回からちゃんとゼミ行きます、すいません。

戸枝絢:最初は「写真撮るだけだし楽だろう」と軽い気持ちだったけど、実際にやってみるとすごい大変だったし、文字起こしするときもいちいち聞いては書いてとするのが大変でした。写真を撮るのは楽しかった。ただ文字起こしが大変すぎた。やめたいと思った?という質問に対し、やめたいと思ったことはないという答えが出てきたのはびっくりしました。楽しかったのでまたやりたい!とは思ったのですがちょっと大変だ。

戸枝琴:最初は特に難しくないだろうと思っていた。でもやってみるとどの角度から取ろうか迷って、なかなか難しいなと思った。どんな角度から撮ればうまくいくか試行錯誤が大変だった。クロワッサンドのくだりと辞めたいと思ったことはあるかという質問に対する答えが印象に残っている。自分にはあまり向いて と思った。

梅津:取材前は全体的に難しそうだと思ってたけど、やってみると意外と楽しかった。一番大変だったのは文字起こしです。節分の日にこども園に行って鬼役をやる話が印象に残っている。どの質問に対しても笑って答えてくれたから面白かった。取材のすべてじゃなく文字起こしとかならやってみたいと思った。

一番多く聞こえた声は、「文字起こしが大変だった」という意見。聞いては書いてを繰り返す作業は、今までやったことのない経験で、みんな苦戦していたようです。他には、「どの角度から撮ろうか迷ってしまい試行錯誤した」「いい経験になったので忘れない」などの意見をもらいました。その中で僕自身が関われてよかったなと思えたのは「またやってみたい」という意見があったことです。

そして皆さんはこの取材や生徒たちの感想を読んでみて、どう思われましたか?

私は中高生にもっともっと様々な挑戦をして欲しいと思いました。そして、年齢の垣根を越えて、上士幌町で暮らす人たちとたくさん話をして欲しいなと思いました。私自身もホロロジーのライターを経験して、上士幌町のことをまだまだ知らなかったことに気づき、かっこいい、おもしろい町民がたくさんいることを知りました。今後、ホロロジーは世代を越えて人と人とを繋ぐプラットホームになる可能性を秘め、町民にとって素晴らしい機会を創出できるのではないかと感じました。

また∞ゼミとのコラボができるかな?と期待をしつつ、協力してくれた7人に大きな拍手を送りたいです。本当にありがとうございました!

【中高生が取材体験!Part3】用意していた質問が尽きてしまった??

ホロロジーの取材体験 Par3!上士幌町の中高生が所属する「∞ゼミ(マルマルゼミ)」の協力のもと、上士幌町を盛り上げていきたい!という思いをもって活動されている有志団体「フリーフライト」の皆さんにお話を伺ってきました。

過去の記事はリンクから↓

Part1 フリーフライトってどんなことしてるんですか?

Part2 フリーフライトのやりがいって?

「∞ゼミ」は上士幌町教育委員会主催事業で、中高生の視点から地域課題を考え、解決を目指しながら自らの”やりたい”を見つけ、その実現を目指す中高生団体です。ゼミのメンバーには、取材準備、取材、文字起こしまでをお願いしました。

最終回Part3は、質問し切った中高生にまだまだ物足りないと、フリーフライトメンバーから質問のおかわりが!この窮地に中高生はどんな対応を見せるのか、ご覧ください!

∞ゼミメンバー

ゼミのメンバーには、取材準備・取材・文字起こしまでをお願いしました。メンバー紹介とともに、ゼミ内での役割分担を説明します。

・原口龍煌さん:取材リーダー、インタビュアー(取材準備・取材)

・齊藤香暖さん:質問の考案、リーダーのサポート役(取材準備・取材)

・梅津千尋さん:質問の考案、リーダーのサポート役(取材準備・取材・文字起こし)

・戸枝綺音さん:取材当日の写真撮影担当(取材準備・取材・文字起こし)

・戸枝琴音さん:取材当日の写真撮影担当(取材準備・取材・文字起こし)

・堀江大智さん:質問の考案、文字起こし担当(取材準備・文字起こし)

・西丸知那さん:質問の考案、文字起こし担当(取材準備・文字起こし)

フリーフライトメンバー

・嘉藤貴之さん:フリーフライトリーダー、ルピナ勤務

・四戸智昭さん:こども園の先生、薪割りの取材でお世話になりました

・北西莉乃さん:小中学校の栄養教諭、上士幌産の食材レシピでお世話になりました

質問が尽き、大人のむちゃぶりと闘う

あれ、もう終わり?なんでもいいよ。今、何か今ぱっと思いついた質問でも。

うーん・・・

ちょうだいちょうだい。

おかわり欲しくなっちゃってる(笑)。

じゃあ、企業理念は?

一同:(笑)

企業理念!?僕ら企業じゃないけど(笑)、理念は、「楽しく・みんなで・笑顔で、助け合う」だっけ?

「だれでも・笑顔・つなげる」だったかな(笑)。

ぼやっとしてるなぁ(笑)

一同:(笑)

あとは?質問ちょうだいちょうだい。

好きな食べ物は?

一同:(笑)

振り絞ったね。

これが終わりの合図だな(笑)。それはもちろんナイタイ和牛でしょ!毎朝食べてるよ。

朝(笑)。

食べ方は?

ご飯の上にドンっとステーキをのせて。それを見ながらパンを食べてる。

一同:(笑)

もっともっと。

対象年齢は?

対象年齢は決めてないよね。地域の活動に興味があれば、何歳でもウェルカムです。

趣味は?

趣味ないんだよなぁ。たつき(原口さん)は?

けん玉と、ドリフトラジコン。

ドリフトラジコン?

ラジコンでドリフトやってる。

ラジコンね。いいよね、趣味あるって。

けん玉やりましょう!

けん玉やっちゃう?

だめよ、膝曲がらないから(笑)。

一同:(笑)

そうそう。膝は曲がらないし、みんなに下手だって言われるの嫌だもんな(笑)。

つづいては∞ゼミへ逆質問

逆に質問してもいい?どんなイベントがあったら、上士幌町は楽しくなると思う?

ほかのところにないようなお祭りとか、奇抜な屋台とか・・・

去年は全然なかったけど、やっぱり祭りって楽しいよね。昔いっぱいあったよね。(原口さんに同意を求める)

いや同年代じゃないから。

一同:(笑)

たかさん(嘉藤さん)の時代は、どのぐらい祭りあったの?今は4つくらいしかないけど。

今とそんなに変わらないけど、秋祭りが2日間だったよ。当時は神社祭って呼んでいて、祭りの日は小中学校は3時間授業だったから学校が終わったら、みんなで「祭り行こう!」ってなってた。

そんな時代があったんだね。

経験ない?

ないなぁ。でもいいね、そういうの。

やっぱり祭りも含め、新しいことができれば町は盛り上がるし、自分たちがあったらいいなぁということを考えていきたいね。

フリーフライトの今後の活動、そしてついに取材終了!

あとは?何か質問ある?

今後の活動って決まっていますか?

まだ具体的には決まってないです。ちなみに、去年はコロナの影響でほとんど活動できなかったんだ。2021年もまだコロナの影響は続きそうだから、人を集めたり、密になるようなことは避けていかないといけないよね。それでもできることはあると思うので、しっかり対策をしつつ、自分たちでやれること、世の中に許されることを考えて、今年はかたちにしていきたいなと思ってます。

難しそうですね。でも何か一緒にできたら楽しそう!

一同:(しばしの沈黙)

一回休憩にするか?

続くの?終わらせようよ(笑)

一同:(笑)

今日はいろんな質問をさせていただきありがとうございます。ホロロジーの記事掲載に向けて頑張ります。

一同:ありがとうございました。

いかがでしたでしょうか?

こうしてみんなで書き上げた取材は終了しました。

次回のPart4は∞ゼミのメンバーに今回の取材の取り組みを行ってみた感想をまとめています。ぜひご覧ください!

【中高生が取材体験!Part2】フリーフライトのやりがいって?

ホロロジーの取材体験 Part2!上士幌町の中高生が所属する「∞ゼミ(マルマルゼミ)」の協力のもと、上士幌町を盛り上げていきたい!という思いをもって活動されている有志団体「フリーフライト」の皆さんにお話を伺ってきました。Part1はこちらから

「∞ゼミ」は上士幌町教育委員会主催事業で、中高生の視点から地域課題を考え、解決を目指しながら自らの”やりたい”を見つけ、その実現を目指す中高生団体です。ゼミのメンバーには、取材準備、取材、文字起こしまでをお願いしました。

Part2はフリーフライトの活動の内部事情やどんなところから活動の依頼が来るかなど、少し掘り下げた内容を伺っていきます、ご覧ください!

∞ゼミメンバー

ゼミのメンバーには、取材準備・取材・文字起こしまでをお願いしました。メンバー紹介とともに、ゼミ内での役割分担を説明します。

・原口龍煌さん:取材リーダー、インタビュアー(取材準備・取材)

・齊藤香暖さん:質問の考案、リーダーのサポート役(取材準備・取材)

・梅津千尋さん:質問の考案、リーダーのサポート役(取材準備・取材・文字起こし)

・戸枝綺音さん:取材当日の写真撮影担当(取材準備・取材・文字起こし)

・戸枝琴音さん:取材当日の写真撮影担当(取材準備・取材・文字起こし)

・堀江大智さん:質問の考案、文字起こし担当(取材準備・文字起こし)

・西丸知那さん:質問の考案、文字起こし担当(取材準備・文字起こし)

フリーフライトメンバー

・嘉藤貴之さん:フリーフライトリーダー、ルピナ勤務

・四戸智昭さん:こども園の先生、薪割りの取材でお世話になりました

・北西莉乃さん:小中学校の栄養教諭、上士幌産の食材レシピでお世話になりました

活動のやりがいと原口が聞いてみたかったこと

活動をしていてやりがいを感じるときってどんなときですか?

やりがいといえば、クリスマス大作戦のときに子どもたちが「すごいサンタさんだ~やった~!きた~!」と喜んでくれたのがまずうれしい!あとはいろんな人との出会い。イベントに参加することでメンバーだけじゃなく、町内に住んでるけど、少し遠い存在だった人もつながることができて、そういうところが面白いなと思っています。

楽しかったこと、辛かったことはありますか?

ナイタイテラスでクロワッサンドを販売して、特に町外の人と触れ合う機会が多かったのは、楽しかったな。あとは初代の兼子さんがやっていた気球焼き。「受け継いでくれる人できたんだね」「若い人やってくれてよかったな」っていう声が聞けたときはうれしかったね。

辛かったことは?

辛かったのは、冬のバルーンミーティングの焼きマシュマロだったかな。寒すぎて、自分は一体何をしているんだろうと思うときがありました(笑)。

次は僕が個人的に聞きたいことなんですが、辞めたいと思ったことはありますか

みんなの前では言えないこともあるから、後で2人きりで話そうか(笑)。

一同:(爆笑)

と言うのは冗談で自分はないよ、辞めようと思ったことはないね。

やりたくないときはやらなくていいかなって思ってるからね。例えばたかさん(嘉藤さん)が何かやろうって言ったときに、自分はやりたくないなと思ったら、参加はしなくてもいいと思っているからね。

やりたいことをやりたい人たちでやればいいってスタンスだから。

フリーフライトのまとまりの秘訣

僕らから見たらフリーフライトはまとまりがあると思っているんですが、なぜそんなにまとまりがあるんですか?

1人でいられないから。

一同:(爆笑)

やっぱり嘉藤さんのおかげじゃないですかね。リーダーが大事。

あとでお小遣いあげないといけないね(笑)。

実のところを言うと、そもそもまとまろうとはしていないよね。フリーフライトの活動は答えがあるわけじゃないから、自然と目標に向かいながらまとまっていってる感じかもしれないね。

あとは、誰のためにやるかがはっきりしてるからかな。私たちの場合は町や町民の人たち。

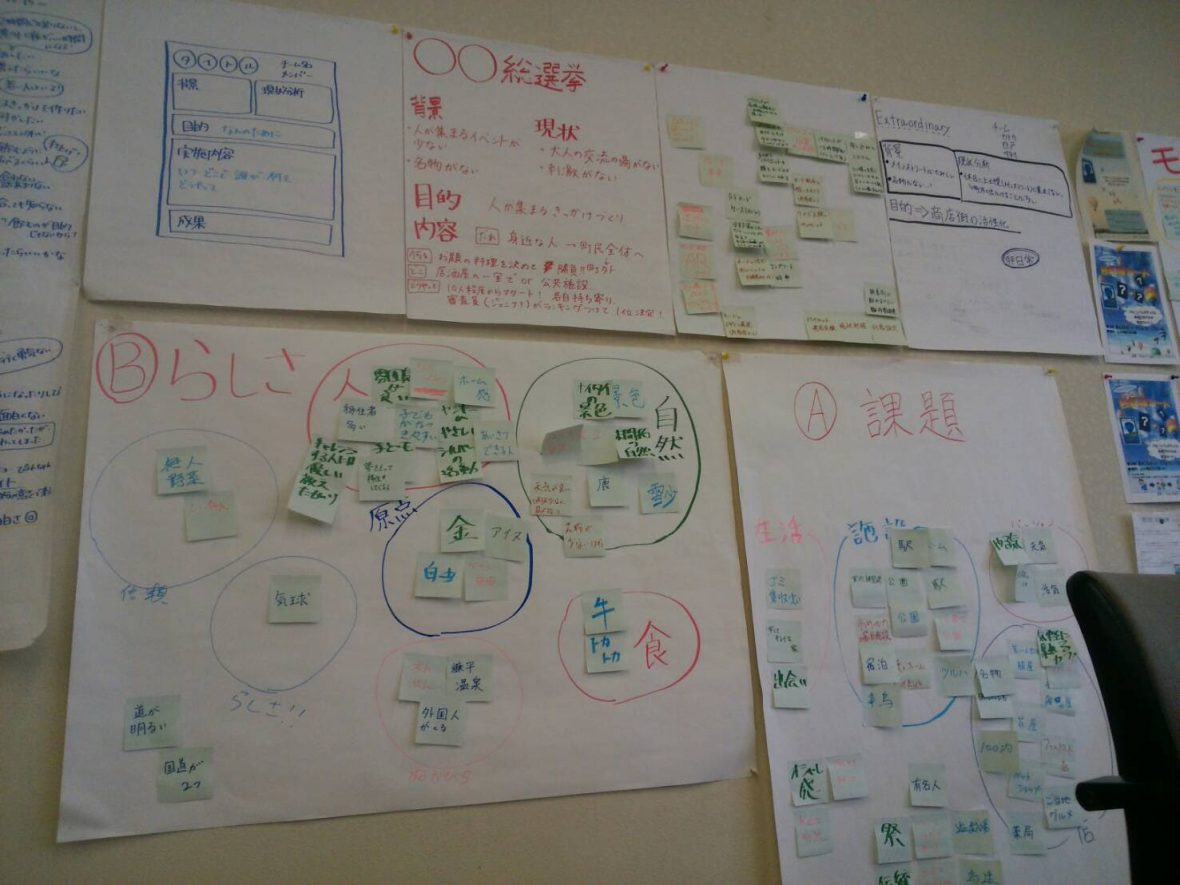

フリーフライトのワーク手法

ずっと気になっていたんですけど、その後ろの紙ってなんですか?(ワークシートを指差して)

これはね、フリーフライトが活動するときにいろいろと企画を練るわけだけど、みんなで考えたアイデアをこうやって模造紙に書いていくんだ。

楽しそう。

さっき言わなかったんだけど、フリーフライトの活動で熱気球のカードを作ってるんだよね。「モンゴルフィエカード」って知ってる?

全部揃えました。

ほんとに!?メンバーも全部持ってないのに(笑)。あのカードは、子どもたちが気球に興味を持ってくれるものを作りたいねっていう話から、みんなで話し合った結果、ついつい集めたくなるようなカードを作ろうと企画したんだ。それから製作はどう分担するか、どう宣伝するか、実際にカードを配るときはどうするかを、ここにある企画書にまとめていったんだ。学校でもこういうことはやる?

あまり慣れてないけど、たまにやったりはするかな。

物事を整理して決めるときは、こんな手法を使うと意見がまとまりやすくなるからおすすめだよ。

そうなんですね、頭に入れておきます。

フリーフライトへの依頼とロゴについて

フリーフライトにはどんな依頼がきますか?

節分の仮装はこども園から。老人ホームのすずらん荘からは、年に一度の夏祭りで売店の手伝いをして欲しいとお願いされたことがありました。ナイタイテラスのクロワッサンドの販売も、テラスを運営してる会社の人たちから、オープン記念に手伝ってほしいというかたちで依頼がきました。

幅広いですね。

そういう声がもっともっと増えていくように、フリーフライトでどんどん活動していきたいし、町民の人たちにこの団体を知ってもらいたいです。そうすれば、町民の中で何かをやりたいとなったときに、声をかけてもらえることが増えると思うし、町の中でいい循環が起こるような活動を自分たちも考えていきたいです。

最後なんですが、インスタグラムを見たときにフリーフライトのロゴがかっこいいなと思ったんですけど、あのロゴって誰が作っているんですか?

このロゴは、フリーフライトのメンバーで元上士幌町役場勤務の高野さんという方がいて、その人は絵を描くのが上手なのでお願いしたんです。まずは団体名がフリーフライトだから気球の絵がほしいねということになって。「上士幌といえばタウシュベツ川橋梁もデザインに合わせたらいいね」という意見だったり、「大雪山もあったらいいね」という感じでメンバーで意見を出し合って、高野さんがロゴにしてくれました。

すごいかっこいいです。

いいしょ。かっこいいしょ!

と今日はここまで、次回のPart3は、質問が尽きてしまう,,,そんなところから始まります!

【中高生が取材体験!Part1】フリーフライトってどんなことしてるんですか?

今回はホロロジーを活用して町民が活躍できる場づくりをしていきたいということで、上士幌町の中高生が所属する「∞ゼミ(マルマルゼミ)」の協力のもと、ホロロジーの取材体験をしていただきました。∞ゼミは上士幌町教育委員会主催事業で、中高生の視点から地域課題を考え、解決を目指しながら自らの”やりたい”を見つけ、その実現を目指す中高生団体です。

取材に行かせていただいたのは、上士幌町を盛り上げていきたい!という熱い思いをもった方々で構成された有志団体「フリーフライト」です。結成のきっかけや活動のことを中高生が根掘り葉掘り質問していきます。記事は3部構成でお届けします、ご覧ください!

∞ゼミメンバー

ゼミのメンバーには、取材準備・取材・文字起こしまでをお願いしました。メンバー紹介とともに、ゼミ内での役割分担を説明します。

・原口龍煌さん:取材リーダー、インタビュアー(取材準備・取材)

・齊藤香暖さん:質問の考案、リーダーのサポート役(取材準備・取材)

・梅津千尋さん:質問の考案、リーダーのサポート役(取材準備・取材・文字起こし)

・戸枝綺音さん:取材当日の写真撮影担当(取材準備・取材・文字起こし)

・戸枝琴音さん:取材当日の写真撮影担当(取材準備・取材・文字起こし)

・堀江大智さん:質問の考案、文字起こし担当(取材準備・文字起こし)

・西丸知那さん:質問の考案、文字起こし担当(取材準備・文字起こし)

フリーフライトメンバー

・嘉藤貴之さん:フリーフライトリーダー、ルピナ勤務

・四戸智昭さん:こども園の先生、薪割りの取材でお世話になりました

・北西莉乃さん:小中学校の栄養教諭、上士幌産の食材レシピでお世話になりました

大人の緊張とともに取材がスタート

フリーフライトの代表を務めてます、嘉藤と申します。

副代表の四戸です。

メンバーの北西です。

よろしくお願いします。ではさっそく質問します。一つ目が活動を始めるきっかけはなんでしたか?

はい。若者が・・・。

急に緊張してない?

本番となると緊張してくるな。もう一回聞いて(笑)。

活動を始めるきっかけって何ですか?

はい、若者が自由に上士幌町を盛り上げるために、若い世代が集まって活動できる場があったらいいな、と思って立ち上げました。

固いねー。

一同:(笑)

もっとフランクな感じでいかないの(笑)?

フリーフライトの始まりとメンバーのこと

フリーフライトって誰がやろうと言い始めたんですか?

言い始めたのは、僕とかつまくん(高橋克磨さん)と代表のたかさん(嘉藤さん)。みんなでやってみようかという感じでメンバーを集めました。

そうなんですね、ではフリーフライトの由来ってなんですか?

由来は若者が自由に活動できる集まりがあったらいいなと思っていたことと、風に流されて気持ち良く気球が飛ぶことをフリーフライトっていうんですけど、上士幌町が気球の町なのでそこにかけてフリーフライトという名前にしました。

メンバーはどうやって集めましたか?

メンバーは、若い人たちで「この町で楽しいことやろうよ」っていうことをまずテーマに持って、発起人の繋がりがある友達や職場の仲間、いろんな人たちに話をして、それに賛同を得てくれた人たちを集めました。

いまどれくらいメンバーがいるんですか?

14人ですね。

どんな仕事をしている人がいるのか知りたいです。

まず僕は、Aコープルピナに勤めています。あとはトカトカの運営にも携わっています。ほかには保育士さんだったり、北西さんは給食センターの栄養士さん?

栄養教諭です。

あとは教育委員会のかつまくん、役場で勤めてるのが3〜4人、スポーツジムが1人、銀行1人。

あと歯科衛生士さん。

消防士の方もいますね。

ちなみに歯科衛生士の方は住んでるところも、勤めてるところも上士幌じゃないんです。北西先生の地元の同級生で、活動に興味があるということで参加してくれています。ということもあって、メンバーの決まりが何もなくて、町民じゃなくてもいいんです。住んでる場所での縛りは一切ないので、帯広の人でもいいし、札幌の人でもいい。このフリーフライトっていう団体を知ってくれて、興味があるという人は誰でもウェルカムです!

今までの活動と大切にしていること

今までの活動の内容を知りたいです。

フリーフライトは2017年に活動をスタートして、一番最初にやったことがクリスマス大作戦。サンタに扮して子供たちにプレゼントを届けよう!ということが最初の活動です。その後は、節分の日にメンバーが鬼に仮装してこども園に行って、こどもたちに豆を投げられたり。

豆を投げてもらえる。

ちょっとドMチック(笑)

一同:(爆笑)

あとはフリーフライトの名前を少しでも定着させるために、お祭りなどのイベントで気球焼を売ってます。食べたことはある?

はい。

もともと兼子さんという方が長く気球焼きを販売されていたんだけど、この方に焼き方や売り方を教えてもらって、冬のバルーンミーティングで売ったり。それから・・・

楽楽市?

そうそう。フリーマーケットの楽楽市でも販売させてもらったりしてます。あとは、ナイタイテラスがオープンしたときも、クロワッサンドというトカトカのパンにお肉を挟めたサンドを作って販売しました。

クロワッサンドってどれくらい売れたんですか。

一同:(笑)

3日間で400個〜500個くらい売れたはず。あれ、そんなに売れた?

オジサンたち、記憶がすぐなくなっちゃうから(笑)。まぁでも400個ぐらいは売れたかな。

では次の質問です。活動する上で大切にしてることって何ですか。

一番は楽しくやるということ。みんなは放課後や休みのときみたいにプライベートの時間に集まって∞ゼミの活動をしてるよね。別に学校の先生に∞ゼミに行きなさいって言われないでしょ?

はい。

みんなが∞ゼミで活動しているのと同じで、自分たちがやりたいからやるって感じが良いと思っていて。このフリーフライトも、みんな仕事はしているんだけど、仕事が終わった後や休みの日に集まって、「こんなことしたいね」って、活動についての話をしているんだ。だから強制的なものではないし、みんな自主的に参加している。だから∞ゼミと一緒。大人が地域のために活動していくのがフリーフライト。中高生が地域のために活動するのが∞ゼミという考えで僕はいるかな。みんなと想いは変わらないよ。

と今日はここまで、次回のPart2は、活動におけるやりがいなどをお聞きしました。

陶守さんのものづくりへの原動力や姿勢。十勝工芸社・後編

上士幌市街地から国道273号線を糠平方面に向かって進んでいくと、白樺の木々に囲まれた白い建物が見えてきます。そこは「十勝工芸社」という工房で、黒曜石(十勝地方では十勝石とも呼ばれます)を加工し、石の魅力を引き出す工芸品を製作されています。今回はそんな十勝工芸社の店主 陶守統一さんのもとを訪ねたお話・後編をお届けします。

WRITER

竹中 勇輔(たけなか ゆうすけ)

1994年生まれ。上士幌町出身。理学療法士。ホロロジーライターというチャンスを生かして会いたい人に会いに行きます。上士幌に帰ってきてけん玉にハマっています。よく聞かれますが町長と親族関係ではありません。

中編では黒曜石との出会い、弟子入り時代のこと、引き継いだ技術の伝達についてのお話をまとめました。黒曜石との出会いのお話では、少年時代の通学路で偶然黒曜石の鏃(やじり)を見つけ、そこから興味を広げていき、今に至るというストーリーを伺いました。後編では、ものづくりに対する姿勢や考え方をもう少し深堀りすべく、アイデアの源泉、ものづくりをする中でのバランスの取り方などのお話をまとめました、ご覧ください。

アイデアの源泉、そして枯渇との向き合い方

少し話が変わりますが、新しい作品を作るときはどういうものから着想を得ていますか?

今考えるとだけど、子供時代に興味を持っていたものなんですよね。私は自作の天体望遠鏡で星を見るのが好きだったんです。もちろん畑で黒曜石を見つけたのが僕の原点ですけれど、あるとき天体を観察していたら、黒曜石の光沢は宇宙なんだということに気づいたんです。 それで黒曜石に星をどうやって彫るかを考えて形にしたのが宇宙シリーズです。

黒曜石と宇宙が見事にかけ合わさったんですね。

そうですね。興味と黒曜石とが上手い具合にかけ合うって作品作りに生きているなと感じます。あとは青年時代を都会で過ごしたことで、楽しいことはいっぱいあるんだけれども、それ以上に多くのものを失ってることにも気付いたんですよね。例えば、都会は星空が見えないでしょ。それから石がないよね。

アスファルトばかりですもんね。土もほとんどないし。

そういうところで20年以上暮らすと、人間は本能的に自然物を求めるんだなということを感じて。それを感じられたからこそ、子供時代の興味をよりはっきりと思い出したのかもしれないですね。

今のお話を聞いて、生き物など自然物の作品が多くあることに納得です。アイデアに関してもう一つ質問があります。アイデアを形にしていくことで、逆にそれが枯渇するような感覚は今までにありましたか?

それはね、10年ぐらいで枯渇しますよ。 だから良いものを見たり、聞いたり、学んだりする経験を作り続けていかないとね。

陶守さん自身はそうなったとき、どのように対処していますか?

焦らない、ジタバタしない。アイデアが出てこないときは一旦諦めて、作らなきゃいけないものに専念する。商売をやってるから、販売するための作品を作らなければいけない。それでも、1年に1回か2回くらいはこんなものを作ってみたいなというアイデアが出てきますね。 でもそれをやり始めると、販売品が作れなくなるんですよ。この滝だって一つ作るのに何日もかかりますから。そうすると販売品が止まっちゃうわけ。

製作の中で時間のバランスを取らなきゃいけないわけですね。

そう、このバランスが非常に難しいんですよね。ただ、作りたいものを作らないと自分の中で納得できないし、精神のバランスを取るためにもどこかで時間は作っていますね。

今見せていただいている滝(秘奥の滝:新得町)は、旅行先で着想を得たんですか?

滝の場合はそうではなかったね。でも見ていると非常にリラックスできるし、変化に富んでいるし、面白いでしょ?

水の流れによって、形も絶えず変化していきますもんね。

そういうことをふと思いつくことが多いかな。でも作ってみると、実際の滝と同じように煙も流したくなるし、結構大変なんですよ(笑)。片方にばかり煙が流れれば、どうしたら反対側にも煙が行くだろうとか、どこに滝の流れるジャンプを作るとか。ある程度出来上がっても、思うように流れなければ、何回も削り直します。でもその工程が非常に面白いですよね。

僕も陶器を作るんですが、その気持ちすごく共感します。

作家性と商業性、製作と生活のバランス

ものづくりを仕事にするということは、作家性と商業性のバランスをどう取るかがとても大事だと思うんですが、陶守さんはどのようにそのバランス取っていますか?

同じパターンの品を作ることは、同じ工程で作ることができます。でもそれだけでは黒曜石の新しい魅力を発見できないから、いかに新たな作品に自分の能力をつぎ込んでいけるか。そういうことを27年間繰り返してきました。

品作りと新たな魅力を引き出すための作品作りを行ったり来たりしているわけですね。

そうです。これ以上やったら疲れちゃうなとか、上手くいかないなというときは、途中で止める場合もあります 。商業的な面をいえば、2001年からインターネットで通販を始めました。

ちなみに作品を卸しているところはあるんですか?

今卸しているのは糠平にある「ひがし大雪自然館」だけです。過去には16軒ものお店に卸していたこともありましたが、結構大変でした。そういった面でもインターネット通販は始めて良かったなと思っています。

もう少しお話を伺いたいです。僕の話になるんですが、集中しすぎてご飯も食べずにそのまま製作を続けることがよくあって。陶守さんは生活と製作のバランスはどういうふうにとってますか?

僕も集中したら食べたくないですね。食べる必要性を感じなかったりするし、作り始めると休みたくないんですよね。ただそれをずっと続けるとどこかで倒れちゃうけれど(笑)。

そうですよね(笑)。

ただ食事はしっかり食べないとね、体力も必要ですし。でもそこは非常にジレンマはあります。今は集中してやりたいなというときもあるし、そこは身体と相談ですね。

その時々で折り合いをつけているんですね。

そうです。

バランスを取るためにやっていることはありますか?

そうですね。自分にとってお酒はむしろ精神面を安定させてくれています。もちろん、適量ですよ(笑)。

お酒を飲むのは仕事の後ですよね。

もちろんです(笑)。でもさっき見せた滝を、お酒を飲みながら煙の流れを確認したりします。それでここは流れがおかしいから、あとで直そうと印をつけたりして。そうすると次の日に修正できますから。

お酒が陶守さんにおいて欠かせないものというのは意外でした(笑)。

ものづくりの原動力、作る上で大切にしていること

同じものづくりをする者として聞いてみたいんですが、陶守さんにとってものづくりの原動力は何かありますか?

一つは生活をしなければいけないこと。そのためには仕事をして収入を得なければいけないでしょう。せっかく仕事をするなら自分が納得できる仕事、好きな仕事をしたい思いはあります。それと、自然環境に悪影響を及ぼさないという意味でも、この仕事は気に入っています。黒曜石って削っても絶対量は変わらないんですよ。地球が大きな窯だとしたら、黒曜石は地球が生み出した焼き物なんですよね。本当に見事な焼き物ですよ。

そう言われるとまさにそうですね。では、ものづくりをする上で大切にしていることはありますか?

何を作るにも一番に考えるのは、この石で作れるものは何なのか、この石の魅力をどうやったら引き出せるか。そういうことを考えます。

目の前にある石と対峙して、最大限の魅力を引き出すためにどうすればよいかを常に考えているんですね。ほかに何か大切にしていることってありますか?

石器作りでいうと、集中することですね。さっき話したように同じ作業を繰り返していると失敗も多いけど、絶対に懲りないでやる。

しぶとく集中することも作り手には必要なことなんですね。

石器作りを本格的に始めたころ、富良野に住む父の友人のお坊さんが鏃(やじり)を1カ月後までに100本作ってくださいと注文してくれたんです。その当時、1カ月に100本なんて作ったこともなかったので、今思えばその方は私に石器づくりの技術を習得させるために、あえて注文したと思うんです。

1カ月に100本はかなり大変そうな注文ですね。

注文をもらったときは、初めてだったから嬉しくて仕方がなくてね。でも作業に取り掛かるとすごく困難な注文だってことに気づいて。最初の50本を作るまで終わりが見えなくて、どうなってしまうのかと思っていました。でも100本作りますと約束したから作るしかない。強制的に集中せざるを得ない状況でしたよ。

作り手として初めての苦境、結局どうなったんですか?

全部作り終えました。それから納品に行ったけどお金はいただけませんでした。集中して作ることを学ばせてくれた気がしたから。

陶守さんは自身の成長に一役買ってくれたと捉えたわけですね。それでもお金をもらわなかったのはなかなかできることじゃないと思います。

でもね、こういうことがなければこんなに集中できなかったと思うんです。今は良い方に巡り会えたなと思っています。

その方のおかげで今の陶守さんの石器づくりの技術があると言っても過言ではないわけですね。

そうですね。それからわかったことは、集中すると手の動きが変わるんです。最初は意識して手を動かすんだけど、徐々に手が動きを勝手に覚えてくれる。機械を使った加工も同様ですね。

手仕事を生業にするには、その境地まで達しないと、本物とはいえないのかもしれませんね 。

あとはものづくりでいえば、黒曜石を加工するための専用の道具はないんですよ。

先ほど鹿の角で加工されているという話もありましたね。

そう、専用の道具がないので、黒曜石の加工に合う道具を自分で作っています。だから工具を買って、工夫して道具を作ることも、制作時間の中では結構ありますね。

そんな裏話が。でも陶芸も似たようなところがあります。

だから、お客さんにこれを作るのにどのくらい時間がかかるんですか?と聞かれると、返答が難しいんです。

そこも共感します(笑)。

新しいことに挑戦するときの心構え

新しいことに挑戦するとき、陶守さんはどんな心構えで挑戦していますか?

心構えというのはないけど、作りたくて仕方がなくなったら作ります。作りたい衝動が止められなくなったらね。

ものづくりへの根源的な欲求で手が動くということですね。ちなみに、頭の中で完成するイメージができていなくても、作りたいという気持ちが勝っていたら取り掛かってしまいますか?

うん、その衝動がなかったら作れません。作りたいという衝動がなくなったらこの仕事は終わりだと思っています。

おわりに

今回の十勝工芸社の取材には僕なりの裏のテーマがありました。それは4月から陶芸の道へ進む僕が、ものづくりを生業にされている先人に、ものづくりとどう出会い、何を楽しんだり、何に苦しんで、ここまで辿り着いたのか。何を想い、何を考え、ものづくりと向き合っているのか。そんなお話を伺うことで「人生を楽しくする仕事、ものづくりの教え」をいただくというものでした。取材を通してわかったことは、陶守さんは少年の頃の記憶を辿り、人との出会いを大切にし、歴史を面白がり、黒曜石を愛していました。

そして取材を終え、記事を作成しながらふと気がついたことがあります。それは「『人生を楽しくする仕事・ものづくりの教え』は一つではない」ということです。陶守さんは、陶守さんの周りで起きた出来事や環境のなかで、人に出会い、壁にぶつかり、自分なりの方法を見つけ、壁を乗り越えていました。それは、陶守さんがさまざまな成功や失敗のなかで見出したものであり、それはそのまま僕自身の教えにはならないはずです。だからこそ、前に進みながら、手を動かしながら、自分の信念を見つけていくしかない。陶守さんも黒曜石を研磨しながら、きっとそう言っているのではないでしょうか。

少年時代の記憶を黒曜石に込めるものづくり。十勝工芸社・中編

上士幌市街地から国道273号線を糠平方面に向かって進んでいくと、白樺の木々に囲まれた白い建物が見えてきます。そこは「十勝工芸社」という工房で、黒曜石(十勝地方では十勝石とも呼ばれます)を加工し、石の魅力を引き出す工芸品を製作されています。今回はそんな十勝工芸社の店主 陶守統一さんのもとを訪ねたお話「その2」をお届けします。

WRITER

竹中 勇輔(たけなか ゆうすけ)

1994年生まれ。上士幌町出身。理学療法士。ホロロジーライターというチャンスを生かして会いたい人に会いに行きます。上士幌に帰ってきてけん玉にハマっています。よく聞かれますが町長と親族関係ではありません。

前編では「十勝工芸社」の陶守統一さんと工芸品の紹介、そして上士幌町で工房を開いた理由や製作についてのお話をまとめました。製作のお話では、エゾシカの角を利用して黒曜石を加工していることなどを伺い、とても興味深い内容でした。「その2」では黒曜石との出会い、弟子入り時代のこと、引き継いだ技術の伝達についてのお話をまとめました、ご覧ください。

黒曜石との出会い

次は黒曜石との出会いのお話を聞きたいです。どんなきっかけがあって、黒曜石に興味を持ったんですか?

最初に黒曜石に興味を持ったのは小学生の頃。私は足寄町の上利別というところで生まれたんですけど、家から学校まで20~30分くらいかけて歩いて通っていました。その通学路の両側は畑なんですが、雨が降るとその畑の中に、キラキラした黒曜石の鏃(やじり)が見えるんですよ。

黒曜石がそのままあったわけではなくて、鏃があったんですね。

これは何だろう?と興味を持って、それが鏃だということが分かってからは、どうやって作ったものなのかと興味が深まっていきました。

好奇心が広がったんですね。

実際に拾ったものを見せましょうか。(工房の方へ鏃を取りに行く)

私が見つけたものは縄文時代の石器なんですよ。

おぉ!

この石って、地中にあると水和層(すいわそう)という、電子顕微鏡で見ないとわからないような膜ができるんです。その膜の厚さを図ることで、石の年代がわかるんです。

木でいうと年輪みたいなものですか?

そうですね。それで昔は顕微鏡で膜の厚さを調べてたらしいんです。今は放射線で調べるから、かなり詳しい年代までわかるみたいですよ。

放射線で石の年代を調べる方法があるのは知りませんでした。

それで、こういう鏃が畑に落ちていて、雨が降るとキラキラ光るんです。拾ってからは、これをどうやって作ったのかということが気になって仕方がなくてね。

見ていて驚いたんですが、縄文時代のものがこの鋭さを保っているのがすごいですね。

すごいでしょう。これはきっと吹き矢かなにかだと思う。これを獲物に向かって吹いて、一つひとつ拾いに行くわけはないだろうから、柄は風化するけど、石は残ったんだね。狩猟に必要な道具だから、きっと大量に作って、それがあちこちに埋もれちゃったんだと思うんですよね。

へぇー。

話を戻しましょうか。あとは私の実家が商業をやっていたんだけど、林業の全盛期って、木をどんどん切り倒していくから、木がなくなっていくんです。そうすると人口も減少して経営状態が悪くなってね。そんなときに父が本別町で、黒曜石の加工をやってる人に出会って。それをきっかけに父は黒曜石の加工の仕事を始めたんです。

では、陶守さんが始める前にお父様が先にやられていたんですね。

そうなんです。父が始めたのは僕が中学生くらいのときでした。振り返れば、帰ってきては父の仕事を見たり、ちょっといたずらして加工したりしてたなぁ。石もいっぱいあるから、石器づくりに挑戦してみたりしましたね。

こどもの頃からものを作るという行為が好きだったんですね。

そうですね。とにかく手を動かすことが好きでした。

陶芸をやっていると、すごくその気持ちがわかります。

私は高校を卒業して神奈川県で勤めました。そのころは仕事が忙しくて石器作りどころではなかったですね。でも良かったこともあって、それは以前から興味のあった東京国立博物館に行けたこと。そこには北海道から産出された大きな石器が展示されていました。そこで再び興味が沸き起こっていくわけですよ。

石器への情熱が再燃したんですね。

そうそう(笑)。それを機に北海道に帰ってきて、黒曜石の仕事をやりたいと思い始めました。それで42歳のときに仕事を辞めて帰ってきたんですよ。

そういう経緯があったんですね。陶守さんが帰ってきたとき、お父様はまだ仕事をされていたんですか?

やっていたんだけど、体調を崩していてね。3年ぐらい一緒に仕事をしたあと亡くなりました。

弟子入り時代に学んだこと

お父様が亡くなられたのはとても辛かったと思いますが、3年間一緒に仕事をできたことは、陶守さんにとって宝のような時間だったのではないでしょうか?

そうですね、始めるのが何年か遅れていたら一緒に仕事ができなかったわけだからね。

お父様と仕事をしていた期間は、陶守さんにとっていわゆる弟子入りの期間だったと思いますが、一番勉強になったことは何かありますか?

石を磨く技術ですね。この石を見てください。石を磨いていく目の順番です。一番端が原石で、粗い目からどんどん細い目で磨いていきます。

荒い目はその辺りに落ちている黒曜石の質感と似ていますね。

落ちている石は河原で他の石とぶつかりながら転がるから、ザラザラしてますよね。そんな状態から粗い砥石から石を磨いていくんです。少しずつ砥石の目を変えていって、仕上げはフェルトで磨きます。これらの工程は黒曜石の加工の基本で、光沢の違いを使い分けて作品を作っていきます。

光沢の調整はかなり繊細な作業なんでしょうね。

黒って傷が目立つから、傷が残らないように磨くことは並大抵のことじゃないですね。父はおよそ40年の間で試行錯誤して、どんな順番で作業し、どのような道具を使うかを決めていきました。それは何十年もかかって生み出された磨き方、基本形なんです。

そんなに長い時間をかけて出来上がった技術なんですね。

私は突然帰ってきて、息子だからいろいろと教えてもらえましたが、そうでなければどうだったかわかりません。だから私は、その試行錯誤の時間がなかったおかげで、応用を考えるために時間が使えました。もし父がいなければ、磨く技術だけで20年以上かかっていたかもしれません。それが伝承できたのはラッキーでしたね。

引き継いだ技術の伝達について

陶守さんはお父さんの技術を引き継いだわけですが、陶守さんの元で勉強をしたいという方はいらっしゃいましたか?

石器作りは、累計だと300人以上に教えていました。高校生の修学旅行の体験や、社会科教諭の石器作りの研修会などでも教えましたね。上士幌町だと生涯学習センターでも3回ぐらい教えましたよ。でも教えるって大変ですよ(苦笑)。 黒曜石は石を割る工程が難しいから、私が全部破片を事前に作って準備しなければいけないんです。それでも体験中はバラバラになったり、手が切れちゃったりすることも多くて。

ガラスの破片と同じように鋭利だから、作業では危険も伴いますしね。

磨きを学びたいという人が来たこともありましたね。そのときは1週間その人につきっきりになってしまって、自分の仕事ができなくなったときもありました。技術を伝達するというのは非常に難しいなと感じていますよ。

陶守さんが今持っている技術を次の世代に引き継げないとなると、ここで失くなってしまうことになると思います。それについてはどんなふうに考えていらっしゃいますか?

できれば身内に引き継ぎたいと思っていました。でも息子は違う仕事をしていますし、娘も結婚しています。だから難しいかなと思ってます。

そうだったんですね。日本の伝統工芸も後継がいないければ衰退していくし、十勝でいうと農業も状況は似ている気がします。

そうですね。技術というのは1回失うと取り戻すのにかなりの時間と労力を要しますよ。

ある技術を持つ世代が次の世代に引き継ぐことができないと、またゼロに近いところからスタートになるということですよね。

うん、そういう悩みを持った職人さんはたくさんいると思います。今私は70歳だけど、父は72歳で亡くなったんです。でも亡くなる直前まで磨いていましたよ。そういうことを考えると、私もあと何年できるか分からないけど、やりたいことはいっぱいある。ただ時間が少ないこともわかっています。

いかがでしたでしょうか?実はまだまだお話は続くのです。最後となる後編は、私が個人的に一番聞きたかったことに迫ります。ものづくりに対する姿勢や考え方、アイデアの源泉など、何かを作っている人にとって勉強になるお話になるかと思います!ご覧ください。

上士幌町で黒曜石を彫り続ける理由。十勝工芸社・前編

上士幌市街地から国道273号線を糠平方面に向かって進んでいくと、白樺の木々に囲まれた白い建物が見えてきます。そこは「十勝工芸社」という工房で、黒曜石(十勝地方では十勝石とも呼ばれます)を加工し、石の魅力を引き出す工芸品を製作されています。今回はそんな十勝工芸社の店主 陶守 統一(すえもり とういつ)さんのもとを訪ね、お話を伺ってきました。

WRITER

竹中 勇輔(たけなか ゆうすけ)

1994年生まれ。上士幌町出身。理学療法士。ホロロジーライターというチャンスを生かして会いたい人に会いに行きます。上士幌に帰ってきてけん玉にハマっています。よく聞かれますが町長と親族関係ではありません。

陶守さんと工芸品のお話

まずはお話の中を見ていただく前に、店主の陶守さんと工芸品の紹介を簡単にさせてください。陶守さんは足寄町出身で、高校卒業後は就職を機に神奈川県で23年暮らします。その後、少年時代から持っていた黒曜石への興味、陶守さんのお父様が黒曜石の加工の仕事をされていたことなど、さまざまな要因が重なって、黒曜石の加工を仕事にする決意をし、神奈川での仕事を退職され北海道に戻ってきました。もともとはお父様の工房があった本別町で仕事をされていましたが、上士幌町へ工房を移転します。(詳しいお話はこの後の対談をご覧ください!)

店内にはたくさんの工芸品が並んでいます。陶守さんによると大きく9つのジャンルに分けて製作をしているようです。その中からいくつか紹介をすると、まずは石器・ナイフ。縄文の技術で再現した石器・ナイフは黒曜石の原石をエゾシカの角と小石で剥離して作っています。

次は宇宙シリーズ。黒曜石の漆黒を生かして、宇宙の星々を彫刻しています。「石も人もみんな宇宙のひとかけら」そんな思いをこめて、小さな星の位置も星座図に基づき正確に彫っています。

さて紹介はこのあたりまでにさせていただき、ここからは陶守さんとのお話へ。上士幌にお店を開いた理由、製作のお話、黒曜石との出会いなど、今に至るまでのさまざまな背景を語ってくださいました。

上士幌にお店を開いたわけ

はじめまして。今日はお話を聞かせていただけるということで、楽しみにしていました。よろしくお願いします。

どうも、陶守です。よろしく。

まず、陶守さんがこの工房を上士幌町に建てた理由は何だったのですか?

初めは父が工房を持っていた本別町でやっていたんだけど、上士幌町は黒曜石の原産地ということを知ったんです。それで、どうせやるなら原産地でやりたいと思い、退職金を使ってここの土地を買って、工房を建ててやり始めました。

お父様もこの仕事をされていたんですね。上士幌町の中でも、この場所に工房を建てたのは何か理由があったのですか?

もともと僕は上士幌町のことは詳しくなかったんですよ。足寄から帯広へ行く時には、ちほく高原鉄道というのがあったから、車を使わない限り上士幌は通らなかったんですよね。 学生の頃は車を持っていなかったから、どこへ出かけるにしても、ちほく高原鉄道を使ってたんですよ。

そうだったんですね。

この上士幌町の壮大な平野を見たのは、就職して免許を取ってからなんですよ。当時住んでいた神奈川からの帰省中にドライブしてるときだったんです。足寄は山に囲まれた土地なので、上士幌町のこの広い平野と山岳が調和した景観を気に入ってしまいました。

上士幌から足寄までは軽い峠道ですしね。

この土地は、上士幌にいた父の友人にお願いをして見つけてもらったんです。国道沿いで、糠平に行くお客さんが来てくれるし、なにより住んでいて気持ちがいいものです。

納得いくものは3割しか作れない

製作のことを伺いたいんですが、実は僕もものづくりで陶芸をしているんです。でも失敗も多くて、頭に思い浮かべているものを形にするのはいつも難しいなと思いながらやっています。陶守さんはものづくりをされていて、失敗と成功はどんな割合ですか?

お店には完成品しか並べていないから、お客さんから見ると全部成功しているように見えるかもしれないけど、実際に成功しているものは例えば石器でいうと3割くらいですね。うまくいかないことの方が多いです。何より、自分が納得できないと商品にはできないしね。

そうなんですね。

例えば石器は機械を使わず、エゾシカの角で石を剥がしていきます。私の仕事道具、ご覧になりますか?

いいんですか?ぜひ見たいです!

これが石器を作る道具です。エゾシカの角の根元の部分はハンマーとして使っています。右のものは押圧剥離という技法で使う鹿の角の先端。まずは大きな原石からバンッと叩いて、破片を取り出します。

するとこういう状態で剥がれます。ただ黒曜石は必ず湾曲して剥がれるので、例えばナイフを作り出すにはこれを平らにしなければいけないんです。 その工程で石はどんどん小さくなっていくし、加工の工程で割れてしまうこともあります。

その上で成功が3割ということなんですね。

ものにもよりますがそういうことです。細かく削っていくにはこの鹿の角の先端で圧をかけて剥がしていって、そういう作業の繰り返しで作品を作っています。

気になることがあるんですが、黒曜石はどんなふうに剥がれていくんですか?

一般的に考えると表面を削っていくように思うでしょ?黒曜石の場合、下の方向へ剥がしていきます。

そうすると欠片は下に落ちていくわけですね。

そうです。でもどうして湾曲して剥がれるのか、ここが面白いんです。

(陶守さんが球体を手元にもってくる)

これは球体に作ったものなんですが、頂点に打撃を加えると円錐状に割れていくんです。

円錐状?波紋のようですね。

そう。石器人は同じような角度で打撃を加えると、このように割れていくことを見つけたんです。

へぇー、この性質から黒曜石を道具として加工していったんですね。でも思うように剥がすには、力の調節がとても難しそうですね。

それは経験と技術がものをいいますね。あとは石の質が良いか悪いかも関係があります。時々ヒビが入っている石もあるから、間違えてヒビのあたりを叩いちゃうと完成しかけていても割れてしまうんです。そういうのも含めると完成できる石器は3割というところですね。

長年やられている陶守さんでも、成功率が3割というのには驚きました。

でも、あのイチローだって成功率が3割じゃないですか。彼は「3割で打ち続けられていれば最高だ」なんてインタビューで言っているけど、それを聞いたら自分の3割って大したものなのかもしれないって思えますね。

とても興味深いお話が続きますが、前編はここで終わりです。「中編」では黒曜石との出会い、弟子入り時代のこと、引き継いだ技術の伝達についてのお話をお伺いしました。ぜひ、ご覧ください。

腹筋する木彫りの熊 好きで好きで彫り続けた伊藤さんの60年

上士幌町に変わった木彫りの熊を彫る人がいる。そんな噂を聞きつけたホロロジー編集部。上士幌町に住んでいる人でも知っている人が多くなかったというこの木彫りの熊を彫る伊藤幹男さんにお話を伺ってきました。そこには、実直に自分の好きなことを追い求めて過ごしてきた、伊藤さんの人生が込められていました。

WRITER/PHOTOGRAH

野澤 一盛

帯広市在住。2011年から北海道に住み始め、2016年に十勝に。上士幌の魅力を「人」を通してお伝えします。

上士幌町のとある住宅街の家先に、伊藤さんご自身で建てたというトタンに覆われた工房があります。工房に入り、少し薄暗い物置を通り越すと、伊藤さんの作業場が現れました。

「散らかっていてごめんね。何も話すことはないけど、とりあえず、お茶でも飲んでいってもらえれば」

このあと、紹介する木彫りの熊から溢れ出る優しさは、きっとこの伊藤さんから滲み出る優しさからなんだろうなと、最初の挨拶で垣間見ることができました。

「僕なんか本当に話すことないですよ。ただずっと彫っているだけですから」

そんな謙遜する言葉を並べられても、この木彫りの熊を見ていたら、聞きたいことしか出てきません。

頭を持ち上げている姿が愛らしいこの作品は、最近制作している「腹筋熊」です。

この「腹筋熊」は、猫が日向ぼっこをして寝ている姿を見て、腹筋する熊が面白いのではないかと着想したそうです。

「60年近く熊を彫ってるんですが、腹筋熊を作りはじめたのは2年前くらいなんです。動きがある熊を作って欲しいというリクエストがあって、動物のテレビや本を見ながら、何か面白い動きはないかなって考えて。あるとき体を丸めて気持ち良さそうに寝ている猫を見て、熊も体を丸めたら面白いかなって。それで腹筋をさせようと思ったんですね。偶然できたんですよ(笑)」

伊藤さんのユニークな閃きから、このかわいい熊が生まれたんですね。ちなみに、この腕が腰に向かっている腹筋熊は、初期に製作したものだそうです。見比べるだけでも楽しいです。

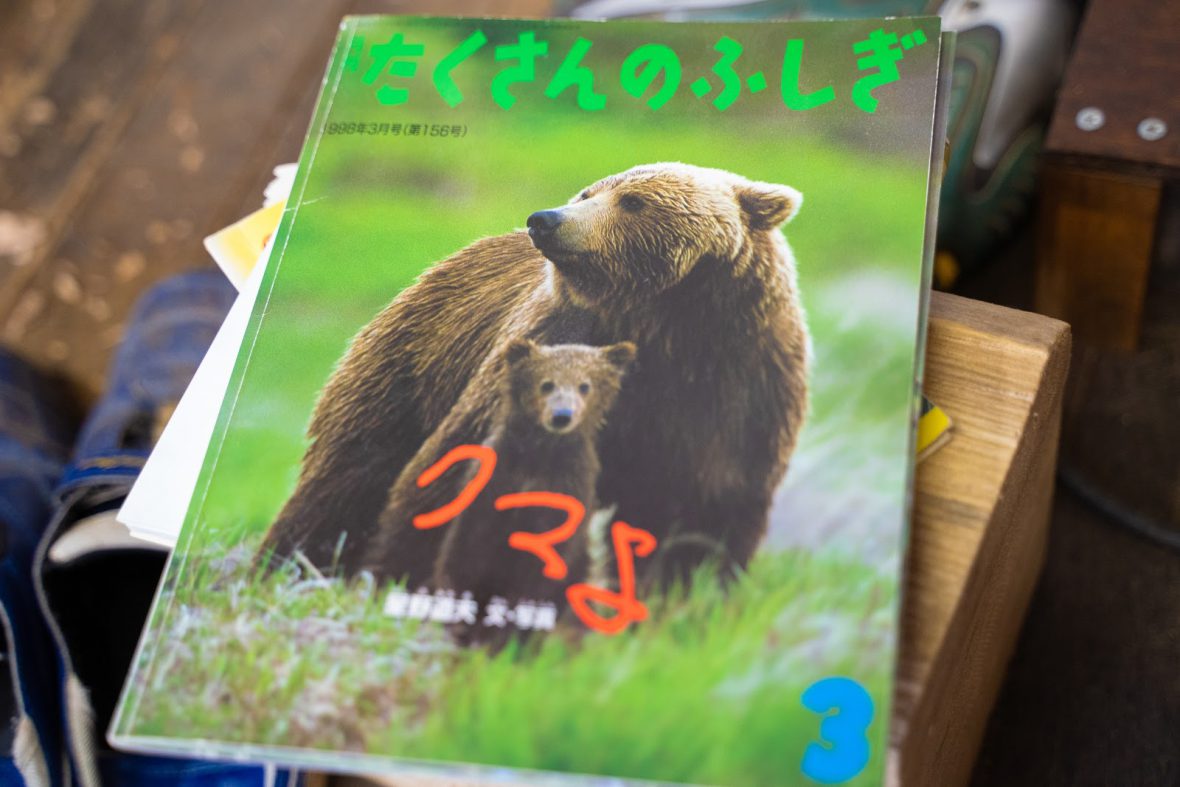

「今になってね、絵本とか写真で見る熊が本当にかわいいんですよね。親子の熊なんてたまらない。小熊がかわいいなって。」

伊藤さんの言葉の節々に、熊が大好きだということが伝わってきます。熊への愛も、伊藤さんの木彫りの熊が優しく見える理由なんだと思います。

「こういう写真を見て、イメージしながら彫ってるんです」

そうして写真からヒントを得た作品は、伊藤さんの手に掛かれば、そこに本当に熊の親子がいるかのような作品に生まれ変わってしまうのです。

聞けば、伊藤さんは小さい頃から木彫りの熊を彫り続けてきたと言います。

「10歳のときに、兄が木彫りの熊を買ってきたんですよ。それを目の前にあった木と彫刻刀を使って真似して作ってみたら、大した作品ではなかったと思うんですが、みんなに褒められたんですよね。それからずっと熊を彫っています。10歳から15歳のときまでずっと彫っていたんですよね。よっぽど褒められたのが嬉しかったんでしょうね」

新得町出身の伊藤さんは、中学校を卒業後、糠平にある木彫りの作家さんに弟子入りします。15歳の少年は糠平で10年ほど、木彫りの熊を彫り続けました。

その後、今の場所に居を構え、工房を作り、熊を彫り続ける日々が続きます。

「木彫り熊はお土産としての需要がすごく高かったのだけど、40歳くらいの頃にバブルが崩壊してからは需要が減り続けてね。その頃くらいからは、山に仕事に出たりしながら休みのときに彫っていました」

どれだけ疲れていても、仕事が大変でも、熊を彫ることは止めなかった伊藤さん。

「彫っていたら疲れないから。楽しいんですよ」

そんな木彫りに人生を賭けた伊藤さんの作品は目を奪われるものばかりです。

納得できたものを作れたことがない

「完璧だってご自身が思った作品はありますか?」そんなことを聞くと…。

「ないですねえ」と一言。

「完成しても、あっちが悪いこっちが悪いって思ってしまうんですよ。いつも途中で妥協して…。これだってここ…削れないから仕方がないんだよな…」

と一言。

「妥協して、これで勘弁してもらうかっていつも思ってます。それでも僕の作品を買ってくれる人もいる。申し訳ないなって思うけど、感謝しかありません」

伊藤さんは、熊を彫り続ける理由を「彫ることしかできないんだ」といいます。

「木ってのは面白いんですよ。今使っているえんじゅの木は、へりだけ色がつくんですよね。こんな風に白く。この白くなる部分を活かしながら、彫っていたりするんですよ」

この写真の熊の足裏のように、えんじゅの木が白くなる部分を活かして彫ることも。

「もう手に入らないかもしれないよ、僕の木彫り」

「もう手に入らないかもしれないですよ、僕の木彫り」

なんて不意に伊藤さんが言いました。こう見えて70歳を超えている伊藤さん。

「昔のように元気なわけじゃないので。カラダが思うように動くわけでもないですし」

続けて、

「星野道夫さんが大好きなんですよね。もちろん写真も大好きなんだけど。星野さん、熊に襲われて亡くなったでしょ」

探検家、写真家として活動をしていた星野さんの本を、伊藤さんは参考にしている。

「あまく見すぎたんだよな。熊を…。でも、熊に食われても襲われても良いって考えだったかも知れない。僕もこうやって彫っていて、そのまま死ねたらいいなって思ってて」

憧れの人になぞらえて、自身の最期も好きなことをやっている途中に終わりたいという伊藤さん。それほどにまで打ち込めるものがあるからこそ、こんなにも素敵な作品が出来上がるのだろうと、伊藤さんの木彫りに対する想いをヒシヒシと感じる一言でした。

でも、もっと作り続けてほしい。

いつまでも見ていることができる木彫りの熊に背を向けて、楽しい時間は過ぎていくのでした。伊藤さん、ありがとうございました。

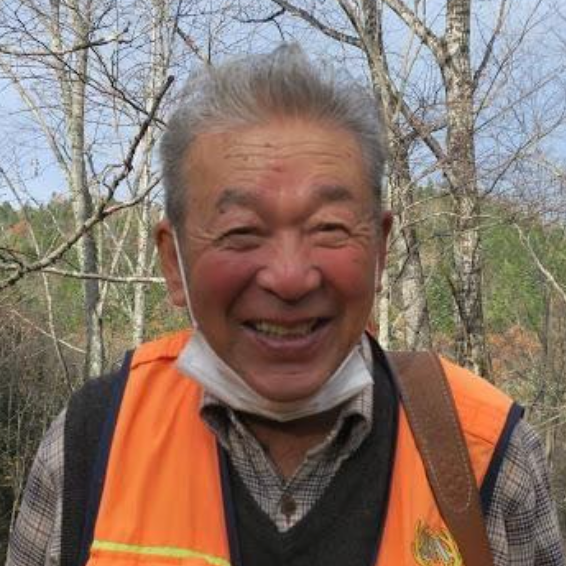

人生初体験!狩猟に同行させてもらいました!~熊にも遭遇!?~

以前、じゃがいも収穫体験でお世話になった加藤農場の加藤宣夫さんは、上士幌町の猟友会に入会されています。狩猟がどのように行われているのかを見たことがない私は、「見学させていただけませんか」とダメもとでお願いしてみると「私で良ければ」と快く引き受けてくださいました。さて、どのような1日が待ち受けているのでしょうか。人生初の狩猟同行の一部始終をお伝えします。

WRITER

宮部 純香

上士幌町で生まれ、高校まで上士幌で過ごした編集サポートメンバー。小さい頃からお世話になった上士幌を新しい視点で見てみたいと取材を進めています。

狩猟体験当日は、吐く息が白くなるほど寒くなった11月上旬。朝7時に宣夫さんと待ち合わせをし、狩猟場所へ案内していただくことに。

おはようございます。今日はよろしくお願いします!

おはよう!今日は寒いね。これ、1本ずつ持って!

なんと、私たちのために温かいお茶を用意してくれていました。

ありがとうございます!

寒い体に宣夫さんの優しさが染みわたりました。さっそく、山へ出発します。

加藤さんたちは狩猟だけでなく、鹿の駆除もするとお聞きしたのですが、それはなぜですか?

鹿が畑の作物の味を覚えてしまって、農林業への被害も出ているんだよね。だから駆除を目的に山に入ることもあるよ。

捕った鹿はどうするんですか?皆さんで食べてしまうんですか?

引き取ってくれるところに卸すか、自分たちで持って帰るかかな。

今日は捕れたらジビエ料理をして食べたいですねー

いいね、そのために頑張らないとね。

宣夫さんたちとお話をしていると、あっという間に目的地周辺に到着しました。

時刻は午前8時過ぎ。いよいよ鹿の捜索が始まります。

草木の紅葉具合に目を奪われながらも、畑を過ぎて農道を通り、山の中へと進んでいきます。

その道中で、熊の糞を発見!(遭遇したのは熊の糞でした…)

これって近くに熊がいるということですか?

いや、この糞は日にちが経っているものだから、今ここに熊がいるわけではないね。

でも怖いですね。

ちなみに糞の色が紫なのは、山ブドウを食べたからだよ。

へー、こんなに色に出るんですね!

歩みを進めていくと、木の皮がはがれていることに気づきました。

これは、鹿が木の幹で角を削ったあとだよ。

痕はありますけどなかなか見つけられませんね。

大丈夫、林道はたくさんあるからね。

目視で見つけるのはなかなか難しいですね、木なのか鹿なのか見分け辛いです。

そうだよね、今は冬毛に変わってきているからね。

見つけたら、どのくらいの距離からなら狙い撃つことができるんですか?

そうだね、木が混んでいる場所では200mを超えると難しいかな。

やっぱり1発で仕留めるのが良いんですか?

そうだね。狙うのは首か頭だね。もし1発で仕留められずに体に当たったら、葉や地面に落ちている血の色で判断するんだよ。血が赤いとかすっていて、赤黒いと内臓にあたっているなとかね。

なるほど!そうやって判断するんですね。

宣夫さんとの話は弾みますが、鹿とは遭遇できないまま、次の場所へ移動します。

なかなかいないですねー。

鹿は天気が崩れる前に動くというからね。明日から天気が崩れるから、今日は良い日なはずなんだけどな。

残念ながら鹿を見つけることができないまま、お昼になってしまいます。宣夫さんの提案で、小川の見える場所でご飯を食べることに。宣夫さんは自分の分だけではなく、チョコレート、ゆで卵など、ほかのみんなの分までご飯を準備してくれていました。

お腹も心も満たされて、いざ午後の部へ。ふと窓の外を見ると、草の上に何やら白いものが。

あ!鹿の角だ。

え!拾いに行ってもいいですか!

やっぱり鹿の角だ!たくさんある。

これね、犬を飼っている人だったらほしいと思うな。犬が噛むおもちゃにもなるんだよ。あとは、飾ってもいいし、加工してもいいね。

もしかしたら近くにいるかもしれないですね!あ!これって鹿の糞ですよね!

鹿の糞からもここにいたかどうかってわかるんですか?

糞の光沢でわかるかな。光沢があるのは昨夜から今朝の間のもの。光沢がないものは昨日から前のものかな。

宣夫さんが丁寧にいろいろなことを教えてくださるので、私も鹿についてわかってきたのではないかという錯覚に陥ります。

目視で探していると、陽の光が射したり、影が揺れたりするだけでも鹿に見えてしまいます。何度か本物の鹿にも遭遇することができましたが、危険を察知してかすぐに逃げられてしまいました。

なかなかうまくいかないですね。

そうだね。日の入り時間わかるかな?

調べますね・・・16時18分になってます。

ありがとう。じゃあ、この場所が最後かな。

どうして日の入り時間を確認するんですか?

法律で銃を発砲できる時間が日の出から日の入りまでと決まっているんだよ。

狩猟もいろいろなルールが決められているんですね。勉強になります。

ここ、なんかいそうですけどねー。

あっ!いた!

え!ほんとにいた!

いやー、あれ仕留められるかな。

そう言いながら、少しづつ距離を縮めていく宣夫さん。鹿に走って逃げられては困るので、私たちは一言も発することなく、息をするのにも気を使うほど張り詰めた空気が流れます。

そして・・・

ズドンッ!

当たった!当たりましたよね!

鹿が走って奥の方へ入っていってしまったので慌てて追いかけます。

さらにもう一発。

ズドンッ!

少し離れたところにいる宣夫さんの様子を不安になりながら見ていると、両手で大きなOKサインが!

すごいっ!!やりましたね!!

仕留めた鹿を見るために宣夫さんに続いて山を登っていくと、

仕留めました!時刻は16時8分。無事に最後のチャンスをものにすることができました。

すぐに血抜きをしないと鮮度が落ちてしまうということで、手際よく処理をする宣夫さんともう1人のハンターさん。

最低限の処理を済ませた鹿を車に積み、解体場まで運び解体します。生々しい光景に目をそむけたくなりましたが、なんとか最後まで見届けました。

今回仕留めた鹿のお肉はいただいたので、後日調理してみました!

こちらは、鹿肉を鉄板で焼き、塩コショウと焼肉のタレにつけていただきました。

そしてこちらは、鹿肉カレーです。鹿肉と玉ねぎだけで作りました。

どちらも、とても美味しかったです!

鹿肉ときくと、獣臭いのかなと想像されると思いますが、宣夫さんが処理された鹿肉は絶品です!皆さんもぜひ機会がありましたら、”ジビエ料理”お試しください!

また、「美味しい食べ方があるよ!」という方がいましたら、教えていただきたいです。

今回の狩猟体験を快く引き受けてくださった宣夫さん、本当にありがとうございました!

「地方でデザインの仕事ができるわけがないと思っていた」上士幌町で好きなことを思い出した、ワンズプロダクツのこれまで

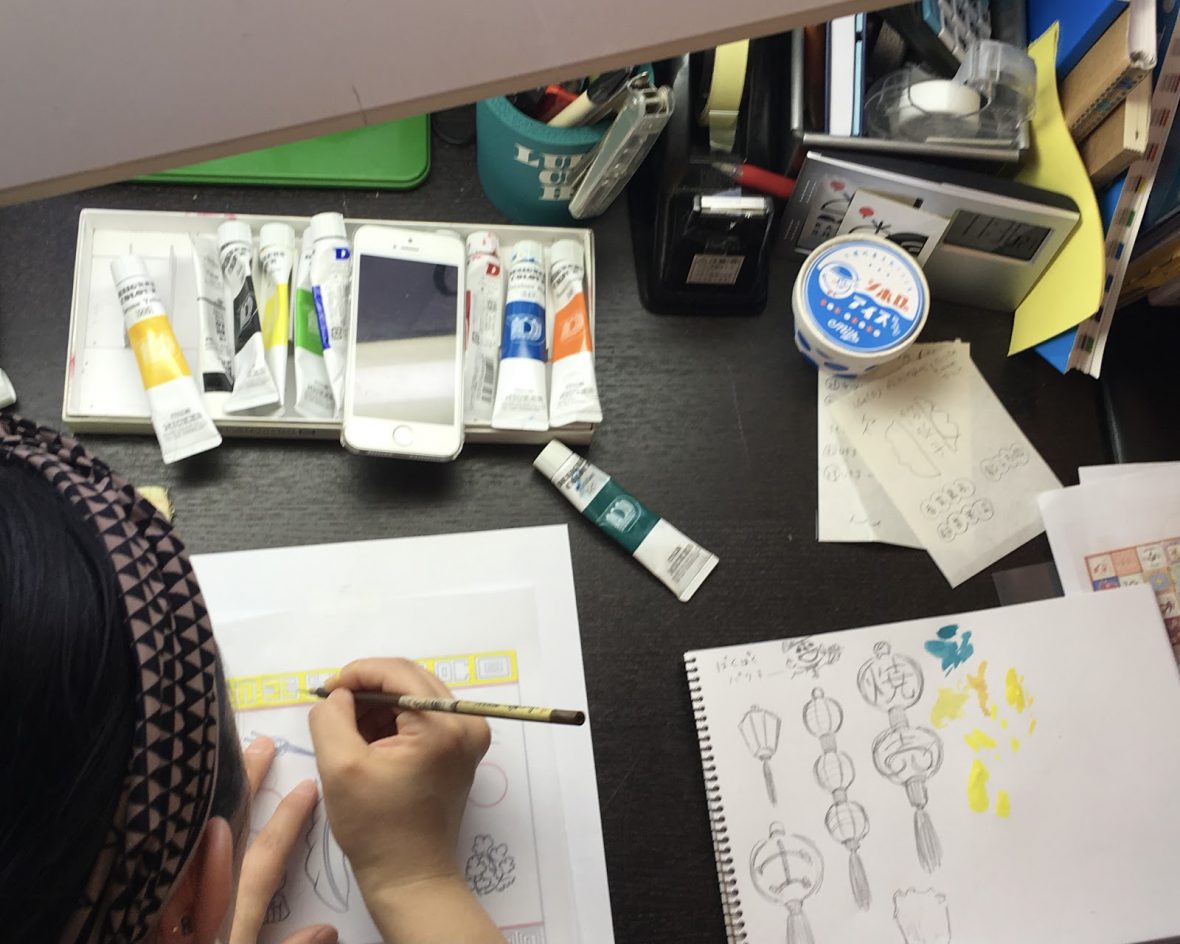

十勝にあふれる魅力的な食べ物、イベント、ヒト。それらを楽しく可愛らしくデザインするご夫婦が、ここ上士幌町にいます。お二人の屋号は「ワンズプロダクツ」。瀬野航さんと祥子さんの二人組デザインユニットです。上士幌町を中心に十勝の商品のパッケージデザインやイベントフライヤー、ロゴ制作など多岐にわたってデザインを手がけるお二人ですが、元々デザイン関係のお仕事に就いていたわけではありませんでした。2016年に上士幌町に移住し、現在に至る瀬野さんご夫婦のこれまでの歩みを奥様の祥子さんに伺いました。

WRITER

須藤 か志こ

釧路市在住の24歳。北海道の各地域に出向き、取材や執筆をしています。この記事の執筆のため、上士幌に初めて訪れ、その面白さに心が惹かれています。

仕事も家も決まっていないけれど「移住したい!」

服飾専門学校の文化服装学院で出会った航さんと祥子さん。その後アパレル関係の仕事に就いたお二人は、2014年にご結婚されたそうです。上士幌町に惚れ込んで東京からやってきて、仕事も住む場所もアテはなかったけれど、とにかく移住への思いが強かったというお二人。旅行先として訪ねた北海道で航さんから告げられた夢「いつか北海道に住めたらいいなあ」が、こんなに早く実現するとは思っていなかったと、祥子さんは話し出してくれました。

私たち夫婦は、よく理想の家族像を話すことがあり、その中の一つに「大自然の中で子育てをしたい」というものがありました。結婚して子供が産まれてからもしばらく東京に住んでいたのですが、その理想に近づくために移住を決意し、1年以内に実現させると決めたんです。それと同時に、夫は東京での勤め先に「あと1年で退職します」と伝えて。どこに住むかも何の仕事をするかも決まっていない状態で、一から移住先を決めることになりました。

なぜ移住先に上士幌町を選ばれたんですか?

移住先を調べるために北海道の自治体を調べていたとき、気になった町の一つが上士幌町でした。実際に移住フェアで話を聞いてみると、子育て支援が手厚く、当時2人目の子供を妊娠していた私たち夫婦にとっては大きな決め手でした。主人に実際に上士幌町に行ってもらい、送ってもらった町の写真を見て「ここにしよう!」と決めたんです。

そして2016年に移住されたんですね。

上士幌町で移住相談に乗ってくれる「上士幌コンシェルジュ」の方に協力していただき、町営住宅に住むことが決まり、私たちも仕事が決まりました。「北海道に住むなら自然と関わる仕事がしたい」という夫は林業に、私は近所のコンビニでパートを。二人とも今までアパレルの仕事しかしてこなかったのでわからないことばかりでしたが、理想の環境がそこにあることがとてもうれしかったですね。

とある生地との出会い

ただ、しばらくして夫が「仕事を辞めるかもしれない」と言い出しまして。以前から膝を怪我していたこともあり、体力的な負担も大きかったようで、朝ごはんを食べられないくらいになってしまって。そこで、「せっかく理想の暮らしができるようになったのに、無理して身体を壊したり、それで家族の時間が減るのは本末転倒だよね」という話をしまして。

そうだったんですね。

ただ、夫が林業を始めていなかったら出会わなかったものがあるんです。

出会わなかったもの?

林業に携わる人が使う前掛けがあるのですが、夫はその生地をとても気に入っていて。仕事が終わって家に帰るたび、その生地の話をしてくれました。私も手に取ったとき、「たしかにこれはいい生地だな」と思いました。夫が職場の先輩にその前掛けに使われている生地の話を訊くと、実は特注だったんです。陸別町の本田商店というテント屋さんが縫っているということでした。人伝てに紹介していただき、陸別町の本田商店の方に会いに行ったんですよ。

さすがアパレルご出身、生地への熱意が溢れていますね。

本田商店の本田学さんは、テント屋さんでもあり、陸別町の町議もされている人。本当に手広くいろいろなことに挑戦されている方なんです。「しばれ君・つららちゃんまんじゅう」というお土産品を知っていますか?

いえ、知りません。

本田商店はテントを作るほかに、そのおまんじゅうも作っているんです。陸別町の人気土産なんですよ。

テント屋さんでもあり、町議も務め、そしておまんじゅうを作る本田さん……。バイタリティがすごいですね。

そうでしょう?本田さんは突然訪ねてきた私たちにとてもよくしてくださって、生地の話をしてくれました。その話を聞いて、夫が「この生地でサコッシュを作らせてくれませんか?」ってお願いしたんです。

サコッシュですか?あの小さな鞄の。

当時夫が「サコッシュが欲しい」とよく言っていて、自分たちで試作品を作っていたんですよ。そのことを話したら、本田さんが「面白いね!作ってみるよ」と、その生地でサコッシュを作ってくださったんです。そのときは趣味の延長線上だったんですが、いま思えばあの出来事がワンズプロダクツの始まりでした。

やっぱり好きだったモノ作り

この出来事をきっかけに、私たち二人が大好きだった「モノ作り」に立ち返ることができた気がするんです。二人とも3年間服作りを学び、アパレル関係の仕事に就いていましたが、どこかで「移住して地方に住むなら、アパレルの仕事は諦めなければいけないんじゃないか」と思っていたんです。接客の仕事だけではなく、服を作ったりグッズを作ったりすることも、地方ではできないんじゃないかって。でも、地方でも「自分たちが欲しいと思ったものを、ここでできる限り作ってみる」ということはできるんじゃないかって気づくことができたんですよね。

二人の共通の好きだったことに立ち返ることができたんですね。

商品開発やデザインを仕事にすることができるんじゃないかと思ったのはこのときですね。そう思ったら、どんどんやりたいことや作ってみたいものが増えてきてしまって(笑)。その度に本田さんに相談して、「こんなもの作ってみたいんですけど……」というように相談しても、いつも「いいよ〜!」って笑顔で了承してくれるんですよ。

優しい……。そしてなんでも作ってくれる……。では、サコッシュなどのアパレルグッズの制作を始めてからはずっとお二人でモノ作りを?

当時はそれだけじゃ食べていけなかったので、私もパートを続け、夫も新しい仕事を探していました。移住時にもお世話になった「上士幌コンシェルジュ」の方に相談したところ、無事に新しい仕事が見つかり、また新しい上士幌生活が始まりました。

そうだったんですね。

ただ、やっぱり自分たちが楽しくできそうなことを見つけられたので、どうにかモノ作りで仕事ができないかなとは思っていたんです。でも周囲の皆さんには本当に心配されまして。

え、どうしてですか?

「そんなデザインやモノ作りじゃ食べていけないから!」って(笑)。ほとんどの人に反対されたんですよね。それは私たちも実感していたので、当時は何も言えず……。なので、それぞれ別々の職場で働きながら、お互いの仕事の隙間を合わせながらデザインやモノ作りの仕事をしていました。

私たち二人はアパレルのことはわかるけれど、パッケージデザインやグラフィックデザインのことは何もわからなかったので、一から勉強を始めました。上士幌で仕事をしていくなら、幅広くデザインができた方がいいと思ったんです。

それから、当時作っていたアパレルグッズは東京のお店に置いてもらっていたのですが、上士幌の人にも見てもらえるようなデザインやモノ作りの仕事もしたいと思いはじめました。そこで、上士幌町役場に伺って「上士幌町のノベルティグッズをつくりませんか?」という話をしに行ったんですね。上士幌町のタウシュベツ橋梁をプリントしたTシャツのデザインを持って行きました。そうしたら、「200枚お願いします」と言ってくださって。

すごい!初仕事ですね。

それをきっかけに、上士幌町の移住促進のTシャツや、北海道バルーンフェスティバルのTシャツだったり、少しずつお仕事をいただけるようになりまして。北海道バルーンフェスティバルでは、自分たちのオリジナルグッズもいくつか作り、出店させていただきました。タオルやマグカップなど、まさに「フェスグッズ」のようなラインナップでしたね。上士幌町役場の方も出店を応援してくださってうれしかったです。

作ったモノが、ヒトに出会わせてくれる

北海道バルーンフェスティバルに出店した際、私たちが作った帽子を士幌町道の駅 ピア21しほろの代表である堀田悠希さんが「可愛い!」と褒めてくださいまして。「ぜひ一度お話ししましょう」と声をかけてくださったんです。その後、道の駅に伺って「こんな感じのものが作れますよ」とプレゼンをしたんです。当時の私たちが作れるものはアパレル商品がメインだったのですが、堀田さんに「アイスのパッケージは作れますか?」と言われまして。

ほお。なんだか新しい展開が。

今だから言えるんですけれど、私は少し不安だったんです。やったことがなかったので……。でも、隣で夫が「できます!」と(笑)。

即答(笑)。

そこで作ったのが、しほろアイスクリーム4種類のパッケージです。このパッケージを堀田さんが採用してくださり、SNSなどで告知をしてくださったおかげで、パッケージの仕事もいただくことが増えました。このお仕事をきっかけにデザインの仕事が忙しくなり、夫はワンズプロダクツ1本で仕事をしていくことになったんです。

堀田さんはとてもバイタリティのある方で、いろんな方を紹介してくださるんですよ。おかげで今まで営業をかけて仕事をさせてもらっていたのが、「堀田さんから聞いたんですけど……」というように口コミで仕事をお願いしてもらえるようになったんです。

わあ、うれしいですね。

本田さんは制作過程だけではなく、私たちの仕事もとても応援してくださっているんです。本田さんの事務所に行くと、私たちが今まで作ったサコッシュやベルトなどのグッズが壁に飾ってあるんですよ。

お二人のことを親御さんのように見守られているんですね。

本田さんにはいろいろなことを教えてもらいました。本田さんのところには、地元のおばあちゃんが「孫のランドセルが壊れたから直してくれ」というような依頼も来るんですって。直すだけで1日かかるような仕事なんだけれども、お金はほとんどいただいていないそうなんです。「そういう仕事は断らないようにするんだよ。なんでも引き受けなきゃいけないということではないけれど、小さな仕事でも大事ね」って教えてくれて。

身に染みます……。

私たちも、できる限りご依頼いただいた仕事は断らないようにしています。断ることがあるとすれば、「納期で相手にご迷惑をおかけしそうなとき」くらいですね。それでも大変なことはあるんですが、そういうときは仕事場に飾ってある本田さんの選挙ポスターを見て、勇気をもらっています(笑)。

あ、そうか、本田さんは町議員さんでもあるんですもんね!(笑)

そうなんです。本田さんの笑顔を見て、教えていただいたことを思い出しています(笑)。

「やめときなよ!」の、その後

デザインやモノ作りの仕事を始めた当初は、周囲のほとんどの方から心配されていたというワンズプロダクツのお二人。移住してきて5年目のいま、多くの方に応援され、頼りにされるデザインユニットとして活躍中です。

今まで「大丈夫?」「やめておいた方がいいよ」と言ってくださった皆さんは、意地悪などではなく本当に心配してくださっていたんですよ。そういうことで食べていける人が今まであまりいなかったからだと思うんですね。デザインをするとかモノを作ることを趣味でやっている人はいても、「それでどうやってお金をいただくの?」という疑問があるみたいで。それから家にずっといるので、周りから見るとちょっと怪しいですよね(笑)。

なるほど(笑)。

でも、最近では「いつも見てるよ、本当によかったね」って声をかけてくれる人もいます。もちろんモノ作りは大変なこともあるけれど、とっても楽しいですよ。

2020年は変化の激しい年でした。新型コロナウイルスの影響はいかがでしたか?

新型コロナウイルスといえば、こんな出来事があったんですよ。新型コロナウイルスの話題で持ちきりで、マスクがマナーになりつつあった頃、こども園に通う子供たちが最初はマスクをしたがらなくて、どうしようかと思っていたんです。

この話とはまた別に、上士幌町のPTCA(上士幌町ではPTAではなく、PTCAとして、家族だけでなく地域で子供を見守ろうという取り組みがある)での企画で、上士幌町のオリジナルヒーロー・エゾレッドを考案したんです。100均ショップでエゾレッドの衣装や小道具を作っていて、子供たちとのイベントに登場してもらうようなヒーローなんですけれど。

すごい!かっこいいですね。

このエゾレッドは上士幌町の子供たちにも人気があったので、「エゾレッド柄のマスクを作ったら、みんなつけてくれるんじゃないか?」ということで、エゾレッド柄の布をまず作ったんですよ。

ええ!すごい!

そうしたら、こども園の先生方も一緒にその布を使ったマスクを作ってくれて。こども園に通う子たち一人ひとりにプレゼントしたんです。

子供たち、絶対喜びますよね。

そうなんです。やっぱりヒーローの力ってすごいですね(笑)。だから、上士幌町のこども園に通う子たちはエゾレッドのマスクを必ず持ってると思いますよ。エゾレッドにあやかって、「みんなでコロナをやっつけよう!」という啓蒙ステッカーも作ったりしたんです。このことだけじゃなく、少しずつ自分たちができることで町に関われている実感があります。初めは自分たち自身も不安でしたし、町の皆さんにもご心配をおかけしていたと思うんですが、いまは自分たちが手掛けたデザインが上士幌町に広がっていることが感慨深いですね。

「自分たちに、地方でデザインの仕事なんてできるわけがない」。心のどこかでそんな風に思っていたお二人が、周囲の人に応援されながら駆け抜けた4年間のお話を伺いました。

「周りの皆さんには心配ばかりおかけして……」と笑う祥子さんですが、それはきっと瀬野家の皆さんが愛されているからだと思わずにはいられないほど、チャーミングな祥子さん。

ワンズプロダクツのInstagramには、パッケージからロゴ、イベントフライヤーまで、お二人が手掛けられたデザインがずらり。そのどれもが生き生きとしていて、デザインを通じて瀬野家の皆さんが上士幌町での生活を楽しんでいる様子が伝わってきます。

【ワンズプロダクツ】

Instagram https://www.instagram.com/onesproducts.ws/

Facebook https://www.facebook.com/onesproducts/

常に楽しく働いてもらえるように 〜ルピナの星代表にインタビュー・後編〜

町の人たちの生活を長きに渡って支えるルピナ。83歳になった星さんは社長に就任して40年になります。前編では、社長が今でも現役でいることの秘訣をお聞きすることができましたが、後編は、長く続くスタッフさんがたくさんいる理由や、独自の商品などを開発する理由などをお聞きしました。

WRITER

西村 奈々子

大阪出身。父が上士幌に移住。大学卒業まで、父が愛した上士幌に来ている大学生。私もこの町を愛したい。好きなことは上士幌の町を自転車で駆け抜けること。

温かな社長と従業員の関係性

ルピナの従業員の皆さんは、長く働いてらっしゃる方が多いと聞きました。

おかげさまでね、たくさんいますよ。長い人で、10年もいる人もいるし、5年以上も多いです。

居心地がいいとか働きやすいという理由でしょうか?

そうですね。皆さんそう言ってくれますね。

星さん自身、従業員の皆さんに対して、何か意識されてることはありますか?

やっぱり、コミュニケーションをお互いにうまく取っているのがいいのかなあって考えています。どうしても社長とは話しづらいとか、あるでしょう。でもそれがないように考えながらやっているね。

いいですね。

従業員もその気になって接してくれるし、冗談なんか言ったりしてね。そういう意味では、いいのかなと思ってるね。

どういうコミュニケーションを意識されているんですか?

仕事のことのほかにも、世間話とか。こっちから声をかけたりして、話してるよ。

なるほど。

仕事ってやっぱり、なんも話さなかったら楽しくないでしょう。

毎日同じ作業も多くなってきますものね。

そうそう。だからね、冗談言ったりなんかしてやるのが、みんなも楽しいんじゃないかと思ってる。そういう面ではね、前向きに話しかけたりしてるね。

従業員の方を褒められたりもするんですか?

そうですね。刺身が上手にできてたら、「いやあ、上手にできてるね」って。いろいろやる中でそういう風に言われると相手は喜ぶでしょう。嬉しいでしょう。

嬉しいですよね。失礼ながら、星さんの年代って、私自身の祖父くらいなんですけど、その世代の人たちのイメージって頑固な人が多くて、褒めずに、怒ってばっかりという印象が凄くあるんです。

はい。それはね、私も昔働いていてそういう風なこともありました。

それが逆に嫌だったから・・・

いやもうね、それじゃ従業員も育たないし、長く居ないんじゃないかなと思って。私自身は相当昔怒られましたよ。

それで、ご自身が社長に就任されるときには、そういうことがないようにと意識しておられたんですね。

そうですね。やっぱり褒めるなどのコニュニケーションを取っていかなと、怒ってばっかりいたら、育たないしついてこないですしね。

楽しくないですもんね。

そうそう、その通りなんだよね。失敗しても、それはそれでまた次できるようになればいいんだから、「ダメだよ」とかそういう風には言わない。「これはもう仕方ないよ」っていう風にやらないと。従業員に対してそうやって気をつかえないとついてこないですよ。

凄いなあ。めちゃめちゃ素敵です。働いてもらう人がいないと事業にならないですもんね。

うんうん。だから、常に楽しく働いてもらえるように考えないとね。

でもそういうお父さんの姿を見てるから息子さんもついていきたいと思うんでしょうね。きっと憧れなんですよ。

いやあ、ありがたいなあとは思ってます。おかげさまでそうやって、店舗全体のことは息子が見てくれるから。

(インタビュー前に)お話で聞いた経営の役割分担のイメージなんですけど、新しい事業をやって攻めておられるのが専務。店長が全体の総括を担っていて、雰囲気づくりを社長がされているのかなと。(店長も専務も息子さん)

うんうん、そうですね。やっぱりそうして、分担していかないとね。

素晴らしいバランスですよね。ルピナの建物自体も古き良きをずっと残されていて、残しながらも、トカトカ(パン屋さん)みたいな新しいものもつくっていくという。そうやって上士幌町の人に愛され続けてるんだなあって。

おかげさまでね、パン屋さんをやることによって会社全体も良くなっています。スーパーは帯広とかからもチラシがたくさん入ってくるので、町の人が週末帯広に行ってしまうんですよね。

その対策として、地元の人に向けて、なにか意識されていることはあるんですか?

特売は、毎日し続けてますからね。

本当に!いつも特売でびっくりします(笑)。

毎日やってるからね(笑)。

いつも特売だから、いいものを見つけたら買っちゃいますよね!

そうですね。

何かしらの目玉商品を毎日置いてるんですね。

本当に帯広から大手スーパーのチラシがどんどん入ってきますから。バルーンフェスティバルのときなんて、コンビニに人が凄い来たみたいです。

この規模の町だと、本当に人の流れが変わったらすぐにわかりそうですよね。

そうですね。だから5000人くらいの町でやっていくとなると、帯広に人が流れてしまうといなくなっちゃいますよ。

上士幌町でこうやって良い商品や、美味しい地元のお肉が買えるのは、魅力だし地元の人にこそ買ってほしいですよね。

わざわざ、ガソリンを使って帯広まで行っても。帯広も目玉の商品は安いですけど、定番の品は高かったりしますからね。

取り扱っている商品でこだわっているものはなんでしょう?

やはりうちは肉と惣菜とかかね。魚もそうですけど。やっぱり肉を一番メインにしていますね。惣菜も種類をたくさん用意して喜んでいただけるように考えています。

ルピナで買いたい、おすすめの商品

この間、取材で使って美味しくいただいた上士幌ポークを販売しておられるのは、ルピナさんだけですよね?

そうだね。

上士幌ポークの販路は?

全農さんが北居辺で飼育している豚なんですよ。

なるほど。上士幌ポークの特徴ってどんなところですか?

ほかの豚と比べると、全然臭みがないんですよ。豚丼などに調理してもすぐわかるから、帯広などからも買いに来られる方も多いんです。一般の店で上士幌ポークを販売してるのは、うちだけだと思います。あと、ふるさと納税で上士幌ポークとナイタイ和牛はかなり使われていますね。

北海道の内陸部なのに魚介が揃ってるとこも、町の人は嬉しいと思います!貝から魚まで種類が豊富ですよね。

ありがとう。それでもまだ少ないかなって、また開拓していかなならんなとは思うね。

そうやっていろんな場所から仕入れるとなると、それだけお仕事が増えて大変になるじゃないですか。それでも仕入れる理由ってなんでしょう。

やはり、お客様に良いものを提供したいという気持ちですね。なかなか難しいけど。

いやいや、いつもここに来ては欲しいもの見つけて、美味しくいただいています。

ありがとうございます。お客様の心理を読んでね、提供してあげないとダメだなあと思ってます。

何が良いかなあっていつも考えて、仕入れているんですね。

そうそう。

仕入れも同行されるんですか?

今は仕入れは全部ファックスで送ると、品物を揃えてもらって送られてくるんです。

なるほど。

大体、前日の午後3時から4時までに頼んだものが次の日の朝7時に届くようになってます。

知らなかったです。そういったお仕事もされているんですね。

そうですね。あと、若い人に任せたりしつつ。ある程度、頭は休めないとね(笑)。

はい、そうしてください。本当に働き者すぎます(笑)。

一つひとつ従業員に教えながらね。

心強いですね。

いやあ、その通りです。今の人たちはみんなすごく覚えるのが早いですからね、教えがたいもありますしね。なんせ厳しい世の中ですからね。

そうですね。移り変わる世の中ですもんね。そんな中でも続けていかれて欲しいです。

はい!これから頑張っていきます。

いつも食卓を支えていただいてます!

いつも町の人を、従業員を想い、熱心に働き続ける。そんな社長だからこそ、周りの人は心からついていきたい、一緒に働きたいと思うのだと感じました。社長の笑顔からは、優しく温かい人柄が滲み出ています。これからも、ルピナでその姿を見ていたい!ずっとお世話になりたいスーパーです。

星さん、本当にありがとうございました!