東大雪の自然、世界の昆虫、そしてバックヤードへ!ひがし大雪自然館

大雪山国立公園内に位置し、豊かな大自然に囲まれた糠平(ぬかびら)地区で、ひときわ目立つピカピカのおしゃれな木造建築物。それがひがし大雪自然館で、ここ東大雪地域の自然・歴史の展示や、登山情報の提供などを行っています。さらには、世界でも貴重なあっと驚く展示も…! 学芸員の乙幡さんのご案内のもと、館内を見学しました。

WRITER

伊藤 卓巳

三重県出身。MYMICHIプログラム2期生。青年海外協力隊としてウズベキスタンで観光業に携わっていましたが、コロナの影響で一時帰国。初上士幌どころか初北海道ですが、壮大な景色と美味しい食事に日々感動中。

地元東大雪の個性あふれる動物たち!

北海道中央に位置する大雪山国立公園は、日本に34カ所ある国立公園の中で最も広く、面積は約2,300平方キロメートル。なんと神奈川県と同じくらいの広さ!

ちなみに糠平のシンボル糠平湖は山手線とほぼ同じ、上士幌町は東京23区とほぼ同じ面積とのことで、やはり本州の人間にとってこの辺りのスケールは途方もない大きさなのです。そして、阿寒摩周国立公園とともに1934年に指定された、北海道で最も古い国立公園でもあります。ここ糠平は大雪山国立公園の南東端にあたり、そこにあるのがこのひがし大雪自然館。

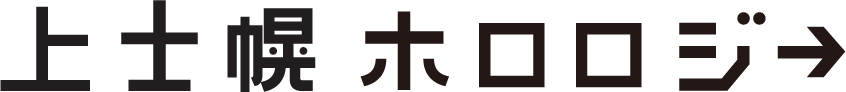

それでは「ぬかびら源泉郷ビジターセンター」ゾーンから見学スタート!大雪山の自然を紹介した映像とグラフィックパネルを鑑賞します。

大雪山の主峰旭岳などを含む地域が表大雪と呼ばれていることから、かつてこの地域は裏大雪と呼ばれた時期もありましたが、イメージアップのため現在は東大雪という呼称になっています。ちなみにこの自然館が「ひがし大雪自然館」となっているのは、漢字だと東大の施設と間違えられやすいという理由のためだとか。

そんな東大雪地域の特徴は、国立公園の大半を占める上川管内ではなく十勝管内に含まれていること。そして100万年前の噴火で形成された、巨大な十勝三股カルデラがあること。このカルデラ内の平地が木材生産地になったことで林業が繁栄し、上士幌町の発展に繋がっていったのです。このように大雪山の中でも人の歴史が垣間見られる地であることも、この地域の特性だとおっしゃっていました。

それではさっそく、この山々に住む動物たちの生態を学んでいきます!

上士幌町の面積は北海道全体の0.8%ほどしかありませんが、実は北海道の哺乳類の57%、鳥類の36%、昆虫の甲虫類は49%が生息しているそうです。改めて上士幌町や東大雪地域の生態系の豊かさに驚かされます。

まずは登山客からも大人気というナキウサギ。特に秋は巣に運ぶため葉っぱを口でくわえて運ぶ姿が見られ、可愛さが倍増するそう。

この地に棲むエゾナキウサギは絶滅危惧種に指定されており、全国的には幻の動物といってもよいほど珍しいそうです。東大雪地域では然別湖周辺でしばしば見られるとのこと。この地域は風穴が多くあり、暑さに弱いナキウサギは風穴の涼しさを求めて季節ごとに風穴内を移動している可能性があるそうです。

ウサギとはいえ見た目は完全にネズミですが、糞がコロコロとした球型であること、尻尾がほぼ見えないほど短いことから、やはりウサギの仲間と分かるそう。

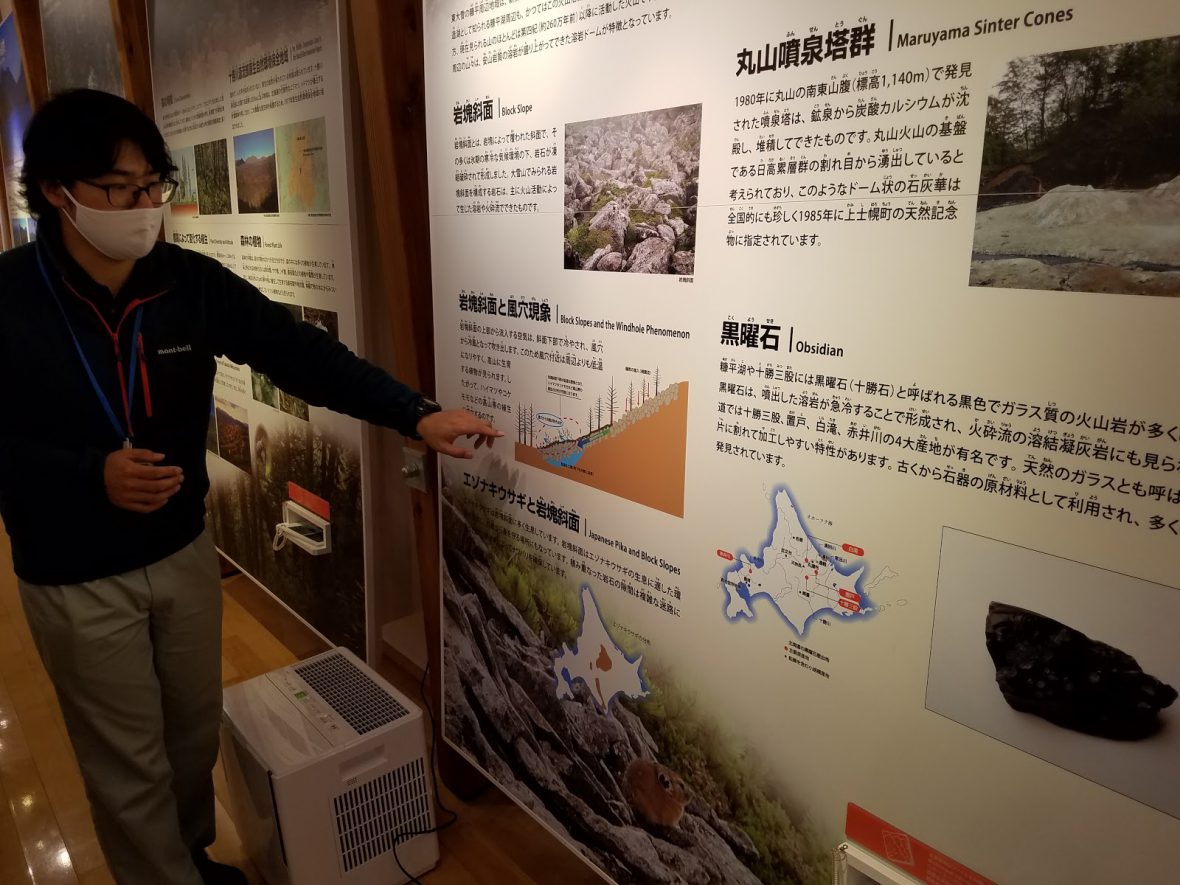

こちらは皆ご存知ヒグマ。

自然館入口にもヒグマ出没情報が…。

力士と同じような体格なのに時速50〜60キロくらいで走れ、木も登れるという脅威の動物。やっぱり登山やハイキングのときは注意しないと。

その頭上を舞うオジロワシも強い動物で、幼稚園児ぐらいならつかんで飛べる力があるとのこと。人を襲うことは滅多にありませんが、ワカサギ釣りのとき外道の魚を氷上に捨てておくと持っていってしまうそうです。

糠平に行くたびに目にし、もはやおなじみの動物になってしまったエゾシカ。平均寿命は3年、長くても15年ぐらいですが、1歳から死ぬまでが繁殖期間という繁殖力に優れた動物だそうです。ここ最近、日本全国で獣害の被害が深刻だといわれていますが、糠平でもこの時期に除雪をすると民家の庭木を食べに来るとのこと。人が住むエリアは禁猟区であるため、エゾシカも遠慮なく現れて来るそうです。なんと乙幡さんは、自然館のすぐ近くの足湯に入っている姿も目撃したことがあるそう。

ここであまり知られていないトリビアを教えていただきました。エゾシカの角は人間の骨と同じ構造をしており、人間と同じく年をとると骨粗しょう症になるとのこと。ただエゾシカは、線路を舐めて鉄分を補給するというとんでもない予防策を心得ているそうです! そのせいで列車に衝突してしまうこともあるらしいのですが…。

なんとも切ない話をしてくださったのが、日本最大の猛禽類シマフクロウ。フクロウというと「ホーホー」という鳴き声をイメージしますが、これはオスがメスにアピールしているときの声。メスはこのアピールと受けると「ホーホー、ブー」と返事をしますが、「ブー」の部分で満足度が分かるそうです。食い気味の「ブー」で返されたなら人気のオスで、低い「ブー」ならまあいっかと妥協されたという風に。

そして、かつて上士幌市街地と糠平の間の国道沿いに、5年間返事を返されずにひたすら「ホーホー」と呼び続けているずっと独身のオスがいたそうです。そのオスはメスの姿が確認できないまま、2年前に車に轢かれて逝去。鳴き声一つとっても、悲しい人生(フクロウ生?)が垣間見えるのです。

このシマフクロウは天然記念物で、絶滅危惧種に指定されているため、環境省が繁殖の手助けをしたりGPSをつけて調査したりしているそうです。こちらは保護のため設置された巣箱。

絶滅してしまった動物や外来種も展示されていました。北海道で姿を消してしまったのはエゾオオカミとニホンカワウソ。

外来種として展示されていたのがセイヨウオオマルハナバチ。温室トマトの受粉に使用するため30年ほど前に日本に持ち込まれたハチですが、花びらを噛んで花粉を体につけることなく蜜だけ盗む、いわゆる盗蜜をしてしまうためなかなか厄介なハチだそう。

このハチに限らずハチやアリの世界はシビアで、とにかく働きまくらねばならず、人間でたとえるとブラック企業どころではないとのこと。しかもお年寄りを労わる人間の世界と違い、年をとると「外で蜜を集めてこい!」と追い出され、外回り仕事をやらされるそうです。ハチに生まれなくて良かった…。

貴重な世界の昆虫コレクション

続いて「ひがし大雪博物資料館」ゾーンへ。まず目に入るのがこの地域に生息する淡水魚や両生類の水槽。同じサンショウウオでもエゾサンショウウオは人懐っこく、指を近づけると近づいてくるのに、キタサンショウウオはシャイでなかなか近寄ってきません。どちらも可愛い!

奥へ入ると、今度は昆虫標本が展示されています。なんでも上士幌町は道内で2番目に昆虫の種類が多い市町村なのだとか。ちなみに一番多い町は、隣町でやはり大雪山国立公園に含まれている上川町だそう。

綺麗な蝶や子どもたちに人気のカブトムシ、クワガタを見て、最後に展示されていたのがセミ。日本のセミの象徴といえばミンミンゼミですが、北海道にはあまり棲んでいないとのことで、代わりに見かけるのがエゾゼミやコエゾゼミ。

私自身は今回北海道初上陸なので、まだこのセミを見たことがありません。次は夏に来て鳴き声を聞いてみたい!

ここからは世界の昆虫コーナー。まずは色も大きさも出身地もさまざまの蝶や蛾たち。

注目すべき蝶を、乙幡さんがそれぞれ解説してくれます。こちらはブラジルの蝶で、青い光沢が美しく見えますが蝶自体は青色ではなく、鱗粉の構造によって光が反射し、青く見えるそうです。CDなどと同じ原理ですね。

そしてこれが世界でも貴重な蝶、ブーゲンビルトリバネアゲハ。別の種類の雑種として生まれたのですが、そもそも昆虫の雑種は生まれにくく、さらに雑種自体も生殖機能がないことが多いため、この蝶が標本として保存されていること自体がレアなのです。

乙幡さんのお話では、なんとこの蝶の標本は世界で10点ほどしかないとのこと。そしてその価値は、驚くことに約250万円!! 今は人工でも作り出すことができますが、それでも100万円ほどするそうです。そんな珍しすぎる蝶が無料で見られることに感謝感激です。

ところで、蝶と蛾の違いって何だと思いますか? この9種類は蝶? それとも蛾? クイズがあったのでチャレンジ。

真ん中や左下のはどう見ても蝶に見えるのに、蛾の一種でした。区別する方法はいろいろありますが、例外が多いため結局区別は曖昧なのだそう。勝手なイメージですが、蝶=きれい、蛾=汚いという印象が一般的だと思うので、蛾にとってはたまったものじゃないですよね。

昆虫コレクションはこれだけにとどまらず、カブトムシやクワガタ、コガネムシといった甲虫コーナーも展示されています。これも世界各地の貴重な種類ばかり。

コガネムシはとにかく色とりどりで、まばゆく輝いていたり面白い模様があったり。ときどき「今年のファッショントレンドはこれ!」というニュースを見たとき、これうちのコガネムシと同じファッションじゃない? と思うこともあるのだとか…。

ここだけで8,000点にも及ぶ昆虫の標本があるそうです。なぜこんなに貴重な標本が、(失礼ながら)こんな田舎に展示されているのかというと、自然館の前身であるひがし大雪博物館が十勝地方初の自然博物館であったため、何か目玉をということで標本を取り寄せたとのこと。

こんな場所があまり知られていないのはもったいない…! と思ってしまいましたが、昆虫マニアはもちろん、最近はゲーム「あつまれどうぶつの森」に登場する昆虫を探しに来る家族連れも増えているそうです。「この虫採ったことある!」と叫んだりする子どもに(もちろんゲーム内での話)、ぎょっとすることもあるのだとか…(笑)。

私は田舎育ちだったので、里山や田んぼで昆虫採集をやったりして育ちましたが、今の都会っ子はなかなか昆虫に触れる機会がない、そもそも自然に対して興味が薄いといわれています。きっかけは何にせよ、自然や昆虫に興味を持ち、実際この目で確かめようとする子どもたちが増えているのは嬉しいことですね!

学芸員のミッションとは…?

そして今回は、バックヤードへも案内していただきました! 普段見ることができない博物館の裏側。どんな物が置いてあるのでしょうか??

まずは研究室へ。展示スペースにはない標本がたくさん。

昆虫採集のときに役立ちそうなこんな資料も。

そして博物館の一番奥、収蔵室へ! 剥製が所狭しと置かれ、映画「ナイトミュージアム」の世界そのもの。乙幡さんいわく、実際夜に作業しているとちょっと怖くなったりするとか…。

こちらはひがし大雪博物館時代のマスコットキャラクター、大雪博(ひろし)くん。今出しても人気のキャラクターになりそうですが、なぜか爪だけを剥ぎ取られる事件が相次いだため封印されているそう。顔もどこか寂しげです。

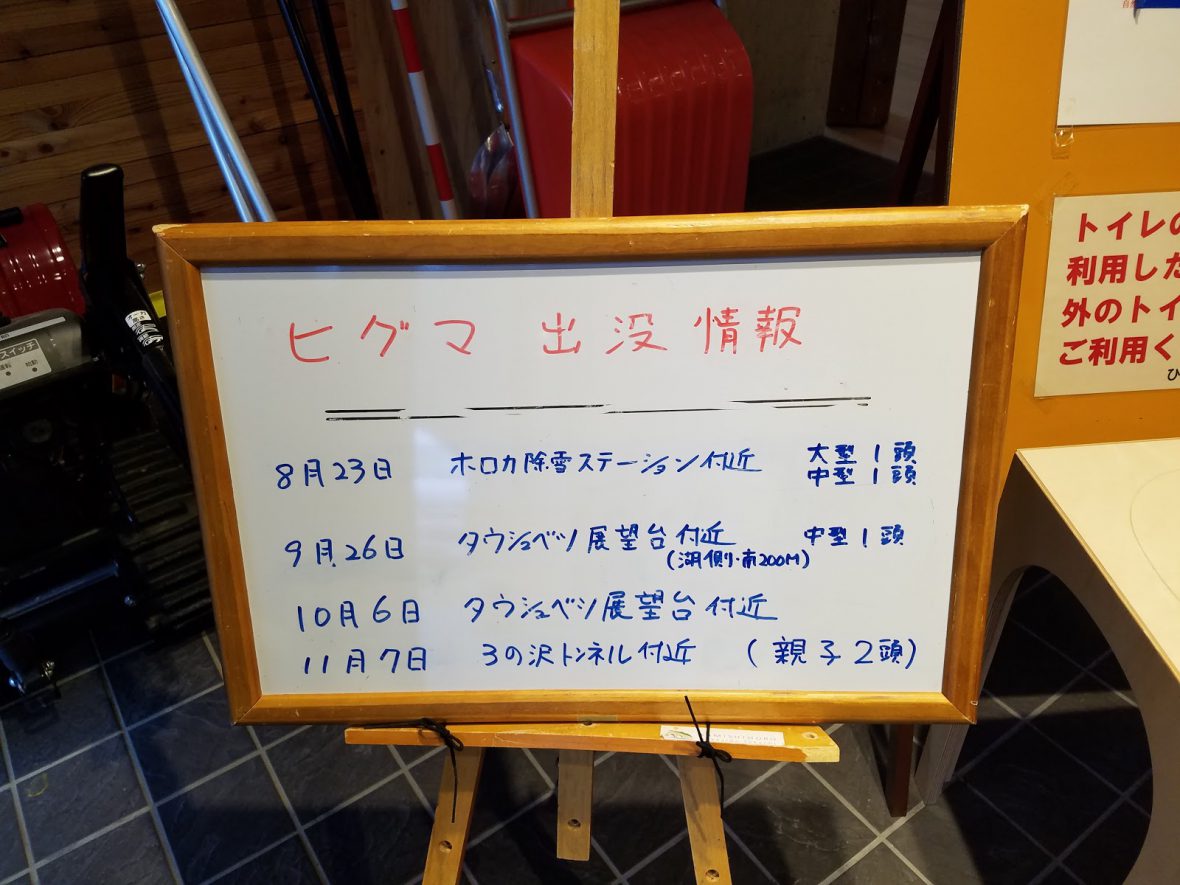

そして本棚には生物や地学関係の本だけではなく、町の歴史本や地元の民話も置いてありました。さまざまな分野にアンテナを張り、ありとあらゆる知識を吸収している学芸員さんは、まさに一人ひとりが知の巨人なのだと感じます。オッパイ山、どんな山なのか見てみたいなあ。

屋根裏にも剥製が並べられていました。普段何も知らずに見ている剥製ですが、実は本剥製と仮剥製の2種類があります。本剥製は博物館などでの展示用に作られた剥製で、仮剥製は研究用に作られたもの。整形や補強がされて外観が整えられた本剥製よりも、形がそのまま残っている仮剥製の方が実は資料としての価値が高いのだとか。ただ、鳥が足を縛られて横たわっていたりするので一瞬ぎょっとしますが…。

剥製にする費用は、例えばタヌキだと一体30万円ほど。鳥ぐらいであれば、自然館でも剥製を作ることができるそうです。ありとあらゆる動物の剥製がありますが、やはり地域に根付いた動物のものを優先して残したい、と乙幡さん。クロコダイルの剥製などもありますが、まずは町内でよく見られる動物から残していきたいそうです。

学芸員のお仕事というと博物館などでガイドしている姿が印象に残りますが、実際はこのようなバックヤードで、研究したり収蔵品の整理をしている時間が圧倒的に多いそうです。

無駄で役に立たない仕事に見えるけど、「今あることを将来のために残していくのが学芸員の使命なのだ」と乙幡さん。「今は無駄に見えることでも、後世には計り知れない利益をもたらすかもしれない」とのこと。例えば今のコロナ禍のことも誰かが記録に残しておかないと、数十年後、数百年後には忘れられてしまいますよね。

無駄を減らすことや効率化というワードが至るところで叫ばれているこのご時勢ですが、どんなお仕事も大切だと誰もが認め合える世の中になってほしいものです。

この自然館では一般向けにもバックヤードツアーを行っているとのこと。そして今は、小中高生向けの案内にも力を入れているそう。上士幌の子どもたちにもっと地元の自然を知ってもらい、将来上士幌を出て別の街に引っ越したときに、「上士幌の自然は〇〇だけどここは△△だなあ」と比較して欲しいとおっしゃっていました。

上士幌や東大雪地域の大自然の豊かさや多様性について、改めて驚かされた今回の見学。自然館を通じて、旅行者にも地元の子どもたちにこの素晴らしい大自然について知ってもらい、触れ合ってもらいたい! そう強く感じました。

乙幡さん、ご案内ありがとうございました!