ハレタかみしほろ 施設紹介

株式会社生涯活躍のまちかみしほろ(以下まちづくり会社)は、施設「ハレタかみしほろ」を拠点として、「町民が活き活きと生涯活躍できるコミュニティづくり」を目指して町民が特技や趣味を活かしてやりたいことにチャレンジしたり、町民同士で困りごとの解決が出来る環境づくりを行っています。

今回は「ハレタかみしほろ」の施設の詳細をご紹介します。

WRITER/PHOTOGRAPHER

土門 史幸

フリーカメラマン。2021年6月から上士幌町で地域おこし協力隊としてまちづくり会社で活動中。苫小牧市出身。写真や動画で地域の魅力を伝えたい。空・水中ドローンも扱えます。

健康ポイント事業の活動量計

ハレタの入り口を入って左手側には体組成計と血圧計が設置された測定スポットがあり、体組成計と血圧計をご利用いただくことでも健康ポイントが付与され、健康管理に役立てることもできます。

ノートパソコンで貯まったポイントや計測したデータをご覧いただけます

健康ポイント事業の詳細はコチラ

チャレンジショップ

活動量計の奥にはチャレンジショップがあります。

チャレンジショップでは、上士幌町民が制作したハンドメイド雑貨や服飾品・イラストなどをお預かりし、販売しています。

手作りの作品は手に取って見ることができる

古本も販売しています

出店者を募集しておりますので、上士幌町内在住でハンドメイドが得意な方は、チャレンジショップの棚に作品を置いてみませんか?

ぜひハレタまでお問合せください。

※お問合せ先は一番下に記載しています。

チャレンジショップの詳細はコチラ

ハレタキッチン

ハレタのキッチンには、調理器具や食器を備えており、飲食のチャレンジイベントでご使用いただけます。

ランチやカフェのイベントにチャレンジしてみたい方は、ぜひお問合せください。

※お問合せ先は一番下に記載しています。

3口のIHコンロなどが備え付けられています

また、2022年8月から100円ドリンクコーナーも設置しております。

どなたでもご利用いただけますので、お買い物やお散歩途中のご休憩など、お気軽にお立ち寄りください。

HOTとCOLDの飲み物を用意しています

ハレタキッチンの詳細はコチラ

スマートフォンお問合せ相談窓口「スマホロ」

2022年5月16日(月)からはスマートフォンお問合せ相談窓口「スマホロ」を開設しています

入口から向かって右奥のパーテーションの奥がスマホロスペースです。

スマホロでは、スマートフォンやタブレットの操作の不明点や新しいアプリを使ってみたいなどのお問合せに相談員がゆっくり時間をかけてご対応しております。

スマホロ相談員が丁寧にご対応いたします

スマホロの詳細はコチラ

キッズスペース

ハレタの入り口右手側にはキッズスペースを設けております。

お散歩の途中や雨降りの日など、いつでもご使用いただけます。

畳敷きスペースやクッションもありますので、赤ちゃんも安心して寝転がることができます。

授乳用のテントやオムツ交換コーナーも設置されておりますので、ぜひお気軽にお立ち寄りください。

キッズスペースは靴を脱いでお入りください

おもちゃや絵本も置いてあります

シェアハウス

ハレタかみしほろの2階はシェアハウスとなっており、まちづくり会社が実施しているMYMICHIプロジェクトの参加者たちが使用しています。

シェアハウスのキッチン

シェアハウスの寝室

MMYMICHIプロジェクトとは、若者たちが上士幌町の大自然の中で、仲間とともに「遊ぶ・学ぶ・働く」体験を通して「自分らしく生きる」ことに出会う1カ月間のプログラムです。

MYMMICHIの詳細はコチラ

>>インタビュー「MY MICHIプロジェクト」が目指すもの

シェアハウスの詳細はコチラ

公式LINE始めました

株式会社 生涯活躍のまちかみしほろでは、イベントなどの情報をLINEで発信しているのでぜひご登録をお願いします。

ご登録はこちら👉👉👉https://lin.ee/NFlKbt0

お問合せ先

生涯活躍のまちかみしほろ

TEL:01564-7-7630

※公式LINEでもお問合せを受け付けています。

ご気軽にご相談ください。

第1回「フォトウォーク」を開催

まちづくり会社では、上士幌町健康ポイント事業を運営しています。

「健康ポイント事業」は、日々の歩数を記録したり、健康診断やがん検診を受診したり、町内で開催される対象イベントに参加することで「健康ポイント」が付与され、そのポイントを上士幌町内で使える商品券と交換できるという取り組みです。

今回は健康ポイント事業の一環として、2022年6月26日に写真撮影とウォーキングを合体したイベント、「フォトウォーク」を開催いたしましたのでその様子をお伝えします。

健康ポイント事業の詳細については、こちらもご覧ください。

>>健康づくりのきっかけに―「健康ポイント事業」

WRITER/PHOTOGRAPHER

土門 史幸

フリーカメラマン。2021年6月から上士幌町で地域おこし協力隊としてまちづくり会社で活動中。苫小牧市出身。写真や動画で地域の魅力を伝えたい。空・水中ドローンも扱えます。

フォトウォークの様子

今回のフォトウォークは午前と午後の2回開催し、20代〜80代の幅広い年齢の方、合わせて19名に参加していただきました。

通常時の心拍数を測る午前の部参加者のみなさん

ウォーキング開始前に、プロカメラマンから写真の構図について、また整骨院&トレーニングジム「カラダノ.」スタッフさんからウォーキングの際にどこを意識するかについての座学レクチャーを受けました。

写真撮影のレクチャーを受ける午前の部参加者のみなさん

ウォーキングのレクチャーを受ける午後の部参加者のみなさん

レクチャー後に、準備体操をしてウォーキングをスタートします。

出発前に入念に準備体操をします

コースはハレタをスタートして上士幌神社まで歩き、写真撮影をした後にまたハレタまで歩いて戻ってくるというコースで、往復約5000歩の距離です。

先生にアドバイスをしてもらいながら神社を目指します

神社に到着したら30分ほど写真撮影の時間を設け、プロカメラマンのアドバイスを受けながら各々撮影を楽しんでいただきました。

アドバイスをもらいながら撮影する参加者のみなさん

撮影タイムが終了したら再びハレタまで歩いて帰り、ウォーキング終了となります。

ハレタに戻ってから、それぞれ神社で撮影した写真の中からお気に入りの1枚を選び、紹介していただきました。

お気に入りのポイントを説明しながら撮影した写真を発表

フォトウォークの参加者のみなさんは

「プロからレクチャーを受ける」という機会に参加者のみなさんからは、普段あまり意識しなかったことに気づくことができ「わかりやすかった」「参加してよかった」など多くの声をいただき、楽しくご参加いただけたようです。

参加者のみなさんが撮影した写真は、現在ハレタで展示しているのでぜひご覧ください。

参加者のみなさんの写真を展示 〜22.08.05

今後も健康ポイント事業では、さまざまなイベントを実施する予定です。

ハレタ公式LINEやHP・各種SNSで告知いたしますのでお見逃しのないようよろしくお願いいたします。 まだ公式LINEに登録していらっしゃらない方は下記QRコードよりぜひご登録をお願いいたします。

大好きなお花に関わる仕事、だから楽しい

普段何気なく歩いている町内の国道。その国道に花壇があることをご存じですか?

まちづくり会社では、自分の好きなことや得意なことを活かして、町民の困りごとを町民同士で解決するというコンセプトのもと、人材センターまちジョブハレタ(以下、まちジョブハレタ)の運営を行っています。

その、まちジョブハレタをとおして、国道の花壇整備を行ってくださっている町民の方々がいらっしゃいます。

今回は、まちジョブハレタをとおした花壇整備事業と、実際に活動して下さっているまちジョブハレタ会員の皆さんの感想をご紹介いたします。

WRITER

渥美 緑(あつみ みどり)

2022年1月より静岡県から上士幌町へ移住。地域おこし協力隊としてまちづくり会社で活動中。上士幌町で出会う人、ものは基本すべて“初めまして”です。その”初めまして”の瞬間を言葉にして発信できたらいいなと思います。

PHOTOGRAPHER

土門 史幸

フリーカメラマン。2021年6月から上士幌町で地域おこし協力隊としてまちづくり会社で活動中。苫小牧市出身。写真や動画で地域の魅力を伝たい。空・水中ドローンも扱えます。

今回の花壇整備事業で主に活動してくださっているのは、まちジョブハレタ会員の女性4名と男性1名の5名の方々です。

花壇整備事業は5月より始まり、まずは町内を南北に走る国道沿いの花壇の一部に花を植えられるよう環境を整える作業からスタートしました。

農協スタンドから、北に2キロほどの範囲の花壇の雑草を抜いて、肥料をまぜて、耕運機をかけて、また雑草を抜いて、今度は散水作業を行って…という大変な作業を5人で分担して行ってくださいました。

花壇整備の道具の説明を受ける会員の皆さん

まずは草取りから

草抜きが終わった後の花壇は、雑草がひとつもなく見違えるほど綺麗です。

草抜き後、町民の方からも「花壇がすごく綺麗になって嬉しい、ありがとう」と、お声がけいただきました。

草抜き後の土越こし

植栽準備。お花の配送作業中

花壇整備事業について、活動してくださっている会員の方に感想をうかがったところ「もちろん大変には大変だったよ。でもお花が好きだし、好きなことを仕事にできて楽しいよ」「花壇がとっても綺麗になってありがたいという声が嬉しいね、楽しんで作業させてもらっているよ」とお話してくださいました。

植栽作業

今作業をして下さっている会員の方には花の時期が終わる秋頃まで、今後も定期的な草抜きと、花を綺麗な状態に保つための管理を行っていただく予定です。

散水作業

町内の誰かが町のために楽しんで活動してくれているから、国道沿いに花が咲いている。

そんな風に思うと植えられた花がより綺麗に輝いて見える気がしませんか?

散歩をしている皆さんも、休憩がてらそんなお気持ちで花壇を眺めてくださると嬉しいです。

植えられた花壇の花

そして今回の花壇整備事業のように、好きなことや得意なことを活かしたい方、ちょっとした困りごとがあるけど、誰に頼んだらいいかわからないという方、まちジョブハレタまでご相談ください。

町民の困りごとを町民同士で解決する共助のまちを目指して、事務局である私たちも会員の皆さんと一緒に活動していきたいと思います。

(事務局:生涯活躍のまちかみしほろ)

連絡先 01564-7-7630

携帯 080-3413-6997

リンク https://www.machijob.net/

担当 木原、岩部、渥美

※スマートフォン用のまちジョブハレタのアプリもあります。アプリストアで”まちジョブハレタ”と検索下さい。

スマートフォンお問合せ相談窓口「スマホロ」始めました!

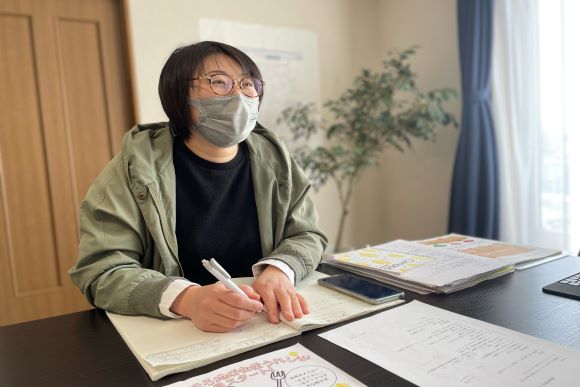

まちづくり会社では、2022年5月16日(月)よりスマートフォンお問合せ相談窓口「スマホロ」を開設しました!

スマホロでは、スマートフォンやタブレットの操作で分からないことや新しいアプリを使ってみたいなどのお悩みやお問合せに相談員が親切・丁寧にご対応しております。

今回は、ご対応の流れを相談員が紹介いたします!

R4年度 スマホロ相談員

宮部 純香(みやべ あやか)

2022年5月からスマホロ担当になりました! 大学進学のため一度町を離れましたが、美味しい食材と人の温かさが恋しくなり上士幌町に 戻って来ました。 スマホロ相談窓口が、スマートフォンやタブレットのお悩みはもちろん、楽しくお話をする場にもなっ たら良いなと思っています。優しく笑顔で対応いたします。お一人で悩まず、ぜひスマホロへ!

R4年度 スマホロ相談員

巴 美奈子(ともえ みなこ)

2022年4月~スマホロスタッフとして働いています。産まれも育ちも上士幌町です。散歩が趣味なのですが、上士幌町はいつの季節もどこの場所も景色が綺麗なので大好きです。スマホロ相談窓口はどんな小さな事でも相談を受け付けております。スマホロ相談窓口を皆さまが気軽 にご相談に来ていただける場所になるようにしていきたいです。

PHOTOGRAPHER

土門 史幸(どもん ふみゆき)

フリーカメラマン。2021年6月から上士幌町で地域おこし協力隊としてまちづくり会社で活動中。苫小牧市出身。写真や動画で地域の魅力を伝えたい。空・水中ドローンも扱えます。

場所の紹介

スマホロはハレタかみしほろ(旧ありさわ呉服店)の中にあります。入口から入って右奥のパーテーションで仕切られている区画が、スマホロスペースです。

ハレタの入り口から見たところ

段差がありますので、お越しの際はお気を付けください。

ブース手前に段差がある(靴のままお上がりください)

2席の相談窓口があり、席の間はパーテーションで仕切られているので隣を気にせずご相談いただけます。

ブースの正面

スマホロの内容

相談は平日の9:00〜12:00、13:00〜17:00で受け付けています。

(8月1日からは13:00~16:00までとなります。)

スマートフォンやタブレット操作のお悩みをお伺いし、お客様と一緒に手順を確認しながら、必要な操作をご説明しています。一度に2名様まで対応できますので、お友達同士やご家族の方と一緒にご相談いただくことも可能です。

相談ブース

相談のお時間は1回30分程度となっています。これまでに受けた相談内容は、スマートフォンの基本操作(電話・カメラ・音量調節など)、LINEなどのアプリ操作、スマホ決済方法などさまざまです。

操作の説明だけでなく、実際に相談員と一緒にメッセージアプリでやりとりをしたり、メールを送ってみたり、操作の練習もできます。悩んでいるほどではないけれど、もう少しスマートフォンの操作に慣れたいという方も、ぜひお越しください。

相談を受けている様子

窓口のご利用回数に制限はなく、何度お越しいただいても料金はかかりません。また、1人で相談に行くのは不安だなという方は、前述のとおり、お友達やご家族と一緒にお越しください。

電源がつかない、ページが戻らなくなってしまった、LINEを使ってみたいなど、どんなお悩みでも私たちスマホロ相談員が親切・丁寧に対応いたします。皆様のご利用をお待ちしております。

スマホロ利用方法

【場所】

ハレタかみしほろ

〒080-1408 北海道河東郡上士幌町字上士幌東3線235番地6

【営業時間】

平日9:00〜12:00、13:00〜17:00の間受付しています。

期間は2023年3月31日までです。

現在お持ちのスマートフォン・タブレットをご持参ください。

【相談費用】

無料

【連絡先】

TEL:080-3507-9278

MAIL:smahoro.hareta@gmail.com

相談窓口は予約不要ですが、混雑している場合にはお待ちいただく場合もございます。(事前予約も可能です)

相談の内容によっては近隣の携帯ショップをご案内させていただくこともございます。ご了承ください。

プロから学ぶ!ライター入門講座 -まとめ記事-

2022年2月11日・12日の2日間で開催された「プロから学ぶ!ライター入門講座」で受講生が初めて熱気球に搭乗し、上士幌町のバルーンクラブを取材した記事をまとめました。

受講した4人それぞれの視点を、ぜひ読みくらべてみてください。

>>【ライター講座受講生記事】上士幌の熱気球を支えてきたレジェンド菅原さん

>>【ライター講座受講生記事】“風と一緒に動く”を体験しました

地域の新しいコミュニティ『かみしほろ地域食堂うれしか』開催!

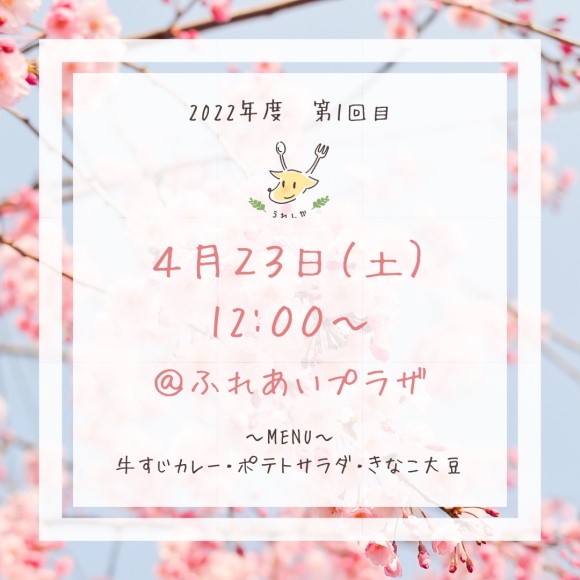

『かみしほろ地域食堂うれしか』が2022年4月23日(土)12時より、ふれあいプラザにて開催されました。

開催当日は小さなお子さまから高齢者の方まで、幅広い年齢層に大好評だった第1回『かみしほろ地域食堂うれしか』(以下、うれしか)の様子を取材してきました。

地域食堂とは一般的に一人で食事をとる子どもや食事の提供を必要としている方へ、食事はもちろん、その場をフリースペースとして提供しているボランティア活動です。

『うれしか』は町の皆さんにとって『地域みんなの居場所』となることを目指していて、「地域で採れる食材を使いあたたかい食事を提供していきたい」と運営メンバーのみなさんが集まりました。

「親戚の人や近所の人といった身近な大人と食事をする機会が少なくなってきて、人と食事をする時のマナーや日本の文化とかを知る機会も減ってきていると感じる」「もしかしたらこの町にも、今、何か生きづらさを感じている人がいるかもしれない」

『うれしか』はそういう人にとって、何も考えずにふらっと行ける居場所を作る活動をしています!

WRITER

岩部 栄美

2021年10月~上士幌地町地域おこし協力隊としてまちづくり会社で活動中。北海道清水町出身。これまでのいろいろな経験を活かし、まちの魅力を伝えるライターに挑戦。

PHOTOGRAPHER

土門 史幸

フリーカメラマン。2021年6月から上士幌町で地域おこし協力隊としてまちづくり会社で活動中。苫小牧市出身。写真や動画で地域の魅力を伝えたい。空・水中ドローンも扱えます。

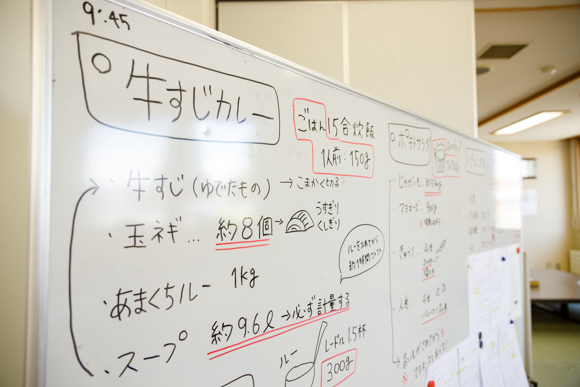

お弁当づくり

開催当日、お弁当作りはふれあいプラザの栄養指導室で行われており、近づくとおいしそうないい香りが広がっていました。栄養指導室に入ると、和気あいあいと提供食材を調理している運営メンバーの皆さんがいらっしゃいました。

ホワイトボードには今回のお弁当のレシピが書かれていて、確認しながら調理をすすめています。今回のメニューは「牛すじカレー(素揚げ野菜)・ポテトサラダ・きなこ大豆」です。「塩加減どうかな」「何時頃できるかな?」などと会話しながら忙しそうに行ったり来たり。お弁当が出来上がった時には私も一緒に達成感を覚えました!

完成した牛すじカレーのお弁当

いよいよオープンです!

『第1回うれしか』開催当日のメンバーの皆さん

多世代の方に来てもらえるのかな?と不安や心配があったようですが、お弁当の配布前から並んでくれた方もたくさんいて「待ってたよ」「頑張ってね」とあたたかい言葉をかけていもらい、運営メンバーもホッとしたようです。

お弁当配布当日の様子

限定30食のお弁当はあっという間に配布終了となりました!運営メンバー皆さん、お疲れ様でした!「おいしかったよ」と言ってくれた方がたくさんいたので、感謝の気持ちと次も頑張ろうとやる気が出たと話してくれた運営メンバーの皆さん。私もたくさんの想いが詰まったお弁当、試食させていただきました。素材の味を重視したやさしいお味のお弁当で、食べると笑顔になり元気をもらえました。とてもおいしかったです。ありがとうございました。

第1回『うれしか』終了後

運営メンバーの皆さんより

早くから並んで待っていてくれた方や、ありがとうと言ってくれた方、美味しかったよと言ってくれた方に感謝しています。これからも皆さんに楽しみにしていただける場所にしていきたいと思っています。

また、食材を提供していただいたまちなか農園の皆さんも「作ったじゃがいもをたくさんの方に食べてもらえてよかった」と喜んでいたそうです。

次回以降もまだしばらくはお弁当での提供になるかと思われますが、来てくれた方々がワイワイと楽しく食事ができる状況になるのがとても楽しみですね。第3土曜日は『うれしか』の日!次回(第2回)は2022年5月21日(土)に開催予定です。

\ 地域みんなの居場所 /

食材提供

・アスパラ・・・高橋農場

・大豆・・・関口農場

・お米・・・篠原農場(東川町)

・じゃがいも・・・まちなか農園(上士幌町社会福祉協議会)

・油・サツマイモ・調味料など・・・町内の方

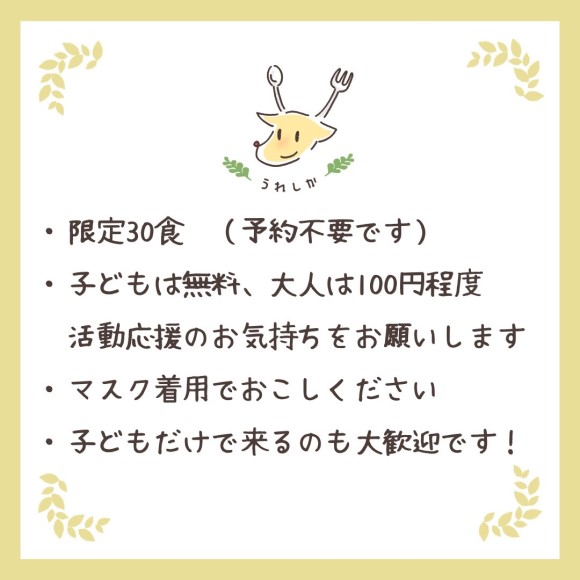

「うれしか」開催詳細

・開催日時・・・毎月第三土曜日 12時~(予約不可)

・料金・・・高校生(18歳)以下無料、大人は活動応援として100円程度のお気持ちをいただけると幸いです

※コロナ禍の状況を鑑みて、当分はお弁当配布の予定

(30食限定・予約不可・なくなり次第終了)

※告知はインスタグラムのほかチラシ・ポスターにて掲示予定

食材提供やご寄付など皆さんからの応援でうれしかの活動が続けられます。うれしかの活動へのご協力、心から感謝申し上げます。

【ライター講座受講生記事】“風と一緒に動く”を体験しました【熱気球体験談】

静岡から上士幌に移住し、上士幌町民一年生の私。上士幌で起こる何もかもが新しい体験ですが、その中でも人生で初めて、上士幌町のシンボルでもある熱気球にフリーフライトで搭乗させていただき、『風と一緒に動く』体験をしてきました。 体験にあたっては、「㈱生涯活躍のまち かみしほろ」で開催したライター講座の取材体験として、B.T.ZEN(バルーンチームゼン)のパイロット山下さんに、熱気球の操縦をしてもらいながら、熱気球の競技についても教えていただきました。

WRITER

渥美 緑(あつみ みどり)

2022年1月より静岡県から上士幌町へ移住。地域おこし協力隊としてまちづくり会社で活動中。上士幌町で出会う人、ものは基本すべて“初めまして”です。その”初めまして”の瞬間を言葉にして発信できたらいいなと思います。

熱気球に乗ることは風と一緒に動くこと

空を飛ぶというよりも、いつの間にか静かに空にいる。

それが、熱気球に乗った最初の感覚です。

上昇の際、もっと空気の抵抗を感じたり、浮遊感のようなものを感じたりするのでは(そして多少気持ち悪くなったり)と少し身構えていましたが、そんなことは全くありませんでした。

バスケットに乗りこんだその時の感覚のまま、ゆっくりと穏やかに高い位置に移動して、いつの間にか見える景色が変わる。その景色を見て、〈自分が空にいる〉ことにじわじわと気が付くといった感じで、本当に静かに空まで到達しました。

上空では、山下さんから「地上よりも暖かいでしょう? 僕らは今風と一緒に動いているから、僕らに風があたっていないから、暖かく感じるんだよ」と教えていただきました。

熱気球に乗ることは、風と一緒に動くこと。

私が上士幌に移住してきた理由の1つに自然景観の美しさがありましたが、上士幌の人は自然景観の美しさをただ美しいと感じるだけでなく、景観を形成している自然そのものに寄り添って、自分の人生の楽しさを広げているんだなぁと感じました。

上空で見えたもの

搭乗させていただいた2月12日の朝7時頃は雲が多く、準備をしている間に雪が降りはじめました。(記録によると気温は-12℃前後)

そしてこの天候の中だからこそ見えた景色がありました。

「雪が下から降っているように見えない? 逆さ雪っていうんだよ」

降る雪よりも早いスピードで熱気球が降下することでそのように見えるそうですが、確かに熱気球のまわりの雪が、下からふわーっと昇ってきているように感じました。

さらにダイヤモンドダストが太陽の光を受けてキラキラと輝いているのも見えます。

熱気球は上昇を続けて雲を抜けると、今度は360度全方位雲海でした。

山下さんは「飛行機でも雲海を見ることはできるけど、結構なスピードで飛んでいるし、窓も小さいからね。でも熱気球は360度で見えるから…。やっぱりこういう景色が熱気球の醍醐味かなぁ」とおっしゃっていました。

360度の雲海

よく目をこらすと、雲海に熱気球の影が映り、その周りに虹がかかるブロッケン現象も、うっすらと確認することができました。

(ブロッケン現象:太陽などの光が背後から差し込み、影の側にある雲粒や霧粒によって光が錯乱され、見る人の影の周りに、虹と似た光の輪となって現れる大気光学現象)

私としてはこんな景色を見ることができて、今日1日で1年分の運を使い果たしてしまったのではないかと思うほどでしたが、「熱気球に乗る人はだいたい見られるよ」と笑いながら教えてくれました。

山下さんは「せっかくだから町の皆にも熱気球が飛んでいるところを見てもらおう」と雲の下に降下して市街地に近づいてくれました。

移住する前に、何度も何度も上士幌町の地図を確認していた私。

その地図が、今まさに自分の眼下に、美しい冬の景色として広がっている。改めて〈上士幌町に移住したんだ〉という思いをかみしめました。

熱気球から見える上士幌町

冬の熱気球だからこそ見える上士幌の上空と地上の美しさ。

…1年分の運を使い果たしても見たい景色かもしれません。

競技としての熱気球の奥深さ

「自分は競技に興味があってパイロットになったんだよね」と山下さん。

実は体験の前に、熱気球の競技があることは調べていたのですが、「熱気球で何をどう競うのか??」、はてなでいっぱいでした。

山下さんによれば、熱気球競技はスピードではなく、正確性を競うもの。競技の本部が設定したターゲットの1番近くに砂袋を落とせた人が勝ちとのこと。

興味が湧いたので、後日、さらに調べてみました。

前述のとおり、熱気球は風と一緒に動いています。そしてその風は、高度によって吹く方向や強さが異なり、気象条件によって飛行中も刻々と変化するそう。パイロットが操作できるのは熱気球の上下の動きだけで、水平方向の移動は風まかせ。パイロットは変化する風の状況を把握して、さまざまな風を使い分けて目的地に向かっており、そのコントロールの正確性を競技で競うということです。

山下さんのチームの熱気球もそうですが、レース用の熱気球は他の熱気球よりも小さく、細長い形をしていて、素早く上下しやくなっているそうです。

B.T.ZENの熱気球

「例えば、今からそのターゲットを目指すとなったら、どうやって行くかってことなんだけど、風の方向を読んで、熱気球を上下させて近づく。それって難しいよね。それをトップクラスの選手はセンチ単位で競っているんだよ」と教えてくれました。驚愕です。

「だから競技中は、景色は一切見ないでパソコンで自分の現在位置を出して、どっちに進んでいるかを確認。上と下で風は違うから、地上班とどちらに風が吹いているかというのをやり取りして、ターゲット付近の風の情報を得たら、どの角度でどう近寄れるかを計算して、動く。チーム戦です」。

なるほど…。1年分の運を使い果たしている場合ではないということですね。

砂袋を落とすターゲットは気象条件によって、いくつか設定され、各ターゲットで1番近くに砂袋を落とせた人が1番多いポイントをもらえ、各ターゲットのポイントを加算して、合計したポイントで順位を出すとのことです。

「高いところから投げるより地面すれすれに飛んで、ちょこっと置いてきた方が正確性は高いから、競技だとできるだけ低いところに行けた方がいいよね」。とはいえ、低いところを飛ぶのも技術がなければできないことです。

最後、着陸降下の際にも、「この高さまでくると、地上にあるフラッグの吹いている方向を見れば、風の向きが分かるでしょう? それで、フラッグの高さまでいけば、同じ方向に動くって分かるから降りる地点も調整できるんだよね」と教えていただきました。

今回お話をうかがった競技以外にも競技の種類は何種類もあるそうです。

競技をされるパイロットの皆さんは、日々風を読み、風と一緒に動く技術を磨いているのですね。

最初は競技のイメージが全くつきませんでしたが、次の機会には競技の様子をぜひ自分の目で見てみたくなりました。

上士幌町は熱気球の町

移住前、本当にここでいいのか自分達の選択が正しいのか、不安な気持ちで何度も見ていた上士幌町の地図。熱気球から見たら、それは私の不安な気持ちを静めるための情報ではなくて、私を感動させてくれる美しい冬の景色でした。

そしてこの感動や気持ちの全部を含めてこの町は熱気球の町なんだなぁと、私の中でこの町が再定義されたような気がしました。

熱気球に乗ってみたらいつの間にか空にいるように、決断したらあとは起きることに身をまかせて、湧いてくる自分の気持ちに寄り添ってみる。

そしたら、この町のことが『情報』という私の外側の必死に集めるものではなく、感動や気持ちを含めた『経験』という私の一部で私の内側にあるものになる。

“上士幌町は熱気球の町”

フリーフライトをとおして、このことも私の中で情報から経験になりました。

もちろん、必死に情報を集めた自分がいたからこそ、今この町にいて、この景色にたどり着くことができました。だからそんな自分にもお疲れ様を言いたいのだけれど、今はもうすでにこの町にいるのだから、自分の外側の情報ではなく内側に目を向けて、自分の感情や思考の変化を楽しめばいい。

そしてそういう経験が積み重なれば、移住者という私の輪郭が少しずつ滲んで町になじんでいくのかもしれない。

ちょっと大げさだけれど、真っ白な冬の上士幌町を俯瞰して、そんなことを考えた初めてのフリーフライトでした。

これからもこの美しい町に、筆で絵の具が溶けて滲んでいくように、どんどん私を滲ませていきたいなぁと思っています。

『かみしほろ地域食堂うれしか』の想い

『かみしほろ地域食堂うれしか』が2022年4月23日(土)12時より、ふれあいプラザにてオープンします!

うれしか立ち上げに動き出したのは、以前ハレタでベトナム食堂を開催してくださった鈴木香さんです。地域の新しいコミュニティをつくるため、日々意欲的に活動されている鈴木さんに『かみしほろ地域食堂うれしか』(以下、うれしか)オープンにあたっての想いをお聞きしました。

INTERVIEWER

岩部 栄美

2021年10月より上士幌地町地域おこし協力隊としてまちづくり会社㈱生涯活躍のまち かみしほろで活動中。北海道清水町出身。これまでのいろいろな経験を活かし、まちの魅力を伝えるライターに挑戦。

INTERVIEWER /WRITER

渥美 緑

2022年1月より静岡県から上士幌町へ移住し、地域おこし協力隊としてまちづくり会社 ㈱生涯活躍のまち かみしほろ で活動中。静岡県裾野市出身。上士幌町で出会う人、ものは基本すべて“初めまして”です。その”初めまして”の瞬間を言葉にして発信できたらいいなと思います。

地域食堂とは?『うれしか』はどんな場所?

鈴木さんにとって地域食堂とはどんな場所ですか。その中でもうれしかはどんな場所を目指していらっしゃるのかお聞かせください。

地域食堂とは一般的に一人で食事をとる子どもや食事の提供を必要としている方へ、食事はもちろん、その場をフリースペースとして提供しているボランティア活動です。

『うれしか』は町の皆さんにとって、第二の実家とまではいかないけれど、何も考えずにふらっとお茶を飲みに行けるような『地域みんなの居場所』となることを目指しています。

素敵な考えをたくさんお話ししてくれた鈴木香さん

現代の子供たちは、私が子供の時と比べると、親戚の人や近所の人といった身近な大人と食事をする機会が少なくなってきて、家庭内で人と食事をする時のマナーや日本の文化とかを知る機会も減ってきていると感じています。家庭内でそういう機会が持てなくなってきているのであれば、地域でそういう役割を果たせればいいんじゃないかと思いました。

それから、もしかしたらこの町にも、今、何か生きづらさを感じている人がいるかもしれない。そういう人にとって、何も考えずにふらっと行けるところがひとつでも多くあれば、「ここがダメでもこっちに行けばいいんだ」ってなるんじゃないかなと思って。もちろん、そういう場所があっても悩んでいる問題そのものが解決するかは分からない。でも、とにかく皆が居心地よく過ごせる場所、そういう場所のひとつにしていきたいと思っています。

地域食堂を立ち上げようと思ったきっかけ

鈴木さんご自身、そういうコミュニティの場をつくりたいと考えるようになったきっかけがあったのでしょうか。

私は結婚を機に15年前に上士幌に来たんですけど 、元々は帯広でケアマネージャーをやっていて介護の世界に長くいたんです。その時に訪問した方の中に、独居の方もいて、そういう方は人とコミュニケーションをとる機会もなくて、日頃一体どうやって過ごしているんだろうってすごく思っていました。 なので最初は高齢者の方に目を向けていたんです。その後、自分が子育てをするようになって高齢者だけでなく、子供にも目を向けるようになりました。

そういった中で上士幌町にみんなの居場所になる場所があったらいいなぁと漠然と思うようになりました。

鈴木さん自身、3人のお子さんがいる

地域みんなの居場所

運営メンバーの中にはフリースクールで働いていた経験のある人もいるので、将来的には遊びに来てくれた子供たちに学習支援をしたり、自分でも何かやってみたいと思ってくれたら、提供する料理の調理とか盛り付けとかを手伝ってもらったりということもできるかなと思っています。

『うれしか』は地域の『食堂』なんですが、食事提供の場というよりも食を通じて、町の人が町の人と触れ合う場にしていきたい。『地域みんなの居場所』として活動をしていきたいです。

食を通じて心地よい居場所をつくる。さらに、来てくれたお客さんとのコミュニケーションや運営メンバーの方一人一人の特技を活かすことで、場所としての可能性もひろがっていく感じがしますね。

運営メンバーの方は他にどんな方がいらっしゃるんでしょうか。

主に活動に参加してくれている運営メンバーは20代から70代までの13人です。私個人が一緒に働きやすいなと思う人と私だけで作り上げたものが、必ずしも来てくれるお客さんにとっても心地よいとは限らないと思っていて、立場も仕事もあえてバラバラの運営メンバーにしています。

運営メンバーの中にも様々な人がいて、料理の得意不得意もあったり、子育て経験の有無とかも違うし、だからこそ、それぞれの視点からうれしかについて考えられること、お互いの得意を持ち寄って進めていけることが、『うれしか』の強みになっていると思います。

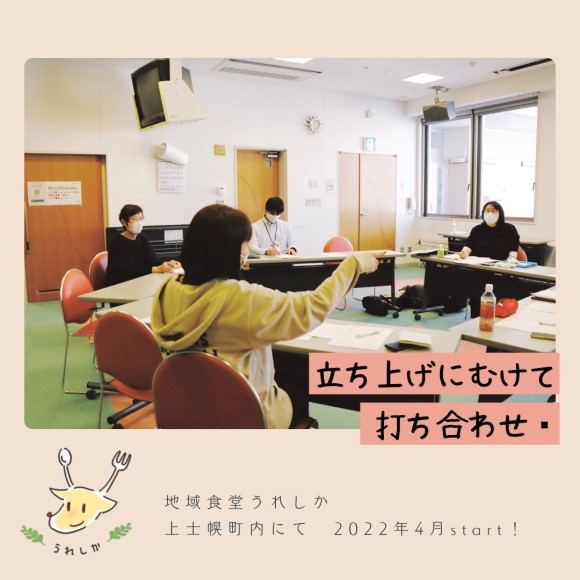

運営メンバーの打合せの様子

(画像提供:うれしかインスタグラム)

運営メンバーの皆さんの年代の広さをお聞きしただけで、様々な立場の人がいらっしゃるのが想像できますね。

私は今40代で、中学生2人と2歳の子供がいますが、私の周りだけで人を集めてしまうと、私と同じような人以外、来にくくなっちゃうのかなと思っていて。

なので、運営メンバーを集める時も私が積極的に声をかけたわけじゃないんです。

『うれしか』ができるまで…

そうすると、鈴木さんはいつ頃から地域食堂をオープンすることを考えていて、運営メンバーはどうやって集まっていったのでしょうか。

社会福祉協議会で生活支援コーディネーターをしている小泉さんと一緒に、2年前から『まちなか農園』という地域の方と共同で畑作物を作る活動をしています。そこで知り合った方に、こんなことをやってみたいんですよねって軽く言ったんですよ。 そしたら、「大したことは出来ないけれどご飯作るぐらいなら手伝うわ」って言ってくれて。それから趣旨に賛同してくれた人がさらにお友達を連れてきてくれたりして、徐々に人が集まってきてくれて、うれしかが形になっていったという感じです。

2年前から、鈴木さんの中で『うれしか』の構想はあったということなんですね。

そういう場所があったらいいな、という想いは大体3年前から思っていました。当時は私一人でできるわけないし、そういう活動を誰かがやってくれたらいいなぁ、そしたら私はメンバーとして入りたいなぁというスタンスでいました。その後にまちなか農園の活動をしていく中で、小泉さんも同じような考えを持っているということが分かって、一人ではできないけれど他にも人がいればできるかもしれないと考え始めました。

それとまちなか農園で収穫の時に、ちょうど新型コロナウィルスの影響で収穫祭ができなくなってしまって…。自分たちで収穫して食べるのではなく、認定こども園等の町内の施設に作物を使っていただくことになりました。そうすると、ただお渡しするだけの形になって、せっかく作った作物なのに、ちょっと寂しいなと思って。

その時に「そうだ地域食堂やりたかったんだ!」って思い出して。食堂を運営したら、そういう時の受け皿にもなり得るし、農園で作った作物を地域の人に直接食べてもらえたり、農園に参加している方も自分で作った作物を自分で食べることができてっていう、なんとなく地域内での循環ができるんじゃないかと思って徐々に活動を始めました。

地域の皆さんにむけて…

家庭で果たせなくなった役割を地域で果たしていく、地域みんなの居場所をつくっていく…どれも素敵な考えですね。その考えをどんどん行動にうつしていかれるのが鈴木さんのすごいところだと思いました。

最後に地域の皆さんに向けてメッセージをお願いします。

地域のみなさん、はじめまして!『かみしほろ地域食堂うれしか』です。私たちは「地域みんなの居場所」を目指して活動を開始しました。コロナ禍の状況がもう少し落ち着いたら、みんなでご飯を調理したり食べたりすることを通して、色々な世代の人と関わることができる場所、お子さんが一人でも来ることができる安全な居場所を作っていきたいと思っています。

食事の提供だけではなく、安心する空間や笑顔あふれる時間をみなさんと作り上げていきたいと思っています。「第三土曜日はうれしかの日」と覚えてもらえたら嬉しいです。

みなさんが来てくれることを運営メンバー全員楽しみにしています!

第1回目の詳細

(画像提供:うれしかインスタグラム)

第三土曜日は第二の実家にふらっと行ける日、まだ知らない町の人と出会えるかもしれない日、町の人が作った野菜を食べれるかもしれない日。うれしかの日は手帳に書いておきたい楽しみな日になりそうです。

初回は新型コロナウィルスの感染状況を考慮して、お弁当の配布となるそうです。お弁当は限定30食!鈴木さんと運営メンバーの想いが詰まったお弁当、ぜひ召し上がってみてはいかがでしょうか。

\うれしかインスタグラム/

かみしほろ地域食堂うれしか

・場所

https://www.instagram.com/ureska.kamishihoro/

ふれあいプラザ調理室 (お弁当配布は機能訓練室)

・開催日時

毎月第三土曜日 12時~(予約不可)※初回のみ4月23日の第四土曜日

・料金

高校生(18歳)以下無料

大人は活動応援として100円程度のお気持ちをいただけると幸いです

※コロナ禍の状況を鑑みて、当分はお弁当配布の予定

(初回は30食限定・予約不可・なくなり次第終了)

※告知はインスタグラムのほかチラシ・ポスターにて掲示予定

食材提供やご寄付など皆さんからの応援でうれしかの活動が続けられます。うれしかの活動へのご協力、心から感謝申し上げます。

【ライター講座受講生記事】突然舞い降りた熱気球搭乗体験【熱気球体験談】

小さな田舎町に熱気球が舞うようになり数十年。

町の多くの人には大空に舞う熱気球は心和ませる町の自然な風景として心に刻まれてきた。

思いがけない成り行きで長年見上げ続けてきた熱気球に乗り、雄大な自然の冬空を空中散歩した感動を少しでも伝えられたらと思います。

WRITER

宮﨑 ゆ子 (みやざき ゆこ)

【ライター入門講座受講生】田舎で三人の子育てを終え、夫の動物病院を手伝い夏は無農薬野菜を楽しむ好奇心旺盛な旅好き

冬空を舞う

初めての経験にチャレンジする前日の夜はなかなか寝付けない。

それでも朝はいつも以上に早く起床。自分のセーターの中でも暖かいカシミヤを重ね着し、カイロもお腹に貼り付けて寒さ対策は万全だ。

指定されたフライト会場に着くと旧知の人の顔の多さが妙に懐かしく、心地いい。

町の行事に参加しなくなり数年になる。コロナの影響もあり、ますます人との会話もなくなっている最近の私の日常生活。

「ライター入門講座」参加は大きな決断だった。

私の中で長年熱気球は〈地上から眺めるもの〉だった。

それが今日何かしら関わる立場に立つ。まして高齢者(気持ち的には若者?)不安以上にワクワク感でいっぱい。

現場に行くと一人だけ搭乗のチャンスとの話。

じゃんけんにアッサリ負けた私。

取り敢えず取材。

今更ながら熱気球の大きさに圧倒されながら雪原に広げ、立ち上げる手伝い。その感覚動作全てが私を楽しくさせていた。空に舞う直前の気球を前に顔見知りの人たちが「乗れ乗れ」と声をかけてくれた。

夢見心地で気が付いたら熱気球の籠の中にいた。

何十年も望んでいた「夢の体験」は突然降りてきた。

パイロットは知人の青木知子さん

雄大な東大雪・未知の自然の中に

私の中で何が起きているか整理もつかないうちに、スーと静かに地上から離陸していた。

熟練の技を感じさせる安定した動きに恐怖感はゼロ。フーと深呼吸して下を見ると既に遥か遠くに人影。その一瞬の速さに驚いた。

「凄く上手ですね」の声に「まだ新米だよ」の返答だが、長い搭乗時間を通じ確かな操縦力には感心しきりだった。

薄氷のような雲の上に東大雪の山々が現れた。

いつもの山並みが壮大な姿で眼前に現れたときの感動。

東大雪の山々、まさしく神々しい

写真:土門史幸

何気なく日々眺めていた大好きな山並みと違い、まさしく神々しいという言葉が当てはまる雄大さに圧倒された。自然の偉大さに深いため息がこぼれた。

「見て、サンピラ―だよ」

太陽の虚像、私自身一瞬記憶をたどるが実際に体験したのは初めて。それこそ未知の領域に入り込んだことに強く気付かされた。どこか記憶にあるがそれは映像であり、今私の目の前で光り輝いているのは実像なのだ。口元からは無意識に「凄い凄い」の言葉が繰り返し漏れていた。

後で雲ではなく無数のダイヤモンドダストの塊と知り、不思議な未知の体験に遭遇したことを知った。

サンピラーと眼下に広がる雪に覆われた街並み

眼下には見慣れたはずの街並みが雪に覆われ、いつもとは違った幻想的な雰囲気を漂わせていた。

真っ白な雪畳に幾本もの直線。

よく見ると二匹のキタキツネが駆けていく姿が見えた。野生動物の足跡が不思議な幾化学的模様を作り上げていた。それはまさしくこの上空からしか見えない景色なのだ。

遠くは音更の方で着陸することもあるとの話、夏より気温の低い冬の方が燃料もかからず雪がクッション材になり安全なことなど話してくれた。

当日は比較的穏やかな日で、不思議な感覚のまま空中散歩を満喫した私だった。

パイロットとして上空300メートル以上の中で自然相手に全て自己判断することを想像しただけでその過酷さに思わず身震いした。

離陸以上に着陸は難しい。

仲間たちが着陸付近の道路にワゴン車で待機し熱気球の回収作業を行う。無線でのやり取りを繰り返しながら場所を決める。道路近くには当然多くの電線や標識等が建ち並ぶ。その間の限られた空間を目指して高度を下げる。低空飛行で落葉樹に触れながら軽く揺れた。それがまた楽しく私は満面の笑顔で着陸地点にたどり着いた。瞬間、心の中で万歳と叫んでいた。

知子さん パイロットへの道

彼女がパイロットにたどり着いた経緯が気になり話を聞いてみた。随分昔のこと、バルーンフェスティバルのオブザーバー募集を見て参加したのがきっかけとの話。

(オブザーバー:フライトごとに派遣され競技内容を記録する係)

上士幌に住んでいると募集のお知らせを目にしますが参加するその一歩が踏み出せないのが現実です。オブザーバーは計測や気象観測等々多くの講義を受け、ボランティアとして欠かせない存在です。大会時に実践を繰り返しチームのスタッフとして成長していく彼女。しかし当時は「パイロットにあこがれていたけれど、自分は無理だろうなと思っていた」とのこと。確かにどの機材も重く、私などには無理としか考えられない世界だ。

先にパイロットになったのはオムツをしていたころから一緒に熱気球に乗っていた息子さんだそうだ。自分の夢を託したのかなと。

その後、所属クラブの担い手として「町のパイロット育成企画」に参加し、資格を取得。上士幌熱気球のレジェンド菅原博治氏の手ほどきをたっぷりと受け、長い道のりを経てきたのです。

彼女の安定した熟練した操縦力には、確実な裏付けと経験、そして強い仲間との信頼関係の存在があることを知りました。

心の原風景である熱気球

写真:土門史幸

スタッフのお一人、渡進さんに熱気球に携わったいきさつを尋ねると、牧場だった自宅の隣接地がフライト場で、子供のころから熱気球のある風景はあたりまえだったそう。

遊びに行くと大学生に乗るかと声を掛けられ、何度も搭乗するうちに自然の流れで熱気球の仲間に。子供時代に空を舞う貴重な経験を積んでいたのだ。仕事で一時的に離れたが今また仲間と活動を再開したという。

何て素敵な体験だろう。

上士幌に生まれ育った子供たちにとって空に舞う熱気球は「心の原風景」なのだ。

ふるさとのそれを継続することの素晴らしさ、奥深い意義、また難しさを肌で感じた貴重な体験でした。

知子さんの話の中で強く心を打たれたのは「熱気球ってみんなを笑顔にするんだよ」。その言葉が痛いほど伝わる。初めて熱気球に触れたときワクワクする自分がいた。熱気球を見上げるときは決まって頬が緩み確かに笑顔になっている。

私たちの故郷の空には、みんなを笑顔にする熱気球が舞うんだよ。

そんな素敵なこの町の原風景を守るために何かできることはないか探る自分がいた。

上士幌小学校で卒業記念熱気球体験搭乗が行われました

卒業式を間近に控えた3月の中旬、上士幌小学校にて6年生の卒業記念に熱気球体験搭乗が行われました。熱気球の町ならではの記念行事についてお伝えします。

WRITER

渥美 緑(あつみ みどり)

2022年1月より静岡県から上士幌町へ移住。地域おこし協力隊としてまちづくり会社で活動中。上士幌町で出会う人、ものは基本すべて“初めまして”です。その”初めまして”の瞬間を言葉にして発信できたらいいなと思います。

PHOTOGRAPHER

土門 史幸

フリーカメラマン。2021年6月から上士幌町で地域おこし協力隊としてまちづくり会社で活動中。苫小牧市出身。写真や動画で地域の魅力を伝えたい。空・水中ドローンも扱えます。

今回お伝えする卒業記念熱気球体験搭乗は、毎年、町役場が企画し、上士幌小学校のグラウンドにて、卒業を控えた児童が、6年間過ごした学び舎と街並みを熱気球に搭乗して上空から眺めてもらうという行事です。

行事当日、我々が到着したときにはすでに、児童たちが搭乗するほろんちゃん号がグラウンドに立ち上っていました。

着々と準備されるほろんちゃん号

ほろんちゃん号の準備が完了すると、雪が降り積もった真っ白なグラウンドに、この日体験搭乗する6年生32人が集まってきました。

児童たちは搭乗するための注意事項を受けた後、順番にほろんちゃん号に乗り込みます。

熱気球に乗り込み上昇を待つ生徒たち

ほろんちゃん号は校舎を見下ろす位置までゆっくりと上昇。

児童たちは上空から他の児童や先生に手を振って写真撮影にこたえたり、学校を眺めたり、つかの間のフライトを余裕をもって楽しんでいる様子です。

熱気球が上空にある間、地上では空から児童たちの笑い声が降ってくるようでした。

こんな貴重な体験が卒業記念なんて、さぞ嬉しいだろうなと児童に声をかけたところ、「2年生の時にも乗ったことがある」とか「気球からの景色は秋が綺麗だと思う」「今日も自分の家が見えるかと思って探していた」など、熱気球のエキスパートのような感想です。

よくよく話を聞いたところ、児童のほとんどは熱気球には何度も乗ったことがあるという事実を教えてもらいました。

…さすが、熱気球の町、上士幌町。

上士幌の子供は何度も経験する係留体験

熱気球の体験搭乗ですが、上士幌小学校の児童には日常のものであっても、他の小学校で実施されているところはなかなかないそうです。

この日も先生が初めて体験搭乗をするという現象が起きていました。

なお、この卒業記念熱気球体験搭乗は小学校だけでなく、認定こども園ほろんでも行われています。

町の皆さんの、おめでとうの想いが児童や園児たちを上空に連れていく。こんな素敵な取り組みが、今後もずっと続いていってくれることを願わずにいられませんでした。

そんな上士幌町では、熱気球だけでなく、まちの魅力を活かした様々な取り組みを行っています。

まちづくり会社では、1ヶ月間上士幌町で遊ぶ・学ぶ・働くを体感できるMY MICHIプログラムや、移住を行う際の困りごと・就業に関する無料職業紹介事業を行っています。

上士幌町の取り組みについて知りたい、聞いてみたいと思ったら、お気軽にまちづくり会社までお問合せ下さい。

お問合せ先

生涯活躍のまち かみしほろ

TEL:01564-7-7630 Mail:info@kamishihoro-town.com

【ライター講座受講生記事】熱い思いが熱気球を飛ばす【熱気球体験談】

休日の朝。

空に熱気球が浮かんでいます。広い畑の上を悠々と飛んでいる熱気球。ときどき「ゴーッ」というバーナーの音が聞こえます。

これは上士幌の日常風景です。

私は2月11日に開催された「プロから学ぶ!ライター入門講座」に参加し、その一環で第39回上士幌ウインターバルーンミーティングを取材予定でしたが、残念ながらコロナの影響で中止になりました。その代わりとして、熱気球のフライトのお手伝いをしながらバルーンチームの方のお話を聞き、係留ではない、フリーフライトに同乗させていただきました。

WRITER

関口 嘉子(せきぐち よしこ)

【ライター入門講座受講生】大阪生まれ大阪育ち。2009年に上士幌の農家と結婚し、この町に来ました。希少な豆を栽培し、「オリベの豆や」という屋号で商品を販売しています。上士幌は「熱気球の町」とは知っているけど、この記事を書くまでは遠い存在だと思っていました。

冬の朝、雪の畑の上を飛ぶ熱気球、休日の見慣れた風景です

写真:土門史幸

実際乗ったら怖かった! でも…

今までは空高く飛ぶ熱気球を見かけるたびに、「 熱気球の上はどんな景色が見えるんだろう…乗ってみたいなぁ…どうしたら乗れるんだろう…」と思っていました。

が、今回実際に熱気球に乗せてもらっての最初の感想は「高い!」「怖い!」「早く降りたい!」

確かに綺麗、綺麗なんだけど…こ、怖い!

申し訳ないほどネガティブな感想ですが、これも「実際に熱気球に乗ったからこそわかったこと」です。

皆さん、上士幌町の空に浮かぶ熱気球を見て、どんなふうに思っていますか?「見るだけ」「思うだけ」と、「実際に体験すること」では、得るものは全く違います。

上空にいる間ずっと震えていた私は、地上に降りてから、 熱気球に対する思いが変わりました。「乗ってみたいなぁ…」から、「みんなにも乗ってほしい!」に。そして、熱気球に乗ることは意外と簡単かもしれない、と思うようになりました。

「いつも生活の中に熱気球があった」

上士幌にある7つの熱気球チーム。その中のひとつ「B.T. ZEN」のパイロット、山下善優さんは上士幌町の市街地で「居酒屋 善」を経営しています。山下さんは物心つく前から熱気球に触れていたという、正真正銘の「バルーンニスト」。

パイロットの山下善優さん、偶然ですが記者と同い年です!

上士幌町は年間2回の「バルーンフェスティバル」を開催する「熱気球の町」。

その歴史はおよそ50年前に遡ります。北海道大学と本州の大学の教授が「北海道で熱気球を上げられないか」と、当時の上士幌町議に相談したのがきっかけになり、上士幌で熱気球を飛ばす計画が立てられました。その町議と山下さんのお父さんが懇意にしていたことから、山下さんのお父さんが大会の立ち上げから携わるようになったということです。そんな環境なので、熱気球が山下少年の生活の一部になるのは自然なことでした。

「もう、いつも生活の中に熱気球がありましたね」と山下さん。

小学生のころ、山下さんの自宅2階は、夏に行われるバルーンフェスティバルに参加する東京学芸大学気球サークルの学生さんの合宿所になっていました。熱気球に触れるのが嬉しくて、大会中はよく学生さんたちの競技のお手伝いもしたそうです。

山下さんは18歳で一度上士幌を離れます。専門学校で1年間調理を学び、その後およそ17年間、懐石料理や割烹料理店などで修行を積みました。東京にいる間も熱気球への思いはありましたが、近くに熱気球を飛ばせる所がなく、何より仕事が忙しいこともあり、熱気球に触れることはありませんでした。

熱気球への思いが再燃、そして…

そんなころ、SNSが流行りだします。

Facebookで上士幌の情報を目にした山下さん。同級生の活躍や、様々な事業にチャレンジしている上士幌の状況。そして、上士幌町が今も熱気球に力を入れていることに触れ「また熱気球をやりたい」という思いがフツフツと湧いてきました。

地面に熱気球の影が映る

熱気球からしか見ることができない、特別な風景です

「SNSというものが無かったら上士幌の情報を知ることもなく、自分はずっと東京にいたかもしれない。東京にいたときは、お店を1軒任せられるようになって収入も安定していた。でも、どこかつまらなかったんだよね。今はお店をやりながら熱気球もできる。この生活を手に入れるために自分は東京で修行していたのかな。上士幌に帰ってきて良かったと思うよ」

上士幌に帰ってきてから、山下さんは町の「熱気球人材育成事業」を利用して熱気球のパイロットの資格を取得します。今から6年前です。そしてチームを結成。

今は役場職員、消防署の職員、主婦、そしてお店のお客さんなど、多彩なメンバーが揃います。

他チームのメンバーとも協力して熱気球の準備・片付けをします

ひとくちに熱気球に乗るといっても、その目的や志向は人それぞれ。山下さんは自身を「競技志向」と言います。「意外に知られていないけど、熱気球はスカイスポーツなんだよ」毎年、佐賀県や長野県佐久市で開催される大会競技に参加して、技術を競います。

大会で楽しみにしていること

開催地では、競技者だけでなくその土地の人たちも「熱気球が大好き」だと強く感じるそうです。

5月のGW期間に開催される長野県佐久市の大会。本来ならこの時期は田んぼに水を張っているのですが、熱気球が田んぼに着陸できるよう、地域の農家さんは大会が終わるまで田んぼに水を張りません。

また、競技中は住宅地を飛ぶようにタスク設定され、低空で飛ぶと必ずといっていいほど住民たちがベランダから手を振ってくれます。

現地の人たちとの、こんなささやかな交流も大会の楽しみになっています。

佐賀県で開催される日本最大規模の大会「佐賀インターナショナルバルーンフェスタ」では、熱気球が着陸するやいなや、近くの家から子供たちがワーッと集まってきて、回収作業を手伝ってくれるそうです。

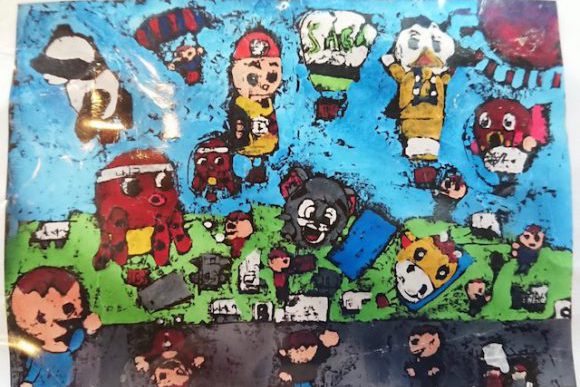

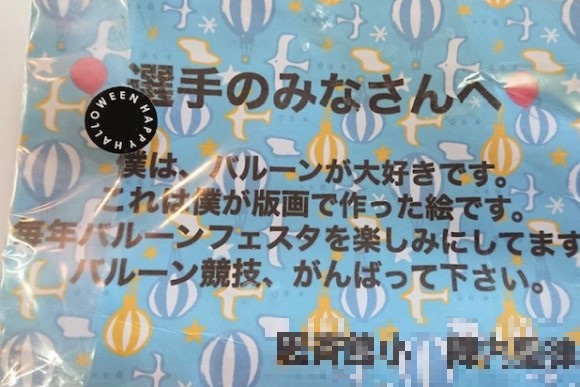

そのときにもらった地元の小学生手作りのカードが、山下さんのお店に飾られていました。一面には熱気球をテーマにした版画作品。もう一面には「選手の皆さんへ」というメッセージ。自分の町で熱気球の大会が開催されることを誇りにし、毎年の開催を心待ちにしていることが伝わってきます。

佐賀の大会で、地元の小学生からもらったカード

熱気球で町に恩返しをしたい

「もっと上士幌の熱気球を盛り上げたい。上士幌の町の人たちに、もっと興味を持ってほしい」山下さんの声が熱を帯びます。

「僕は、町の事業でパイロットの免許を取得した。今も熱気球を飛ばす燃料代など、町の補助があって助かっている。だから僕は熱気球を飛ばすことで町に恩返ししなきゃいけないと思っているんです」

そのために、山下さんはできるだけ市街地の上を飛ぶようにしているそうです。

「町の人に、もっと熱気球を身近に感じてほしい。熱気球は、熱気球に乗っている人だけのものではないから。本当は誰でも触れるし、関われる。興味があるなら手伝いに来てほしい。一緒に作業することで交流が生まれて、『今度乗ってみる?』ということになることだってある」

大会で他県に行って感じた、上士幌にはない「住民が持つ熱気球への親しみ」。それを上士幌でも実現させたい、それこそが町への恩返しになる、という山下さんの熱い思いを感じました。

現在山下さんは大会の規模を大きくするべく、関係各所に働きかけています。

「昔は最大で87基の熱気球が参加 (1994年)したけど、今は35基程度。2023年は大会が50回目を迎える記念の年だから、それを機にあの頃の規模を取り戻したい。150基が飛ぶ佐賀の大会は圧巻。あの迫力の光景を見ると、熱気球って良いな、すごいな、と思う人が必ず出てくるはず。上士幌には熱気球ができる環境が整っている。もっと町の人の理解を得て、熱気球で町を盛り上げたい」

熱気球に乗りたいと思ったら…

「熱気球に乗りたい!」と思ってもどうしたら乗れるのかわからない人もいます。

また、熱気球の作業は朝早い、風が強いと飛べない…というイメージもあるかもしれません。

「熱気球に乗りたい人はどうすればいいですか?」と山下さんに尋ねたところ、「居酒屋 善 に行けば、多分乗れるよって伝えてよ」驚くほどシンプルな答え。

「乗ってみたい、と思った時点で熱気球に興味があるということだから、そのままの気持ちでお店に来てほしい。熱気球はどうやって飛ぶのか、どうやって動くのか、離陸、着陸するのか。どうして朝早いのか、なぜ風が強いと飛べないのか、全部、現場に来たらわかるから」

子供の頃から熱気球への思いは全く変わらないと断言する山下さん。

飛ぶことだけでなく、熱気球に関わるすべての工程が大好きだと言います。

チームの皆で熱気球を立ち上げ、熱気球に乗って地上を離れていくメンバーに手を振る。風に乗りながら上空を飛ぶ熱気球を「あそこに降りそうだな」と予想しながら車で追いかける…。皆でワイワイガヤガヤしながら作業する、あの雰囲気がたまらなく好きなのだそうです。

協同作業で熱気球が上がります

「だから、とにかくまず『乗ってみたい』と声を出してほしい。きっと誰かにつながって、飛べるはず。そうやって熱気球に関わり始めて、そんな人の中から一緒に競技に出る人が出てくれれば、僕は嬉しい」

これからもずっとずっと、上士幌が「熱気球の町」でいられるよう、次の世代を育てていくことも自分たちの仕事だと、山下さんは決意を込めて話してくれました。

山下さんのチームの熱気球

写真:土門史幸

不思議なことに、熱気球が浮かぶ瞬間は、「今から地上を離れる」という感覚がありません。自分では気づかないうちに熱気球は空に浮かんでいます。そして、気づいたらすぐには降りられないほど高いところまで上昇しているのです。

山下さんと熱気球の出会いも同じかもしれません。

物心つく前から身近にあり、生活の一部だった熱気球。

いつの間にかどんどん高く昇って、色々なところに行き、色々な景色を見てきました。高く昇るためのエネルギーは、「とにかく熱気球が好き」という気持ち。今は地上にいる人たちにも熱気球のことを伝えたくて、少し高度を下げたところかもしれません。

山下さんの熱気球が降りる所に、たくさんの人が集まりますように。

晴れた休日、私は前よりも熱心に熱気球を探すようになりました。

いつでも熱気球を追いかけられるよう、車のキーはポケットに入れています。

ぜひぜひ、近くに降りてきてくださいね

「居酒屋 善」

住所:北海道河東郡上士幌町上士幌東3線

電話:01564-7-7336

営業時間:17:00~23:30

揚げ出し豆腐と若鶏のから揚げ、お蕎麦もとても美味しいです!

【ライター講座受講生記事】上士幌町の熱気球を支えてきたレジェンド菅原さん【熱気球体験談】

上士幌町に熱気球がやって来て48年、当初は5基ほどから始まった熱気球フェスティバル(現、北海道バルーンフェスティバル)

その当時から熱気球に携わっているレジェンドがいます。上士幌バルーンクラブの菅原博治さん。今回、その菅原さんにライター入門講座で取材をさせてもらいました。

WRITER

三角 一彦(みかど かずひこ)

【ライター入門講座受講生】1966年6月5日生 55歳 クリスチャン。上士幌町に生まれ育ち、上士幌高校 卒業後道内各地で仕事をした後、2018年に上士幌に戻ってくる。現在地元の福祉施設に勤務している。

風をよむ

早朝7時すぎ、立春が過ぎたとはいえ北十勝上士幌の気温は−12℃ほどの寒さです。熱気球を上げるための風を読むために、パイロットバル―ン (ヘリウムが入った黒い風船、通称パイバル) を飛ばします。上空高く上がったパイバルは素人では確認できませんが、菅原さんはしっかりと見つめています。一見穏やかな風に思えますが、地表と上空との違いに、神経を集中させていました。

パイバルを見つめて上空の風をよむ菅原さん(中央青のジャンパー)とチームの方たち

写真:土門史幸

風を確認して、フライトOK。

この日のパイロットは、この世界の中では数少ない女性パイロットの青木知子さん。今回は特別にライター入門講座受講生の私(三角)と、宮崎さんの二人も同乗させてもらいました。

熱気球レジェンド

菅原さんは上士幌町の熱気球黎明期からバルーンに携わっているレジェンドの一人で、その経歴は40年以上になります。この町の熱気球フェスティバル(現、北海道バルーンフェスティバル)は1974年に始まりました。しかし第5回大会までは上士幌町の熱気球は無く、第6回大会から上士幌バルーンクラブを結成して出場するようになったそうです。

菅原さんがパイロット免許を取得したのは1981年。当初パイロット技術があまりなかった時は、間違って畑に着陸してしまい、作物を傷めてしまったり、酪農家さんの牛をビックリさせ暴れさせてしまったりしたそうです。そのような時はフライトの後に、地主さんの家や、牧場に行って謝っていたそうです。そうやって地域住民の方に受け入れてもらい、今では上士幌と言えば熱気球と言われるまでになりました。

菅原さんに熱気球の魅力を尋ねると、景色の素晴らしさや、爽快感もさることながら、仲間との繋がりが楽しいから続けられたとのことです。フライト後の、お酒を交わしながらの熱気球談義が何とも言えないとのこと。

今はコロナ禍の状況ですが、心置きなく談義の交わりが持てるようになってほしいと思っていることでしょう。

そんなレジェンドな菅原さんは、今では後進指導の顔を持っており、日本気球連盟のインストラクターとして指導されています。たくさんのパイロットを送り出してきた菅原さんは仲間とフライトを楽しむ時と、インストラクターの時とでは別の意識でされていると言われていたのが印象的でした。

一緒に乗る人たちの命もあずかるフライトの指導に関しては、厳しさを持ってされるのは当然のことと思われます。

菅原さんは「安全にフライトする技術面だけではなく、熱気球は一人では飛べない、協力してくれる人やお世話になった人達に感謝の気持ちを忘れないでほしい」と言われます。その上で熱気球の楽しさを広めてほしいと願っておられるそうです。

離陸のためにバーナーを炊く青木さんと見守る菅原さん(中央後ろ姿)

写真:土門史幸

菅原さんの指導を受けた教え子の一人である青木さんも、菅原さんから「安全にフライトする基本の技術を教えてもらっています」また「フライトするたびに同じ風は吹かないので、その日その時の風を感じながらフライトをしています」とお話されていました。

青木さんは熱気球に対して「子どもの時から身近にあったもので、触りたかったものに触れて、今とっても幸せ」と嬉しそうにお話されていました。そして菅原さんからは専門的な技術や知識の教えもありますが、一番にしていることは、気球を楽しむ! を大切にフライトされているそうです。楽しくなければ熱気球でないということです。

今回初めて熱気球に乗せていただき、全く不安なく乗れたのは、青木さんのパイロット技術が上手であるとともに、菅原さんの技術がしっかりと継承されていると強く感じました。

熱気球とは何ですか?

最後に「菅原さんにとって熱気球とは何ですか?」と究極の質問をしました。

「最初は好奇心から乗せてもらい、ノウハウが分かってくると次にパイロット。そしてグループの人間関係を絶えず保ちながらやってきた。今は長年の技術をインストラクターとして提供している」とおっしゃられました。

朴とつした人柄がにじみ出る菅原さん。チームみんなから親しまれていることが垣間見られました。

体力の衰えを感じると話しておられましたが、いつまでもお元気で上士幌町の熱気球を盛り上げていってほしいと思いました。

今回、ライター入門講座の取材を通して、冬の北十勝の雪原を眼下に臨み、サンピラー現象、ダイヤモンドダスト、遠くは東大雪の山並の素晴らしい景色を見ることができ、風も穏やか、のんびりと空の散歩を楽しませてくださったことに感謝をして、この記事を終えます。

素晴らしい上士幌町の景色!

取材させていただいた熱気球

写真:土門史幸

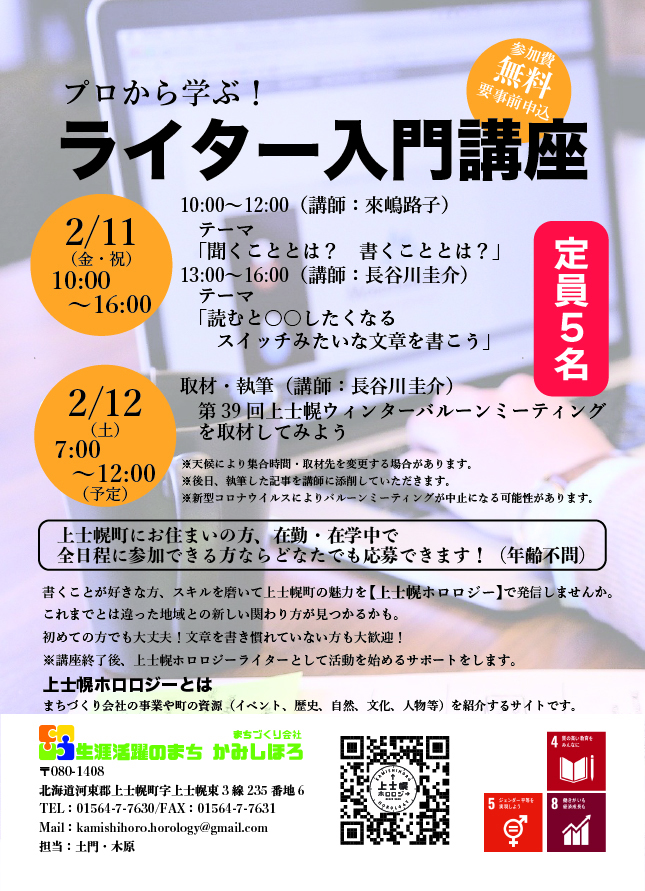

プロから学ぶ!ライター入門講座を開催しました

まちづくり会社では、町民のスキルアップを目的に様々な専門講座を開催しています。

今年度は『プロから学ぶ!ライター入門講座』を令和4年2月11日・12日の2日間で開催し、4人の町民の方が受講されました。

1日目は座学講義

プロのライターである講師から、原稿は自己表現の手段ではないので相手の視点に立って書くこと、取材ではすぐに分かったと言わず相手の話をさえぎらずに聞くことなど、原稿の書き方や取材の際の心構えについて講義を受けました。

2日目は実践取材

1日目の座学で学んだ事をもとに実際に取材を行いました。

予定では上士幌ウインターバルーンミーティングを題材とするはずでしたが、新型コロナウィルスの影響で開催が中止になってしまいました。そんな中、上士幌町で活動されているバルーンチームがフリーフライトを行うということで、今回の取材に協力いただけることになりました。

受講生は取材を行いつつ、熱気球の立ち上げから搭乗まで体験させていただきました。

上士幌バルーンクラブとB.T.ZENの皆様、ご協力ありがとうございました。

熱気球の立ち上げから体験させてもらいました

4人とも初めてのフリーフライト体験

さて、4人の受講生が自ら体験・取材して書き上げたデビュー記事は、次回3月28日からホロロジーに掲載を予定しています。

取材の対象や日程・受けた講義も同じなので、作成した記事も似たような内容になるのでは??と思う方もいるかもしれませんが、取材の切り口はそれぞれ異なっています。ぜひ全記事ご覧いただき、4人の受講生それぞれの視点を楽しんでいただければと思います。

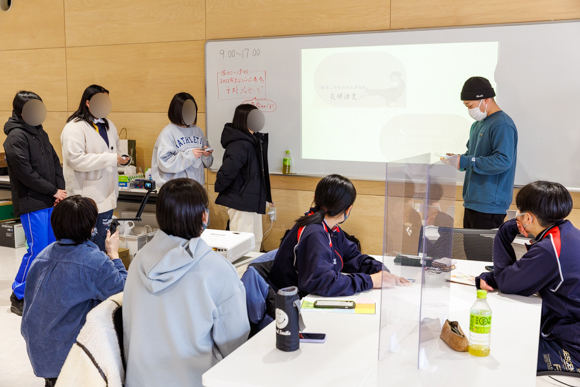

【人生を豊かにする】上士幌町まなびの広場2021夏・冬

上士幌町では「まなびの広場2021」が夏と冬に開催されました。

【人生を豊かにする】というテーマのもと、上士幌町や近隣町村に住む中学生と高校生を対象とし、自分の好きな「学び」(教科学習・ワークショップ・対話)を選んで自由に参加することができる。各自が好きな席で学校の宿題や受験勉強に取り組みながら、分からないところがあればスタッフが寄り添ってサポートをしてくれます。

WRITER/PHOTOGRAPHER

土門 史幸

フリーカメラマン。2021年6月から上士幌町で地域おこし協力隊としてまちづくり会社で活動中。苫小牧市出身。写真や動画で地域の魅力を伝えたい。空・水中ドローンも扱えます。

まなびの広場に参加した中高生のなかには夏・冬を通して、学力や考え方、メンタルが大きく変化する子もいました。

間近で目に見えて成長がわかるというのはすごいことだと思います。

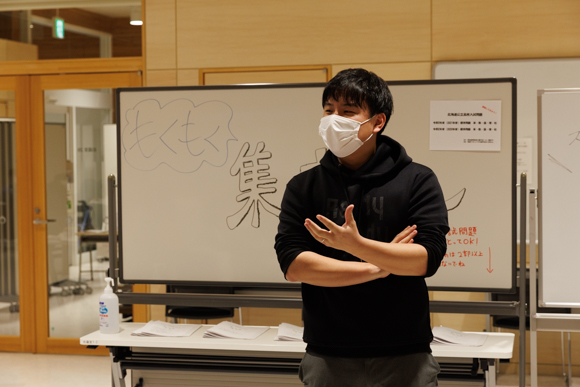

まなびの広場を開催したあしたの寺子屋の代表である嶋本勇介氏はこう言います。

(株)あしたの寺子屋代表の嶋本勇介氏

「中高生が大学生スタッフとの関係性を自分たちなりに育んで養ってくれて、自分の可能性を広げてくれていると感じるのでこういう場が少しずつ出来上がってきたことがすごく嬉しい。夏は、【まなびの広場】のなかで中学生と高校生が同じプログラムを体験できる場をつくることにチャレンジしはじめた段階だったが、冬には生徒会の皆さんが積極的に協力してくれたり、高校生も自発的に中学生に話しかけてくれたりと、町の中高生の関係性も育ってきているのも良い変化だと思っている」と話してくれました。

中高生に自分の可能性について説く

中高生がどんどん成長していく【まなびの広場】

上士幌町での次回開催(2022年2月現在)はまだ決まっていないようですが、嶋本氏は上士幌町で【まなびの広場】を続けていきたいと言っていたので、また開催されることを楽しみにしたいと思います。

全プログラム終了後、中高生がスタッフに感想を書いた手紙を渡した

今回開催された【まなびの広場2021夏・冬】の詳細は下記のリンクから見ることができます。

ぜひチェックしてみてください!

また、上士幌ホロロジーでは過去に【まなびの広場】についていくつか記事にしています。

こちらもぜひご覧ください!

開町90周年記念芸術鑑賞会「赤ちゃんとママのジャズデビュー」

上士幌町では開町90周年を記念して、開町90周年記念芸術鑑賞会「赤ちゃんとママのジャズデビュー」が開催されました。

写真:土門史幸

タイトルの「赤ちゃんとママのジャズデビュー」とあるように、赤ちゃんから大人まで家族そろってジャズを楽しむことができます。

赤ちゃんと一緒に参加できるコンサートはなかなかないので、小さい子を連れた家族が多数参加していました。

「子どもと一緒に鑑賞できる点がとてもよかった」

「普段は子どもの泣き声や動き回ってしまうのがネックとなり、なかなかこのような場に参加ができないが、今回は子ども向けの対応(マット、泣き声OKのような配慮)があって気にせず参加することができた。また、読み聞かせなど子ども向けの内容もある点もいい。生で演奏が聴けて良かった」と赤ちゃんと一緒に参加したママから感想をいただきました。

なかなか参加できないコンサートを十分楽しめたようです。

泣き声を気にしなくていいのは子育てをしている方の参加するハードルがかなり下がりますし、会場がとてもアットホームな感じがしてゆるやかで癒される時間を過ごせたと思います。

またこういったコンサートを開催して欲しいですね!

「キラキラの会」ご紹介

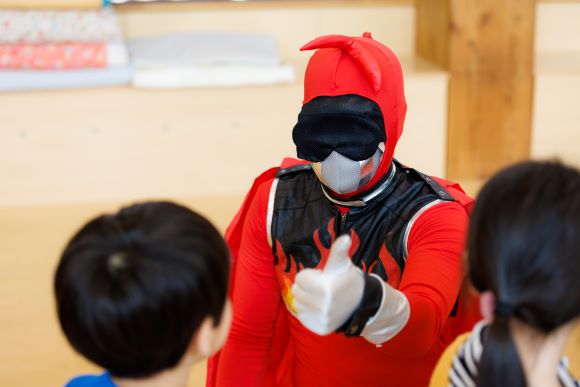

上士幌のちびっこに大人気のヒーロー「エゾレッド」先日新たに仲間に加わった「エゾドライブ」

その生みの親である「キラキラの会」代表の渡部さんにインタビューしました。

左からエゾレッド、オモタクナール、エゾドライブ

WRITER

岩部 栄美

2021年10月~上士幌地町地域おこし協力隊としてまちづくり会社で活動中。北海道清水町出身。これまでのいろいろな経験を活かし、まちの魅力を伝えるライターに挑戦。

PHOTOGRAPHER

土門 史幸

フリーカメラマン。2021年6月から上士幌町で地域おこし協力隊としてまちづくり会社で活動中。苫小牧市出身。写真や動画で地域の魅力を伝えたい。空・水中ドローンも扱えます。

「キラキラの会」とはどういう会ですか?

大人が一生懸命頑張る姿、楽しいことをすることで、それを見た子供たちが『楽しそう!!』とキラキラとした目で見てくれるようなことがしたい!!と先生と保護者で立ち上がった会。

インタビューに答えてくれた渡部さんに更に色々聞いてみました。

~エゾレッド誕生秘話~

渡部さんのお子さんが当時、ウルトラマンがすごく好きで、色々なイベントのヒーローショーを見に行っていた時期のことです。

帯広のイベントの『ご当地ヒーロー同士の対決』を見て感動し、『帯広でもこんなヒーローショーができるんだ!すごい!』

と同時に感じたそうです。

『上士幌でも近くに会えるヒーローがいたらいいな・・・!』

当時はそう思うだけだったそうです。そんなとき、キラキラの会から参加しないかと誘われた渡部さんにチャンスが訪れます。

そこで、『ヒーロー作ったらどうでしょう?』とダメ元で提案したところ皆さん賛同してくれて、そこからヒーローを作る方向で話し合いになりました。

そうして誕生したヒーローの名前は「エゾレッド」!!

将来何になりたい?と聞かれた園児が「エゾレッド」と言ってくれるほどの人気ぶりです!

そして先日、初の仲間「エゾドライブ」がお披露目になりました!!

お披露目初日から大人気のエゾドライブ

その様子を見に行ったところ、エゾドライブが現れるやいなや大歓声に包まれ園児たちも大興奮。

あっという間に人気者になってしまいました。

解説しよう!①エゾレッドの秘密

《名前の由来》

単純に北海道の蝦夷。リーダーはやっぱりレッドでしょう!

《衣装の秘密》

地球に優しい廃材を使用。実は…マントはあの熱気球の球皮でできてるんだぞ!

《必殺技温泉ビーム》

ほろんちゃんにパワーをもらってオモタクナールを倒し、平和を守ります!

解説しよう!②エゾドライブの秘密

《名前の由来》

上士幌自動車工業さんに協賛していただいたのでドライブと命名。

《衣装の秘密》

レッドと共にもちろん全て手作り。車関係にちなんで衣装に信号機とタイヤをデザイン。 こども園の保護者から不要になった洋服や小物を集め制作した渾身の力作。環境にも配慮しているのだ!

気になる今後の活動は?

今後は色々なイベントに参加して、上士幌の公認ヒーローになってくれたらうれしい!という胸のうちを話してしれました。コロナ禍でなかなか思うように活動できないですが、エゾドライブが誕生したので交通安全指導など、子どもたちに教育の指導もできるようなキャラクターにしていきたいそうです。

子どもたちの教育にも一役買っているエゾレッドとエゾドライブ。

大好きなヒーローを通じて学べる環境はとても素晴らしいですね!

今後もいろいろな企業とコラボしてニューヒーローが登場するかも知れませんので、お見逃しなく!

「キラキラの会」は保護者じゃなくても、地域の方で一緒に子どもたちの目をキラキラさせたい!という想いを共有できる仲間を随時募集しています。

【キラキラの会問い合わせ先】

上士幌町認定こども園ほろん 担当:四戸、鎌田、中野

TEL:01564‐2‐3686

【まなびの広場】名刺づくりに挑戦!

上士幌町の生涯学習センターわっかで「まなびの広場2021冬」が、2021年12月25日〜29日、2022年1月6日〜8日までの計8日間で開催されました。その中のワークショップ「初めての名刺づくりに挑戦しよう!」を取材しました。

講師

橋新 功一

1995年生まれ。大学ではスポーツと社会のつながりについて学ぶ。在学中はフィリピンとインドに1年間ずつ住み、スラムの子供たちにサッカー教育を提供していた。インド滞在中には、サッカーを通じてホームレスの方の人生を変えることが目的である「ホームレスワールドカップ」のインド代表コーチを2大会務めた。トビタテ!留学JAPAN9期生。MAKERS UNIVERSITY 5期生。

WRITER/PHOTOGRAPHER

土門 史幸

フリーカメラマン。2021年6月から上士幌町で地域おこし協力隊としてまちづくり会社で活動中。苫小牧市出身。写真や動画で地域の魅力を伝えたい。空・水中ドローンも扱えます。

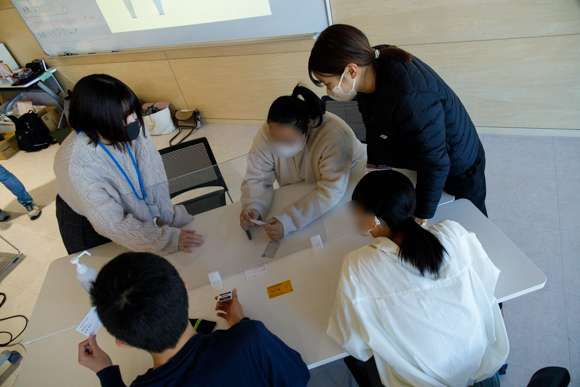

「初めての名刺づくりに挑戦しよう!」はまなびの広場に参加した中高生がグループを作り、大人にインタビューをして名刺を作るワークショップです。

ワークショップの説明をする(株)あしたの寺子屋代表嶋本勇介氏

最初に名刺を作るうえで必要な肩書きを決めていくのですが、その方法が斬新で面白い!

その方法とは、インタビューを通じて、相手の考え方や人生観を深掘りするというもの。

本ワークショップの責任者として中高生をリードする橋新氏(写真中央)

いろいろな話を引き出していき、その中の情報をまとめ、キーワードを探しながらその人に合う肩書きを考えていきます。

また、このワークショップでは大人と話をすることで生き方のサンプルを獲得し、自らの価値観の確立をする狙いも含まれています。

スタッフの名刺を見ているところ

コミュニケーションの取り方もグループごとに違います。

最初から真剣に話を聞くグループやアイスブレイクを行い距離感を縮めるグループなどさまざまなアプローチでその人を知っていきます。

こま回しで距離を縮めるグループ

真剣に話を聞くグループ

名刺に使う写真を撮影

インタビューが済んだら次は名刺のデザインです。

制限時間が1時間という中で自由にデザインを大学生スタッフと一緒に考えていきます。

スタッフと一緒にデザインを考える

名刺のデザインはCanvaというサイトを使い、たくさんある名刺デザインのテンプレートの中から、インタビューをした人のイメージに合うデザインを選択していきます。

名刺づくりの取材に一緒に同行したまちづくり会社スタッフのとみーは

「自由と言われると、お手本が欲しい私は逆に難しく感じるけど、学生たちは自分の意見をどんどん出し、わからない部分は熱心に教わっている。発想力もあるし、頭の中が柔軟だなあ!と感心した」

「何より、学生たちもスタッフも楽しんでいるのが印象的だった」

と言っていました。

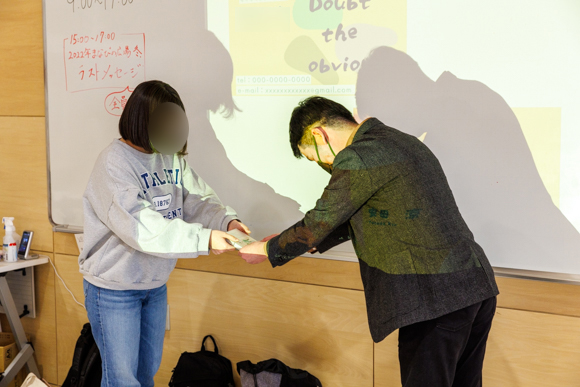

作成した名刺は実際に印刷されて中高生のもとに届き、直接手渡しされます。

その際、中高生がインタビューをして感じたこと、どうしてその言葉を肩書きにしたのかという想いを伝えます。

名刺を受け取る

作った名刺の発表

もらった名刺の感想を語る

名刺を受け取った大人たちは、肩書きやデザインなど想いの詰まった名刺にただただ感動していました。

その場で名刺交換する大人たち

名刺を受け取った一人にインタビューしたところ、もらった瞬間に名刺が自分にフィットしたと話してくれました。

それは話をしたことだけじゃなく、着ている服の色や雰囲気なども汲み取ってくれて、それが名刺の色合いやフォント、配置に反映されたことでスッと自分の中に入ってきたからだそうです。

インタビューを受けている最中は、中高生が関心を持って聞いてくれているので、大人同士で話すときと違って何の気兼ねもなく自分のことを話すことができ、心地よい時間を過ごすことができたそうです。

名刺作りが終わった後も話の続きが聞きたいと、中高生たちが来てくれたことも嬉しかったと教えてくれました。

中高生がデザインした名刺

また、学生にもインタビューしてみると

最初は1時間くらいのインタビューって長いなと思っていたそうですが、実際にインタビューをしてみるともっと聞きたいという気持ちが大きくなり、逆に時間が短く感じたそうです。

届いた名刺を見て「(名刺を作ることが)自分でもできるんだ!!」と思うことができ、初めての体験だったのですごくいい経験ができたと話してくれました。

名刺づくりに参加した中高生たちは、大人とじっくり話し合うという貴重な体験をすることができたこのワークショップで、とてもすばらしい経験を得たと思います。

このようなすばらしい経験ができる【まなびの広場】は、ぜひ来年の夏も開催していただき、まだ参加したことのない中高生に体験してもらいたいですね!!

【まなびの広場】レゴブロッックを使って2021年を振り返る

上士幌町の生涯学習センターわっかで「まなびの広場2021冬」が、2021年12月25日〜29日、2022年1月6日〜8日までの計8日間で開催されました。その中のワークショップ「大学生/社会人と2021年を振り返ろう!」を取材しました。

WRITER/PHOTOGRAPHER

土門 史幸

フリーカメラマン。2021年6月から上士幌町で地域おこし協力隊としてまちづくり会社で活動中。苫小牧市出身。写真や動画で地域の魅力を伝えたい。空・水中ドローンも扱えます。

「大学生/社会人と2021年を振り返ろう!」はレゴブロック(以下レゴ)を使って、2021年の自分に起きた出来事を表現をするワークショップで、参加者には全く同じレゴのパーツが配られ、各々の思いを組み立てていきます。

※本ワークショップは、LEGO® SERIOUS PLAY®メソッドと教材を活用したワークショップです。

全員に同じレゴブロックが配られる

レゴを作るにあたり大切なポイントがあります。

それは【手を動かし続ける】ことです。

大切なポイントを説明するまなびの広場スタッフ

普段「何をつくるかを考えてから、手を動かすこと」にあまりにも慣れ過ぎているので、その「順序」を壊すことが目的です。

お題にそってレゴをランダムに組み合わせ、その色や形を眺めると自分が何を作っているのかに気づく。

そうしたらまた別のブロックをつけ加えたり、または減らしたりしながら考えずに手を動かし続けることで、新しい解釈を発見することができます。

黙々と作業する学生たち

そうやって作り上げた作品にストーリーを与え、グループで共有し気になった部分を質問することでコミュニケーションを図ります。

話すことが苦手でも、レゴを自分に見立てて話すことで円滑にコミニュケーションをとることができます。

作ったレゴをグループ内で発表する

最後に2021年を振り返り、自身に起こった出来事をレゴで表現します。

作るレゴは一人ひとり形が違い、ブロック一つひとつに意味があり、レゴの話を聞くことでその人の人生を知ることができます。

最後は全員で振り返りの発表を聞く

タイトルをつけて完成

実際にワークショップを体験した参加者は、「同じグループの人たちに今年1年の話を聞いてもらったことで自分のなかでも整理することができ、とても有意義な時間を過ごせた」「レゴで1年を振り返るとは?と思っていたが、自分で作って発表したり、他の参加者の作品を見ることで、とても楽しく振り返ることができたのでまた参加したい」と言っていました。

実際に企業でも行われているようで、レゴを使うことで初めて話す相手でもその人を深く知ることができ、距離感を縮めるには最適なツールだと思います。

参加した学生たちは貴重な体験ができたのではないでしょうか。

上士幌町にマミー助産院が開院!

以前上士幌ホロロジーでも取り上げた助産師の渡辺雅美さんが、2021年10月25日にマミー助産院を開院したのでお話を伺いに行ってきました。

上士幌ホロロジーで取り上げた以前の記事はコチラから

WRITER/PHOTOGRAPHER

土門 史幸

フリーカメラマン。2021年6月から上士幌町で地域おこし協力隊としてまちづくり会社で活動中。苫小牧市出身。写真や動画で地域の魅力を伝えたい。空・水中ドローンも扱えます。

マミー助産院を開院するまでに大変だったこと

かみしほろ起業塾を受講したあと、開院するまでに大変だったことをお聞きしました。

場所がない

開院したマミー助産院

開口一番に出てきたのは「場所探し」

とにかく上士幌には土地や空き店舗が少なく、場所がなかなか見つからなかったことだと言います。

そもそも渡辺さんは、店舗を構える予定ではなく訪問とオンラインで助産師としての仕事をする予定でした。

しかし、HOTステーションなどママたちと関わりを増やしていく中で助産院という場所が必要だと感じたそうです。

訪問とオンラインだけでは、どうしても本当に助産師がいるのかどうかわからないけど、町の中に助産院があるとそこには必ず助産師がいるという安心感がある。

そうするとママたちや地域の人たちが自分を頼って訪れてくれる。

それはきっと自分自身にとっても大切な場所になると気づき施設を構えることを決意。

HOTステーションでママと交流する渡辺さん

また、ママには選択肢があることも重要だと言います。

体調が悪いなど外に出る気力がない時は訪問が選べる。

誰かと喋りに行きたい、外に出て気分転換した時は施設が選べる。

悪天候や距離がある場合はオンラインで繋がることができる。

どの方法を選んでも助産師と繋がることができるのが大事だそう。

実際に助産院を開院したあとは、「ママたちや地域の人たちが気軽に遊びにきてくれるので、助産院を構えることはすごく大変だったけど建ててよかった」と言っていました。

メニュー作り

メールでやりとりをする渡辺さん

渡辺さんは、助産院のメニュー開発も一苦労。

通常はケア1回ごとに料金が発生するそうですが、マミー助産院の場合は回数チケット制を採用。

チケット制は、他の助産院にはあまりないサービスなので料金設定に苦労したそうです。

回数チケット制を採用した大きな理由は、ママと継続的に会うことができることだと言います。

チケットがあるから次も相談やケアをしてもらおうと思ってもらえること。

渡辺さん自身が継続的にママと関わりを持ちたいということです。

継続的に会うことで、ママや赤ちゃんがどんな状況なのか分かりサポートがしやすくなるそうです。

ですが、ママの中には助産師が病院にしかいない、地域にいることを知らない人もいる。

助産師とLINEで相談できたり、気軽に繋がれることも知らない。

これは助産師の周知も足りていないからだそうです。

渡辺さんは、病院を退院してからも助産師の継続サポートを受けれるということをもっと広まって欲しいと願っていて、上士幌だけじゃなく他の地域で働いている助産師のところへ全国のママたちが気軽に行けるようになるといいなと思いSNSで情報を発信する活動もしています。

助産師と個人が簡単に繋がれることが広まれば、個人の生活も豊かになると思うのでそういった場所がもっと増えて欲しいですね!

開業してから心境の変化はあった?

助産院に来院したママの子どもとスキンシップ

「楽しい!!」

満面の笑みを浮かべながらそうおっしゃる渡辺さん。

総合病院に勤めていたときになかなかできなかったパーソナルな付き合いができている。

妊娠中から卒乳、それ以降も子どもの様子を見せにきてくれて一緒に育児について考えることができるようになって本当に楽しいとおっしゃっていました。

助産院を開院してからは、町内のいたるところで「町の助産師さんだね」と声をかけてもらえることが増えた渡辺さん。

今までHOTステーションで出会ったママたち以外にも新聞やSNSを見たママからメールで相談を受けることも増えたそう。

「全く会ったことがない人が来てくれる」

自分の知らないところで自分を知ってくれる人がたくさんいることが嬉しいと話してくれました。

町内でまだ全く出会ってない方が助産院を認知し、会いにきてくれることは渡辺さんの発信の賜物だなと感じます。

上士幌町以外での反応は?

HOTステーションで子どもをあやす

「足寄と士幌からの反応が多い」

北十勝には助産院がなかったため、音更町・帯広市・芽室町まで行くママが多かったが、上士幌町に助産院ができたことで、足寄町や士幌町に住んでいるママから連絡が増えたそうです。

マミー助産院を訪れた上士幌町外のママから「上士幌にはHOTステーションがあり身近に助産師を感じることができるけど、足寄や士幌にはそういった環境がないから気軽に助産師と繋がることができる場所ができてすごくありがたいと言ってくれた」とすごく嬉しそうに話してくれました。

今後の展望

マミー助産院に訪れるママたち

今後は、韓国で産後の肥立ちをよくするために使われている「ヨモギ蒸し」、ママが子どもにどんなふうに命の始まりや身体を大事にするのかを伝える「性教育の講座」を行なっていく予定。

今は相談や母乳のケアがほとんどだけど、それ以外でもママたちがもっと気軽に助産院にこれるようになって欲しいということで、すでに準備を始めているそうです。

そして、ハードルはすごく高いけど出産も取り扱えるようになりたいと話してくれました。

いろんな問題点があるので今すぐにとはならないようですが、いつかマミー助産院から産声が聞こえるようになるのが今から楽しみですね!

幸せな家族は増えた?

ママたちの笑顔が増えるマミー助産院

以前の記事にあるように「幸せな家族を増やすこと」と目標を立てていた渡辺さん。

助産院を開院してから幸せな家族が増えたか聞いてみると「増えた!!」と即答し、「ママが笑顔だったら家族はみんな幸せ」と語ってくれました。

ですが、パパと話をする機会がなかなかないみたいなので「パパの会」を開きたいと言っていたので、育児に困っていることがあっても、困っていることがなくてもぜひ一度、パパもマミー助産院に行ってみてください。

渡辺さんが優しく迎え入れてくれますよ!

\ 親子にとことん寄り添う /

上士幌高校生涯スポーツ交流授業が行われました

上士幌高校の選択科目である生涯スポーツの交流授業が上士幌中学校で行われました。

今回行われたスポーツは「キンボール」です。

キンボールスポーツは4人一組となり3チームに分かれて直径122cmの大きなボールを落とさないようにラリーを続けるスポーツです。

詳しい説明はキンボールスポーツ連盟のHPをご覧ください。

写真:土門史幸

交流授業では、高校生たちが中学生にキンボールのプレイ方法などをレクチャーします。

ルールや競技内容をレクチャーしたら、高校生と中学生、先生が混ざったチームを作り、キンボールを行います。

最初は戸惑いながらキンボールを体験していた中学生たちも、回数を重ねるたびに笑顔を覗かせながら白熱した試合を展開していました。

スポーツを通じ、共遊することで高校生にも中学生にもさまざまな発見があったのではないでしょうか。