クラフトキッチン「のはらのカフェ」~子どもから大人まで、みんなのあそび場として人々に愛される憩いの空間~

上士幌町でクラフトキッチンというスパイス専門店を営む齋藤肇さん。今回、私たちは肇さんがクラフトキッチンで開催したイベント「のはらのカフェ」にお手伝いとして参加しました。このイベントは肇さんのスパイス販売の拠点であるクラフトキッチンが1日限りのカフェとしてOPENするというもの。カフェでは肇さんのつくるスパイスを使った料理、町内こだわりの作り手さんたちの手づくりお菓子や手づくりパンなどがいただけます。そこにはどんなカフェとも違う、肇さんがつくりだす非常にユニークで楽しい空間が広がっていました。今回はそんな「のはらのカフェ」での1日をレポートしていきます。

WRITER

中山 舞子(なかやま まいこ)

1992年生まれ。千葉県在住。青年海外協力隊としてインドに派遣予定。海外派遣の目途がたたない現在、上士幌町に5ヶ月間滞在中。外からの目線で上士幌の魅力を掘り下げて行きます!

仕込み作業開始!

朝8時に集合すると、すでにクラフトキッチンのスタッフが準備を始めていました。私たちもさっそく調理と設営のお手伝いに取り掛かかります!

まずは野菜を切るお手伝いから。ちょっと味見をさせていただいた、地元の農家さんからもらったというトウモロコシの甘さに衝撃!こんな甘いトウモロコシを食べたのは初めてです。

「とにかく素材が美味しいから同じように調理しても格段に料理が美味しくなるの」

以前そう肇さんが話していたのを思い出します。

肇さんは独自のスパイスを使ってまるで魔法のように次々に鍋の中の具材を変身させていきます。焦げない絶妙なタイミングを見計らって、お鍋をまぜまぜ。

パンの作り手である鎌田香奈さんの作業場にもおじゃましました。

なんと酵母は自家製。近所の方からもらったベリーや木の実、無農薬レモンなどでつくるそうです。発酵はそのときの気候や酵母によってかかる時間が大きく変わるそうなのですが、このときは一次発酵で大体9時間程度。かなり手間がかかっています。

さて、長い時間をかけてじっくり煮込んだお鍋料理が出来上がりました!

特製チリビーンズ。本場メキシコで味わえるかのようなエキゾチックな香りが広がります。

こちらに入っているスパイスは肇さん特製のメキシカンチリミックス。

こちらはクラフトキッチンの定番メニュー。バターチキンカレー。

クローブ・コリアンダー・カイエンヌペッパー・カスリメティなど、本格的なホールスパイスを使ってじっくり煮込んだインドカレーです。さらにこのカレーには「子ども用熟成カレーパウダー」が使われているので、お子さんも食べられるまろやかな優しい味わいです。この子ども用スパイスは、肇さんがママたちから「子どもが食べられる辛くないカレーパウダーがほしい」という悩みがあるのを聞き、独自で開発したものです。

お鍋料理が続々と出来上がってくる頃、鎌田さんのパンの香ばしい匂いが漂ってきました。今回店頭に並ぶのはプレーンのバケットとナッツやベリーが入ったパンの二種類です。

ようやくすべての料理が完成したときにはすでにオープン間近。みんなで協力しながら出来上がった料理を急いで外に並べていきます。

いよいよ「のはらのカフェ」のオープン!

開店と同時にさっそくお客様が来店。見たことのないメニューに戸惑いながらも、スパイス入りミルクのコーヒーと手作り蒸しパンを買って席につき、その独特なスパイスの香りを楽しんでいます。

料理は店の前に設営したテントで来客者に提供します。テントの中では手伝いに来てくれている高校生が、料理を用意しています。メニューは特製バターチキンカレー、チリビーンズ、ジャンバラヤ。その他サイドメニューと、上士幌町内の作り手さんたちの手づくりおやつがあります。

オープンから間もなく、あっという間にお客様でいっぱいになりました。地元の子供からお年寄りまで、はたまた神奈川県から糠平に観光に来たというカップルなど、多種多様な人たちがそれぞれ思い思いにのはらのカフェという空間を楽しんでいます。

のはらのカフェの見どころは手づくりのごはんやおやつだけではありません。お隣のはげあん診療所のお庭がこのときだけ解放されており、その広いお庭で自由にピクニックができるのも魅力の一つ。

はげあん診療所の安藤先生は自給自足の生活をしており、家庭菜園を見るだけで楽しい。さらには、ガチョウ・やぎ・鶏など数多くの動物も暮らしており、触れあうこともできます。この日のお庭ではギタリストである肇さんのご主人・栄さんとトランペットを吹く安藤先生が奏でる音楽が流れ、また庭の一角には移動書店の鈴木書店さんも出店されていました。

午後3時頃になってようやく私たちも一息。心地よい風の吹くお庭で肇さんお手製のバターチキンカレーと自家製ジンジャエールをいただきます。バターチキンカレーは、まろやかな優しい味わいの中にスパイスの香りが絶妙なバランスで合わさっています。美味しい!自家製ジンジャエールは生のショウガがたっぷり入っていて、このピリピリ感がたまりません!

たっぷりの生姜と複数のスパイスが入ったクラフトキッチンオリジナルのジンジャエール。自宅で作れるキットもあります。

トランペットの音、ヤギの鳴き声、子供たちが野原をかけ回る声、さまざまな音色が重なり合います。

「心地良い音楽、おいしい食べ物、自然に囲まれ、本当にいい時間を過ごすことができました」

そう話してくれた来訪者もとっても満足そう。

それぞれの「好き」で人と人とが繋がれる場所、のはらのカフェはそんなところ。肇さんによってつくり出される空間は、まるで彼女が調合したスパイスのようにどこか刺激的で、それでいてアロマのように癒されます。

子どもたちがのびのびと遊べる広いお庭と、完全バリアフリーの高齢者に配慮された店内。のはらのカフェは「こどもも大人もみんなが楽しめてゆっくりできるあそび場をつくりたい」という、肇さんの思いが形となった場所でした。

皆さんもぜひ一度、「肇さんのあそび場」で一息ついてみませんか?そこにはいつだって癒されるスパイスの香りと人々の笑顔が広がっていることでしょう。

【クラフトキッチン】

〒080-1408

北海道河東郡上士幌町上士幌138-4

電話:01564-7-7207

営業日:10:00-16:00(不定休)※営業日は問い合わせください

URL:https://tabi-spice.com/

イベント情報などはSNSから常時発信しています!

Facebook: https://www.facebook.com/kamishihoro.craftkitchen/

Instagram: https://www.instagram.com/craftkitchen_kei

JICA訓練生「海外派遣前特別訓練」最終活動報告

2020年8月27日〜2021年2月3日までの約5カ月間、JICA海外協力隊の訓練生4名が、海外派遣前特別訓練として上士幌町に滞在しました。

前半は「MY MICHI プロジェクト」に第0期生としてモニター参加し、さまざまなプログラムを体験。多くの町民と触れ合うとともに、その後のプログラム作りにも携わりました。

後半は「かみしほろ人材センター」の会員として活動し、町の人たちから困りごとなどをヒアリング。それぞれが自分の得意なことを活かしてそれらの手助けを行いました。

「上士幌町の人たちにはいつも元気をもらっていた。ここでの活動は一生の宝物」

「上士幌町に来て、これまでの価値観が大きく変わった。人とのつながりの大切さに気づいた」

「海外派遣前に非常に貴重な経験ができた。海外に行ってもこの経験を糧に頑張りたい」

「上士幌町の経験を通じて、自分が好きなものが再認識できたことで、自分がこれから進んでいく道が見えてきた」

活動を終えた4名は、それぞれに胸の内を語ってくれました。上士幌町での経験は、これから海外へ旅立つ訓練生たちにとって非常に有意義な時間となったようです。

また活動を終えた訓練生たちは、滞在中に出会った町の人たちの笑顔の写真を撮り集め、素敵な作品として寄贈してくれました。

訓練生たちも「ここでできたつながりを大切にして、これからも継続した関係を築いていきたい」と語ってくれました。

最後に、訓練生たちは上士幌町での活動報告を動画にまとめています。どんな活動をして、何を得たのか。ぜひご覧ください!

「優しさの拠点」となる助産院をつくりたい~渡辺 雅美さん~

「地域に溶け込んだ『町の助産師さん』を目指したい」。そんな思いで助産院の開業を決意した渡辺雅美さんは、2020年度「かみしほろ起業塾」を受講し、最優秀賞を獲得しました。2021年度の開業に向けて準備を進めている渡辺さんの胸にある思いとは――。(制作:ホロロジー編集部)

追記:2021年10月に開院されました。記事の最後に開院された記事のリンクがあるのでぜひそちらもご覧ください。

助産師

渡辺 雅美さん

|わたなべ・まさみ|1980年生まれ、岡山県出身。本州の病院で看護師・助産師として勤務。2020年に上士幌町へ移住。子育て世代の移住が増えている上士幌町で、周囲に家族や頼れる人がいない状況で子育てをしているママたちを見て、ママが孤立しない環境づくりの必要性を強く感じ、助産院の開業を決意。ママたちが安心して子育てができるよう、妊娠、出産、育児までをトータルで支援する助産師を目指している。

2020年に岡山県から上士幌町に移住してきた渡辺雅美さんは、町に助産院を開業したいとの思いから2020年度「かみしほろ起業塾」を受講しました。

渡辺さんは、総合病院で15年間助産師として勤務。その間に1,000件以上の出産に立ち会ってきました。また、妊婦さんや産後のママの育児相談などにも応じ、3,000人以上の声に耳を傾けてきました。

移住後、渡辺さんは健康増進センターに勤務するとともに、まちづくり会社が主催する「ママのHOTステーション」に助産師として参加。町の産前産後のママたちに接してきました。そのなかで「上士幌町には助産院が必要」と思うようになったといいます。

ママたちが安心できる環境を整えたい

「上士幌町は子育て世代の移住者が多いと聞いていましたが、実際にそうですね。話を聞くと、周りに家族や頼れる人がいない状況で子育てをしているママたちも多く、孤独を感じたことがあるという声を多く聞きました。そんなママたちの孤立を防いで、妊娠期から産後に至るまでママたちが安心できる環境を整えたい、そのサポートをするための助産院をつくりたいと思いました」と渡辺さん。

現在、十勝管内で産前産後ママの身体面や精神面をサポートする助産院は、帯広市、音更町、芽室町にあります。ですが、いずれの助産院に通うとしても上士幌町からは片道約1時間の距離。

「妊娠中にお腹の張りを感じたときに、病院に行くべきか迷ってしまった」

「産院が遠いので、受診をためらってしまう」

「産後、乳腺炎になってしまい体調が悪い中で赤ちゃんを連れて病院に行くのがつらかった」

上士幌町で出産育児を経験したママたちから聞いたそんな声も、渡辺さんの背中を後押ししました。

町に自然と溶け込む助産院を目指したい

「ママたちの声を聞いたこともありますが、この町の雰囲気も開業を決意した理由の一つです。上士幌町は穏やかで優しい人が多く、自分にできないことがあっても、周りにはそれを手伝ってくれる人がいる。競争するのではなく、お互いが支え合いながら活かし合っていく風土があると思う。そんな町だから開業したいと思えたんです」

渡辺さんは「かみしほろ起業塾」を受講しながら、町内でのサービスだけでなく、オンラインを活用した相談会や動画教材の販売など、地域に制限されないサービスを組み立てていきます。結果、2020年度の最優秀賞を獲得しました.

渡辺さんが目指す助産院は「家族がかかりつけの助産院であること。夫婦のパートナーシップが育める場所であること。ママの心も体も休まる場所であること。優しさが循環する拠点となること」。

そして何よりも「幸せな家族を増やすこと」。

そんな志をもつ渡辺さんですが、気負うことなく2021年度の開業に向けて準備を進めています。

「『私がやらなきゃ!』とか『やるぞ!』といった使命感からではなく、この町のママたちと接していて、自然と開業しようという気持ちになったんですよね。なので、これから開業する助産院も、町に自然に馴染むような、そんな場所にしたいと思っています」

妊娠から出産、育児までをトータルで支援する助産師は、町に住むママたちにとってとても心強い存在となるに違いありません。地域に溶け込んだ「町の助産師さん」として活動していく。それが渡辺さんの願いです。

糠平温泉を次世代に続く、元気で豊かな温泉集落に~上村 潤也さん~

「ぬかびら源泉郷をもっと魅力的な地域にしたい。魅力を伝えたい」。上士幌町・ぬかびら源泉郷地区でネイチャーガイドをしている上村潤也さんは、ガイド業の傍らで地域活動に取り組んでいます。「まずは自分のできる範囲で」という上村さんの活動とは。(制作:ホロロジー編集部)

ぬかびら地域未来塾

上村 潤也さん

|うえむら・じゅんや|1986年生まれ、大阪府堺市出身。大手IT商社の営業職として帯広で勤務していた際、十勝に魅了されて移住を決断。大学時代に専攻していた「観光」への仕事に携わりたいと、ぬかびら源泉郷に移住。現在はNPOひがし大雪自然ガイドセンターでネイチャーガイドとして仕事をする傍ら、「ぬかびら地域未来塾」を立ち上げ、地域活動を行っている。

「糠平温泉を次世代に続く、元気で豊かな温泉集落にしたい」

そんな思いから、ぬかびら源泉郷で地域活動に取り組んでいる上村潤也さん。2013年にぬかびら源泉郷に移住し、ネイチャーガイドとして仕事をしています。

ぬかびら源泉郷の自然に惹かれて移住を決断した上村さんですが、地域住民の高齢化や若者世代の減少などにより地域に活気がなくなってきていることを憂えていました。かつては鉄道が敷かれ、スキー場建設やダム建設で人が集まり活気のあったぬかびら源泉郷ですが、時代とともに人口減少が加速していたのです。

「ぬかびら地域未来塾」を設立、地域活動を開始

「このままでは大好きなぬかびら源泉郷が衰退していってしまう。何か行動を起こさなければ」

そう考えた上村さんは、任意団体「ぬかびら地域未来塾」を設立。ネイチャーガイドの仕事しながら地域活動をはじめました。

「移住した当初から、観光の仕事に携わりながら、まちづくりに貢献したいという思いがありました。ぬかびら源泉郷のような小さな町であれば、それが実現できると思いました」と上村さんは話します。

上村さんがまず手がけているのが「地域観光資源の整備」です。草木が生い茂り景観が失われてしまった場所などを整備して、再び観光スポットとして蘇らせる活動を行っています。それも町の補助金などは使わずに自分たちの手で進めています。

「ぬかびら源泉郷にはすごく景観の良い場所がたくさんあるんです。それを取り戻したいと思いました。僕の本業はあくまでネイチャーガイドですので、まずは自分のできる範囲から始めようと、ガイド業の合間で活動しています」

なかには、ぬかびら源泉郷の住民だけでなく、上士幌市街地に住む人たちと一緒に整備した場所もあり、「ぬかびらの住民と市街地の皆さんをつないで交流が生まれた」ことも、この活動を通じての収穫の一つといいます。

また、並行して行っているもう一つの活動が、SNSを使ったぬかびら源泉郷の情報発信です。2019年に「ぬかびライフ」というSNSを立ち上げて、町の風景や季節の様子を伝えています。

「ぬかびら源泉郷は万人受けする地域ではないかもしれませんが、この地域が本当に好きというファンは多いんです。そんなファンの皆さんに向けて、地域の情報を伝えたいと思いました」と上村さん。

さらに、将来は自らガイド業を立ち上げることも視野に入れ「かみしほろ起業塾」にも参加。そこで学んだことをもとに、より魅力的なガイドツアーの企画や、観光客が気軽に立ち寄れるカフェバーなど、新しいサービスを検討しています。

まずは自分が動く

そんな上村さんが大切にしているのは「自らが動く」という姿勢です。

「他人を変えることって難しいと思うんです。それならまずは自分が動く。でも決して無理はせず、今できること、小さなことから始めていく。それが少しずつ広がっていけばいいなと思っています」

少しずつ、少しずつ。ぬかびら源泉郷をより魅力ある地域にし、次の世代にもしっかりとつなげていくため、上村さんは活動を続けています。

【ぬかびら地域未来塾(ぬかびライフ)】

URL:https://nukabilife.wixsite.com/nukabilife

Facebook:https://www.facebook.com/nukabilife

Instagram:https://www.instagram.com/nukabilife

Twitter:https://twitter.com/nukabilife

上士幌×音楽で繋がる人たち 〜バンド『G-clef』座談会〜

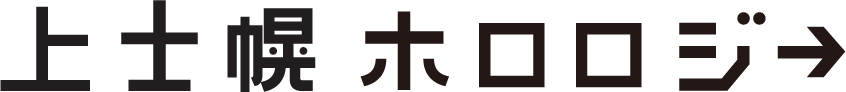

ホロロジー座談会企画、今回は、『上士幌×音楽』で繋がる人たち。4区にある『すなっく話』を中心に活動するバンド『G-clef』の皆さんに集まっていただきました。2019年に結成した『G-clef』はほとんどのメンバーが上士幌町出身。音楽を始めたきっかけから、上士幌で活動するにあたっての想いを聞きました。

WRITER

苅谷 美紅 (かりや みく)

北海道千歳市出身。テレビ番組ADをしていた東京生活から、青年海外協力隊としてブラジルへ。コロナ帰国後、MY MICHI2期生を経て、取材メンバーとして活動しています。マイブームは朝起きて熱気球を探すこと。

<バンドメンバー>

リーダー/キーボード

岡崎 和恵さん

1963年生まれ。上士幌町出身・在住。「すなっく話」経営、ピアノ講師

ギター

髙瀨 悟史さん

1962年生まれ。上士幌町出身・音更町在住。十勝管内小学校勤務

ボーカル

山本 健二さん

1960年生まれ。上士幌出身・在住。山本商会(出光シェル石油 上士幌SS)経営

ベース

高橋 秀和さん

1966年生まれ。上士幌町出身・在住。電気工事士

クラリネット/パーカッション、時々ダンス

高橋 阿紀さん

1986年生まれ。上士幌町出身・在住。かみしほろ情報館勤務

ドラム

杉山 雅昭さん

1969年生まれ。上士幌町出身・在住。(株)コントラサービス勤務

ドラム

安田 涼さん

1973年生まれ。2017年に横浜から上士幌町へ移住。(株)生涯活躍のまちかみしほろ勤務

メンバーの出会いとバンドの始まり

――このバンドは30代から60 歳を超える方まで幅広い年齢層のメンバーが集まっていますが、どんな繋がりから生まれたんですか?

まず、私と秀和(高橋秀和さん)が姉弟なんですよね。

僕と和恵ちゃんが小・中学校の同級生。僕が新得町でバンドをやっていたときに、そのライブに和恵ちゃんが来ていてね。それを見て「上士幌でもバンドを組むんだけど、ギター弾かない?」って誘われたんだよね。

そう、たまたま遊びに行ってたんだよね。それで声をかけたことが最初のきっかけだったね。健二さんは元々奥さんと仲良くさせてもらっていたんだけど、あるとき歌を聞いたらものすごく上手くて。それでバンド組むときは絶対にボーカルに誘うって決めていた。阿紀ちゃんも前に一緒にやっていたから声をかけてね。

まだ私が結婚する前でしたよね。

涼さんはたまたま阿紀さんが紹介してくれたんだよね。

何かの食事会で阿紀さんと相席になったんですよね。確かそのときに、高校時代にドラムを叩いていたという話をしたんですよ。でも声をかけられたのは、それから1年以上経ってからだったね。

そう。「涼さん、ドラム経験があるって言っていましたよね?」って。

よく覚えていたよね(笑)。

――そういえば、どうしてドラムは2人なんですか?

涼さんが参加できないときに僕が助っ人で入ったんですよね。和恵さんとも、昔からの音楽仲間だったし。

<バンドメンバー相関図>

メンバーはみんなバンド経験があったけど、健二さんだけ未経験者だったよね。

――初めてのバンドはどうですか?

上士幌町で生まれ育って、60年もこの町に住んでいるんだけど、この年齢になって30代や40代の人と一緒にやることがすごく楽しいですね。60歳になっても新しいことができるというワクワク感があります。

メンバーは和気藹々としてます。

ボーカルが若い人じゃなくて、還暦を過ぎた人がやることに価値があると思うよ。シニア世代に希望を与えられるじゃない。

健二さんは商売をやってるから、お客さんを盛り上げるのが上手いよね。

このバンドで初めてチャリティーライブをしたのが2019年の9月で、それが僕の記念すべきバンドデビューだった。

――チャリティーライブですか?

2018年に東胆振の震災があったじゃないですか。それでチャリティーライブをしようということになって、その1年後の9月にやったんですよ。チケット売上の何割かを寄付して。2020年もやりたかったんですけど、コロナウィルスが流行しちゃったから見送ったんですよね。

音楽を始めたきっかけ

――皆さん、音楽を始めたきっかけは?

私はまず親が好きだったね。その影響で小学校の頃からベンチャーズとか聞いていたから。幼稚園のときからオルガン習っていたし、それからエレクトーンを習うようになって、大人になってからは自分が生徒さんに教えるようになって。だから鍵盤は小さいときからずっとやってます。

僕は中学生のときに同級生と初めてバンドを組んだ。高校時代も続けていたけど、社会人になると一度離れちゃった。時々弾いてはいたけれど、ちゃんと再開したのはこのバンドがきっかけだな。

ブランクがあるのによく弾けてるよね。

昔取った杵柄ってやつだな。昔一生懸命練習したことって、やっているうちに思い出してくるんだよ。

僕は最初にドラムを叩いたのは中学生のときで、33歳くらいまでバンドやってた。子供ができてから一度ピタッとやらなくなっちゃったんだけど。

いわゆるヴィジュアルバンドでドラム叩いてたんですよね?

当時のリーダーがラジオのDJやっていて、その人を中心に全道をまわっていたね。CDも何枚か作らせてもらって、テレビにも何回か出させてもらったよ。

一同 えー!すごいじゃん!

涼さんはいつから叩いてるの?

僕は高校時代ですね。ディープパープルのコピーから始まって。あとは大学時代に少し。まさか上士幌でバンドやるとは思っていなかったですよ(笑)。

僕は中学3年生のときに同級生の家でフォークギターを触ったのが最初のきっかけだったな。

私は中学校の吹奏楽部で初めてクラリネットに触った。高校も吹奏楽部で、卒業してからも帯広の吹奏楽団で活動もしていて。その間も何度か和恵さんに誘われましたよね。

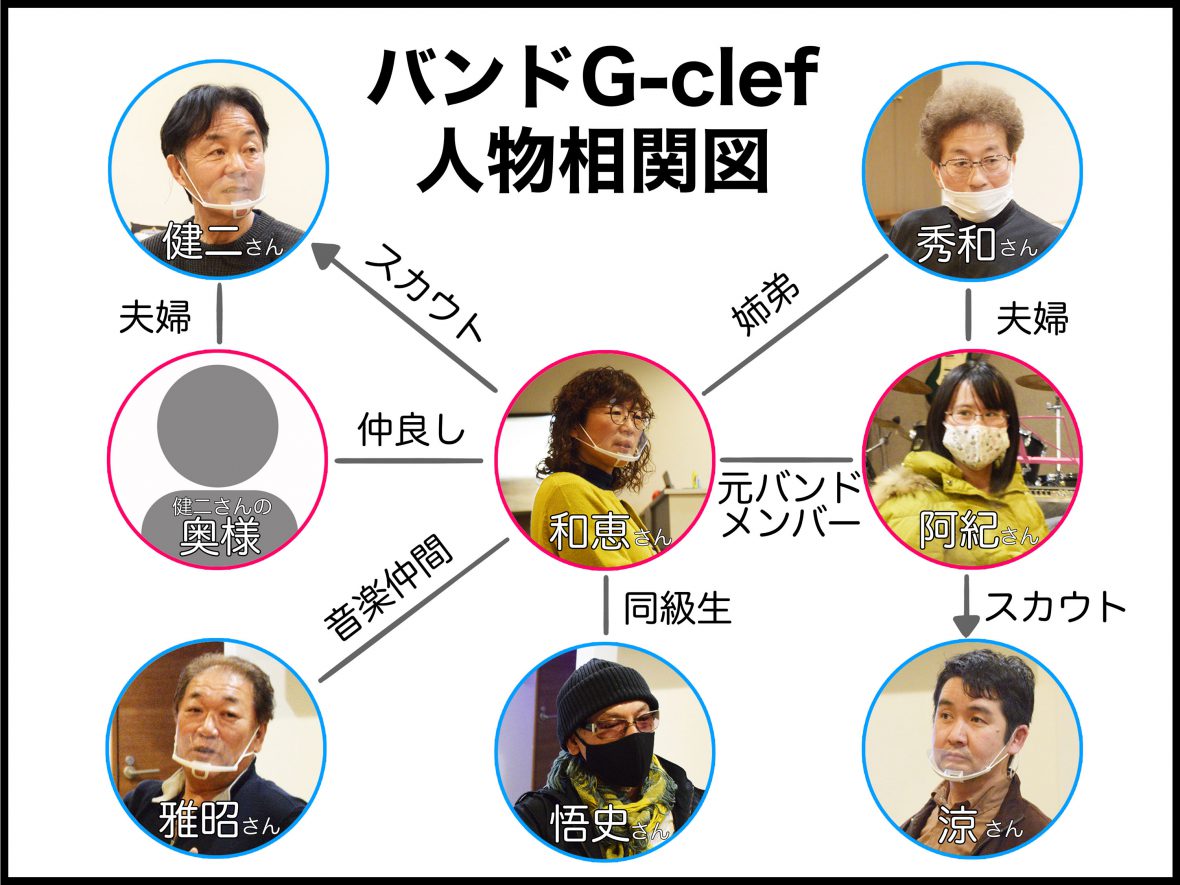

そうね、何度か声をかけてるね。(秀和さんと阿紀さんの)子どもたちも音楽好きよね。歌が始まるとよくリズム取っているもの。

家にも練習用のドラムやキーボードがあるからよく触ってますよ。

スティックで障子は破られたけどね(笑)。

――健二さんは60歳でバンドを始めて、ご家族の反応はどうでしたか?

最初は息子も孫も「本当にやるの!?」って驚いてたけど、ライブを見に来てくれて「かっこよかったよ」って言ってくれたことが嬉しかったですね。

良かった。スカウトした甲斐があったわ(笑)。

上士幌で活動する思い

――バンドのコンセプトってあるんですか?

自分たちや客層に合わせて、昭和の歌謡曲やポップスを意識しているんだけど、聞いた人が踊りたくなるような曲を提供することかな。

十勝管内を見れば、昭和の曲が好きな人って、すごくたくさんいるよね。さっきの新得もそうだけど、いろんな町で地元の人がバンドやってる。だから上士幌でも絶対にやりたいって思ってた。

このバンドも、上士幌のまちづくりに少しでも貢献できたらって思うよね。スナックや居酒屋でもっと演奏して、みんなを楽しませることができたらいいなって思う。この「すなっく話」も最初からライブ演奏ができるスペースを作ったんでしょ?

そう。昔からやりたいっていう気持ちはすごくあったから。エレクトーン1台でもいいから置いて何か弾けるようなお店をやってみたいって思ってて。それで自分がお店をやることになったときに、絶対に演奏できるお店にしようって思ったの。

――今はライブも難しい状況ですよね。

今は活動は自粛しているんだけど、悟史さんを中心にして上士幌町をPRできるオリジナル曲を作っています。

――へえ、どんな曲ですか?

今作っているのは『上士幌Tonight』というタイトルで、この店(すなっく話)での男女の関わりをストーリーにした曲。そして、上士幌のご夫婦の愛を歌った『ずっと一緒に上士幌』、ナイタイ高原牧場をモデルにした『ナイタイで逢いたい』っていう曲。上士幌をテーマにしたご当地ソングを、全国に発信できたらと思います。

音源を作ったら音楽配信もしたいって話してるよね。たくさんの人に聞いてもらって、皆さんと一緒にまちづくりに役立てたいなと思ってる。

ボーカルが肝心ですから、頑張ってくださいね(笑)。

はい(笑)。

みんなで盛り上げていけたらいい

――ほかにもやってみたいことはありますか?

雪が溶けて暖かくなったら、わっか(生涯学習センター)の横のステージで野外ライブやりたいな。

いや、ナイタイ高原で野外フェスでしょ(笑)!

ナイタイ高原で『ナイタイに逢いたい』演奏したいですね。

航空公園は?

バルーンフェスティバルで演奏するのもいいな。実は昔出たことがあるんだ。

道の駅もできたしね。お願いすれば外で演奏できるんじゃない?

僕は高校から町を出て行ったから、人口が減っていくことを憂えていたけど、今は逆に涼さんのような移住者も増えているじゃない。新しいものもできて町全体が面白くなっていると思うんだ。そんなときにバンドに声をかけてもらって、ふるさとの人たちと繋がっていけるのはすごく嬉しいよ。

「すなっく話」も昨年(2020年)の10月にオープンした新しいお店ですしね。

昔に比べたら人口は減っているけど、ただ寂しいって言っていても何にもならないじゃない。だから私にできることをしようって思ったの。

でも本当に、和恵さんが声をかけてくれたおかげでこのバンドができたからね。

新しい生きがいをありがとう。

せっかくお店もできたから、この「すなっく話」が上士幌をテーマにした音楽や文化の発進拠点になっていったら面白いと思う。

僕も自分の子どもの頃の原体験とか、タウシュベツ川橋梁のような観光資源も題材にした曲を作ってみたいな。町花のすずらんとか熱気球とか、テーマもいろいろあるし。

みんなで活性化できたらいいですよね。自分たちだけじゃなくて、私たちの音楽を聞いてくれる人たちも含めて盛り上げたい。

そうね、頑張りましょう!

上士幌町で生まれ育ってずっと住んでいる人、本州から上士幌町に移住して来た人、別の町で暮らしていても地元上士幌町に関わりたいと思っている人。年齢が離れていても、「音楽」を通して「上士幌」で繋がっている皆さんがとても素敵に感じた時間でした。皆さんの音楽が、一人でも多くの耳に届くといいなと思います。

バンド『G-clef』の皆さん、ありがとうございました。

神社があることは当たり前じゃない。上士幌神社を守る神主さん

神社という場所は、古来からその地域の人にとって特別な存在として大切にされてきました。今まで私は、神社というのはどこの地域にもある存在だと思っていました。恥ずかしながら神社といえば参拝客としてお参りしたりおみくじを引いたりする場所としか認識しておらず、いわばいつでもどこにでもあるのが当たり前。そんな風に考えていた私ですが、上士幌神社・宮司の山内さんのお話を伺い、その認識を180°改めることになるのでした。

WRITER

須藤 か志こ

釧路市在住の24歳。北海道の各地域に出向き、取材や執筆をしています。この記事の執筆のため、上士幌に初めて訪れ、その面白さに心が惹かれています。

宮司

山内 豊一さん

礼文島出身。札幌でさまざまな仕事を経験した後、神職の道へ。本州での修行時代を経て北海道神宮、帯廣神社に仕えたのち、昭和60年4月1日より上士幌神社の宮司となる。

山内さんのトンデモ修行の日々

上士幌神社を訪ねると、「ようこそいらっしゃいました」とニコニコ出迎えてくれた山内さん。

滅多にお会いすることがない神主さんという職業の方を前に、少し緊張しながら「今回の記事は、どちらかというとポップな感じで考えていて……」と切り出すと、「いいですね!」とまたまたニッコリ。どうやら山内さんは、私がイメージしていた「神主さん」とは、一味違うキャラクターの持ち主のようです。

僕は社家の出身ではない神主なんですよ。

シャケ……?

そう。代々神社に神職として仕える家系のことですね。一応お伝えしておきますが、「神社は一人一家の私的にするべきではない」としてこの制度は明治に廃止されていますが、実際には現在も旧社家の人間が継ぐことが多いと思います。なので、私のように社家の出身ではない人間が神主をしていることは比較的珍しいのではないでしょうか。

山内さんは上士幌町の出身なんですか?

いえ、礼文島の出身です。私は中学校を卒業したタイミングで礼文島を離れ、札幌へ行きました。札幌でさまざまな職業を経験したあと、姉から「神社に仕えなさい」と言われましてね。当時姉は北海道神宮のガールスカウトに所属していて、その影響から僕を神職にしたかったようなんです。それで姉の言うことを聞き、山形県の神社へ行くことになります。それからそこでの勉強を終え、続いて東京へ。そこでお世話になった宮司さんが、とても厳しいことで有名でして。

どんな風に厳しいんですか?

神職としての勉強、所作、話し方はもちろん、なんと笑い方まで指導を受けるんですよ。

笑い方まで!?

なんでも、そこの神社での勉強が続く人は稀で、僕は4年間お世話になったのですがこれは異例だと言われました(笑)。

どうしてそこで勉強を続けることができたんでしょう?

そうですね……。僕は何かをやるならきちんとやりたいタイプで。そういう性格もあり、続けることができたんでしょうね。

そこの宮司さんはお酒も煙草もやらない人だったんです。ご自身に対しても厳しい方でした。ただ、僕は酒も煙草もやるという……(笑)。

怒られなかったんですか?(笑)

怒られはしないですね。むしろ、宮司さん同士の付き合いの場でお酒が出る場合は、僕が代わりに出席していたくらいでしたから。でもいま思えば、それも一つの勉強として行かせてくれたんだと思います。

メリハリがある職場だったんですね。

その後、その宮司さんに「お前はもっと勉強するべきだ。大学へ行け」と言われまして。ただ、その頃の僕は「東京でやるべきことはやり切った」と思っていたので、北海道に帰りたいと思っていたんです。だからその大学の入試は一応受けたんですが、全部白紙で出しまして。

(絶句)

とんでもないですよね(笑)。さすがに大学に呼び出されました。そのことをきっかけに、宮司さんにも「そんなに北海道に帰りたいなら帰れ!」と言われました。しかし北海道でお世話になることができる神社もあまりなくて……。1カ月だけ受け入れてくれる神社があったのですが、北海道に帰ってきたことが姉にバレまして、「北海道神宮で面倒を見てやる」と言ってもらい、札幌へ戻るわけですね。

ここまでがたった数年の話ですよね……。すでに記事のボリュームが心配です(笑)。

それからやっと札幌に戻ることができたと思ったんですが、続いて帯廣神社から「人手が足りないから手伝ってくれ」と声をかけていただき、異動することになります。

神社にも異動があるんですね。

帯廣神社では必死に働きました。お社を建て直すこともあり、とても忙しかったんです。ヤンチャだった僕の面影がなくなるくらい(笑)。ここで5年半ほど一生懸命働いたので、「そろそろ札幌に戻れるんじゃないかな」と思っていたら、次は「上士幌神社に行ってくれ」と。

ああ、やっと上士幌に!

礼文島から上士幌神社へ

波乱万丈の修行時代を経て、ついに上士幌町の地を踏んだ山内さん。

同じ北海道とはいえ、礼文島出身の山内さんは内陸の上士幌町の文化に戸惑うことも多かったようです。

僕が上士幌神社に来た理由は、先代が高齢で退職されるからでした。上士幌町唯一の神社の宮司さんがいなくなっては困るということで、僕がやってきたわけです。

知らない土地で、いきなり宮司さんに。

そうなんですよ。上士幌町に来たとき、この町の経済状況があまりよくわからなくて戸惑いましたね。僕は海沿いの町の出身ですから、港町でのたくさん物が売り買いされて、派手にお金を使うような経済スタイルはわかるんです。上士幌町は農村地域なので、どちらかというと自給自足、自分たちで食べるものや使うものを育て、自分の家で消費するような生活が中心。なので、最初は探り探りで町の状況を調べ、僕のような経歴の人間の経験を生かせる機会がないか考えていました。

なるほど。

僕自身は、「せっかくここに来たのだから、旧態依然とした環境を変えたい!」と息巻いていました。上士幌神社がそうだというわけではなく、全国的に神社の世界は旧態依然とした価値観が根付いていたことを知っていたので、自分がその価値観を変えるような先駆けになることができればいいなと思っていたんです。

今まで全国を渡り歩いてきた経験を生かすときですね。

僕が外から上士幌町に来た人間で、いい意味で地縁に縛られない立場だということもあり、チャンスだと思いました。いかに神主としての職務をまっとうしながら、地元の人を巻き込みながらこの神社をより良くしていくか。これが使命だったわけですね。

最初に上士幌町に来たとき、地元の皆さんの反応はいかがでしたか?

上士幌町民の皆さんは、「帯広からわざわざ来てくれてありがたい」と言ってくれました。ただ、お寺と神社の違いをあまり意識されていなかったかもしれませんね。あくまで「宗教関係者」という風に僕のことを認識されていたかもしれません。

と言うと?

お寺に勤めていらしゃるお坊さんは、法事や読経で檀家さんを周られますよね。神社の神主は周らないんです。僕は「そこにある」ということが、神社の役目の一つだと思っています。神社は一つの地域に必ずあり、そこに地元住民がお参りするもの。だからこそ、地元住民で守らなきゃいけないものだと思っているんです。

神社は、神主さんだけが守るのではなく、地域全体で守っていくものという意識が大切だということですか?

そうです、そうです。神社は無くしちゃいけないものなんですよ。地域ができるときには、最初に神社と学校ができるものなんです。役場などの行政機関はその後についてくるんですね。

行政機関と同じくらい大切な施設なんですね。

僕はそう思っています。

公開される神社

上士幌町の皆さんにもっと神社の重要性を意識してもらうために、どんなことに取り組まれたんでしょうか?

一番初めに取り組んだことは、組織づくりですね。

おお!

これには全町あげて取り組みました。ここで、上士幌町神社の経営状況を公開したんです。

ええ!?いいんですか!?

もちろんいろいろ言われましたよ。でも、お参りや御祈願で地元の皆さんからお金をいただいている以上、そこについては公開すべきだと私は思っています。それから、地元の皆さんに上士幌神社の経営状況を知ってほしかったということもあるんです。

地元の皆さんの反応はいかがでしたか?

かなりびっくりしていたようです。皆さん、「こんなに大変だったのに、前の神主さんは一人でやりくりしていたんだ……」とおっしゃっていました。他にも、僕が1日何をしているのか、スケジュールも公開しました。朝は何時に起きて、こういうお務めをして、ということを公開したんです。

お話伺っていると、ますます民間企業のようです。

今まで見えてこなかった神社のベールを剥いで公開すると、住民の方の神社へのイメージがガラッと変わったんです。「神社ってこんな場所だったんだ」「神主さんはこんなことをしていたんだ」と知ることで、印象が変わったと言ってくださいました。神社があることは「当たり前」かもしれない。だからこそその「当たり前」は、地域で守っていかなきゃいけないものなんです。

いつでも話せる神主さん

そんな上士幌神社で話題なのが、気球のお守り。その見た目の愛らしさから、地元新聞紙を中心に話題となりました。

このお守りですが、どういった経緯で作られたものだったんでしょうか?

先ほども話した通り、神社と地域は密接に結びついています。この新型コロナウイルスの影響で、少なからず上士幌町もダメージを受けており、以前と比べると町に元気はありません。何か神社として町の助けになれればと思い、制作したものなんです。

正直、お守りや絵馬って見た目も少し堅苦しくてあまり買わなかったんですが、思わず手にとってしまう可愛らしさです。こういう新しいことに挑戦するパワーは、どこから湧いてくるんですか?

私は「やらない」「やるな」ということは言わないんですよ。「やる」「やってみたらいい」ということばかり伝えています。みんな能書きは思いつくんですよね。でも手を動かしてみないとわからない事があるのではないかと。今まで挑戦してきたこと、すべてそうでした。神社のあれやこれやを公開するなんて前代未聞ですし、ほかにもここでは話せないこともいっぱいあります(笑)。でもまずはやってみることが大事なんじゃないですかね。神社に相談にくる方にも、よくそうやって話していますよ。

「神社に相談にくる」?それって一般の方がってことですか?

そうですね。地元の方とか。

山内さんと話していると忘れそうになりますけれど、私、神主さんって気軽に話せる存在じゃないと思っていました。

ああ、そうかもしれませんね。私はよくここで地元の人とお茶をしながら話していますよ。子供から大人まで、いろいろな人が訪ねてくるんですよ。

皆さん、どんなことをお話ししていくんですか?

まあ、他愛もないことから、いろいろな相談ですね。私のところには、悩みに対して解決策が欲しくていらっしゃる方もいますし、ただただ耳を傾けてほしいという人もいます。それぞれがどんな風に話を聞いてほしいかに合わせて話を聞くように心がけています。

神主って、いつでもここにいる存在かなと思うんですよ。「会いにいける神主」みたいな(笑)。先ほども話した通り、神社は「そこにある」ことが役目の一つですから。だから、神主である僕もいつもいて、気が向いたら話すことができる。そんな風に地域の人に親しみを持ってもらえていたら嬉しいです。

「神社がある」ことは「当たり前」かもしれないけれど、その「当たり前」は誰が作っているのか?そんなことを考えたこともなかった私にとって、今回のインタビューはとても衝撃的でした。

「まちづくりと一緒ですよね。『当たり前』は自然発生するものじゃなくて、誰かが作っているんだから」とインタビュー中にサラッと話す山内さんの言葉を聞いて、身が引き締まる思いです。

「そこにある」ということは、一見すると簡単に見えるかもしれません。しかし、「そこにある」を継続し、次の世代まで繋げていくことは容易なことではありません。思わず「いやあ、本当にすごいですね……」と声を漏らすと、「いや、先代は45年間一人で神主をやっていましたから。僕はまだここへ来てから30年ちょっとしか経っていないので、あと15年経ってから評価してください(笑)」となんでもないように言う山内さん。その言葉一つひとつを、改めて大切に考えていきたいと思うのでした。

上士幌の水は美味しい?水のプロのJICA訓練生が調べてみました!

上士幌町の水が美味しい。それは市販されているミネラルウォーターではなく。蛇口を捻って出てくる「水道水」のことです。そう、ここ上士幌町は、水道水が美味しいのです。私は関東にいたときは水を飲むと言えば「ミネラルウォーターを買っていた」のですが、その習慣が上士幌に来てからはすぐになくなりました。上士幌町の水の美味しさをホームページにアップされている「水質検査結果」から解明してみました。

WRITER

田中 亮 (たなか りょう)

JICA訓練生。1982年生まれ。茨城県出身。自然が好きで、土や水の分析をしてきました。自然豊かな上士幌町に「個性」を感じています。もっともっとこの町の「個性」を発掘していきたいです。

私は前職が分析機関で、水道水や工場排水の成分分析や成績書のチェックなど、水を中心とした仕事をしてきました。年間数百件の成績書のチェックをしていたこともあり、大変興味深く上士幌町の水の検査結果を見ることができました。普段は、水が法律の範囲内に収まっているかどうかを確認するだけだったので、水の美味しさを見つけられることにわくわくしてきます。

そもそも美味しい水って!?

まずは「美味しい水」を簡単に定義していきたいと思います。調べていくと、「おいしい水研究会」という団体が水の美味しさを定義していることを発見しました。

そもそもこの団体は、1985年に日本の水道水の美味しさと背景を調査し、美味しい水の要件を検討するために厚生省(現在の厚生労働省)が設立した団体らしいのです。この団体が、美味しい水の定義を発表しているので、見るべき項目を「上士幌町の水」と「他の都市A、B、Cの水」として比べてみました。

蒸発残留物

蒸発残留物(じょうはつざんりゅうぶつ)とは、水を蒸発させたあとに残る残留物で、この成分は主に水のミネラル分になります。この成分が適度に含まれていれば、コクのあるまろやかな味となりますが、多すぎると渋みや苦味が増してしまうらしいのです。

| 美味しい水 | 上士幌町 | A市 | B市 | C市 | |

| 蒸発残留物 | 30~200mg/mL | 104 | 74 | 91 | 150 |

上士幌町の水は、美味しい水の範囲内に収まっていることがわかりましたが、どの都市も範囲内に収まっていて蒸発残留物では違いがわかりませんでした。

硬度

次は、硬度(こうど)です。硬度は、カルシウムとマグネシウムの含有量で表します。

硬度が低いと「軟水(なんすい)」と呼ばれ、味にクセがなく素材の味を引き出す料理に向いているとされています。硬度が高いと「硬水(こうすい)」と呼ばれ、洋風の煮込み料理に向いているとされています。

境目については、いろいろな基準がありますが、通常、60㎎/L以下を軟水、60~120㎎/Lを中硬水、120 ~180 mg/Lを硬水、180mg/L以上を超硬水としています。

| 美味しい水 | 上士幌町 | A市 | B市 | C市 | |

| 硬度 | 10~100mg/mL | 29.8 | 27 | 45 | 69 |

これらの情報をもとに見てみると、上士幌町の水は「軟水」に分類され、水の味にクセがないことがわかりました。ちなみに市販されている日本アルプスで採水しているミネラルウォーターも軟水で親しみやすい水だということがわかりました。

残っている塩素濃度が低い

法律では感染症を防ぐ目的から水道水中の塩素濃度を確保しなければならないとされていて、0.1mg/L以上必要とされています。この量が多すぎるといわゆる「カルキ臭」が発生し、水の味が悪くなります。

| 美味しい水 | 上士幌町 | A市 | B市 | C市 | |

| 残留塩素 | 0.4mL/L以下 | 0.2 | 1.2 | 0.8 | 0.7 |

上士幌町の値をみると、とても値が低いことがわかりました。もともときれいな水なので消毒する必要があまりないと思われます。

水温が低い!!

水を美味しく感じる温度は20℃以下だそうです。結果を見てみましょう。

| 美味しい水 | 上士幌町 | A市 | B市 | C市 | |

| 採水日 | 8月4日 | 8月4日 | 8月19日 | 6月4日 | |

| 水温 | 20℃以下 | 13℃ | 23.4℃ | 33.1℃ | 22.1℃ |

上士幌の水道水は、なんと夏場に採水しても水温が13℃と、気温よりも低いことが判明。他県では20℃よりも高いのに。大雪山系の雪解け水が影響し、夏でもひんやりした水が飲めるんですね。ここは他と比べて顕著に差が出たところでした。

上士幌町の水は自慢できる水です!

今回、水のおいしさ研究会が出している全ての項目については調べることができませんでしたが、全国の水の状況について見ることができました。

日本のどこの都市においても水の基準値は下回っており、日本に住んでいる以上、水道水は安心して飲めることがわかりました。しかし、それ以上に上士幌町の水は、他の都市と比べると、カルキ臭が少なく、水温が低く、飲みやすく「美味しい水」だということがわかりました。

都会にいたときは、夏場、水道をひねっても出てくるのは生ぬるい水だったため、あまり美味しさを感じたことはありませんでしたが、上士幌町に来てからは水が冷たく美味しさを感じています。今後、JICAの活動において海外に出たときに自信をもって上士幌町の水を伝えることができるなと思いました。

皆さん、上士幌町の水は「カルキ臭が少なく、水温が低いので、美味しいんだよ!」と他県の人に自慢できますよ!

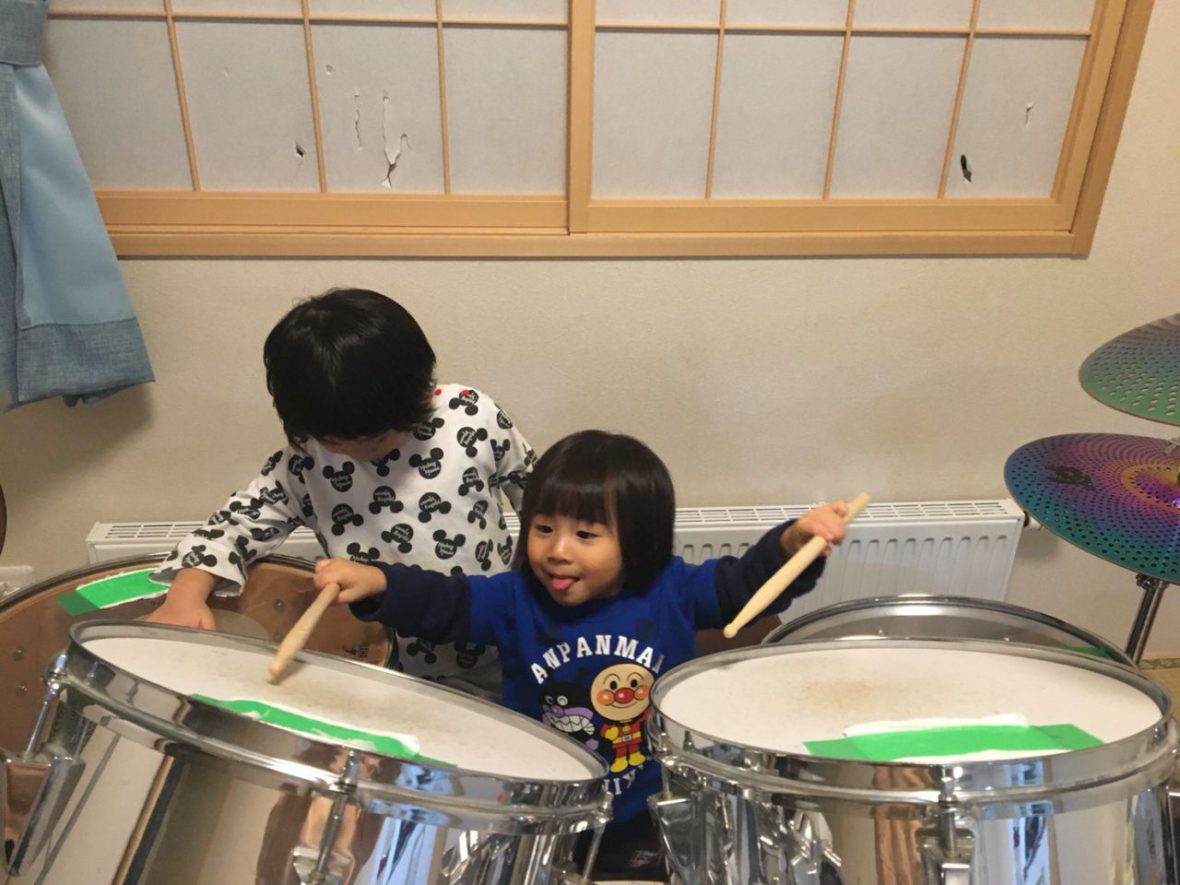

書店がない地域にも本を届けたい~「鈴木書店」鈴木 司さん~

「書店がない地域にも本を届けたい」。そんな思いから十勝管内で移動書店の活動を行っている鈴木司さん。「将来は地元の上士幌町に書店を開業したい」という志を持ちながら、活動を続けています。(制作:ホロロジー編集部)

鈴木書店

鈴木 司さん

|すずき・つかさ|1967年上士幌町生まれ。上士幌高等学校卒業後、10年間上士幌町役場に勤務した後、現在は帯広市内のクリニックに勤務。2017年より十勝管内で移動書店事業を開始、イベント出店などを行っている。2020年度より上士幌町「ハレタかみしほろ」にて出店を開始。将来は上士幌町内に書店を開業することを志している。

本に触れる機会を提供したい

「書店がない地域にも本を届けたい。本に触れる機会や購入できる場を提供したい」

帯広市内の精神科クリニックに勤務する鈴木司さんは、そんな思いから移動書店に挑戦し、活動を行っています。活動をはじめたのは2017年から。本業が休みの週末などを使い十勝管内のさまざまなイベントに出店し、自ら厳選した本を販売しています。

現在は帯広市内に住んでいますが、鈴木さんは上士幌町の出身です。かつては上士幌町にも書店があり、学生時代によく通っていたと鈴木さんは言います。

「学校帰りによく立ち寄っては雑誌や文庫本を購入していました。僕自身、それがきっかけで本が好きになった。書店がなくなると本に触れる機会が減ってしまう。すごくもったいないことだと思うんです」

リアルな場だからこそ出会いが生まれる

そんな自身の原体験もありチャレンジしている移動書店。これまで上士幌町内でもフリーマーケット「楽楽市」やハレタかみしほろ、クラフトキッチンなどでイベント出店を行い、出店回数は約30回を数えます。

「今はインターネット通販で書籍も簡単に購入することができます。購入履歴からはお勧めの本が紹介されてすごく便利ですが、一方で偶発的な出会いが少なくなっていると思います。リアルな書店に並ぶ書籍の中から表紙や背表紙を見て、直接手に取ることで、思いがけない一冊に出会うこともある。それが書籍の良さだと思うんです」

そう話す鈴木さんは、同時に「コミュニケーションの大切さ」も指摘します。

「リアルな場だからこその出会いや発見ってありますよね。お客様との会話から、嗜好がつかめたり人柄が見えてきたりすることもあります。じゃあこんな本に興味があるかなといってお勧めしたり、そんなやりとりが楽しいんです。自分がお勧めした本を購入いただいたときの喜びはひとしおですよ」

また鈴木さんは、移動書店の活動と並行して映画の自主上映活動も行っています。

「書籍が映像化されることはよくありますし、映画を観て原作に興味を持つこともありますよね。いろんなきっかけから本に興味をもってほしいんです。もっとも、僕がどちらも好きということが大きいのですが(笑)」

将来は上士幌町での開業を

そんな鈴木さんは「地元の上士幌町で書店を開業したい」という志を持っています。その実現に向けて事業開業について学ぶために「かみしほろ起業塾」にも参加しました。まずは移動書店を継続させながら、中長期的に開業に向けてのプランを描いています。

「いつか書店を開いたときには、本はもちろん映画も気軽に楽しめる空間にしたいですね。インターネットでは味わえない、お客様との交流の場をつくりたいと思っています」

鈴木さんの活動理念は「本との出会いで豊かな未来を」。

本は世界を広げてくれるだけでなく、時に人生の大切な指針を示してくれることもあります。それは誰でもない鈴木さん自身が知っていること。だから「本を届けたい」。鈴木さんの挑戦は続きます。

※鈴木さんの活動スケジュールは、下記のブログやSNSで告知しています。

鈴木書店ブログ:https://obijisyu.exblog.jp/

Facebookはこちら

「スマホの使い方を教えて欲しい」に応えました!

2020年12月に私たちJICA訓練生は「町内の方々の困りごとを、訓練生が人材センターの会員として自分たちの得意分野を活かして解決します」という企画を行いました。今回は、まちのお世話になった方々に向けて、何か困りごとがありませんかという依頼をしたところ、スマートフォンの操作が分からないというシニアの方が多数いらっしゃることがわかりました。そこで、そんな方たちのお役に立ちたいとスマホ講座を企画しました。その一部始終をお伝えします。

WRITER

田中 亮 (たなか りょう)

JICA訓練生。1982年生まれ。茨城県出身。自然が好きで、土や水の分析をしてきました。自然豊かな上士幌町に「個性」を感じています。もっともっとこの町の「個性」を発掘していきたいです。

身近に聞ける人たちがいない!

「わからなければすぐに家族に聞くことができるし、スマホ講座の需要なんてあるのだろうか?」

そんな心配も抱きながら、手探りの中からの始まりでした。しかし、講座の案内をしてみると、ぞくぞくと参加したいとの声が!参加者の声を聞いてみると「子どもたちには聞きにくい」「詳しい友だちに聞くのは気が引ける」とちょっと遠慮気味。第三者だからこそ聞きやすいということなのかもしれません。

メッセージアプリを使いたい!

参加者にはコロナ禍の中で会えないご家族とのコミュニケーションツールとして新たにスマートフォンを導入された方もいらっしゃいました。

また、メッセージアプリは入っているものの、使い方が分からないという方も多かったので、まずはメッセージアプリでコミュニケーションが取れるようになる講座を開催しました。

参加者の中に仲間同士で釣りに行っているという方がいたので、普段どのように連絡を取っているか聞くと、リーダーがメンバー一人ひとりに電話で連絡をしていたことがわかりました。

そこで講座では、グループを作ることで一斉に連絡ができることをお伝えしました。

操作自体は簡単なので、皆さんすぐに習得されて、メッセージやスタンプを送り合いながら楽しんでいました。これからは、釣り仲間への連絡もバッチリではないでしょうか!

また、気軽にテレビ電話ができることもメッセージアプリの特徴です。2020年の年末年始はコロナの影響もあり、遠方に住んでいるご家族が帰省できなかったという声も多く聞きました。

アプリを使うことで遠く離れたお子さんやお孫さんとも簡単にコミュケーションが取れることをお伝えすると、それは便利と喜んでいただくことができました。積極的に活用していただけると嬉しいですね。

2次元バーコードの読み取りにチャレンジ!

続いてお伝えしたのは、2次元バーコードを使った友だち追加の方法です。

すでにメッセージアプリを利用していても自分の2次元バーコードがあることを知らない方もいらっしゃったため、「これは簡単で便利ね」と、とても喜んでいただけました。

さらに通常の2次元バーコードの読み取りも行いました。バーコードの読み取り機能がついていないカメラでも、メッセージアプリを使えば簡単に読み取ることができます。

テレビや町の広報誌などで2次元バーコードを見つけても「これって何だろう?」と思っていた方も多かったのですが、ここで覚えていただけたことで「今度試してみたい」とおっしゃっていた方もいらっしゃいました。

終えてみて

今回、初めてスマホ講座を開催しましたが、皆さん多種多様な困りごとを抱えていることがわかりました。また私たちにとっては簡単な操作でも、受講者にとっては難しい作業はたくさんあることも実感しました。

しかし、講座を一緒に進めてみると、皆さん使い方をすぐにマスターしていったので、「スマホを使えるようになりたい」「アプリを使ってみたい」という意欲は高いということがわかりました。

ある受講者の方からは「帰り道に自然に笑みがこぼれて、人通りのないところでは大きな声で歌いながら家路につきました。ハッピーな時間をありがとうございました」というメッセージが届きました。このように思っていただける方もいて、本当に嬉しかったです。

このような講座がもっと盛んになり、町のあらゆる世代の人たちがスマートフォンを使いこなせるようになったら、もっと楽しめることがたくさん生まれてくると思います。また世代を超えて人々が交流し、みんなが笑顔になる時代がやって来たら嬉しいなと思いました。

酪農を知ろう! 荒井牧場見学 〜機械化する酪農の形~

2020年11月から「MY MICHI プロジェクト」第2期に参加した私は、プログラムでサンクローバーさんを見学し、その模様をこのホロロジーに掲載しました。そしてプログラム終了後も上士幌町に残ることにしたのですが、せっかくこの町にいるのならば、酪農が盛んな上士幌町のもっといろんな酪農の形を見てみたいと思いました。

ということで、今回は、萩ヶ岡地区にある荒井牧場さんにお邪魔しました。驚いたのは、「牧場のお仕事ってここまで機械化されていたの?」ということでした。酪農の世界で働く皆様には、見慣れた機械かもしれませんが、酪農をまだまだ知らない私にとっては目新しいものばかり。皆さんも、機械化された酪農の形を一緒に見てみませんか?

▶︎酪農を知ろう!サンクローバー牧場見学【前編】〜1億5000万円!?「酪農界のメリーゴーランド」に迫る牧場探検〜

▶︎酪農を知ろう!サンクローバー牧場見学【後編】〜削蹄師の仕事を間近で見学〜

WRITER

苅谷 美紅 (かりや みく)

北海道千歳市出身。MY MICHI2期生を経て、取材メンバーとして活動しています。1ヶ月だけのつもりで来た上士幌生活に魅了され、気づけば5ヶ月目に突入。

荒井牧場の転換期

荒井牧場さんは、代表の荒井力也さんと奥様の登喜子さん、お二人で経営されています。現在の牛の頭数は搾乳牛120頭、育成牛110頭。畜産クラスター事業をきっかけに、平成28年に、牛舎内に牛を固定・つなぎ留めて飼養する「繋ぎ飼育」から、休息場とエサ場を自由に行き来できる「フリーストール牛舎」に方針を転換、「搾乳ロボット」をはじめ新たな機械を導入しました。聞くと今では、荒井牧場さんのように搾乳ロボットを導入したり、機械化が進んでいる牧場も少なくないのだそうです。

その『搾乳ロボット』がこちら。

牧場で活躍する機械① 『搾乳ロボット』

なんと24時間全自動で稼働し、1台につき1日60頭の搾乳ができます。荒井牧場さんにはこの搾乳ロボットが2台あり、1日に120頭の搾乳を自動で行っています。

自動搾乳の様子はこちら▼

牛たちは自ら搾乳ロボットに入ってきますが、これは美味しい餌で呼び込んでいるのです。この搾乳ロボット、3頭連続で問題が起きると、通知が来るシステム。外出中や夜間に通知が届くこともありますが、いち早く対応することができているそうです。

そしてその搾乳データは全て、このパソコンで管理されています。

搾乳されたミルクの量や搾乳に失敗した回数といった、搾乳に関する情報をはじめ、体重や発情予想などもこのパソコンで確認しています。肉体労働のイメージが強かった酪農のお仕事が、だんだんとデータで管理する仕事に変わって来ているのだと感じました。

搾乳ロボットを導入する前は、1頭1頭、乳房炎になっていないかの確認、乳首の洗浄や消毒、搾乳機の取り付けなど、手作業で行なっていたそうです。24時間自動で搾乳が行われることで、搾乳に張り付いている必要がなくなり、ご夫婦2人という少ない人数で牧場経営をするための大きな負担軽減に繋がっているのですね。

牧場で活躍する機械② 糞尿をかき集める『スクレーパー』

続いては、牛の糞尿をかき集める装置。

長い牛舎を頻繁に掃除するのにとても便利な『スクレーパー』です。通常スクレーパーというと、床にこびりついたガムなどを剥がすヘラの形をした工具を指します。牛舎で活躍するスクレーパーは、ロープに繋がれた矢印のような形をした鉄状の装置で、これが地面の糞尿をかき集めていきます。なんとなく、スクレーパーのイメージは湧きましたか?

では、実際に動いている様子をご覧ください▼

牛は1頭につき1日約60kg前後の糞尿をします。荒井牧場さんのように120頭の搾乳牛がいれば、1日に720kgの糞尿を処理する必要があります。集められた糞尿は、ピットという溝に落とされ、巨大な堆肥場に運ばれていきます。

牛の寝床と餌場の間には、数カ所水飲み場が設置されていますが、そこの糞掃除、寝床の糞掃除は雪の降る地方ではお馴染み、雪かきをするための道具『ラッセル』を使い手作業で行われていました。手作業で通路に落とした糞尿は、スクレーパーによって運ばれていきます。

牧場で活躍する機械③ 『餌寄せロボット』

こちらは『餌寄せロボット』。広がった牛の餌を、食べやすいように牛の顔の近くまで寄せてくれます。

その様子がこちら▼

まるで巨大なロボット掃除機のようです。この餌寄せロボットが設置されていない外の餌場では、雪かきの『ラッセル』を使い手作業で餌を寄せていました。

牧場で活躍する機械④ 『哺乳ロボット』

ところで、私と同じ時期に上士幌町に滞在していたJICA訓練生が行っていた、荒井牧場さんでの酪農チャレンジの記事はもうご覧になられましたか?

▶︎かみしほろ人材センターで酪農にチャレンジ!(前編)~餌やり編~

▶︎かみしほろ人材センターで酪農にチャレンジ!(後編)~ミルクやり・お産立ち合い編~

この記事では手作業でミルクを飲ませていましたが、手作業で飲ませるのは生後1週間程度まで。生後1週間を過ぎてから生後60日まではこちらの哺乳ロボットを用いて自動でミルクが与えられています。

1頭につき1日4回(1回500ml×4=2L)。まだ飲ませる必要がある仔牛がピットに入ってきた場合は、乳首がぴょこっと出てくる仕組みです。

機械の洗浄も自動で行われるため、荒井さんご夫婦が日常的に行っているのはミルクの補充だけなのだそう。哺乳ロボットはデータでの正確な哺乳管理ができ、1日に複数回に分けてミルクを与えることで子牛の消化効率を高めて下痢の発生を抑制するなど、仔牛にとってもいいことが多いのだそうです。

牧場で活躍する機械⑤ 『オートマチックトラクター』

最後にお見せするのは搾乳牛への餌やりの様子▼

車を走らせながら、餌を置いていました。長い牛舎でもこれなら短時間で餌をあげることができます。この車の全貌はこちら。

機械化で負担が減る酪農の仕事

「生き物を扱うため、1日も休むことができない」

「肉体労働で大変」

私を含め、酪農に対してそんなイメージを持っていた人も多いと思います。今は機械化が進んでいる牧場も増え、肉体的な負担はかなり軽減されているのだそうです。

荒井さんご夫婦も、初めは、機械化することに対して大きな不安があったと言います。機械がうまく作動せず、夜も眠れないのではないかと心配し、半年間は事務所に泊まり込む生活を覚悟もしていました。

しかし、当時大学生だった息子さんが休学をして導入のサポートをしてくれたこともあり、実際は一度も泊り込むこともなく、スムーズに機械化に移行できました。一方で、全てがデータ化されるため、些細なことに気づき過ぎてしまうこともあるそうですが、従来の飼育手法に比べたら格段に負担が軽減されていることから「もっと早く機械化すればよかった」と登喜子さんはおっしゃっていました。

そしてその息子さんが牧場を継ぐことも決まり、荒井牧場さんにとっては、機械化が牧場を良い方向に導いてくれたようです。「酪農のイメージが良くなったらいいな」そうおっしゃっていた登喜子さんですが、この町に来てから私は、間違いなく、酪農のイメージが変わりました。

1回目のサンクローバーさんに始まり、今回、見学させていただいた荒井牧場さん。上士幌にはさまざまな牧場の形があることを実感しました。私自身、まだ上士幌町に滞在しますので、これから先も、もっともっとさまざまな酪農の形を知れたらいいなと思います。

荒井牧場さん、ありがとうございました!

上士幌町ならではの体験!熱気球で空の旅!

2020年8月末から5カ月間、JICA訓練生として上士幌町に滞在していました。上士幌町ならではの体験をたくさんさせていただいたのですが、その中でも上士幌町といえば「熱気球」。「一度は乗ってみたい!」と思っていたところ、上士幌バルーンクラブさんのご協力のもと、熱気球搭乗を体験させていただきました。今回は天候も良く、最高のフライトでした!

WRITER

瀬谷 友啓

JICA訓練生。栃木県出身。自然溢れる北の大地で景色を楽しみ、人と話し、美味しいものを食べる。さまざまな機会に触れて、町の魅力を感じて自分の言葉で伝えることができたらいいなと思っています。

まずは熱気球について学びました

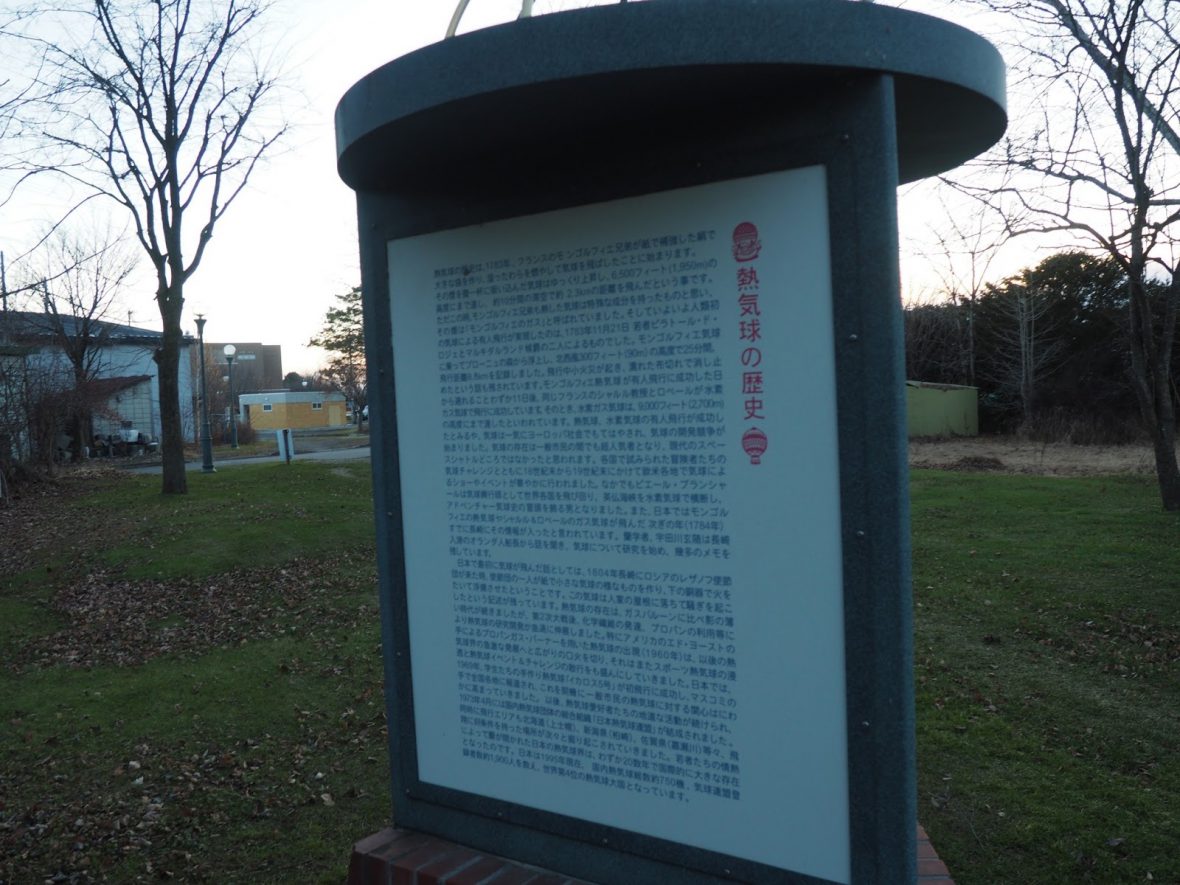

熱気球の歴史

今すぐにでも気球の上からみた景色を皆さんにご紹介したいのですが、この機会に熱気球の歴史を調べてみました。

熱気球の歴史は結構古いのです。1783年フランスで、研究家モンゴルフィエ兄弟によって発明されました。煙突から昇る煙の様子からヒントを得たと言われています。

たしかに煙は上に昇りますね。紙で補強した絹で大きな袋を作り、湿ったわらを燃やして温めた気体を集め、気球として飛ばしたことに始まるそうです。日本では1969年9月に北海道洞爺湖付近で、京都イカロス昇天グループが製作した球皮とゴンドラに、北海道大学探検部が製作したバーナーを搭載した「イカロス5号」が初めて空を飛んだそうです。日本の歴史は意外と最近なんですね。

上士幌町は、日本で初めて本格的な気球の大会を開催した町です。1974年に(昭和49年)に第1回上士幌熱気球フェスティバルが開催されました。上士幌町は日本の中でも、年間を通じて平均気温が低く、気球を飛ばすには絶好のコンディションが整っています。また、着地場所の障害物が少なく、収穫後の畑が使えることも上士幌町で熱気球が盛んに行われている理由の一つだそうです。

熱気球の仕組み

また、気球が空を飛ぶ仕組みも調べてみました。熱気球は球皮の中の空気をバーナーで熱することで、内側の空気が温まり膨張しはじめます。温かい空気は上へ、冷たい空気は下へ向かうという原理を生かして膨らませるのです。そして、球皮を温かい空気で膨らまして外に押し出した分だけ、周囲より空気の密度が低くなり、浮力が生まれます。温かいものは冷たいものより軽いという原理で気球は浮かび上がります。

熱気球が飛ぶ主な時間は1日の中でも風が穏やかな時間帯、日の出後や日の入り前の凪の時間です。

熱気球のパーツ

・球皮(きゅうひ・風船部分のことを指し、熱気を包み込んでいます)

ナイロン製が一般的で、バーナーを炊くと球皮内の温度は70~100度まで上昇します。球皮の頂点の温度が最も高くなるため、強度の強いナイロンを使用します。球皮を膨らませると高さ22m、幅16mほどになります(5階建てのマンションと同じくらいです)。

・バスケット

気球の人が乗るところで、燃料の設置場所です。軽さ、柔らかさ、強さが特徴的な籐製のものが主流です。

・シリンダー(燃料ボンベ)

熱気球のエネルギー。1機につき3〜4本を積み込みます。燃料はLPガスで、満タンに入れると20kgほどになります。なかなかの重さです。

・バーナー

燃料を燃やすための器具。バーナーを炊き、急上昇すると5分もしないうちに1000mまで上昇します。バーナーは必ず二つ搭載されていて、万が一、一つが停止しても飛行できるようになっているそうです。

離着陸地

熱気球はとても大きいため、飛ばす準備や着陸をして片付けるには、田んぼ一枚分ほどの障害物のない場所が必要になります。そのため熱気球が飛ぶ地域は必然的に、電線や集落、森林が少ない地域となります。上士幌町は、ほぼ500m四方に道路が整備されており、夏の小麦や牧草の刈り取り後の11月頃から5月頃までが作物への影響が少なくなるため、飛びやすい時期になるそうです。町の北西にある大雪山系の影響で、冬季は西風か北または北東風が多く、プランによってはロングフライトも楽しむことができるそうです。

いよいよフライト!

皆さん、お待たせしました。いよいよフライトの様子をお伝えします!今回は上士幌バルーンクラブの菅原博治さんに搭乗させていただきました!

同じく上士幌バルーンクラブのパイロットの青木知子さんです。

今回乗せていただいたのはこちら。上士幌バルーンクラブの熱気球「Dreamin’」号です!

立ち上げ

離陸地を決め、機材を降ろします。機材はバンなどの大きな車を使って運搬しています。

次に球皮を袋から出し、広げていきます。気球の頭の部分が最後に広がるように引っ張っていきます。

気球はバスケットも含めて高さが20m近くあるため、袋から出してその大きさに驚きました。

球皮を広げたら、大型の送風機を使って膨らませていきます。その風圧は、正面に人が立つと飛んで行ってしまいそうになるほどです。

入り口をかまぼこ型にして、空気を送り込んでいました。

球皮に十分に空気が入ったら、バーナーで中の空気を熱します。

「ボ~~!」と何度見ても驚く火力で、迫力満点です。一瞬で塊肉がローストビーフになりそうです。

加熱された空気は軽いため、気球の頭だけが持ち上がってしまわないようにロープ(クラウンロープといいます。気球を膨らませるときや着陸時などに気球が動くのをコントロールします)を引いて押さえます。ここで、ようやく想像していた気球の姿になりました。

気球が十分に膨張したら、ゆっくりロープを緩めて気球を立ち上げます。

準備完了! ここまで40分ぐらいでした。みんなで押さえていないと、すぐに飛んでしまいそうな状態でした。

いざ、熱気球搭乗!

炎の勢いを強め、空へと飛び立ちます。

離陸の瞬間は、飛行機のように地面からの距離が離れていくにつれて、「上に上がっているな」と実感するのかと思いきや、なんの感覚もなく、気が付くと一瞬で熱気球は上昇していました。

気球の操縦は、球皮の頂上部にある排気弁(パラシュート)の開閉と、バーナーの火力調整で行います。この操作で可能なのは上下動きのみで、横の動きは自然の風任せです。

自然の風を読み、知識と経験をもとに気球を操ります。パイロットの腕の見せ所ですね。搭乗しているとき、私は風向きなどほとんど分かりませんでした。

大地に映る、太陽に照らされた気球のシルエットの写真。

私はこの風景が一番好きです。見る人も笑顔にしてくれます。

気球に搭乗すると、目に映る空の景色が変化しました。何もない広大な土地が、熱気球1機でがらりと風景が変化するのです。私が子供の頃に夢見ていた「風船に乗って空高くまで飛んでみたい」そんな感覚が、夢から現実になる瞬間が熱気球にはあるのではないかと思いました。

バスケットに乗り込み、激しく燃えるバーナーを見てそんな想いを感じることができた空の旅でした。

今回、熱気球搭乗という貴重な経験をさせていただきました。大きな機体を準備する役割。熱気球を車で追跡し、時間や場所により変化する風の状況をパイロットへと伝えて、熱気球を目的地へと誘導する役割。何か一つでも欠けたらパイロットは飛ぶことができません。支えてくれる仲間との信頼関係があってはじめて飛ぶことができるのだと感じました。皆さん、貴重な体験をありがとうございました!

上士幌町では、夏と冬に「北海道バルーンフェスティバル(冬は「上士幌町ウィンターバルーンミーティング」)」が開催されます。全国各地からバルーンニストが集まり、各自の技量をバルーンに託し、空の上で競い合います。いつかこの大会を見るために上士幌町に来たいと思います!

西原農場さんで農作業体験!〜後編・ゴボウの出荷作業とぼっこ抜き〜

2020年10月、海外派遣前訓練で上士幌町に滞在している私たちJICA訓練生4人は、西原農場さんにゴボウ収穫のお手伝いに行ってきました。今回、私たちは4日間西原農場さんでお世話になり、ゴボウ収穫以外にも長芋のツル下ろし、ぼっこ抜きなどさまざまなお仕事を体験させていただきました。今回は後編。では早速、作業の様子をお伝えします!前編はこちら

WRITER

中山 舞子

1992年生まれ。千葉県在住。青年海外協力隊としてインドに派遣予定。海外派遣の目途がたたない現在、上士幌町に5ヶ月間滞在中。外からの目線で上士幌の魅力を掘り下げて行きます!

ゴボウの出荷作業

午後、私は特別に正行さんにゴボウの出荷場所である農協の選果場へ連れていってもらいました。ゴボウのコンテナを荷台一杯に搭載したトラックに乗り込み、出発。

到着!ここが農協の選果場です。

受付と計量を済ませたら、荷下ろしをしていきます。

農協の職員さんがものすごいスピードで次々とコンテナを降ろしていきます。

指定の場所にフォークリフトで運び、あっという間に出荷は完了。せっかくなのでゴボウの選果の様子も見させてもらいました。選果は倉庫の中で行っており、農協がかみしほろ人材センターなどを通して募集した町民の方々が作業を行っていました。

まずはゴボウの茎の部分を切り取り、ベルトコンベアに乗せていきます。

これがゴボウの茎です。次にゴボウを選別していきます。

ベルトコンベアに乗って流れてきたゴボウを大きさや長さによって階級分けしていきます。階級はかなり細かく分かれており、大きい順に、3L、2L、L、M、2M、S、2S、3S、4S、そして規格外品です。それぞれを袋に詰めて商品の完成!

さっきまで土に埋もれてぬくぬくしていたゴボウたちがこうして綺麗に袋詰めされ、今から世に送り出されていくのかと思うと、ちょっと感慨深い気持ちになりますね。

畑に戻ると、長芋畑のツル下ろしがかなり進んでいました!

ちょうど良いタイミングで、西原さんから15時の休憩に呼ばれました。

休憩スペースに到着すると、お鍋にたっぷりのお芋が用意されていました!

西原さんがみんなのために煮てきてくれたのです。このジャガイモは西原農場さんで取れるキタアカリ。

「みっちゃん(西原さん)が煮る芋、本当に美味しいからみんなたくさん食べなよ!」

「え!?!?!?!これがジャガイモ!?!??!?」

それが一番初めに口に入れたときの素直な感想。完全に今までのジャガイモの概念が覆されました。あまりの甘さにジャガイモとは思えません!

西原さんにどうやって煮たのか聞いてみると「お水と少しのお砂糖で柔らかくなるまでじっくり煮るだけだよ」と言います。この絶妙なお砂糖と火加減がジャガイモの旨みを最大限に引き出しています。

「適当だよ」と西原さんは話すけれど、その絶妙な加減が真似できないんですよね。

西原さんも、みんなにたくさん食べてもらえてとても嬉しそう!

お腹も満たされたところで最後のひと踏ん張り、作業に戻ります。

ぼっこ抜き

長芋畑の準備は、ツルが下ろせたら、あとは地面に刺さっているぼっこを抜くのみ。ぼっこは地面に深く刺さっており、ツルが巻きついていることも多く、簡単には抜けません。

正行さん曰く、腕の力をつかわず体をぼっこに近づけて屈伸運動で全身の力で持ち上げるのがコツなんだとか。言われたようにやってみると確かに体に負担がなくスポっと抜けます。それでも何本か抜くだけで私たちはヘトヘトです。ただ「全力で頑張ります!」とお約束した手前、泣き言は言えません。無心でどんどん抜いていきます。

大分慣れてきてなんだか楽しくなってきました!コツをつかんでくるとぼっこがスポっと抜ける瞬間がたまらない。

「農業は地味な仕事の積み重ねさ」そう正行さんは言います。

確かに野菜の収穫に至るまでどれだけの労力が必要か、想像するのも容易くはありません。でもその一つひとつ一の地味な作業の何か一つでも手を抜くとと美味しい野菜はできないのでしょう。

この広大な農地を背負う正行さんが言うからこそ、その言葉は真実であり、そして真髄なんだと思います。

帰り際にゴボウ畑に目をやると、なんとも神秘的な光景が広がっていました。

最後まで自然の力を感じる1日でした。

今回、この日を含めて4日間お世話になりましたが、収穫作業だけでなく他のさまざまな体験もさせていただき、驚きと学びばかりの非常に勉強になった4日間でした。もちろん慣れない作業に毎日体はバキバキ、1日が終わると体はヘトヘトでしたが、それ以上にこの最高なロケーションでいろんな経験をさせていただき、毎日が新鮮でとにかく楽しかったです。

4日間のお手伝いだけでは、私たちが知れたことなどごく一部に過ぎないとは思いますが、それでもいかにこの上士幌が恵まれた土地であるか、この畑の景色が特別なものであるか。そんなことが少しでも皆さんに伝わったら嬉しいです。

西原さん、4日間ありがとうございました!

西原農場さんで農作業体験!〜前編・ゴボウ収穫と長芋ツル下ろし体験〜

2020年10月、海外派遣前訓練で上士幌町に滞在している私たちJICA訓練生4人は、西原農場さんにゴボウ収穫のお手伝いに行ってきました。今回私たちは4日間西原農場さんでお世話になり、ゴボウ収穫以外にも長芋のツル下ろし、ぼっこ抜きなどさまざまなお仕事を体験させていただきました。普段は土に触れる生活をしていないのですが、ここは農作物の一大産地。ぜひ体験しお手伝いをしたい!そして魅力も伝えたい!西原農場さんでの体験をレポートしていきたいと思います。1日でも密度の濃い体験でしたので、まずは前編として、ゴボウ収穫と長芋のツル下ろし体験をレポートします!

WRITER

中山 舞子

1992年生まれ。千葉県在住。青年海外協力隊としてインドに派遣予定。海外派遣の目途がたたない現在、上士幌町に5ヶ月間滞在中。外からの目線で上士幌の魅力を掘り下げて行きます!

キッカケはかあちゃんばーちゃん野菜市

ことの発端は、かあちゃんばーちゃん野菜市でのこと。

10月に入ってすぐのころ、いつも通り買い物をしながら野菜市の皆さんとお話していました。

実は私たち、農家さんのお仕事に興味があるんですが、今の時期何かお手伝いできることはありませんか?

もう少しでゴボウの収穫時期を迎えるわよ。ゴボウは繊細だし、作業はキツいけれど大丈夫?

ゴボウの収穫が始まるんですね。全力でやりますので、もし私たちでもご迷惑でなければやらせていただきたいです!

本当?後で泣いても知らないよ(笑)。

そう言いながらもお世話を焼いてくれる石川さん。

西原さん、今年のゴボウ収穫は人手は足りてる?この子たちが手伝いたいんだと。

もし来てくれるならありがたいけど、本当にいいのかい?

ぜひお願いします!しっかり働きますので!

そうして話が進み、4日間お手伝いをさせていただけることになりました。農業はすべてが天気次第。いつ開始できるかは、当日にならないと分かりません。

収穫をする日の朝に電話するね!

そして迎えた作業日。この日のために、ヤッケ・ゴム手袋・長靴すべて揃えてきました。準備は万端!

ゴボウ収穫に初挑戦

西原農場さんは上士幌町の市街地を少し抜けた高台にある農家さんで、十勝の主要4品目(小麦、ジャガイモ、てん菜、豆類)をはじめとしたさまざまな作物を栽培されています。家族経営ですが、その農地の広さはおよそ60ヘクタール。なんとディズニーランドをすっぽり入れてもまだ余りが出るくらいの大きさです。

今回農作業体験をさせていただいた西原さんご家族。

まずはじめは、今回の主作業であるゴボウ収穫です。

ゴボウ畑に到着。天気は快晴です!このゴボウ畑だけで3.2ヘクタールあるそうです。

作業の前に畑の下見に来ていたのですが、そのときに見た畑からの眺めが気に入ってしまい、天気が良い日にはこの辺りまでジョギングをしに来ていました。ここで4日間も作業できるなんてそれだけで幸せです。

収穫作業のメンバーは大体7〜8人ほど。普段から西原さんの畑で働いているメンバーも多く、和気あいあいと作業が進められています。時折、畑の中から笑い声が響いてきます。

ゴボウ収穫は、まず機械でゴボウの葉を刈り、その後にゴボウを土ごとトラクターで掘り起こしていきます。掘り出された土の中から機械でゴボウはつまみ上げられ、格子状の台の上へと落とされていきます。

私たちの仕事はそのゴボウを台から素早く回収し、並走しているコンテナに入れていくことです。トラクターの後ろに並んで列を作り、一人ずつ順番に作業を進めていきます。

自分の番がやってきました。

かなりのスピードでゴボウが落ちてきます。手に取るタイミングが難しい!

少なすぎてもダメですが、もたもたしていてもゴボウが堆積し重くて運べません。

今だ!

お、重い!!!!!!!!!ゴボウの重量を大分侮っていました。

ベテランの皆さんがものすごい量を1回で運ぶ姿に驚きを隠せません!

ふらふらしながら何とかコンテナに運びます。

ゴボウが傷つかないよう注意しながら向きを揃えて入れていくのもなかなか大変。

「無理してたくさん持たなくてもいいよ」

ベテランの皆さんがそんな優しい言葉をかけてくれます。しかし何といったって私たちが最年少。人一倍動きます!

コンテナが一杯になるまでひたすらゴボウを集めては入れ、集めては入れを繰り返します。

そうするとすぐに左手がパンパンに。上士幌町に来て運動を怠っていたツケがここでくるとは・・・。

休憩時間には、西原さんが用意してくれたお茶やお菓子をいただきながらみんなで団らん。今回一緒に働いているメンバーは、派遣会社から来ている方や仕事の合間に来ている方、すでに定年退職をされた方、ご夫婦、ママさんなど、多種多様。

驚くのは、皆さんが始終明るく元気なこと!

作業を終えるころには皆さんともかなり仲良くなり、いつも「また明日も来てね!」と言ってもらえることがすごく嬉しかったのを思い出します。

西原さんご夫妻との会話

私は男性陣がゴボウ収穫をしている間、西原さんと一緒にゴボウを入れるコンテナの袋掛けの作業もしていました。

このゴボウを入れる籠に黒い大きなビニール袋をかけ、ゴムで止めていきます。

この日は風が強く、ビニールをかけるのも一苦労。収穫したゴボウを入れるコンテナが足りなくなっては大変!西原さんと急いで作業を進めます。

「いや~、今日はぼわれるね!」

そんな言葉を何度かかけられました。あとで分かったのですが、どうやら「次々に作業に追われる」という意味の方言のようです。

「クァークァー」

突然空から大きな鳴き声が聞こえてきました!

見上げると大きな白い鳥がものすごいスピードで飛んでいきます。

「もう冬かい。あれは渡り鳥の白鳥だよ。冬になると寒いところからやってくるんだ」

西原さんは渡り鳥の到来で冬の訪れを感じるようです。ここ上士幌では暮らしの中で自然を感じる場面が本当に多いことが実感できます。

それにしても北海道の冬は早い。まだ10月中旬ですが、もう間もなく冬がやってきます。

「昔はこの時期でも霜が降りてたんだよ」

ご主人の竹一さんがそう話していたのを思い出します。竹一さんは機械がなかった時代、水道が通ってなかった時代からずっとここの畑を耕してきました。

「上士幌町の好きなところはどこですか?」

竹一さんにそんな質問を投げかけてみました。

「作物にとって環境が良いところだな。ここの野菜はほかの町に比べて質が高いんだ。

牛屋さんが多いから、たい肥が豊富で良い作物が育つんだよ」

竹一さんにとって野菜づくりは生活そのもの。考えるのはいつも作物のことばかり。会話の至るところから野菜中心に生活が回っているのが伝わってきます。毎年美味しい野菜をつくれることが、竹一さんにとってこの上ない幸せなんだとか。

長芋収穫作業

さて、場面は変わり、次は長芋畑に移ります。

西原農場さんでは今人気の高い「十勝太郎」という品種を種芋用に栽培しています。長芋の収穫は10月末から11月の初旬。収穫に向けて私たちも畑の準備をしていきます。

が、まずその前に!

正行さんが長芋を掘らせてくれるとのことで、長芋堀り体験をしてみることに!

まずは周りの土をシャベルで掘り起こします。長芋の土はかなり硬めです。正行さんが穴を掘ってくれました。

長芋が少し顔を出しています。土にかなり根深く埋もれているので、すぐには取り出せません。周りの土をどけて・・・

よいしょ!!

写真では分かりづらいですが、掘り出したときに先が折れてしまいました。強い力で少しでも曲がった方向に引っ張るとすぐ折れてしまうそうです。長芋が”超繊細”野菜と言われる理由が分かりますね。

その後も何本か収穫し、何とか折らずに掘り出すことができました。

さて、仕事に戻ります!まずは長芋のツル下ろしの作業から。

長芋のツルは等間隔に埋められた3mほどの高さのポール(北海道の言葉では「ぼっこ」と言います!)に這うようにして伸びています。ツルを繋ぎ止めるためのロープを解き、ぼっこからツルを下ろしていくのが作業の流れ。

ロープを外します。

竹一さん曰く、ロープを外すときにゴミが出ないよう結び目の中央部分に切り込みを入れるのがポイントなのだとか。細かなところまで工夫が凝らされていて、長年やってきたからこその知識と知恵の量に驚かされます。

そしてツルをぼっこから取り外していきます。

ツルがぼっこに引っかかっているため、なかなか外れません。簡単なように見えますが、気力と労力をつかう作業です。

まだまだツルが残っていますが、12時になったところでお昼休憩です!

この永遠に続きそうな長芋畑の一本道、大空の下でいただきます。この日は金亀亭さんの豚丼弁当でした。農家仕事×絶景×美味しいご飯のトリプルコンボがとにかく最高です!

ツル下ろしの作業で汗ばんだ体も太陽の下でゆっくり乾いていきます。

作業はキツいこともありますが、これからも畑で食べるお昼ご飯を楽しみに毎日頑張れそう!

ということで、前編はここまで!後編も楽しみにしてください!

上士幌の素晴らしき廃線跡巡り 美しいアーチ橋見学&幻の鉄道・拓鉄を探る!【18年間だけ存在した幻の鉄道】

上士幌町の見どころの一つで旅行者を惹きつけているのが、今も残っている国鉄士幌線の廃線跡。特に、鉄道ファンにとっては日本の数ある廃線跡の中でもかなり有名な存在です。しかし、「タウシュベツ川橋梁は知っているけれど、ほかにはどんなものがあるの?」と思っている方も多いはず。前回は士幌線跡でしたが、後編は70年も前に廃線となり地元でもほとんど忘れ去られている、北海道拓殖鉄道(拓鉄)の廃線跡も訪問してきました! 最後までお付き合いいただけますと幸いです。

前編はこちらから

WRITER

伊藤 卓巳

三重県出身。MYMICHIプログラム2期生。青年海外協力隊としてウズベキスタンで観光業に携わっていましたが、コロナの影響で一時帰国。初上士幌どころか初北海道ですが、壮大な景色と美味しい食事に日々感動中。

幻の鉄道、北海道拓殖鉄道跡へ!

さて、舞台を上士幌の市街地に戻します。

今回の「MY MICHIプロジェクト」の一環で、上士幌小学校の校長先生にお話を伺ったときのこと。鉄道に造詣のお深い校長先生から、士幌線のお話はもちろんのこと、「北海道拓殖鉄道」という聞きなれないワードを耳にしました。

「え、なんだこの鉄道?」

調べてみると、走っていた区間は上士幌から新得まで。しかし上士幌を走っていたのは1931年(昭和6年)から1949年(昭和24年)のたった18年間だけとのこと。つまり70年も前に走っていた列車ということになります。

詳しくお話を伺うと、「そもそも人が住んでいるところを通すのではなく『とりあえず線路を通して沿線に人が住んでくれたら』という感じで線路を敷いた」「当初は士幌を通って足寄まで達する予定だったけれど、士幌で線路敷設に反対されたので上士幌へ線路を通すことになった」「途中のトンネルが変形してしまい危険な状態になったので路線を廃止してしまった」などと、興味深い話が盛りだくさん。そこで私は知れば知るほど気になる鉄道、勝手に「幻の鉄道」と命名したこの拓鉄こと北海道拓殖鉄道を調べていくことにしました。

上士幌町内にはほとんど痕跡がないようですが、お隣の士幌町には橋の跡が残っているとのこと。拓鉄に興味を持った時点で何となくこの廃線跡に呼ばれているような気がしたので、一人で探索してみることにしました。

とはいえ場所はいまいちよく分からず、ネットで検索してもほとんど情報が出てこないので、もはや探検の域になりそう。しかしにわか廃線跡ファンとはいえ意地があります。何はともあれ行ってみることに。

やはりスタートは上士幌駅跡があった交通公園。この南から不自然に曲がっているこの道路が、かつての拓鉄路線跡ということです。

が、いきなり畑の中に消えていきます。これは追っても仕方ありません。

ここから一気に士幌町内にある廃線跡を目指します。いざ士幌町へ! 音更川に架かる西上橋の近くに橋の跡があるらしいので探索開始!

…が、土手を行ったり来たりしてもそれらしきものは見つからず。なんせ情報がほとんどないので、当てずっぽうで探してみるしかないのです。

とりあえず橋を渡りきり、左手に少し行くと広大な空き地があったので、ここからアタックしてみることにします。空き地の奥は笹を掻き分けて進まなければならず、若干ジャングル状態。

と、目の前に唐突に現れたのはコンクリート建造物。人の背丈の3倍ぐらいあるでしょうか。ジャングル状態の中に人工物が出現する不思議な光景です。

それらしき文字などは全く書かれていませんが、間違いなく拓鉄音更川橋梁跡です。こんなに自然と一体化しているなんて…。

橋桁や橋脚は全くありませんが、何となく見当を付けて対岸へ戻ってみると反対側の橋台を発見しました。こちらは特に笹に阻まれることもなく、土手沿いの道からすんなり行けました。

さらにこの周りにはもう一つの橋梁跡、ウオップ橋梁があるとのこと。それもぜひ伝えたい! との思いから次の橋梁を目指します。

いくつか牧場の前を通ってウオップ川橋梁があるらしき場所にたどり着きましたが、やはり確かな場所が分からないので川沿いをうろうろ。やはり笹で覆われた茂みもありましたがそこではなさそうで、最終的に川と畑の間の細い道を抜けていくことに。

すると見えてきました、しかも橋台だけではなく橋脚もある!

廃線になって以降は川の流れが変わってしまったようで、橋脚は荒地の中に突っ立っていました。スリムで頼りなさそうなこの橋脚ですが、列車が走らなくなっても川の流れが変わっても70年間耐えてきたのです。

この先の畑の中には上士幌の次の駅の中音更駅跡があるらしいのですが、冬は陽が傾くのが早いため、ここから上士幌へ戻りました。

ということで、玄人向きな北海道拓殖鉄道廃線跡めぐりはいかがでしたでしょうか?国鉄士幌線だけではなく、70年前に廃止された知られざる鉄道の痕跡もしっかり残っているなんて、ロマンを感じませんか? 貴重な遺産として、これからもずっと残っていてほしいものです。ありがとうございました!

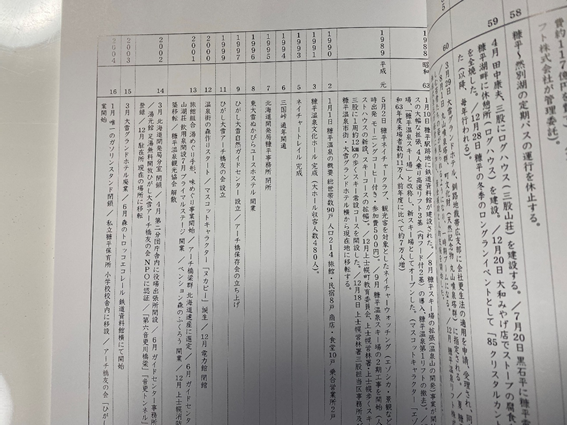

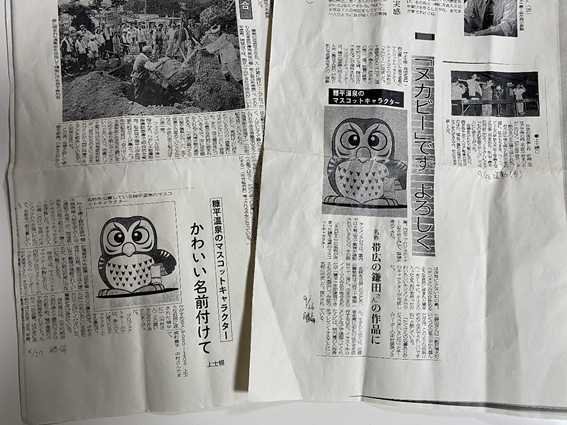

糠平にゆるキャラ!?ヌカビーを追い求めて、誕生秘話に迫る

そもそもの始まりは、ぬかびら源泉郷のホテルのパンフレットや上士幌町観光協会のウェブサイトに載っていたフクロウのキャラクターを見つけたことです。「上士幌町のゆるキャラなのかな?」と思い、インターネットで調べてみても「バルーンくん」「ほろんちゃん」は出てくるものの、フクロウについては、何の情報もありません。「気になる!町に滞在している間に知りたい!」そう思った私は、あのフクロウのマスコットキャラクターの謎を調べてみることにしました。

WRITER

田中 亮 (たなか りょう)

JICA訓練生。1982年生まれ。茨城県出身。自然が好きで、土や水の分析をしてきました。自然豊かな上士幌町に「個性」を感じています。もっともっとこの町の「個性」を発掘していきたいです。

ひがし大雪自然館にて調査開始

まずは、ひがし大雪自然館に足を運んでみました。ひがし大雪自然館ではフクロウなど多くの動物の剥製が保管されています。フクロウの情報をたくさん持っているのではないかという仮説のもと、学芸員の乙幡(おっぱた)さんにお話しを伺いました。

田中:上士幌町観光協会のウェブサイトで、フクロウのイラストを見かけたんですけど、何のキャラクターかご存知ですか?

乙幡さん:もしかしたら「ヌカビー」のことかもしれませんね。キンメフクロウをモデルにした糠平のマスコットなんです。キンメフクロウは、繁殖が確認できたのは糠平が初めてで、剥製はひがし大雪自然館と岐阜県博物館にあるだけ。国内産の剥製は、ひがし大雪自然館だけにしか保管されてないんです。

田中:ヌカビーっていうんですか!?しかも貴重なキンメフクロウがモチーフと!

「ヌカビー」初めて聞いた名前でした、なんとも可愛らしい名前。そして、資料館らしくモチーフとなったフクロウのことや属性まで説明してくれたうえに、ひがし大雪自然館で貴重な展示が見れることも教えてくださるなんて。さすが乙幡さん!

乙幡さんが登場する記事はこちら

さっそく貴重な情報を手に入れたと思い、インターネットで調べてみることに。

しかし…。

「ヌカビー」と検索しても、情報が出てくることはありませんでした…。そう簡単には行きません。

上士幌小学校で大きな収穫!

次は、2020年3月の閉校まで糠平小学校の校長先生を務められていた上士幌小学校の目黒校長先生にヌカビーについて聞いてみました。糠平のことについて詳しいはず!

目黒校長先生に町の歴史をお聞きした記事はこちら

田中:糠平に「ヌカビー」というマスコットキャラクターがいるらしいんですけど、何かご存じですか?

目黒校長先生:もちろん知っていますよ!糠平の婦人部の方々が作った糠平のキャラクターで、キンメフクロウをモデルにしたマスコットです。その昔、十勝工芸社さんが十勝石に彫ったヌカビーが糠平小学校にも置いてあったくらい身近な存在でした。実はヌカビーの原案を持っているので、差し上げますよ!

田中:いろいろご存知なのですね!ありがとうございます!!!

誕生秘話に迫れそうな話に原版のデータまでいただけるなんて。とってもテンションが上がってしまいました。

これはもう少し調べていけばさらなる真相にたどり着けるのでは!そう思った私は、このヌカビーについてもっと掘り下げてみることにしました。

図書館で当時の新聞記事を発見!

インターネットで「ヌカビー」ともう一度検索してみると、ぬかびら源泉郷開湯100周年記念サイト (nukabira100.com)の「100年史」というページが検索結果に表示されました。中身を読んでいくと2000年に「 マスコットキャラクター「ヌカビー」誕生 」とあります!

これはヌカビー誕生のヒントになる情報!!さらに調査を進めるべく、すぐに図書館に出向き、上士幌町に関する記事の切り抜きをピックアップすることにしました。

田中:糠平のマスコットキャラクターのヌカビーについて調べてるんですけど、1999年と2000年の上士幌町の新聞記事を閲覧させていただけますか?

司書さん:書庫にあるので、今持ってきますね。少々お待ちください。

(待つこと数分。記事と共に一冊の本を司書さんが持ってきました)

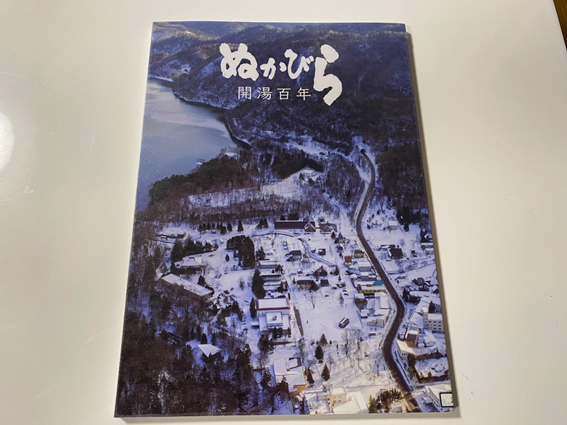

司書さん:この糠平温泉100年記念誌の中に、一行だけですが「ヌカビー」が載っていますね。

これは、100周年記念サイトの冊子バージョン。この情報がウェブサイトにアップされていたようです。しかも、司書さんまでヌカビー調査に協力してくださるなんて。上士幌町の皆さんの優しさに熱いものが込み上げてきてしまいました。ありがとうございます。

そんな皆さんの想いにも応えるたいと、使命感が湧き上がってきます。

1999年1月から順番に上士幌の新聞記事を見ていくと、2000年8月27日、9月26日にヌカビーに関する記事が見つかりました。

記事によると、

「2000年8月、糠平温泉婦人部すずらん会が、内部でプロジェクトチーム「ふくろう」(リーダー・中村里美子さん)を立ち上げ、糠平温泉活性化の取り組みの一環としてマスコットキャラクターを作製し、名前を公募したところ、十勝管内から232通の応募があり、その中から、「ヌカビー」の名前が採用された」ことがわかりました。(2000年9月)

改めてこれらの記事を見ていると、乙幡さんが教えてくれたように「このマスコットのキャラクターのもとになったキンメフクロウは、国内では大雪山系で繁殖が確認されているものの、その数は非常に少ない幻の鳥といわれている」ことが確認でき「キンメフクロウが住めるような自然に囲まれた糠平に」との願いが込められたキャラクターだということもわかりました。

なんとなんと、ヌカビー誕生までのストーリーまでもがわかりました。感無量です。ということで、再び誕生の舞台となった糠平を訪れることにしました。

糠平温泉ホテルで巡り会ったもの

糠平温泉ホテルのタオルにヌカビーのイラストが使われているという噂を聞きつけ、さっそく話を伺うことに!

田中:ヌカビーのことを調べていまして、糠平温泉ホテルさんのタオルにヌカビーが描いてあると聞いたんですが。

糠平温泉ホテル:そうですね。ヌカビーが誕生したときから20年、タオルに載せています。でも実はこのタオルを刷新するので、このヌカビーも最後になるんですよ。

田中:ええええええ!?最後ですか!?

それは悲しい。でもこの調査でタオルに巡り会えてそんな話が聞けるなんて、もしかしたらヌカビーに導かれていたのかもしれません。

そして、最後の思い出にと貴重なヌカビータオルを見せてもらうことに。思ったよりもカラフルなヌカビーが。

足湯に浸かったお客様向けに使っていたものだったらしいのですが、せっかくだからとヌカビータオルを譲っていただきました。ありがとうございます!

中村屋で素敵なストーリーを聞く

そして糠平でもう1件、中村屋さんを尋ねてみることに。

中村さんには以前に私がインタビューをさせてもらったことも。記事はこちら

田中:すみません、ヌカビーのこと調べていまして、何か知っていることはありませんか?

中村さん:ヌカビーですか。面白いものを調べていますね。その当時、温泉旅館を盛り上げるというので、前身の富士見観光ホテルにテレビ番組の取材が入ったんですよね。その番組の中で糠平にマスコットキャラクターを作りませんかという話になって、ヌカビーが生まれたんですよ。

田中:えっ。これは新情報!テレビ番組がきっかけだったんですか!?

後ほど、テレビ局に電話してみましたが、当時の番組は古すぎて情報がないとの返答をもらいました。誰か知っている人がいれば教えてください。

中村さん:ちなみに、宿で使っているお風呂バッグは、ヌカビーの気球から作られているんですよ。

田中:まさかのヌカビーの遺産!以前、気球の球皮から作られているとは聞いていましたが、ヌカビーの気球だったのですね。

ちなみに、糠平では2013年まで早朝に気球搭乗体験を実施していて、ヌカビーの気球を使用していたそうです。気球の布は安全のため、3年に1度は新調する必要があり、ここ中村屋では、使わなくなった球皮をお風呂バッグにリメイクしていたのです。そのストーリーも素敵です。

中村さん:実は、一部の部屋のお風呂バッグには、ヌカビーのイラストの部分も使用しているんですよ。

田中:本当ですか!ぜひ、見せてください!!

あのヌカビーが役目を終え、新たな人生を歩んでいたなんて。今回はその特別なバッグを見させていただけることになりました。

ほかのお風呂バッグは赤一色なのに対して、こちらには、黄色のポケットが。もしかして、この黄色い部分はヌカビーのクチバシでしょうか。

こっちの黒はヌカビーの目の部分でしょうか。想像していると、巨大なヌカビーが浮かび上がってきて楽しくなりますよね。心弾ませながら中村屋を後にしました。

森のふくろうで「あの人」に出会う!

さらに糠平の市街を歩いていたら、「…あれ?もしかしてあれは…ヌカビー?」と、なんとヌカビーのイラストが描かれた建物を発見!その場所は「ペンション森のふくろう」です。これはきっと何か話が聞けるに違いない!と、行ってみることにしました。

入口に入るととすぐにフクロウなどの置物が私たち出迎えてくれています。ますます期待が膨らみます。

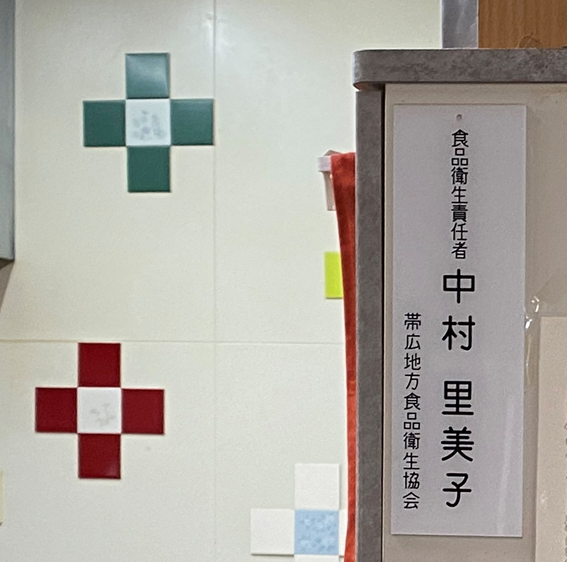

そして、さりげなくキッチンを覗き、食品衛生責任者の名前を見てみると、

えっ!?中村里美子さん?

もしかして、図書館で調べた新聞記事に「プロジェクトリーダー」として名前が記載されていた中村里美子さんではないでしょうか??

さっそく聞いてみることに。

記事のコピーとともに「この中村さんですか?」と尋ねると、

「あら!この記事は私だね。ヌカビー!なつかしいわね」

やはり、プロジェクトリーダーの中村里美子さんで間違いありませんでした。まさか、こんなところで会えるなんて!しかも当時リーダーをしていた方が目の前にいるなんて、いきなり緊張してしまいました。質問考えていない!!

落ち着いて、ヌカビー誕生当時の様子を聞いてみると

「ヌカビーの図柄はみんなで考えたんですよ。かわいいでしょ。このペンションを立ち上げたときにヌカビーを建物に入れたらどうかという話がでて、玄関の上にヌカビーを入れたんですよ。夜になると光ってかわいいですよ」

確かに、玄関に何個かあるライトにはヌカビーが描かれています。そしてライトアップされていました。

かわいい…。その一言につきました。

ロビーにいくと、

これは、まさか…。

ヌカビー!!

かわいすぎる…。あの凛々しい眉毛?も再現されています。

田中:このヌカビーはどうしたんですか?

中村さん:関東から来たお客さんで、図柄を見せたらリオのサンババージョンを作ってくれたの。かわいいでしょ。すぐ売れちゃうんですよ。

田中:手づくりですか!?しかもリオとのコラボ。レアすぎる!!ほしい!

さっそく購入してしまいました。もう僕にはヌカビー愛が溢れているのです。

田中:そういえば、このペンションの名前は、なぜ森のふくろうなんですか。

中村さん:世界の至るところでフクロウは神様だといわれていて、そんなにたくさんの人を見守る「守り神」ならということで、糠平にもフクロウがいるし、森のふくろうという名前にしたんですよ。

田中:そんな素敵な意味が込められていたんですね。ヌカビーも守り神として糠平を見守ってくれていますね。

最後は、中村里美子さんとヌカビーと一緒に記念撮影。これからもヌカビーを盛り上げることを約束しました!

ということでヌカビー調査は以上に。最初はどうなるかと思ったこのヌカビー取材も、想像以上にたくさんの方のお話を伺うことになり、そしてたくさんの秘話をご紹介できることになりました。皆さん楽しんでいただけましたでしょうか?

インターネット検索に慣れてしまっていた私ですが、聞き取り調査で得られたのは糠平に思いを馳せる人たちの生の声でした。今回の取材を機に、2020年に成人を迎えたヌカビーの歴史を後世にも残していきたいと思います!

上士幌の素晴らしき廃線跡巡り 美しいアーチ橋見学&幻の鉄道・拓鉄を探る!【士幌線篇】

上士幌町の見どころの一つで旅行者を惹きつけているのが、今も残っている国鉄士幌線の廃線跡。特に、鉄道ファンにとっては日本の数ある廃線跡の中でもかなり有名な存在です。しかし、「タウシュベツ川橋梁は知っているけれど、ほかにはどんなものがあるの?」と思っている方も多いはず。「MY MICHIプロジェクト」に参加して上士幌町に滞在していた私は、プログラムで士幌線の廃線跡を巡っているうちに子どもの頃の鉄ちゃん魂がよみがえり、にわか廃線跡ファンになってしまいました。今回、そんな私が上士幌町の素晴らしい廃線跡をご案内いたします。前編は士幌線です!

後編はこちらから

WRITER

伊藤 卓巳

三重県出身。MYMICHIプログラム2期生。青年海外協力隊としてウズベキスタンで観光業に携わっていましたが、コロナの影響で一時帰国。初上士幌どころか初北海道ですが、壮大な景色と美味しい食事に日々感動中。

まずは上士幌~糠平間のアーチ橋をめぐる!

帯広と十勝三股を結び、1987年(昭和62年)に廃線となった国鉄士幌線。上士幌町の市街地から北へは、国道273号に沿って線路が通っていました。

上士幌町の中心部にある広々とした交通公園が、かつての上士幌駅でした。町の中心駅だけあって、ホームが2線ある比較的大きな駅だったようですが、当時の面影は全くありません。ただ、駅があったことを知らせる看板が立っています。

交通公園は路線跡に沿って細長く広がっています。そして遊歩道に。

市街地を抜けると、土手のような地形になります。まさしく33年前までこの場所に列車が通っていた証です。

そしてこの地形は畑の中へと消えていきました。

さらに北上して、上士幌の次の萩ヶ岡駅があったであろう場所を訪れてみましたが、完全に草っ原。駅など見る影もありません。

続いては清水谷と黒石平。駅があった当時は活気あふれる場所で、特に清水谷は駅前に飲み屋街まであったそうです。

上士幌町は古くから林業が盛んだった地域で、士幌線は旅客のほか木材の輸送という重要な役割を担っていました。林業従事者の増加に伴って、士幌線沿線に街が形成されていったのです。また1950年代には糠平ダムの建設が始まり、工事関係者が移り住んだことで街がさらに発展を遂げました。

しかしダムが完成したことで工事関係者が去り、さらに木材の輸入自由化によって国内林業が衰退していくと鉄道の需要がなくなり、廃止に至ったのです。

上士幌町の歴史は、士幌線の歴史と密接に関わっていることがわかります。

さて、清水谷駅跡以北からは見ごたえのアーチ橋が出現してきます。士幌線では、建設費を安く上げるため現地で取れる砂や砂利を利用したアーチ橋が多く造られました。渓谷美と調和させるため、美しいアーチ橋を選んだともいわれています。国道から見える橋も多いので、一つひとつしっかりと見学していきます。

まずは国道と平行しているように架かっている第三音更川橋梁。鉄筋コンクリートアーチ橋では道内一の歴史と(1936年竣工)と大きさ(高さ32m)で、峡谷をまたぐ豪快な姿が見られます。

次に見えてくるのが、国道の鱒見トンネルに入る直前に見える第二音更川陸橋。かつてこの周辺のアーチ橋をほぼ制覇した私の友人の廃墟マニアがも一押しと言っていた橋です!

川を渡らない陸橋で、断崖絶壁にひっそりと同化しているような姿が印象に残ります。

一見すぐ近くまで行けそうに見えますが、一度川に下りなければならず、近くまで行くのはなかなか難しそう。

鱒見トンネルを出ると今度は第四音更川橋梁が見えます。中央の桁橋が撤去されてしまっていて、なかなか衝撃のビジュアルです。しかも残った橋の上には立派な木が生えています。このまま自然に同化してしまうのでしょうか…。

糠平ダムを右手に見て、トンネルをいくつか越えるとぬかびら源泉郷に入ります。糠平駅跡は現在上士幌鉄道資料館として公開されています。

私が行ったときはあいにく冬季休業中でしたが、士幌線に関する資料のほか、当時の運転席からの映像やトロッコ体験乗車もあり、盛りだくさんの資料館です。

敷地内には踏切や駅名標があり、

嬉しいことに線路の上を歩き、そのまま糠平川橋梁の上を渡ることができるのです!これはスタンドバイミーごっこをしたくなりますね。

糠平川橋梁は、橋の下の遊歩道から眺めることもできます。

橋を渡ると、封鎖されたトンネルが出現。糠平から北へ向かう、第7糠平トンネルです。

この糠平もまたダムと歴史を共にした地区です。かつての糠平駅や糠平の街は、現在はダム湖の底。通常だとダムや人工湖ができて街が移転すると反対運動が起こりますが、糠平の場合はなんと大歓迎だったそうです。なぜでしょうか?

糠平といえば温泉。しかしダム建設前は、駅と旅館街が離れた場所にあり、湯治客にしてみればアクセスが悪かったそうです。ところがダムができるおかげで駅が旅館街の近くに移転し、これは便利!となったのですね。しかも湖面の上を列車が走るのはなかなか絵になる風景だったそう。今も残っていれば、インスタ映えスポットになっていたかもしれませんね。

お待ちかねのタウシュベツ!そして終点の十勝三股へ・・・

糠平以北は、全線廃止となる9年前の1979年(昭和54年)に事実上廃止(正式には休止)してしまった区間。けれどもアーチ橋たちは美しい姿をとどめています。

まず見えるのが三の沢橋梁。ここも遊歩道として橋の上を歩くことができ、広大な糠平湖の眺めを楽しむこともできます。

夏季期間であればそ橋の近くで森の中を駆け抜けるトロッコ「エコレール」に乗ることもできます。

さらに北上すると、タウシュベツ展望台への入口が。駐車場から林の中を歩くこと200m。途中廃線跡とも交差します。

展望台に到着。湖の向こうにタウシュベツ川橋梁を望むことができます。

ただし、橋までは約750m。間近で橋を見たい場合は、ぬかびら源泉郷のひがし大雪自然ガイドセンターが主催するタウシュベツ橋ツアーに参加するか、上士幌市街にある十勝西部森林管理署東大雪支署(営林署)で林道通行許可証を取得すれば自力で行くことができます。

私は、橋を独占してじっくり見たい! ということで後者を選択。ちなみに私は「MY MICHIプロジェクト」参加中の1カ月間に3回行きました。行けば行くほど虜になるタウシュベツマジック!

このタウシュベツはダム湖に沈んだ旧線の唯一の痕跡なのです。1955年(昭和30年)から全く使われず、しかもダム湖に沈んで凍結してまた現れて…のサイクルが何十年も繰り返されてきたわけで、つまり今こうして見られるのが奇跡。

国道に戻ってアーチ橋探索を続けます。次に向かうは第五音更川橋梁。

長さ109mで、高さもある堂々とした橋! 川の美しさも目を引き、タウシュベツ以外では個人的に一番好きな橋です(タウシュベツはやっぱり別格)。

さらなる推しポイントは、廃線跡を歩いて行くと幌加駅跡があること。

ホームに上がれるのはもちろん、切り替えポイントを操作することも! 鉄道関係者の方以外で切り替えポイントを操作したことがある人ってどれくらいいるんでしょうか?

この幌加もかつては林業でにぎわっていた地区ですが、もはや人家はありません。ただここから6kmほどのところに幌加温泉「鹿の谷」があり、知る人ぞ知る秘湯になっています。

さて、士幌線の廃線をめぐる旅もあとは終点十勝三股を残すのみ。実は廃線跡ファンの間で士幌線が有名な理由は、この十勝三股駅は一時期廃止ではなく「休止」扱いとなっていたためと言われています。駅は一応営業中なのに列車が365日来ないという奇妙な状況になっていたことがファンの心を掴んだからなのです。

駅はこの宙ぶらり状況を経て1987年に廃止となり、最盛期には2,000人いたと言われる人口も今は2世帯のみ。そのうちの1世帯がカフェ「三股山荘」で、駅を再現した模型が展示されています。

そしてやはり駅跡には駅名標が。

士幌線跡をたどってみると、このように駅跡がしっかりと手入れされていたり、アーチ橋が美しい姿をとどめていたりします。他の地域だと廃線が朽ち果ててしまったり、そもそも痕跡すら残っていないことも多く、これは本当に驚くべきことだと感じました。特にアーチ橋は、地元団体が保存活動をしていることが市民活動のモデルとされ、道内で現在67件ある「北海道遺産」の一つに登録されています。

新しいものを作るのではなく古いものを残すこと、廃線跡を利用して観光客に注目される地域資源を作り上げていく姿勢は、町おこしや地域創生の良いお手本になると思います。

と、ここまでが士幌線のお話。後編は地元の人もあまり知らない北海道拓殖鉄道跡に迫っていきます。ぜひ乞うご期待!