上士幌の素晴らしき廃線跡巡り 美しいアーチ橋見学&幻の鉄道・拓鉄を探る!【18年間だけ存在した幻の鉄道】

上士幌町の見どころの一つで旅行者を惹きつけているのが、今も残っている国鉄士幌線の廃線跡。特に、鉄道ファンにとっては日本の数ある廃線跡の中でもかなり有名な存在です。しかし、「タウシュベツ川橋梁は知っているけれど、ほかにはどんなものがあるの?」と思っている方も多いはず。前回は士幌線跡でしたが、後編は70年も前に廃線となり地元でもほとんど忘れ去られている、北海道拓殖鉄道(拓鉄)の廃線跡も訪問してきました! 最後までお付き合いいただけますと幸いです。

前編はこちらから

WRITER

伊藤 卓巳

三重県出身。MYMICHIプログラム2期生。青年海外協力隊としてウズベキスタンで観光業に携わっていましたが、コロナの影響で一時帰国。初上士幌どころか初北海道ですが、壮大な景色と美味しい食事に日々感動中。

幻の鉄道、北海道拓殖鉄道跡へ!

さて、舞台を上士幌の市街地に戻します。

今回の「MY MICHIプロジェクト」の一環で、上士幌小学校の校長先生にお話を伺ったときのこと。鉄道に造詣のお深い校長先生から、士幌線のお話はもちろんのこと、「北海道拓殖鉄道」という聞きなれないワードを耳にしました。

「え、なんだこの鉄道?」

調べてみると、走っていた区間は上士幌から新得まで。しかし上士幌を走っていたのは1931年(昭和6年)から1949年(昭和24年)のたった18年間だけとのこと。つまり70年も前に走っていた列車ということになります。

詳しくお話を伺うと、「そもそも人が住んでいるところを通すのではなく『とりあえず線路を通して沿線に人が住んでくれたら』という感じで線路を敷いた」「当初は士幌を通って足寄まで達する予定だったけれど、士幌で線路敷設に反対されたので上士幌へ線路を通すことになった」「途中のトンネルが変形してしまい危険な状態になったので路線を廃止してしまった」などと、興味深い話が盛りだくさん。そこで私は知れば知るほど気になる鉄道、勝手に「幻の鉄道」と命名したこの拓鉄こと北海道拓殖鉄道を調べていくことにしました。

上士幌町内にはほとんど痕跡がないようですが、お隣の士幌町には橋の跡が残っているとのこと。拓鉄に興味を持った時点で何となくこの廃線跡に呼ばれているような気がしたので、一人で探索してみることにしました。

とはいえ場所はいまいちよく分からず、ネットで検索してもほとんど情報が出てこないので、もはや探検の域になりそう。しかしにわか廃線跡ファンとはいえ意地があります。何はともあれ行ってみることに。

やはりスタートは上士幌駅跡があった交通公園。この南から不自然に曲がっているこの道路が、かつての拓鉄路線跡ということです。

が、いきなり畑の中に消えていきます。これは追っても仕方ありません。

ここから一気に士幌町内にある廃線跡を目指します。いざ士幌町へ! 音更川に架かる西上橋の近くに橋の跡があるらしいので探索開始!

…が、土手を行ったり来たりしてもそれらしきものは見つからず。なんせ情報がほとんどないので、当てずっぽうで探してみるしかないのです。

とりあえず橋を渡りきり、左手に少し行くと広大な空き地があったので、ここからアタックしてみることにします。空き地の奥は笹を掻き分けて進まなければならず、若干ジャングル状態。

と、目の前に唐突に現れたのはコンクリート建造物。人の背丈の3倍ぐらいあるでしょうか。ジャングル状態の中に人工物が出現する不思議な光景です。

それらしき文字などは全く書かれていませんが、間違いなく拓鉄音更川橋梁跡です。こんなに自然と一体化しているなんて…。

橋桁や橋脚は全くありませんが、何となく見当を付けて対岸へ戻ってみると反対側の橋台を発見しました。こちらは特に笹に阻まれることもなく、土手沿いの道からすんなり行けました。

さらにこの周りにはもう一つの橋梁跡、ウオップ橋梁があるとのこと。それもぜひ伝えたい! との思いから次の橋梁を目指します。

いくつか牧場の前を通ってウオップ川橋梁があるらしき場所にたどり着きましたが、やはり確かな場所が分からないので川沿いをうろうろ。やはり笹で覆われた茂みもありましたがそこではなさそうで、最終的に川と畑の間の細い道を抜けていくことに。

すると見えてきました、しかも橋台だけではなく橋脚もある!

廃線になって以降は川の流れが変わってしまったようで、橋脚は荒地の中に突っ立っていました。スリムで頼りなさそうなこの橋脚ですが、列車が走らなくなっても川の流れが変わっても70年間耐えてきたのです。

この先の畑の中には上士幌の次の駅の中音更駅跡があるらしいのですが、冬は陽が傾くのが早いため、ここから上士幌へ戻りました。

ということで、玄人向きな北海道拓殖鉄道廃線跡めぐりはいかがでしたでしょうか?国鉄士幌線だけではなく、70年前に廃止された知られざる鉄道の痕跡もしっかり残っているなんて、ロマンを感じませんか? 貴重な遺産として、これからもずっと残っていてほしいものです。ありがとうございました!

糠平にゆるキャラ!?ヌカビーを追い求めて、誕生秘話に迫る

そもそもの始まりは、ぬかびら源泉郷のホテルのパンフレットや上士幌町観光協会のウェブサイトに載っていたフクロウのキャラクターを見つけたことです。「上士幌町のゆるキャラなのかな?」と思い、インターネットで調べてみても「バルーンくん」「ほろんちゃん」は出てくるものの、フクロウについては、何の情報もありません。「気になる!町に滞在している間に知りたい!」そう思った私は、あのフクロウのマスコットキャラクターの謎を調べてみることにしました。

WRITER

田中 亮 (たなか りょう)

JICA訓練生。1982年生まれ。茨城県出身。自然が好きで、土や水の分析をしてきました。自然豊かな上士幌町に「個性」を感じています。もっともっとこの町の「個性」を発掘していきたいです。

ひがし大雪自然館にて調査開始

まずは、ひがし大雪自然館に足を運んでみました。ひがし大雪自然館ではフクロウなど多くの動物の剥製が保管されています。フクロウの情報をたくさん持っているのではないかという仮説のもと、学芸員の乙幡(おっぱた)さんにお話しを伺いました。

田中:上士幌町観光協会のウェブサイトで、フクロウのイラストを見かけたんですけど、何のキャラクターかご存知ですか?

乙幡さん:もしかしたら「ヌカビー」のことかもしれませんね。キンメフクロウをモデルにした糠平のマスコットなんです。キンメフクロウは、繁殖が確認できたのは糠平が初めてで、剥製はひがし大雪自然館と岐阜県博物館にあるだけ。国内産の剥製は、ひがし大雪自然館だけにしか保管されてないんです。

田中:ヌカビーっていうんですか!?しかも貴重なキンメフクロウがモチーフと!

「ヌカビー」初めて聞いた名前でした、なんとも可愛らしい名前。そして、資料館らしくモチーフとなったフクロウのことや属性まで説明してくれたうえに、ひがし大雪自然館で貴重な展示が見れることも教えてくださるなんて。さすが乙幡さん!

乙幡さんが登場する記事はこちら

さっそく貴重な情報を手に入れたと思い、インターネットで調べてみることに。

しかし…。

「ヌカビー」と検索しても、情報が出てくることはありませんでした…。そう簡単には行きません。

上士幌小学校で大きな収穫!

次は、2020年3月の閉校まで糠平小学校の校長先生を務められていた上士幌小学校の目黒校長先生にヌカビーについて聞いてみました。糠平のことについて詳しいはず!

目黒校長先生に町の歴史をお聞きした記事はこちら

田中:糠平に「ヌカビー」というマスコットキャラクターがいるらしいんですけど、何かご存じですか?

目黒校長先生:もちろん知っていますよ!糠平の婦人部の方々が作った糠平のキャラクターで、キンメフクロウをモデルにしたマスコットです。その昔、十勝工芸社さんが十勝石に彫ったヌカビーが糠平小学校にも置いてあったくらい身近な存在でした。実はヌカビーの原案を持っているので、差し上げますよ!

田中:いろいろご存知なのですね!ありがとうございます!!!

誕生秘話に迫れそうな話に原版のデータまでいただけるなんて。とってもテンションが上がってしまいました。

これはもう少し調べていけばさらなる真相にたどり着けるのでは!そう思った私は、このヌカビーについてもっと掘り下げてみることにしました。

図書館で当時の新聞記事を発見!

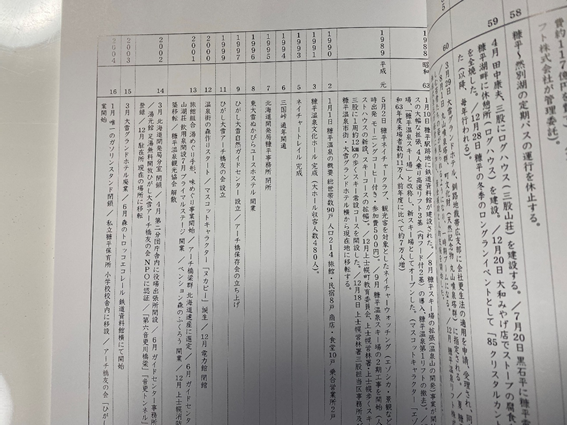

インターネットで「ヌカビー」ともう一度検索してみると、ぬかびら源泉郷開湯100周年記念サイト (nukabira100.com)の「100年史」というページが検索結果に表示されました。中身を読んでいくと2000年に「 マスコットキャラクター「ヌカビー」誕生 」とあります!

これはヌカビー誕生のヒントになる情報!!さらに調査を進めるべく、すぐに図書館に出向き、上士幌町に関する記事の切り抜きをピックアップすることにしました。

田中:糠平のマスコットキャラクターのヌカビーについて調べてるんですけど、1999年と2000年の上士幌町の新聞記事を閲覧させていただけますか?

司書さん:書庫にあるので、今持ってきますね。少々お待ちください。

(待つこと数分。記事と共に一冊の本を司書さんが持ってきました)

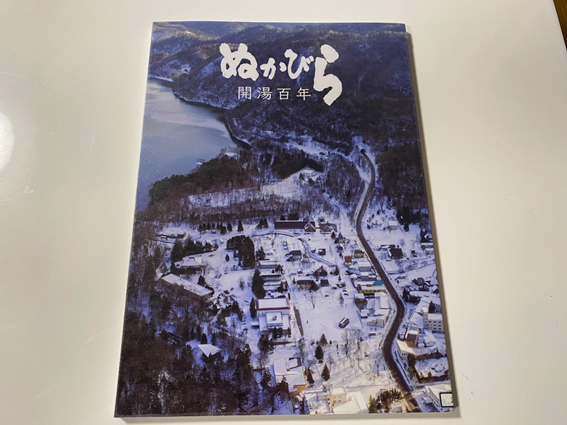

司書さん:この糠平温泉100年記念誌の中に、一行だけですが「ヌカビー」が載っていますね。

これは、100周年記念サイトの冊子バージョン。この情報がウェブサイトにアップされていたようです。しかも、司書さんまでヌカビー調査に協力してくださるなんて。上士幌町の皆さんの優しさに熱いものが込み上げてきてしまいました。ありがとうございます。

そんな皆さんの想いにも応えるたいと、使命感が湧き上がってきます。

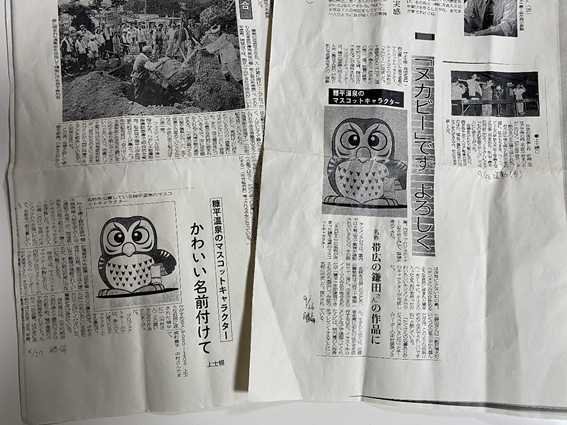

1999年1月から順番に上士幌の新聞記事を見ていくと、2000年8月27日、9月26日にヌカビーに関する記事が見つかりました。

記事によると、

「2000年8月、糠平温泉婦人部すずらん会が、内部でプロジェクトチーム「ふくろう」(リーダー・中村里美子さん)を立ち上げ、糠平温泉活性化の取り組みの一環としてマスコットキャラクターを作製し、名前を公募したところ、十勝管内から232通の応募があり、その中から、「ヌカビー」の名前が採用された」ことがわかりました。(2000年9月)

改めてこれらの記事を見ていると、乙幡さんが教えてくれたように「このマスコットのキャラクターのもとになったキンメフクロウは、国内では大雪山系で繁殖が確認されているものの、その数は非常に少ない幻の鳥といわれている」ことが確認でき「キンメフクロウが住めるような自然に囲まれた糠平に」との願いが込められたキャラクターだということもわかりました。

なんとなんと、ヌカビー誕生までのストーリーまでもがわかりました。感無量です。ということで、再び誕生の舞台となった糠平を訪れることにしました。

糠平温泉ホテルで巡り会ったもの

糠平温泉ホテルのタオルにヌカビーのイラストが使われているという噂を聞きつけ、さっそく話を伺うことに!

田中:ヌカビーのことを調べていまして、糠平温泉ホテルさんのタオルにヌカビーが描いてあると聞いたんですが。

糠平温泉ホテル:そうですね。ヌカビーが誕生したときから20年、タオルに載せています。でも実はこのタオルを刷新するので、このヌカビーも最後になるんですよ。

田中:ええええええ!?最後ですか!?

それは悲しい。でもこの調査でタオルに巡り会えてそんな話が聞けるなんて、もしかしたらヌカビーに導かれていたのかもしれません。

そして、最後の思い出にと貴重なヌカビータオルを見せてもらうことに。思ったよりもカラフルなヌカビーが。

足湯に浸かったお客様向けに使っていたものだったらしいのですが、せっかくだからとヌカビータオルを譲っていただきました。ありがとうございます!

中村屋で素敵なストーリーを聞く

そして糠平でもう1件、中村屋さんを尋ねてみることに。

中村さんには以前に私がインタビューをさせてもらったことも。記事はこちら

田中:すみません、ヌカビーのこと調べていまして、何か知っていることはありませんか?

中村さん:ヌカビーですか。面白いものを調べていますね。その当時、温泉旅館を盛り上げるというので、前身の富士見観光ホテルにテレビ番組の取材が入ったんですよね。その番組の中で糠平にマスコットキャラクターを作りませんかという話になって、ヌカビーが生まれたんですよ。

田中:えっ。これは新情報!テレビ番組がきっかけだったんですか!?

後ほど、テレビ局に電話してみましたが、当時の番組は古すぎて情報がないとの返答をもらいました。誰か知っている人がいれば教えてください。

中村さん:ちなみに、宿で使っているお風呂バッグは、ヌカビーの気球から作られているんですよ。

田中:まさかのヌカビーの遺産!以前、気球の球皮から作られているとは聞いていましたが、ヌカビーの気球だったのですね。

ちなみに、糠平では2013年まで早朝に気球搭乗体験を実施していて、ヌカビーの気球を使用していたそうです。気球の布は安全のため、3年に1度は新調する必要があり、ここ中村屋では、使わなくなった球皮をお風呂バッグにリメイクしていたのです。そのストーリーも素敵です。

中村さん:実は、一部の部屋のお風呂バッグには、ヌカビーのイラストの部分も使用しているんですよ。

田中:本当ですか!ぜひ、見せてください!!

あのヌカビーが役目を終え、新たな人生を歩んでいたなんて。今回はその特別なバッグを見させていただけることになりました。

ほかのお風呂バッグは赤一色なのに対して、こちらには、黄色のポケットが。もしかして、この黄色い部分はヌカビーのクチバシでしょうか。

こっちの黒はヌカビーの目の部分でしょうか。想像していると、巨大なヌカビーが浮かび上がってきて楽しくなりますよね。心弾ませながら中村屋を後にしました。

森のふくろうで「あの人」に出会う!

さらに糠平の市街を歩いていたら、「…あれ?もしかしてあれは…ヌカビー?」と、なんとヌカビーのイラストが描かれた建物を発見!その場所は「ペンション森のふくろう」です。これはきっと何か話が聞けるに違いない!と、行ってみることにしました。

入口に入るととすぐにフクロウなどの置物が私たち出迎えてくれています。ますます期待が膨らみます。

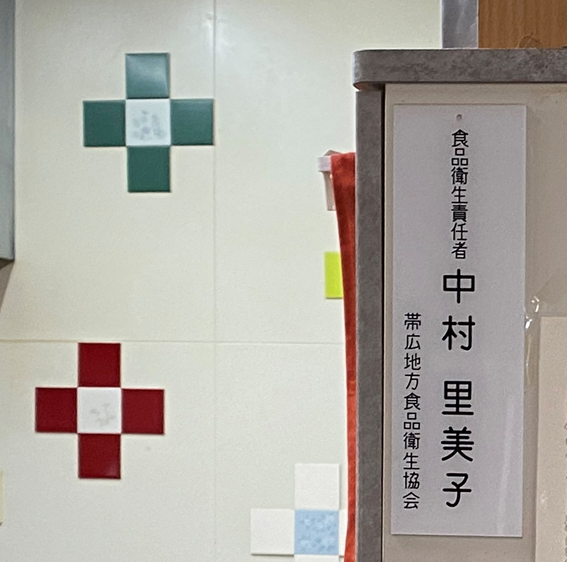

そして、さりげなくキッチンを覗き、食品衛生責任者の名前を見てみると、

えっ!?中村里美子さん?

もしかして、図書館で調べた新聞記事に「プロジェクトリーダー」として名前が記載されていた中村里美子さんではないでしょうか??

さっそく聞いてみることに。

記事のコピーとともに「この中村さんですか?」と尋ねると、

「あら!この記事は私だね。ヌカビー!なつかしいわね」

やはり、プロジェクトリーダーの中村里美子さんで間違いありませんでした。まさか、こんなところで会えるなんて!しかも当時リーダーをしていた方が目の前にいるなんて、いきなり緊張してしまいました。質問考えていない!!

落ち着いて、ヌカビー誕生当時の様子を聞いてみると

「ヌカビーの図柄はみんなで考えたんですよ。かわいいでしょ。このペンションを立ち上げたときにヌカビーを建物に入れたらどうかという話がでて、玄関の上にヌカビーを入れたんですよ。夜になると光ってかわいいですよ」

確かに、玄関に何個かあるライトにはヌカビーが描かれています。そしてライトアップされていました。

かわいい…。その一言につきました。

ロビーにいくと、

これは、まさか…。

ヌカビー!!

かわいすぎる…。あの凛々しい眉毛?も再現されています。

田中:このヌカビーはどうしたんですか?

中村さん:関東から来たお客さんで、図柄を見せたらリオのサンババージョンを作ってくれたの。かわいいでしょ。すぐ売れちゃうんですよ。

田中:手づくりですか!?しかもリオとのコラボ。レアすぎる!!ほしい!

さっそく購入してしまいました。もう僕にはヌカビー愛が溢れているのです。

田中:そういえば、このペンションの名前は、なぜ森のふくろうなんですか。

中村さん:世界の至るところでフクロウは神様だといわれていて、そんなにたくさんの人を見守る「守り神」ならということで、糠平にもフクロウがいるし、森のふくろうという名前にしたんですよ。

田中:そんな素敵な意味が込められていたんですね。ヌカビーも守り神として糠平を見守ってくれていますね。

最後は、中村里美子さんとヌカビーと一緒に記念撮影。これからもヌカビーを盛り上げることを約束しました!

ということでヌカビー調査は以上に。最初はどうなるかと思ったこのヌカビー取材も、想像以上にたくさんの方のお話を伺うことになり、そしてたくさんの秘話をご紹介できることになりました。皆さん楽しんでいただけましたでしょうか?

インターネット検索に慣れてしまっていた私ですが、聞き取り調査で得られたのは糠平に思いを馳せる人たちの生の声でした。今回の取材を機に、2020年に成人を迎えたヌカビーの歴史を後世にも残していきたいと思います!

上士幌の素晴らしき廃線跡巡り 美しいアーチ橋見学&幻の鉄道・拓鉄を探る!【士幌線篇】

上士幌町の見どころの一つで旅行者を惹きつけているのが、今も残っている国鉄士幌線の廃線跡。特に、鉄道ファンにとっては日本の数ある廃線跡の中でもかなり有名な存在です。しかし、「タウシュベツ川橋梁は知っているけれど、ほかにはどんなものがあるの?」と思っている方も多いはず。「MY MICHIプロジェクト」に参加して上士幌町に滞在していた私は、プログラムで士幌線の廃線跡を巡っているうちに子どもの頃の鉄ちゃん魂がよみがえり、にわか廃線跡ファンになってしまいました。今回、そんな私が上士幌町の素晴らしい廃線跡をご案内いたします。前編は士幌線です!

後編はこちらから

WRITER

伊藤 卓巳

三重県出身。MYMICHIプログラム2期生。青年海外協力隊としてウズベキスタンで観光業に携わっていましたが、コロナの影響で一時帰国。初上士幌どころか初北海道ですが、壮大な景色と美味しい食事に日々感動中。

まずは上士幌~糠平間のアーチ橋をめぐる!

帯広と十勝三股を結び、1987年(昭和62年)に廃線となった国鉄士幌線。上士幌町の市街地から北へは、国道273号に沿って線路が通っていました。

上士幌町の中心部にある広々とした交通公園が、かつての上士幌駅でした。町の中心駅だけあって、ホームが2線ある比較的大きな駅だったようですが、当時の面影は全くありません。ただ、駅があったことを知らせる看板が立っています。

交通公園は路線跡に沿って細長く広がっています。そして遊歩道に。

市街地を抜けると、土手のような地形になります。まさしく33年前までこの場所に列車が通っていた証です。

そしてこの地形は畑の中へと消えていきました。

さらに北上して、上士幌の次の萩ヶ岡駅があったであろう場所を訪れてみましたが、完全に草っ原。駅など見る影もありません。

続いては清水谷と黒石平。駅があった当時は活気あふれる場所で、特に清水谷は駅前に飲み屋街まであったそうです。

上士幌町は古くから林業が盛んだった地域で、士幌線は旅客のほか木材の輸送という重要な役割を担っていました。林業従事者の増加に伴って、士幌線沿線に街が形成されていったのです。また1950年代には糠平ダムの建設が始まり、工事関係者が移り住んだことで街がさらに発展を遂げました。

しかしダムが完成したことで工事関係者が去り、さらに木材の輸入自由化によって国内林業が衰退していくと鉄道の需要がなくなり、廃止に至ったのです。

上士幌町の歴史は、士幌線の歴史と密接に関わっていることがわかります。

さて、清水谷駅跡以北からは見ごたえのアーチ橋が出現してきます。士幌線では、建設費を安く上げるため現地で取れる砂や砂利を利用したアーチ橋が多く造られました。渓谷美と調和させるため、美しいアーチ橋を選んだともいわれています。国道から見える橋も多いので、一つひとつしっかりと見学していきます。

まずは国道と平行しているように架かっている第三音更川橋梁。鉄筋コンクリートアーチ橋では道内一の歴史と(1936年竣工)と大きさ(高さ32m)で、峡谷をまたぐ豪快な姿が見られます。

次に見えてくるのが、国道の鱒見トンネルに入る直前に見える第二音更川陸橋。かつてこの周辺のアーチ橋をほぼ制覇した私の友人の廃墟マニアがも一押しと言っていた橋です!

川を渡らない陸橋で、断崖絶壁にひっそりと同化しているような姿が印象に残ります。

一見すぐ近くまで行けそうに見えますが、一度川に下りなければならず、近くまで行くのはなかなか難しそう。

鱒見トンネルを出ると今度は第四音更川橋梁が見えます。中央の桁橋が撤去されてしまっていて、なかなか衝撃のビジュアルです。しかも残った橋の上には立派な木が生えています。このまま自然に同化してしまうのでしょうか…。

糠平ダムを右手に見て、トンネルをいくつか越えるとぬかびら源泉郷に入ります。糠平駅跡は現在上士幌鉄道資料館として公開されています。

私が行ったときはあいにく冬季休業中でしたが、士幌線に関する資料のほか、当時の運転席からの映像やトロッコ体験乗車もあり、盛りだくさんの資料館です。

敷地内には踏切や駅名標があり、

嬉しいことに線路の上を歩き、そのまま糠平川橋梁の上を渡ることができるのです!これはスタンドバイミーごっこをしたくなりますね。

糠平川橋梁は、橋の下の遊歩道から眺めることもできます。

橋を渡ると、封鎖されたトンネルが出現。糠平から北へ向かう、第7糠平トンネルです。

この糠平もまたダムと歴史を共にした地区です。かつての糠平駅や糠平の街は、現在はダム湖の底。通常だとダムや人工湖ができて街が移転すると反対運動が起こりますが、糠平の場合はなんと大歓迎だったそうです。なぜでしょうか?

糠平といえば温泉。しかしダム建設前は、駅と旅館街が離れた場所にあり、湯治客にしてみればアクセスが悪かったそうです。ところがダムができるおかげで駅が旅館街の近くに移転し、これは便利!となったのですね。しかも湖面の上を列車が走るのはなかなか絵になる風景だったそう。今も残っていれば、インスタ映えスポットになっていたかもしれませんね。

お待ちかねのタウシュベツ!そして終点の十勝三股へ・・・

糠平以北は、全線廃止となる9年前の1979年(昭和54年)に事実上廃止(正式には休止)してしまった区間。けれどもアーチ橋たちは美しい姿をとどめています。

まず見えるのが三の沢橋梁。ここも遊歩道として橋の上を歩くことができ、広大な糠平湖の眺めを楽しむこともできます。

夏季期間であればそ橋の近くで森の中を駆け抜けるトロッコ「エコレール」に乗ることもできます。

さらに北上すると、タウシュベツ展望台への入口が。駐車場から林の中を歩くこと200m。途中廃線跡とも交差します。

展望台に到着。湖の向こうにタウシュベツ川橋梁を望むことができます。

ただし、橋までは約750m。間近で橋を見たい場合は、ぬかびら源泉郷のひがし大雪自然ガイドセンターが主催するタウシュベツ橋ツアーに参加するか、上士幌市街にある十勝西部森林管理署東大雪支署(営林署)で林道通行許可証を取得すれば自力で行くことができます。

私は、橋を独占してじっくり見たい! ということで後者を選択。ちなみに私は「MY MICHIプロジェクト」参加中の1カ月間に3回行きました。行けば行くほど虜になるタウシュベツマジック!

このタウシュベツはダム湖に沈んだ旧線の唯一の痕跡なのです。1955年(昭和30年)から全く使われず、しかもダム湖に沈んで凍結してまた現れて…のサイクルが何十年も繰り返されてきたわけで、つまり今こうして見られるのが奇跡。

国道に戻ってアーチ橋探索を続けます。次に向かうは第五音更川橋梁。

長さ109mで、高さもある堂々とした橋! 川の美しさも目を引き、タウシュベツ以外では個人的に一番好きな橋です(タウシュベツはやっぱり別格)。

さらなる推しポイントは、廃線跡を歩いて行くと幌加駅跡があること。

ホームに上がれるのはもちろん、切り替えポイントを操作することも! 鉄道関係者の方以外で切り替えポイントを操作したことがある人ってどれくらいいるんでしょうか?

この幌加もかつては林業でにぎわっていた地区ですが、もはや人家はありません。ただここから6kmほどのところに幌加温泉「鹿の谷」があり、知る人ぞ知る秘湯になっています。

さて、士幌線の廃線をめぐる旅もあとは終点十勝三股を残すのみ。実は廃線跡ファンの間で士幌線が有名な理由は、この十勝三股駅は一時期廃止ではなく「休止」扱いとなっていたためと言われています。駅は一応営業中なのに列車が365日来ないという奇妙な状況になっていたことがファンの心を掴んだからなのです。

駅はこの宙ぶらり状況を経て1987年に廃止となり、最盛期には2,000人いたと言われる人口も今は2世帯のみ。そのうちの1世帯がカフェ「三股山荘」で、駅を再現した模型が展示されています。

そしてやはり駅跡には駅名標が。

士幌線跡をたどってみると、このように駅跡がしっかりと手入れされていたり、アーチ橋が美しい姿をとどめていたりします。他の地域だと廃線が朽ち果ててしまったり、そもそも痕跡すら残っていないことも多く、これは本当に驚くべきことだと感じました。特にアーチ橋は、地元団体が保存活動をしていることが市民活動のモデルとされ、道内で現在67件ある「北海道遺産」の一つに登録されています。

新しいものを作るのではなく古いものを残すこと、廃線跡を利用して観光客に注目される地域資源を作り上げていく姿勢は、町おこしや地域創生の良いお手本になると思います。

と、ここまでが士幌線のお話。後編は地元の人もあまり知らない北海道拓殖鉄道跡に迫っていきます。ぜひ乞うご期待!

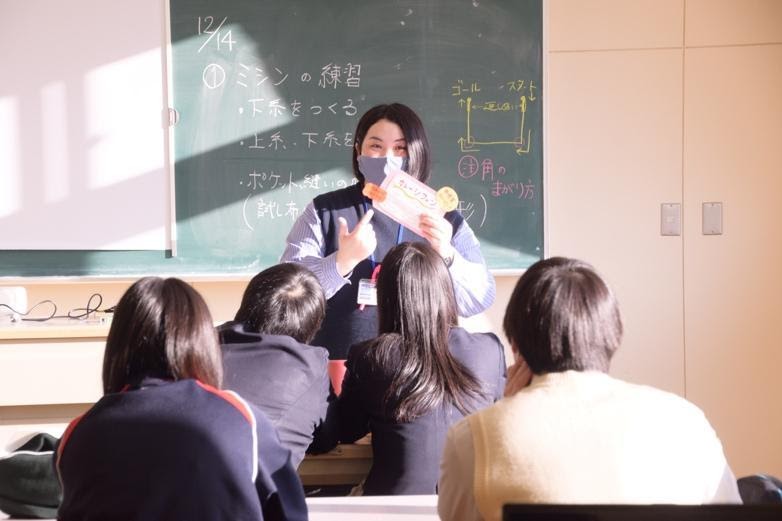

上士幌高校の商品開発授業に密着(番外編)~選択科目『ライフデザイン』ってなに?~

今回、密着取材させていただいた上士幌高校×トカトカ×クラフトキッチンのコラボ企画。実は、3年生の選択科目『ライフデザイン』の授業として取り組まれていました。では、その『ライフデザイン』とはどのような授業なのでしょうか。担当されている田中裕子先生にお話を伺いました。

―ライフデザインとはどういった授業ですか?

(1)人の一生について考えながら、豊かで快適な生活を創造する能力を体験的な学習を通して身につける。

(2)人と人とがコミュニケーションを取るために大切となるマナーについて学習し、社会人として必要な礼儀作法を体験的に身につける。

この2点を目標にして授業のカリキュラムを組んでいる授業で、上士幌高校の学校設定科目となっています。私も上士幌高校に来て初めてこの授業を担当したということもあり、設定されている目標を達成するためのカリキュラムは常に手探りで考えながら授業をしています。

―これまでどのような授業をされてきたのでしょうか?

ペン字練習、社会人のマナーについて学ぶ、自立した生活に向けてお金のやりくりの仕方やネット契約などを学ぶ座学など、実際に体験しながら学ぶ授業が多いです。コロナで回数は限られながらも行った調理実習、あとは季節に合わせて、外部講師を呼んで着物の着付け講座や、暑中見舞いなどの手紙の書き方講座、認知症講座などをしました。この科目には教科書がないので、その都度考えながらやってきました。

―高校を卒業したら就職するという生徒もいると思うのですが、そのためにこのようなカリキュラムを取り入れられてるのですか?

就職する子たちのためだけというわけではないけれど、特に社会人として巣立っていく学生の役に立てばいいなと考えながらやっています。

―今回の上士幌高校×トカトカ×クラフトキッチンのコラボ企画の背景と、取り組もうと思った理由を聞かせてください。

とにかく2020年度は何もできなくて、行事も調理実習もできなくて。生徒たちに、ただマスクをして学校に淡々と来させてしまったという気持ちがあります。そんな中で、何かしてあげたいと思っていたところに、教育委員会の方から企画をいただいたのが今回のコラボ企画なんですよね。そこからは、あっという間に形になって実際に進めることになりました。

加えて、外部の方とつながる授業として、人とのコミュニケーションを高校生たちがどう取るのかも見てみたかったのもあります。あとは、とにかく実践をしないと身につかないので実践の場としていくという方針で授業を進めました。

―実際やってみて、感じたこと良かったことを聞かせてください。

最初は、もしかしたら面倒だと思ってる生徒もいたと思うんですよね。道の駅まで歩いて行って、パンを選んでって大変なこともあったので。でも試食をしたり、順位を決めたりする段階になると、本当に真剣に取り組みだしたんですよね。自分たちが決めたこのパンとスパイスの掛け合わせを本当に売るんだって実感したときに変わったと思います。商品紹介のポップと写真撮影はちょっといつもとは違う感じがありましたね。

―具体的にどんな変化がありましたか?

とりあえず写真撮ればいいんでしょとか、ポップもちょちょいってやればいいんでしょ。ということではなくて、みんな定型がある中にもオリジナリティーを出して作っていたり、何度も写真を撮り直していたりしました。放課後に残っている生徒も、持ち帰って作業を続ける生徒もいたんですよね。

―一生懸命に取り組んでいる姿が印象的でした。

オリジナルのパンができて、特にポップ制作ではすごく熱心にやっている姿が見られた気がします。調理実習を行ったときも、「時間が余ったら、またポップの続きやっていいの?」って言ってくる生徒がいて、すごい意欲を見せてくれていました。

―普通科の高校で、こうした商品開発ができる機会って滅多にないですよね。

そうですね。声をかけていただいてありがたかったなと思っています。毎回関係者の皆さんも、忙しい中、授業時間に合わせて来ていただいていて。そういう姿から高校生も、見てくださっているな、期待されているなというのは感じていたと思います。お話をすぐに引き受けたのは、前任校で商品開発の経験があったことも理由の一つですね。そして、毎年この授業ではこういうコラボ企画があるよっていう形づくりができるのではないかと思いました。

今回のこの経験を3年生のもっと早い段階でやってあげていたら、生徒の進路の活動にも、もしかしたら活かせたのかなと思います。こうやって外に出ていろんな大人の方たちと関わって活動できたことは、絶対に財産になると思います。生徒には、人とのつながり、そのときのドキドキワクワクっていう感覚を忘れずにいてほしいなと思います。

【あの人に会う】蜂蜜屋の父の思いを受け継ぐtobachiのお兄さん

上士幌市街地からやや離れた東居辺という地区に、廃校を利用したレストラン<tobachi>があります。そのレストランの店長 斉藤達也さん(以下:達也くん)は、ある習い事を一緒にしていた先輩です。強くて、優しくて、面白い達也くんの周りにはいつも人がいて、とても面倒見の良いお兄さんだった記憶があります。今回はそんな達也くんに、料理との出会いやレストランの話、今後の抱負などをお聞きしてきました。

WRITER

竹中 勇輔(たけなか ゆうすけ)

1994年生まれ。上士幌町出身。理学療法士。ホロロジーライターというチャンスを生かして会いたい人に会いに行きます。上士幌に帰ってきてけん玉にハマっています。よく聞かれますが町長と親族関係ではありません。

会いたい人を探していると

久しく会っていない地元の人を探すために小さいころの記憶を掘り返していると、小学校時代に嫌いな習い事があったことを思い出しました。妹がやりたいと言い出し、半強制的に一緒に入れられた柔道です。それでも、仲の良い同級生が多く通っていたこともあり、柔道は約5年間続けました。その道場には保育園児~高校生まで幅広い世代の町民が通っていて、今回の会いたい人は同じ習い事をしていた先輩です。そして幸運なことに、その先輩は今、上士幌町にいることがわかり、しかも上士幌の中でも人気の飲食店のシェフをしているといいます。

柔道少年団の先輩と後輩

達也くん、お久しぶりです。

久しぶり、元気だった?

元気にやってます。最後に会ったのは成人式のあと、ここ(tobachi)を使わせてもらったとき以来ですね。

そうだね、あのときはみんな楽しんでいたみたいで良かったよ。

久しぶりなのにこうやってかしこまらず会いに来れるのは、一緒に柔道をしていたからだと思うんですが、当時柔道を習っていたときのことって覚えていますか?

もちろん!あの古くて汗臭い道場でやってたよね。冬はめちゃめちゃ凍れるし。

寒すぎましたね。一緒にやっていた先輩の中でも達也くんは特に優しい先輩だった記憶があります。

後輩には優しいから。勇輔はあの学年の中で強いほうだったから覚えてるな。

町内ではそうだったかもしれないけど、大会では全然勝てた記憶がないですけどね。

父の想いで、廃校がレストランに生まれ変わる

まずは今仕事にしている料理との出会いからお聞きしたいです。小さいときから料理をすることは好きだったんですか?

そうだね。小学生のときから両親が家の外で仕事していることが多くて、それで昼ご飯を自分で作るようになったかな。そういうこともあって、当時の夢は調理師だったんだ。

へぇー、小学校のころの夢を叶えちゃったわけですね。

そうなのよ。でも中2のときに野球を始めてからは、料理のことを考える時間がなかったね。野球に夢中で将来何になろうとか全く考えてなかったな。でも高校を卒業するタイミングで進路をどうしようか考えて。

僕も部活漬けの高校時代だったのでわかります。

そのタイミングで小学校のころの夢を思い出したわけ。それで調理師の専門学校に進学したんだ。

どんな料理を作りたいとかはあったんですか?

今は洋食をやっているけど、元々は中華料理志望だったんだよね。

そうだったんですね、それはまたどうしてですか?

専門学校時代の尊敬する先生が中華料理の人で、その影響が大きかったな。

良い出会いがあったんですね。

その先生のもとで働きたいと思っていたから、先生が働いていたホテルでバイトもしていたよ。

最終的に先生のもとで働く夢は叶ったんですか?

それが思うようにはいかなくて、先生がホテルを辞めて独立することになるんだけど、新規オープンで人を雇う余裕がないから、申し訳ないけど雇ってあげられないって言われたんだ。そうしたら中華はもういいかなってなって。

中華へのこだわりというより、尊敬している先生のもとで勉強したい思いが強かったんですね。

そうそう、中華にこだわりはなかったってことだよね。それから企業実習先で今の師匠に当たる人と出会うんだけど、その人がフレンチの人だったんだ。

新たな出会いから、次は洋食の道に進むわけですね。

うん。それで帯広に戻ってきて就職したんだけど、その就職先がめちゃくちゃ厳しくて(笑)。

かなり厳しい世界なんですね。

毎日のように朝から夜中近くまで仕事をしていたよ。そんな生活を1年ほど過ごしたあと、親がやってる蜂蜜屋(十勝養蜂園)に人がほしいから上士幌に戻ってきてくれって話になって。それで調理師を辞めて、1年間は蜂蜜屋として働いてたんだ。

レストランのために帰ってきたわけではなかったんですね。

そうなんだよ。でも父は、以前から廃校になった場所をどうにか利用したいとずっと考えてたみたいなんだ。それであるとき、この東居辺小学校でレストランやらないかって話になって、tobachiを開くことになったわけ。

お父さんの中でレストランをやってもらおうという構想は、達也くんが蜂蜜屋として戻ってくる前からあったんですかね。

そうかもしれないね。あと父は廃校をレストランに変えることで、また人が集まる場所になってほしいという想いも持っていたんだ。

ここに通っていた人たちのたくさんの思い出を受け継いで、次の世代につなぐ意味でもすごく素敵なことだと思います。

厨房の理想は給湯室にあった

レストランとなっているこの部屋は、もともと何の教室だったんですか?

職員室だよ。

職員室!?それをレストランに変えるのってかなり大変な気がしますけど。

レストランとして作られたものではなかったから大変だったね。店内のレイアウトは厨房から考えたんだけど、排水、給水、ガスが揃ってたのが職員室の給湯室だったから、そこを厨房にできというところから始まって。ほかの教室だと家庭科室も候補に上がってたんだけど、入り口からちょっと遠くなるデメリットがあって職員室になったんだ。

給湯室を中心にするっていう発想は面白いですね。

そうだよね。工夫したところでいうと、学校だった空気感を残したかったから床はそのまま使ってるんだよ。先生たちが使ってた掲示板は黒板っぽく塗り替えたりしてる。

できる限り教室の雰囲気を残すことは、卒業生がここに訪れたときに懐かしむポイントにもなりますよね。廃校になった学校って東居辺以外にもあったと思うんですが、ここを選んだ理由ってありましたか?

最初に廃校になったのが東居辺だったからだね。それでうちが借りたいですって手を挙げたんだ。

ほかにも廃校を使いたいっていう方はいたんですか?

そのときはまだ誰もいなかった。でも今だと旧北居辺小学校は十勝製菓さんが借りてて、お菓子の工場として使っているし、旧豊岡小学校も豊岡ヴィレッジとして利用されてるよね。うちはレストラン、奥は養蜂の作業場として使っているよ。

tobachiといえばハンバーグ+キャンプ?

次は看板メニュー、ハンバーグのことを教えてもらっていいですか?

オリジナルのお肉を使っていて、ベースはナイタイ和牛を使っています。あとは企業秘密のブレンドでナイタイ和牛の美味しさを最大限に引き出せるように作っています。

ハンバーグの話では敬語になるんですね。

仕事モードに入っちゃった(笑)

付け合せにもこだわりはあるんですか?

付け合わせも十勝産で統一できるようにしてるね。でも時期によって手に入らないものがあるから、常に十勝産を使うのは難しいけど、基本的には十勝産の野菜でサラダなどのメニューも提供しているよ。

野菜は冬場はどうしても手に入らないですもんね。小学校の土地って広いから、店で使うものは自分たちで作ることも考えていたりしますか?

それができればいいんだけど、人が必要になるよね。それに農家さんに怒られちゃうかもしれない。中途半端なものを作るなって。だから信頼している農家さんが作った良いものを使わせていただくのがやっぱり理想的だよね。

生産者さんへの信頼なくしてレストランは成り立たないということですね。グラウンドはキャンプフィールドに一新するという話も聞いたことがあるんですが?

それは構想段階だね。キャンプは自分の趣味でもあるし、レストランの隣にキャンプフィールドがあったら面白くない?ということで、まずは自分で遊んで楽しんでる段階。自分が楽しめなきゃ人にもすすめられないからさ。

家族や友達と焚き火を囲みながらtobachiのハンバーグを食べる。想像するだけでワクワクしますね!

あのときに突きつけられた現実は人生の糧に

達也くんは学生時代、柔道と野球をやってましたけど、そのときの経験で今に生きてることや挫折ってありましたか?

柔道では礼儀、上下関係が勝手に身についたけど、挫折はなかったな。高学年になって体格差が出てくると負けるようになったけど、小学校3~4年生ぐらいまでは負けたことがほとんどなかったな。

小学校高学年って体格差が出やすいけど、中学校では体重で階級が分かれますよね。

そうそう。だから頑張れば勝てるぞって感じだったんだ。でも中学で野球を始めてからは経験のなさから生まれる挫折があったね。

それはどんなものでした?

小学生のときは野球少年団がなかったこともあって、ほかの中学校と比べると圧倒的に弱いチームだった。高校に入ってからは体格も能力もすごい人たちがたくさんいて、さらに現実を突きつけられたね。ベンチ入りが限界だった、でもそれが人生の糧になってるかな。

僕も同じく野球をやってたけど、高校に入ると上手な人たちがたくさんいました。それに加えて3年間怪我ばかりでベンチにも入れなかったのは大きな挫折だったけど、そのおかげで精神的に強くなれた気がします。

勇輔もそういう経験があったんだね。

はい。人生の中で役に立つ経験ってそのときはわからないけど、ステージが変わって昇華すべきときにふと蘇ってくる気がしてます。それは着実に経験値を積んでいる証拠だし、つまづいたときに支えてくれる自信になると思っています。

tobachiを入り口に、人が集まる上士幌へ

最後に、tobachiとして今後の抱負はありますか?

強いていうなら会社を大きくして、tobachiをもっと知ってもらうこと。あとは上士幌を人が集まる町にしたいっていう思いがあるね。最近は道の駅やナイタイテラスを始めとして、いろんな施設ができているけど、そういうところを上士幌に来る目的にしてもらえれば、町に人が来るようになって上士幌の良いところを宣伝できる。それって町としても自分としても良いことだし、上士幌はもっと活気のある町になるポテンシャルがあると思う。

そうですね。僕もこうして取材をしていると、上士幌町の魅力を再発見できて、自分の育った町って良いところだなと思えるきっかけになってます。それでも僕も含めてなんですが、ここで育って進学を機に町外で暮らし続ける人は少なくない気がします。同級生で上士幌に暮らしてる人ってどのぐらいいますか?

知ってるのは4人ぐらいかな。やっぱり町から出たら戻ってくるって難しいよね。

そうですよね。僕の同級生は10人くらい上士幌にいるみたいです。

結構いるね。俺らの同級生は実家が農家の人が少ないんだよね。そうするとこっちに帰ってくる必要もあまりないしね。

そうですね。帰ってくる理由がない限り戻ってくることは少ないですよね。同級生の中では帰ってきたいって言ってる人はいますか?

あんまりいないかな(笑)。帰ってきたとしても上士幌で何をする?って話になっちゃうから。

仕事の数は少ないですもんね。

そこはかなり大きいんじゃないかな。働き口は都会の方が圧倒的に多いわけだから。帰ってきたとしても上士幌で本当にやりたいことがない限り、大変なんじゃないかな。

うんうん。でも、このWEBメディアを通して上士幌出身の人たちに地元を懐かしんでもらったり、今まで知らなかった魅力を感じてもらえたら嬉しいです。その延長でやりたいことを見つけてUターンする人が増えたら、この町はもっと面白くなっていきそうですね。

おわりに

話を聞き終えたころには、身近な先輩のまだ見ぬ想いに触れることができ、どこからともなく力が湧いてくるような感覚がありました。

先輩は地元である上士幌を一度離れ、町の外の世界で経験を積み、小学生のころの夢を叶え、上士幌に再び根を下ろしています。そして、地元を盛り上げていきたいという強い気持ちを語り、その言葉の裏には高校時代に培った糧、父への尊敬の念が隠れていました。そして何よりも、自分の人生を思い切り楽しもうとする姿勢に、これからの時代を生きるヒントが隠されているような気がします。

達也くんが思い切り楽しんで拓く未来の先に、どんなtobachiが待っているのか。どんな上士幌があるのか。いつかまた未来の話を聞きに行ける日が楽しみです。

35年間、上士幌町で愛され続ける喫茶店『フォーシーズン』~夫婦で支え合う~

私、西村が上士幌に滞在していた3ヶ月の間、通い詰めていたお気に入りのお店「フォーシーズン」。35年間、愛され続ける理由に迫るべく、お店に立ち続けるご夫婦にお話を伺って来ました。普段、お店ではなかなか聞けない仲良しご夫婦の心の内、お店をやっていての想いなど、心温まるお話がたくさん聞けました。

WRITER

西村 奈々子

大阪出身。父が上士幌に移住。大学卒業まで、父が愛した上士幌に来ている大学生。私もこの町を愛したい。好きな場所は、フォーシーズンのカウンター席。

フォーシーズンの歴史・由来

フォーシーズンは上士幌育ちの髙橋恵子さんが35年前に始めたお店。お店に一緒に立ちウェイターをするのは、関西出身の旦那さまの一夫さん。早速いつもようにカウンターに座ると、一夫さんとのたわいもない会話が始まりました。

今日は、改まってなんですけど、お店のこととご夫婦の話をたくさん聞かせてもらいたくてきました。

話せることならなんなりと聞いてちょうだい。

フォーシーズンは恵子さんが35年前、25歳の時にこのお店を引き継いで始められたと伺いました。私の歳と変わらない時に、店を持つという決断をされたと思うと、すごいです。

本当、凄すぎるよなあ。

ここのフォーシーズンを始められたきっかけは何だったんですか?

昔、他の喫茶店で働いていたんだけど、この建物を売りたいという人がいて、それがきっかけで自分でやろうと思って、始めたんだよね。

それは上士幌にある他の喫茶店ですか?

そう、今はなくなっちゃったけどね。その喫茶店で4年くらい働いていたの。

自分の店を始めてみようって、思い切ったんですね。

貯金も何もなかったんだけど、失敗したらその借金払えばいい!って思ってやり始めたんだよね。

すごい勇気がありますね。かっこいい。

いや、今考えるとできないよね。若さだよね。

本当にすごいです。その時にこのお店を買って、ずっと続いているんですもんね。

そうだね。丸35年になるね。

フォーシーズンの名前の由来ってあるんですか?

フォーシーズンって四季って意味でしょう。1年中、流行るようにってつけてもらったの。

名前の通りですね!ところで気になることがあって、どうしてこんなにもたくさんのメニューが並んでいるんですか?

昔の喫茶店は本当になんでも出したんだよ。田舎の喫茶店はなんでもあるのが普通だから。

なんでもあって、美味しくて、お腹いっぱいになる!通わない理由がないんですよね。定食や大盛りを出してるのは昔からですか?

そうね。学生とか若い子が多かったから量を増やしたんやね。

今日、日替わりのチキンカツ定食いただいたんですけど、ご飯一合ありますよね(笑)

あるある。

毎日どれくらいお米炊いてるんですか?

大体二升(約3キロ)炊いてる。

二升!?10合で一升ですもんね。

そう。それでも足りなかったらまた追加で炊く感じやね。

ここに来られる人は、皆さん、大盛りを食べるんですか?

割とそう。一番すごかったのは、おかわりできますよって言うた途端に、ライス5杯食べられたことがある。それからは定食に限って「おかわり1杯までできます」に変えたんだよ(笑)

大盛りのサービスもやってますよね。

単品は大盛りは100円増でやってるよ。

でも、大盛りにしなくても多いですよね。

よその店に比べたら多いよ、全部(笑)

間違いないです。やっぱり定食が人気ですか?

全部人気だよ!

ですよね!!オムライスもすごい大きいし。

ちなみにお母さんが腱鞘炎になってしまったから、あの特別サイズの大きいオムライスは俺が作るんや。段取りだけは恵子さんにしてもらって、鍋を振るとこからは俺がやってる。

力を合わせて作る、素敵ですね。

片手でフライパン振ってるんだよ。4合の米入ってるから長いこと持ってたら手が震えてくるけど(笑)

何回見ても大きすぎますよね、、、

オムライス目当てに札幌や旭川からわざわざ食べにきてくれたりするもんね。

えー!それってどうやって見つけてるんでしょうね?

ネットかなんかで載ってるじゃないかな!フォーシーズンで多分出てくるんやろうと思うよ。

調べてみますね!わあ!お父さん紹介されてますよ!お父さんの写真とオムライス!

え?(笑)

記事になってますね!すごい!私もまた記事書いてお父さんもフォーシーズンも有名にしちゃいます(笑)

あはは(笑)頼むわ〜!こうやってお客さんがネットに載せてくれるから、みんな来てくれるんやわ。

いつ来ても、たくさんあるメニューの中から食べたいものを見つけられて、お腹いっぱいに食べられるのがフォーシーズンの魅力です!

一夫さんと恵子さんの出逢い

馴れ初めとか聞いてもいいですか?

俺がここで働き出したのは10年ほど前やね。

それまでは恵子さんが1人で切り盛りされてたんですか?

いや、それまではもう1人働いてもらっていたんだよ。それで俺が入って、追い出したような形やね(笑)

それはそれは(笑)2人は上士幌に来て、知り合ったんですか?

元々関西からこっちにきて、上士幌の企業で勤めてたんだわ。勤めていた時に、ここにお茶を飲みに来てて。それでなんとなーく、気になって…。

えー!それでどうなったんですか?

んで、ちょこっと付き合い出してな。

え、急展開!

店おって、何時やろなあ、12時近くまで1人でおったんや。

一緒にいたいからだ。

そうそう。それからまた会って、付き合い出したんやな。

それはこっちに来てすぐ?

いやいや、こっちに来たのが平成7年だから。25年前。

上士幌に来て、15年がたってから恵子さんに出会って、それから10年一緒にいるってことですね。

そうそう。

えー!素敵ですね。幾つになっても出逢えるっていいですね。

ほんと、いいよ。

だって、若いだけが楽しい時じゃないですもんね。

それは年齢関係なく。その年その年でいろんな楽しみ方があるから。

今は一緒に何してる時が楽しいですか?

店でこうして一緒に働いてる時やな。

そしたら毎日じゃないですか!

毎日やね。

えーほんと、いいですねえ。

毎日楽しいよ。

じゃあやれる限りは店続けられるんですか?

うん、やれる限りはね。

いいコンビですね本当に。料理もどれ頼んでも安定感ある美味しさですもんね。ハズレがない。

ありがとう。それたまにお客さんに言っていただいて嬉しいです。

お二人が喜びを感じる瞬間

お父さんにとってこのお仕事してて、何が一番の喜びですか?

やっぱりいろんな人と出会って、いろんな話聞けるのが楽しい。それが一番やね。

毎日ですもんね。飽きないんですか?

飽きない!!また、ここの店で出会いがあったり。何組かカップルができたりもしたんよ。

えー!素敵!恵子さんは、どうでしょう?喫茶店やっていく中での喜びとか、ずっと続けていく理由をお聞きしたいです。

やっぱり、昔来てくれたお客さんとかが来てくれたりするのが喜び。今年の夏も、こっちの牛屋さんで昔働いていた子がぽっと来てくれて、すごい嬉しかったんだよね。昔、すごい気球で賑わって忙しかった時期のお客さんも今でも来てくれる人もいたりして。「昔来てたんですよ。」とかって言って。

上士幌にはいろんなお店があるけど、ここにきたらガッツリなんでもお腹いっぱい食べられるから、最高ですよね。

お金がない時のフォーシーズンって言われとったんよ。牛屋さんで働いてる子たちがね、「やっぱりフォーシーズンだよな!お金のない時のフォーシーズン」って。

あはは(笑)牛屋さんの方たちもたくさんこられてたんですね。だって、安くでこれだけ食べれたら本当ありがたいですよね。

そうやな。

牛屋さんとか朝早くから力仕事したら、もうすっごい美味しく食べてくれそう。

そうそう、今でも牛屋さん来てくれるよ。いろんな人が来てくれるから嬉しいな。

本当に愛されてるお店なのが、通っていて伝わって来ます。

ありがたいことです。さあ、終わったから飲むか〜!

いやいやいや、今日飲んだらまた私へべれけになっちゃいます(笑)

また、いつでも食べにでも飲みにでもおいでや!

はい!本当いつもありがとうございます。

はーい!いつでも待ってるからな〜

楽しいのは「こうして一緒に働いていること」。生活と仕事が一緒になっていて、好きな人と毎日一緒にいることができる。なんて素敵なことなんだろうなとお2人の生活に憧れを抱いてしまいました。2人の関係性がこのフォーシーズンの雰囲気と味を作り出していることがお話を聞いていて改めて実感し、読んでいただいた皆さんにも私が通っていた理由をお分かりいただけたのではないかなと思います。私は上士幌町から少し離れてしまいますが、上士幌町にきたら、また必ずフォーシーズンにいく。それだけは決めています。

一夫さん、恵子さん、ありがとうございました。また行きます!

上士幌高校の商品開発授業に密着(9)~コラボ企画最後の授業!~

上士幌高校の科目「ライフデザイン」コラボ企画もいよいよ最後の授業です。店頭販売を終え、今日は企画に関わってくださった方々から感想をいただきました。

スパイスを提供してくださった「クラフトキッチン」の齊藤肇さん

「私がこの企画で楽しみにしていたのは、皆さんに “ワクワクしてほしかった”ことです。今後皆さんは、それぞれの進路に進んでいくと思いますが、今回感じたワクワクという気持ちは、自分が正しい道を歩んでるかどうかの判断材料になると思います。ワクワクしていることをやっていれば、自分は正しいところにいるって思えるので。もしちょっとでもワクワクを感じたなら、この感覚を心にとどめて、今後も頑張っていただければと思います」

パンを提供してくださった「トカトカ」の嘉藤貴之さん

「(早々に店頭でのパンが完売してしまい)せっかく皆さんが作ったものを、売りたい!説明したい!って思ってくれていたのに、そういう場をしっかり1時間作れなかったのが、すごく心残りです。あの日からずっと今日までぐっすり眠れていません(笑)。今でも想像以上の売れ行きで驚いています。スパイスも同じように売れているので、本当に皆さんがここまで頑張ってくれたおかげだと思っています。店頭ポップを見て買ってくださるお客様もいて、本当にありがたいことだし、すごいことだと思います。こんなに売上って伸びるんだなと驚いています。また来年以降も、皆さんの後輩たちとも一緒にこういうことに取り組んでいけたらなと思っています」

ポップの作り方を教えてくれた読書コーディネーターの森典子さん

「皆さんの取り組んでいる姿を見て感動しました。自分が予想もしていないようなポップ作りで、字体も色も文章もこだわっているし、商品名も私だったら絶対に思いつかないものをそれぞれ作っていました。皆さんが店頭販売する前日に、大人のメンバーでポップを飾ったんです。ここにパンが並んで、みんなが作ったポップも飾って、みんながここに立ってパンを販売する姿を想像したときに、関わった大人たちもみんな次の日がすごく楽しみでドキドキしました。当日はたくさんのお客さんが来てくれて、パンもたくさん売れたし、ポップの写真を撮ってる人もいて。大成功でした。高校生も大人も、そして地域の人たちもみんな一緒になってドキドキできる素晴らしい体験だったなと思っています」

ホロロジー取材班として密着させてもらっていた私、宮部も少しだけお話しさせてもらいました

「皆さんに密着ができてすごく楽しかったです。販売当日も自分が開発したわけではなかったのですが、みんなと同じくらい緊張しながらお客さんが来るのを待っていました。授業の回数を重ねるごとにだんだん本気になって、パンのこの部分にスパイスをかけたらいいんじゃないか、焼いた方がいいんじゃないか、冷やした方がいいんじゃないかって考えてる姿を見て、私が高校生のときにこんな授業があったら楽しかったのになって思っていました。誰かと何かを作り上げるという貴重な経験は、進学しても就職してもどこにいっても活かせると思います。ホロロジーにも記事を更新していくので、最後まで見てほしいなと思います」

今回のコラボ企画の火付け役であり、みんなのサポートをしてくださった、教育委員会の髙橋克磨さん

「すごく楽しかったです。僕は今29歳で、みんなと11歳くらい違います。でも年下の子に尊敬したのは初めてです。何に尊敬したかというと、みんなの人を動かす力です。地域の人がここに立って話をするということは、何かをしてあげると思ってこの場に立つと思うんです、最初は。でも途中から、皆さんと関わりたい、この企画を成功させたいという、“やりたい”気持ちに変わっていくんです。僕たちが持っていないものを皆さんは持ってるんですよ。こんなに人が動くってすごいなと思いました。あれだけの大人を動かせる力って、これからみんなが卒業していろんな進路があると思うんですけど、絶対に活きてくると思っています。『やりたくないな』と思うこともあると思うんですけど、やってみると意外に『あ、良かったな』って思えることって、きっとこの先もたくさんあると思います。ぜひそういうチャンスがあるときにはそのチャンスをしっかりと活かせるように、前向きに取り組んでほしいなと思います」

上士幌高校と大人の方々をつないでくださっていた、CSコーディネーターの明石穂乃香さん

「こういう貴重な経験を今できたっていうのは、実際にやってみたからかなと思っています。道の駅に町内の人がたくさん来て、それだけ地域の人からも応援されてるということがすごい良いなと思いました。この後も面倒だと思ったり億劫に感じることがいっぱいあるかもしれないけど、ちょっとやってみるだけでどんどん良い方向に変わっていくと思うので、この経験を次にまた活かしてもらえたらいいなと思います」

田中先生:ありがとうございました。皆さん、後ろを向いてお礼をしましょう!

みんな:ありがとうございました!

大人の方々からもらった言葉を受けて、みんなも「ライフデザイン」の授業を振り返ります。

クリームホーンとスパイスの組み合わせを考えた2人

「初めてこの企画を聞いたときは、どんなものになるのかわからなくて不安でした。でも、やっていくうちにどんどん楽しくなって、やる気も出てきました!」

「今日はこの授業があるから良い日だ!って思っていました。むしろ授業が入っていない日は、つまらないなって(笑)」

シフォンケーキとスパイスの組み合わせを考えた2人

「最初は正直、面倒だなって思ってました(笑)。でも、最後までやり切って楽しかったから、もっとやりたかったなって思ってます」

「もともとこういう企画を立てることが好きだったので、楽しかったです。でも、店頭販売した日にシフォンケーキを買えなかったのは残念でした(笑)」

全員に感想を聞くことはできませんでしたが、最後の授業を終え教室を出ていくときの表情からは「やり切った!」という感情が伝わってきました。

はじめてのことだらけだった今回のコラボ企画。上士幌高校の生徒とそれに関わった人たちが、一緒になって考え感動を共有した3カ月間。私たち取材班にとっても、とても貴重な体験となりました。これからもホロロジー取材班は、皆さんの活躍を応援しています!

上士幌高校の商品開発授業に密着(8)~待ちに待った店頭販売当日!~

さあいよいよ、1月20日の店頭販売日を迎えました!

これまでの授業の様子はこちら

みんなの表情からは緊張感が伝わってきます。パネルも持って、準備オッケー!お客様はどれだけ来てくれるのでしょうか……ドキドキです。

販売時間になりました!するとさっそくお客様が!

みんな初めての接客で、最初は自分たちからどう声をかけたらいいのか困ってしまいました。でも、だんだんやっていくうちに「こうやって言えばいいんだ!」ということがわかり、その後は自分たちから積極的に声をかけていきます。

「このパンにはこのスパイスをかけて食べてください!」

たくさんの人に来ていただき、あっという間に完売です!!慌てて追加のパンを並べていきます。

販売当日は私たちホロロジーの取材班だけではなく、十勝毎日新聞社さん、北海道新聞社さん、NHKさんが取材に来てくれました!

購入したパンをその場で食べてくれるお客様に、高校生が食べ方をレクチャーします。

「この、ちぎった部分にスパイスをかけて食べてみてください!」

「ん!? 美味しいです! ちょっとピリ辛で」

「あ、それ私の班で考えたんです!」

実際に目の前で食べていただいて感想をもらえるなんて!恥じらいながらも嬉しそうな顔をして話している様子に、こちらまでほっこりしました。

コラボパンは一瞬にして完売!来てくださったほとんどの方が全種類を購入してくださいました。

自分たちが考えた商品が目の前で売れていく経験をできたことは、この先の人生でかけがえのない財産となると思います。上士幌高校を卒業しても、今回の経験を糧にいろいろなことにチャレンジしていってほしいと思う取材班なのでした。

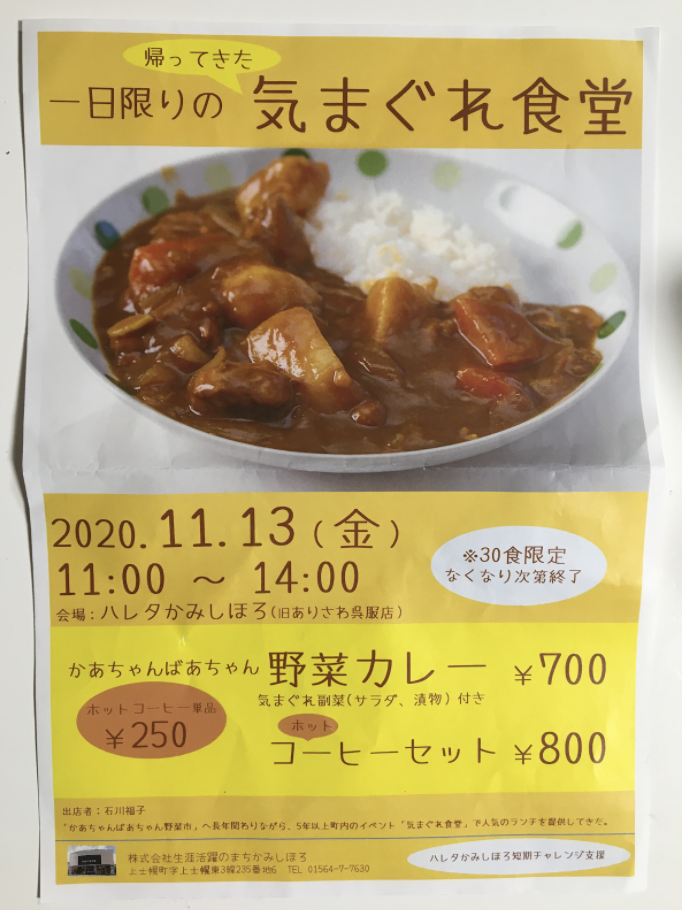

こでまりの「気まぐれ食堂」が1日限定復活! ~野菜市から始まった石川福子さんの賄いランチ~

JICA訓練生として上士幌町に2020年8月から約5カ月滞在した中で、私たちが一番お世話になったといっても過言ではない、石川福子さん。上士幌に来たときからお漬物や手作りのお惣菜を持たせてくれたり、一緒にカニ汁やすき焼きを作ったり、私たちにとっては上士幌のお母さんのような存在でした。2020年11月に石川さんが「ハレタかみしほろ」で1日食堂を開催された際の訪問レポートに合わせて、石川さんのこれまでのことを伺ってきたので、ぜひご覧ください!

WRITER

中山 舞子

1992年生まれ。千葉県在住。青年海外協力隊としてインドに派遣予定。海外派遣の目途がたたない現在、上士幌町に5ヶ月間滞在中。外からの目線で上士幌の魅力を掘り下げて行きます!

気まぐれ食堂

石川さんと出会ったのは、毎週水曜日に上士幌町内のカフェ『一休』さんで開催している「かあちゃんばーちゃん野菜市」がキッカケです。石川さんは現在6人でやっている「かあちゃんばーちゃん野菜市」の最年少メンバーであり、リーダーです。石川さんはとにかくかあちゃんばーちゃんのために、そして町民のためにと試行錯誤を繰り返しながらここまで野菜市を続けてきました。

そんな石川さんは、2016年頃から上士幌町の地域交流スペース「こでまり」で「気まぐれ食堂」を開催し、町の多くの人たちへ母の味を提供してきました。現在はコロナ禍ということもあり、休業中。そんな誰もが待ちわびている大人気「気まぐれ食堂」がハレタかみしほろで1日限定で開催されるとのことで、行ってきました。

ちなみに「こでまり」で開催されていたときの様子がこちらの写真。こでまり時代の「気まぐれ食堂」はセルフ方式で、ご飯や野菜たっぷりのおかずが取り放題だったそうです。

盛り付けると写真のような感じになるのですが、これで500円とは破格です!上士幌に滞在している間に経験したかったなとつくづく思います。

「気まぐれ食堂」は町民みんながずっと待ち望んでいた石川さんの味。メニューはカレー限定で開催されました。

当日のお昼どき、店内を覗いてみるとほぼ満席。厨房では石川さんとお手伝いの八重樫さんの2人で手際良く注文をさばいています。八重樫さんは日頃から石川さんの大の仲良し。こでまりの気まぐれ食堂のときから一緒に厨房に並んでいただけあって、阿吽の呼吸で次々に料理が出来上がっていきます。

今回、いただけるのは700円の野菜カレーランチ。4つまとめた注文にもかかわらず、数分も待たない内に「できたよー!」と声がかかりました。おおー!これは豪華だ!と写真を撮っていると、にっこり笑顔を向けてくれました。

石川さんも久しぶりの気まぐれ食堂、忙しそうだけどとっても嬉しそう。さっそくいただきます!

大根サラダとかぼちゃのサラダ、お漬物つき。カレーは甘めでとっても優しい味。ボリュームたっぷりで男性でもお腹いっぱいになりました。

石川さんに聞くと、お肉が食べられない人もいるので具材はお肉ではなく、おでんの具を入れているのだとか。出汁が効いていて少し和風な味付けです。かぼちゃのサラダにはレタスを敷くことで洗い物が楽になるなど細かな工夫が施されており、さすが長年食堂をやってきた知恵と経験が詰まっています。

再開するか否か複雑な気持ち

テキパキとかなりせわしなく、でもとても楽しそうにカレーを作る石川さんが忘れられず、後日お時間をいただいて、気まぐれ食堂とその始まりである「かあちゃんばーちゃん野菜市」についてお話を伺ってきました。

2020年10月18日に行われた一休35周年イベントにて。この日は特別に店の前にかあちゃんばーちゃん市の野菜が並びました。※2021年1月現在、野菜市は新型コロナウイルスの影響により休業中。

石川さん、カレー美味しかったです!

みんな喜んでくれて良かったわ。提供するお米の量を多くしすぎて、お米二升炊いたのに足りなくなっちゃったの。

ボリュームがあってすごい満足感がありました。今回の開催は皆さん心待ちにしていたと思いますよ。

あまりチラシも配らずに宣伝もしなかったんだけど、途切れず人が来てくれたの。700円は高いかなと思ったんだけど、みんなに美味しいって喜んでもらえて良かった。

あれで700円はお得すぎますよ!

そう言ってもらえると嬉しいわ。みんなに次いつやるの~?って聞かれるんだよね。

次も楽しみにしてます!

1日限りだから。ははは(笑)。

気まぐれ食堂ができた理由

そんな町の人から愛される「気まぐれ食堂」が始まったのは、定期的に開催している「かあちゃんばーちゃん野菜市」がきっかけでした。

ところで野菜市はいつ頃から始まったのですか?

私は初期のメンバーではないんだけど、20年以上も前からだよ。昔は国道沿いの空地で土日にやっていてね。最初の頃は野菜市のメンバーも10人以上いたんだよ。国道沿いだから通りすがりのお客さんも多くて、宅配サービスだってあったんだから。

20年!?そんなに長い歴史があったんですね。

でも2015年に上士幌の福祉施設に「こでまり」という地域密着型の交流スペースができたのがキッカケで開催場所が移ったんだ。私が野菜市のメンバーに入ったのも場所が移ったあとのこと。

なるほど。

もともとたくさん人数がいた「かあちゃんばーちゃん野菜市」も、そのときには4人になっていたの。それまでも一緒にやらないかって誘われていたんだけど、忙しいことにかこつけて断っていたの。だけど、ちょうどその頃に夫が病気で亡くなってね。私も今後どうしようかと思っていたところに『ふっちゃん一緒にやらない?』と誘ってくれて、それで参加することにしたのさ。

そうだったんですね。

そして、野菜市に参加しているうちに気づいたの。野菜市が終わったあとに、みんなで団らんしながらご飯を食べていたんだけど、ランチを食べる場所がないから、コンビニにおにぎりを買いに行ってたの。でもそれだとあまりに味気ないなと思って。せっかく調理場の環境もあるし、何か作れないかなと思って賄いのようなものを始めたんだ。

気まぐれ食堂は野菜市の賄い作りが始まりだったんですね。

そうそう。それが500円ワンコインランチのはじまり。お蕎麦やご飯、それにたくさんおかずを作って行ってたんだよ。正直、赤字だったけど、野菜中心の料理をたくさん作っていると、みんなにすごい喜ばれてね。

それは羨ましい!お話を聞いているだけでみんなが喜んでいる姿が想像できます。みんな、石川さんの食堂の再会を待ち望んでいますよね。

2020年の2月までずっと欠かさずに続けてきたんだけれど、あの日のことは忘れもしないよ。その日も翌日のカレーを全部仕込んで用意していたんだけど、当日に中止の連絡が入って。何とかその日に用意していた分は施設の職員さんとかに食べてもらえたけど本当にショックだったよ。それ以来、仕方がないけれど、こでまりでの開催はできなくなってね。ばあちゃん方も急に野菜市がなくなって、家から出なくなったでしょ。

そうですよね。なかなか外には出られないですよね。

何もできない期間が長く続いて、顔を合わすことすらなかったんだよね。そんなときに、すっかり外との交流がなくなってしまったばあちゃん方を心配した一休さんが声をかけてくれたんだ。「うちで野菜市をやらない?」って。

それで野菜市が一休さんにまた移ったんですね。

始まったら、またみんな顔を合わせられるでしょ。みんな元気を取り戻してね。「週1回来るのが楽しみだ」とみんな言ってくれるようになったのよ。

良かった!ここで開催できるまでにそんな背景があったんですね。

気まぐれ食堂も野菜市も大変だったから、一度なくなると再開するのは勇気がいるからね。でもやっぱり野菜市をやり出したらメンバーのばあちゃん方が楽しいって言ってくれて、野菜がほしいというお客さんもいるし、みんなが喜ぶ。やって良かったと思うよ。

石川さんが野菜市を再開してくれなかったら、私たちも石川さんと出会ってなかったかもしれないですよね。

そうだね。コロナは悪いこともたくさんあるけど、良いこともある。こうしてみんなが上士幌町に来てくれたのもコロナのおかげだもんね。

本当にそうですよね。上士幌町に来られてこうして皆さんに会えたことに関してはコロナに感謝してます!

今考えたら、あのとき西原さんたちが誘ってくれて本当に良かったなと。誘われていなかったら今の野菜市もないし、気まぐれ食堂もなかったし。私がこうして楽しく暮らせるのも全部野菜市をやっていたおかげだから。

きっとおばあちゃんたちも、石川さんがあのとき入ってくれて本当に良かったと思ってると思います。

たくさんの人が「野菜市に来るのが楽しみ」って言ってくれるのが何より嬉しいのさ。ばあちゃんたち、もう80歳よ?何であんなに元気なのか分からないってくらい元気だよね。

本当にそうですよね。私たちも野菜市に行っては元気を与えるどころか、むしろ私たちの方がおばあちゃんたちにいつも元気をもらってます。

今が楽しい

今、私本当に楽しいの。こうして好きなことをして暮らせているのが。こんな人生ってないよね~。でも若い頃はその分たくさん苦労があったから。

ご主人が闘病生活を続けていた頃、5年間1日も欠かさず隣町の病院まで通っていたという石川さん。亡くなる3カ月前にご主人がずっと行きたがっていた知床に旅行に連れていけたのが何よりの思い出だと、当時のことを話してくれました。

私もうこれからの人生は自分のことしか考えないことにしたの。だって明日のことはどうなるか分からないから。

「悔いはないよ」。そう語る石川さんはあまりにも逞しく、そして優しい。話せば話すほど魅力がどんどん溢れてくる石川さんのそのお人柄こそが、野菜市も気まぐれ食堂も町民にずっと愛される理由なのだと、確信しました。

コロナでまた現在お休みとなってしまっている野菜市。コロナが落ち着いて、かあちゃんばーちゃんたち達の野菜が買える日が、そして石川さんの手作りランチを食べられる日が1日でも早く来ますように。私たちだけでなく町のみんながその日を待ち望んでいます。

高い満足度を得られた「初心者向けスマホ講座」シニア世代が受講した理由とは?

「かみしほろ人材センター」では、1月に主にシニア世代を対象とした「初心者向けスマホ講座」を開催しました。のべ10名の方が参加し、講座後にヒアリングしたアンケートでは9割が「理解できた」と回答、高い満足度を得ることができました。参加者はどんな動機で何を知りたくて受講したのか。2組の参加者にお話を聞きました。(制作・ホロロジー編集部)

この講座を企画したのは2020年8月から上士幌町に滞在し、12月からかみしほろ人材センターの会員として地域の課題解決の活動をしていたJICA訓練生たち。

活動期間中に「スマートフォンを買ったけれど、使い方がよくわからない」「子どもや孫に使い方を聞きたいけれど、遠方に住んでいるから気軽に聞けない」といったシニア世代の声を聞いたことがきっかけです。

「スマホを使いたいシニアの方たちがいる。でも、使い方がわからなくて困っている方もいる。ならばそんな人たちのために使い方を教えたい」

そんな思いから実施しました。

お話を伺ったのは、堀口くに子さんと斉藤勝英さん・美恵子さんご夫妻です。皆さんそれぞれ「受講して良かった」と感想を伝えてくれました。

後列左から、田中亮さん(JICA訓練生)、サポートで参加した上士幌高校生の門馬慧宙さん、瀬谷友啓さん(JICA訓練生)

堀口くに子さん「孫に写真を送ってみたい」

「スマートフォンを持ったのですが、何ができるのか、どう使うかがよくわからなくて。それで教えてほしいと思って参加しました」

そう話すのは堀口くに子さん。堀口さんは2020年の秋に初めてスマートフォンを手にしました。お孫さんたちからの「そろそろスマホを持ったら?」「アプリを使えば通話も無料だし、写真も簡単に送れるよ」といった声を聞いて、思い切って購入したそうです。

ですが、持ってみたものの使い方がよくわからない……お子さんやお孫さんは遠方に住んでいるから気軽に聞くこともできない。どこか教えてくれるところはないものかと探していたところ、新聞に折り込まれていた講座のチラシが目に止まり、申し込みました。

「孫が、メッセージアプリを使えば簡単に連絡を取り合えると言っていたものですから、その使い方が知りたいと思いました」と堀口さん。

講座では、スマートフォンの基本的な操作やメッセージアプリの使い方を学びました。アプリを使ってメッセージを送ってみたり、写真を撮ったり。

「初めはできるかどうか不安もありましたが、基本的な操作方法からとても丁寧に説明してくださって、わかりやすかったです。写真や動画もやってみたらとても楽しかったし、思っていたよりも簡単そうで、これなら私にもできるかも、と思いました」と、話してくれました。

「アプリの画面はこうやって見るのね」

「すごい! 文字だけじゃなくてスタンプも送れる!」

「写真も思っていたより簡単に送れるのね」

アプリでできることを一つずつ教えてもらっているうちに、操作が楽しくなってきたという堀口さん。最後に、講座で学んだことで何をしてみたいかを聞きました。

「写真の撮り方を覚えたので、さっそく孫に写真を送ってみたいです。上士幌町内でスマートフォンのことを教えてもらえたことも、とても嬉しかったですね。また別の講座などがあればぜひ参加したいです。ありがとうございました」

斉藤さんご夫妻「いくつになっても刺激は必要」

「私の姉がスマートフォンを使っていて、『メッセージアプリはすごく簡単よ。あなたはやらないの?』と言われていたんです」

そう話す斉藤美恵子さんは、ご主人の勝英さんと一緒に講座に参加しました。勝英さんは1年半ほど前からスマートフォンを持っていましたが、うまく使えていなかったといいます。

「ただ持っているだけで、ほとんど使えていませんでした。1年以上持っていましたが、ほとんど初心者ですよ。妻がたまたまチラシを見つけて参加するというので、ちょうどいい機会だから2人で参加しました」と勝英さん。

美恵子さんは「私は主人より先にスマートフォンを持っていましたが、通話とメールくらいしか使っていませんでした。周りでもスマートフォンを使う人が増えてきて、私ももっといろんなことを覚えないといけない、と思って申し込みました」と、参加の動機を伝えてくれました。

実際に参加してみて美恵子さんは「今までよくわからなかったメッセージアプリについて教えてもらえたことが良かったです。文字だけじゃなくて写真を送ることもできるんですね。絵文字が使えることと、アプリで通話もできること、スタンプが送れることを覚えましたよ」と話します。

そして「何より良かったのは、まず覚えようと思うきっかけが作れたこと」と言うのは勝英さん。

「歳を重ねていくと、新しいことを覚えることが難しくなってくる。今は新聞やテレビだけじゃなくてインターネットなどからもたくさんの情報が入ってくるでしょ。少しでも頑張って追いかけていかないとね」

そう話す勝英さんは、「Wi-Fi(ワイファイ)って何? アプリって何のこと?」と、講座に参加して初めて耳にする言葉も多かったと言います。それでも一つずつ覚えていこうと、わからないことには熱心に質問を重ねていました。

「マンツーマンで丁寧に教えてもらえたことも良かったですね。この年齢になると一度聞いてもすぐには理解できません。『それはどういうことですか?』と何度も聞けたので、少しは理解が進んだかな」と勝英さんは話してくれました。

「今回教えてもらったので、まずは姉にアプリで文字やスタンプを送ってみようと思います。最初は難しいと思っていたけれど、使っていけば慣れてくると思います」と美恵子さんが言えば、「うん、慣れれば使えると思う」と応える勝英さん。

「意識して頭に刺激を入れていかないと衰えていくだけだから。いくつになっても刺激は必要ですよ」

お二人からは新しいものを避けるのではなく、積極的に触れていこうという気持ちが伺えました。

「スパイス料理を教えてください!」に応えました!

2020年12月に私たちJICA訓練生は「町内の方々の困りごとを、訓練生が人材センターの会員として自分たちの得意分野を活かして解決します」という企画を行いました。すると「スパイスを使った料理を教えてほしい!」という依頼が。私はもともと料理が好きで、学生時代も家で海外の料理を作り、その国に思いを馳せることが趣味でした。今回はスパイスを使った料理ということで、クラフトキッチンをお借りして依頼に応えました!

WRITER

渡邉 史也 (わたなべ ふみや)

JICA訓練生。1997年生まれ。茨城県出身。上士幌町のあらゆる人、場所、生業に広く目を向け、自分の琴線に触れるものをどんどん紹介していきたいです。

私たちJICA訓練生は、2020年8月に海外派遣前の訓練として上士幌町にやってきました。それから約3カ月間、さまざまな活動をしていく中で、多くの方にお世話になりました。

そこで町の皆さんに何かお返しをしたいという思いから、12月にかみしほろ人材センターの会員登録をさせていただき、「町内の方々の困りごとを、自分たちの得意分野を活かして解決しよう」という企画を始めました。

今回の依頼では、私の得意分野である料理を活かして、スパイスを使った料理を作ることに。依頼主の中津さんは、「普段から料理はするけれど、いつも似たような味になってしまうのでバリエーションを広げたい」とのことで、まだ作ったことのない、スパイスを使った料理を教えてほしいと話していました。

「スパイス料理を教えてください」

スパイスを有効活用した料理を作ってみたいけど、自分だとイマイチ分からなくて困っているんですよ。

確かに知識がないと、いざ使おうと思っても、このスパイスならこの料理に! とはなりづらいですよね。

そうなんですよね。そんなときに皆さんが配っていたチラシに「世界の料理作ります」とあったから、ちょうどいいところに! って思ったんですよ(笑)。世界の料理だったらスパイスを使った料理もたくさんあるんじゃないですか?

大丈夫です。任せてください!!

そして始まったスパイス料理企画。今回、中津さんを含めて4人の方に料理を教えることになったため、4人分の料理を作れる広いキッチンがある場所を探すことに。どこがよいか・・・

そうだ、上士幌でスパイスといえばクラフトキッチンだ! クラフトキッチンは1時間500円で、キッチンスペースのレンタルを行っています。その際食材や調味料、調理器具は持参となりますが、誰でも借りることができて、使い勝手は最高です。

せっかくクラフトキッチンで料理をするのであれば、スパイスもクラフトキッチンのものにしよう!ということで、今回はこの中から6種類のスパイスを使うことにしました。

そして今回作った料理は以下の5品です!

・蒸し鶏

・2種のスパイスからあげ

・フリッタータ

・ベイクドポテト

・チリトマトスープ

お料理開始!

日本になじみ深い料理も入っていますが、スパイスを使うことで味がガラリと様変わりします。ちなみに今回使う食材と調味料はこちらとなっています!

今回はレシピを教えてほしいとの依頼でしたので、皆さんには料理のお手伝いもしていただくことにしました。

卵を割って・・・

フライパンで焼きます!

一口サイズにポテトをカット!

まんべんなく炒めます!

皆さんにお手伝いいただき、これですべての料理が完成! さっそくテーブルに運びましょう!

料理の詳しいレシピは別の記事で紹介していますので、そちらもぜひご覧ください!

スパイス料理の出来栄えは!?

出来上がった料理を囲み、みんなで「いただきます!」

「おー! カレースパイスのからあげおいしい! ケイジャンもあんまり辛くないから子供でも食べられそう!」

「ベイクドポテトもホクホクでおいしい!」

「フリッタータはぱさぱさでも生でもなく、ちょうどいい焼き加減だね!」

「ハーブの香りがするけど味までハーブってわけじゃないんだ~」

「蒸し鶏もディルの香りはすごいけど、食べると全然感じない! これいいかも!」

「チリトマトスープはピリ辛だね、けどショウガも入ってるからか、すごい温まっておいしい!」

旅するスパイスでおいしく変身した料理ですが、どれも大好評でした! みんなで作ったという事実もまた、料理をおいしくするスパイスだったのではないでしょうか?

作るとなるとハードルが高いように感じてしまうスパイス料理ですが、コツさえ掴めばそれほど難しくありません。中津さん、今回の料理はいかがでしたか?

大満足です! ちょっとスパイスで一工夫するだけで、普段作っている料理が全然違う味になるんですね。これから料理の幅が広がりそうです。ありがとうございました!

こちらこそ、ご依頼ありがとうございました!

今回依頼をしてくださった皆さんも大変満足していただけたようなので、私自身も、もっともっと料理の幅を広げ、さまざまなレシピに挑戦してみたいです。

今回作った料理の詳しいレシピは、こちらからご覧ください!

「また来たい」と思ってもらえる機会をたくさん作りたい。中村屋・中村健次さん

上士幌町滞在中に宿泊した、ぬかびら源泉郷の宿「中村屋」。心のこもったおもてなしで何度も泊まりたいと思った宿でした。その中村屋の三代目中村健次さんにお話を聞くことができました。中村さんは、優しく温かい雰囲気を醸し出しながらも強い芯を持ち、自分がいいと思うことを行動に移し続けてきた人でした。

WRITER

田中 亮 (たなか りょう)

JICA訓練生。1982年生まれ。茨城県出身。自然が好きで、土や水の分析をしてきました。自然豊かな上士幌町に「個性」を感じています。もっともっとこの町の「個性」を発掘していきたいです。

ー中村さんのこれまでの経歴を教えてください。

神奈川県出身で2020年で43歳になります。スノーボードが好きで中村屋でアルバイトしていた20年くらい前に、今の妻と出会い結婚したんですよね。結婚をきっかけに旅館を引き継ぐことになりました。当時は、部屋が50室ほどもあり、ほとんどが団体客中心でした。どこの誰が宿泊したのかもわからず、経営は火の車状態。正直、仕事がおもしろくありませんでした。そこで、もっとお客様に自分の手が届きやすい宿を目指そうと17室に縮小し、その代わり、一部屋ずつ喜んでもらえるような部屋づくりを目指しました。宿とお客さんとがつながることを大切にしています。

ーこだわりはありますか?

チェックインからチェックアウトまでいかに「ここにいたい」と思える仕掛けをつくれるかにこだわりました。一人で時間を過ごせる「ヒトリシズカ」という部屋や、備品を備えた「エゾリスの穴」という部屋をつくりました。最近では、ピアノを弾きたいというお客様のために、近くにピアノを弾ける環境を整えました。チェックインを12時にして、チェックアウトを翌日の午後3時の27時間体制を実施したこともありました。今はコロナ禍で休んでいる宿もありますが、近所の宿と協力して温泉巡り企画も実施したりしています。

ー部屋に特徴を付けているんですね。例えば、エゾリスの穴はどういうコンセプトなんですか?

一般的にホテルの部屋には、アメニティ、備品が置いてありますよね。持って帰るためのアメニティということもあり、高級品だったりすることが多いです。でも、私だったらアメニティの分、安く泊まりたいなと考えて。この部屋では、ちょっとした備品を忘れたときのために、爪切りやドライヤーなど100品くらいの備品を準備した部屋を作ったんです。エゾリスは冬を乗り越えるために木の実などのエサを掘った穴に埋めて貯蔵しておく習性があるので、エゾリスの穴と名付けました。

ーお土産が特徴的ですよね。ついつい買ってしまいたくなるものばかりです。

どこに行っても買えるような温泉饅頭やキーホルダーではなく、自分が過ごした時間を買いたいと思ってもらえる、いいものを置きたいと思っているんですよね。部屋には、熱気球の布を再利用したお風呂バッグがあり、大浴場には環境にやさしいものを使いたいというお客様のためにオリーブオイルから作った手作り石鹸が置いてあります。ロビーには、韃靼(だったん)そば茶を沸かしていて、誰もが飲めるくつろぎやすい空間を作っています。それら全てがここで購入できるようにもしています。自分たちが知っていることや提供していることは惜しみなく伝えたいですし、「また来たい」と思ってもらえる機会をたくさん作りたいなと考えています。

ー中村屋さんの手作り家具はすごいですね。もともとご経験があったのですか?

ここに来るまで大工仕事は経験したことがなかったんですよね。プロに聞いたり、インターネット動画を参考にしたりして独学で作っています。部屋を一つずつ壊してから内装に取りかかるので、壊したら作らなければいけないという気持ちになり、いい意味でのプレッシャーになっています。

ー材料などはどうしているんですか。

ほとんどがもらいものです。近所の方が、木材などの材料や使わなくなった家具があると、中村屋さんだったら使ってもらえるんじゃないかということで自然ともらえるんですよ(笑)。

ーこの本棚はインパクトがありますね。

先代がスキーの選手だったので、ビンテージの板に釘を使わないように組み合わせて本棚を作りました。

ー宿の宣伝はどうされているんですか。

以前は、ラジオや広報誌などに広告は出していましたが、今は止めています。特にパッケージツアーなどに組み込まれてしまうと泊まるところは軽視されがちで、実際にツアーに参加したお客様は、どこに泊まったか覚えていないという現実もあります。

ー常にお客様目線ですね。最後に常に心がけていることを教えてください。

旅行すること自体は好きなので、旅行してこういうのがあったらいいなと思うことは取り入れています。ただ、私たちのコンセプトに宿泊客全員が賛同してくれるわけではありません。Aさんは共感してくれたけれど、Bさんはそうではなかったということはあります。常に同じ目線を持っている人と共感することを心がけています。自分の価値観を安売りせずに、守っていきたいとも思っています。

泊まった感想と中村さんの話を聞いて

中村さんは、経営者としてではなく宿泊客としての目線を常に忘れず、手作りにこだわり、廃材を再利用して作り上げられた美しい棚や痒い所に手が届くような備品を置いたりと、どうしてもワクワクが止まらなくなる、そんな好奇心をくすぐる素敵な旅館を作り上げていらっしゃいました。これでまだ成長途中というのだから、次はどんな要素が増えているんだろうかとついつい気になってまた泊まりに来てしまう人もいることでしょう。

かく言う私もすでに魅力に取りつかれてしまったため、まだ気づいていないこだわりを探すために、もっと泊まりたいと心の底から思いました。宿泊客がいいと思ってくれるようなこだわりを実行してきた中村さんの広い視野と豊かな想像力から学ぶことは非常に多いように感じました。

【糠平温泉 中村屋HP】

https://nukabira-nakamuraya.com/

お互いを支え合う共助の仕組み―「かみしほろ人材センター」

会員と仕事をマッチング

「かみしほろ人材センター」は、日常のちょっとした困りごとや仕事をお願いしたいという人と、空き時間を使って仕事をしたいという人(人材センター会員)をつなげる役割を担っており、(株)生涯活躍のまちかみしほろが運営しています。

2018年5月に設立して以来、年々仕事の相談や依頼が増え続け、2020年度は300件を超える依頼を受けるまでになりました。

仕事をしたい人は人材センターに会員登録をしておけば、自分の得意なことややりたいことに合わせて人材センターから仕事が提供されます(※)。2021年1月末時点で、高校生から80歳を超える方まで80名以上が会員として登録しており、それぞれが得意なことを活かして仕事を行っています。会費や登録料はかかりません。

※会員と仕事の依頼者あるいは人材センターの間には雇用関係はありません。そのため会員登録をしてもすぐに就業できる保障はありません。詳しくは、かみしほろ人材センターにお問い合わせください。

地域の「困りごと」や「課題」を人材センターで解決

これまでに請け負った仕事は、個人の依頼では掃除や料理代行、草刈り、庭木の剪定、自宅の不用品処分、荷物運びの手伝い、英会話レッスン、パソコンやスマートフォンを教えてほしいなど。なかでも掃除や草刈りなど、日常生活にかかわる仕事は、特に高齢者の方からの依頼が増えています。

「今までは自分でやっていたが、年齢を重ねるにつれて難しくなってきた」

「これまでは頼める人がいたけれど、いなくなってしまい困っている」

そんな高齢者の「困りごと」の解決も、人材センターが担う役割の一つです。

また事業所からはイベントスタッフ、チラシデザイン、チラシポスティング、事務補助、施設清掃といった依頼をいただいています。農家からも農作物の収穫手伝いや、収穫した野菜の選果作業などの依頼相談が増えています。

こうした事業所や農家が抱えているのは「労働者不足」という課題です。「今までお願いしていた人ができなくなった」「仕事はあるがスタッフの手が回らない」「人手が足りない」。そのような声にも人材センターは応えています。

「ちょっとした町民の困りごとは、町民同士で解決できるようにする」

「かみしほろ人材センター」が目指すのは、お互いを助け合い支え合う「共助の仕組み」づくりです。「困りごと」や「課題」を、持続的に解決していくための仕組みとして地域に根付かせていくことを目指しています。

好きなことを誰かの喜びに―「ハレタかみしほろ企画・運営」

2019年8月に起業家支援センターとしてオープンした「ハレタかみしほろ」は、町民が自分の「好きなこと」や「得意なこと」を活かしてイベントを開催したり、店舗出店にチャレンジできる施設です。

(株)生涯活躍のまちかみしほろでは、そんな町民のチャレンジをサポートするとともに、趣味や特技を持つ町の人たちといっしょに、さまざまなイベントを企画運営しています。

「ハレタかみしほろ」で行っているチャレンジサポートは、主に次の二つです。

町のコミュニティづくりを支援

一つ目は、「ハレタかみしほろ」が企画・開催するイベントに参加する方たちへのサポートです。

例えば、2020年7月から始まった「手づくりおやつカフェ」は、お母さんをはじめとする町の皆さんが作った手づくりのお菓子を販売するイベントです。普段は家族や友人のために作っていたお菓子を町の人たちに提供することで、個人の楽しみを周囲に広げていきます。

また、イベントを通じて作り手と町の人たちがつながり、それがコミュニティとして育っていくことを期待しています。

実際に手づくりおやつカフェに出店した作り手の皆さんからは、

「出店後、町で会った人から『ケーキが美味しかった』と声をかけられて嬉しかった」

「食べる人の喜ぶ顔を思い浮かべながら作ることがとても楽しい」

といった感想が寄せられています。

町民の「やってみたい」を、短期~中期的に支援

二つ目は「店舗出店にチャレンジしてみたい」という方たちへの支援です。「ハレタかみしほろ」のカフェスペースを活用して、月に1回程度の単発的な出店から3カ月間以上の定期的な出店までを、企画や告知、運営面でサポートします。

2020年7月からはランチを提供する「カフェやどかり」がオープンし、町民の新たなくつろぎのお店となりました。そのほかにも、和食ランチや移動書店、抹茶カフェ、写真展、ミニ縁日、夜のバーなど、町の人たちの「やってみたい」が少しずつかたちになっています。

このチャレンジを通して、出店者が町の皆さんとつながる楽しさや喜びを感じてもらい、将来的にはここから新しい事業の芽が育っていくことを願っています。

町民同士の交流が次のチャレンジに

出店者たちがこの場所で「好きなこと」を表現する。そしてその好きなことが、誰かの喜びにつながっていく。町の人たちが楽しく集い、交流することで新しい可能性が生まれていく。

「ハレタかみしほろ」は、挑戦する人と集う人たちが交流し、次のチャレンジにつながる空間となることを目指しています。

そしてここでチャレンジする人たちが、自分の新しい可能性を見つけていける場所として、一緒に育てていきたいと考えています。

「ハレタかみしほろで何かチャレンジしてみたい」という人は、(株)生涯活躍のまちかみしほろへお問い合わせください。

求職者と求人企業をつなぐ―「無料職業紹介所」

(株)生涯活躍のまちかみしほろは、上士幌町と業務提携をして「株式会社生涯活躍のまちかみしほろ無料職業紹介所(以下、無料職業紹介所)」を開設し、運営しています。

無料職業紹介所は「ハレタかみしほろ」内にあり、求人票の閲覧や担当者による求職相談ができます。

町民の皆さまだけでなく、全国の皆さまが上士幌町で就業や移住に向けての最初の一歩を踏み出せるように、企業と求職者の間に入り、求人の相談や斡旋を行っています。

直接相談に来られない方に対しては、上士幌町無料職業紹介サイト「かみしほろ会社・仕事図鑑WEB」で求人情報を公開しています。企業の採用情報だけでなく、企業トップや採用担当者のメッセージ、働く人たちの思いなどを掲載し、上士幌町の企業の魅力を紹介しています。

【かみしほろ会社・仕事図鑑WEBサイト】

https://kamishihoroshigoto.com/

※スマートフォンの方は、下記の2次元バーコードからもアクセスできます。

「かみしほろ会社・仕事図鑑WEB」からは、求人応募や相談も可能です。近年は町民の利用だけでなく、WEBサイトを経由して移住を検討している方からの相談も増えています。遠方の方の場合はメールや電話などでの相談に応じており、そこから就業につながったケースもあります。

無料職業紹介所は、町内企業と求職者のより良いマッチングを実現するために情報の提供やサービスの充実に努めています。

求職の相談を希望される方は、無料職業紹介所までお気軽にお問い合わせください。また、求人情報を掲載したい企業様も、合わせてお問い合わせください。

一人ひとりの思いをかたちに―「かみしほろ起業塾」

「かみしほろ起業塾」は、起業・第二創業・新規事業展開の促進と支援を目的に、2018年度から進めている事業です。一人ひとりのやりたいことの実現を通して、地域経済の活性化にもつなげていきます。

初年度は、起業を学ぶためのセミナーや視察、ワークショップを中心に実施しました。2019年度からは「こんなことをやってみたい」というアイデアを持つ方から、起業や新規事業を検討している方までを対象に、実際に事業計画書を作成し、最初の一歩を支援するためのプログラムへと進展させています。

やりたいことを事業計画書で表現する

プログラムでは、専任の講師が一貫して指導やサポートを務めます。参加者は経営の基本や事業計画の必要性について学びながら事業計画書づくりを進め、プログラムの最後では自身が作成した事業計画書を発表します。さらに、受講生に対しては事業着手金の支援制度も設けられています。

2019年度には7名、2020年度は3名が受講し、19年度受講生の一人は実際に上士幌町内での起業を果たしました。

「起業塾に参加したことで、私の中にあった漠然とした思いが徐々に具体的なかたちになっていきました。事業計画をつくるのは大変でしたが、自分と真摯に向き合うことで、自分が本当にやりたいことや大事にしたいことが見えてきた。それを町の皆さんに伝えていったら、たくさんの人が応援してくれて、いつの間にか本当に起業していました」

「かみしほろ起業塾」を経て起業した最初の一人である、齊藤肇さんの言葉です。

一人ひとりの「思いの種」を大切にしたい

「こんな小さな町で起業なんてできるの?」

「もし起業しても、生活していくことは難しいんじゃないか?」

そんなことを思う人も多いかもしれません。でも私たちは、小さな町だからこそ、新しいものを生み出しやすい環境が整っていると考えます。小さな町だからこそ、できるチャレンジがあり、さまざまな人たちがそのチャレンジを応援してくれます。

「挑戦したいことやアイデアがある」

「これまで町になかったものをつくりたい」

「町の事業を継承して、地域のために貢献したい」

そんな一人ひとりの「思いの種」を大切にし、プログラムを通じて育て、実現に向けてかたちにしていく。これが「かみしほろ起業塾」が果たす大きな役割だと思っています。

【上士幌町】健康づくりのきっかけに―「健康ポイント事業」

「健康ポイント事業」は、日々の歩いた歩数を記録したり、町内で開催される対象イベントに参加することで「健康ポイント」が付与され、そのポイントが上士幌町内で使える商品券と交換できる取り組みです。

上士幌町では2018年度からこの事業がスタートしました。(株)生涯活躍のまちかみしほろは、町からの委託を受けて、事業参加の申し込み受付やポイント交換手続きなどの事務運営を行っています。

上士幌町内にお住まいで18歳以上(高校生は除きます)の方であれば、事業に参加することができます。2020年12月末時点で10代から90代の方まで、700名以上が事業に参加しています。

事業が目指すのは「健康への関心を高めていく」こと、そして「楽しみながら継続的に健康づくりに取り組む」ことです。事業に参加することで、参加者一人ひとりが、自分の体や健康について意識を向けるきっかけになることを願っています。

健康ポイント事業では、イベントも開催しています。イベントを取り上げた記事もあるので、ぜひご覧ください。

どのようなことをしている事業なのか

事業への参加を希望する方には、活動量計を貸し出します。活動量計は、毎日の歩いた歩数やカロリー消費量を見ることができます。購入を希望される場合には斡旋も行っています。

また町内の4施設(生涯学習センターわっか、スポーツセンター、ふれあいプラザ、ハレタかみしほろ)に設置している体組成計と血圧計を利用することで、自分の体を測定でき、健康管理に役立てることができます。また活動量計の歩数も記録できます。

日々の歩数を記録したり、体組成計や血圧計で測定をすると、「健康ポイント」が付与されます。このポイントは年間を通して一人10,000ポイントまで貯めることができ、年度末に上士幌町内で使える商品券と交換ができます。「健康ポイント」は、上士幌町が行う健康イベントや、健康診断を受診することでも貯めることができます。

測定結果や貯まったポイントは「からだカルテ」で確認

歩いた歩数や、体重、体脂肪、血圧などの測定結果、今貯まっている健康ポイント数などは「からだカルテ」というWEBサイトで見ることができます。

「からだカルテ」は、パソコンやタブレット、スマートフォンなどで見ることができ、自分の体の状態が確認できたり、健康づくりに役立つコラムを読むこともできます。

「健康を意識するようになった」参加者の声

「健康ポイント事業」に参加している方たちからは、これまでにさまざまな声が寄せられています。

「活動量計を持ったことで毎日歩くことが楽しみになりました。歩くことを続けていたら体脂肪が減って、高かった血圧も正常になりました」

「健康を意識するようになり、運動だけでなく食事にも気をつかうようになりました」

「友人もみんな参加しているので、一緒に楽しんでいます」

「歩いた分だけポイントが付与されるので、どれだけポイントが貯まったかを見ることも楽しみです」

このように、皆さんそれぞれに楽しみ方を見つけて参加しています。

まずは「きっかけ」にしてほしい

「普段、自分はどれくらい歩いているのだろう?」

そんなことを思ったことはないでしょうか。

まずは活動量計を持って、自分がどれくらい歩いているかを知ってみる。次に1日20分以上歩くなど、目標を決めて取り組んでみる。

いきなり走ったりスポーツを始めるのは大変かもしれませんが、歩くのはちょっと意識をすればすぐにできることです。そんな風にして町の方たちには、健康に意識を向けるきっかけにしてほしいと思います。

事業への参加を希望される方は、(株)生涯活躍のまちかみしほろ(ハレタかみしほろ内)にお問い合わせください。

お問合せ先

生涯活躍のまちかみしほろ(ハレタかみしほろ内)

連絡先 01564-7-7630

メール info@kamishihoro-town.com

LINE https://lin.ee/NFlKbt0

担当 小川

さまざまな業種で活かせる資格取得を―「介護職員初任者研修」

介護資格を取得するための研修事業

(株)生涯活躍のまちかみしほろは、町内における介護人材の確保や町内介護事業所に就労している職員のスキルアップなどの目的で「介護職員初任者研修」事業を行っています。

「介護職員初任者研修」は、数ある介護資格のなかでも入門資格といわれています。介護の基礎知識や技術だけでなく、介護の理念やコミュニケーション技術、人間のからだの仕組み、老化や認知症の理解なども含めて総合的に学んでいきます。

学歴や実務経験など、受講に係る条件はなく、高校生以上であれば規程のカリキュラムを修了することで誰でも資格を取ることができます。上士幌町民、上士幌高校生、町内介護事業所にお勤めの方は無料で受講することができます。

講習を受けた方のインタビュー記事もあるので併せてお読みください。

この事業は、上士幌町からの委託事業として2017年度にスタートし、2020年度までにのべ41名が資格を取得しています。例年、秋~冬にかけての約3カ月間(※)にわたって開催し、高校生から70歳代の方まで幅広い年代の方が学んできました。

すでに介護職に就いている方や、これから介護事業所で働きたいと考えている方だけでなく、この資格を家族の介護に活かしたいという方や、サービス業など他業種で働いている方などにも受講いただいています。

「学ぶことで介護のイメージが変わる」

これまでに受講した方たちからは、

「すぐに実践できる知識や技術を学べて大変有意義でした」

「介護福祉へのイメージと理解が変わりました」

「介護の資格と思っていたが、学んでみると幅広い分野で活かせる資格だと思いました」

「これから家族の介護が必要になるので、その前に学ぶことができて良かったです」

といった声が寄せられ、また町内介護事業所からも

「職員の育成につながって良かった」

という声をいただいています。

また、受講をきっかけに介護福祉分野への興味が高まったという声もあり、町内介護事業所への就業につながることも期待されています。

高齢化が加速する日本は、2025年には約245万人もの介護人材が不足するといわれており、上士幌町でも介護福祉事業所の就労人材の確保は大きな課題です。本事業は、こうした課題の解決や、町民の「介護を学びたい」というニーズにこれからも応えていきます。

なお、研修の受講募集は、8月ころにチラシやホームページなどで告知を開始しています。

※令和2年度は新型コロナウィルス感染拡大防止に係る臨時的な取り扱いとして、通常15日間程度の講義を、自宅学習を中心としたカリキュラムとし、講義は3日間にとどめて実施しました。

やりたいことをやらないと意味がない!〜地域おこし協力隊 森典子さん〜

上士幌町の子どもたちには「図書室の先生」としておなじみの、森典子さん。読書コーディネーターとして、小学校・中学校・高校の図書室を巡回しています。とにかく明るくて、フレンドリーな森さんが、今、上士幌町で読書コーディネーターをしているのは、あるとき、「やりたいことをやらないと意味がない!」と気づいたことがきっかけでした。

WRITER

苅谷 美紅 (かりや みく)

北海道千歳市出身。テレビ番組ADをしていた東京生活から、青年海外協力隊としてブラジルへ。コロナ帰国後、MY MICHI2期生を経て、取材メンバーとして活動しています。マイブームは朝起きて熱気球を探すこと。

地域おこし協力隊 社会教育推進員 読書コーディネーター

森 典子さん (もり のりこ)

新潟県新潟市出身。生まれて間もなく親の仕事の関係で幼少期を帯広市で過ごす。その後新潟に戻るも、大学で再び北海道へ。卒業後は新潟で仕事をしていたが、2019年5月に読書コーディネーターとして上士幌町へ赴任。3度目の北海道生活となる。大学では美術を専攻し、絵を描くことが好き。

「読書コーディネーター」ってどんな仕事?

今回は上士幌町で地域おこし協力隊として活動している方に、お仕事の内容などを伺います。早速ですが、読書コーディネーターってどんなお仕事ですか?

環境整備といって、小中学校と上士幌高校の図書室で本のラベリングをしたり、書籍の購入や受け入れもしています。コロナが拡大する以前は児童の保護者や地域の方たちに声をかけ、小学校で絵本の読み聞かせやブックトークをしていただいていました。

お絵かき教室みたいなこともしていませんでしたか?

読書の取り組みとは別に行っているアートクラブですね。生涯学習センターわっかで、毎週金曜日の16時から活動しています。これはそのクラブに参加してくれた小学生がつくったキーホルダーです。

かわいいですね。

今年度は図書館事業として、秋の読書週間に本の紹介をするポップをつくるコンテストも行いました。小学校部門と中学校部門に分けて開催して、小学校から19作品、中学校から6作品が集まりました。教育委員会と図書館の職員で審査をして、優秀作品を全国ポップコンテストに出しています。

どうしてポップコンテストを行ったのですか?

子どもたちと接していて、文化系の子たちが活躍する機会が少ないと感じたんですよね。スポーツをしている子は目立つけれど、本が好きだったり絵を描くことが好きな子はどちらかといえば控えめだったりするので、その子たちが周りからすごいと思われたり、得意なことを発揮できる場をつくりたかった。また普段本を読まない子が「ポップをつくりたいから本を読んでみよう」と思ってくれるといいな、という思いもありました。ほかには、上士幌高校のライフデザインの授業でポップづくりに関わらせてもらいました。

※詳しくは 上士幌高校の商品開発授業に密着(5)〜商品を手にとってもらえるポップを作ろう へ

読書コーディネーターになるまで

読書コーディネーターって、ほかの地域にもある仕事なんですか?

ないですね。すごくレアです。

上士幌町に来たのはこの仕事があったから?

はい、読書コーディネーターをしたくて来ました。本や読書に関わる仕事がしたかったんですよね。

上士幌町に来る前は何を?

出身の新潟市で、市が主催している芸術祭の事務局で仕事をしていました。その前に短期留学で1カ月間イギリスに滞在していたんです。そのイギリスでの経験が私にとっての転機でした。イギリスでは美術館に行ったり語学学校に通っていたんですけど、そこで生活しているうちに「やりたいことをやらないと意味がない!」って思ったんです。

何事も「できないと決めつけていたのは自分自身だった」と気づいたんですよね。それまではきちんとした職に就いて安定しないと駄目だと思っていましたが、イギリスから日本に帰っても仕事があるわけじゃない状況で、今後どうしたいかを真剣に考えるきっかけになった。日本から離れたことで逆に考える余裕ができたのかもしれません。

それで、芸術祭の仕事に就いたのですね。

美術の仕事も興味は持っていたけれど、自分で勝手に諦めていた。そんなときに求人が出ていて。大学で学芸員の資格を取っていたので活かしたいと思ったんです。ただその仕事は期限付きだったので、そのあとでどうしようかと考えていたときに、この仕事を見つけたんです。

実際、読書コーディネーターをやってみてどうですか?

子どもたちの本当のリアクションが分かりますね。「なんでその本が好きなの?」って聞くと「これはね〜」って教えてくれる。どんな本が好きなのか、どの作家さんが人気があるのか、子どもたちのリアルが見えて勉強になります。

森さんから見た上士幌町

上士幌町に来たときの印象を覚えていますか?

花を育てている家が多いと思いました。5月に来たのでちょうど桜も咲いていて。ウェルカムフラワーだと思って歓迎されている気持ちになりました。それと土の色が濃い。一度教育委員会の方に畑を案内していただいたことがあって、「これが小豆、これがデントコーン」などと教えてもらいました。自分が生活している土地の郷土や歴史を知ることも大切だと思いましたね。

上士幌町に来て間もなく2年になりますが、今の印象はどうですか?

人と人の距離は近いと思います。上司や同僚からよく「ご飯を食べにおいで」と誘われますけど、きっと地元の新潟市ではこんな関わり方はできないだろうなって思います。野菜もたくさんいただきますし、お裾分けの文化がありますよね。

上士幌にいるからこそ、絵本をつくりたい

これからやってみたいことはありますか?

絵本をつくりたいです。教育委員会の皆さんをはじめ、仕事やプライベートでたくさんの人たちとつながった。そんな人とのつながりを絵本にしたいんです。実は少しずつつくりはじめていて、まずは教育委員会の皆さんをモデルにイラストを描いたりしています。

絵本を職にしたいと思いますか?

いつかは職にしたいです。実はこの10年間、ずっと絵本をつくると決めては何度も挫折していたんです。でも「できない」「無理」と諦めて決めつけていたのは、ほかの誰でもない自分自身でした。それで上士幌に来て「今度こそ、絶対につくる!」と決めたから、どうしてもかたちにしたくて。この土地に来て出会えた人たちがいるから、上士幌にいるからこそつくれる絵本があると思っていて。今、出版社のコンクールに応募するために日々頑張っています!

たくさん本を読んで、大切な言葉に出会ってほしい

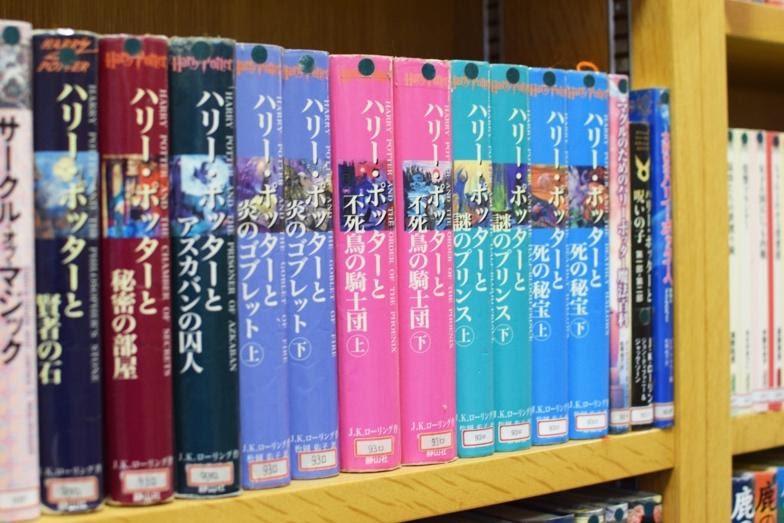

「人生を変えた一冊は?」と聞かれたら何と答えますか?

『ハリー・ポッター』シリーズですね。イギリスに行ったのもハリー・ポッターの影響です。小学生のころから大好きで、第一作の『賢者の石』からずっと読んでいます。物語の主役の子にファンレターを書いたこともあります(笑)。すごく厚い本だけど、面白くてすぐに読める。私でも読めるんだって、自信につながった一冊でもあります。

もう一冊挙げるなら『世界でいちばん貧しい大統領からきみへ』。私にとってすごく大切なことが書かれている本です。本には生きる上でのヒントや支えになる言葉がたくさん詰まっているから、本当に子どもたちには本を読んでほしい。そこに書かれている一文にすごく勇気をもらえることもあるから、たくさん本を読んで、自分にとって大切な言葉に出会ってほしいと思います。

最後の質問です。上士幌での生活は楽しいですか?

楽しい! すごく楽しいです。一緒に仕事をしている方たちも面白いし、子どもたちと接していると発見も多い。子どもたちを見ていると、大人になって忘れてしまっていた反応や感情が見えるから、本当に勉強になります!

「できないと決めつけていたのは自分自身だった」「やりたいことをやらないと意味がない!」その言葉が印象的だった森さん。仕事や絵本についての熱い思いを感じました。

また、読書コーディネーターとして関わる上士幌町の子どもたちに、「生きる上で支えになる、勇気をもらえる一文を見つけてほしい」という森さんの思いが伝わることを願っています。

森さん、ありがとうございました!

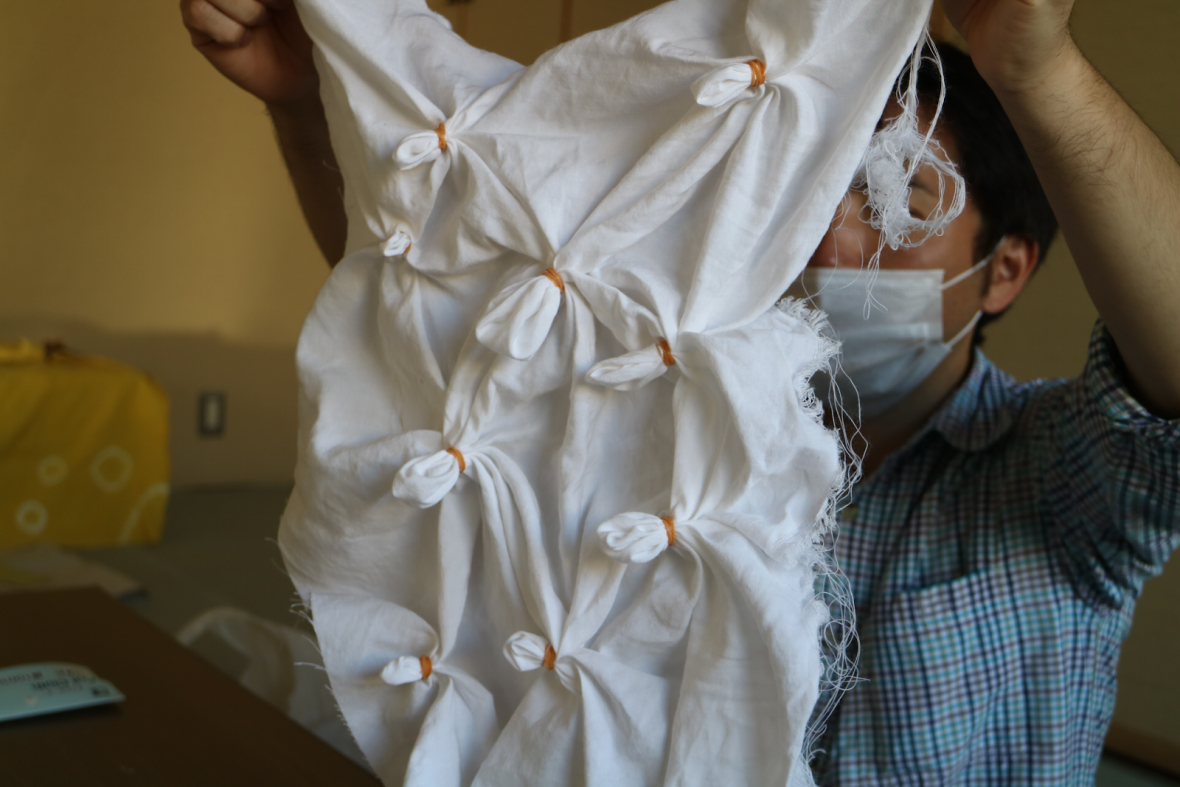

上士幌町で落ちている枯れ葉を使って草木染にチャレンジ!

皆さんは、草木染(くさきぞめ)をしたことがありますか?草木染の歴史を調べてみると、縄文時代にはすでに草木染をしていた形跡があったなど、とても伝統的な染物らしいです。そこで今回は、町民の方に教えていただきながら、上士幌町のものを使って初めての草木染にチャレンジしてみました。

WRITER

田中 亮 (たなか りょう)

JICA訓練生。1982年生まれ。茨城県出身。自然が好きで、土や水の分析をしてきました。自然豊かな上士幌町に「個性」を感じています。もっともっとこの町の「個性」を発掘していきたいです。

上士幌町での草木染との出会い

JICA訓練生として、5カ月間上士幌町に滞在している中で多くの上士幌町民の方に出会ってきました。その出会った方の中でなんと、草木染をしている方がおり、興味を持ちました。「草木染を教えてほしい!」思い立ったら即行動です。早速、お願いをして日取りを決めて当日を迎えました。

草木染体験

体験場所に到着すると、目の前にはものの見事な草木染が飾ってあります。

草木染とは、野生の草花や枯れ落ちた葉などを集めて布を染める染め物のことをいうのですが、こちらは上士幌町役場の花壇で咲いていたマリーゴールドで染めたのだそうです。見ごろを終えた花をいただき、1枚の布からカーテンを作ったそう。おしゃれな雑貨屋さんで売っていそうな模様だったので、自分にもこんな作品が作れるのだろうかと、期待に胸をふくらませながら体験がスタートしました。

準備編

準備するもの

布、輪ゴム、ミョウバン、錆びた鉄くぎ、落ち葉、玉ねぎの皮、黒光大豆

布はコットンリネンという生地を使います。耐久性と吸水性に優れ、風通しがよく、肌触りもよい特徴が草木染に向いているそうです。大きい布を用意し、ほどよい大きさにカットします。そして、染める際の隠し味的な要素として、ミョウバンや錆びた鉄釘を入れます。発色をよくしたり、色素を繊維に定着させて色落ちを防ぐ効果があるそう。これを「媒染(ばいせん)」と呼ぶそうです。錆びた釘にもそんな役割があるんですね。

そして、ただ染めるだけではなく、せっかくなので「模様付け」にもチャレンジすることに。輪ゴムを使って模様をつけることができるそうです。輪ゴムを使うときのコツは、「きつく縛ること」。なぜなら緩いと色が染み出て、きれいなコントラストにならないからです。模様付けには割りばしや、タコ糸、ビー玉を使います。どんな模様がでるかはできてからのお楽しみです!

輪ゴムを布に縛っていきます。

全体だとこんな感じになります。

落ち葉編

ここからは染める植物ごとに紹介を進めていきます。まずは落ち葉!落ち葉でもできるという情報を得られたので、上士幌町内の落ち葉を集めてチャレンジしました。

落ち葉であれば、役目を終えた葉ばかりなので、拾って活用することにとても意義深いものを感じます。

さっそく、落ち葉から色素を取り出す準備にとりかかります。ホームセンターなどに売られている玉ねぎ用のネットに落ち葉を詰め込みます。

鍋に水を加え、中火でぐつぐつ煮出していきます。

30分後、落ち葉を取り除き、布を投入し、15分ほど染み込ませます。

その後に錆びた鉄釘を投入してさらに15分漬け込むと・・・

なんと、水玉模様が浮かび上がってきました!!この淡い感じがなんとも言えないですよね。

玉ねぎの皮編

続いて、玉ねぎの皮を使います。こちらも普通は捨てるものですよね。そんな捨てるものが活用できるなんて一石二鳥です。

ちなみに上士幌町で買った玉ねぎを使用していますよ!

玉ねぎの皮に水を加えて煮出していきます。

色が染み出たら、玉ねぎの皮を取り除いて布を入れ、30分ほど煮ます。媒染には、釘とミョウバンをそれぞれ使ってみました。

キレイに仕上げをすると・・・

斜めのラインが入った模様の完成です。玉ねぎは落ち葉に比べて色が濃いですね。ちなみに、どちらも玉ねぎの皮を煮だした液に付けた布です。上側が錆びた鉄釘、下側がミョウバンを使って媒染しました。媒染に使うものを変えただけでこんなにも色が変わるんです!

光黒大豆編

最後は光黒(ひかりくろ)大豆を使用しました。使用するのは、上士幌町で栽培されている黒豆で名前の通り、表面に光沢があるのが特徴です。煮豆や豆腐、お菓子作りに活用されています。いい黒に染め上がりそうですね。

方法は落ち葉、玉ねぎの皮と同じです。

これにはびっくり!煮出した液は黒色でしたが、布に染めると紫色に変わりました。色の変わり具合を見るのも草木染の醍醐味です。

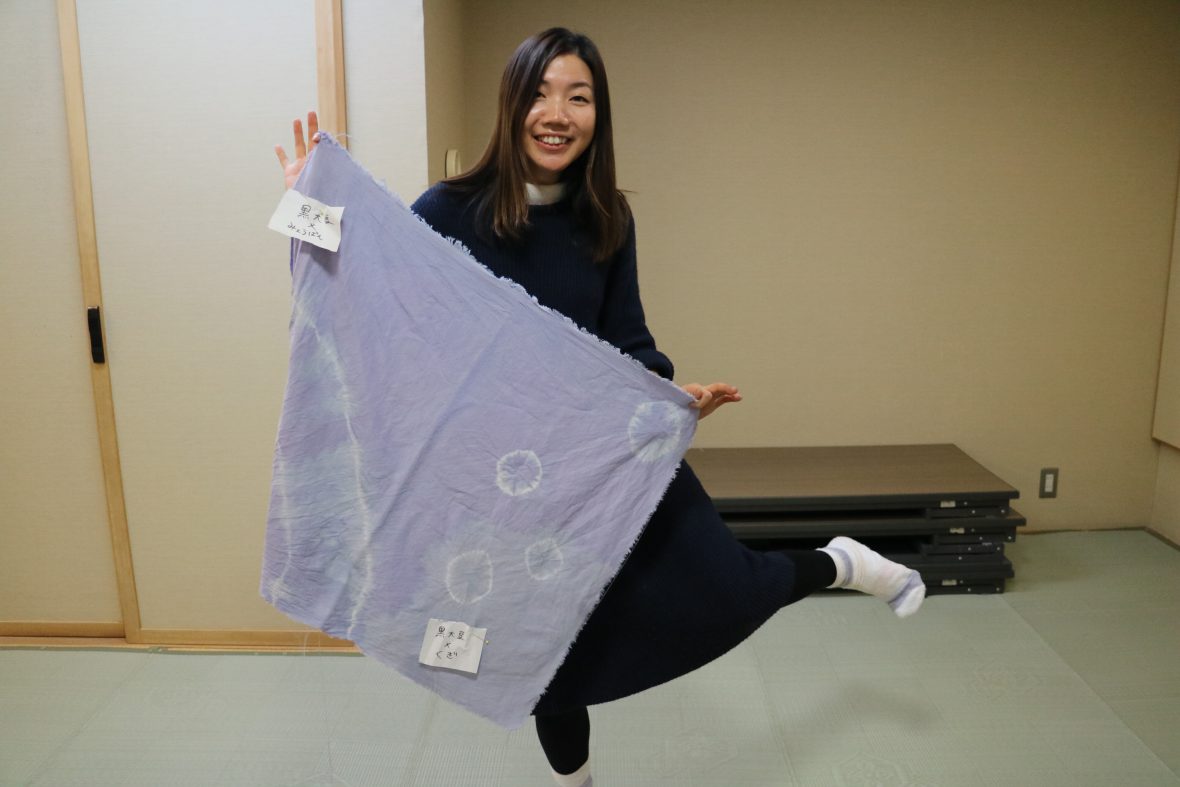

綺麗な紫色。うれしくて、思わず片足も上がってしまいました。

染めた布は軽く水洗いをして干します。

こちらが今回チャレンジした草木染の作品です。時間もそんなにかからず、色の変わり具合をみたり模様をつけたりと、とても楽しかったです。使う材料と媒染の組み合わせでさまざまな色が出せますので、皆さんも身の回りのものを使ってチャレンジしてみてはいかがでしょうか。