〜あの人に会う〜子どものときに影響を与えてくれた安藤先生

取材メンバーとして参加した初回のミーティングで「会いたい人に会いに行く企画をしたい」という話が出て、真っ先に「僕はこの人に会いたいです」と伝えた人がいます。それが上士幌町で「はげあん診療所」を営む安藤御史先生。僕のいまに大きな影響を与えていて、兼ねてからお話しをしたかった方です。10年ぶりに再会して、当時から聞きたかったことなどを伺いました。

WRITER

竹中 勇輔

1994年生まれ。上士幌町出身。理学療法士。ホロロジーライターというチャンスを生かして会いたい人に会いに行きます。上士幌に帰ってきてけん玉にハマっています。よく聞かれるが町長と親族関係ではありません。

会いたい人

会いたかった理由を少し説明すると、僕は上士幌で育ち、母親ははげあん診療所で働いているので、小さい頃から先生にお世話になっています。中学生のときは、所属していた野球部 vs 安藤先生が所属していた野球チーム:オールドボーイズとで、よく練習試合もしました。そして、先生が参加していたチェルノブイリ原発事故の保養活動は、今思えば、僕がJICA海外協力隊に参加したひとつのきっかけとなっています。そういうこともあり、自分のおじいちゃん、おばあちゃんと年齢の近い安藤先生を、小さい頃から「かっこいい大人」として認識していました。

今回は、そんな安藤先生に僕が聞ききたかったことを質問する、とても自己満足感が高めな企画です。子供の頃のお話や医者を志したきっかけ、上士幌を移住先として選択した理由など、安藤先生がどんな考えを持って、どんな経験を経て、今に至ったかをお聞きすることができました。

十数年ぶりの再会

お昼休みの時間をいただいてありがとうございます。

構わないよ。それにしても久しぶりだね。元気だったかい?

おかげさまで、元気にやってます。先生は変わりませんね。

そんなことはないよ。竹中くんはいくつになったんだい?

25歳になりました。先生とは中学校を卒業して以来会ってないはずなので、だいたい10年ぶりですね。

大きくなったね。僕の記憶では、5歳のときからあなたを見ているから、懐かしいね。

中学生のときは野球をしましたよね。先生のチームとよく練習試合をさせてもらった記憶があります。たぶん先生は僕のおじいちゃんと同じくらいの年齢ですよね?

そうだと思います(笑)。

あのときも今もそうですが、なぜかそれを感じなくて。小さい頃からかっこいい大人だなと憧れていました。

そんなことはないよ、でもうれしいね。

今、JICA海外協力隊はコロナウィルスの影響で一時帰国中なんですが、縁があってまちづくり会社で活動しているんです。今日伺ったのは、影響を受けた人の中で久々に会って話を聞きたい人いない? と、この企画をいただいたて、それで真っ先に先生が思い浮かびました。

そうですか、それはありがとう。

今日はいろいろと聞きたいことを考えてきたので、よろしくお願いします。

どうぞ、いいですよ。

両親の死を乗り越え、医師を志す

まず、先生はどんな子供・学生でしたか? 今もさまざまな活動をされていますが、幼少期や学生の頃を過ごし、今に至ったのかを知りたいです。

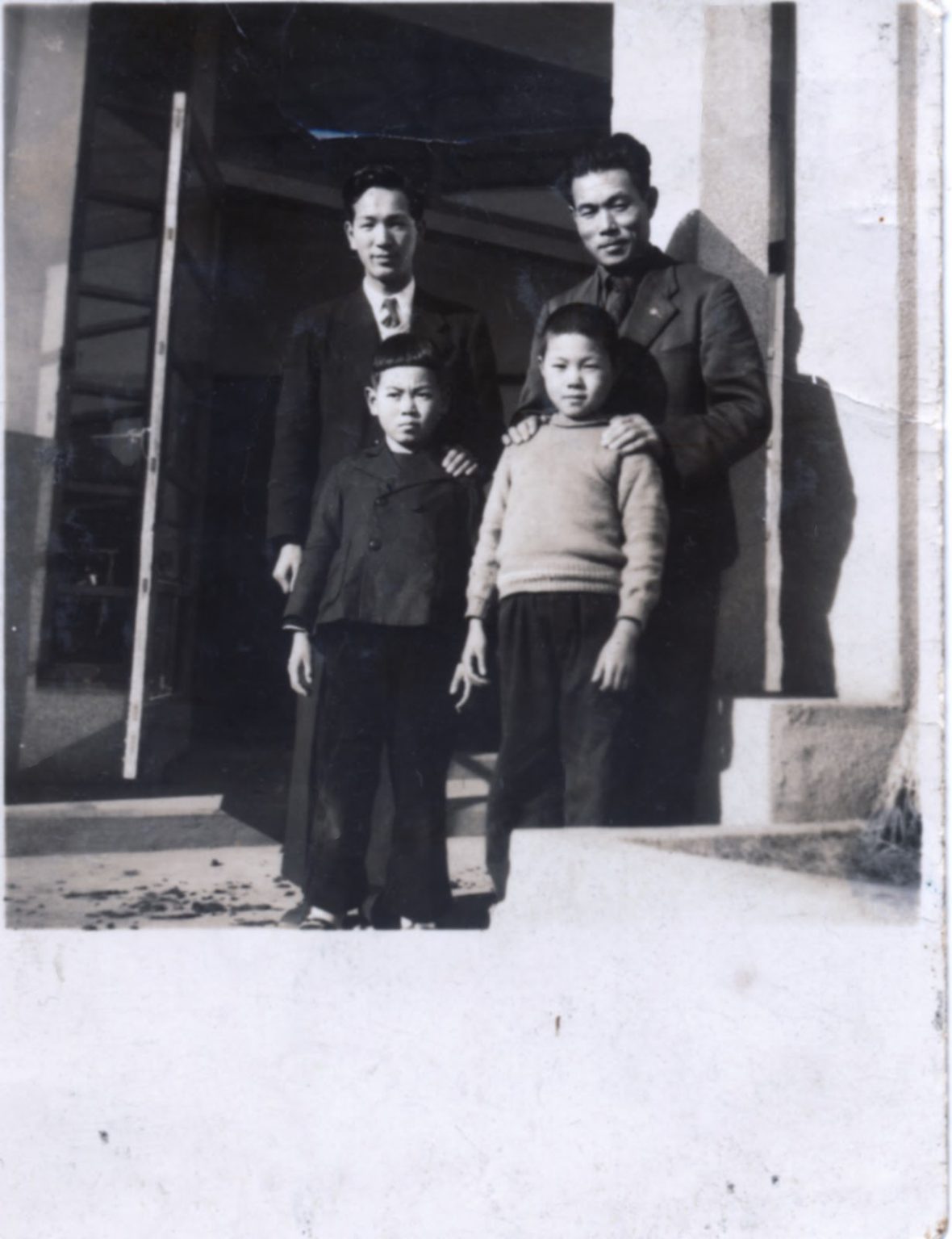

僕はね、長男なんです。長男って気を使うんだよね。総領の甚六って知ってる? 次男とか次女は好き勝手やるけど、長男は下の子たちの面倒見ないといけないから、やっぱりおとなしいのよ。だから、どっちかっていうとおとなしい子だった。

おとなしかったんですね! 意外です。

だけど、運動は好きだったの。小学校時代は北海道の田舎で育って元気がいいから、都会に行くとすごい喧嘩してたよ。体は小さかったけど強かったんでね。でも、中学になったら体の大きな奴がいるから喧嘩はやめた。

そんな運動好きな先生が、医者を志したきっかけは何かありましたか?

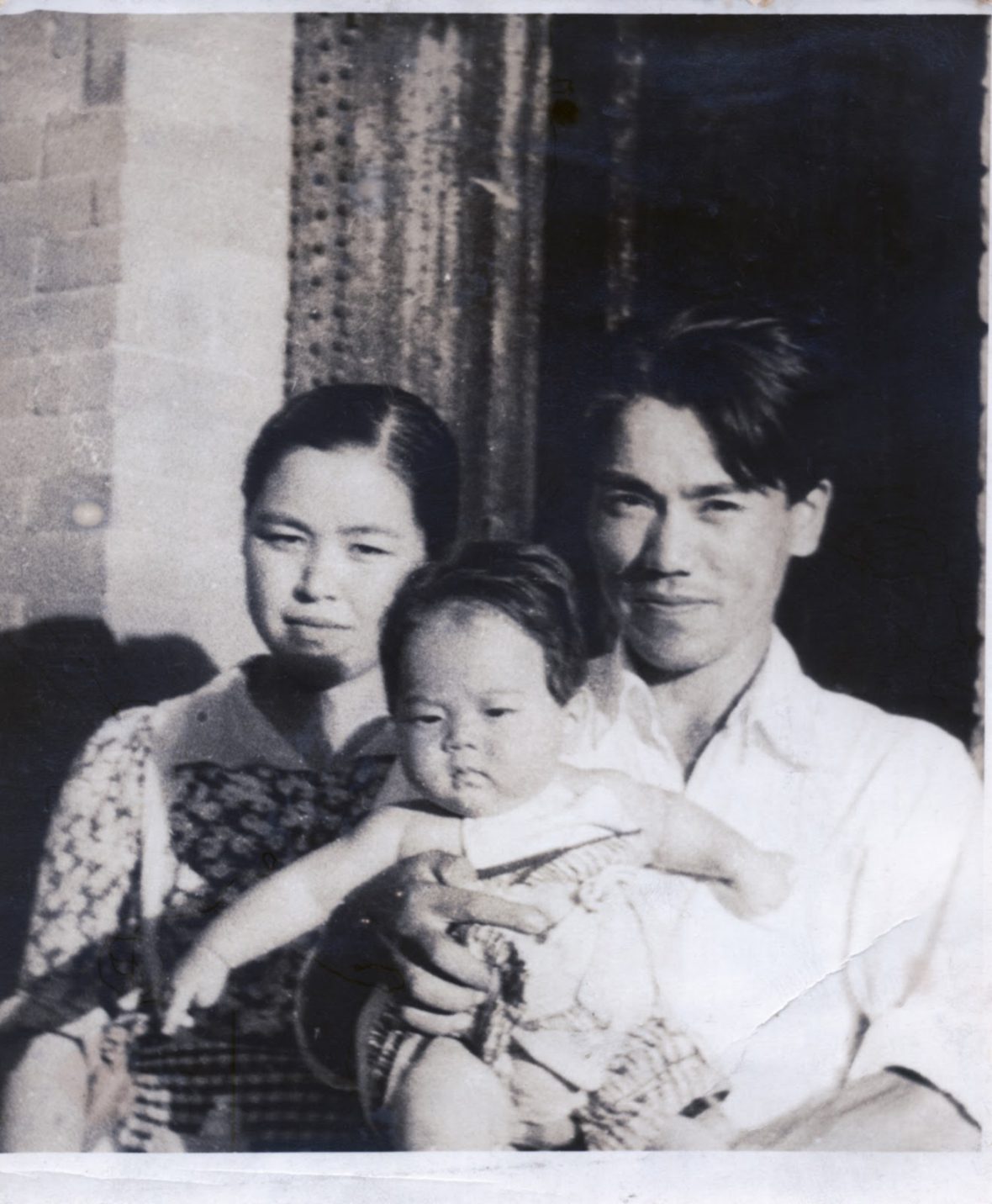

僕の両親は病気がちだったんだけど、13歳のときに母親が33歳の若さで死んだの。やっぱりそれがきっかけかな。あと父親もね、その10年後に結核で死んだんだ。そういうこともあって、中学の頃から医者になりたいと思っていた。

医者を目指す過程で勉強はどのくらい頑張りましたか?

早くに両親が死んだから、お金もないし、貧乏だし、長男だし。だから、早く一人前になって、どう生活を立てるかよく考えていた。それで、体を使う仕事は小さい僕にはとてもできないので、勉強するしかないでしょう。だから高校のときはすごい勉強した、がんばりがきくからね。勉強したといっても、わりとコツコツやる方が好きなので。だから、あんまり勉強で困ったことはないんだ。毎日必死こいて、少しずつしているから。1時間か2時間、毎日してたよ。だから、なんでもコツコツやることは大事。そう思う。

コツコツの習慣は今も変わらない

コツコツと積み重ねる性格は今も変わりませんか?

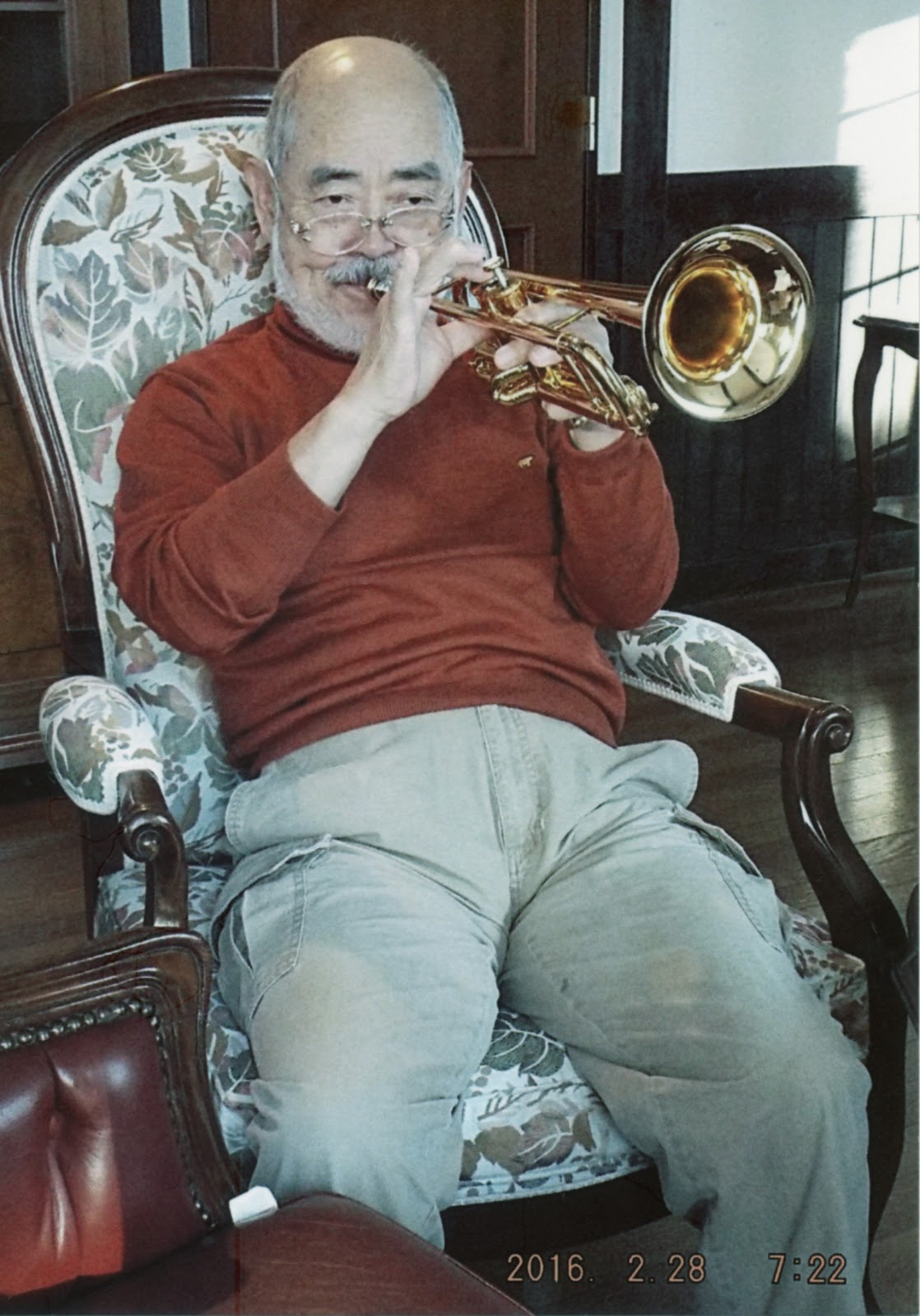

トランペットを70歳から始めたんだけど、やっぱりコツコツとだね。最近、一緒にやってる人が増えたから、毎日必ず1時間はしているね。今78歳だけど、そのうちあなた方に聞かせるくらいになるかもしれない。

他にも何かされていることはありますか?

あと習字もしてるんだ。料理も畑作業もしてるんだけど、やっぱりそれも積み重ねだもん。だから、何か自分の好きなことをコツコツとやるのは大事かなと思う。で、コツコツやるのは習慣だから、努力には入らなくてね。習慣になると、努力って意識は全くないの。皆さん畑大変だねっていうけど、大変なことはしない。好きなことを好きなときにやるわけだから。ただし、続けてる。歯を磨くと同じように習慣。何か特別な努力とは思わない、思うはずがないんだ。

自分が無理なくできることを選んで、それを好きなときにやることが継続につながり、今の先生があるんですね。畑作業は天候に左右されることもあって、好きなときにできないこともあると思います。そういう中で、難しい壁に当たることってありますか?

あるある、プロではないから。でも、上士幌のようなところはね、畑を作る専門家がいっぱいいるの。料理もそう、漬物も何でもそうだけど、その人たちから、わからないことを聞けばいいじゃん。で、考えが同じでない人もいっぱいいるから、どれを選ぶかはこっちで決める。だから、うまくなんかいってないけど、ともかく食べ物はできる。ぶどうとか、あなた方が頭に浮かぶものは多分みんな作ってて、プロの人のようには絶対に穫れないんだけど、試行錯誤しながら確実に穫れる。

そうすると、来られる患者さんに話を聞いたりもされますか?

もちろん、頻繁にするよ。今日も漬物の話をしたよ。いろんな作物がとれても保存するってすごく難しいんですよ。保存の方法は昔から人類が知恵としていっぱい持ってて、上士幌の人はこの地域に適した保存を知ってるでしょ。それを聞いて真似する。でうまくいくときもあるし、いかないときもあるし、それぞれです。

多くの選択肢があった中、上士幌へ移住

次は移住先を上士幌に選んだ理由を聞いてみたいです。

最大の理由は「食」なんだけど、当時勤めていた大学病院を辞めるまで4年間ぐらいかけて、どこに住もうかと考えました。海外にも友だちがいるので、海外も含めて検討したんだけども、やっぱり地球上でも気候に恵まれた日本がいいかなと。日本でどこが一番いいってなると、北海道。北海道の中でも一番いいのは、道東だと思ったの。それは自然、天候、食料の面で。その中で、上士幌は水も良いし、人があまりいないし、畑もある。ということで上士幌を選びました。

上士幌を選ぶ前に、大学病院を辞めるという大きな決断がありましたが、そこにはどんな理由がありましたか?

僕は50歳で定年を自分で決めていて。その理由はね、親父が50歳で死んでるから、人生50年過ぎたら少し転換しようと思ってね。あと、後輩も育ってきたし、あんまり長くいると嫌われるから、「まだ早いんじゃないの」っていうときに辞めた方がいいかとも思って。あと、医者はもう辞めてもいいと思ったんだ。でも、当時、上士幌には整形外科の医者がいなかった。それで、町の人が「病院を開業するのはどうですか?」っていうから、始めたところもあるね。だから、今は医療もしてるけど、半分は農作業だよ。

半農半医という生活を送っているわけですね。では、移住の最大の理由である「食」に関しては、どういう思いがありますか?

日本は輸入食品が非常に多いでしょ。輸入食品は遠くから運ぶから、腐らないように、いろんな物を添加するんだわ。そういうものを食べたくない。それで、自分で畑を作って、豚飼ったり、ヤギ飼ったり、ガチョウ飼ったりしてます。ほとんど自給です。ないものは牛肉や牛乳。お米もないけど、それは友だちから買う。だから、僕の食料はほとんど国産のもの。安全なものを自分で作りたい、自分で作ったもので料理作りたい。そういうわけで、上士幌を選択したのはよかったと思う。

僕も先生と同じように、自分が食べるものは自分の手で作りたい気持ちがあるので、今の先生の暮らしにとても憧れます。

チェルノブイリ原発事故の保養運動

小さいときの記憶ですが、チェルノブイリから子供たちが来ていましたよね。そのときに初めて近くで外国の方を見たことが、海外の存在を意識したきっかけだった気がしています。あの子たちはどんな経緯で上士幌に来ることになったんですか?

放射能は、人工放射能と自然放射能があるんだけども、自然放射能は私たちがそれをくぐりぬけて生きてきたので、全然問題ないの。ただ、人工放射能は今まで人間が会ったことのないものだから、生物にとっては危険以外の何物でもないの。どんなものよりも、放射能が一番人間のDNAを壊す。それはエネルギーが圧倒的に違うから。それで、もともと原発に僕は反対だった。だけども、北海道に原子力発電所ができてね。そういう中で、その一部を使ってるわけだから、なんとなく後ろめたい気持ちがあった。そんなとき、1986年にチェルノブイリですごい事故が起きて、それで興味持ったんだ。

興味を持ったところから、次の行動に至るまではどんなことがありましたか?

1993年に現地を見にいく企画があって、チェルノブイリに行ったんですよ。そのときはソビエトが崩壊して、チェルノブイリは物資がなくて、本当に貧困で大変だった。病院には、白血病とか甲状腺がんの人がいっぱいいてさ。それで、何とかしなきゃならんということで、それで医薬品を送ったり、いろんなことした。次の年からは、あちこちで講演してね。そしたら、その子供たちを預かりたいという家庭が、ドイツやイギリスのような外国からいっぱい出てきて。それで日本も参加しようということで、1994年から汚染された地域の子供たちを呼ぶことにしたのさ。

そんな経緯があったんですね。汚染された地域からは、どんな子供たちが来ていましたか?

健康な子の中でも、体の中の放射能を調べて、高い子を呼んだ。ほとんどの子は1カ月いたんだけど、1カ月いると半分に減るの。そういうふうにして、2000年から毎年9年間、3人~4人呼んでね。まだやるつもりだったんだけど、寄付が集まらなくなったのと、福島の原発事故が起きてから、日本に来るって言わなくなった。だから、チェルノブイリの子供たちは来ていない。その代わり、隣に家を建てて、福島の子供を呼んでるよ。毎年、何家族か来てる。今年はコロナもあって動けないんだけど。

先生がチェルノブイリの子供たちを呼んでいたとき、僕は小学生で、初めて外国から来た人を見た気がします。それは、日本の外の世界を知るきっかけとなり、今思えばJICA海外協力隊に参加したことにつながっていると思っています。ありがとうございました。

おわりに

はげあん診療所の待合室。安藤先生が移住と同時に始めたこの診療所は、今年で22年目になります。掲示されている絵、資料、案内など、あらゆるものに先生の想いが隠されています。

先生にお話を聞いて印象的だったことは、コツコツと継続するために「大変なことはしない」という、逆説的な考えを持たれていたことです。そこにはもちろん、純粋に大変なことをしない、という意味があると思いますが、それだけでなく、大変なことをあらゆる側面から眺め、労力を惜しんででもやりたいこと と そうではないことを自らの基準で仕分ける、という意も含まれているように感じました。要するに、暮らしにおける取捨選択が上手、ということです。

先生は長い時間コツコツ自分と向き合い、今でも自己認識を深めているはずです。そして、いつか僕も、何かを継続するときのコツは? と聞かれたときに、「大変なことはしない」と答えられる大人になりたい。未来の自分がそう答えられれば、きっと後悔のない良い人生を送っているのだと思います。

また先生は、ある後ろめたい思いがあって、チェルノブイリ原発事故の保養活動に参加していたことを知りました。思いがけないことに、僕が小さい頃に見ていたその活動は、十数年後の行動のひとつのきっかけとなり、JICA海外協力隊という新たな経験につながっています。考えれば考えるほど、このことが不思議であり、幸せなことでもあり、人間としてのひとつの摂理のような気もしています。

実は取材を通してわかったことですが、このまちには、思いを持って行動している人がたくさん暮らしています。そして、そのストーリーは誰かにとって、未来への原動力になることだと強く思っています。この企画が、その一歩を後押しできれば、広報チームの一員としてこんなに嬉しいことはありません。

今後このサイトは、上士幌町の広報活動をやってみたいと思った人が、会ってみたい人や紹介したい場所・イベントへ取材に行き、伝えたい人に向けて発信できるプラットフォームとなる予定です。理想は、上士幌町に住む人がこのサイトを上手く活用し、「上士幌町の情報は上士幌町の人がつくる」こと。だから、取材も写真も文章もできるプレイヤーに限らず、どれかひとつならできるという人、広報活動を通じて取材・写真撮影・ライティングを学んでみたいという人にも力を貸していただきたい。このサイトを通して、今まで上士幌町内で出会うことのなかった人たちが交わり、まちの新たな暮らし・文化・人を育む力が、育っていくことを願っています。