上士幌町でも門松を作っている??北海道緑化樹芸さんに潜入してみました!

日本のお正月といえば忘れてはいけないのが正月飾り。年神様を迎えるために飾られるものの一つに門松がありますが、皆さんは門松がどう作られているのかご存じですか?聞けば上士幌町にも門松の製作をしている会社があるのだとか。僕たちが上士幌滞在中にお手伝いをしていたまちづくり会社が門松を発注すると聞き、この機会に門松作りを見せていただけることに!厳冬の十勝だからこそ行う工程があったりと、とても貴重な場面を見ることができましたので、皆さんにもお伝えしていきます!

WRITER

渡邉 史也 (わたなべ ふみや)

JICA訓練生。1997年生まれ。茨城県出身。上士幌町のあらゆる人、場所、生業に広く目を向け、自分の琴線に触れるものをどんどん紹介していきたいです。

こんにちは。JICA訓練生として、上士幌町に赴任したふみやです。皆さん、今年のお正月はどのように過ごされましたか?私は大量についた餅を消化するべく日々奮闘していました。もし同じ方がいらっしゃいましたら、以下の記事を参考にしていただきますと、さまざまな味をご紹介していますのでぜひ!

門松作りの現場へ

今回伺ったのは、上士幌町にある『有限会社北海道緑化樹芸』さん。普段は土木や造園関連の仕事を手広く行っている企業です。

門松を作り始めたのは、約10年ほど前に、帯広にある知り合いの会社から「門松を作ってくれませんか」と依頼があったことがきっかけだったそうです。その後「どうせ作るなら1つ作るのも複数作るのも一緒だから」という理由で、門松作りを始められたそう。

それ以来、主に上士幌町の企業や農家さんに門松を作って販売していますが、個人のお宅でも依頼すれば作っていただけるそうです!サイズの違う門松を4つ作っており、小さいサイズから順に1万円、1万5千円、2万円、2万5千円という価格だそうです。一般的にはもう少し価格が上がるそうなのでリーズナブルですね。

早速、門松製作の現場に。毎年門松を作る際は、こちらの倉庫を使って作業をしています。

今回ご紹介するのは1万5千円の中くらいサイズ。中サイズとはいってもかなりの大きさで、約2.3kgの重さがあります。今年(2020年)の受注数はおよそ70個で、12月21日から作り始めて、12月26、27日の2日間で完成したものから順次配達するそうです。これだけの数を3人で作り上げるということなのですが、一体どうやって作るのでしょうか?

まずは土台作り

早速作り方を見ていきます。まずは土台作りから。

高さ40cm程の塗料の空き缶に、「こも」という藁を編んだものを、空き缶の高さよりも長めにとって巻き付けていきます。ぐるっと一周したら、わら縄を3カ所に縛ります。

縛り方は男結びという縛り方で、結びやすくて解けにくいのが特徴です。

緑化樹芸さん曰く、「こもを縛るのが一番の力仕事ですね。ずっとやっていると指が痛くなって大変です」とのことでした。この縛りがゆるいと見た目が悪くなってしまうので、非常に大変な作業であることがうかがえました。ここで重要なのが、巻く回数と結び目の向きです。

巻く回数は上から順に3、5、7回と決まっていて、割り切れない数にします。さらに真ん中以外の結び目は完成した際に真後ろに来るように縛り、長い部分を切り取ります。真ん中の結び目だけは見栄えのために正面で結ぶのがポイントです。縛り終えたら、今度は余分なこもを外側に広げるように折り曲げ、土台を安定させたらこの工程は終了!

土台に砂を入れて飾りつけ

ここまで行ったら次の工程へ。土台ができたら組み立てを行うのですが、まずは竹や松などを刺して固定するための砂を入れていきます。

この写真では山のように積まれた砂がありますが、じつは隣で乾燥機をガンガンに回しています。それは一体なぜでしょうか?

答えは非常にシンプル!「凍っているから」です!!

土台の中に砂を入れて飾りを固定させるには、まず砂に含まれた水分を完全に飛ばし、サラサラの状態にする必要があります。この時期にはどうしても砂に含まれた水分が一夜のうちに凍ってしまうため、使う分は乾燥させないといけないのだそうです。冬の北海道ならではの工程ですね。

そうして乾燥させた砂を土台に入れたら、ついに飾りつけ作業に入ります。まずは松を刺していきますが、松は複数回に分けて刺していきます。

最初に刺す分は奥側に数本刺し、徐々に扇形になるように広げていきます。ある程度刺したら、今度は竹を刺していきます。

節が真ん中に来るように斜めに切られた竹を3本、それぞれの長さが手前から奥になるにつれて長くなるように調整し、男結びでまとめます。その後、土台に刺していきます。

それから竹の手前に、みずきという冬場になるとほんのり赤く色づく枝と、造花を刺します。ここまで来たらほぼ完成!あとは再び松を扇状に刺し、中に水をかけて砂を固めたら完成です!

ついに完成!

ついに出来上がりました!こんなに素敵に仕上げていただいたのですから、2021年もきっと素敵な年になるはず!早速ハレタまで運んでいただきました。

改めて会社に置かれているのを見ると、お正月らしさが感じられて良いですね!

サイズに違いはありますが、70個もの門松を3人で作っていらっしゃったことには驚きでした。しかし思っていたよりも複雑な工程は少なく、材料さえあれば自分でも小さいものなら作れそうなので、来年は作って飾ってみたいと思います!大きなサイズの門松を飾りたいと考えている方はぜひ依頼してみてはいかがでしょうか?最後まで読んでいただきありがとうございます!

INFO

有限会社北海道緑化樹芸

住所 〒080-1408 北海道河東郡上士幌町上士幌248

電話 01564-2-3572

「オリベの豆や」で豆料理やで~レシピ紹介!

JICA訓練生として上士幌町に滞在している私フミヤは、かみしほろ人材センターの会員として豆農家である関口農場さんから「世界の豆料理を教えてほしい」という依頼を受け、3品の料理を作りました。この記事ではその料理のレシピを紹介します!

関口さんからの依頼記事はこちら!

WRITER

渡邉 史也 (わたなべ ふみや)

JICA訓練生。1997年生まれ。茨城県出身。上士幌町のあらゆる人、場所、生業に広く目を向け、自分の琴線に触れるものをどんどん紹介していきたいです。

今回紹介する料理は以下の3品。それぞれに関口農場さんで栽培している豆を使用します。

・フェイジョアーダ(ブラジル)

・フムス(イスラエル)

・鶏肉のオレンジ煮(日本)

まずは事前に豆を茹でで柔らかくしておきます。それでは順番に作り方を見ていきましょう!

フェイジョアーダ

【材料】

レッドキドニー、パンダ豆、ソーセージ5本、ブロックベーコン、玉ねぎ1個、ニンニク1かけ、赤ワイン、塩適量、ローリエ3枚、コンソメキューブ2個、水、豆の煮汁、オリーブオイル

1. 深めのフライパンにオリーブオイルとみじん切りにしたニンニクを入れて、香ばしい香りがするまで炒める。

フェイジョアーダは煮込む工程があるので、少し深めのフライパンで作るといいでしょう。なるべくオリーブオイルにニンニクの香りを移したいので、火にかけるのはどちらも入れてからにします。

2. 油が温まったら角切りのベーコンとソーセージを入れて、焼き色がつくまで焼いたら一度取り出し、次にみじん切りにした玉ねぎを入れて炒める。

取り出す際はなるべく油をよけて取り出します。フライパンに残った油は玉ねぎを炒めるために使います。

3. 玉ねぎがしんなりしたらベーコンとソーセージをフライパンに戻し、レッドキドニーとパンダ豆を入れる。

ここで登場! レッドキドニーとパンダ豆です。

レッドキドニーは、味はあっさりとしていて癖がないので、さまざまな料理に合わせられる万能な豆です。茹でてもきれいな赤色が変わらないので、彩りとしても活躍します。

パンダ豆は名前の通り、白と黒の2色に分かれている面白い豆です! 茹でるとホクホクとした食感に、やさしい味わいとなります。茹でただけでも美味しい豆ですが、今回はグッと堪えてフライパンに豆を投入します。

4. 赤ワイン、煮汁、水、コンソメ、塩、ローリエを加え沸騰させる。

豆を投入して少ししたら、上記の調味料を入れて混ぜます。赤ワイン、煮汁、水の割合は1:1:1で、具が完全に浸らない程度を目安に入れます。

5. 沸騰したら弱火にして蓋をし、30分ほど煮詰める。

全体にバランスよく味がなじむように、定期的にかき混ぜます。煮詰めきったら完成です! 煮詰めすぎて焦げ付かないように気を付けましょう!

フムス

【材料】

福白金時、練りごま、オリーブオイル、ニンニク半欠け、塩適量、レモン果汁少々、香辛料(クミンパウダー、カイエンペッパー、パセリ等)

1. フードプロセッサーに福白金時、みじん切りにしたニンニク、オリーブオイル、塩、練りごまを入れてスイッチを入れる。

今回使う福白金時は関口さんイチオシの豆です。茹でるとすっきりした味わいの中に少し甘みを感じられ、茹でたままの状態で食べても非常においしいです!

今回は練りごまがなかったので、ごまとごま油を入れて代用します。調味料といっしょに、贅沢な量の福白金時を投入したらスイッチオン!

2. 豆の形が崩れてきたら煮汁とレモン果汁を少量入れて再びスイッチを入れる。

レモン果汁の量はお好みですが、大さじ2杯くらいを目安とすると良いと思います!

3. しっとりとするまで煮汁を少しずつ入れて調整する。

煮汁は一度にたくさん入れるのではなく少量を追加、撹拌を繰り返します。しっとりしてきたら一度味を確かめ、味が薄かったら塩を入れて撹拌します。

4. 皿に平らに盛り付けたらオリーブオイルをまわしかけ、香辛料をかける。お好みで豆を乗せてもgood!

完成です! 今回はクミンパウダー、カイエンペッパー、パセリをかけてみました! さらに余ったレッドキドニーとパンダ豆を散らして芸術点を高めます。なかなかの仕上がりになったのではないでしょうか?

鶏肉のオレンジ煮

【材料】

手羽元、長ねぎ1本、黒千石大豆、ごま油、塩、酒、タレ(オレンジジュース200cc、水200cc、ママレード40g、ケチャップ30g、醤油15g、はちみつ20g)※「中村屋」レシピ参考

1. 手羽元に切れ目を入れ、塩と酒を振って下味をつける。

手羽元の皮目を下にして、骨に当たるように包丁で切れ目を入れます。中まで火が通るようにするのと、味をしみ込みやすくするのが目的です。手羽元は煮込むので、下味は最小限にします。

2. 黒千石大豆をフライパンで炒って香りを出す。

ここで黒千石大豆の登場です! この豆はほかの料理で使った豆と違い、炒って香りを出すことが目的になります。またサイズも小さいため、前日からうるかしておく必要もありません。温めたフライパンに入れて放置し、パチパチとした音が鳴ってきたら次の工程に進む合図です。

3. 黒千石大豆を取り出し、ごま油を入れて温まったら手羽元を焼く。

炒った黒千石大豆は非常に香ばしい香りがしています。実際に食べてみると、カリッとした食感と共に広がる香りが最高です! 手羽元は皮目を下にして、こんがりと焼き色がついたらひっくり返しましょう。

4. 全体に焼き色がついたら手羽元と黒千石大豆を鍋に移し、タレと一緒に中火で煮込む。

黒千石大豆の香りがタレと合わさり、いい香りがしてきます。あとは火加減を調整して待ちましょう。

5. 沸騰してきたら弱火にして40分程度煮込む。

弱火にしたら後は蓋をして放置します。一番弱い火力で長時間、それがお肉を軟らかく煮るコツです。

6. 白髪ねぎを添えたら完成!

できました! 煮込んだ黒千石大豆も柔らかくなり食べやすくなっています。香ばしい香りが損なわれることもなく、豆だけで食べてもおいしい仕上がりになっています!

今回ご紹介した3品はいかがでしたか? 私自身、豆については全然知らなかったのですが、今回の企画を通してさまざまな種類の豆について知ることができました。知れば知るほど奥深い豆の世界。皆さんも、オリベの豆やさんの豆を使って豆料理を作ってみませんか?

「オリベの豆や」で豆料理やで~「世界の豆料理を作ってほしい!」に応えました!

ことのきっかけは1本の電話から。2020年12月にJICA訓練生で行った「町内の方々の困りごとを、訓練生が人材センターの会員として自分たちの得意分野を活かして解決します」という企画を進めている中で、「豆料理を作ってほしいという人がいるから連絡を取ってみて」とのお話がありました。JICA訓練生の料理担当として、初めての料理の依頼に小躍りしながら連絡を入れると、「詳しい話を聞かせてほしい」とのこと。早速伺ってみました!

WRITER

渡邉 史也 (わたなべ ふみや)

JICA訓練生。1997年生まれ。茨城県出身。上士幌町のあらゆる人、場所、生業に広く目を向け、自分の琴線に触れるものをどんどん紹介していきたいです。

豆のプロに豆料理を教える!?

おはようございます! 関口さんですか?

そうです! おはようございます。渡邉さんですよね?

はい! よろしくお願いします。早速ですが、詳しいお話を聞かせてください!

この時点では、まだ関口さんが普段何をしている方なのか気づいていませんでした。

豆料理を作ってほしいとのことですが、なぜ豆料理なんですか?

私、関口農場という農家で豆を栽培しているんです。豆を作るだけでなく、豆を使った料理にも興味があって、もっと世界中の豆料理を知りたいと思っていたときに、世界の料理を作れる人がいるよって話を聞いたんです

そうだったんですね! あれ? もしかして関口さんって『オリベの豆や』の関口さんですか!?

そうです!

なんと依頼してくださったのは『オリベの豆や』というブランドを手掛けている関口嘉子さん。大豆、小豆、インゲンなど、およそ20種類の豆を栽培、販売しているだけでなく、豆のピクルスや豆のふりかけといった加工品の製造販売もしています。

2009年に大阪からここ上士幌町の農家に嫁いだ関口さんは、その当時家庭菜園すらしたことがなかったそうです。しかしお義母さんから豆の育て方を教えてもらったことがきっかけで、豆の魅力に目覚めたとのことでした。

関口さんの豆に対する探究心はとても強く、今回世界の豆料理を作ってほしいと依頼したのも、「自分が知らない豆料理を知ることで、今後の栽培にも活かしたい」との思いからだったそうです。

そのような理由から始まった豆料理企画ですが、豆のプロに豆料理をふるまう経験なんてありません。安請け合いが得意技とはいえ、ちょっと軽率だったかなと思う反面、絶対にやり遂げたい! という思いが湧いてきました。

必死に記憶をたどり、そういえばこんな料理があったな、と思い出します。

決めました! 作る料理はこの3品にします!

・フェイジョアーダ(ブラジル)

・フムス(イスラエル)

・鶏肉のオレンジ煮(日本)

また後日作りに伺いますね。楽しみにしていてください!

食べたことのない料理ばっかり! 楽しみです! 使ってみたい豆とかありますか?

では、色鮮やかな豆と、白い豆、あとは黒千石大豆をお願いします

分かりました。また後日、楽しみにしてますね

3品の豆料理を作ることに決め、当日を迎えます。

作った料理はこちら!

まず1品目はフェイジョアーダ。

ブラジルでよく食べられている、豆とさまざまな肉をワインなどで煮詰めて作る料理です。

2品目はフムスという、中東で食べられている豆のペーストです。

クリーミーな味わいで、パンや生野菜に付けて食べられることが多いです。

3品目は手羽元と黒千石大豆のオレンジ煮です。

これは海外の料理ではないのですが、私が上士幌町にきて間もないころ、「中村屋」に宿泊した際に夕食で出てきた料理です。そのおいしさを忘れることができず、しばらく黒千石大豆を探し求めたほどでした。

料理開始!

そして迎えた当日。さあ、料理開始です!

まず最初に、豆を茹でて柔らかくします。豆料理は基本的に、この茹でる段階を経てからようやくスタートラインに立つことができます。茹でた豆は3種類、それぞれ20〜30分ほど茹でました。

関口さんは豆料理を作るために前日から使用する豆をうるかしておいてくれました(「うるかす」は北海道で使われている方言で、「水に浸けて水分を吸わせる」の意味)。

豆は事前にうるかしておくことで、茹でたときに熱が伝わりやすくなり、煮えムラもなく早く茹で上げることができます。

こちらは福白金時。和菓子の材料などにも使われる豆です。今回はフムスに使います。

そして茹ででいませんが、黒千石大豆は鶏肉のオレンジ煮に使用します。詳しいレシピや作り方は別の記事で紹介しますね!

出来上がりはそれぞれこちらです!

いざ、実食!

料理が出来上がり、早速関口さんに味をみていただきます!

まずはフェイジョアーダから。

いかがですか?

おー、これはご飯が食べたくなる味ですね(笑)

そうなんです! ブラジルではフェイジョンという肉を入れないバージョンがあって、そっちの方が一般的なんですよね。ですが今回はご飯に合うように肉を入れた方を作りました

なるほど。次はフムスをいただきます・・・うん、おいしいです! 口当たりはなめらかですけど、ニンニクが効いた濃厚な味なんですね。フムスって初めて食べましたけど、ピタパンに入れたりしてもおいしそうです

確かにフムスはアレンジのしがいがあって面白いですよね! 温野菜に付けて食べてもおいしいと思います!

じゃあ最後にオレンジ煮をいただきます・・・うん! これは面白い味付けですね。うちではまず考えもしない味付けでしたけど、オレンジの風味も残っていておいしいです

ありがとうございます! 鶏肉をオレンジジュースで煮ると、オレンジの甘酸っぱい味がお肉にしみ込んで、あっさりとした味になるので食べやすくなるんですよね。炒った黒千石大豆も入っているので、かなり風味豊かに仕上がっていると思います!

全部おいしかったです。依頼して良かったです。こちらこそありがとうございました!

後日関口さんから「教えてもらった料理を自分でも作って家族に振る舞いました」と連絡をいただきました。そのときに「息子も喜んで食べていましたよ!」と嬉しい言葉が!

初めての料理企画でしたが、お子さんにも喜んでいただけたので、成功したと言えると思います。私が提案した料理が関口さんのお役に立てたこと、とても嬉しかったです! ご依頼ありがとうございました!

今回作った料理の詳しいレシピはこちらです!

教育委員会主催!大学生と一緒に遊んで、学ぶ【上士幌町まなびの広場】

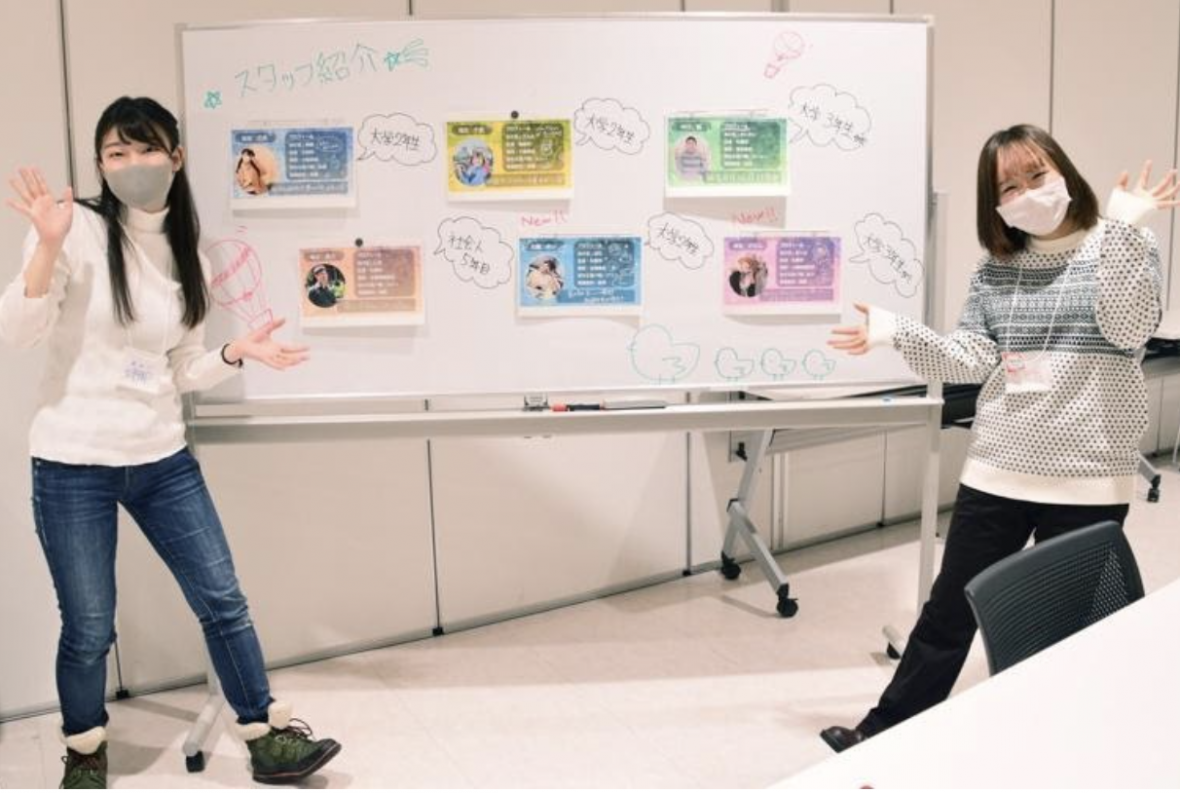

上士幌中学校の冬休みが始まった12月25日から28日、そして1月8日から10日の計7日間、「生涯学習センターわっか」では、上士幌中学校1〜3年生を対象に自学自習のサポートをする【まなびの広場】が開かれていました。

WRITER

苅谷 美紅 (かりや みく)

北海道千歳市出身。テレビ番組ADをしていた東京生活から、青年海外協力隊としてブラジルへ。コロナ帰国後、MY MICHI2期生を経て、取材メンバーとして活動しています。マイブームは朝起きて熱気球を探すこと。

ワークショップ

まなびの広場に行ってみると、ワークショップが行われていました。まずは、「ドローンで学ぶSDGs講座」。

世界ではSDGsの達成に向けて貢献しているドローンがあることを学びながら、世界中の課題を解決するためのドローンのアイディアをみんなで考えました。

また、まなびの広場の開催期間中はドローンが10台用意されており、勉強の合間にドローンを飛ばして息抜きをしていたのが、とても楽しそうでした。

他にも、数学で「遊ぶ」という、数学クイズのワークショップが行われ、クイズ大会をした後は、自分たちで数学を使ったクイズを作りました。中学生が作った数学クイズは、中学校の図書室に掲示される予定だそうです。

このワークショップでは、1人1台タブレット端末が用意され、中学校で配布されたチラシのURLを使って、自宅からも受講することができました。オンライン中継での授業を初めて体験したそうですが、チャットを利用して質問に答えたり、マイクを使って講師の方と会話をしながら、数学クイズ作りに励んでいました。

自習室開放

先に紹介したワークショップはまなびの広場の一部。まなびの広場では主に、自習室の開放を行なっています。

自習室では、学校の宿題や自分で持っているテキスト・問題集はもちろん、タブレットの貸し出しで学習アプリを使って勉強することもできます。中学生が、好きな時間に来ては自主的に学び、好きな時間に帰るという場所の提供をしているのだそうです。

中に入ってみると、大学生のお兄さん・お姉さんが勉強のサポートをしています。

学生スタッフの服部さんに、質問をしてみました。

中学校の頃の勉強って忘れちゃってないですか?私は全然教えられる気がしなくて…。

もちろん私たちスタッフもそれぞれ得意・不得意があります。なので、教えてあげるのではなく、一緒に考えよう!という姿勢で取り組んでいます。あくまで、子どもたちが自分で考えられるようにしたいんですよね。

学生スタッフの皆さんは、教えるのではなく二人三脚でサポートしてあげることを大切にしているのだそうです。中には、学生スタッフが手作りの問題やテストを作成してくれたおかげで、毎日このまなびの広場に通い、大嫌いだった勉強を頑張るようになったという中学生もいました。

学生スタッフのほかにも、普段は上士幌高校にいる社会教育推進員の明石さんや、上士幌中学校にいる学校魅力化推進員の中津さん、ICT推進教諭の深川さんといった、上士幌の学校現場で活動する方々も運営に携わっていました。

まなびの広場の始まり

まなびの広場は今回で4回目。まちづくり会社が教育委員会から委託を受け、【NPO法人いきたす】が企画運営をしています。NPO法人いきたすは、現役の大学生たちが、中学生・高校生と一緒に進路や将来の夢、悩みなどについて語り合う『カタリバ』という出前講座を行っている団体です。まなびの広場では、その団体で経験を積んだ大学生たちがスタッフとして中学生の勉強をサポートしてくれます。

NPO法人いきたす代表の江口さんに、このまなびの広場が始まった経緯をお伺いしました。

今は、学校教育を教室での枠にはまりきった勉強の仕組みから、例えば、学校の外に出たり、外の人を学校内に取り込んだり、といったような学びのスタイルの変化が全国的に起こり広がりをみせています。

教室で黒板があって、クラスの全員が一斉に同じ授業を受けるという画一的な仕組みから、個別にわいわいがやがやしながら学びを得るといったイメージへの変化ですよね。そんな中、それまでやっていた上士幌町公営塾から、学校授業の延長のような勉強要素を残しつつ、学びのスタイルに変化を作りたいという相談を受けてまなびの広場が始まりました。

自主的に勉強をする自習室の開放、ワークショップの開催など、学校とは違う切り口で学びの提供が行われているのは、まなびの広場が「学びのスタイルに変化を作りたい」という思いで始まったものだったからなのですね。

最後に

学校のない休み期間ですが、まなびの広場で友達と会ったり、大学生のお兄さん・お姉さんと一緒に勉強したりするのが楽しいという中学生たち。学生スタッフとの交流、帰り際の「また明日ね!」、そんなやり取りが、とても微笑ましく感じました。

まなびの広場の皆さん、ありがとうございました!

ナイタイ高原を歩く

十勝在住の方はもちろん、十勝に観光できたなら、必ずおすすめに上がると言っても過言ではないナイタイ高原。十勝平野を北側から一望できる唯一無二と言える絶景スポットだ。

WRITER

渡邉 史也 (わたなべ ふみや)

JICA訓練生。1997年生まれ。茨城県出身。上士幌町のあらゆる人、場所、生業に広く目を向け、自分の琴線に触れるものをどんどん紹介していきたいです。

あるく??

そんな展望台にいけるということで意気揚々としていたが、なんだか様子が違う。どうやら麓から展望台頂上まで歩くらしい。え?まじ?そんな心の中。

ナイタイ高原は日本一広い公共牧場で、約1,700haという想像もできないくらい広大な土地に約2,000頭もの牛たちが放牧されている。僕は今、その広大な土地の目の前に放り出させれたわけだが、すごいことだけはわかる。数字を言われても正直ピンと来ない。でも、すごい。

道内外から子牛を集めて飼育し、大きくなったら親元に返す、子牛を育てる期間を専門家に託すシステムが取り入れられている。この仕組みのおかげで農家さんの労働負担は減り、元気に育つ牛も増えるので、牛の増頭にもつながるっているそうだ。ちなみにナイタイ高原とはアイヌ語で「奥の深い沢」を意味している「ナイ・エタィエ・ペッ」が変化した「ナイタイ川」からきているらしい。

そんな展望台にいけるということで意気揚々としていたが、なんだか様子が違う。どうやら麓から展望台頂上まで歩くらしい。え?まじ?そんな心の中

ふもとから頂上までの道はしっかり整備されており、車で頂上へ行くならひたすら道なりに進むだけでいい。頂上には2019年6月にオープンしたばかりのナイタイテラスが建っており、そこでは昼食を食べたりお土産を購入したりもできる。今回はナイタイ高原の入口ゲートから頂上のナイタイテラスまで標高800mのドライビングロードをひたすら歩くことになった。その距離なんと7㎞。ほんとに歩くんですか?

颯爽とした風景

頂上までの道を歩き始めてすぐに気づく。暑い!その日は8月28日、スタートしたときの時間はおよそ11時。すでに日は高く、上士幌町の最高気温は31.7℃を観測。例年だと30度を超える日なんてまずないので、運がいいやら悪いやら。アスファルトからも熱を感じられるほどの道を進むと気力がどんどん奪われていく。しかしここまで来た以上何としてでも登ってみたい。気を引き締め直して歩き出す。すると見えてきたのは広大な緑と空の青だった。

驚きなのが、この見渡す限りの平原がすべて牧場の敷地だということだ。日本一の公共牧場とは聞いていたが実際にこの目で見てみないと実感できないものだなぁとのんきに考えていた。序盤で見た景色などまだまだ序の口だと知らずに。

その後も予想よりも汗をかきながら彼方まで続く一本道を歩いていると、木陰に涼を求める牛の姿が捉えられた。

彼らは太陽から守ってもらうかの如く大きな木の下に集まり、緑の傘を差してもらっていた。心なしかぐったりした姿を見せている牛もいたが、この雄大な自然の中でのんびりと暮らせるのであれば、多少は我慢もできるはずだろう。彼らはどう思っているのか分からないけれど。

道中にあるヒグマ出没注意の看板や、実際にクマがいた証拠であるフンを見つけたりしながらも、7kmの道のりを順調に進んでいった。

そしてついに頂上のナイタイテラスがその姿を現した。

ナイタイテラスの中に早速入ってみると、今まで歩いてきた軌跡が眼前に絶景として現れた。

この光景を見るために車やバイクに何度も抜かされながらも歩みを進めてきた。

なぜドライビングロードなのにわざわざ歩かなければならないのか。そんなことをふもとで考えていたが、その理由はきっとここまで歩いて登ってきた人にしか理解できないだろう。

遥か先まで見渡すことのできる景色と、この道のりを歩いてきたのだという達成感。これこそが北海道で絶対に堪能するべきことの一つだと胸を張って言える。ぜひその足でナイタイ高原を登ってみよう!

そしてこれはナイタイテラスで販売していたハンバーガー。絶品。

世界80カ国を旅した写真家が上士幌町に移住!その理由とは!?~写真家・伴公夫さん~

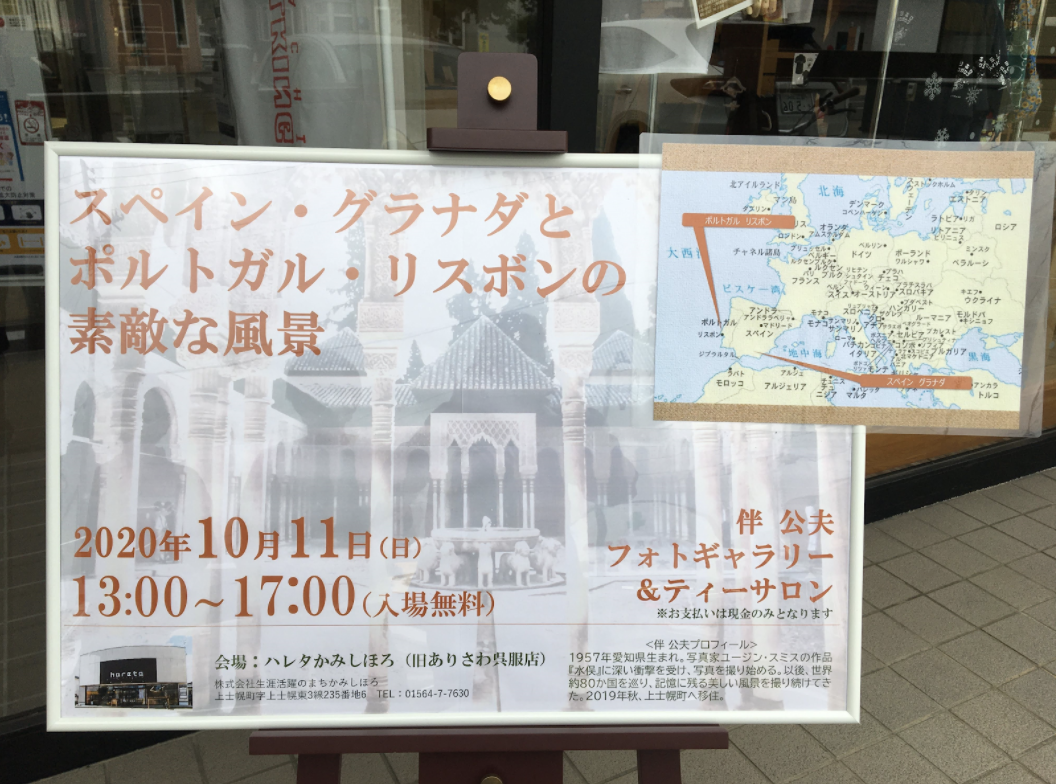

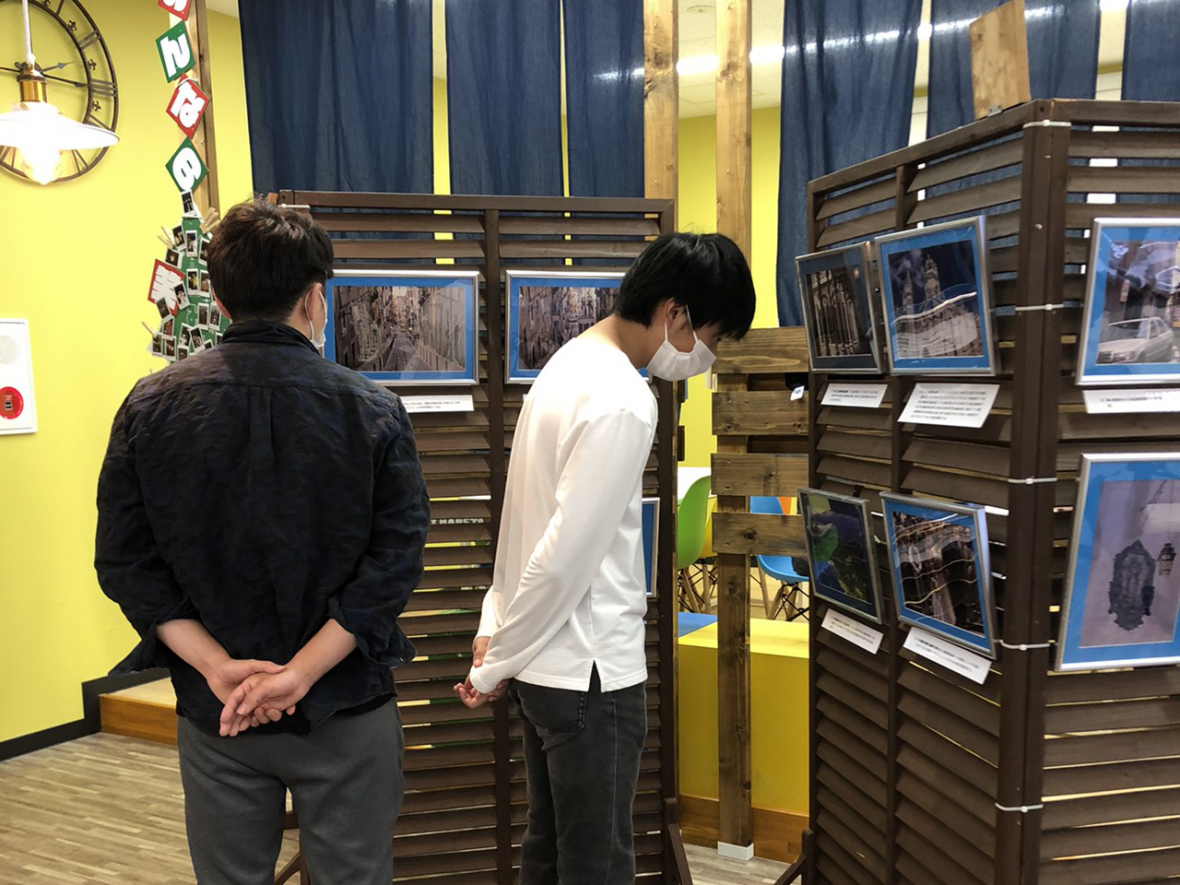

上士幌町に面白い写真家がいるらしい。「世界80カ国以上を旅しながら写真を撮り、どこに行くにも常に小さな折りたたみ自転車で移動している、ちょっと変わった写真家が上士幌にいるよ」。そんな噂を耳にしました。それから間もなく、まちづくり会社『hareta(ハレタ)』の交流スペースで噂の写真家伴さんの写真展が開催されると聞き、さっそく行ってみることにしました。

WRITER

中山 舞子

1992年生まれ。千葉県在住。青年海外協力隊としてインドに派遣予定。海外派遣の目途がたたない現在、上士幌町に5ヶ月間滞在中。外からの目線で上士幌の魅力を掘り下げて行きます!

写真家

伴 公夫(ばん きみお)さん

1957年生まれ、愛知県岡崎市出身。趣味はアフタヌーンティーと水彩画。大学卒業後は東京で輸出入のリスク管理の仕事をする傍ら、海外出張時や休暇を利用して海外の風景を撮影する。定年退職後は上士幌町に移住し、写真家として活動を続けている。

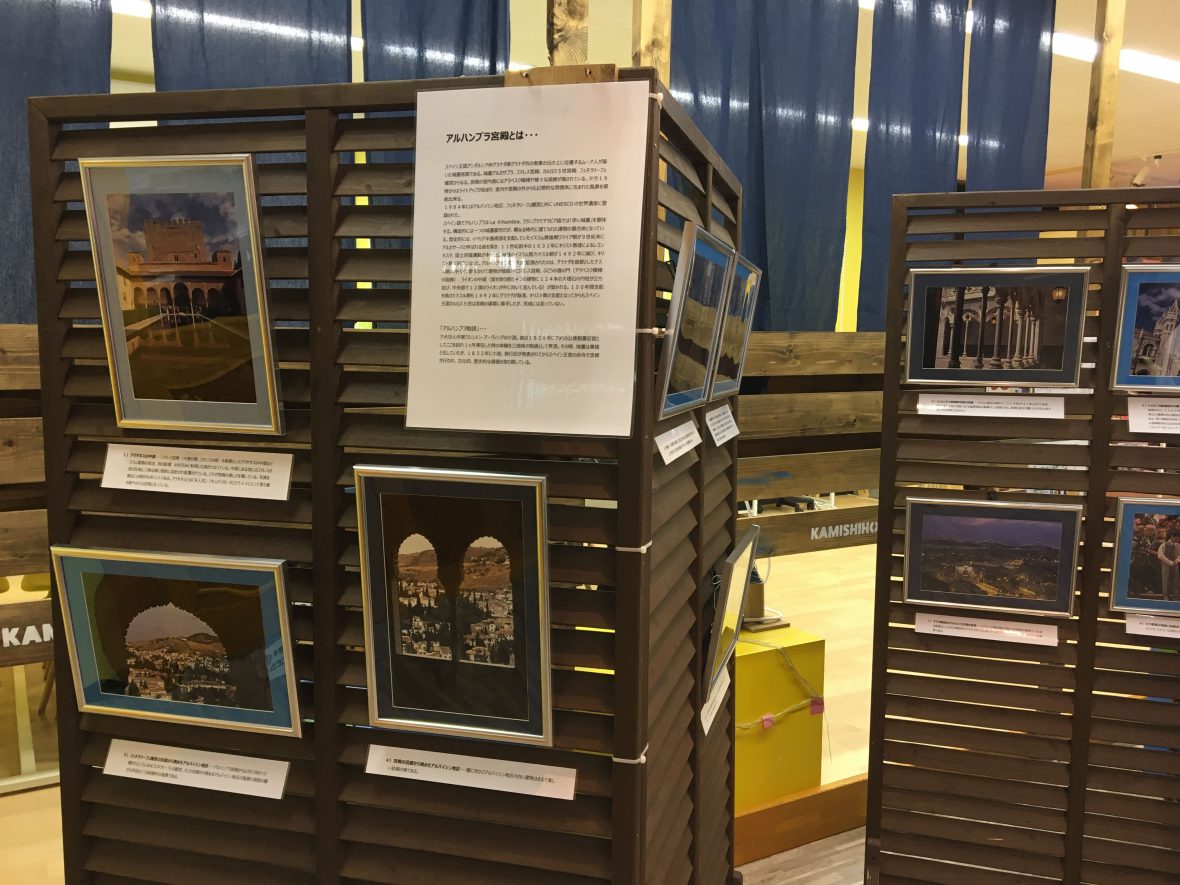

『スペイン・グラナダとポルトガル・リスボンの素敵な風景』

写真展は『スペイン・グラナダとポルトガル・リスボンの素敵な風景』というタイトルで、室内にはアルハンブラ宮殿やリスボンのレトロな街並みをはじめとする、たくさんの素敵な写真が飾られています。撮影したのは写真家の伴公夫(ばんきみお)さん。聞けば今回の写真展は2回目の開催だそうです。

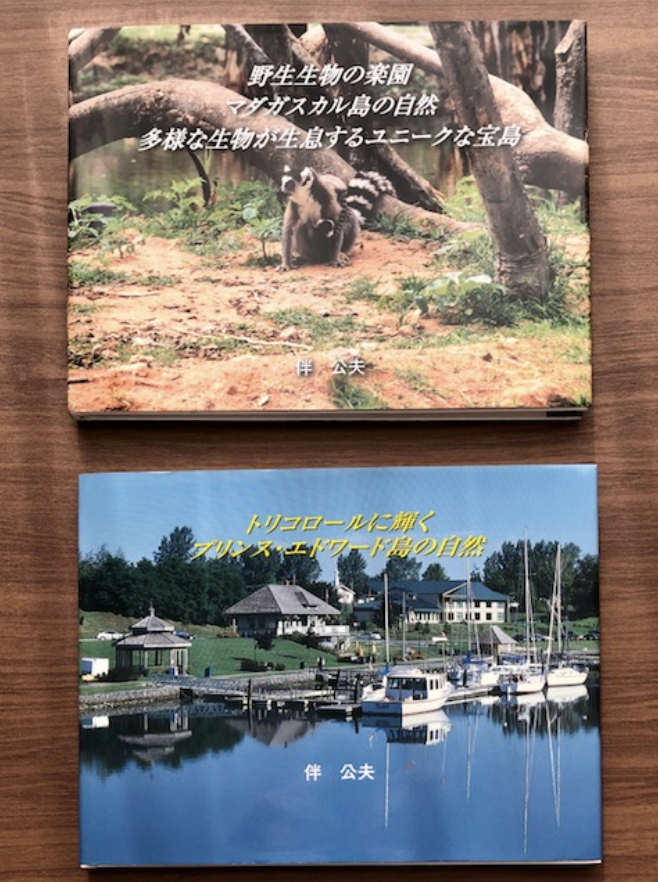

どの写真も、今回の企画のために伴さんが特別に厳選したものばかりで、それぞれの写真には伴さんが自ら丁寧な説明書きを加えています。また飾られた写真のほかにフォトアルバムや伴さんの写真集も用意されていて、来訪者はたくさんの写真を楽しむことができます。

さらに今回のイベントは写真を楽しむだけでなく、伴さんがいれた紅茶を味わうこともできるのです! 厨房スペース(ハレタにはカフェもできるように厨房スペースが備えてあります)に目を向けると、忙しく動いている男性の姿が。きっとこの方が伴さんだ!

伴さんは紅茶が好きで、日頃からアフタヌーンティーを楽しまれているそう。「来訪者には紅茶を飲みながらゆっくりと写真を見てほしい」という想いから、写真展と合わせて自ら紅茶をいれて提供しようと企画したのだそうです。

さらに詳しく聞くと、伴さんは元々東京で会社勤めをしながら写真を撮り続けていて、定年退職後の2019年に上士幌町に移住されたとのこと。伴さんはどうしてここ上士幌に移住したのか。そして写真展を開くことになったのか。伴さんという人物について興味を搔き立てずにはいられません。

伴さんにお伺いしたところ、改めてお話をお聞かせ頂ける機会を作っていただけることに。後日ご自宅に伺い、写真部屋にずらりと並んだフォトアルバムを見ながらじっくりお話をすることができました。

中央・東ヨーロッパが旅の始まり

先日のフォトギャラリー、とても素敵でした。グラナダもリスボンも大好きな町なのでじっくり見入ってしまいました。

わざわざお越しいただいてありがとうございました。

写真を拝見して、伴さんにこれまでのことをとても聞きたくなりまして。ぜひいろいろと教えてください。

僕の話でよければどうぞ。

まずは写真家として活動を始められたのはいつからなんですか?

会社員だったので、定年退職したと同時にですね。ただ会社勤めだったときも、出張で海外に行く機会が多くて、あちこちに写真は撮りに行ってたんですよ。

そうなんですね。

それで撮影した写真をパネルにして取引先の方に仕事のお返しなどでプレゼントしていたんですよね。そうしたら、すごく喜ばれて。お酒とかをもらうよりもずっと印象に残るものをもらえて嬉しいと言ってくれることが多かったんです。

プレゼントされたら嬉しいだろうなって、想像するだけワクワクします。お仕事ではどういう国を訪れていたのですか?

アフリカと南米が多かったですね。仕事をしている間で30カ国くらい行ったのかな。ちなみに、学生時代はウィーンに留学していたので、中央・東ヨーロッパばかりを旅行していました。

ウィーンではどんなことを?

勉強目的で国際法を学びに行ったんですけど、結局遊んでばっかりでしたよ。月曜から金曜は授業があったんだけど、金曜の夜からは夜行列車やバスに乗ってヨーロッパに、特に東に旅行に行くことが多かったですね。まだ私がいたころは東西を隔てるベルリンの壁があった時代だったんですよね。

まだ東ヨーロッパの多くの国が社会主義だった頃ですよね。またどうして東に?

ウィーンという町は東側から来る人々が多かったんですよね。たとえばポーランドやハンガリー、ユーゴスラビアとか。西のことは住んでいるだけで情報が入ってくるけれど、東は情報が入ってこないので、じゃあ東の方に行ってみるかと。

東ヨーロッパはどんなところが好きなんですか?

やっぱり風景ですね。まだ観光開発が進んでいないからありのままの自然が残っているんですよね。また、素朴な人々が多いです。最近は中国資本が結構入ってきているみたいだけど。一番好きなのはチェコかな。建築物とかインテリア内装とか。特にプラハの街は好きですね。

写真を始めたきっかけ

写真はいつから始めたのですか?

学生のときです。東京に遊びにきたとき、たまたま池袋の家電量販店の前を通ったら、「お兄ちゃんちょっと」と店長から呼び止められて、話を聞いたら今なら安いよと乗せられて。お店のクレジットカードまで作らされて分割で一眼レフ”NIKON F3”のカメラを買ってしまったんです(笑)。

ははは。お店の思うつぼですね。ちなみにおいくらだったんですか?

19万円くらい

それを高校生で!?勇気ありますねー!そのときからずっと写真がお好きなんですね。独学で学んだのですか?

そうですね、習ったりはしてません。写真雑誌を見ながら。あるいは美術展に行って構図を研究したり。人の写真を見ながら自分で学びました。使っているカメラはNIKONのF3、F5、28Tiという機種。撮るときはいつもフィルムカメラです。一回の旅行で20~30本くらいのフィルムを使って撮るかな。

伴さんにとって写真を撮るとはどういうことなんでしょう?学生のときから長くやられていると思いますが。

まあ生活の一部ですね。趣味です。趣味が転じて生活の一部になったと。

東京で仕事しながらも伴さんの中の「好き」がずっとここまで来て、今はそっちが中心に生活が回っているんですね。

ご自宅の写真室で撮り方をレクチャーして頂く。実際に手にとってみるとものすごい重量感。見よう見まねでシャッター切ってみるものの、ピントをあわせるのも一苦労。

上士幌町に来た理由

自分の好きな場所で好きなことをして第二の人生を過ごすというのは理想的な形なのかなと想像するのですが、伴さんはどうして上士幌町に来たのですか?

社会人のとき、道央・道北・道東に仲間と写真を撮りに来たことがあって。それで定年間近になって第二の人生をどうするかって考えたときに北海道に住むのもいいかなと考えて。北海道は広いから移住センターとかを通じていろいろ探して、北海道がやっているセミナーに何度か参加してみたり。あとは上士幌町がやっている単独セミナーもあるから参加したり。上士幌町は移住者のより詳しい話が聞けるんですよね。役場の話だけという自治体も多いので。

もともと移住願望はあったんですね。

はい。社会人の頃に北海道に写真撮りに来た時から、北海道の風景が好きでした。ここの風景は、特にカナダや中央ヨーロッパとあまり変わらないという印象があって。

スマホで撮影した伴さんが好きな上士幌の春の田園風景。「ヨーロッパのぶどう畑にどこか似ている」と伴さんは言います。

北海道を中心に探していた中で上士幌町が一番良かったと?

上士幌町は「体験に来てください」と何度も言われてとても熱心でした。隣町の足寄町に友達がいて、上士幌の話も聞いていたので、まずは1カ月間の移住体験をすることにしました。

1カ月住んでみてどうでしたか?

6月でしたので、新緑が深くて、3時半から4時くらいには日が登るんですよね。部屋が南向きだったので4時過ぎると強烈な光が入ってくるんですよ。まだ会社員時代の感覚が残っていて、日が入ると「あっ仕事いかなきゃ!」って起きちゃうんですよ(笑)。でも時計見るとまだ朝の4時。やっぱり東京とは違うなと。ノルウェーとかと同じですね。ノルウェー好きなんですよ。あとはカナダも好きですね。

伴さんがカナダとノルウェーが好きって聞くと、こうして上士幌を選んだ理由もわかってくるような気がします。

伴さんが一番好きだというカナダのプリンスエドワード島の写真。辺り一面に畑が広がる広々とした様子はどこか十勝の風景と似ています。

上士幌町に来てどれくらい経ちますか?

ちょうど2020年10月で1年です。

おー!住み心地はどうですか?

暮らしやすいですね。家の密閉性が高いので、昼間は冬にストーブをつけなくても室内は暖かいし、思ったより寒く感じなかったですね。冬なのに室内の最高気温が28度までいったときは驚きました。

世界各国を旅してきた伴さんにとって上士幌の良さってどんなところでしょう?

やっぱり自然ですね!東京にいた頃から自然の中で暮らしてみたいという思いがありましたから。サラリーマン時代は朝6時に起きて出社し、帰宅は終電と、常に時間に追われていました。自分の時間もなく、辞めたいと思うことも少々ありました。だから定年退職後は自分のために生きてみたいと思ったんです。

東京ではお仕事が中心の生活だったんですね。

ここには自然しかない。東京はお金さえ出せばなんでもモノが買える環境だけど、自然はお金を出しても買えないんですよね。この1年はここ十勝のことを知るためにあちこち自転車で見て回りましたけど、自転車で走っていると野生動物に結構な頻度で遭遇するんです。キタキツネやエゾタヌキ、それにエゾリスとか。こないだはクマゲラが道路に倒れてましたね。これからも上士幌に住みながら北海道のいろんなところを回っていきたいです。

伴さんの愛車、ドイツ製の折りたたみ自転車。健康のために伴さんはどこに行くにも自転車です。なんと、帯広までも上士幌から5時間で往復しているのだとか!

写真展を開催するきっかけ

移住してからちょうど1年とのことですが、haretaを知ったきっかけは何だったのですか?

移住をしてしばらくしてからここのイベントにたまたま足を運んだんです。そしたらここでもいろんな情報が集められることがわかって。写真をやっているという話をしていたら、haretaの方が来て写真を見せてもらえないか?とお声かけ頂きました。

今回の写真展は2回目だと伺ってますが、初めての写真展はいつだったのですか?

2020年の8月16日です。そのときはお店に足を運んでくださった皆さんに良いなと思ってもらえるような場所をピックアップして。22点展示しました。

今回はどうしてこのグラナダとリスボンにしたのですか?一番最近に行ったわけではないですよね?

そうですね。スペイン・ポルトガルは日本人に人気があるけど、ヨーロッパの端でなかなかいけないところでもあるから。写真展では足を運んでくれた方が「いいな」「行ってみたいな」と思えるところを選ぶようにしています。ちなみに一番最近行ったのはカザフスタンです。あそこは日本ではほとんど知られていない。だから結構良い自然が残っているんですよ。観光開発がされていないありのままの自然が残っているところが好きですね。

次回の写真展の予定は決まっているのですか?

日程はまだ詳しく決まっていませんが、3回目はベトナムとカンボジアにしようと思っています。

いいですね。万人受けじゃなくて伴さんが個人的に好きな写真も見せてもらいたいです。これから伴さんが思い描く未来はどんなものでしょう?

そうですね、写真展はこれからも時々やっていきたいですね。この前の写真展でアンケートをとったら国内も見てみたいという要望があったので、国内もやってみようかなと思っています。また野生動植物の写真もそうですね。写真を撮りながら、冬の間は趣味の紅茶や水彩画をやったり、ゆっくり暮らしていきたいです。

これまで世界のさまざまな風景を見てきた伴さんだからわかる上士幌町の良さ。このゆったりと流れる時間と、辺り一面に広がる畑の風景。東京勤めだった私も、「四季折々の自然を肌で感じることができ、さまざまな北海道の野生動植物に触れられる。そんな場所にいられるって幸せなことなんだな」と、伴さんのお話を聞いて改めて気付かされました。

新型コロナウイルスにより海外への渡航が制限され、なかなか人生思い描いたようには進みません。それでも今いる北海道という土地にはまだまだ見たこともないような素敵な場所があるのだと思います。

私も伴さんのように、ここ上士幌に溢れる素敵な風景を撮り逃さないよう、一つひとつ心にとめて毎日を過ごしていかなければと感じました。伴さん、ありがとうございました。

広大な農地を家族経営する上士幌農家さんの秘密とは!?

十勝には豊富な食べ物や農地がたくさんあり、本州ではなかなかできないような広大な土地で農家を営んでいる方がたくさんいます。私が参加した「MY MICHIプロジェクト」では、上士幌町の農家さんを見学するプログラムがあり、高橋農場さんを見学させていただきました。

WRITER

白髪 憲一

MY MICHI 2期生。1995年生。大阪府出身。北海道に上陸するのは今回が初めてですが、上士幌町の魅力にどんどん魅了されて移住検討中。自分が体験、取材して感じた感動を発信したい!

高橋農場さんは、家族経営で50ha(ヘクタール)の農地を保有している農家さんです。50haはなんとあのディズニーランドとほぼ同じ! かなりの広大な土地だということがわかります。

ちなみに全国の農地面積の平均は2ha、北海道の平均は25haと言われていますが、これが十勝管内になるとその平均が40haまで大きくなります。全国的に見ても、北海道的に見ても大きいのがわかりますね!!

こんな広大な土地を家族だけで経営できているのはどんな秘密があるのでしょうか!? 今回はそれを紐解いていきます!!

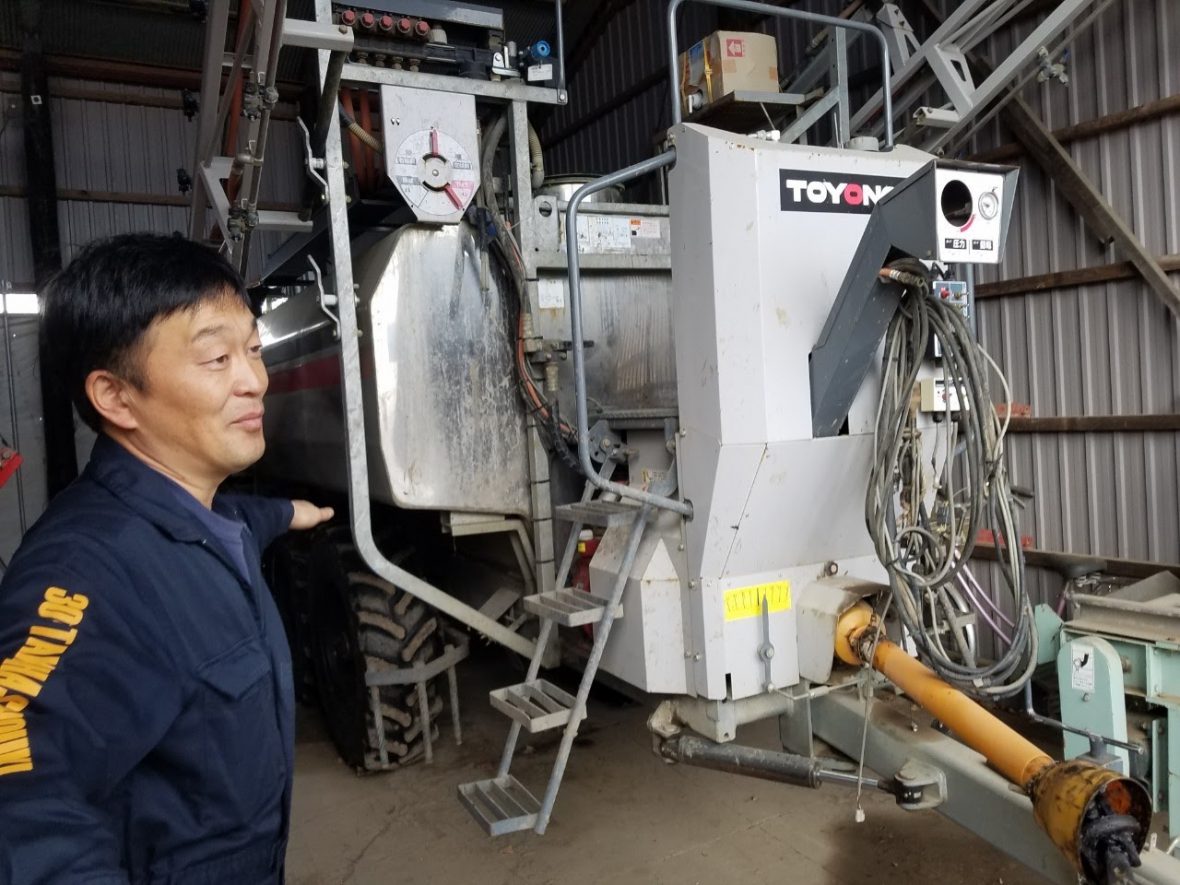

今回案内をしてくださったのは、高橋農場のご主人、高橋昭博さんです!!

海外での農業研修などにも参加されたり、農業の最新技術も取り入れ、アスパラ栽培など新しいことにも挑戦し、農地も今後どんどん広げていきたいと考えている十勝農業のプロフェッショナルです。では早速秘密に迫っていきましょう!!

まるで宝箱!! 高橋農場さんの3つの倉庫

到着してまず驚いたのが、「えっっめっちゃ広い!!」

広大な土地に小型のスーパーマーケットくらいの倉庫が3つ!! この倉庫の中に全ての秘密が隠されていました!!

見てください、この大きさ!!

これだけ大きい農業機械は、本州では中々お目にかかることのできないものだと思います!!

この機械はポテトハーベスターといって、じゃがいもを収穫しながら石を分別する機械なのだそうです。格納されている状態でも観光バス2台分くらいの大きさがあって、最大幅は6メートル以上、全長は約8メートル、全高も3メートル以上になるそうです。この機械の重さだけで5トン以上あります。

このハーベスターが広大な畑を駆け巡る姿、想像するだけで迫力満点です。保有している機械は用途の違うものがほとんどで、家族だけで農作業をするには欠かせないものだそうです。

ほかにもいろんな機械がたくさん!!

この機械はロータリーリッジャーといって、じゃがいもを理想的な環境で育てるための畝(うね)を作ってくれます。ちなみに畝は野菜を植える土の小さい山です。

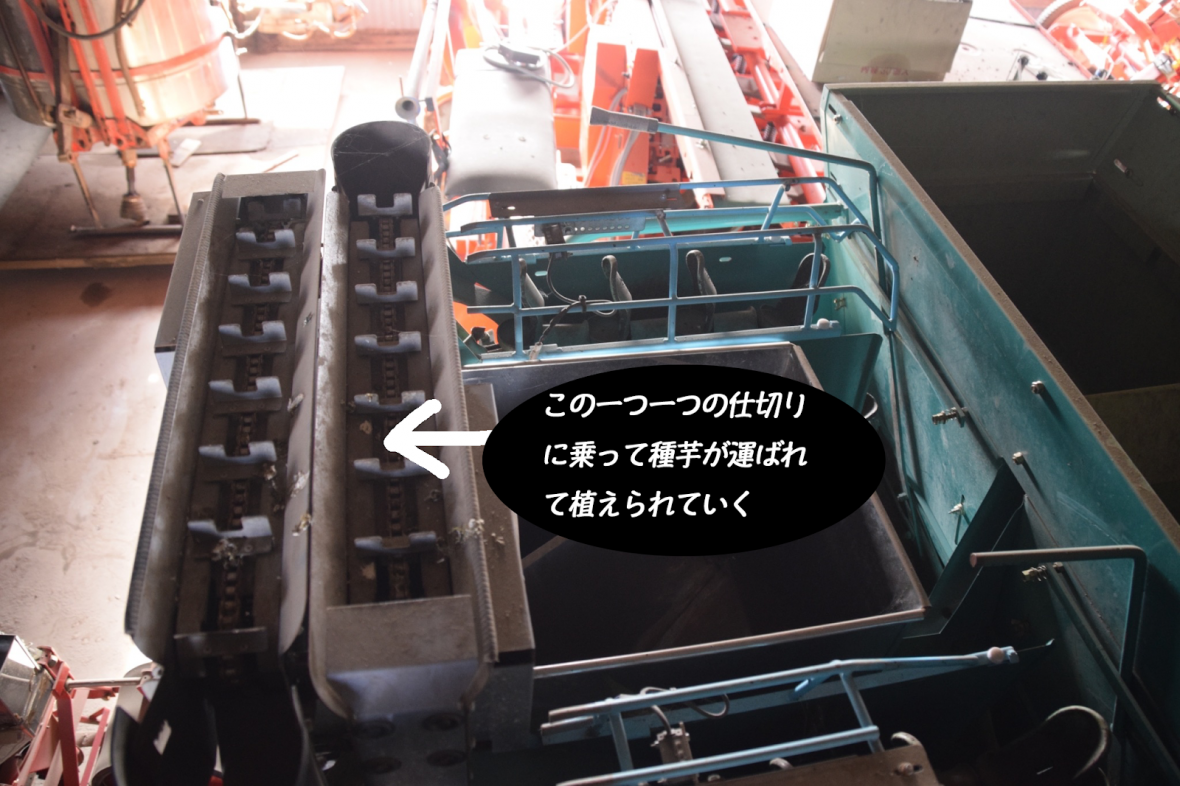

こちらの機械はポテトプランターといって、種いもを植える機械です。タンクに種芋を入れておけば自動的に種いもが植えられていく画期的なシステムです。上から覗くとレールがあって、種いもが一つひとつレールに乗って植えられていきます。

たくさんの機械がある理由とは!?

家族経営の農家でなぜこれだけたくさんの農機を保有しているのか、高橋さんに詳しいお話をお伺いしました!!

機械の種類がとても多くて、ご家族で営んでいるとは思えないほど凄い設備ですね。

そうですね。今見てもらった機械の中にはそれほど使用頻度の高くないものあります。それこそ年に1日しか使わないものもあります。

え!! 1日ですか!? それでもリースやシェアではなく、購入することには何か理由があるんですか?

1日しか使わない機械でも購入するのは、作物の品質を落とさないためです。普通の経営者であれば非合理的な仕事をしていると思うかもしれないですよね。ですが農作物を育てる過程では、どうしてもこの作業はこの日に、という適正日があるんです。町で同じ作物を作っているほかの農家さんと共同でその作業のために農機をシェアすることもできますが、それでは適正な日を逃してしまうかもしれない。品質を落とすのであれば業務委託でもできますが、私たちは自分たちで良い品質の作物を作って届けたいんです。

非合理であったとしても作物の質を追求しているんですね。今まで当たり前だと思っていた野菜って、さまざまな過程を経ていることもわかりました。今後も人が美味しく食べられる安全な作物は必ず求められると思います

ありがとうございます。実は昔、自分たちで作った作物を販売していたこともあったのですが、今は良い野菜や作物を育てようと思ったら、販売はJAに任せる方が良いと思っています。やはり私たちは良い作物を作ることが仕事なので!!

すごく心に響く素敵なコメントをいただき、食とは何か、仕事とは何かを考えさせられました。

成長し続ける農機の機能

我々が大きい機械に見惚れていると、高橋さんが「乗ってみなよ!!」と声をかけてくださいました。ここはご好意に甘えてみます。

子どもの頃、男の子の多くは働く自動車に憧れていたのではないでしょうか? かくいう私もその一人。小さい頃の夢が一つ叶い、懐かしくも新鮮で楽しい体験でした。

運転席はまさにパノラマ、全体が見渡せるような広い視野の特等席です。まさに戦国時代の将軍になった気分!!

このトラクターは大きいだけではありません!! なんと!! GPSがついていて自動でハンドルが回ってまっすぐ進んでくれる機能が!!

レバーを押すだけで自動でまっすぐ進んでくれました。

ゴールドペーパードライバーのメンバーでもまっすぐ走らせることができて、技術の進歩に驚きを隠せません。

このシステムを導入するだけで、トラクターに乗ったことのない人でも1週間もすれば経験年数10年くらいのベテラントラクター運転手になれる……かも。

農業機械の技術進歩は生産性を大きく上げ続け、今までセンスや技術がある人しかできなかった仕事が誰でも簡単にできる時代になっていくのを感じます。そして元々技術を持っていた人はより専門的に作物を育てることに集中できるようになっていくのが、これからの未来の農業なのではと感じました。

高橋さんは4年に一度開催される国際農機械展で、最新の農機などを見学調査されているそうです。その中には全自動で運転するロボットトラクターなど、最新テクノロジーを用いた農機が展示発表され、そこで情報収集や今後導入できそうなものをリサーチするそうです。

常に情報のアンテナを張り巡らして、それをどんどん取り入れる姿勢、本当に尊敬します。

農機よりも夫婦で楽しんで仕事をしているのが一番の強み!!

そんな高橋農場さんですが、設備や広大な土地よりも夫婦で楽しく仕事をされているのが見学を通してすごく伝わってきました。

お二人ともすごく気さくで優しい方。説明をしているときも、夫婦で仲良く作業をされている様子が想像でき、お二人のやりとりを聞いていると、こちらも幸せな気分になることができました。

この機械を購入する前は手作業で結構大変だったなー。

手作業のときはいろんな人に手伝ってもらってたよね!! そういえば昔、高校生が農家に宿泊して農場見学をするというイベントの受け入れもやってたよね。

そんなこともやってたね。

その頃はキャベツとか作ってて、見学しに来てくれた生徒たちも朝から手伝ってくれてすごく助かったよね。

結構ガタイの良い体育会系の男の子が来てくれて、すごく頑張ってたな。

うんうん。あと、昔はじゃがいもの種いもを植える手作業が結構多くて、機械に一人が付きっきりで確認したり、種いもがちゃんと植えられていないときは手で補充しながら作業してたよね。

人がかかる作業だと多いときで10人くらいは手伝ってもらっていたよね。今は機械のセンサーもすごく優秀になってるから機械のミスもほとんどなくて、人の手がどんどんかからなくなってきてるね。

二人のお話は、機械の進歩とこれまでの思い出が込められていて印象的でした。二人で何年も一緒にやってきた中で、仕事のやり方もどんどん変わってきたのだと思います。二人が作ってきた高橋農場の歴史は次の世代に受け継がれていかれることでしょう。

家族経営でご夫婦が毎日を楽しく過ごしている様子が非常に印象的な見学になりました。

こんな素敵な農家さんからできた作物はすごく愛情に溢れた美味しいものだと思います。高橋農場さんの歴史は今後もより、人々に食と感動を伝えていくことでしょう!!

高橋さん、見学させていただきまして誠にありがとうございました。

上士幌の歴史と小学校の校長先生に学ぶ「今を一生懸命生きて、未来に繋ぐ」

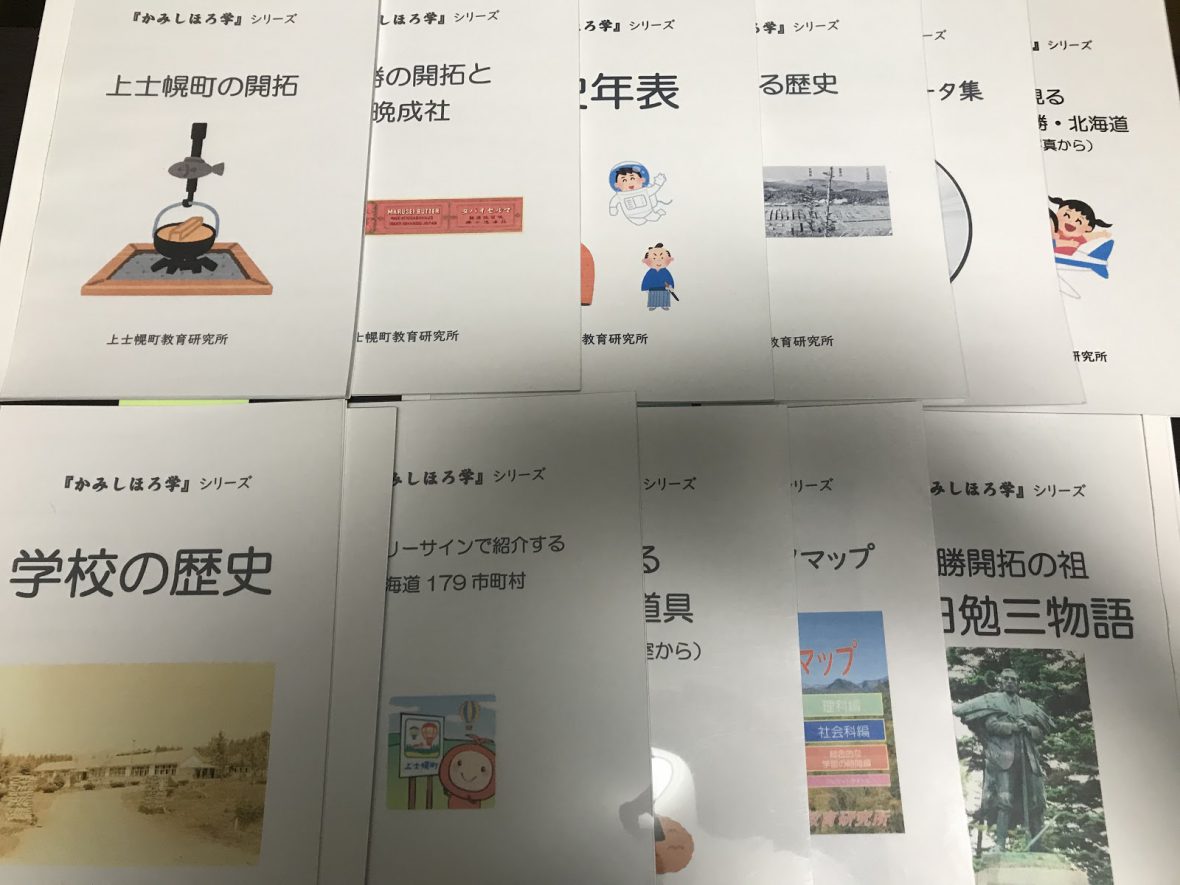

「上士幌の歴史を知ろう!」

僕たちが参加した「MY MICHIプロジェクト」で上士幌を学ぶプログラムとして、上士幌小学校の目黒校長先生を訪問しました。目黒先生はここ上士幌で生まれ、ご自身で上士幌に関する本も執筆されているほど上士幌について詳しく研究されています。お聞きしたお話は歴史にとどまらず「歴史を学ぶ意義」や「その学びをどう活用するか」にまで向けられていました。

WRITER

澤田 遼

MYMICHI2期生。愛知県出身。十勝晴れによって照らされる広大な山々とその麓に広がる自然豊かなこの上士幌の景色に心を奪われてしまいました。移住もありかなと考えるようになった今日この頃です。好きな言葉は「今日が1番若い」。

すごいぞ、この先生!?

北海道上陸が今回初めてという人がいるほど十勝とは全然縁もゆかりもない者が多い僕たちマイミチ2期生。目黒先生は、前年度までは同じ上士幌町内の糠平小学校で校長先生をされていました。今回の訪問に向けて、先生の書かれた本を事前に受け取り読みまくりましたが、その内容のすごいことすごいこと。どこから調べてきたのだろうと思わずにはいられないほど、上士幌を中心としたこの十勝地方の歴史について事細かく記されていました。

先生のお話しはこの本たちのどの部分をされるのだろう。全然違うところなのかな。そんなことを考えながら小学校へと足を運びました。

案内されたお部屋に入ると、中には体の大きくて縁のある眼鏡をかけた優しそうな方がパソコンを操作していらっしゃいました。

「この方が目黒先生かな?」

「いやけど大体こういう場合、先生が後から入ってくるパターンが多いから、この方は校長先生がお話しをスムーズに行えるように準備してくださってる方なのかな?」

といったことを思いつつ、目の前のスクリーンにふと目を向けると、すでにそこにはパワーポイントが映し出されてました。

そしてパワーポイントには「Kamishihoro “MY MICHI” Program」の文字が…!

さらに机の上を見ると、そこには『MY MICHI「特別号」』と書かれた冊子が。

すごい! マイミチって書いてある!!

先生はもしかして、今回のこの時間のために資料まで作ってくださったのかな? と考えながら冊子をペラペラめくってみると・・・

そのページ数は何と65!!

一同

「ろ、ろくじゅうご!?」

「ざわざわざわざわ・・・」

「めっちゃ準備されてる!!」

するとずっとパソコンを操作されていた方がこちらを向きました。

「そろそろ初めてもよろしいでしょうか。初めまして。私、上士幌小学校の校長をしております目黒と申します」

一同

「校長先生だったー!!」

目黒先生は約2時間のお話の中で「過去を知り、今を一生懸命生きて未来にバトンを繋ぐ」ということを僕たちに伝えてくださいました。

「人は誰しもが使命を受けて、その生を受けている」と先生はおっしゃいます。

ではその使命とな何なのか。

先生の考える「使命」とは、与えられた重大な務めといった重い言葉ではありません。

「過去に学び、今に活かし、未来へ繋ぐこと」。それが人間に与えられた使命であると先生はいいます。

国鉄士幌線から学ぶ「鉄道が果たした使命」

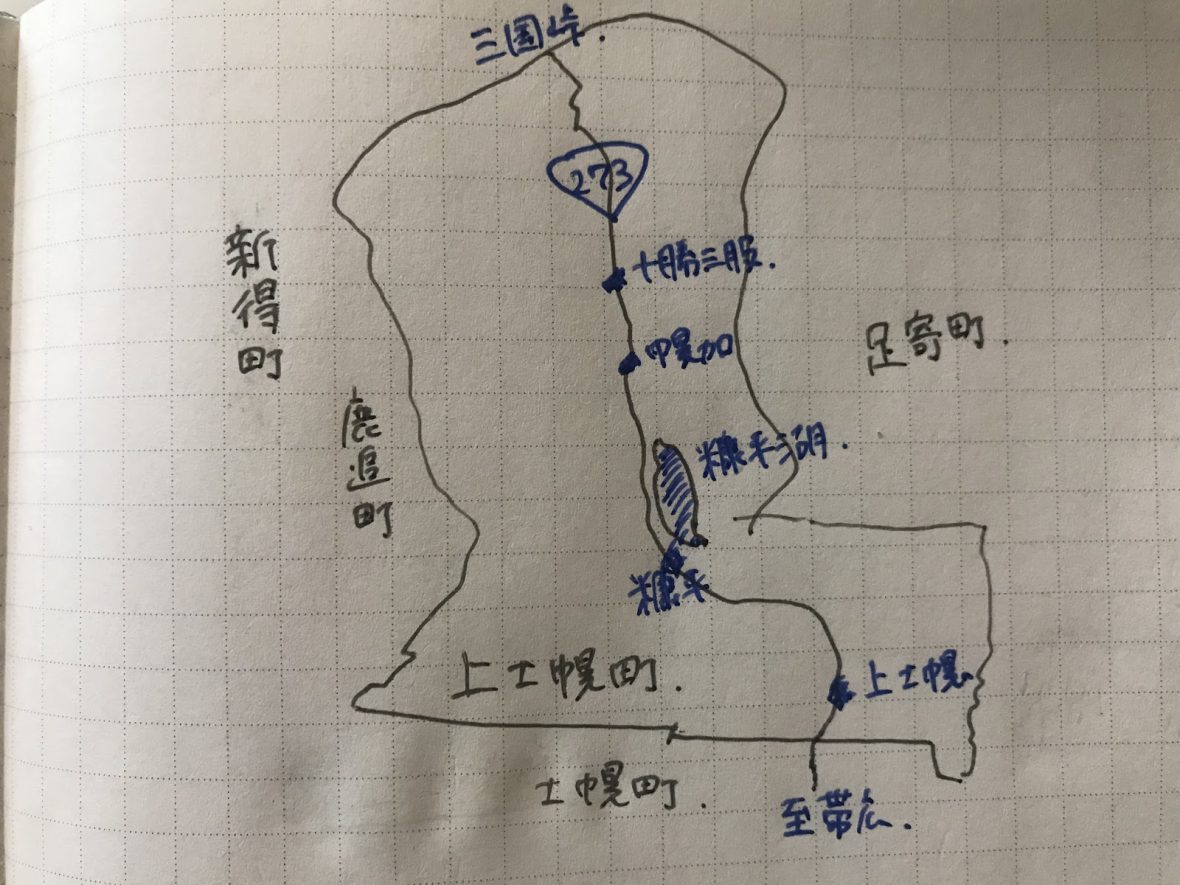

これは上士幌町の地図です。上士幌町は、十勝地域の中心である帯広市から約40km北上した場所にあり、北海道のほぼ中央に位置する内陸の町です。

町の南側は士幌町と接し、北側は層雲峡のある上川町と、東側は足寄町と、西側は鹿追町や新得町と接しています。この上士幌町の発展に欠かせないのが町を南北に通る国道273号線です。この道路によって士幌町や上川町との流通を可能にしています。

さてここでこれを読んでいる皆さんに質問です。

この国道273号線を見て何か思い起こされるものはないでしょうか。

そうです。この国道273号線があるのは、かつて国鉄士幌線が通っていた場所なんです。

1925年(大正14年)から1987年(昭和62年)まで営業された士幌線は、帯広から十勝三股までを結ぶ長さ約80キロに及ぶ鉄道です。そして、上士幌に士幌線が開通したのは1926年(大正15年)。十勝三股駅まで伸びたのは1939年(昭和14年)のことでした。

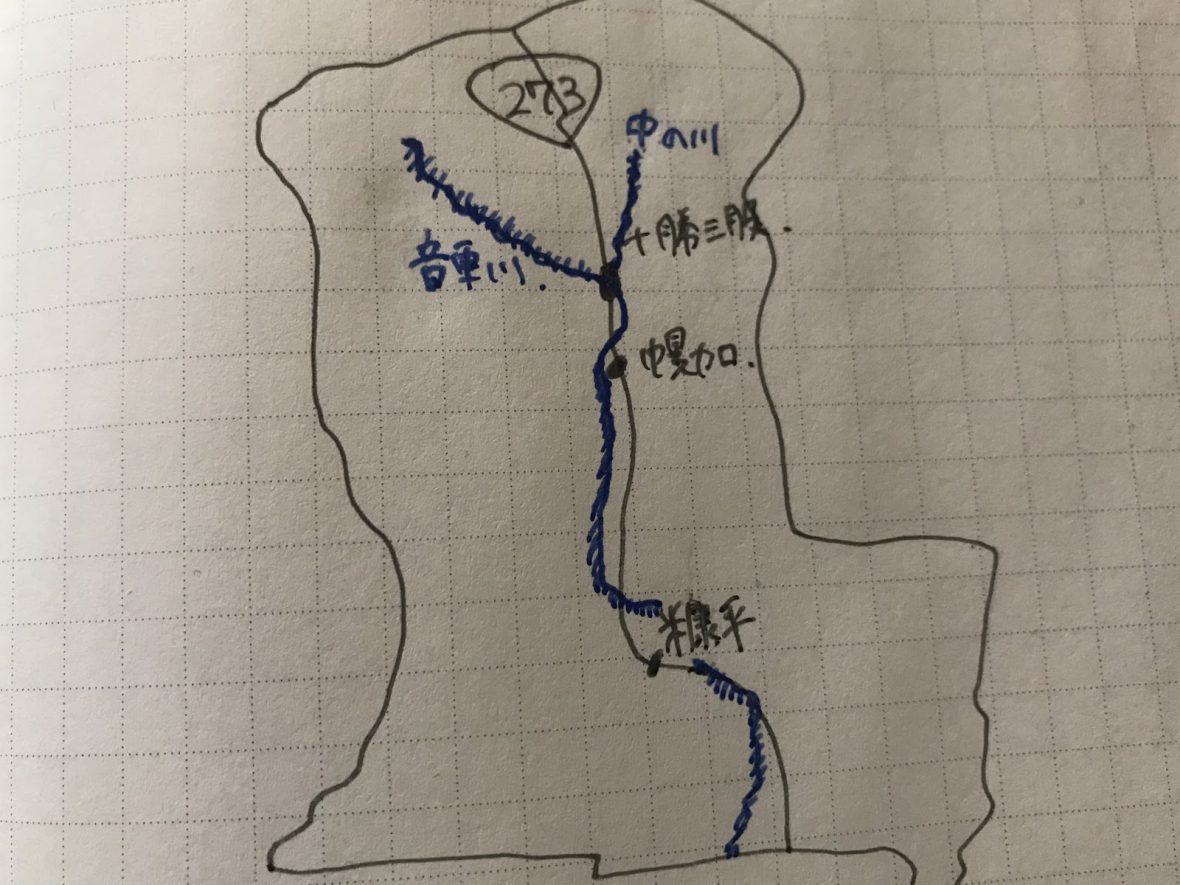

そして、この士幌線にはある特徴があります。それは、十勝三股から帯広方面に向かうまで、その線路沿いには音更川が必ずあることです。上士幌の町は音更川、士幌線そして現在の国道273号線を中心として発展してきたといえます。

さて、士幌線の終着駅である十勝三股があるのは音更川と中の川が合流する三股盆地の入り口の辺りです。

上士幌町の主な士幌線の駅は「上士幌」「糠平」「幌加」「十勝三股」の4駅です。

今回先生は、そのうち「糠平」「幌加」「十勝三股」の3駅に注目して話してくださいました。

1.十勝三股

現在は三股山荘というカフェを含む2軒だけが住われている地区ですが、かつてはこの地に1,500人ほどが住んでいたといわれています。十勝三股には材木にするのに適した木々が多く生えており、十勝三股の先には音更川本流に沿って8.8キロの森林軌道が設けられるほどでした。

1954年(昭和29年)の洞爺丸台風など自然災害での風倒木はどんどん木材となり、1955年(昭和30年)から1960年(昭和35年)頃の最盛期には、10数両もの連結がされた汽車が60台から70台も毎日帯広方面に向かって送られていたそうです。いかに三股の材木が士幌線沿線の町の材木として利用されていたかがわかります。

しかし木材の生産量の衰退とともに町からは人がどんどん消え、今では家が2軒残るだけとなってしまいました。

2.幌加

十勝三股と同じく、1954年の洞爺丸台風による風倒木で材木化事業の最盛期を迎えました。最盛の1962年(昭和37年)頃には350人程度の人が住んでいたといわれています。しかし材木化事業が衰退した1968年(昭和43年)頃には家が5〜6軒程度にまで激減し、現在では幌加温泉があるのみとなりました。

3.糠平

糠平は1919年(大正8年)に島隆美によって温泉が発見され、上士幌から糠平の温泉地までの道路が徐々に作られていきました。そんな糠平が最盛期を迎えたのは戦後のこと。スキー場の開設と糠平ダム建設によって全国から人が糠平に集結しました。

しかし、ダム建設が終了し、道内の他の地域にも注目が集まるにつれてだんだんと糠平の町から人々は消えていき、ついに2019年度をもって小学校も閉鎖されるになりました。

この3駅に共通するのは、ある事情によって人口が突然増えて町が形成されたこと。そして役割を終えたかのようにスッと町が衰退していったことです。

先生はこれらの町の盛衰についてこんなことをおっしゃっていました。

「非常に北海道らしいですよね。実はよくあることなんですよ。この衰退は決して悪いことではないんです。使命を果たしてきたことの証なんです」

先生は使命を果たしたからこそ「進化」なり「退化」が伴うものであり、それがなければ遺伝子は変化が起こらないため滅亡するとおっしゃります。

今を一生懸命に生きる

人に与えられた使命というのは、決して偉大な功績を残すような人だけに課されているわけではないと感じました。人には一人一人に使命があり、それは一生懸命生きて次の世代に引き継ぐこと。銀河鉄道999でみんなが鉄郎を無事に地球へと送るために登場人物みんなで繋いだように。

僕も今のこの人生を一生懸命生きることで、次の世代へとそのバトンを受け渡していきたいと思います。

先生を囲んで最後に記念撮影。ありがとうございました!!

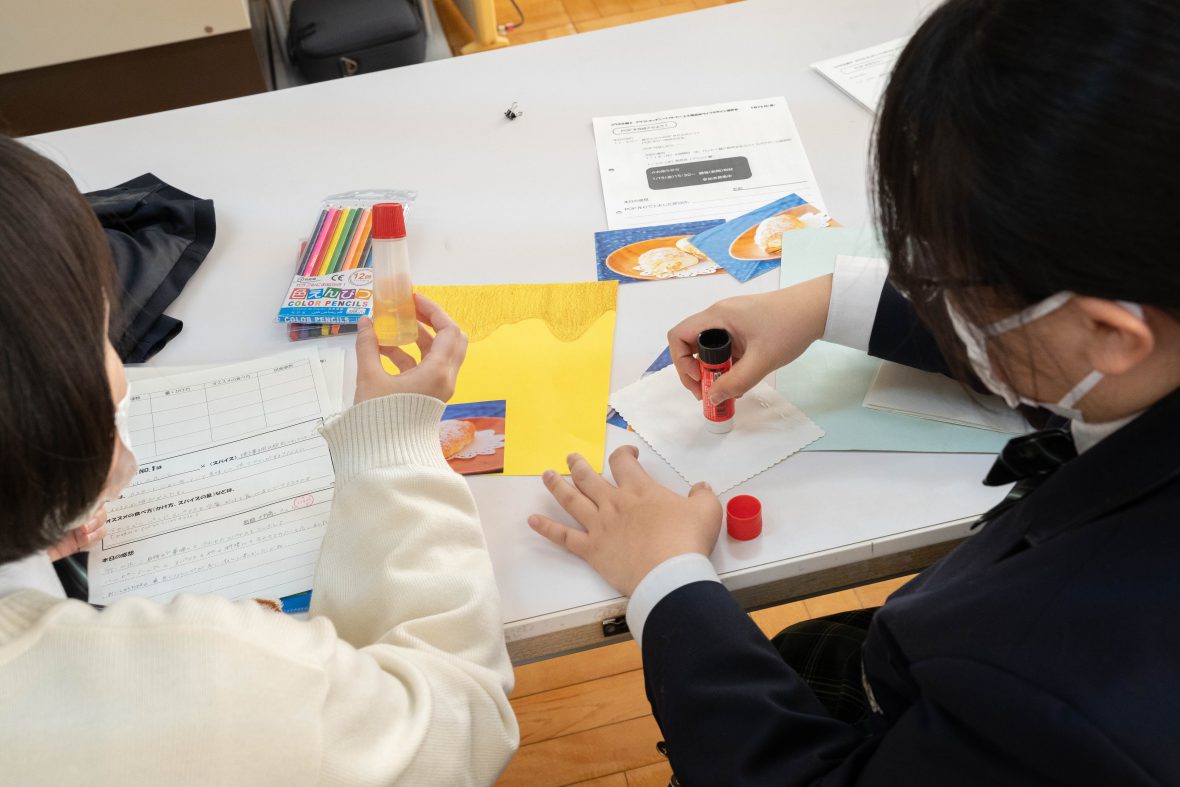

上士幌高校の商品開発授業に密着(7)~まるで商品開発室!?~

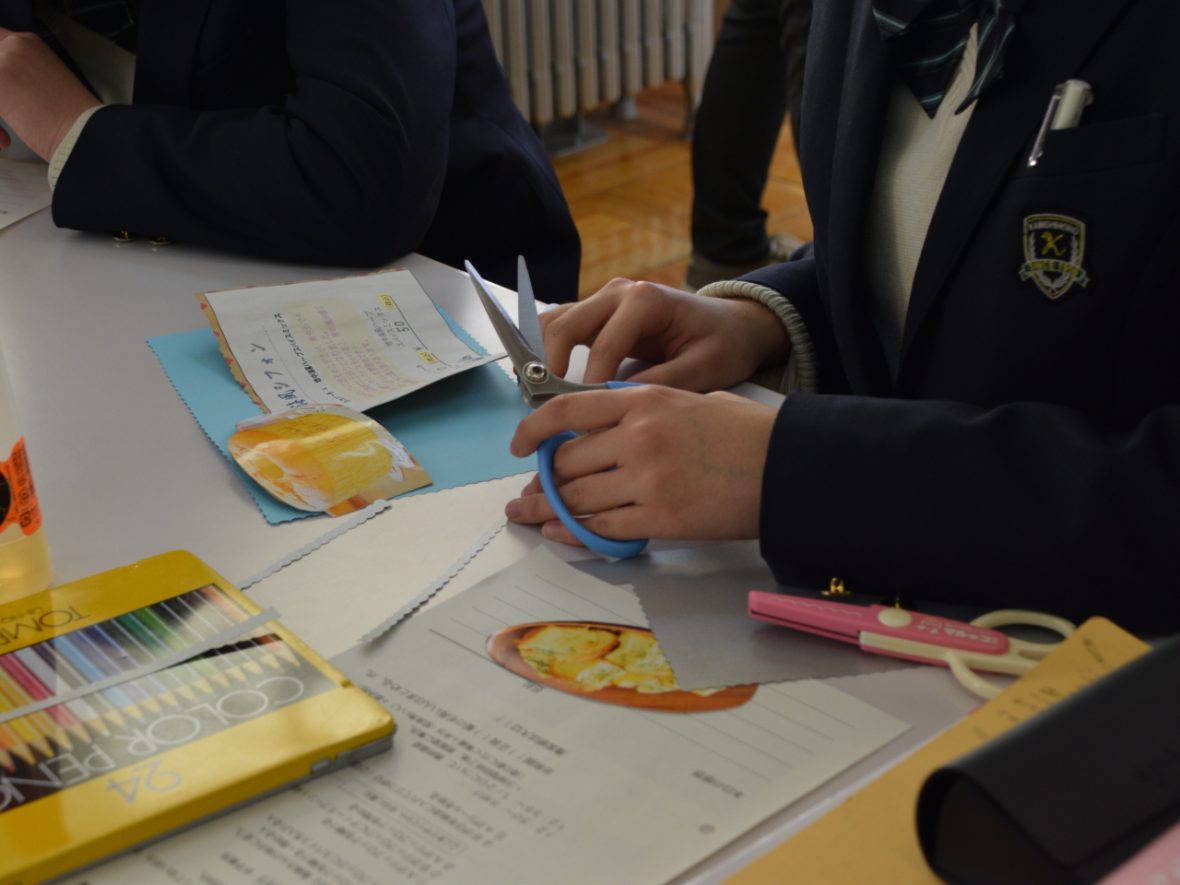

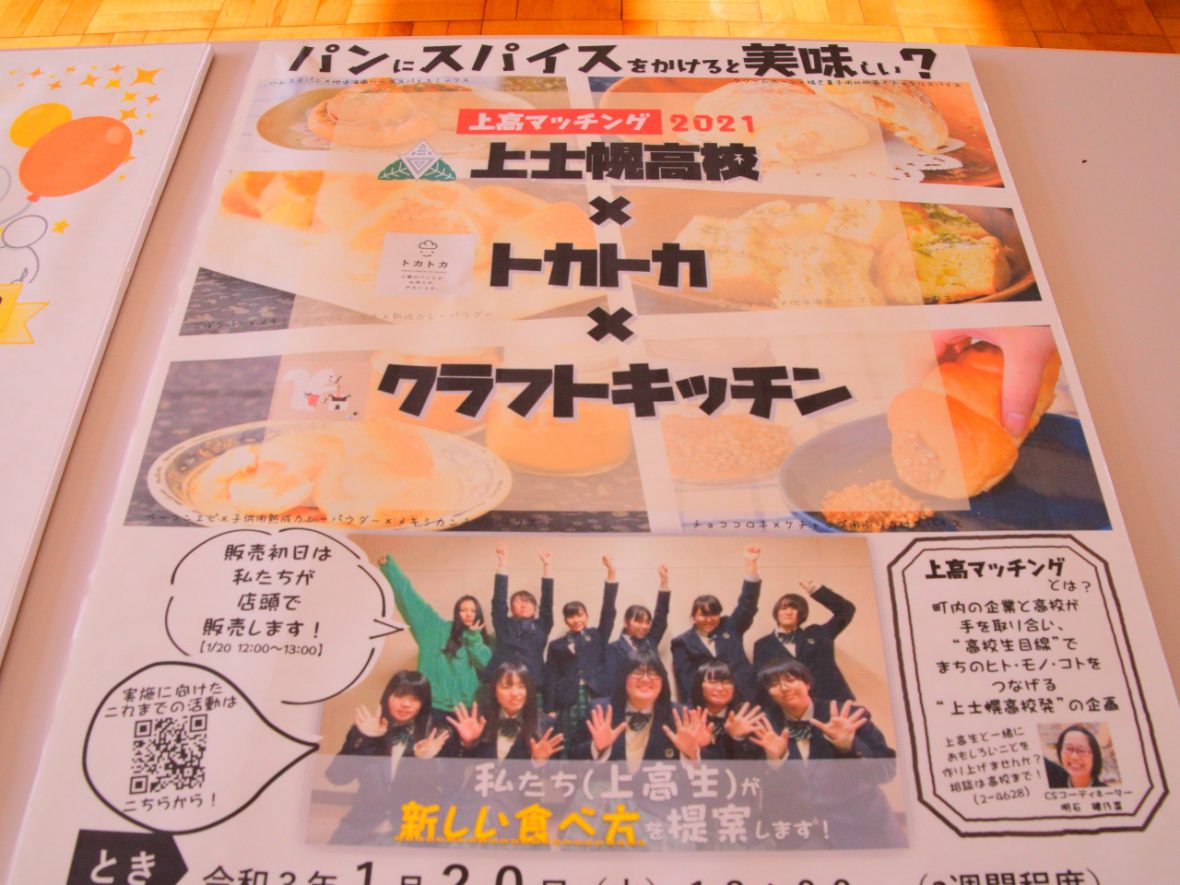

今日は、販売前の最後の授業です。前回で完成させられなかったポップの仕上げと、パンに合わせるスパイスの袋詰め作業を行います。

ギリギリまでデザインやレイアウトにこだわる姿からは、できることは全部やりたい! という気持ちが伝わってきました。さあポップがすべて完成したら、いよいよスパイスです。

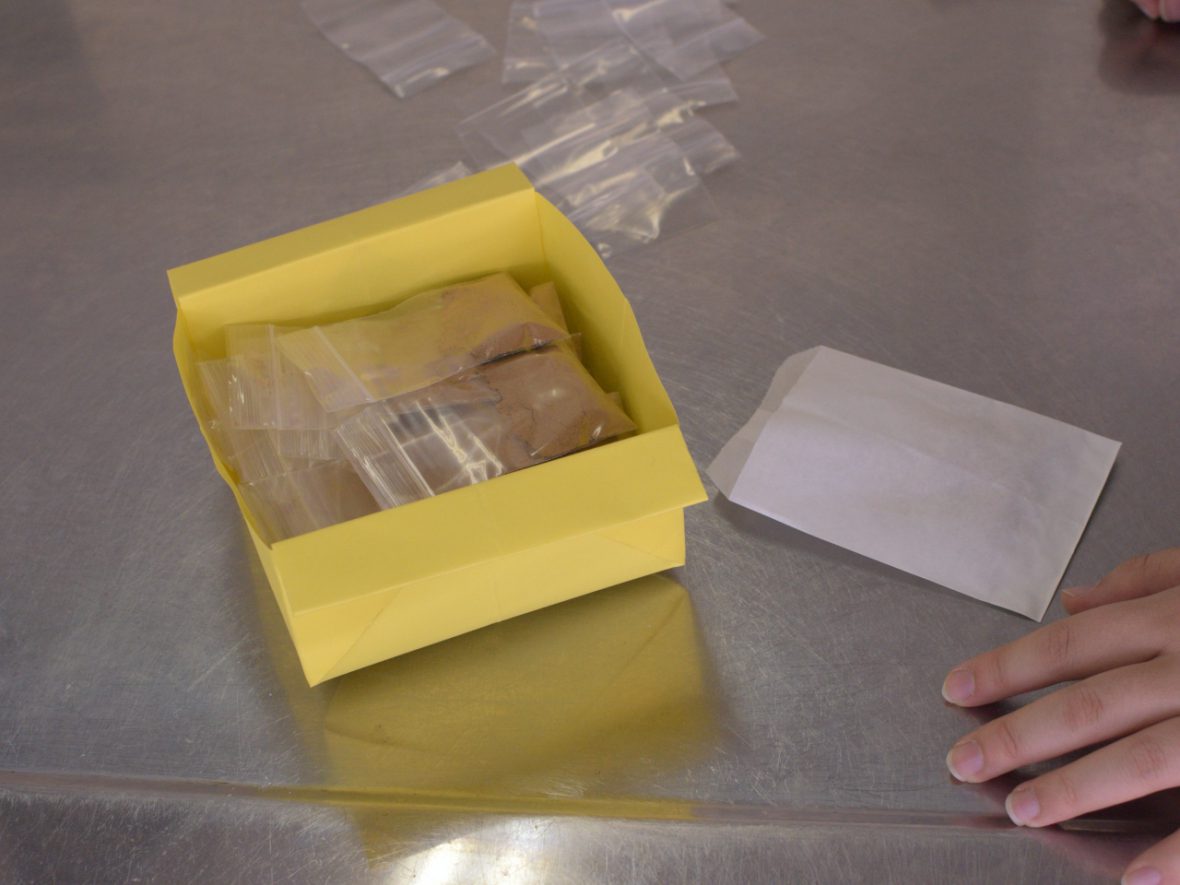

自分たちで選んだスパイスをナイロン袋に入れ、それを紙袋に入れてシールを貼る。この作業を班で分担して行っていきます。

「こんな感じかなー」

「このグラムを合わせるのが難しいんだよね」

「もう! もう1回!」

少しの妥協も許さない姿、かっこいい!

「ねぇ、そんなキッチリでなくてもいいんじゃない?」

「私はちゃんとやりたいの!」

調理室で真剣に作業する姿や、正確に計量する様子は商品開発室さながらでした。

みんながようやくコツをつかんできたころ、「残念! 時間が……手を止めよう、みんな!」という先生の掛け声。

それに対して「止められません(笑)!」という生徒の声も。か、かっこいいー(笑)!

残念ながら全てのスパイスを袋詰めすることはできませんでした。

最後の授業が終わって片づけをしながら、ある生徒が「その場で食べてくれる人がいたら、直接感想を聞いてみたいです!」と言っていました。販売当日が楽しみですね!

さあ、いよいよ1月20日(水)発売開始です!ぜひ皆さん、上士幌高校生が本気で商品開発をした『パンとスパイス』を買いに、道の駅かみしほろへお越しください!!

その際には、食べた感想も合わせて生徒の皆さんへお伝えいただけると嬉しいです。

上士幌町民に愛され続けて20年。農家さんの仲良し主婦メンバーで続ける『かあちゃんばーちゃん野菜市』

毎週水曜日になるとランチで人気な上士幌町のカフェ『一休』さんで開催される『かあちゃんばーちゃん野菜市』。一休さんの裏にあるバルコニースペースが解放されており、店内にはずらりと採れたての野菜が並んでいます。上士幌で共同生活中の私たちも新鮮な野菜を目当てに伺ってみることに。そこではこの野菜市を何よりも楽しみにしているお母さんたちが大活躍していました。(※令和3年1月4日現在、コロナの影響により野菜市の営業は一時お休み中です)

WRITER

中山 舞子

1992年生まれ。千葉県在住。青年海外協力隊としてインドに派遣予定。海外派遣の目途がたたない現在、上士幌町に5ヶ月間滞在中。外からの目線で上士幌の魅力を掘り下げて行きます!

開店の9時を待たず、朝8時半頃になると野菜を目当てに買い物客がぞくぞくと集まってきます。私たちもさっそく中に入ってみます。

たくさんの野菜が並んでいますが、何よりもその価格にビックリ!

値札のついている一部の野菜を除いて、ここに並んでいる野菜はなんと、どれも100円!

この立派すぎる長ネギだってもちろん100円です。

こんなにたくさんの野菜がこの価格で買えていいんだろうか?

初めて上士幌に来た私はまず、この種類の豊富さと値段に驚きを隠せません。

この価格設定を可能にしているワケとは。店頭で声をかけてくれる女性の方たちにお話を伺うと答えは一目瞭然でした。それは今も現役で野菜作りをしている農家のお母さんたちが自分たちで持ち寄って直接販売している野菜市だからです。

野菜市のメンバーは現在6人。皆さん上士幌町内でそれぞれ農場や家庭菜園で野菜を作っています。

現在かあちゃんばーちゃん市を取りまとめているのは最年少の石川さん。私たちがたくさんの野菜を見て悩んでいると、そばに来ていろいろなアドバイスをしてくれます。

このカブは一見白いカブに見えるけど、中がピンクの渦になっていてとても綺麗だから、サラダに乗せたりして食べるといいよ。

へー!明日の朝食のサラダに入れてみます!

そのほかにも農家さんに代々伝わる野菜のレシピをたくさん教えていただきました。

紫キャベツのマリネ・長芋の漬物・甘納豆のおこわ・芋だんご・ちゃんちゃんこなど、十勝ならではの料理ばかり。

聞いたレシピはすかさずメモ!せっかく十勝に来たのでここの土地でとれた食材で代々伝わる料理を作れるようになって帰りたいです。家に帰ったらさっそく作ってみたいと思います!

気になった野菜を籠にどんどん詰めていき、気付いたらこんなパンパンに!

今回は、ねぎ・かぼちゃ・トマト・ジャガイモ・紫玉ねぎ・紫キャベツ・白菜・レタス・カブ・パプリカ・ナス・キャベツ・しそ・春菊・じゃがいもを購入。

どれも美味しそうでついつい買いすぎてしまいました。泣く泣く今回諦めた野菜たちにお別れを告げ、外に出てお会計。

これだけ買ってなんとお会計1700円!!!!

私たちが支払いをしている間にもお客さんが入れ替わりやってきて、一人ずつ野菜を選んではお会計をしていきます。みんな常連さんのようで、店内では和気あいあいと会話がはずみ、楽しい雰囲気。

野菜もみるみるうちに売れていき、かあちゃんばーちゃんの野菜の人気が伺えます。

午前11時頃になってようやくひと段落。メンバーの皆さんがコーヒーブレイクに入ったところで、ちょっとお話を伺ってみました。

イチゴジャムとたまごサンド。優しいお母さんの味。

いつから野菜市をやっているのですか?

ここ一休さんで始めたのは2020年の6月から。でも野菜市自体はもう20年以上も前からやっているよ。

20年!?そんな長い歴史があったんですね。皆さんはもともとお知り合いだったんですか?

昔から農家の主婦同士で仲が良かったんだ。野菜市はみんなで余った野菜を町中で販売しようと始めたのがキッカケ。当時は15、16人くらいメンバーがいて、国道沿いにテントを張って大々的にやってたんだよ。

そうだったんですね。国道沿いだと町外のお客さんも来ていましたか?

すごく多かった。そのときにかあちゃんばーちゃん市の野菜を買ってくれた大阪のお客さんで、今でもわざわざ買いに来てくれる人がいるんだよ。ここのじゃがいもの味が忘れられないって。

今でもわざわざ上士幌まで!?それはすごい。

もちろん連絡先なんて知らなかったんだけど、どこのじゃがいもか調べて、うちの野菜だって分かったみたい。それでいろんなところを通じて私の連絡先を入手して連絡をくれたんだ。

へ~。かあちゃんばーちゃんの熱烈なファンが遠くにもいるんですね。

メンバーの入れ替わりもあったり、場所もいろいろ変わってきたけど、こうして今でも仲良いメンバーが残ってやれているのは嬉しいね。

2000年に国道241号線沿いで始まったかあちゃんばーちゃん野菜市は、6年前に町内の地域交流スペース『こでまり』に移転して営業を続けていましたが、2020年2月にコロナの影響で一時営業中止に。同年6月にここ『一休』で再開し、11月まで営業を続けてきました。

野菜市がずっと続いてる秘訣は何かあるんですか?

こうしてみんなと1週間に1回集まって、いろんな話をしながら野菜を売るのが本当に楽しいんだ。今は以前に比べれば野菜市のメンバーも、取り扱う野菜の量も減ったけど、それでもみんな楽しいから野菜市を続けているんだよ。

今日も野菜市はかあちゃんばーちゃんの笑い声で溢れています。

とにかく元気いっぱい、まだまだバリバリ現役で働くお母さんたち。今年80歳になる方もいらっしゃると聞いて、その若さと元気さに驚きです。

朝はいつも4時半起きで畑に出ているから、もうこの時間は私にとっては夕方だよ。ははは(笑)。

朝4時半!農家さんの朝は本当に早いですね。皆さんの元気の秘訣はなんですか?

やっぱり働くことだね。仕事は大変だけど、体を動かしているから元気も出るし食欲も湧くのさ。

それにしても今年(2020年)は雨が少ないねー。

農家さんにとって天気は命。今年の作物の出来はどうか、ここかあちゃんばーちゃん市は貴重な情報交換の場でもあります。

11月、長芋が終わるまでは雪が降らないといいけど。最近はめっきり11月に雪が降らなくなったからねー。昔は上士幌でも冬はマイナス30度なんてこともあったんだよ。

マイナス30度!?

収穫前に雪なんて降られたらそれはもうがっかりしちゃうよ。11月に長芋の収穫が終われば翌年の春まではお休み。冬場はそれまでに収穫した野菜を室(むろ)に入れて保管して、冬場でも販売できるように取っておくんだ。北海道は寒いから室に入れておけば傷まないし、しばれることもない。以前は漬物にしたりして販売もしていたんだけどね。

北海道の農家さんたちは収穫シーズンを迎える野菜の種類で季節感を感じています。

10月、ゴボウの収穫までくればいよいよ冬も近い。そんな感覚でしょうか。

東京だと1年中同じ野菜がスーパーに並んでいるのは当たり前。スーパーの野菜売り場を見て季節感を感じることはほとんどありません。でもここでは店に並ぶ野菜たちが季節の訪れを告げてくれます。

かあちゃんばーちゃんたちの話を聞いたあとだと、普段通る道から見える畑の風景も少し違って見えてくる気がします。「これは何の作物かな?まだじゃがいも収穫やっているな」そんなことを考えながら、これまで自分がいかに農業に対して無知だったかを痛感しつつ、同時に農業が少し身近に感じられるようになったことを嬉しくも感じます。

かあちゃんばーちゃんの皆さんにまた翌週も来ることを約束し、大量の野菜を抱えて野菜市を後にしました。

家に着き、さっそく購入した野菜を並べてみました!

これでも購入品のほんの一部。冷蔵庫に入りきりません!

色鮮やかでみずみずしい野菜ばかり。今日教えて頂いたレシピで料理をするのが楽しみです。

町の人たちに長きにわたって愛され続けているかあちゃんばーちゃん野菜市。

そこは農家のお母さんたちから新鮮で安い旬のお野菜と、そしてたくさんの元気と笑顔をもらえる、そんな場所でした。

現在はコロナの影響で一時営業は中止となっていますが、1日も早く元気いっぱいのかあちゃんばーちゃんから美味しい野菜を買える日が来ることを願っています。

再開したらぜひ皆さんもかあちゃんばーちゃん野菜市に足を運んでみてください!

上士幌高校の商品開発授業に密着(6)~いよいよポップが完成!?~

皆さま、あけましておめでとうございます。2021年も私たち取材班は、上士幌高校の科目「ライフデザイン」コラボ企画の様子を追いかけていきます。

ということで、さっそく潜入してきました。

前回の授業はこちら。

今日は、前回に引き続きポップ作り! 完成を目指してみんな黙々と作業を進めます。

高校生「ここはさ、この色が良いよね?」

高校生「写真はここで、パンの説明は、ここでいいか!」

高校生「ずいぶんいろんなハサミ持ってきたね(笑)」「どの飾り切りにしようか迷っちゃって……よし、これにしよう!」

自分たちが考えたパンとスパイスのイメージに合わせ、画用紙の色やイラスト、ハサミにまでこだわり、納得のいくまで話し合います。

高校生「これさ、めちゃくちゃチョコっぽくない!?」

高校生「この空いたところには、なにを書く?」

と、作業を進めていると、ポップ作りを教えてくださっている読書コーディネーターの森さんが「ちょっとこれをお願いしたいんだけど」。

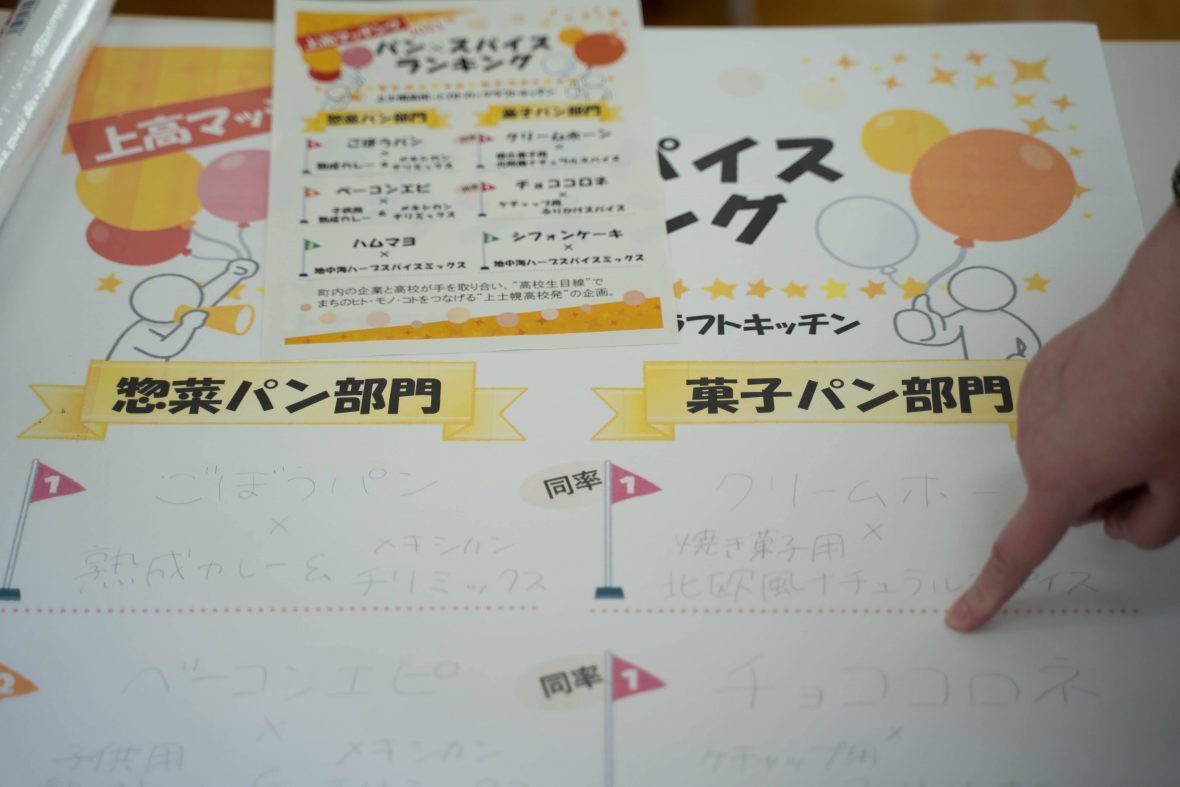

みんなで投票して決めたランキングの結果を書き込み、販売当日パネルにして店頭に貼り出したらどうかな、と考えて準備してくださったそうです。

高校生「え、できるかな……」

戸惑いながらも、可愛く丁寧に文字を書き込んでいきます。どんな仕上がりになったかは、当日のお楽しみ!

さあ、いよいよポップも仕上げ作業! 完成したものをラミネートしていきます。きちんと糊で貼っていないと、静電気でシートに飾り切りした紙がくっついてしまい…。

高校生「あー!!もう!」「やっぱり、糊付けした方が良かったんだよー」

ラミネートをすれば、ほぼ完成! どれも力作揃いです。自分たちで考えた商品の紹介だけに、みんな気合いが入ります。

次回は、パンと一緒に合わせる「スパイス」の袋詰め作業です。店頭に並ぶまであと少し!

ラストの授業も、楽しく追いかけていきます!

第7回の授業はこちら

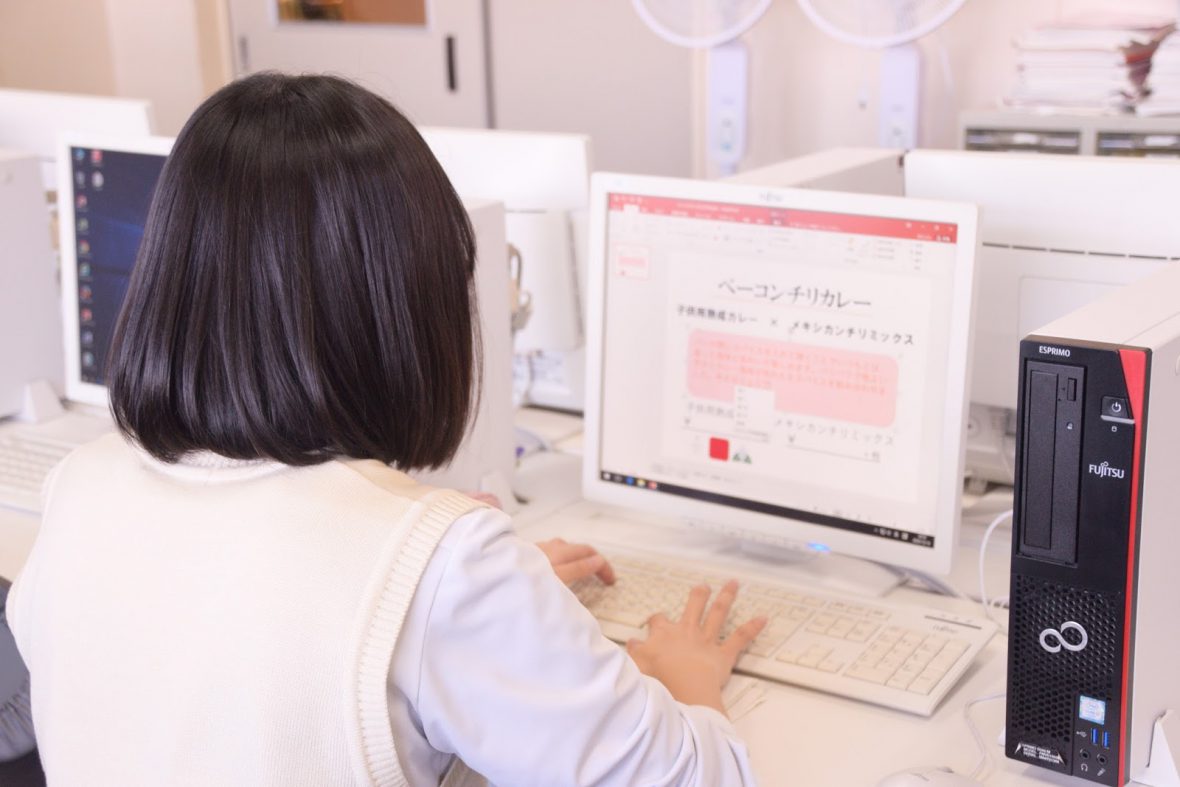

上士幌高校の商品開発授業に密着(5)〜商品を手にとってもらえるポップを作ろう〜

いよいよ! トカトカに生徒たちが開発したパンを並べる準備が始まりました。商品を売り出すのに欠かせないのは、美味しそう! 手に取りたい! と思わせるポップ。今回、ポップ作りを教えてくださるのは、普段は読書コーディネーターをされている森典子さんです。

前回の授業はこちらから。

それぞれの開発したパンが一番美味しく見える写真を撮って、それをポップに貼り付けることで、美味しさを伝えよう! と撮影会。

生徒は、「こんな本気のカメラ使ったことないけど…」などといいながらも、教わったことをすぐに吸収して、抜群の写真センスを見せていました。光の具合や、パンの角度、スパイスのかけ方。あらゆる面にこだわって一番美味しそうに見える写真を目指していました。

「もっとスパイスがかかってることを、わかりやすく撮りたいな〜」

「もう1回撮ってみてもいいですか?」

撮った写真はすぐにチェックして、満足がいくまで撮り続けます。どの生徒もとても真剣で、満足のいく写真が撮れるまで、何度でも撮影を繰り返していました。

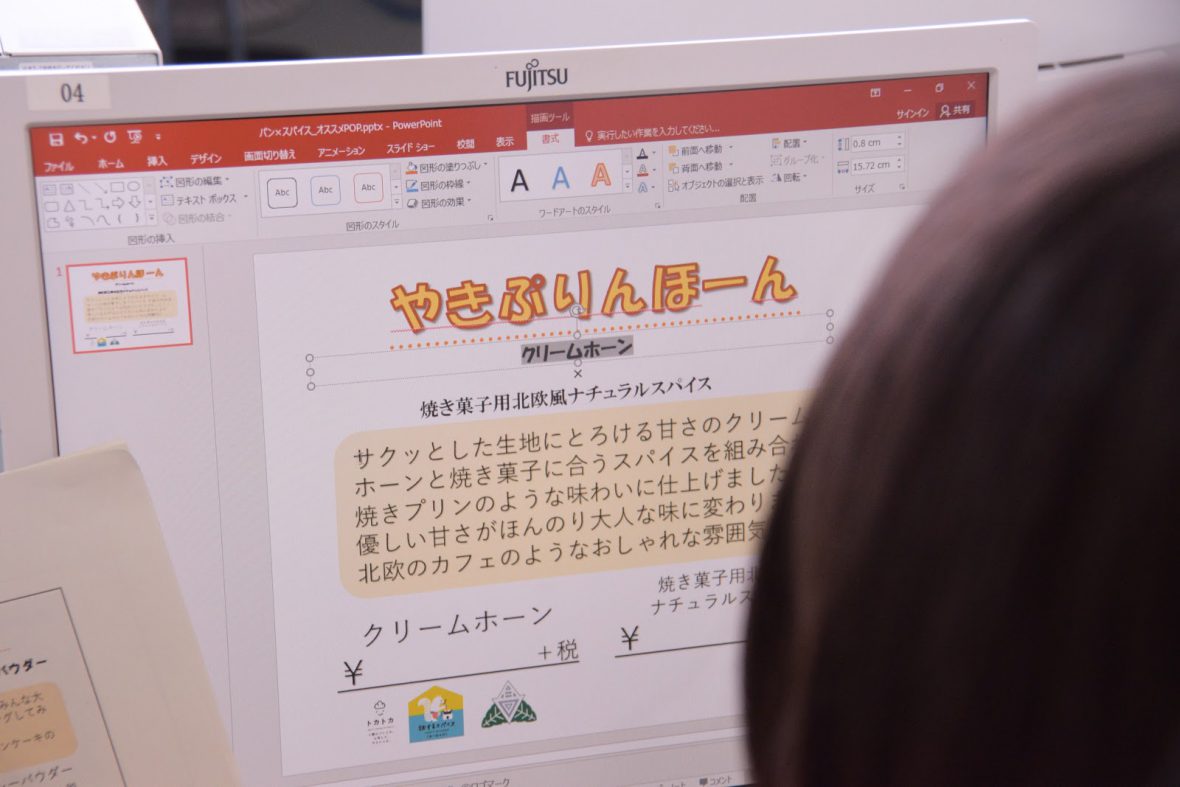

一方、パソコン室では、ポップのメインとなる部分を作成中。これには、開発したパンのオリジナルの名前、使ったパンとスパイスの名前、そして、どんな味がするのかなどの説明を載せていきます。

パンの名前が決まっておらず「どうしよう〜」と言いながらも、なんだか楽しそう。特に、字体や色にはこだわっていて、

黄色い文字に、茶色の縁、『プリン』のような色合いにしたり、『海風』をイメージして、習字風の字体に青色の縁をつけるなど、高校生ならではの工夫が感じられました。

その出来栄えに、クラフトキッチンの肇さんも思わず「感動〜!」と声を上げるほど。

このポップがお店に並んでいることを想像すると、ワクワクしますね。

私たち取材班は、生徒たちがコラボ企画で商品開発に向け本気で取り組む姿をずっと追ってきました。そして授業の回数を重ねるごとに、だんだん商品に対する思いが高まっていくのを感じていました。

次はいよいよポップが完成!?続きはこちらから!

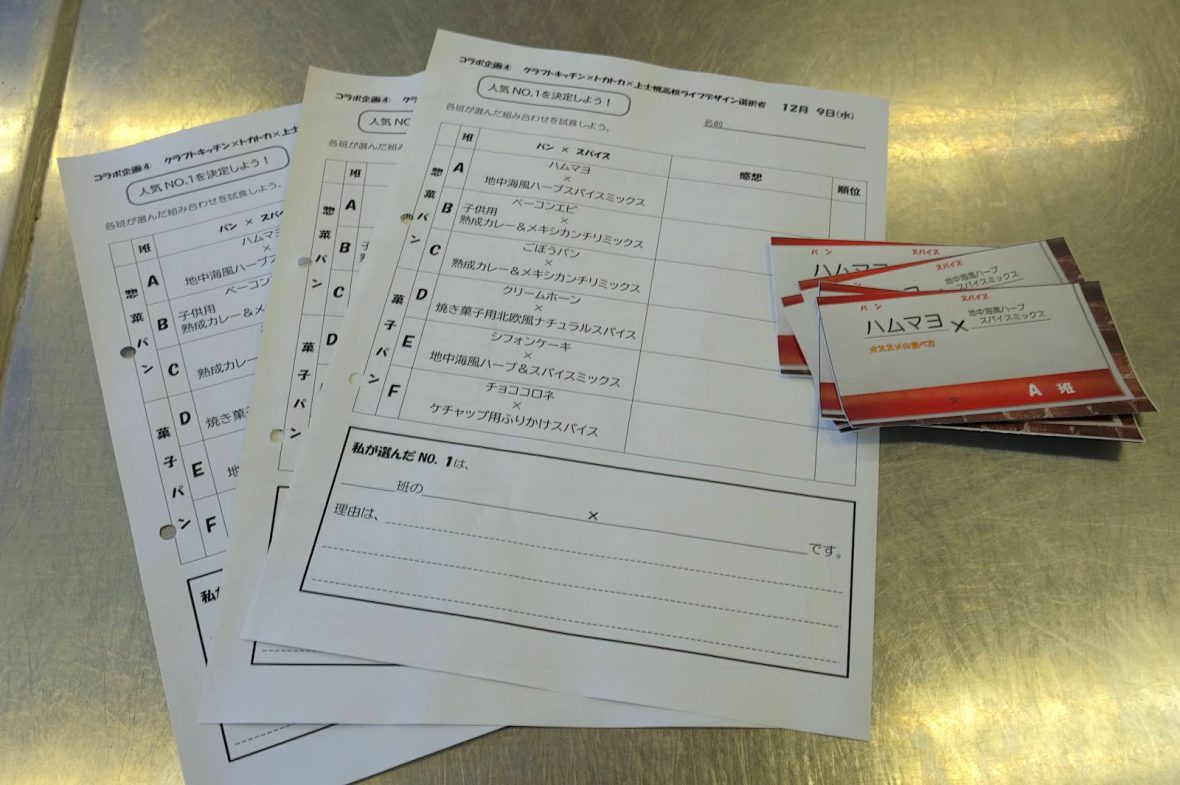

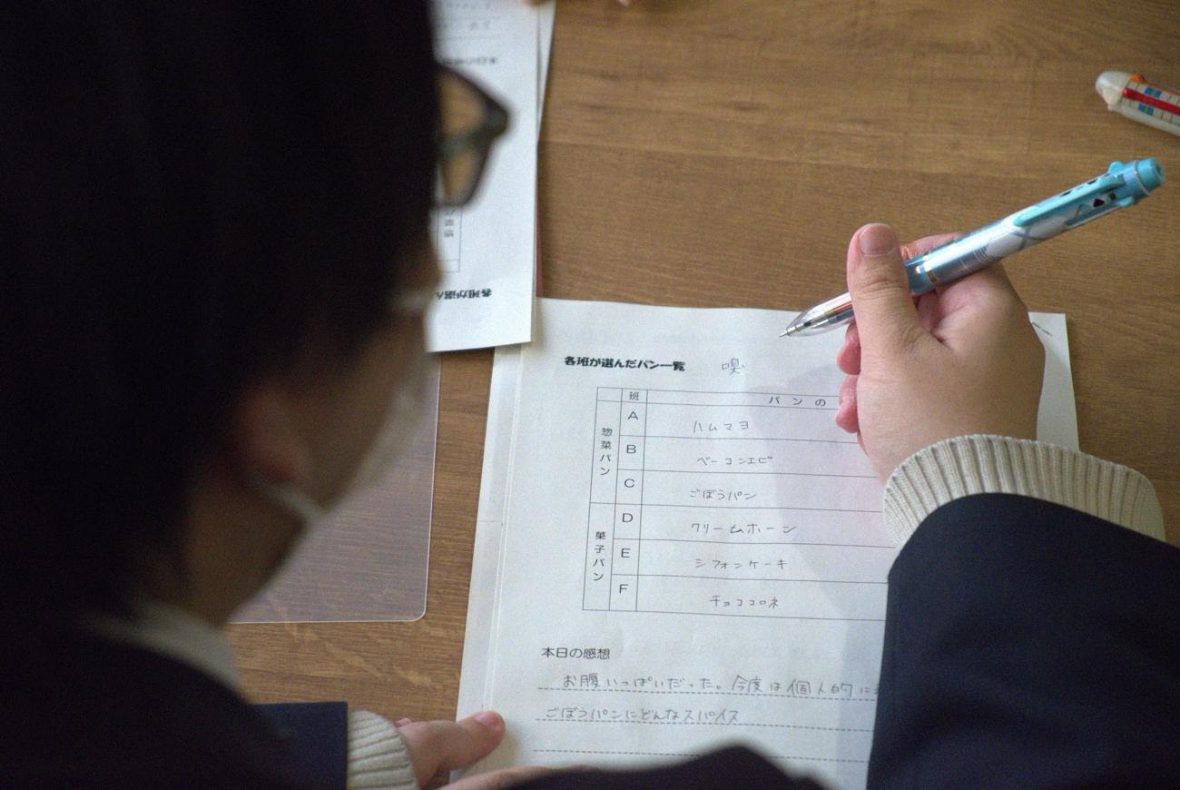

上士幌高校の商品開発授業に密着(4)どのスパイスとパンの組み合わせがベスト!?

今日は、いよいよ各班、6種類のパンをみんなで試食する日。前回の授業で決めたそれぞれのパンに合うスパイスをかけて、みんなで食べ比べてランキングを付けました! どのパンも見た目からもう美味しそう〜!

前回の授業の様子はこちらから

「これ美味しい!」

「え〜迷うね、どれも美味しいから」

美味しい美味しいと言いながら、全種類のパンを頬張る生徒たちを見ていると…大人たちも我慢していられません(笑)。大人も審査員となって、試食させていただきました!

取材班もたくさん試食させていただいて、その完成度にびっくり! 本当にスパイスを組み合わせるセンスといい、量や細かいこだわりも最高。「コレは売れる!」 と思えるほど、どれも本当に美味しくいただきました!

決めがたいくらいどれも美味しい中、一人ひとりがパンに順位を付けました!

「え〜でもやっぱり私たちの班のパンが一番じゃない? 1位にしとこ〜!(笑)」

「ほんとにどれも美味しかったから、強いていうなら…」

高校生も大人も真剣に悩んで投票。本当に決めがたい…どれも美味しかったからな〜と、みんなそんなセリフを口にします。

結果はなんと…どのパンも多くの票を集めました。トップ3は店頭にて、発表されるようです! でも、結局どの班のパンもスパイスとの相性抜群で美味しい。

どれか一つを選ぶなんて無理…と思っていたら、今回高校生が開発して商品全てがトカトカの店頭に並ぶことを知り、歓喜! 高校生たちが作った力作たち全てが、皆さんに届けられると思うとこちらまでワクワクします。

次回は、いよいよ店頭に並べる準備が始まる…!?

引き続き潜入していきます!

次回の授業はポップ作り!続きはこちらから!

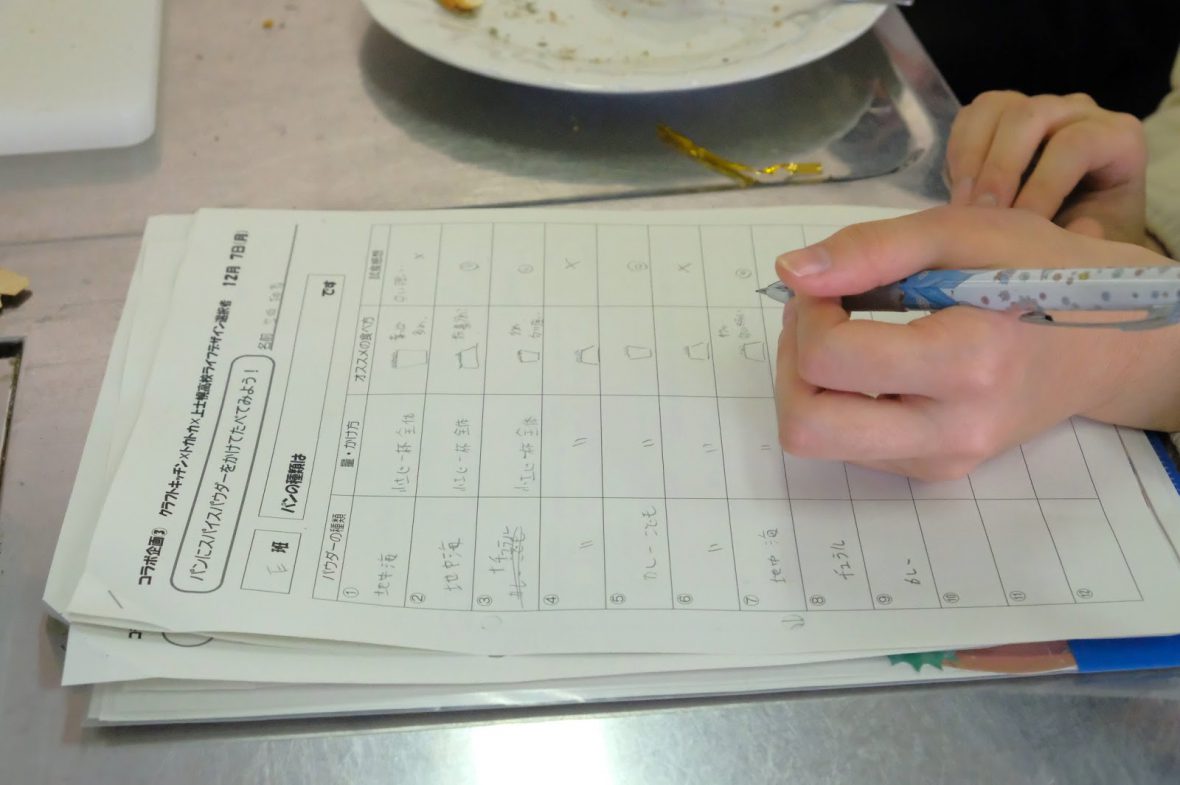

上士幌高校の商品開発授業に密着(3)パンに合うスパイス探し!食べて試して繰り返して

今日は、前回、生徒たちが「トカトカ」で選んできたパンに合うスパイス探し! クラフトキッチンのスパイスは驚くほど種類が豊富でした。スパイスを実際にかけて、食べてみてを繰り返し、試していきます!

2回目の授業の様子はこちらから

「ん〜これも美味しいけど、こっちも試したい」

「これは微妙じゃない?」

「えー、これとこれを組み合わせてみるとか?」

何度も違うスパイスを合わせてみて、食べて、試行錯誤する生徒たち。

「かける量めっちゃ大事じゃない?」

「これは思ったより多めにかけた方が美味しい!」

「切り方とか、かける場所も決めとこう!」

パンの切り方や、スパイスをかける場所、かける量で味の違いが出てくることを発見して、同じスパイスでも何通りも方法を模索していました。

「焼いてみよう〜」

「冷やしてみよう〜」

焼いたり冷やすと食感や味が変わってくることも発見していきます。

メモ書きを見せてもらうと、まるで企業の商品開発部!

常温、温め、冷やす、どの状態が一番美味しいか。側面、断面、どこにスパイスをかけるのがいいか。どのくらいの量にするのがポイントなのか。

そんな高校生たちを見たクラフトキッチンの齊藤肇さんは、「誰にも教わったわけじゃないのに、凄すぎる! こうして何通りも少しずつ変化を加えて試すことって、本当に商品開発そのものなんですよね」とおっしゃっていました。

本当に細かく分析して、ベストなスパイスと食べ方を研究する生徒たち。自分たちの選んだパンとスパイスで、一番美味しい食べ方を見つけたい!そんな意欲をすごく感じさせられました。きっと、美味しいものができること間違いなし! 楽しみです!

最後は、各班のパンに合うNO.1スパイスと食べるときのポイントを発表!みんな工夫されていて、聞いている方まで驚かされました。

取り組む高校生たちには少しの妥協もありません。納得がいくまで試し続けて、見つけたパンとスパイスのベストマッチ! 本気の商品開発!

どんどん生徒が夢中で取り組む姿がカッコ良かったです!

次回の授業は、どのスパイスとパンの組み合わせがベストか、食べ比べちゃいます!

引き続き、楽しみに追いかけていきたいと思います!

4回目の授業はこちら

上士幌トリプルアンチエージング大学ピンポン学部は卓球だけじゃない!

上士幌町スポーツセンターで行われているスポーツクラブの活動に参加してみました! 参加させていただいたのは「上士幌トリプルアンチエージング大学ピンポン学部」というクラブで、毎週月曜日と木曜日の朝10時から11時45分までを目安に活動しています。参加者の平均年齢は70歳だそうですが、皆さん元気に卓球をしに来ています。人数がそろい始めると、5分ごとに台を移動してひたすら打ち合いを繰り広げています。

WRITER

渡邉 史也 (わたなべ ふみや)

JICA訓練生。1997年生まれ。茨城県出身。上士幌町のあらゆる人、場所、生業に広く目を向け、自分の琴線に触れるものをどんどん紹介していきたいです。

スポーツセンターへ訪問!

参加してみてびっくり! 皆さん動きが非常に鋭い。もっとゆる~くラリーをしているのかと思いきや、軽快な打音とテンポのいい攻防が繰り広げられていて、およそピンポンと呼ぶにはふさわしくない、本気の打ち合いがそこにはありました。

僕は卓球経験者なのですが、追いついていくだけでも精一杯です。普段運動していないツケがここで回ってくるとは……。

やっているうちにだんだんと体が感覚を思い出し、ラリーも続くようになります。タッタタッタタッタタ、と小気味いい音を鳴らし続けますが、どんどんスピードは速くなるばかり。20回以上往復したところでついにミスが!

ずっと打ち続けていては疲れてしまうので、反対側の台に移る前に休憩が入ります。その際、このクラブを立ち上げた山田さんにお話を伺いました。笑顔が素敵で行動力にあふれた優しいおじ様です。

ピンポン部は卓球だけが活動じゃない?

この活動はいつ頃から行われているのですか?

もう今年で4年目になるね。僕は5年前に上士幌に移住してきたのだけど、町の人たちと楽しく活動しようと思って始めたんだ。

なるほど。なぜ卓球だったのですか?

そもそも僕らの活動は卓球だけじゃなく、あと2つあるんだ。「はげあん診療所」の先生から定年後も健康で元気過ごすには3つのことをやるといいよって言われて、このトリプルアンチエージング大学を立ち上げたんだ。

3つのこと?

そう。1つ目は全身運動として、年間を通してできるピンポン。2つ目は指先を動かすこととして、オカリナ。3つ目は頭を使うこととして、中国語をはじめたんだよ。

オカリナと中国語もされているんですか!?

そうなんだよ(笑)。オカリナは主に町の介護施設や「生涯学習センターわっか」などで演奏会を行ってる。中国語の勉強はちょうど教えられる人がいたから始めたんだけど、年に1回、自分たちで企画して上海や北京への研修旅行も実施してるんだ。

かなり本格的に活動をされていますね。

でも新型コロナウィルスが流行りだしてからは、オカリナと中国語は取り止めているんだよね。密になっちゃうから。唯一距離が保てるピンポンだけを続けているんだ。

そういうことだったんですか……だからこんなにも若々しいのですね(笑)。

そうかもしれないね(笑)。みんな明らかにレベルが向上してるし、動体視力もよくなっているから、さらに高いところを目指して頑張ってるよ。

石川さんと対決!!

いろいろと話をしている間に短い休憩時間が終わり、再び戦場に戻ります。この話を聞いてから立ち会う相手が一回り大きく見えました。しかし超える壁は高ければ高い方が良い、が僕のモットーなので、俄然燃えてきます。まだまだ行くぞー!

次の相手は「かあちゃんばーちゃんの野菜市」を取り仕切っている石川さんです。

出だしは順調、連続で点をゲット!

3-1

調子に乗ったせいか、連続でミスが……。

4-6

相手のミスをチャンスに変える、石川さん怒涛の得点です。ピンチ!

5-10

これで石川さんに1点でも取られたら負けの非常に厳しい状況に。しかし勝負の世界は何が起こるかわからない。ここから反撃開始です!

5-11

負けました。勝負の世界は残酷です。

その後も時間の許す限り汗を流し、まともにラリーを続けられるようになったころには12時近くなっていました。今回はそろそろ終了ということで、片づけに入ります。あれだけ激しい戦いをしていた戦場は、見る影もありません。

今回ご紹介したのはピンポンのみでしたが、「上士幌トリプルアンチエージング大学」の皆さんのオカリナや中国語学習も、再開したらぜひ参加させていただきたいと思っています!

上士幌町の皆さんがいつまでも健康な理由の一つが分かったところで、終わりとさせていただきます! ありがとうございました~!

上士幌高校の商品開発授業に密着(2)〜トカトカでスパイスに合わせるパンを選ぼう〜

上士幌高校の科目「ライフデザイン」コラボ企画2回目の授業に潜入して来ました。

1回目の授業の様子はこちらから

今回の授業は学校を飛び出して道の駅かみしほろに行き、実際に「トカトカ」のお店でスパイスに合うパンを選びに行く授業でした。ライフデザインコースを選択している生徒は13人。皆とても仲が良く、ワイワイと話しながら楽しそうに取り組む姿に青春を感じます。

道の駅に着くと、ずらりと並ぶ「トカトカ」のパン! ここからは、2〜3人ずつの班になって、スパイスと掛け合わせるパンの候補を選んでいきます。それぞれの班で、惣菜パンと菓子パンの担当に分けられていました。

「どれも美味しそうで、選びきれない!」

迷いに迷う声が飛び交います。

「え〜とりあえず、いっぱい食べられそうなパンにしとく? おっきいの! (笑)」

「このパンだったら間違いないでしょ! 何にでも合いそうだし!」

「私このパン、チャレンジしてみたい〜!」

迷いながらも各班思い思いにパンを選んでいました。

トカトカのすぐ隣の飲食スペースにて、各班が選んできたパンを実食。このときに、それぞれのパンに合うスパイスを探していました。クラフトキッチン店主の齊藤肇さんが用意したスパイスの種類と特徴が書かれたシートを頼りに「このパンにはどのスパイスが合うだろう?」と想像を膨らませます。

道の駅で販売されているクラフトキッチンのスパイスの香りを嗅がせてもらって、それをヒントにパンに合うものを選んでいく生徒たち。

高校生「スパイスを実際にかけないで選ぶのって難しい!」

肇さん「次の授業からはかけて食べて選んでもらうので、今日は香りで想像してみてください!」

高校生「ん〜わかんないけど、これ美味しそうかも!」

各班、一押しのパンとそれに合いそうなスパイスを選び終わりました。次回からは、選んだパンにスパイスを実際に合わせる工程に入り、商品開発は進んでいきます。

毎回トカトカのパンが食べられる授業なんて、羨ましい! 生徒たちが選んだパンが、ここからどんな商品へ変化していくのか乞うご期待です! 次回の授業は、パンに合うスパイスを探すべく実食へ移ります!

店頭販売は2021年1月20日からを予定しています。

取材班も楽しみにしながら、潜入します!

次回3回目の授業の様子はこちら

酪農を知ろう!サンクローバー牧場見学【後編】〜削蹄師の仕事を間近で見学〜

育成牛舎、乾乳舎、そしてローターリーパーラー。牧場のいろいろなところを案内していただいたサンクローバー牧場見学【前編】。今回の【後編】では、間近で見させていただいた牛の削蹄の様子をお伝えします。

WRITER

苅谷 美紅 (かりや みく)

MY MICHI2期生。東京でのテレビの仕事に疲れた元AD。8ヶ月住んだブラジルの赤褐色の夕日に気付かされた、故郷 北海道の美しさ。当たり前な風景が特別であると気づけるよう、北海道色豊かな上士幌町の魅力をお伝えします。

【前編】はこちら!酪農を知ろう!サンクローバー牧場見学【前編】!

皆さんは、削蹄師というお仕事を知っていますか?

牛舎の中で飼育される牛は運動量が少なく、蹄が伸び過ぎるので、定期的に蹄を切ったり、整える必要があります。人間と同じく、爪を切る必要があるということですね。それを担うのが削蹄師です。

待っていてくれたのは、サンクローバーに勤務する削蹄師の本村直詞さん。本村さんは、爪を切るだけではなく、足の病気や怪我についても対応しています。

通常は年に2~3回、削蹄の会社が牧場に来て爪を切るので、削蹄師が常駐する牧場はごく稀なのだそうです。

この緑の装置、牛を持ち上げ、足を固定する削蹄枠。はっきりと値段は言えませんが、ウルトラ! スーパー! ハイグレード!! 世界の中でもトップクラスに高価なものの一つのようです。

この装置があるおかげで、かなり仕事が楽になりました。

なんと、昔はそのまま足を持ち上げて爪を切っていたところもあったそうで、蹴り飛ばされないのでしょうか、驚きです。

牛の爪切りは丸ノコに似たこんな道具を使って行われます。丸い金属部分に2枚の歯がついており、回転することで牛の蹄を削っていくのです。

こうして爪切りが完了。

爪切り前と後を、後ろ足で比較してみるとこんな感じです。

左足が爪切り後、右足は爪切り前。

牛舎で飼育されている牛は、このような爪切りが必要になりますが、放牧の場合は自然と地面に擦れて爪が削れていくのだそうです。

ここで、爪を切られる牛の表情を見てみましょう。

こちらの目線に気づいた様子。爪を切られながら何を考えていたのでしょうか。

突然ですが、ここで問題です!

サンクローバーの牛たちの足についているこれ、何の役割を果たしているかわかりますか?

サンクローバーでは、どの牛であるのかの番号、どれだけ搾乳したか、歩数などをこのデバイスを使って管理しています。牛は発情期になると歩数が増えるそうで、それを見て種付けの時期を調整したりしているそうですよ。

ちなみに、上士幌では「上士幌町健康ポイント事業」として、TANITAの活動量計を町民に貸し出しており、町内4カ所の計測スポットで体組成などの総合判定ができます。

体に身につけて持ち歩く、牛も人間も、なんだか似ていますね。

本村さん、そして、爪を切られる様子を見せてくれた牛さん、

貴重な経験をありがとうございました。

今回、ロータリーパーラーを持つ牧場(株)サンクローバーさんの見学をさせていただきましたが、家族経営、機械化、上士幌にはさまざまな酪農の形があります。これを機に、いろいろな酪農の形、牧場の形を見てみたいと思いました。見学に来てもいいよ! という牧場さん、いらっしゃいましたら、ぜひ、kamishihoro.horology@gmail.comまでご連絡をお願いいたします。

代表の菅原さん、そしてサンクローバーの皆さん、ありがとうございました!

酪農を知ろう!サンクローバー牧場見学【前編】〜1億5000万円!?「酪農界のメリーゴーランド」に迫る牧場探検〜

上士幌町の人気観光地、ナイタイ高原牧場は日本一広い公共牧場として知られていますが、上士幌にはどれだけの牛がいるか知っていますか?

なんと、約4万頭です。人口約5,000人の上士幌、町の産業を酪農が支えているといっても過言ではありません。その酪農を知るべく、牧場見学に行ってきたのですが、『酪農界のメリーゴーランド』!? 牧場の働き手を支える巨大装置と、そんなお仕事が!? 『牛の爪を切る削蹄師』の仕事に興味津々。

今回は牧場探検前編。11月13日にお邪魔した、上士幌にある牧場サンクローバーのあの牛舎、この牛舎、牧場の様子を写真たっぷりでお見せしちゃいます。それでは、行ってみましょう!

WRITER

苅谷 美紅 (かりや みく)

MY MICHI2期生。東京でのテレビの仕事に疲れた元AD。8ヶ月住んだブラジルの赤褐色の夕日に気付かされた、故郷 北海道の美しさ。当たり前な風景が特別であると気づけるよう、北海道色豊かな上士幌町の魅力をお伝えします。

案内してくれたのは、「株式会社サンクローバー」の社長 菅原達夫さん。

サンクローバーでは毎日約1,000頭もの牛からミルクを絞っています。いったいそんな数、どうやって搾乳するのでしょうか。

牧場に入る前に、まずは、靴の上から白いカバーを履きます。これは、牧場に菌を持ち込まない、そして持ち出さないためなのだそうです。

これでばっちりですね! というわけで、最初に案内してもらったのはここ。

仔牛がたくさんいる、育成牛舎です。

サンクローバーでは1カ月になんと80~90頭ものお産があるそうです。この日は、前日の夕方に生まれた仔牛も見ることができました。

この牛は顔が黒。頭のてっぺんだけが白いですよね。白と黒の柄は生まれ持った個性。1頭として同じ柄の牛は存在しません。生まれたときから、成長する過程で変わることもないのだそうです。

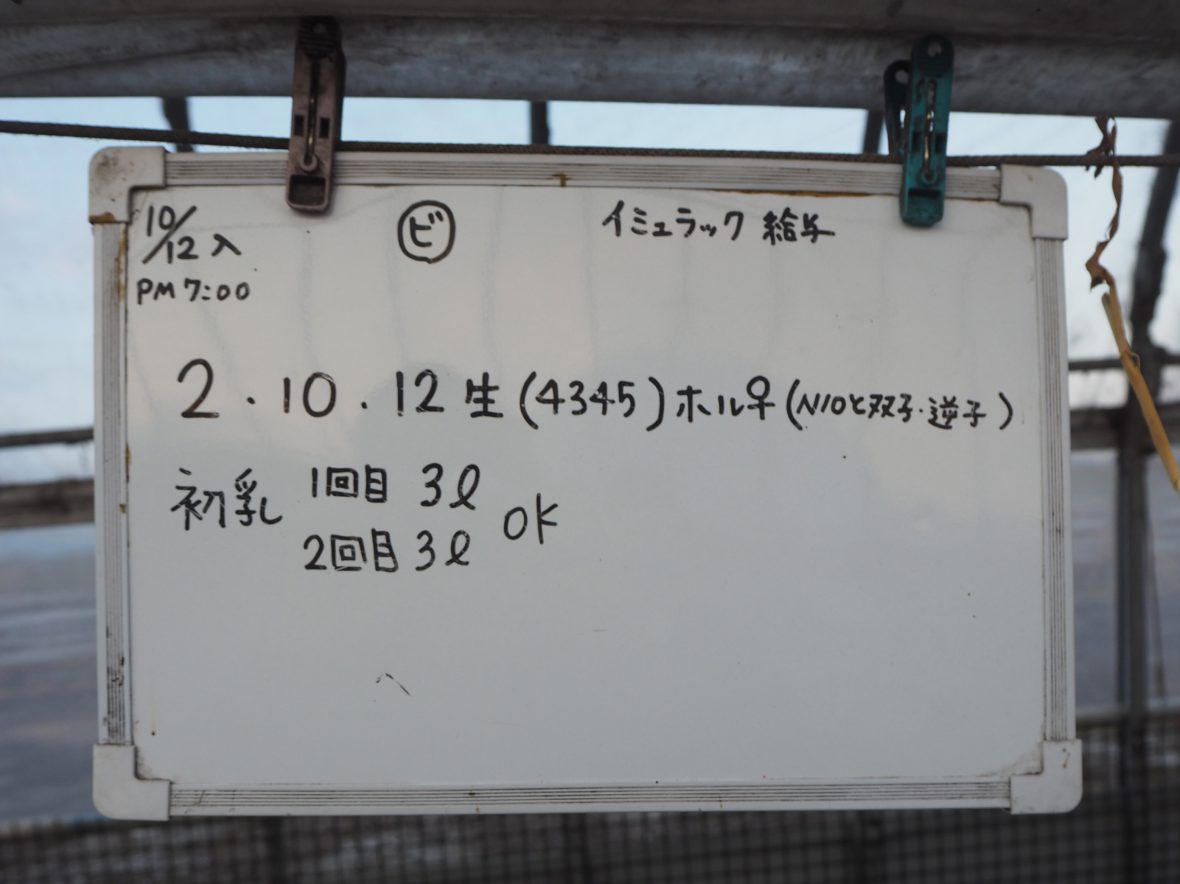

それぞれの部屋の上には、仔牛1頭1頭の情報が書き込まれています。

令和2年10月12日生まれの女の子。ここにいるのはメスの牛ばかりです。では、オスが生まれた場合どうなるのでしょうか。

1週間かそこらで別の場所に送る。かわいそうだけど、オスは肉牛になるんだよ。

しかし、今は、メスばかりが生まれる、なんて技術もあるのだそうです。

そんな話をよそに、後ろでは仔牛の撮影会が行われていました。みんな可愛い仔牛たちにメロメロです。ちなみに、生まれたばかりの仔牛に限らず、ちらほらと服を着ている仔牛がいます。

特に、体が弱い子に寒さ対策で服を着せているのだそうです。北海道の冬が寒いのは、牛にとっても同じなのですね。しばし、可愛い仔牛たちの癒しタイムです。

さて、仔牛がいるということは、お産を控える牛たちもいます。

こちらは、乾乳舍。分娩に備えて、約60日間搾乳しない期間を乾乳期間と言います。

菅原さんによると、13カ月周期でのお産が理想とのことですが、10カ月の妊娠期間、出産、そして3カ月の休息を経て、2度目、3度目と妊娠・出産・休息を繰り返すそうです。その10カ月の妊娠期間のうち、お産前の約60日、2カ月間をこの牛舎で暮らすということになります。

写真の右側、手前と奥で藁が敷かれているところ、敷かれていないところと、分かれているここが分娩房です。

奥の藁でフカフカになっているところは、牛たちの寝床。そして、この藁の上でお産をします。ここにいるのは乾乳期間の中でも間も無く出産をする牛たちです。

24カ月で初産、その後全部で3回ほど出産するそうですが、出産をしないとミルクは出ません。搾乳をするためには、必ずお産をしなければならないのですね。

ちなみに、1日に10頭のお産があることも。同時にお産があると、どの牛からどの仔が生まれたか、わからなくなってしまうなんてこともあるそうです。そんなときは、DNA検査で親子の判別をするのだそう。

さて、こちらにはたくさんの牛がいます。

この牛たち、ゲートが開くと同時に、勢いよくどこかへ向かっていきました。

まるでディズニーランドのゲートオープン。早歩きで、一斉に出ていきます。いったいどこへ向かっていくのでしょうか。

行き着いたのは、

もしかして、これが噂の『酪農界のメリーゴーランド』への待機列でしょうか。行列の先には、

ゆっくりと回転する巨大装置が!

これこそが、『酪農界のメリーゴーランド』ロータリーパーラーです。なんと、この装置1億5,000万円だとか! 一度に40頭以上の牛を乗せ、搾乳を行うことができます。

サンクローバーでは朝と夕方の1日2回このロータリーパーラーを使って搾乳を行っています。毎日1,000頭もの牛のミルクを絞る秘密はこれだったのですね。

これのすごいところは、牛が自ら歩いてレーンに入っていき、終わるとバックして出ていくところ。そして、バックして出てきた牛が、大きな体を切り返して自分の牛舎に戻っていく様子は、「偉いね~!」と思わずよしよししてしまいそうな愛おしさがありました。

もう少し、近づいてみましょう。

どーん! と目の前に並ぶ牛のお尻。迫力があります。ここにいる牛たちはだいたい3歳~4歳前後。1頭平均1日32キロものお乳を絞ります。

こうやって並ぶと気になってしまったおっぱいの大きさ。右の牛のおっぱい、なぜこんなに大きいのでしょうか。

これは、年齢の差。右の牛は高齢で、おっぱいが垂れてしまっているのだそうです。歳を重ねた証ですね。

ロータリーパーラーで働く従業員の中には、外国籍の研修生もいます。サンクローバーでは35人中13~14人がベトナム・中国からの実習生です。

自分の国に帰って行った実習生が、サンクローバーは良かったよと話してくれるので、そのつながりで毎年いい人が来てくれるんだよ。

ロータリーパーラーでの搾乳は主に4つのポジションがあります。

搾乳ポジション

①手で乳を絞り、乳房炎など病気の症状がないかの確認作業

②おっぱいの消毒作業

③その消毒液を洗い流す作業

④搾乳機を取り付ける作業

搾乳が終了すると自動で搾乳器が外れますが、搾乳が終わっていない場合はそのまま2周目に突入します。

この機械があるから1,000頭もの搾乳をできるのですね。

そのくらい搾乳しないと機械の金額にそぐわないからね。

高額な機械を導入するということは、それだけ、売上を上げなければなりません。菅原さんの言葉が、「牛の数ありきの機械導入」ではなく、「機械の導入あっての牛の数」だということに、高額機械導入のリスク、大変さを垣間見た気がしました。

もともと、サンクローバーは後継者がいない、家族経営の限界など、労働環境改善のために合意した5つの牧場が共同経営しています。

会社を設立した2015年から昨年2019年まで、成牛は790頭から1,055頭に、育成牛は383頭から693頭まで拡大しました。生乳出荷量も、大幅に増えています。

しかし、5年目の若い会社でありながら、構成員の年代が高いことは大きな問題のようです。若い世代が今後の酪農業界を支えていけるよう、次の世代の担い手を育てる必要があります。

当たり前にスーパーに売られている牛乳も、このような酪農の業界で働く皆さんがいるからこそあるものです。この記事のように、酪農の仕事を間近で見て、伝えることが、少しでも多くの人の酪農への興味につながるといいなと思います。

菅原さん、ありがとうございました。

と、ここで終わりではありません!

酪農を知ろう!サンクローバー牧場見学【後編】に続きます!

牛の爪を切る削蹄師さんのお仕事の様子をお伝えしますよ! 皆さんは牛の爪を切るところ、見たことがありますか?

上士幌高校の商品開発授業に密着(1)〜スパイスについて知ろう〜

上士幌高校の科目「ライフデザイン」を専攻する生徒と上士幌町のパン屋「トカトカ」、そしてスパイスメーカー「クラフトキッチン」の3者が協力し、新しいパンを開発するという情報を入手。1月下旬の販売会に向けて、2020年11月25日に初回の授業が始まるということで、早速上士幌高校に伺ってきました。

初日はまず、クラフトキッチンの齊藤肇さんからスパイスについての授業が行われました。

齊藤肇さん

「皆さん、スパイス何種類くらいお家にありますか?」

高校生

「ええと、コショウとか!」「ターメリック!」「トウバンジャン!」「シナモンとかかな?」

齊藤肇さん

「うんうん! きっとお家ではスパイスをあんまり使わない人ってたくさんいると思うんです。今日はスパイスのこと知ってもらおうと思って実際に持って来ちゃいました! 食べてみましょう!」

高校生

「イェーイ!」

どうやら、トカトカで製造するパンに、高校生が考えたスパイスを組み合わせて新しいパンを販売しようという計画だそうです。まずはパンに合わせつスパイスについて学んでもらおうということで、クラフトキッチンさんが持ってきたスパイスをブレンドして自分なりのスパイスを作ってみよう! という授業でした。

齊藤肇さん

「好きなスパイスを混ぜて、今日はポテトチップスに合うオリジナルスパイスを作ってみましょう! どうぞ!」

高校生

「このスパイスにおいが辛い!!」

「いろんな匂いして、わかんなくなってきた(笑)」

「私はこの難しい名前のスパイス入れる〜」

高校生

「このブレンド天才じゃない?」

「うわ、これ匂いからして美味しい」

「めっちゃポテチに合う! 美味しい! え、ちょっとそっちのも試していい?」

ポテトチップスが食べられる授業なんて羨ましい…。生徒のみんなは数あるスパイスの中から自分のお気に入りを見つけて、オリジナルスパイス作り成功していました! これらのスパイスを使った新しいパンを早く食べてみたいものですね。

次回の授業は道の駅かみしほろ内にお店を構える「トカトカ」へ訪問! いよいよパンを選んでいきます。次回の授業に乞うご期待!

意外と難しくて楽しい!?フロアカーリング

10月某日、私たちは上士幌町民の方々が集まって開催している「フロアカーリング」というスポーツの大会に参加してきました。きっかけは町の広報誌に載っていた大会情報が気になったこと。そもそもフロアカーリングって何なんだ? カーリングは知っているのですが普通の体育館ではできないだろうしなぁ~などと考え、とりあえずやればわかるか! と勢いで応募。世の中勢いが大切です。

WRITER

渡邉 史也 (わたなべ ふみや)

JICA訓練生。1997年生まれ。茨城県出身。上士幌町のあらゆる人、場所、生業に広く目を向け、自分の琴線に触れるものをどんどん紹介していきたいです。

いきなりの大会参加

今回参加したのはただの練習会ではなく、景品も出る大会仕様のイベントでした。そんな中にルールもよくわからない若者が勢いで参加を申し込んでみましたが、いったいどうなってしまうのか…。

多少の不安とかなりの期待を抱えつつ当日の朝9時前に現地に集合し、まずは受付を済ませます。

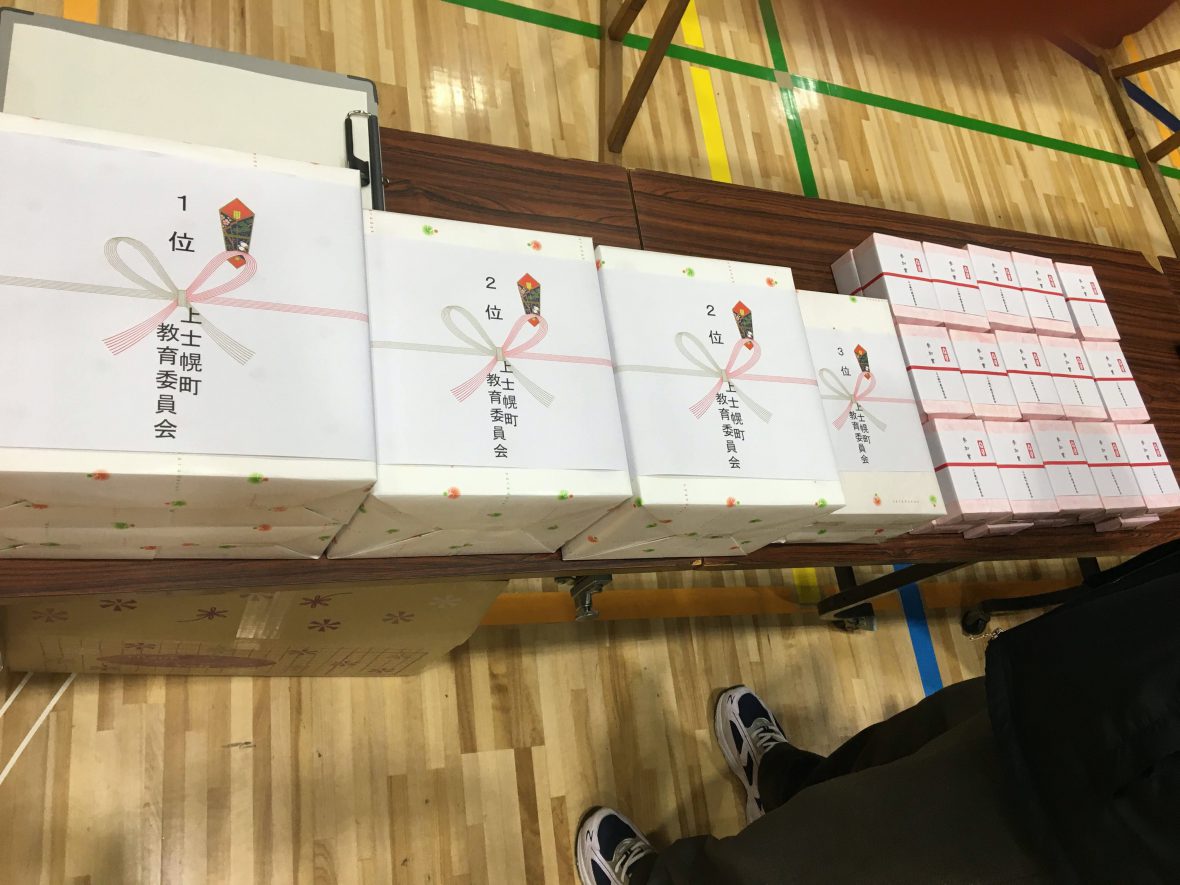

その際に見つけてしまったのは、積み重なった賞品の数々。1位の賞品のサイズに魅了され、それにしか目がいきません。なおさら気合いが入ります。

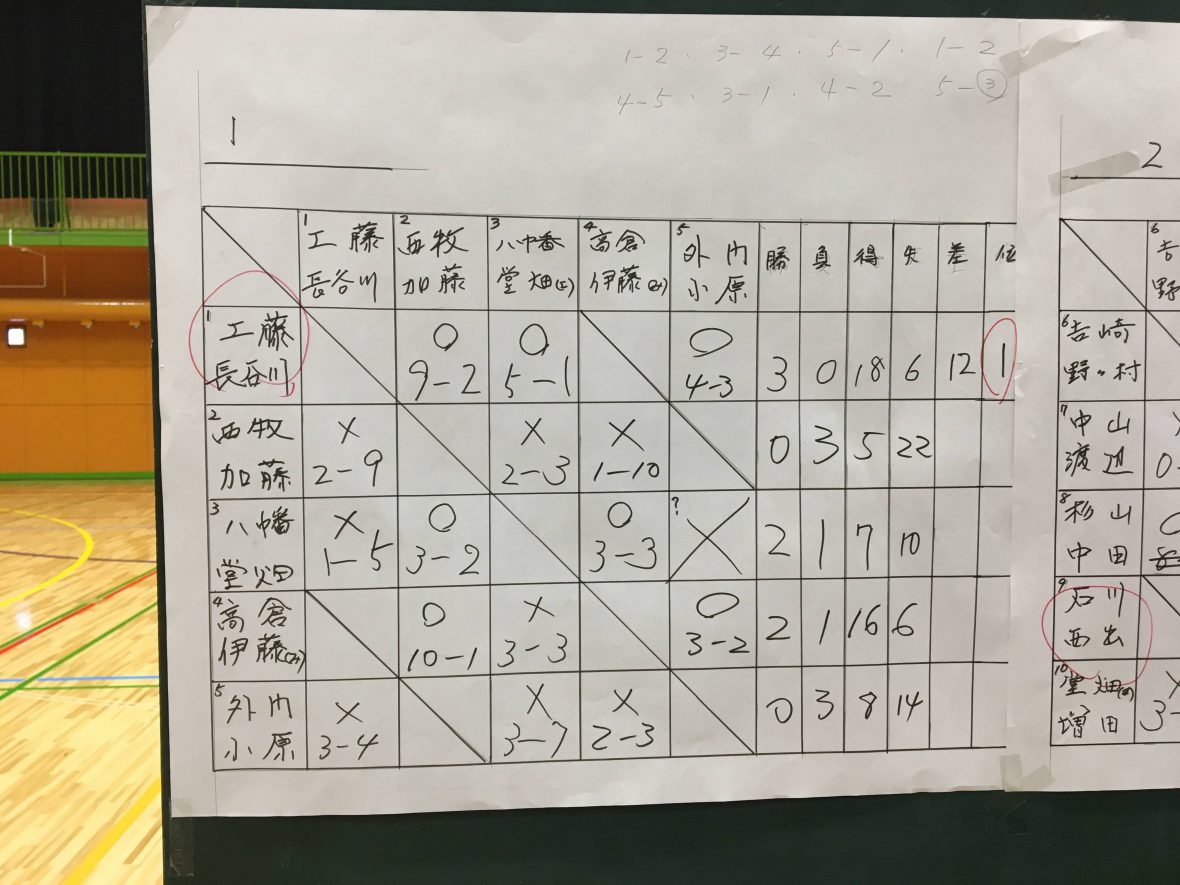

今回の大会の参加者は合計で30人。2人1チームなので15チームです。3カ所に5チームづつで分かれてその中で総当たりのリーグ戦を行い、最終的に勝ち点が1番多かったチームが優勝となります。

とはいえ我々は素人なので、試合前にルールの確認と軽い練習をすることに。

まずはルール確認

最初に先行のチームが緑のストーンを投げ、その緑のストーンの近くに止まるように各々が持っている5個のストーンを投げ合います。先行は赤いストーンを、後攻は黄色いストーンを投げ、1セットごとに先攻後攻を入れ替えるシステムです。

両者すべてのストーンを投げ終えたときに、緑のストーンに相手よりも近かったほうがその数だけ得点を得られるシステムです。これを1セットとして1試合4セット行われます。これだけ説明すると簡単そうに聞こえますが、フロアカーリングのストーンは底にローラーが3つついていて、まっすぐに投げようとするとだんだん曲がってしまうのです。このコントロールが勝つための基本だそうです!

投げることこそがフロアカーリングの醍醐味。最初に回転をかけて投げるテクニックが必要とのことで、とりあえずやり方をレクチャーしてもらったところでいざ実践! 教えてくれたおじいちゃん、ありがとうございました!

というわけで始まりました第一試合

私たちは、後攻なので黄色いストーンを使います。先行のおじいちゃんたちは緑の後に赤を投げるのですが、いきなりピタっと横につけられてしまいます。。。とてつもなくいいショット。

そして僕たちは練習通りに投げていますが、全然思った方向に進んでいきません。対する相手チームは的確に緑のストーンに寄せていきます。

これがキャリアの違いというやつか、見ての通りボコボコです。

修正することもできずに点を取られ続けました。難しいぞこのフロアカーリング!!

次の試合は別のチーム同士の対決だったので、その合間を縫って練習します。その間も優しい方が先生になってくれて投げ方を丁寧に教えてくれました。

先生「もっと大回りになるように投げな」

私「こうですか?」

先生「もっと回転かけて!」

私「わかりました!」

先生「回転かけすぎ!」

私「えぇー」

こんなやりとりを繰り返します。言われたとおりに投げてみてもなかなかうまくいきません。絶妙な力加減が必要になるのですが、そのちょうどいいところを探すのが難しい…。

そうは言っても、何回か投げているとだんだん要領を掴んでいきます。いい感じに仕上がったところで試合に呼ばれました! よし勝つぞ!

そうして始まった第二・三試合

前回の試合よりはうまく投げられるようになっていますが、まだまだおじいちゃんたちには及びません。。。

やはり点を取られてしまいます。しかしここで諦めては優勝賞品にありつけない!

なんとかミラクルショットを放ち、点をもぎ取ります。こんなきれいな形になるもんなんですね~。そうして第二試合も終了。

負けは負けですがなんとか2点をとりました! うれしい!

そして最後の試合である第三試合が始まります。0点で負け、2点で負けたとあれば今度は勝ちたい。気合いだけは十二分。きれいに投げられるようになってきたので、もしかしたら? と淡い期待を胸に抱き試合開始!!

負けました。。。

強すぎる。。。

的確にストーンを目的の場所に投げる精度も段違いです。経験値の差はかなり大きかった。しかしまた点を取ることはかなったので良しとしておきます。

そうこうしている間に結果発表へ。ドキドキの瞬間です! 優勝することはできたのでしょうか…?

¥

結果は大敗!!

失点数ならナンバーワンといったところでしょうか!

出直してきます!!

こんな初心者が参加しても快く歓迎してくれて、丁寧に教えてくれながらも(手加減はありませんでしたが)戦ってくれて本当に楽しむことができました。皆さんも興味を持ってくださいましたらぜひ! フロアカーリングに挑戦してみてはいかがでしょうか!