【かみしほろ起業塾】参加者インタビュー -まとめ記事-

「かみしほろ起業塾」は、起業・第二創業・新規事業展開の促進と支援を目的に、2018年度から進めている事業です。

-「なりわいを創る前」の若者たちによるコミュニティスペースづくりへのチャレンジ

上士幌ホロロジーでは、かみしほろ業塾に参加し、上士幌町内で活動されている方々にインタビューを行っています。

どんな方が、どんな事業を行なっているのか、ぜひご覧ください!

-糠平温泉を次世代に続く、元気で豊かな温泉集落に~上村 潤也さん~

-書店がない地位行きにも本を届けたい〜「鈴木書店」鈴木司さん〜

-大人も、子どもも「新しい自分が開く場所」をつくりたい〜齋藤肇さん〜

-復活!上士幌の豆腐屋さん〜「まめけん」中村哲郎さんの起業ストーリー〜

-自分も周りもワクワクする人生〜「一般社団法人とかちアドベンチャーサイクル」鈴木宏さんの起業ストーリー〜

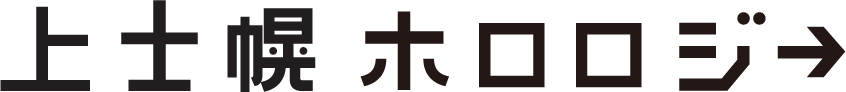

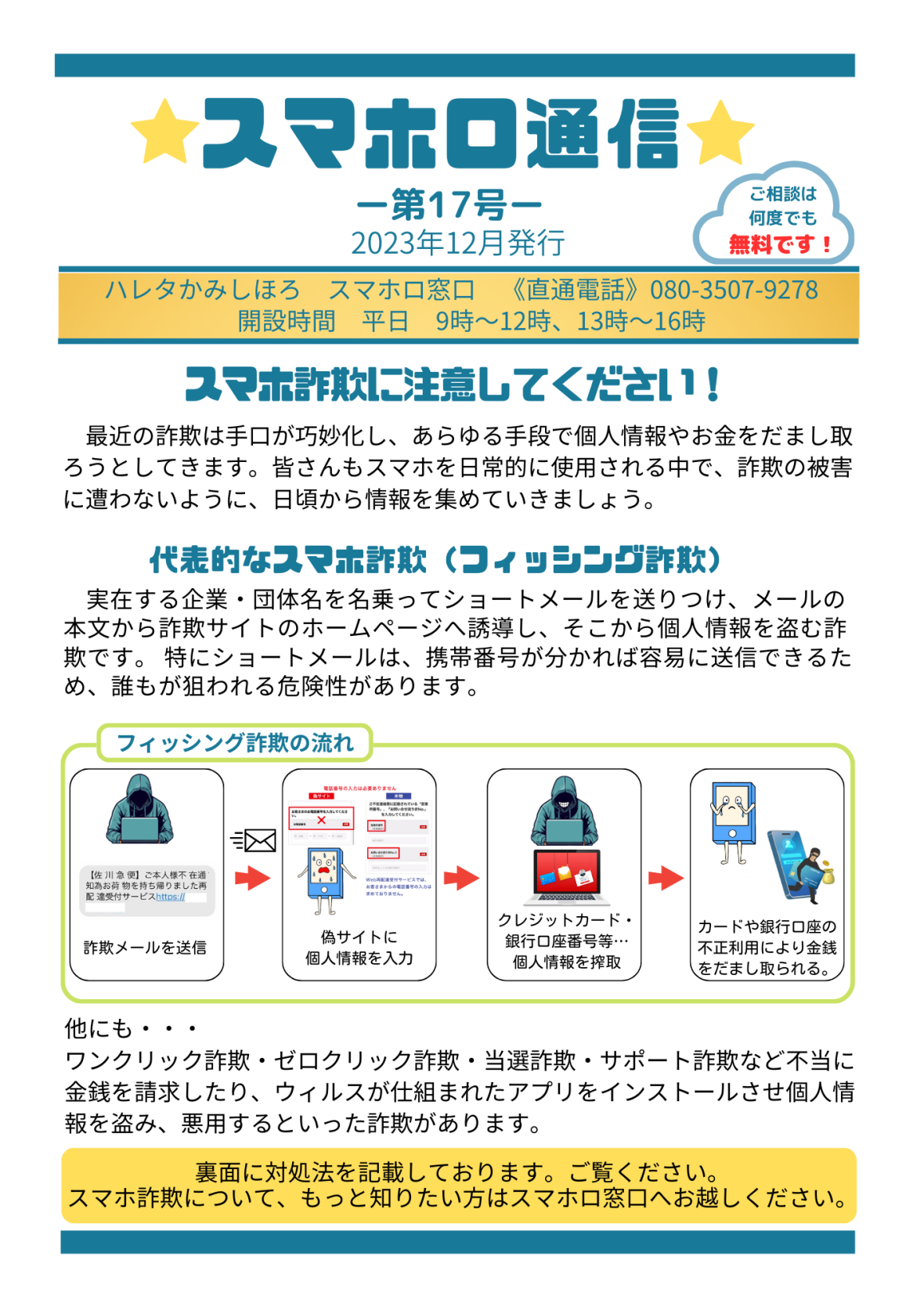

スマホロ通信第17号(2023年12月 発行)

スマホロ通信第17号ではスマホ詐欺について説明しています。

裏面ではスマホ詐欺の対処法について説明しています。

チャレンジshop出店者インタビュー -まとめ記事-

まちづくり会社では、上士幌町民の方々が趣味や特技を活かして作ったハンドメイド作品を棚貸しで販売するチャレンジshop「ハレたな屋」を運営しています。

チャレンジshopに出店している出店者さんに想いを聞いたインタビュー記事をまとめてみました。

ぜひご覧ください!

-チャレンジshop「ハレたな屋」インタビューVol.1 HCWS em 坪井恵美子さん

-チャレンジshop 「ハレたな屋」インタビューVol.2 Riosk. 木原理央さん

チャレンジshop ハレたな屋インタビューVol.3 hana上甲由花さん

【上士幌町】秋のフォトウォークを開催

まちづくり会社では、上士幌町健康ポイント事業を運営しています。

「健康ポイント事業」は、日々の歩数を記録したり、健康診断やがん検診を受診したり、まちづくり会社が開催する健康増進イベントに参加することで「健康ポイント」が付与され、そのポイントを町内で使える商品券と交換できるという取り組みです。

今回はスマートフォン相談窓口「スマホロ」とのコラボイベントとして、カメラだけでなくスマートフォンでも写真を撮ってみようというテーマで、2023年10月28日に「秋のフォトウォーク」を開催いたしましたので、その様子をお伝えします。

WRITER/PHOTOGRAPHER

土門 史幸

フリーカメラマン。2021年6月から上士幌町で地域おこし協力隊としてまちづくり会社で活動中。苫小牧市出身。写真や動画で地域の魅力を伝えたい。空・水中ドローンも扱えます。

初の町外開催

5回目となる「フォトウォーク」、これまでは町内で開催してきましたが、今回は初めて町外へ足を延ばして、帯広市の帯廣神社に行ってきました。

帯廣神社

総勢22名、10代から80代までの幅広い世代の方々が参加され、撮影スポットを探しながら、境内をたっぷり歩かれました。

まちづくり会社の事業の1つであるMY MICHIプロジェクトで、町内に滞在していた都会の若者たちも参加して、十勝の少し早い紅葉を撮影しながら初対面の町民の参加者の皆さんと会話し、自然な多世代交流のひと時にもなっていました。

多世代の交流が生まれた

【上士幌町】トマル、だからススメル「MYMICHIプロジェクト」2022年の軌跡

今回参加された方からは、「初めて帯廣神社に来て、こんなにキレイな紅葉を見ることができてとてもよかった」「普段行かないところを歩くのは新鮮だった」「七五三の子どもたちといっぱい会えてウォーキングがより楽しめた」の感想をいただきました。

皆さんそれぞれが、お気に入りの写真を撮影できたようでした。

フォトウォークを楽しむ参加者たち

町民文化祭に展示

上士幌町では11月3日〜5日に町民文化祭が行われ、秋のフォトウォークで参加者の皆さんが撮影した写真作品も展示され、多くの町民の方々にご覧いただけたことと思います。

その後、作品はハレタかみしほろでも展示いたしました。

町民文化祭で展示した(2023.11.3〜5)

ハレタで展示中(2023.11.07〜1ヶ月程度)

健康ポイント事業では、今後も町民の皆さんの健康増進のため、イベントをはじめとした様々な取り組みを推進していきます。取り組みの様子はホロロジーの他、ハレタのインスタグラムやFacebookでもお届けしています。

生涯活躍のまちかみしほろ

HP:https://kamishihoro-town.com/

Twitter:https://twitter.com/horology_kami

Instagram:https://www.instagram.com/hareta.kamishihoro/

公式LINE:https://lin.ee/NFlKbt0

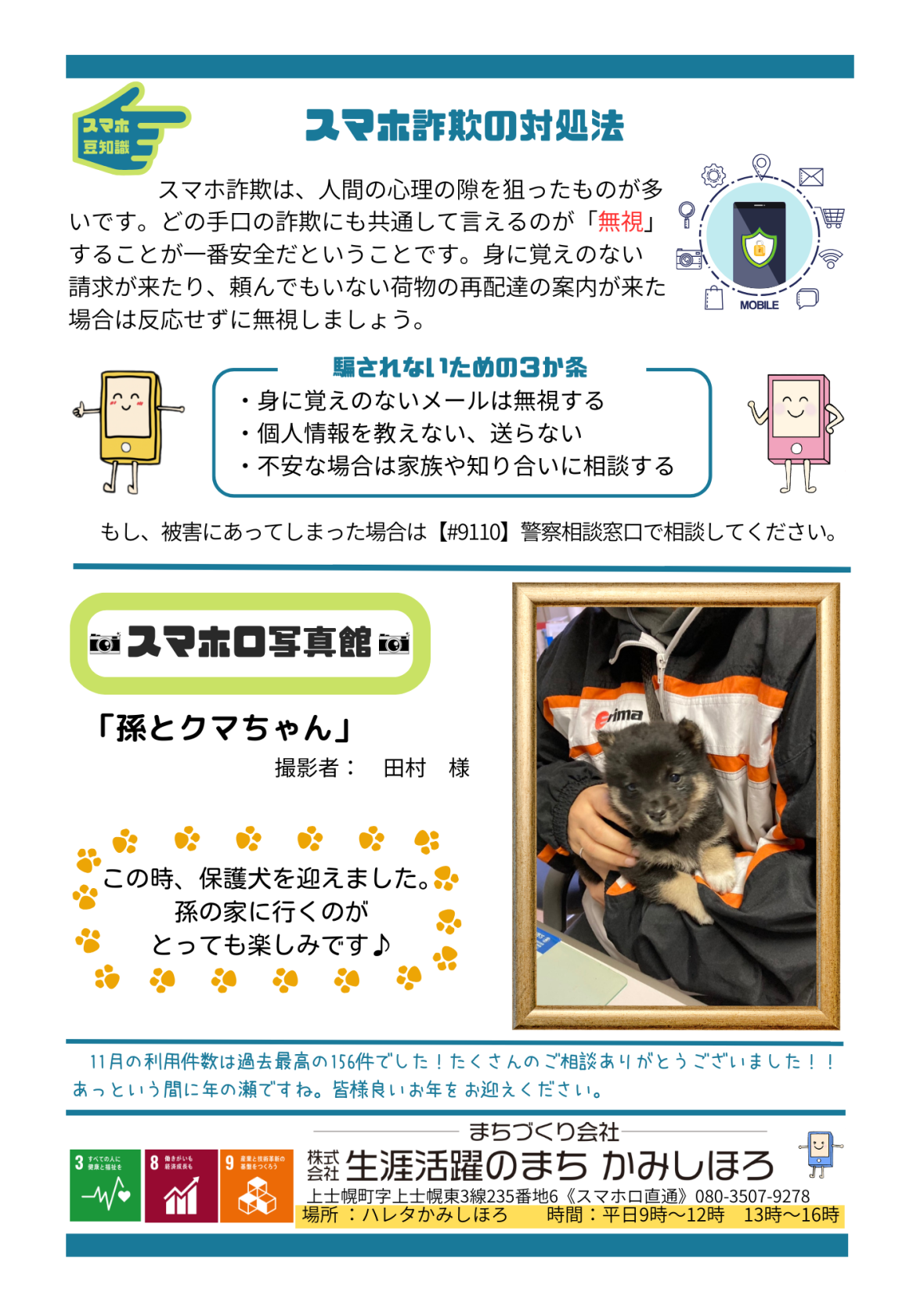

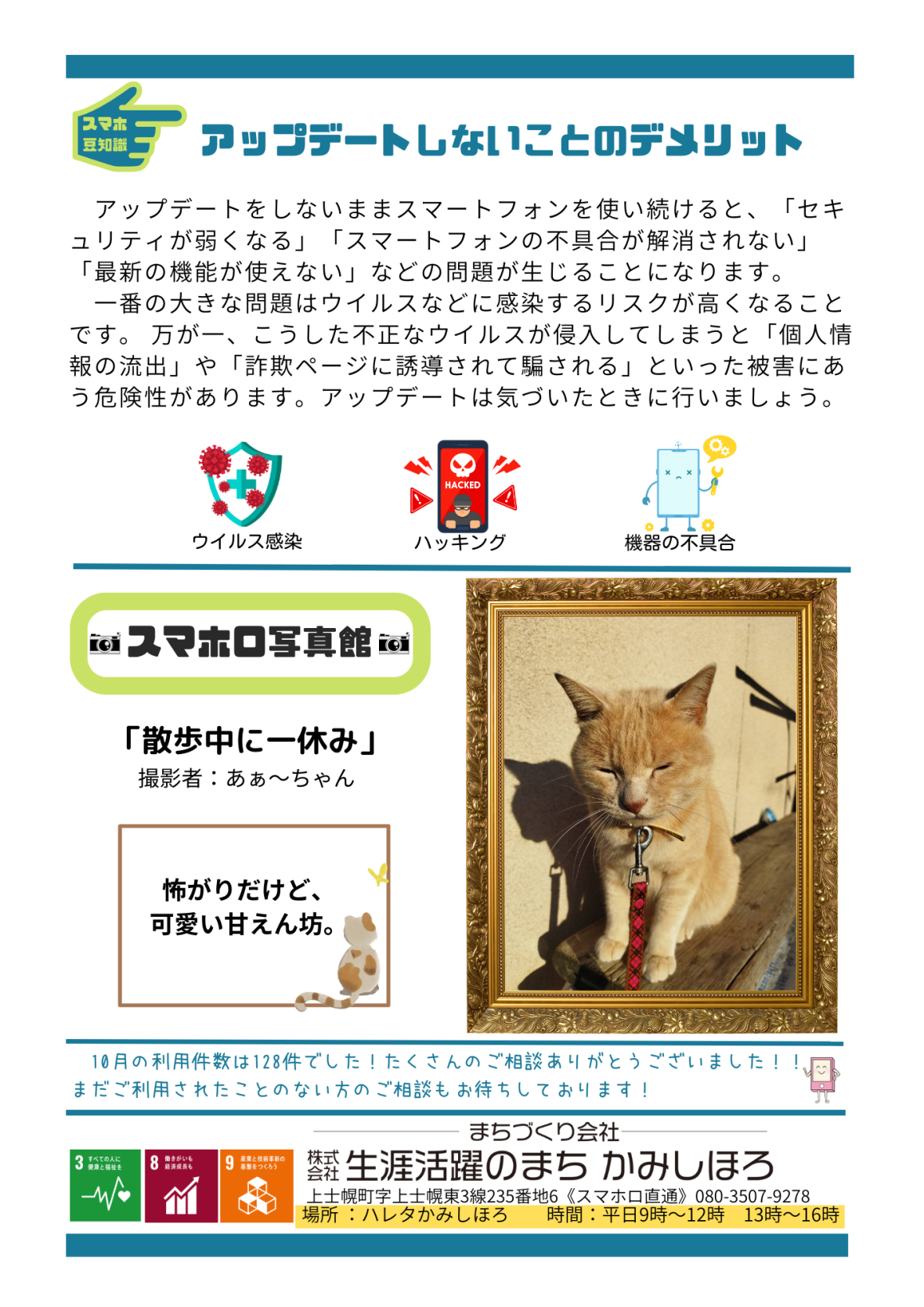

スマホロ通信第16号(2023年11月 発行)

スマホロ通信第16号ではスマートフォンのアップデートをすることのメリットについて説明しています。

裏面ではアップデートしないときのデメリットについて説明しています。

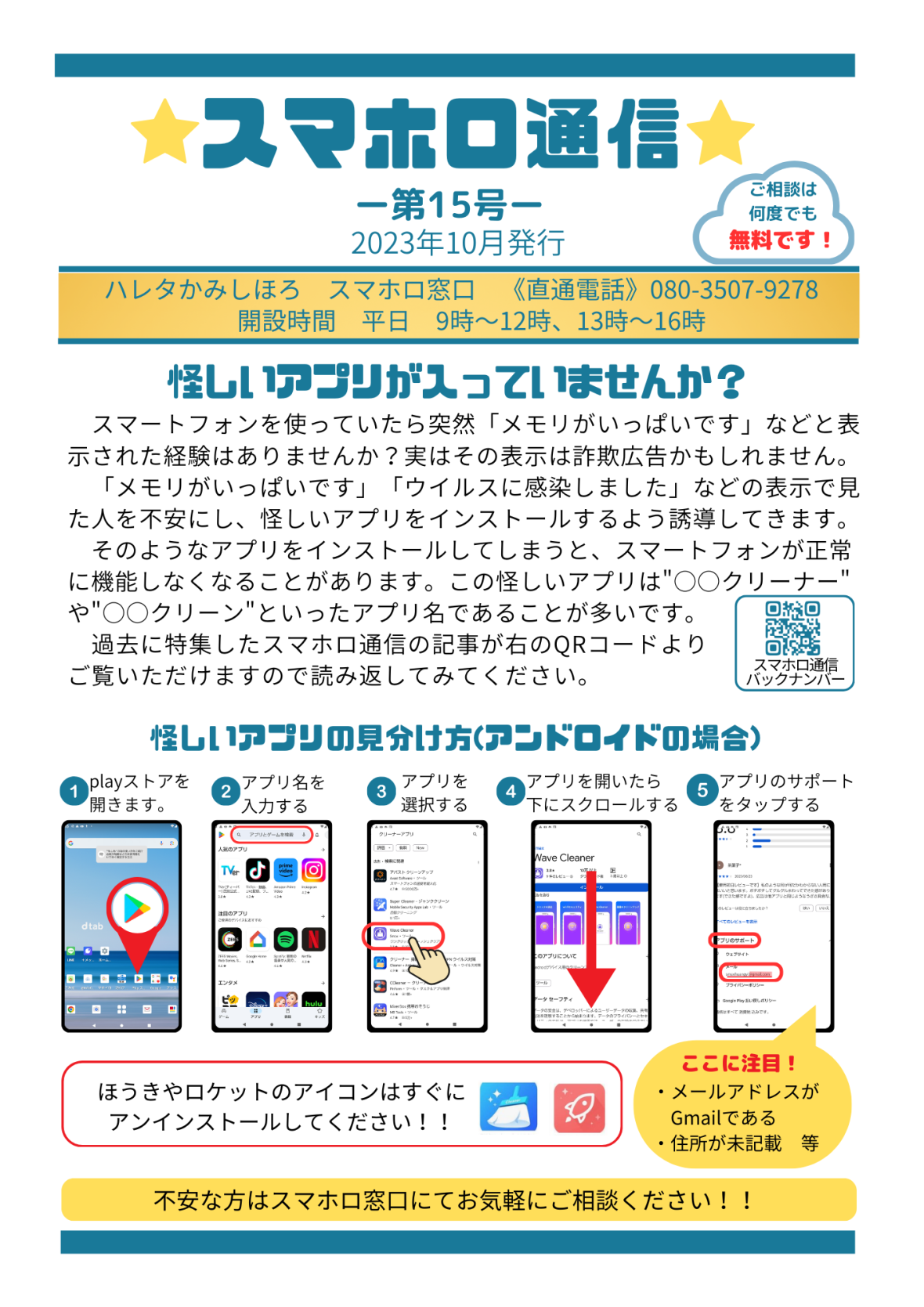

スマホロ通信第15号(2023年10月 発行)

スマホロ通信第15号では注意すべき怪しいアプリについて説明しています。

裏面では「スマートフォンの捨て方」について説明をしています。

ノルディックウォーキング【応用編】を開催しました

まちづくり会社では、2018年度より上士幌町健康ポイント事業を運営しています。

「健康ポイント事業」は、日々の歩数を記録したり、健康診断やがん検診を受診したり、町内で開催される対象イベントに参加することで「健康ポイント」が付与され、そのポイントを町内で使える商品券と交換できるという取り組みです。

今回は健康ポイント事業の一環として、遊方屋(あそぼうや)の鞘野紳量(さやのしんりょう)さんを講師としてお招きし、2023年9月2日にノルディックウォーキング【入門編】、9月9日に【応用編】を開催しましたので、その様子をお伝えします。

また、健康ポイント事業の詳細については、こちらもご覧ください。

INSTRUCTOR

鞘野紳量

ノルディックウォーキングの指導やレッスンを行うほか、アウトドアガイド事業も行う「十勝ガイドサービス 遊方屋」を2006年に開業。自治体、企業向けのノルディックウォーキング講習会や個人向けのパーソナルレッスンのほか、歩行研究家として歩行に関する相談も受け付けている。

ノルディックウォーキング【応用編】の様子

出発前の準備運動

前回の入門編では、ノルディックウォーキングの基本を教えていただき、その後に実際に町内を歩いてみるという内容でしたが、今回は応用編ということで、市街地から車で25分ほどのぬかびら源泉郷まで出向き、散策路を歩きました。

数日前から小雨予報で天候が心配されましたが、当日は晴天に恵まれて、最高のノルディックウォーキング日和となりました。

参加者の中には、初めてノルディックウォーキングを体験される方もいらっしゃいましたので、前回の入門編に参加された方の復習も兼ねて、改めて歩き方のポイントやストックの使い方を教えていただきました。

まずはストックを使用した準備運動を行い、鞘野さんからの「楽しく会話をしながら歩きましょう!」の掛け声で出発です。

バランスを保持しながら慎重に渡ります

入門編では、平坦なアスファルト舗装の歩道を歩きましたが、応用編では、自然あふれる散策路で、坂道やデコボコした場所や大きな石がたくさんある場所などを歩きました。

鞘野さんからは「平坦な道を歩く際は、ストックを後ろに押し出すように使い、石の上などを渡る際には先にストックを前方につき、杖のように支えにしながら渡りましょう。」とアドバイスをいただきました。

参加者の皆さんは、時には会話を止めて川の流れる音や木の葉の揺れる音など、自然そのものの音に耳を傾けながらウォーキングを楽しまれました。

たっぷり深呼吸をします

散策路の途中の休憩ポイントでは、鞘野さんから「呼吸」についてお話がありました。

「皆さんには食べるものや飲むものに気をつけるだけでなく、呼吸も意識してみてほしいです。空気は体に取り入れるものの中で最も大切なものです。食べ物は1ヶ月、水は1週間取らなくてもなんとか生きることができますが、空気は1分取り入れないだけで体の機能を低下させてしまいます。呼吸はその空気を取り入れるための大切な人間の動きです。親しい仲間と会話をしながら歩くと、笑ったりすることで効果的に呼吸をすることができます。できれば時々自然の中を歩いて、木々が放出する新鮮で質の良い空気を取り入れるとさらに良いと思います。」とお話がありました。

鞘野さんからのお話を聞いた後、参加者の皆さんも実際に肺を広げるように大きく息を吸い、新鮮な空気を体内に取り入れていました。

登り坂での様子

また、通常のウォーキングとノルディックウォーキングの違いを体感するために、登り坂にさしかかったところでまずはストックを使って歩き、次にストックなしで歩くという試みが行われました。

皆さんからは「ストックを使わないと全身が後ろに引っ張られる感じがする」「ストックが支えになっていたのがよくわかる」などの感想が聞かれました。

歩いた後の足湯は最高です!

ゆっくりと1時間程歩いたあとは、ぬかびら源泉郷温泉公園で源泉かけ流しの足湯に入りました。

「足裏からジワ~っと全身が温まって気持ちがいい!」、「裸の付き合いならず、裸足の付き合いだね!」と皆さん笑顔でお話されていました。

足のマッサージをする様子

足湯のあとは裸足のまま芝生の上を歩いたり、足の指で草をつかんでみたり、マッサージをして足全体をほぐしました。

ウォーキング後のストレッチ

最後に、ストックを使用したストレッチを行いました。鞘野さんから「歩く前は体を動かすことを意識したストレッチ(※1動的ストレッチ)、歩いた後は体を伸ばすことを意識したストレッチ(※2静的ストレッチ)をすると良いですよ」とお話がありました。

※1体を動かして筋肉を刺激しながら関節の可動域を広げて柔軟性を高めるストレッチ。心拍数や体温を上げることができるので、運動前に適している。

※2 反動や弾みをつけずに筋肉をゆっくり伸ばすストレッチ。柔軟性のアップや可動域を広げる効果がある。

今回参加された皆さんからは「紅葉の時期にまた来たい」「自分でもストックを購入して歩いてみたい」などの感想をいただき、ノルディックウォーキングの魅力を感じていただけたようです。

ノルディックウォーキングは、最初は週に1回、慣れたら週に2回から3回と徐々に負荷をかけるのが良いそうです。また、1回ウォーキングを行ったら2日休んでまた行うというようにメリハリをつけて、代謝が落ちる直前にまたウォーキングを行う方がより効果的ということでした。

また、ストックの先端のゴムを取り外すことで冬仕様になるので、季節を問わずにノルディックウォーキングを楽しむことができるそうです。

鞘野さんは「今回の講座を機にノルディックウォーキングを始める方が増えるとうれしいです!」とおしゃっていました。これからストックをお供に町内を歩く方が増えるかもしれませんね!

健康ポイント事業では、今後も町内の皆さんの健康増進のため、イベントをはじめとした様々な取り組みを推進していきます。取り組みの様子はホロロジーの他、ハレタのインスタグラムやFacebookでもお届けしています。

生涯活躍のまちかみしほろ

HP:https://kamishihoro-town.com/

Twitter:https://twitter.com/horology_kami

Instagram:https://www.instagram.com/hareta.kamishihoro/

公式LINE:https://lin.ee/NFlKbt0

自分も周りもワクワクする人生~「一般社団法人とかちアドベンチャーサイクル」鈴木宏さんの起業ストーリー~

かみしほろホロロジーでは、なりわいを自分で創ることに挑戦している皆さんへのインタビューを行ない、ご紹介しています。

今回ご紹介するのは「一般社団法人とかちアドベンチャーサイクル」を起業された鈴木宏さんです。

※過去の記事はこちらから↓

WRITER

渥美 緑(あつみ みどり)

2022年1月より静岡県から上士幌町へ移住。地域おこし協力隊としてまちづくり会社で活動中。上士幌町で出会う人、ものは基本すべて“初めまして”です。その”初めまして”の瞬間を言葉にして発信できたらいいなと思います。

WRITER/PHOTOGRAPHER

土門 史幸

フリーカメラマン。2021年6月から上士幌町で地域おこし協力隊としてまちづくり会社で活動中。苫小牧市出身。写真や動画で地域の魅力を伝えたい。空・水中ドローンも扱えます。

鈴木さんは、2018年に地域おこし協力隊の商工観光振興推進員として上士幌町に移住され、2021年にかみしほろ起業塾を受講された後、2022年12月に「一般社団法人とかちアドベンチャーサイクル」を起業されました。また、個人事業主として、上士幌ぬかびら源泉郷にあるカフェ「ヒグマ珈琲」の運営もしています。

鈴木さんの起業に至るまでの経緯、現在の想いなどをお伺いするとともに、地域おこしや創業に興味関心のある方へのメッセージをいただきました。

鈴木さんが上士幌町に来るまで

「一般社団法人とかちアドベンチャーサイクル」の鈴木 宏さん

-まずは、鈴木さんが地域おこし協力隊として上士幌町に移住された経緯を教えてください。

はい。上士幌町に移住する前は、ニセコ町の滞在型リゾート施設でアウトドアに関する仕事をしていました。冬はスキー場のパトロール、いわゆる雪山レスキュー隊として、夏はアウトドアガイドとして働いていました。

ニセコ町には20年近くいたのですが、実はその頃からちょくちょく十勝には来ていたんです。新得町にアウトドア関係で働いている仲間がいて、その方からアウトドアガイドの仕事の依頼を受けたりしていました。

-その頃からお友達を訪ねるなどで十勝に足を運んでいらしたんですね。

はい。それと、実はぬかびら源泉郷スキー場が前職の系列施設だったということもあり、上士幌町の存在は知っていました。

ニセコ町で取り組んでいた事業が一段落して、これから生きていく場所を変えてみようかなと思ったタイミングで、ちょうど上士幌町で地域おこし協力隊商工観光振興推進員の募集があることを知ったんです。縁のあった新得町の隣町だし、観光に関れる仕事だし、これはいいかも!と思って応募しました。

実際に来てみたら、隣町といっても新得町と上士幌町は意外と遠くてビックリしましたけど(笑)

-十勝は本当に広いですよね!

本当に…。

-続いて、上士幌町にいらしてから起業に至るまでの経緯を教えてください。

はい。経緯というか、川の流れのように雲の流れのように現在に至った、という方が適切かもしれないのですが…(笑)

まず、上士幌町の地域おこし協力隊商工観光推進員として、この町で観光地域商社の立ち上げに携わり、立ち上げ後は、町内のレンタサイクル事業を担当することになりました。

その中で、町の自転車屋さんである市川さん(サイクルストア市川さん)、坂井さん(坂井自転車商会さん)と関わらせていただくようになりました。ナイタイヒルクライムを始めとする上士幌町での自転車大会にも携わっていたので、上士幌サイクリング協会会長である野村さんと関わらせていただくようになりました。

そこで、皆さんの自転車への熱い想いを聞かせていただいたことをきっかけに、私自身も自転車事業に関心を寄せていくようになったんです。

さらに、その頃から十勝管内がナショナルサイクルルートの指定地域として検討されていて、私も協力隊の業務として、研究会や協議会に参加させていただくようになり、自然と上士幌町でのサイクリング事業というものにのめり込んでいったんです。

その結果、協力隊の時に携わっていたサイクルツーリズム事業について、上士幌町から委託を受けるという形で起業するに至りました。

―そうだったのですね。確かに川の流れのように(笑)、導かれるような経緯ですね。

個人事業主として開業しているヒグマ珈琲の一角を、サイクルオアシスとして整備

アウトドアの危険性を知る自分だからこそ、安全に楽しめる方法を伝えたい!

―鈴木さんは最初からサイクルツーリズム関連で起業するおつもりで上士幌町にいらしたのかと思っていました。

前職でもマウンテンバイクコースの造成などはやっていたのですが、その頃は自転車にのめり込んではいませんでした。

市川さんや坂井さんと出会ったことによって、自分がやるべきことが見えたという感じですね。

―具体的にはどんなことが見えたのでしょうか。

協力隊の時の業務の一環として、夏季だけでなく冬季におけるサイクルツーリズムの推進と、それによる地域経済の活性化を図るというものがありました。

その業務を推進していく中で、市川さんや坂井さんなど自転車関係の方から「結氷した糠平湖に自転車で乗り入れちゃう人がいるんだよ」と聞き、そういった方のほとんどが自然公園法※によって乗り入れが規制されているということさえ知らないのだ、と気がつきました。

※自然公園法(車馬等乗入れ規制制度)により国立公園では自然環境の保全のもと自動車などの乗り入れは規制されている

その時に「このままだと、いつかは重大な事故が起きてしまうな」って思ったんです。

ちょうどその頃、冬の糠平湖でアイスバブルが見られることが話題になったのですが、何の装備も持たずに、たとえばスニーカーで糠平湖に行っちゃうような方もいらっしゃって…

凍った湖面の氷の中に気泡が閉じ込められてできる「アイスバブル」

なかなかピンとこないかもしれないのですが、前職でも年に一度は雪崩事故で埋まった方を救助したり、冬じゃないですけど自転車事故などの対応をしておりました。アウトドアアクティビティは「まさか、こんなことで……」と思うような、死の危険がたくさんあります。

冬のアクティビティとサイクリング、どっちもやっぱり危険は伴うんですよね。

こういった事例を経験して、怖さを知っている自分だからこそ、「氷上サイクリング」をオフィシャルな形にして、しっかりルールを作って、皆さんに安全に自転車で遊んでいただく方法を広くお伝えしていくべきだと思ったんです。

公にしてルールを明確にお伝えしていく、サイクルツーリズムを推進する者として、そういう責務があるんじゃないかなと…

移住前の話に戻りますが、私の今のなりわいにつながっているのは、ニセコ町で携わっていた「アバランチコントロール(雪崩制御)※による水野の沢・深雪滑走安全教育プログラム」という事業です。

過去に重大事故が起きた場所は、特別管理区域としてゲートが設けられています。そこをアバランチコントロール、つまり人工的に雪崩を起こすことによって、自然に発生する雪崩を制御して安全性を高め、特別管理区域においても滑走ができるように、ゲートを開放できるようにする、というプロジェクトでした。

※アバランチコントロール(雪崩制御)とは、スキー場などの管理された区域での雪崩発生を防ぐために、一般の利用者がいない時間に人為的に小規模の雪崩を発生させ、災害・人災を防ぐ雪崩対策のこと

―前職でやってこられた予防的危機管理がこういう形でつながったんですね。

はい。もちろん「冬の糠平湖を自転車で走ったら気持ちいいだろうなぁ」という思いも動機としてありましたし、氷上サイクリングが事業として確立できたことで、ガイド事業が生まれるという結果にもつながっていきましたが、とにかく最初のきっかけは「冬を楽しむすべての方々の安全と自由のために」ということでした。

-事業を進めるにあたってご苦労されたことはありますか?

大変だったのは氷上サイクリングを行うにあたっての調整でした。糠平湖は国立公園であり、森林であり、河川なので、環境省や林野庁、北海道など関係機関が多岐に渡っていたため、複数の団体と上士幌町とで調整を続けて…

ルールやマナーのもと、安全に走れる環境を民間と行政が協働で推進するのに4年の歳月がかかりました。でも、時間をかけたからこそ小さな第一歩を着実に踏み出すことができたんじゃないかなと思っています。

4年の調整を経て実施となった糠平湖氷上サイクリング(中央が鈴木さん)

話は戻りますが、調整をすすめるにあたっては、その前段階として、何よりも地元の方に理解していただくということが大事でした。

そのために私が手がけたのが、雪上でサイクリングを楽しむ「ぬかびらスノーバイクパーク」でした。

大抵の方は、冬に自転車に乗るという発想がないだろうなと思って、まずは、ぬかびら源泉郷スキー場の駐車場でお客さまが自転車に乗りに来てくださる様子を地元の方々にも見ていただいて、需要はある程度あるんだということを認識していただきました。

次のシーズンからは、周辺の宿泊事業者の方のご協力を得ることができて、ぬかびら源泉郷温泉公園で3シーズンほど継続して実施させていただきました。温泉公園は人目にも触れやすいので、雪上自転車(ファットバイク)がどういったものなのか、お客さまだけでなく地元の方にもさらにご興味を持っていただけたし、ご理解もいただけたと思います。

※スノーバイクパークについてはこちらの記事からご覧いただけます

一定の手ごたえを感じられたところで、昨年度は、まちなかである道の駅かみしほろの屋外スペースで実施させていただきました。

最初は地元の方にご理解いただくためにやっていたことでしたが、今は冬季のアウトドアアクティビティの充実を図るという目的も持っています。

アウトドアというくくりにおいて、前職のニセコ町では冬場は繁忙期と考えられていたんですが、上士幌町ではどちらかというとまだ閑散期ですよね。なので、こういった事業で冬季のアウトドア分野も活性化できれば、結果的に雇用も生まれていくのかなと思うんです。

遊びから雇用へ!です(笑)

―そうなっていけば素晴らしいですね!氷上サイクリング事業の調整のほかには、ご苦労や思っていたことと違ったと思ったことは何かありましたか?

悩みはなかったですね。

ただ、どうやったら考えていることを実現できるかということに関しては、すごく頭を使いましたし、自分の想いを押し通すだけじゃなくて関係各所の皆さんと歩みをそろえてすすめられるようにしてきたつもりです。

―鈴木さんの場合は、氷上サイクリングの件も当初は協力隊という立場ですすめていらしたので、上士幌町役場でそのままお仕事されるという選択肢もあったと思うのですが、ご自身ではどう考えていらしたのですか?

怖いけれど自分で判断し、責任を負う方がいいなと思って今の道を選びました。

それもあって思っていたことと違うな、というのもなかったのかもしれません。

あとは、応援してくれた妻の存在も大きかったですね。

―奥様は最初から応援してくださっていたのでしょうか。

はい。妻もニセコ町で働いており、色々な面でアドバイスもしてくれました。妻には本当に感謝しています。

かみしほろ起業塾で、やりたいことが明確になった

-続いて、かみしほろ起業塾を受講されたきっかけについてお聞かせください。

思い描いていた事業を実現するために勉強したかったので受講しました。

実は過去にいろいろな起業塾に参加したことがあったのですが、内容があまり具体的ではなくて。自分には上士幌町のかみしほろ起業塾が一番合っていました。

かみしほろ起業塾は「事業計画書を書き上げる」というコースになっていますが、それによって具体的に自分の可能性が自分で判断できるようになるんです。

私自身も最初に思い描いていたのは今の事業とは異なっていて、自転車屋を事業継承するというプランだったんです。

-事業継承の発想もやはり市川さんや坂井さんとの関わりの中で生まれたものだったのですか。

そうです。「市川さん、坂井さんとまだまだ一緒に面白いことをしていきたい」という想いに変わりはありませんが、かみしほろ起業塾を経て、まずは先に自転車文化を上士幌町で広めていく、下地づくりの事業を行なっていくという方針に変わりました。

自転車で遊べるところをまず先につくって、どんどん遊んで自転車を乗り倒してもらう。

上士幌町でそういう下地ができれば、自転車屋さんにも利益が入りやすくなるし、自転車屋さんをやっていきたい、上士幌町ならできる、と思ってくれる人がでてきてくれるかもと思うようになって。

市川さんや坂井さんと、今後も面白いことを一緒にしていきたいとお話される鈴木さん

かみしほろ起業塾に参加して、講師である中小企業診断士の原口先生に相談させていただいたことで、形が見えてきたなと思っています。

できない理由ではなく、できる方法を探していきたい

―起業を果たされた今、一番大切にしていること、今後どうしていきたいかを教えていただけますか。

そうですね。自分のことを自分でちゃんと判断するために、悩むのではなく、必要な答えを探して調べるという姿勢でいたいです。

できない理由ではなく、できる方法を探す方がいいかなと思っています。

それと、私は土曜日の小学生みたいにワクワク生きていきたいんです。

私が子供の頃の小学校は、土曜日は休日ではなくて授業が午前中だけあったんです。当時は月曜から金曜までとはちがって、午後は自由な土曜日が来るのが嬉しくて、「午後からお休みだ、何しよう」って自分だけでなく周りもワクワクしてて…。

-土曜日の小学生、ワクワク感が伝わってきます(笑)

今後、そんな風に自分だけじゃなくてみんながワクワク楽しい気持ちになれるような事業展開をしていきたいなと思っています。

そのためにサイクルツーリズムだけでなく例えば起業を目指す方を集めたコミュニティのようなものも創りたいなと思っています。まだ構想段階ではありますが。

-これからも楽しみですね!最後に、起業を目指す方へのメッセージをお願いします。

まず伝えたいのは「起業は誰でもできます!」ということです。

だから、やってみたいことがあるのなら、かみしほろ起業塾は積極的に受講するべきだと思います。

―「事業計画書を書き上げることで思い描いている先のことが見えてくる」ということを実感された鈴木さんだからこそのメッセージですね。

はい。かみしほろ起業塾を経てこれならいけるかもと思って次のステップに進めたり、逆にやっぱりだめかも、練り直さなきゃと思ったりする人もいるでしょう。

それでやめるという選択肢もありだと思うんです。

極端な話、結果的に起業しなくても、かみしほろ起業塾で得られるものって大きいと思います。ありがたいことに無料で受けられるし、新たな仲間との出会いもありますし。

だからまずやってみたらいいと思います!

鈴木さんが個人事業で行っているヒグマ珈琲

鈴木さんとお話していると、何事もフットワーク軽くチャレンジする方がワクワクするのかも?と楽しくなってきます。

『自分も周りもワクワクする人生』

それを実現するために、できる方法を探して一歩ずつ着実に歩まれている鈴木さんだからこそ醸し出せる雰囲気なのだと思いました。

鈴木さん、どうもありがとうございました。

\ヒグマ珈琲インスタグラム/

▶かみしほろ起業塾についてはこちらから

・一人ひとりの思いをかたちに―「かみしほろ起業塾」

▶過去に上士幌町内の起業家を紹介した記事はこちらから

・大人も、子どもも「新しい自分が開く場所」をつくりたい〜齊藤 肇さん〜

・「優しさの拠点」となる助産院をつくりたい~渡辺 雅美さん~

ノルディックウォーキング【入門編】を開催しました

まちづくり会社では、2018年度より上士幌町健康ポイント事業を運営しています。

「健康ポイント事業」は、日々の歩数を記録したり、健康診断やがん検診を受診したり、町内で開催される対象イベントに参加することで「健康ポイント」が付与され、そのポイントを上士幌町内で使える商品券と交換できるという取り組みです。

今回は健康ポイント事業の一環として、遊方屋(あそうぼうや)の鞘野紳量(さやのしんりょう)さんを講師としてお招きし、2023年9月2日にノルディックウォーキング【入門編】、9月9日に【応用編】を開催しましたのでその様子をお伝えします。

また、健康ポイント事業の詳細については、こちらもご覧ください。

INSTRUCTOR

鞘野 紳量

ノルディックウォーキングの指導やレッスンを行うほか、アウトドアガイド事業も行う「十勝ガイドサービス 遊方屋」を2006年に開業。自治体、企業向けのノルディックウォーキング講習会や個人向けのパーソナルレッスンのほか、歩行研究家として歩行に関する相談も受け付けている。

PHOTOGRAPHER

土門 史幸

フリーカメラマン。2021年6月から上士幌町で地域おこし協力隊としてまちづくり会社で活動中。苫小牧市出身。写真や動画で地域の魅力を伝えたい。空・水中ドローンも扱えます。

ノルディックウォーキング【入門編】の様子

ノルディックウォーキングについて説明する鞘野さん

初回のノルディックウォーキング入門編では、まずは座学にてノルディックウォーキングの概要を学び、その後、実際にストックを使いながら町内の平坦な道を歩いてみるという内容で実施しました。

ノルディックウォーキングは、年齢・性別・運動経験・体力などにかかわらず、ストックを用いて、誰でも行うことができる歩行運動です。ストックを使用することで自然に歩幅が広がり、歩行速度も速くなるため、通常のウォーキングに比べてエネルギー消費量が約20%上昇するそうです。また、歩行中の姿勢が良くなることで関節の柔軟性が向上し、バランスの保持・転倒予防にも効果があるということを教えていただきました。

町内を歩く

ノルディックウォーキングの概要について学んだ後は、いよいよ実践です。

ノルディックウォーキングの効果を発揮させるためには、道具となるストックを正しく使うことが大切とのことで、まずは鞘野さんが参加者1人ずつのストックの長さを調整してくださいました。

姿勢を正した状態でストックを握り、腕が直角より若干下がる状態になるのが適正な高さなのだそうです。

ストックの長さを調整中

ストックの調整が完了した後は外に出て、

怪我をしないようにストックを使ったストレッチを行いました。

ストックを使うことにより、体を支えてくれる部分が増え、安全かつ柔軟にストレッチを行うことができるとのことでした。

歩く前に入念にストレッチをする

ストレッチ終了後は、いよいよ出発です。

参加者の皆さんは、途中途中で鞘野さんから「ひじはなるべく伸ばして、ストックを後ろに押し出すように歩きましょう」「顔を上げると姿勢がよくなりますよ」などのアドバイスをいただきながら、町内を1キロ程度歩かれました。

また、「普段歩くスピードは一番楽なスピードなのでそれよりも少し速めに歩く」「複数で歩く場合は会話をしながら楽しく歩くということが大事」など、身体の動かし方だけでなく、ウォーキングを楽しく継続するための意識の持ち方も教えていただきました。

鞘野さんのアドバイスを受けながら歩く参加者のみなさん

今回のノルディックウォーキング【入門編】では、「歩くことは唯一会話が伴うフィットネス」という鞘野さんの言葉のとおり、参加者の皆さんが、自然と会話をしながら笑顔で歩かれていたのが印象的でした。

参加者の皆さんに感想を聞いたところ、「ストックを使うと普段の歩行よりもキツイ」「歩幅が広がるので普段使わない筋肉が痛い」「二の腕、股関節、足など全身に効いているのがわかる」などのお声もいただきました。歩く楽しさだけでなく、ノルディックウォーキングの効果も体感されたご様子でした。

次回の記事では、ノルディックウォーキング【応用編】での様子をお伝えします。お楽しみに!

…ノルディックウォーキング【応用編】に続く。

スマホロ窓口開設1周年

スマホロ窓口が開設してから2023年5月で1周年を迎え、この1年の間に大変多くの町民の皆さまが窓口をご利用くださいました。

開設から2年目を迎えた現在までを、簡単に振り返りたいと思います。

スマートフォンお問合せ相談窓口「スマホロ」始めました!

開設から1年間で1000件近くのご相談を承りました!

スマホロ窓口は、2022年5月に開設いたしました。

まずは町民の皆さまに「ハレタにスマートフォンの相談窓口ができた」ということを知っていただくために、新聞折込やポスティングなどで告知を行ないました。当初はなかなか周知が行き渡らず、ご利用いただける方はまばらな状態でした。

そこで、まずはシルバー学級の開校式で、高齢者の皆さまにスマホロ窓口について詳しくご案内をさせていただきました。

また、ご利用者の方には「身近にスマホの使い方で困っているお友達がいらしたら、ぜひご紹介ください」とお声がけをさせていただきました。

さらに、9月からは、身近なデジタルの話題や窓口の相談で多い困りごとを特集したニュースレター「スマホロ通信」を作成し、町の広報誌への折込みを実施しました。

その結果、困りごとを抱えたお友達を連れてきてくださる方、「スマホロ通信」をご覧になってスマホロ窓口の存在を知ったという方など、少しずつスマホロ窓口をご利用くださる方が増えていきました。

スマートフォンの悩みを相談する利用者

2022年度末までのご利用者数は累計156人、その半数以上が70歳以上のシニア層の方々でした。

ご相談件数は973件にのぼり、多くの方がスマートフォンやタブレットの使い方に悩みを抱えていらっしゃっていたことが分かりました。

ご相談内容で一番多かったのは「LINE」に関することでした。

「LINE」は、現在ではご家族やお友達とのコミュニケーションツールとして広く利用されており、ライフラインのひとつになっていると言っても過言ではありません。

ご相談内訳は多岐にわたり、メッセージやスタンプの送受信や通話の方法、友達追加の仕方などの基本的な内容から、設定方法に関するものなど応用的な内容もありました。

次に多かったご相談内容は「メッセージアプリ」に関することでした。

ご相談内容の半数以上が連絡ツール関連であるという結果となり、シニア層の町民の皆さまが、日常的にスマートフォンを多様に使用されていらっしゃることも分かりました。

スマートフォン教室やデジタルに関するイベントも開催しました!

スマホロ窓口以外の取組みとして、複数人の方に受講していただけるスマートフォン教室やデジタルに関する知識について学ぶイベントも開催いたしました。

スマートフォン教室のテーマは、より便利に安全にスマートフォンを使用するための知識を得られる内容としました。

そのひとつである「スマホ安心・安全利用講座」では、スマートフォンを使ったフィッシング詐欺やワンクリック詐欺などの事例をご紹介しながら、被害に遭わないようにするための対策についてご説明し、ご参加いただいた皆さまからはたくさんのご質問をいただきました。

スマートフォン教室の様子

その他、スマホロ窓口のご利用をきっかけに、デジタルにご興味を持ってくださった町民の皆さま向けに、上士幌町でデジタル技術を活用して実施している「自動運転バス」「スマートストア」「ドローン配送」などの取組みを広くご紹介する「町のデジタルについて知ろう」というイベントも開催しました。

イベント終了後に実施したアンケートでは「住んでいる町のことなのに知らないことがたくさんあって、とても勉強になった」「上士幌町がこんなにさまざまなデジタル活用を行なっていることに驚いた」というお声をいただきました。

町の取組みをご紹介する町のデジタル推進課担当者

2年目以降の取組みについて

「誰1人取り残さないデジタル推進」という目標を掲げ、多くの町民の皆さまにご利用いただきながら運営してきたスマホロ窓口は、2年目以降もさらにご利用しやすくお役に立てる窓口となるように取組みを推進してまいります。

そのひとつとして、スマホロ窓口対応のレベルアップのために国で定める「デジタル推進委員」の任命を担当スタッフが順次受けているところです。

※デジタル推進委員とは

「デジタル機器やサービスに不慣れな方にきめ細やかなサポートを行う」委員のこと

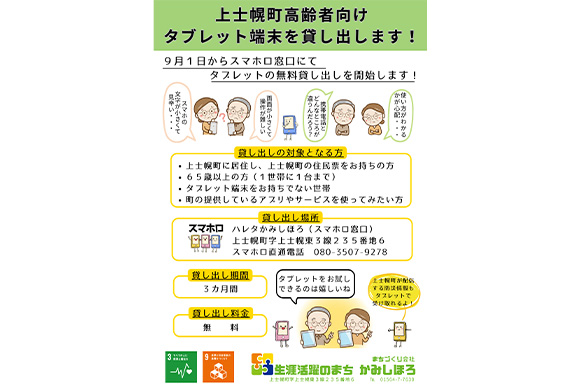

また、2023年8月より、上士幌町の高齢者向けタブレット端末のお貸出しを開始いたしました。

高齢者向けタブレット貸出しチラシ

「スマートフォンを持っているけれど場面が小さくて使いこなせない」「スマートフォンを持っていないのでお試しでデジタル機器を使ってみたい」という方を対象に、タブレットの端末を無償でお貸出しいたします。

貸出しタブレットの使い方のご説明やご不明点に関するご相談も、もちろんスマホロ窓口にて承ります。

今後とも、ぜひお気軽にスマホロ窓口へお越しください。

お問合せ先

株式会社生涯活躍のまちかみしほろ

ハレタかみしほろ スマホロ窓口

開設時間 平日9:00~12:00 13:00~16:00

直通電話 080-3507-9278

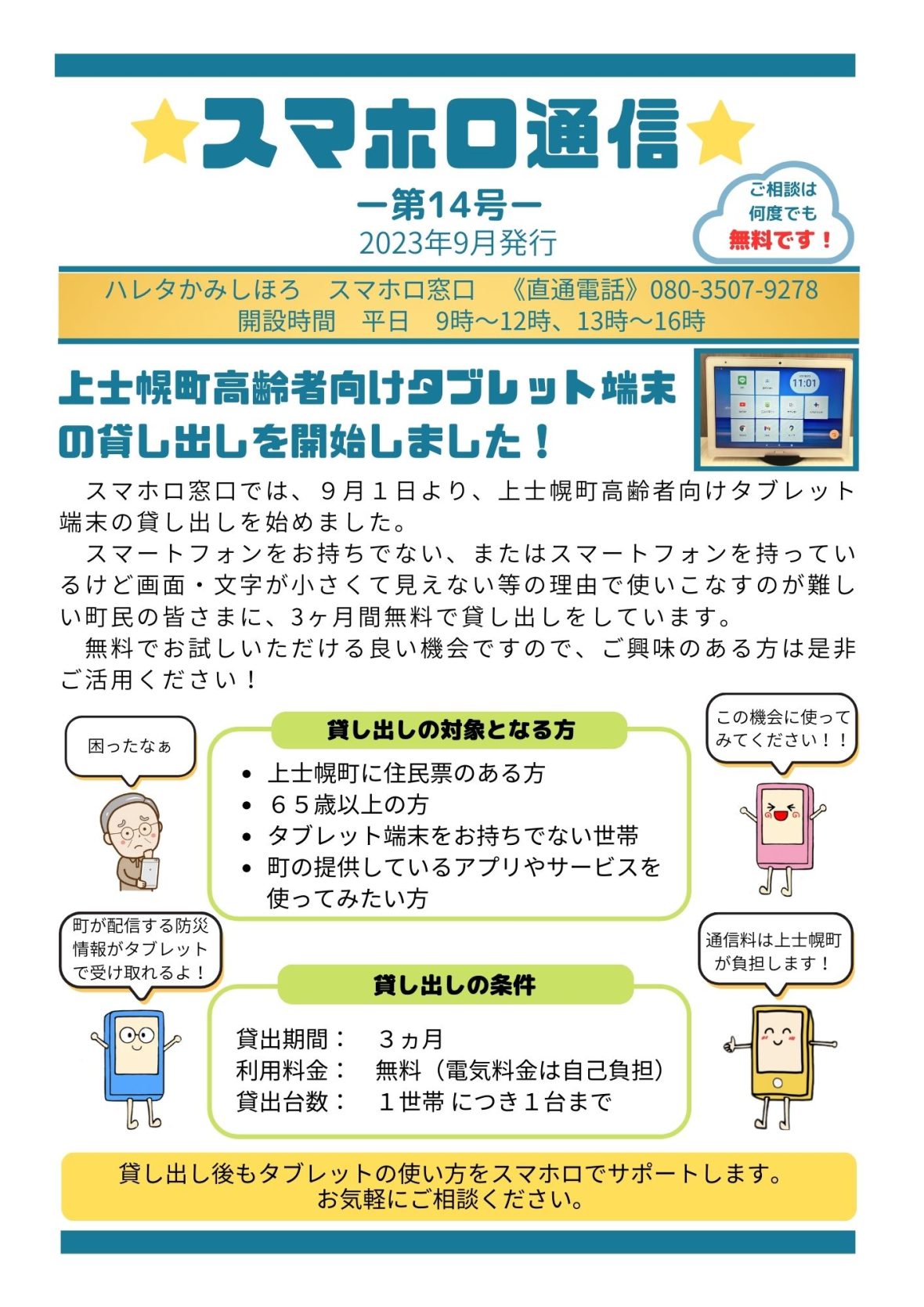

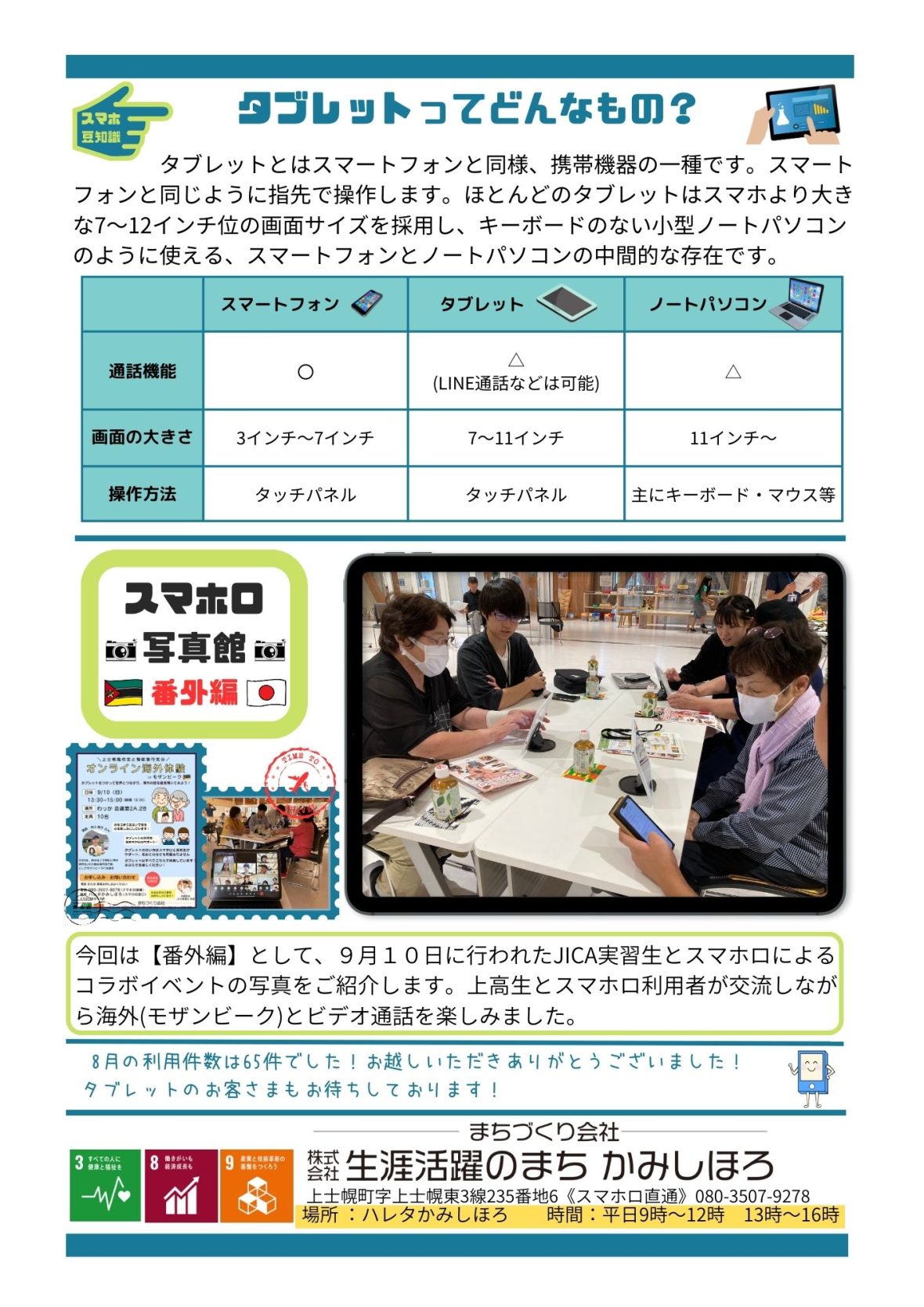

スマホロ通信第14号(2023年9月 発行)

スマホロ通信第14号では高齢者向けタブレット端末の貸し出しについて説明しています。

裏面では「タブレット」について簡単な説明をしています。

専門講座 「花壇づくりのポイント」開催しました

まちづくり会社では、令和4年度より上士幌町の玄関口である国道273号沿いの花壇整備事業を行っています。

その中で、実際に花壇づくりの担い手として活躍されているまちジョブハレタ作業会員の皆さんから「効率よく花壇整備をする方法を知りたい」「花の手入れ方法についてプロから学びたい」という声をいただいたことをきっかけに、専門講座「花壇づくりのポイント」講座を令和5年3月、7月の2回開催しました。

今回は、講座の様子についてご紹介いたします!

花壇整備事業の作業の様子についてはこちらの記事をご確認ください。

※専門講座は、町民の方々がまちづくりの観点で活躍の場を広げることを目的として、さまざまなテーマで実施している講座です。

PHOTOGRAPHER

土門 史幸

フリーカメラマン。2021年6月から上士幌町で地域おこし協力隊としてまちづくり会社で活動中。苫小牧市出身。写真や動画で地域の魅力を伝えたい。空・水中ドローンも扱えます。

「ヘッドガーデナーさんに学ぼう!花壇づくりのポイント」

本講座の講師には、幕別町にある「花と食と農」をコンセプトとしたテーマパーク「十勝ヒルズ」のヘッドガーデナー高田玲子氏をお迎えしました。

初回は、土づくりの基本や植栽のポイントについてのお話があったほか、花壇づくり作業で手荒れに悩まれる方が多いことから、アロマオイルを使ったハンドクリームづくり体験も実施しました。

土づくりの基本や植栽のポイントについて学ぶ

2回目はSDGsにもつながるコンポストを活用した土づくりについてのお話や、草抜きや剪定の正しい方法について花壇での実演がありました。

ハンドクリームづくりを体験する参加者たち

参加者の方々は、正しい剪定方法の見本を示されたあとに、真剣な面持ちで実技に取り組まれました。

正しい剪定方法を学ぶ

また、事前に参加者から募った質問について、高田講師からひとつずつ回答していただく時間が設けられました。

ホワイトボードを用いた図解付きの説明を受けた参加者の方々からは「とてもわかりやすかった」「今まで自己流でやってきたけれど正しい剪定の方法を教えてもらえて嬉しい」「今後の花壇づくりに今日学んだ知識を活かせそう」という感想をいただきました。

ホワイトボード使って説明する高田氏

参加者同士の交流も生まれ、お花好きの方々のコミュニティづくりの場にもなりました。

こちらの講座については、今後も花壇整備事業の質の向上のために継続的な開催を予定しております。

そして、まちジョブハレタでは、今後も花壇整備事業をはじめ町内の困りごとを解決するためのお仕事をしていいただける方を随時募集しております。

「自分の好きなことや得意なことを活かして短期間で仕事してみたい」という方は、ぜひまちづくり会社までご連絡ください。

《主なお仕事内容》草刈り、庭木剪定、草抜き、清掃、ゴミ処分

《問い合せ先》まちジョブハレタ(人材センター)

電話: 01564-7-7630 担当:岩部

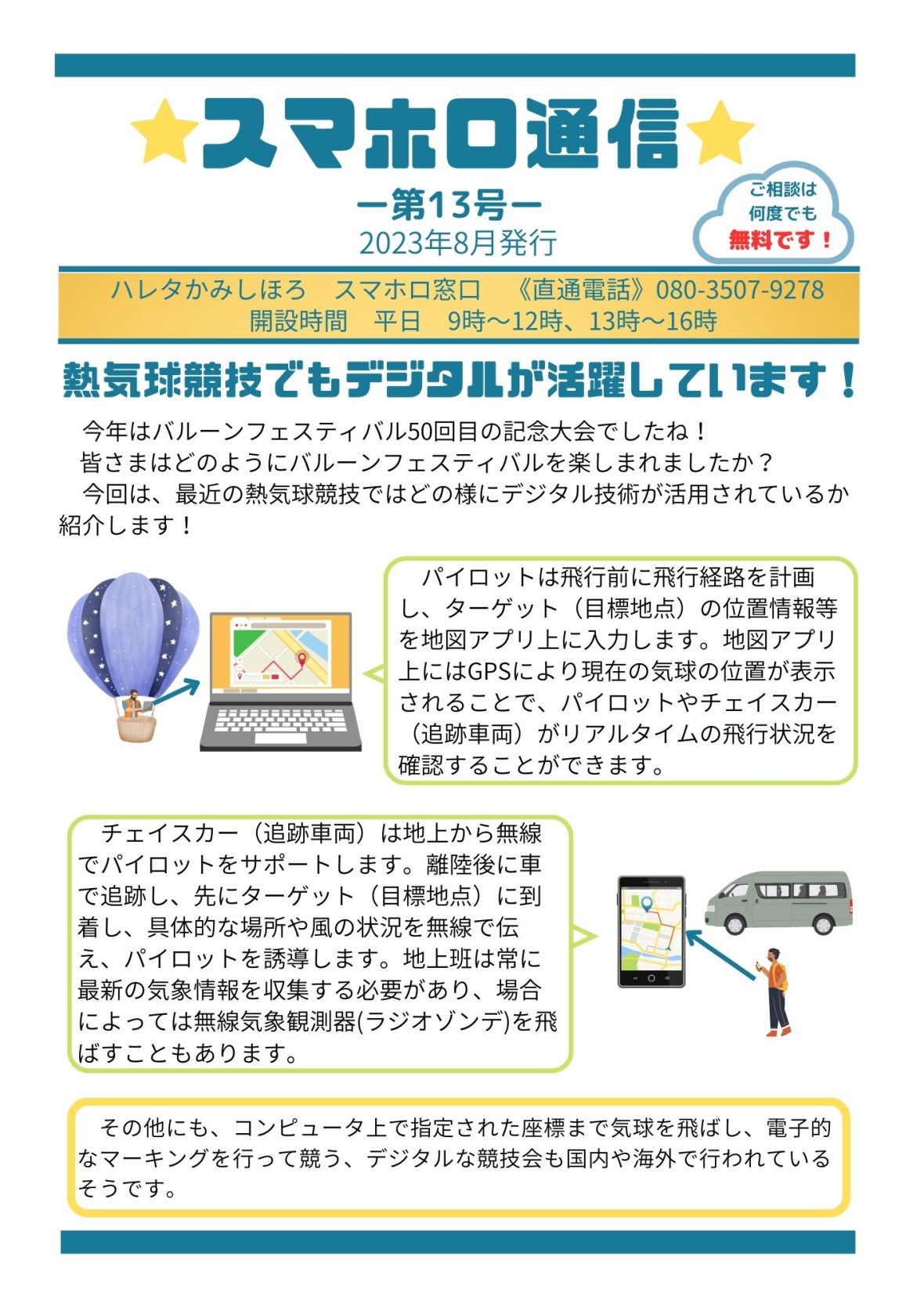

スマホロ通信第13号(2023年8月 発行)

スマホロ通信第13号ではバルーン競技に使われているデジタルにつ

いての説明をしています。

裏面では「AI」について簡単な説明をしています。

【上士幌町】チャレンジshop ハレたな屋インタビューVol.3 hana上甲由花さん

まちづくり会社では、上士幌町民の方々が趣味や特技を活かして作ったハンドメイド作品を棚貸しで販売するチャレンジshop「ハレたな屋」を運営しています。

2023年8月現在、21名の作り手さんが出店をしてくださっています。

今後、不定期で作り手さんと、その作品をご紹介していきたいと思います。

第3回目となる今回は、ネイルチップとアクセサリーを販売しているhana(ハナ)の「上甲由花」さんをご紹介いたします。

第2回目のインタビューはこちらから

WRITER/PHOTOGRAPHER

土門 史幸

フリーカメラマン。2021年6月から上士幌町で地域おこし協力隊としてまちづくり会社で活動中。苫小牧市出身。写真や動画で地域の魅力を伝えたい。空・水中ドローンも扱えます。

上甲さんが制作したアクセサリー

―本格的にハンドメイドを始めたきっかけは何かあったのでしょうか?

はい。上士幌町に引っ越してくる前にスーパーで働いていましたが、そのスーパーが閉店することになって・・・

次の仕事がなかなか見つからなくて、どうしようかなと悩んでいたときに、自分でハンドメイドのネット販売をやってみようって思ったのがきっかけです。

―ハレタのチャレンジshopはどうやってお知りになったんですか?

周囲の人たちから、ハレタにこういうのがあるんだよって教えてもらって、子どもが見てみたいと言うので一緒に見に来て知りました。

チャレンジshopで、自分のハンドメイド作品を置いて販売ができるということはその時から知っていたので、いずれは自分もチャレンジしたいなと思っていました。

―そこから実際に商品を置いてくださるようになったのは、また別のきっかけがあったということでしょうか?

そうです。ハレタに仕事の相談で訪れたときに、担当の小川さんからチャレンジshopで販売してみませんかと、直接声をかけていただいたことが後押しになって、商品を置くことになりました。

(チャレンジshop担当:小川)

上甲さんがチャレンジshopに興味をお持ちだと聞いていたので、次にハレタに来てくださったら絶対に声をかけようと思っていました。(笑)

上甲由花さん

―そういった巡り合わせがあったんですね。チャレンジshopに出店してみて、感じたことや今後やってみたいと思っていることなどはありますか?

今は4人の子どもの子育ての真っ只中にいるので、定期的に納品することもできていないんです。子どもたちがもう少し大きくなったら、対面で地域の方とコミュニケーションをとりながら販売することにも、チャレンジしたいなと思っています。

―チャレンジを応援する事業をしているまちづくり会社としては、とっても嬉しいお話です。商品を購入された方からのお声が励みになっていたりするんでしょうか。

そうですね。とても気に入ったよと感想をいただけるとやっぱりそれが凄く励みになりますね。とても嬉しく感じます。

―上甲さんはネイリストの資格もお持ちですし、ネイルチップやハンドメイドアクセサリーの販売に加えて、ネイルの施術を通してお客さんとコミュニケーションをとっていくということも考えられそうですね。

元々ネイリストになりたかったので、できたら嬉しいなと思います。ただ、これまでは家族と友人にしか施術したことがないので、開業したりするのはハードルが高いなと思います。

まずは、イベントでちょっとしたネイル体験コーナーを提供できたら楽しいんじゃないかなって思っています。

制作したハンドメイド作品を紹介する上甲さん

お客さんと一緒に楽しむ上甲さんの姿を見られる日が今から楽しみですね。

ハレタかみしほろでは、現在チャレンジshopハレたな屋の出店希望者を募集しております。手作りは好きだけど販売なんて・・・と思っている方。一歩踏み出して、新しいチャレンジを始めてみませんか?

出店を希望される方は、ぜひお問い合わせください。

お問合せ先

生涯活躍のまちかみしほろ(ハレタかみしほろ内)

連絡先 01564-7-7630

メール info@kamishihoro-town.com

LINE https://lin.ee/NFlKbt0

担当 小川

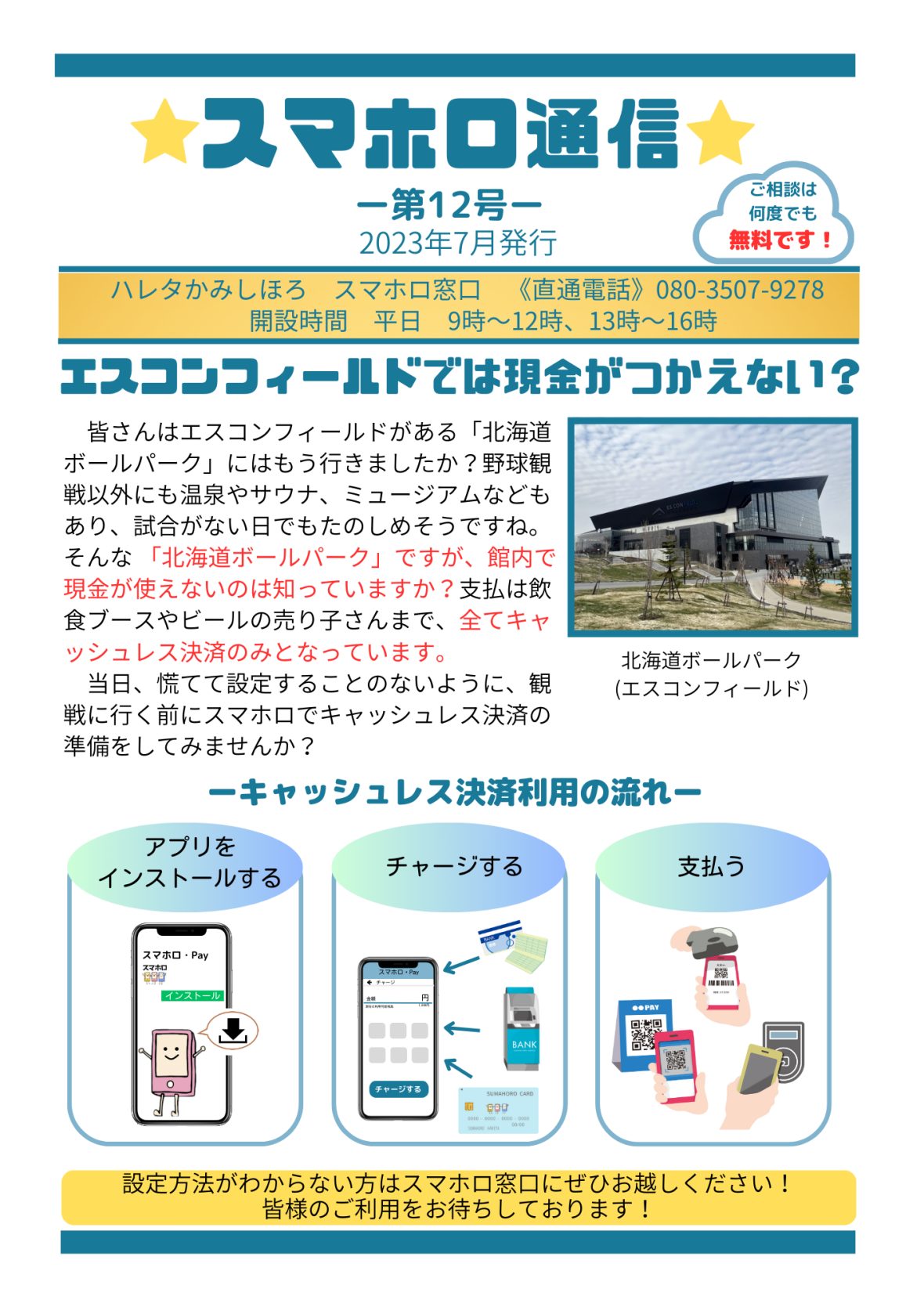

スマホロ通信第12号(2023年7月 発行)

スマホロ通信第12号ではスマホ決済についての説明をしています。

裏面では「NFC」について簡単な説明をしています。

【上士幌町】チャレンジshop 「ハレたな屋」インタビューVol.2 Riosk. 木原理央さん

まちづくり会社では、上士幌町民の方々が趣味や特技を活かして作ったハンドメイド作品を棚貸しで販売するチャレンジshop「ハレたな屋」を運営しています。

2023年6月現在、20名の作り手さんが出店をしてくださっています。今後、不定期で作り手さんと、その作品をご紹介していきたいと思います。

第2回目は、独特なデザインのTシャツやアクセサリーを販売しているRiosk.(リオスケ)の「木原理央」さんをご紹介いたします。

第1回目のインタビューはこちらから

WRITER/PHOTOGRAPHER

土門 史幸

フリーカメラマン。2021年6月から上士幌町で地域おこし協力隊としてまちづくり会社で活動中。苫小牧市出身。写真や動画で地域の魅力を伝えたい。空・水中ドローンも扱えます。

―木原さんのハンドメイド作品について教えてください。

アクセサリー類とコースターや帽子などの編み物をつくっています。

グラフィックデザインもやっているので、ポストカードやTシャツも作っています。

―ご自身の中でメインと考えていらっしゃるのはどちらの作品になりますか?

実は自分が一番楽しいなって思えるのはデザインワークなんです。絵を描いたりとか。なので、Riosk.のメイン作品はポストカードやTシャツですね。

木原さんのデザインをプリントしたTシャツやステッカー

―ハンドメイドはいつ頃から始められたんですか?

ハンドメイドをやり始めたのは5年前で、商品として販売しようと思ったのは3・4年前くらいです。

―どういうきっかけで始められたのですか?

好みのアクセサリーが売っていても価格が高くて買いそろえるのが難しいなぁと思っていたところ、身近にハンドメイドが得意な先輩がいて、それなら自分もできそう!と思って独学で始めました。

デザインをはじめたころは落書き程度に書いていたのですが、それを夫が褒めてくれて、「ちゃんと描いてみたら?」とすすめてくれたのがきっかけです。

―販売しようと思ったきっかけが何かあったのでしょうか?

最初は自分が楽しむだけの趣味の1つとして作っていたんですが、夫が「せっかくだから売ってみたらいいんじゃない?」って言ってくれたのがきっかけで、じゃあやってみようかな!という感じでわりと気軽に始めました(笑)。

―最初はネット販売をしていたとお聞きしました。チャレンジshopを知ったのはどういう経緯からですか?

これも夫が紹介してくれました。そしてチャレンジshopへの出店も「売れたらラッキー」という感じで気軽に始めました。

―実際にチャレンジshopで販売してみてどう思いましたか?

売れるんだ!って思いました。素直に嬉しかったですね。

―インターネットでの販売と何か違いを感じますか?

そうですね。作品が売れていくのを自分の目で見られて、実感できるので、より嬉しいなって思います。

奇抜なデザインと可愛らしいデザインが両方並ぶRiosk.の棚

―木原さんは、ハレタで開催している対面販売のイベント等にも出店していただいたと思いますが、お客さんの反応等で印象に残っていることはありますか?

私のデザインはどちらかというと一般的には奇抜と言われるものなので、そのデザインで作ったTシャツなどと可愛い編み物、両極端とも思われるモノを並べて陳列していると、「え?全部一人で作ってるの!?」と驚かれる方が多いという印象ですね。

―あえて両極端にしているのですか?

いいえ、あえて両極端にしようと思っているわけではなくて、私の中ではどちらも同じく「可愛い」という感覚で作っています。

デザインの方は見る人によっては「気持ち悪い」って思われるような絵を描いているという自覚があるので、それを可愛いって思ってくれる人がいると、「同じ感覚の人だ」って嬉しくなりますね!

―同じ感覚のお客さんは一定数いらっしゃるんですか?

結構いらっしゃいます!

子どもでもそのデザインの方をかわいいと言ってくれた子がいたりして、その時はちょっと衝撃を受けました(笑)。

―作品を通して同じ感覚の人に会えるのも楽しいですね。今後、チャレンジshop「ハレたな屋」以外のところで出店してみたいなどの展望はありますか。

規模にもよりますが、上士幌町じゃなくてもやってみたいという想いはありますね。作品をいっぱい作って余力があれば…。

それと、子どもが生まれたので、ベビー系の編み物などの作品も作っていきたいし、親子で着られる服もいいなって思っています。

お子さんの誕生をきっかけに親子コーディネートデザインの展望が生まれた

―家族で着られる服、いいですね!

個人的な展望になりますが、夫が親子コーデをなかなか着てくれないので、3人で着られるTシャツを作って着てもらいたいなと思っています!

―ぜひ着て欲しいですね(笑)。ご自身が講師となるようなワークショップの開催は考えてますか?

教えることはあまり得意ではないのですが、子ども向けの「○○を作ってみよう」というようなワークショップはやってみたいです。

―今考えている具体的な構想などはありますか?

チャレンジshopに出している商品とは違いますが、スノードームをつくるワークショップもいいんじゃないかなと思ってます。

木原さんが制作したハンドメイド商品

遠くない将来、上士幌町でRioskの服を着て歩いている親子連れを見かける日がくるかもしれませんね。

ハレタかみしほろでは、現在チャレンジshop「ハレたな屋」の出店希望者を募集しております。手作りは好きだけど販売なんて・・・と思っている方。一歩踏み出して、新しいチャレンジを始めてみませんか?

出店を希望される方は、ぜひお問い合わせください。

お問合せ先

生涯活躍のまちかみしほろ(ハレタかみしほろ内)

連絡先 01564-7-7630

メール info@kamishihoro-town.com

LINE https://lin.ee/NFlKbt0

担当 小川

【上士幌町】チャレンジshop「 ハレたな屋」インタビューVol.1 HCWS em坪井恵美子さん

まちづくり会社では、上士幌町民の方々が趣味や特技を活かして作ったハンドメイド作品を棚貸しで販売するチャレンジshop「ハレたな屋」を運営しています。

2023年6月現在、20名の作り手さんが出店をしてくださっています。今後、不定期で作り手さんと、その作品をご紹介していきたいと思います。

第1回目は、チャレンジshopの立ち上げ当初から出店していただいているHCWS em(ハンドクラフトワークショップ エム)の「坪井恵美子」さんをご紹介いたします。

WRITER/PHOTOGRAPHER

土門 史幸

フリーカメラマン。2021年6月から上士幌町で地域おこし協力隊としてまちづくり会社で活動中。苫小牧市出身。写真や動画で地域の魅力を伝えたい。空・水中ドローンも扱えます。

―坪井さんのハンドメイド作品について教えてください。

布物・編み物・アクセサリーです。

布物も編み物もカバンが多いです。カバンを作るのが好きなので。カバンを作るのに飽きると、帽子やマフラーも作ります(笑)。

アクセサリーは、ピアスとヘアアクセサリーをメインで作っています。

坪井さんが制作したアクセサリー

―いつ頃からハンドメイドを始められたんですか?

最初に作ったのは、小学校4年生くらいの時ですね。母に教えてもらいながらマフラーを作りました。

―作ろうと思ったきっかけは何かあったのですか?

単純に作ってみたかったんです。家に糸はあったので、すぐ始められるかなと思って。でもいざ作ろうっていう段になったら、編み棒が家になくて…その時は木のお箸で作りました(笑)。

その後、編み棒を買ってもらって、毎年何かしら作っていましたね。自分で作りたいから作って、自分で使うという感じでした。

子どもができてからは、子どもの体型に合わせて服を直すためにミシンを使っていましたが、本格的に編み物やミシン掛けをするようになったのは子育てが終わってからですね。

家にいることが多くなって、何かやりたいなと思って再度はじめました。

―その頃からハンドメイドの販売を考えていたんですか?

その頃は、販売する気は全くなかったです。

その時も子供の頃と変わらず、誰かに使って欲しいからじゃなくて、作りたいから作っていたので。

むしろ製作しても自分で使いきれないものも多くて、作品がどんどんたまっていくので、玄関に段ボールを置いて、その中にできたものをポンポン入れているような状態でした。

ただ、家に遊びに来た友人には「使うならあげるよ」って言って作品を渡していたんです。そしたらその友人が「それならハレタで出品してみるといいよ!紹介してあげるから!」って背中を押してくれて、それで恐る恐るハレタに来てみたことで販売することになりました。

坪井恵美子さん

今も作りたいから作っているというのは変わっていなくて、段ボールにポンポン入れていたのが、「作品ができたからハレタに持って行こう」に変わったという感じです。最近持って来られてないですけど(笑)。

チャレンジshopのスペースには限りがあるので、小さいモノを作ったら持って来ようって思ってるんですけど、最近は大きめのモノを製作しているのでなかなか持って来られなくて…

―大きい作品はどうされているのですか?

大きいモノは、ハレタで開催している対面販売のイベントで、出品しています。

新作など作りたいものはいっぱいあるけど、体が追いついていなくて、最近は材料がたまりがちです(笑)。

―新作の入荷、楽しみに待っていますね。

そのうち持って来ます(笑)。

坪井さんが制作したかばん

―少し話が戻りますが、ご友人に勧められてチャレンジshopの存在を知った時はどう思われましたか?

最初は私のハンドメイド品なんて人目に触れるほどのモノじゃないし、商品として買ってくれる人なんているのかな?と思っていました。

でも出品してみて、喜んで購入してくださる方がいらっしゃることがわかって。「私作りすぎてるかな?と思ってたけど、もしかしたらハンドメイドに対する需要はけっこうあるのかも!と思い直しました。

―実際に出品や対面販売をしてからはお気持ちに変化はありましたか?

対面販売での出来事ですが、小学生の女の子が、お小遣いを握りしめてアクセサリーを買いに来てくれて目を輝かせて売り場から離れない子もたくさんいます。

そういう姿を見ると、大人用だけじゃなくて、子ども用のモノも作りたくなるんですよね。

作ったモノを使ってもらえる、喜ぶ顔が見られるのはやっぱり嬉しいですね。子供は大人より反応がストレートだからより頑張ろうって思えます。

―自分の作品が誰かの楽しみになるというのは、作り手としてはとても嬉しいことですよね。聞いていた我々もとても嬉しい気持ちになりました。そして、ハレタが今後もそういう瞬間を作り出す場になっていったらいいなと思いました。

―坪井さんご自身は今後やってみたいことなどはありますか?

そうですね。今後も、どんどん対面販売のイベントなどに参加して、地元の人たちなどとふれあっていきたいです。

機会があれば、帯広のような人口規模の大きなところでも出店してみたいなと考えています。やっぱりお客さんの反応が上士幌とは違うと思うので。どんな反応をされるのか楽しみです。

それから購入してくださったお客さんに、私の作品をずっと使っていただけたら嬉しいなと思っています。

坪井さんが制作したハンドメイド作品

最初は自分の作りたいという意欲からハンドメイドを始めたと言う坪井さん。

チャレンジshopに出店されたことで、「自分の作品が誰かの楽しみになる」という喜びを見つけられたのかもしれません。

帯広に坪井さんのハンドメイド品が並ぶ日が待ち遠しいです!

ハレタかみしほろでは、現在チャレンジshop「ハレたな屋」の出店希望者を募集しております。手作りは好きだけど販売なんて・・・と思っている方。一歩踏み出して、新しいチャレンジを始めてみませんか?

出店を希望される方は、ぜひお問い合わせください。

お問合せ先

生涯活躍のまちかみしほろ(ハレタかみしほろ内)

連絡先 01564-7-7630

メール info@kamishihoro-town.com

LINE https://lin.ee/NFlKbt0

担当 小川

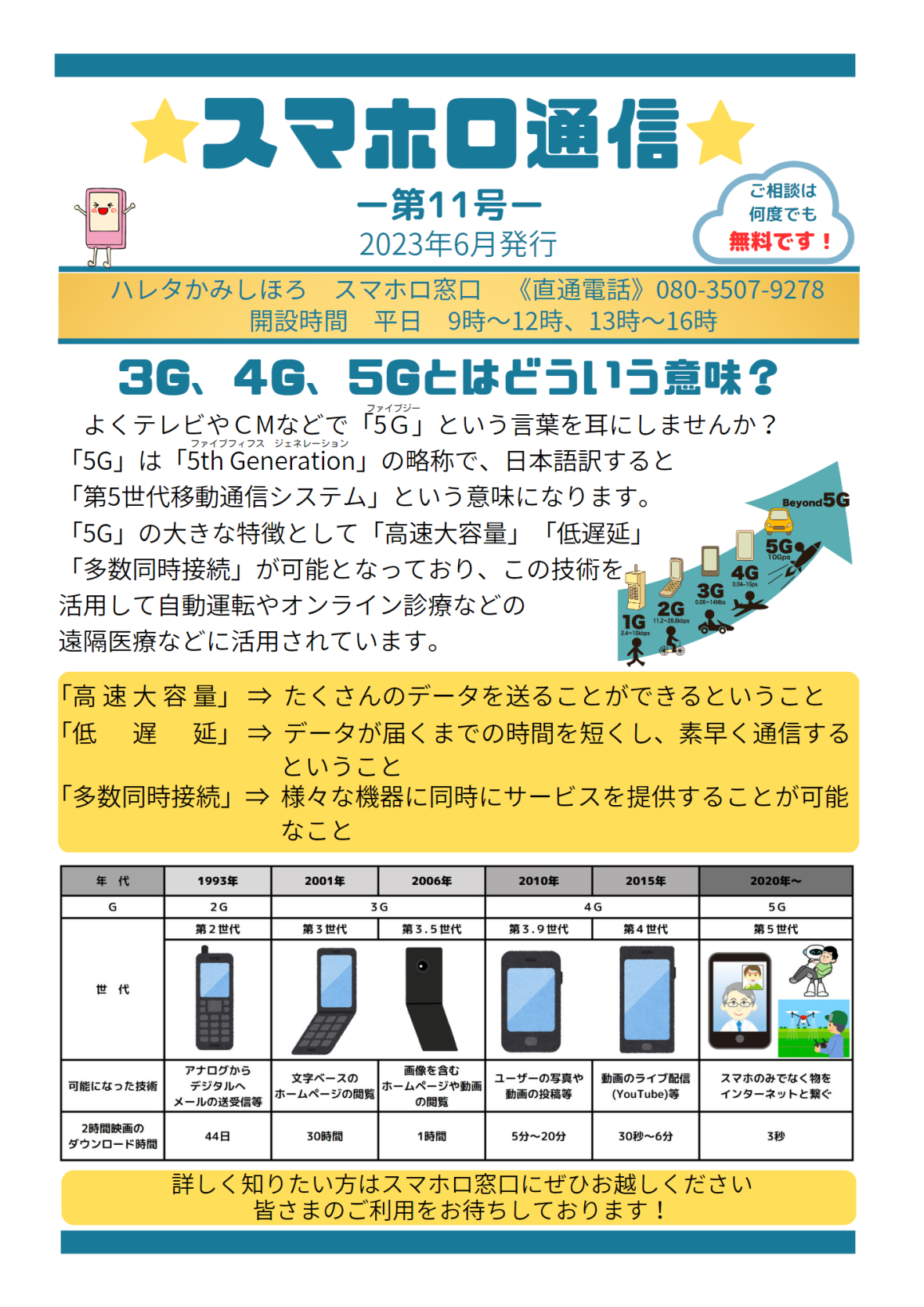

スマホロ通信第11号(2023年6月 発行)

スマホロ通信第11号では、「5G」についての説明をしています。

裏面では「デバイス」について簡単な説明をしています。

スマホロ通信第10号(2023年5月 発行)

スマホロ通信第10号では、デジタル推進員についての説明と

ホロロジーにスマホロ通信のバックナンバーが掲載されたことについて

紹介しています。

裏面では「GPS」について簡単な説明をしています。

「なりわいを創る前」の若者たちによるコミュニティスペースづくりへのチャレンジ

上士幌町では、起業や新規事業を検討している町民に向けた事業計画書作成セミナー「かみしほろ起業塾」を実施しています。

これまでに21人が受講し、5人の方が上士幌町で起業を実現されました。

一方、何かしてみたいけどまだ具体的な計画はない、自分にどんな可能性があるのか模索してみたい、という潜在的に起業に関心や興味を持つ人たちも数多く存在します。

まちづくり会社では、そんな「なりわいを創る前」の町民の方々に向けて、スキル、経験、知識を吸収できる場を提供する「開拓社プロジェクト」を、2022年度の秋から冬にかけ実施しました。

開拓社プロジェクト始動

開拓社プロジェクトに参加することになったのは、町内で活動する5人の地域おこし協力隊員でした。

プロジェクトの初回、自分たちにとって関心が高いテーマについて話し合った結果、「コミュニティスペース」づくりを行っていくこととなりました。

地域おこし協力隊として上士幌町に移住してきた時に感じた、「職場以外の人とのつながりをつくるきっかけがない」や「地域の中でやってみたいことが漠然とはあっても、相談先や進め方がわからない」という不安、「気軽に行ける場所や、目的がなくても立ち寄れる場所がない」という孤独な気持ちの記憶が、5人に共通してあったようです。

こうして、「コミュニティスペースplat(ぷらっと)」の企画が生まれることとなりました。

やりたいことの行先を方向づける、地図のような場所‐コミュニティスペースplat

そこから、コミュニティスペースのコンセプトや、来場者のコミュニケーションを促す方法、協力隊である5人だからこそできることは何か…

運営するコミュニティスペースのイメージを1つのものに近づけるため、開催までの3ヵ月間、多い時には週に2度のペースでミーティングが行われました。

イメージを共有しあう5人の協力隊、週に1度は顔をあわせていた

場づくりには、計画や準備に多くの時間がかかるということを、このプロジェクトの中で参加者たちは強く実感したようです。

その中で、スペースの名称を、地図を意味する「plat(ぷらっと)」とすること、コミュニケーションツールとして「plat hope(プラットホープ)」をつくること、カフェメニューとして自分たちの出身にかかわるものを出すこと、ボードゲームタイムを設定することが決まりました。

カフェメニューではご当地ドリンクを販売、この日は静岡県のお茶

また、町内外で活動する同世代の方や、スキルを持つ方にも自分たちで企画の趣旨を説明し、賛同を得たり、協力をしていただき、企画内容を具現化していきました。

開催フライヤーは関係人口である大学生にデザインをお願いし、町内へ配布した

あったらいいなを共有するボードplat hope(プラットホープ)

「plat hope(プラットホープ)」とは、上士幌でやってみたいなと思うことや、上士幌にあったらいいなと思うものを自由に書き込めるボードです。

plat hopeのデザインは、関係人口である20代の方にお願いし、初日のワークショップでは、そのデザインコンセプトについても語っていただきました。

「plat hopeは9つの大陸でできており、それぞれ、『ささえる』、『まわす』などのスキルを象徴するような意味を持っています。それぞれのスキルだけでは、もしかしたら、書き込んだhopeは叶わないかもしれない。

では9つあるスキルをどのように組み合わせたらいいのか。

組み合わせるといっても、9つのスキル全てを一人で習得するには相当な努力とセンスが必要です。

でもそれを、チームで行うことにすれば、互いのスキルを活かしあうことができます。

『自分は何をやりたい人なのか?、どんなことに困っているのか?』

発信することでチームができると思います。ですが、チームですすめるためには、発信だけでなく「対話」も必要になってきます。

『plat hope』の9つの大陸はあえて抽象的にしていますが、そういったスキルの活かし方や対話の重要性も含めて、hopeを書いている皆が考えるアイデアこそが、『plat hope』の大陸のライフラインになると思っています。」

来場者の方も、運営メンバーも、デザイナーの話に耳を傾けながら早速たくさんの「hope」を書き込みしました。

6回の開催が終わるころには、どの大陸もたくさんのhopeとアイディアで埋められました。

6回の開催を終えて書き込みがすすんだplat hope

開催日の様子

2回目以降の開催では、初対面同士も自然にコミュニケーションをとれるよう、ボードゲームが実施され、立場も年代も様々な来場者の方々が同じテーブルで和気あいあいと交流を楽しみました。

多世代交流が実現したplatでのボードゲーム

また、platの趣旨に賛同した協力隊の仲間が来場してコーヒーの提供をしてくれたり、町外の協力隊が開催に合わせて来町して飛び入りでゲームを実施するなど、来場者が場の運営に積極的に参加する場面も見られました。

最終日には、それまでの5回の開催中に来場された方たちと一緒に、「plathope」に書いた内容や想いについてシェアしあうワークショップが実施されました。

「まわす」の大陸に、「町内に高校生が働く場所をつくりたい」と書いてくれた方は、町内で仕事をつくることで需要に応え、町内での消費を促す、そしてその消費活動が、雇われた高校生に給与として支払われる、町内での経済を「まわす」だけでなく、その循環を次の世代にも「まわす」という想いを話されました。

また、同じ「つくる」の大陸に関連性のあるhopeを書いた方同士で「今度一緒に◎◎しようよ!」と意気投合する姿も見られました。

最初は「コミュニティスペース」という聞きなれない言葉の場で、どう過ごしたらよいのか戸惑う方も多かったようでしたが、6回の開催を終えた後の来場者アンケートでは、

「上士幌に来てから様々な集まりに参加してみたけれど、1番自分にしっくりきて、1番楽しい場所でした。」

「知っている人の知らない面を知る機会となりとても良かったです。自分にとって意義のある時間と場所になりました。」

「ほかの人と交流することで、自分の立ち位置やこれからどうしていきたいかも見えてきて、自分のことを知る機会にもなりました。」

「platでのコミュニケーションの中で様々な人の思いや考えに触れ、刺激を得られる場所でした。」

「連続で来ていますが、毎回違う方と交流ができるので楽しいです。日々をもっと楽しくしたいと考える仲間が町内にいることがわかり嬉しいです。」

などの感想が寄せられ、運営メンバーにとって手応えを実感できる結果となりました。

新しい出会いがある場所

自分自身について知ることが場所

これからに向けて刺激を得られる場所

起業まではいかないけれど、何かやってみようかなと思えた場所

こんな場所があったら自分自身や、自分と同じような人にとっても居心地の良い場所になるんじゃないか…

そんな5人の協力隊の想いから生まれたコミュニティスペース「plat」は、関わってくれた方それぞれにとっても、ぷらっと立ち寄ることのできる場所になったようです。

これからを開拓していく

5人の協力隊が手にしたものは様々です。

platの運営を経て、自分について改めて振り返ってみたいと思った人、自分の足りないスキルが見えた人、自分の向かいたい方向が居場所づくりではないと気がついた人。

この開拓社プロジェクトでの経験を土台に、それぞれが進んでいく方向を決めました。

5人にとってはplatの運営そのものが、今後の行先を方向づける、地図のような活動となったようです。

5人と同じようにこれからを開拓するすべての人が、自分の行く末をどう見つけどう進んでいくのか、「plat hope」がそれぞれの「生きる糧」になる瞬間が楽しみです。

これからを開拓する来場者。「plat hope」がそれぞれの「生きる糧」になる日も遠くない

まちづくり会社では今後も、「自分のこれから」を開拓しようとする若者に向け、場づくりだけでなく、自分の可能性をひろげるきっかけとなる事業を展開していきます。