【ライター講座受講生記事】上士幌町の熱気球を支えてきたレジェンド菅原さん【熱気球体験談】

上士幌町に熱気球がやって来て48年、当初は5基ほどから始まった熱気球フェスティバル(現、北海道バルーンフェスティバル)

その当時から熱気球に携わっているレジェンドがいます。上士幌バルーンクラブの菅原博治さん。今回、その菅原さんにライター入門講座で取材をさせてもらいました。

WRITER

三角 一彦(みかど かずひこ)

【ライター入門講座受講生】1966年6月5日生 55歳 クリスチャン。上士幌町に生まれ育ち、上士幌高校 卒業後道内各地で仕事をした後、2018年に上士幌に戻ってくる。現在地元の福祉施設に勤務している。

風をよむ

早朝7時すぎ、立春が過ぎたとはいえ北十勝上士幌の気温は−12℃ほどの寒さです。熱気球を上げるための風を読むために、パイロットバル―ン (ヘリウムが入った黒い風船、通称パイバル) を飛ばします。上空高く上がったパイバルは素人では確認できませんが、菅原さんはしっかりと見つめています。一見穏やかな風に思えますが、地表と上空との違いに、神経を集中させていました。

パイバルを見つめて上空の風をよむ菅原さん(中央青のジャンパー)とチームの方たち

写真:土門史幸

風を確認して、フライトOK。

この日のパイロットは、この世界の中では数少ない女性パイロットの青木知子さん。今回は特別にライター入門講座受講生の私(三角)と、宮崎さんの二人も同乗させてもらいました。

熱気球レジェンド

菅原さんは上士幌町の熱気球黎明期からバルーンに携わっているレジェンドの一人で、その経歴は40年以上になります。この町の熱気球フェスティバル(現、北海道バルーンフェスティバル)は1974年に始まりました。しかし第5回大会までは上士幌町の熱気球は無く、第6回大会から上士幌バルーンクラブを結成して出場するようになったそうです。

菅原さんがパイロット免許を取得したのは1981年。当初パイロット技術があまりなかった時は、間違って畑に着陸してしまい、作物を傷めてしまったり、酪農家さんの牛をビックリさせ暴れさせてしまったりしたそうです。そのような時はフライトの後に、地主さんの家や、牧場に行って謝っていたそうです。そうやって地域住民の方に受け入れてもらい、今では上士幌と言えば熱気球と言われるまでになりました。

菅原さんに熱気球の魅力を尋ねると、景色の素晴らしさや、爽快感もさることながら、仲間との繋がりが楽しいから続けられたとのことです。フライト後の、お酒を交わしながらの熱気球談義が何とも言えないとのこと。

今はコロナ禍の状況ですが、心置きなく談義の交わりが持てるようになってほしいと思っていることでしょう。

そんなレジェンドな菅原さんは、今では後進指導の顔を持っており、日本気球連盟のインストラクターとして指導されています。たくさんのパイロットを送り出してきた菅原さんは仲間とフライトを楽しむ時と、インストラクターの時とでは別の意識でされていると言われていたのが印象的でした。

一緒に乗る人たちの命もあずかるフライトの指導に関しては、厳しさを持ってされるのは当然のことと思われます。

菅原さんは「安全にフライトする技術面だけではなく、熱気球は一人では飛べない、協力してくれる人やお世話になった人達に感謝の気持ちを忘れないでほしい」と言われます。その上で熱気球の楽しさを広めてほしいと願っておられるそうです。

離陸のためにバーナーを炊く青木さんと見守る菅原さん(中央後ろ姿)

写真:土門史幸

菅原さんの指導を受けた教え子の一人である青木さんも、菅原さんから「安全にフライトする基本の技術を教えてもらっています」また「フライトするたびに同じ風は吹かないので、その日その時の風を感じながらフライトをしています」とお話されていました。

青木さんは熱気球に対して「子どもの時から身近にあったもので、触りたかったものに触れて、今とっても幸せ」と嬉しそうにお話されていました。そして菅原さんからは専門的な技術や知識の教えもありますが、一番にしていることは、気球を楽しむ! を大切にフライトされているそうです。楽しくなければ熱気球でないということです。

今回初めて熱気球に乗せていただき、全く不安なく乗れたのは、青木さんのパイロット技術が上手であるとともに、菅原さんの技術がしっかりと継承されていると強く感じました。

熱気球とは何ですか?

最後に「菅原さんにとって熱気球とは何ですか?」と究極の質問をしました。

「最初は好奇心から乗せてもらい、ノウハウが分かってくると次にパイロット。そしてグループの人間関係を絶えず保ちながらやってきた。今は長年の技術をインストラクターとして提供している」とおっしゃられました。

朴とつした人柄がにじみ出る菅原さん。チームみんなから親しまれていることが垣間見られました。

体力の衰えを感じると話しておられましたが、いつまでもお元気で上士幌町の熱気球を盛り上げていってほしいと思いました。

今回、ライター入門講座の取材を通して、冬の北十勝の雪原を眼下に臨み、サンピラー現象、ダイヤモンドダスト、遠くは東大雪の山並の素晴らしい景色を見ることができ、風も穏やか、のんびりと空の散歩を楽しませてくださったことに感謝をして、この記事を終えます。

素晴らしい上士幌町の景色!

取材させていただいた熱気球

写真:土門史幸

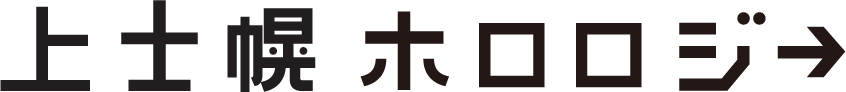

プロから学ぶ!ライター入門講座を開催しました

まちづくり会社では、町民のスキルアップを目的に様々な専門講座を開催しています。

今年度は『プロから学ぶ!ライター入門講座』を令和4年2月11日・12日の2日間で開催し、4人の町民の方が受講されました。

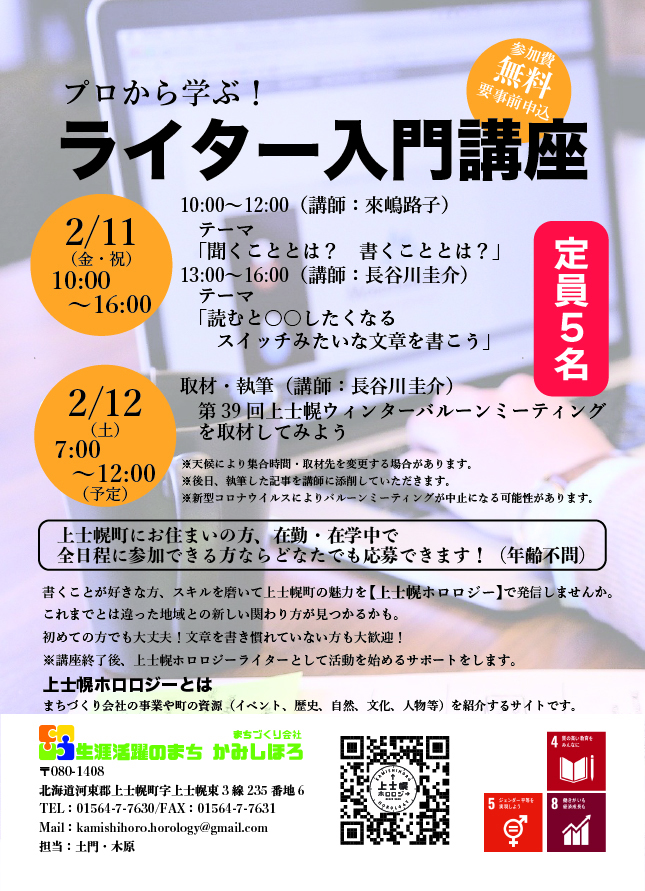

1日目は座学講義

プロのライターである講師から、原稿は自己表現の手段ではないので相手の視点に立って書くこと、取材ではすぐに分かったと言わず相手の話をさえぎらずに聞くことなど、原稿の書き方や取材の際の心構えについて講義を受けました。

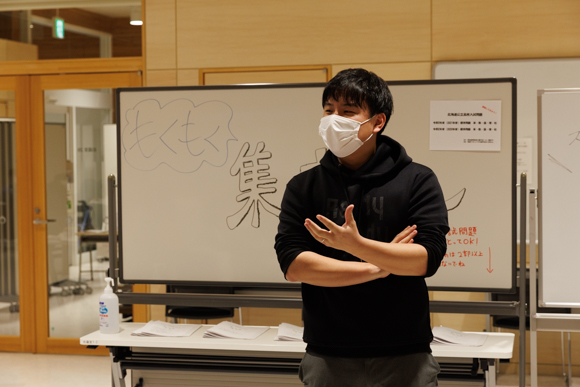

2日目は実践取材

1日目の座学で学んだ事をもとに実際に取材を行いました。

予定では上士幌ウインターバルーンミーティングを題材とするはずでしたが、新型コロナウィルスの影響で開催が中止になってしまいました。そんな中、上士幌町で活動されているバルーンチームがフリーフライトを行うということで、今回の取材に協力いただけることになりました。

受講生は取材を行いつつ、熱気球の立ち上げから搭乗まで体験させていただきました。

上士幌バルーンクラブとB.T.ZENの皆様、ご協力ありがとうございました。

熱気球の立ち上げから体験させてもらいました

4人とも初めてのフリーフライト体験

さて、4人の受講生が自ら体験・取材して書き上げたデビュー記事は、次回3月28日からホロロジーに掲載を予定しています。

取材の対象や日程・受けた講義も同じなので、作成した記事も似たような内容になるのでは??と思う方もいるかもしれませんが、取材の切り口はそれぞれ異なっています。ぜひ全記事ご覧いただき、4人の受講生それぞれの視点を楽しんでいただければと思います。

【人生を豊かにする】上士幌町まなびの広場2021夏・冬

上士幌町では「まなびの広場2021」が夏と冬に開催されました。

【人生を豊かにする】というテーマのもと、上士幌町や近隣町村に住む中学生と高校生を対象とし、自分の好きな「学び」(教科学習・ワークショップ・対話)を選んで自由に参加することができる。各自が好きな席で学校の宿題や受験勉強に取り組みながら、分からないところがあればスタッフが寄り添ってサポートをしてくれます。

WRITER/PHOTOGRAPHER

土門 史幸

フリーカメラマン。2021年6月から上士幌町で地域おこし協力隊としてまちづくり会社で活動中。苫小牧市出身。写真や動画で地域の魅力を伝えたい。空・水中ドローンも扱えます。

まなびの広場に参加した中高生のなかには夏・冬を通して、学力や考え方、メンタルが大きく変化する子もいました。

間近で目に見えて成長がわかるというのはすごいことだと思います。

まなびの広場を開催したあしたの寺子屋の代表である嶋本勇介氏はこう言います。

(株)あしたの寺子屋代表の嶋本勇介氏

「中高生が大学生スタッフとの関係性を自分たちなりに育んで養ってくれて、自分の可能性を広げてくれていると感じるのでこういう場が少しずつ出来上がってきたことがすごく嬉しい。夏は、【まなびの広場】のなかで中学生と高校生が同じプログラムを体験できる場をつくることにチャレンジしはじめた段階だったが、冬には生徒会の皆さんが積極的に協力してくれたり、高校生も自発的に中学生に話しかけてくれたりと、町の中高生の関係性も育ってきているのも良い変化だと思っている」と話してくれました。

中高生に自分の可能性について説く

中高生がどんどん成長していく【まなびの広場】

上士幌町での次回開催(2022年2月現在)はまだ決まっていないようですが、嶋本氏は上士幌町で【まなびの広場】を続けていきたいと言っていたので、また開催されることを楽しみにしたいと思います。

全プログラム終了後、中高生がスタッフに感想を書いた手紙を渡した

今回開催された【まなびの広場2021夏・冬】の詳細は下記のリンクから見ることができます。

ぜひチェックしてみてください!

また、上士幌ホロロジーでは過去に【まなびの広場】についていくつか記事にしています。

こちらもぜひご覧ください!