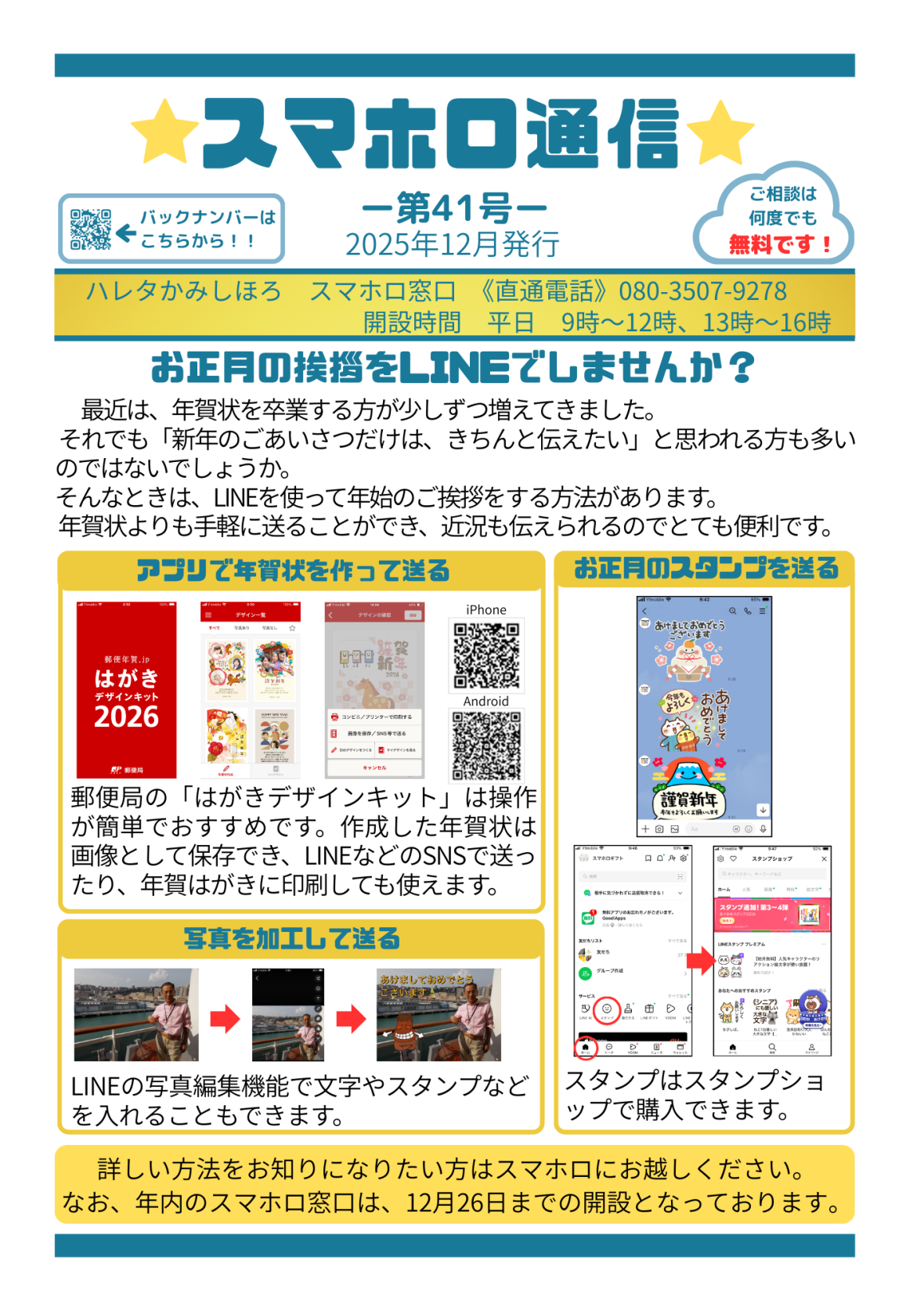

スマホロ通信第41号(2025年12月発行)

スマホロ通信41号では、LINEを使った年始の挨拶の方法を紹介しています。

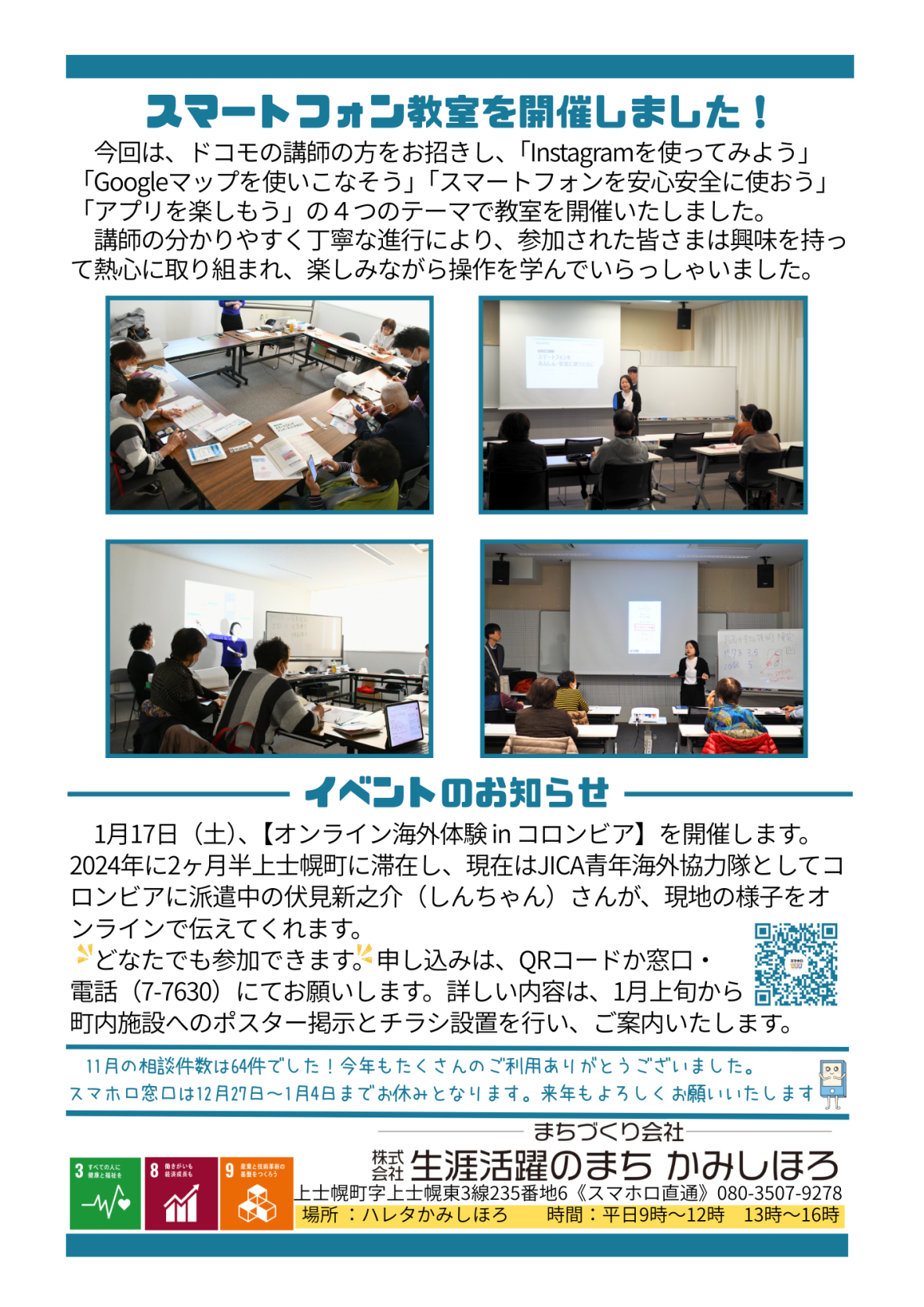

裏面では「スマホ教室」のレポートを掲載しています。

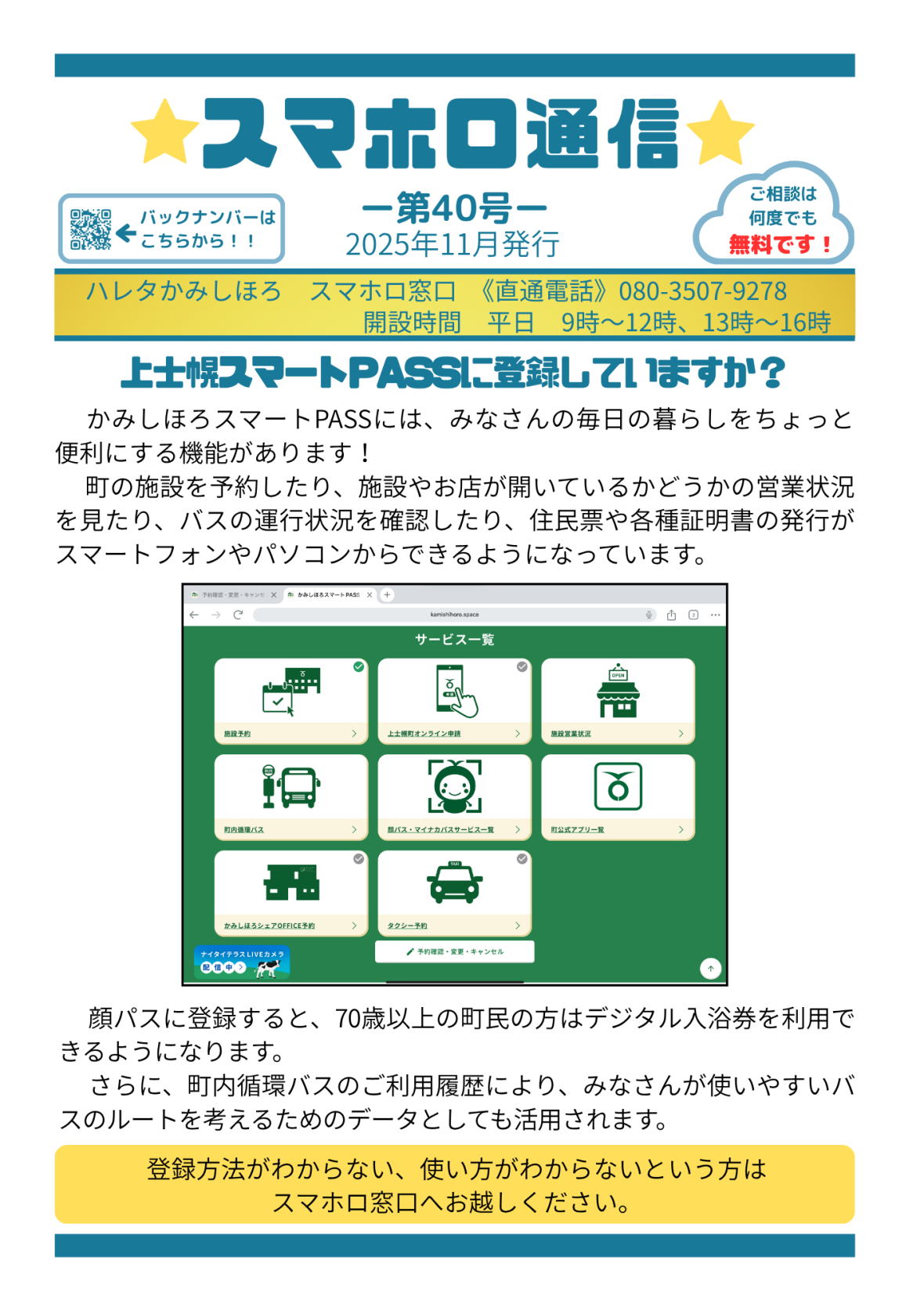

スマホロ通信第40号(2025年11月発行)

スマホロ通信40号ではスマートパスについて掲載しています。

裏面では「オンライン海外体験」のレポートを掲載しています。

モノがつながり、人がつながる日「かみしほろクリーニングデイ」開催レポート

2025年9月13日(土)、道の駅かみしほろの芝生エリアで「かみしほろクリーニングデイ」が開催されました。

クリーニングデイとは「フィンランド発祥のアップサイクル(再価値化)をテーマにしたリサイクル・カルチャーイベント」です。

不要になったモノをフリーマーケット形式で交換・販売し、リサイクルのハードルを下げることと、モノを通じて地域の交流を深めることを目的としています。

上士幌町でもリユース&コミュニティ施設「ツナグ」のオープンから1年を迎えるタイミングに合わせて1周年を記念するとともに、より多くの方に「ツナグ」を知っていただき、町内における3R(リサイクル、リユース、リデュース)の更なる推進を図ろうと実施されました。

リユース&コミュニティ施設「ツナグ」の詳細はコチラから↓

当日は曇天ではありましたが、のんびりした空気のなかで約300人の方が来場されました。

実施内容を詳しくレポートしていきます。

出張ツナグ~モノと人をツナグ~

会場には、リユース&コミュニティ施設「ツナグ」のリユース品を実際に手に取れる「出張ツナグ」コーナーが開設されました。

当日は約12kg分の品物が、15人の新しい持ち主のもとへつながれました。

新しい持ち主になった方々からは、

「このマグカップ使いやすそう!」

「素敵な取り組みですね」

「今日はキャンプに来たんですが、夜は寒そうなので、この上着で過ごそうと思います」

とさまざまな感想が聞かれました。

皆さん、一期一会の出会いを楽しまれた様子でした。

青空フリーマーケット~気持ちをつなぐ~

芝生の上に並んだ「青空フリーマーケット」

今回のイベントのメインとなる青空フリーマーケットでは、町内外の有志の皆さんが出店し、衣類や食器、雑貨などのリユース品に加え、着物をリメイクした小物や、昔の映画パンフレットなど、個性豊かなアイテムを販売されました。

出店された皆さんのモノとの想い出を聞いたり、自分では使わないけれど誰かに使ってほしい”もったいない”気持ちを引き継いだり…

イベント当日は、9月にしては寒い日となりましたが、出店者とお客さんとの間で交わされる会話はどれも温かいものでした。

フードドライブ 〜“もったいない”を“ありがとう”に〜

フードドライブで食品を受付

家庭で余っている食品を持ち寄る「フードドライブ」コーナーには、町民の皆さんより乾麺や缶詰、レトルト食品など総量17.6キロが集まり、後日そのすべてがフードバンクへ寄付されました。

モノと向き合うため、自分を整えるワークショップ

『わたしという”家”を整える』ワークショップ

会場の一角では、モノと向き合うためのワークショップも開催されました。

心を整え、身体を整える

参加者の皆さんからは後日「これからの断捨離や片付けのきっかけになりました」「習ったストレッチをお昼休憩中に実施しています」という感想があったようです。

SDGsワークショップとごみゼロブース

親子で楽しめるマグネットづくりも開催

他にもペットボトルのフタをアップサイクルしてキャンディ型のマグネットを作るワークショップ、リサイクルクイズやゴミ分別魚釣りゲームを楽しめるごみゼロブースも設けられました。

子どもから大人まで楽しくアップサイクルやリサイクルについて学ぶ姿が見られました。

大人も子どもも楽しいゴミ分別魚釣りゲーム

日常の中でも、モノと向き合う

「かみしほろクリーニングデイ」は、参加された方にとってモノとの向き合い方がちょっと変わるきっかけとなったり、モノを通して人と人がつながる日となったようでした。

上士幌町では今後も、「ツナグ」を中心にリユースを推進し、もったいないの気持ちをツナグことで、人と人もツナグ取り組みを実施していきます。

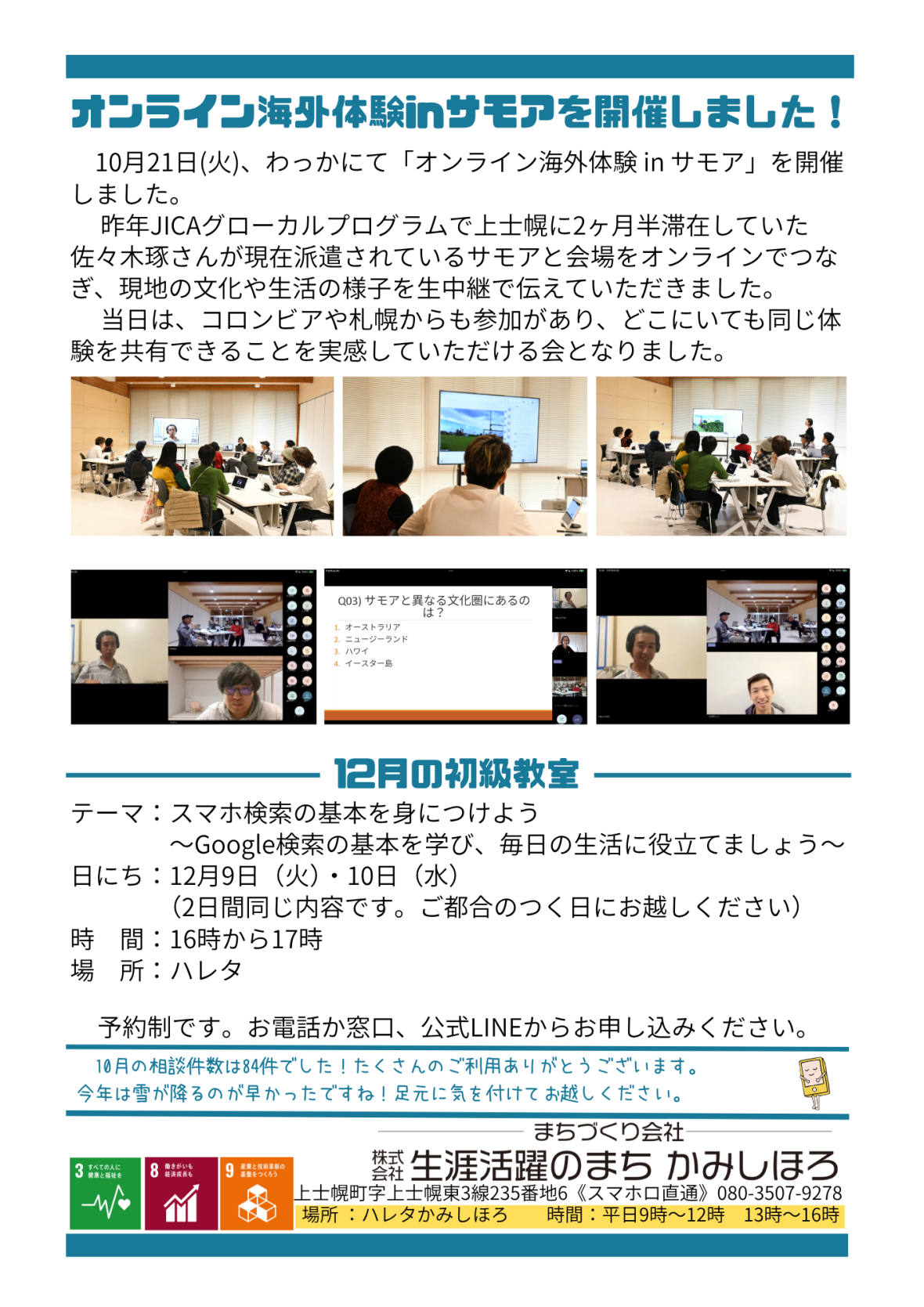

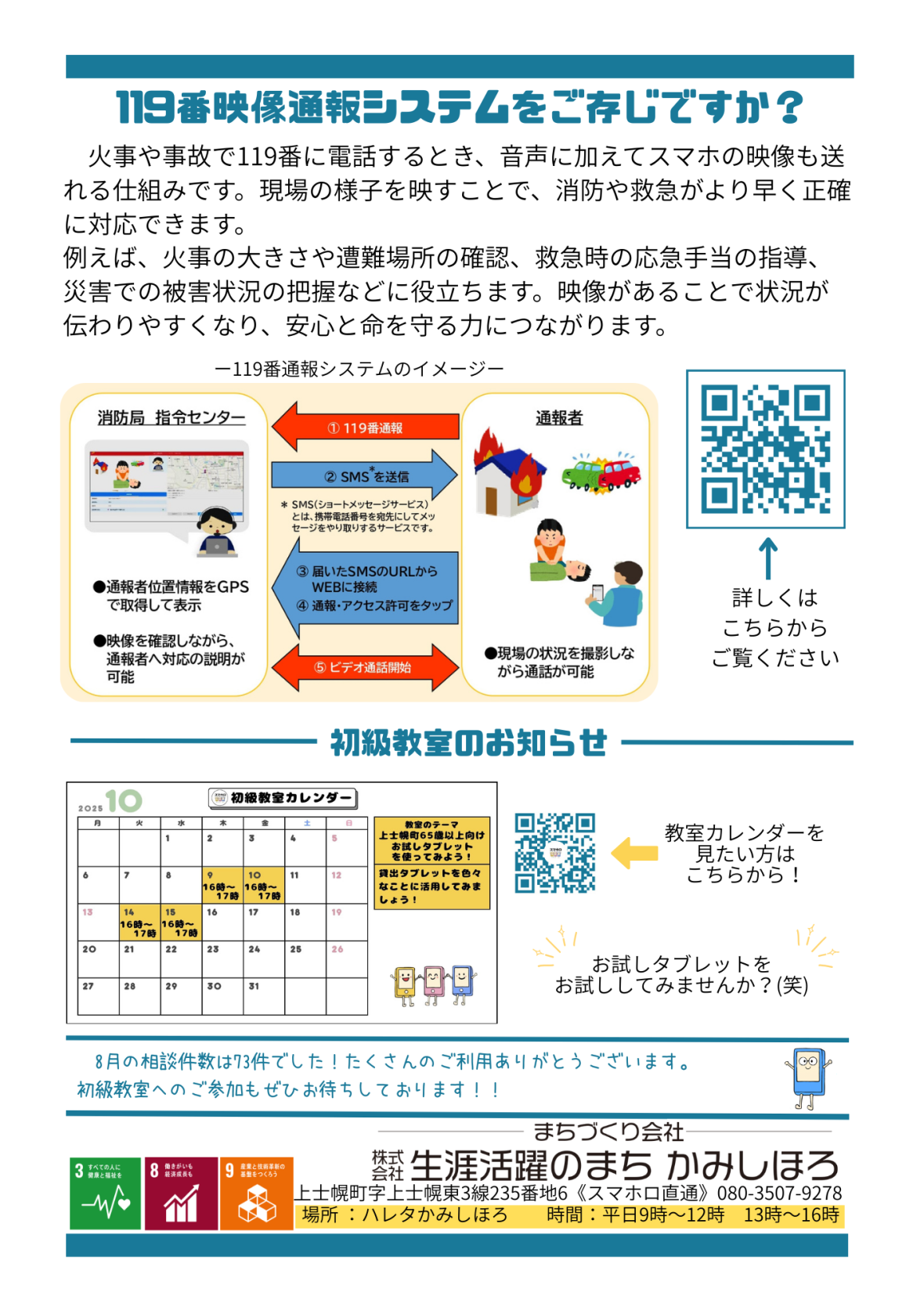

スマホロ通信第39号(2025年10月発行)

スマホロ通信39号では上士幌エクササイズの視聴方法について掲載しています。

裏面では、上士幌町民向けお試しタブレットの紹介を掲載しています。

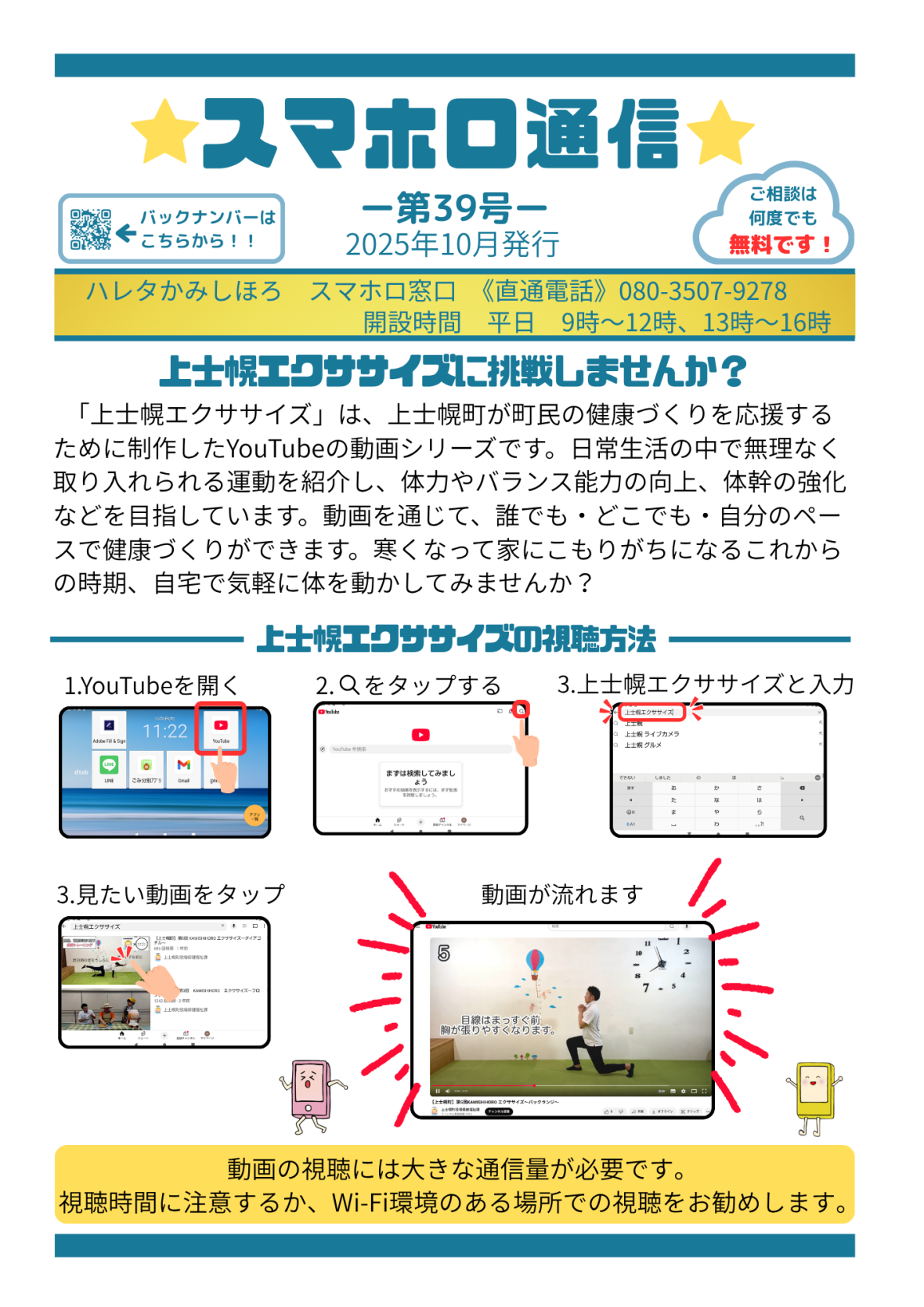

スマホロ通信第38号(2025年9月発行)

スマホロ通信38号では、@InfoCanalについて掲載しています。

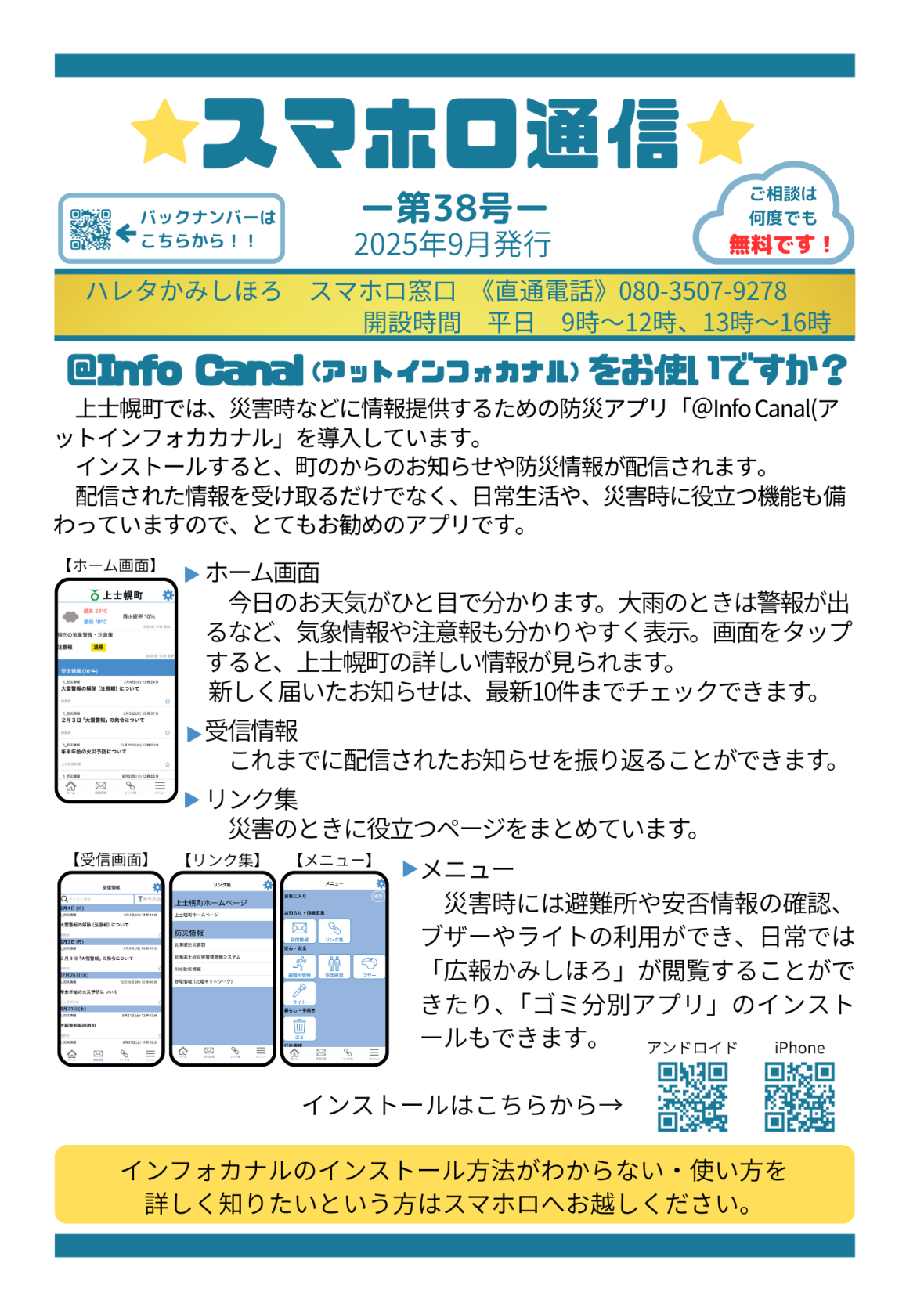

裏面では「119番映像通報システム」について掲載しています。

自然を残し、観光を創る人~LNTインストラクター杉本陽介さんインタビュー~

北海道は、本州とは異なる雄大な自然環境を有しています。そのため、北海道ならではの体験としてアウトドアを楽しみに来られる方も少なくはありません。

そんな中で、【環境に対するインパクトを最小限にして、アウトドアを楽しむための環境倫理プログラム】(※1)Leave No Trace(リーブノートレース)のインストラクターの資格を取得した方がいます。株式会社karch(上士幌町の観光地域商社。以下、カーチと記載)の杉本陽介さんです。

(※1)https://lntj.jp/より引用

今回の記事では、杉本さんに、Leave No Trace(以下LNTと記載)の考え方や、これからの上士幌町の観光事業についてお伺いしました。

株式会社Karch

杉本 陽介さん

|すぎもと・ようすけ|

北海道石狩市出身。札幌、東京で医療系の会社に従事した後、北海道に戻りたいという気持ちから、二ペソツ山のある上士幌町へ移住。2022年10月より株式会社karch勤務。現在は社内のアウトドア・DMO事業の中心として活動。2024年12月にLeave No Traceのレベル1インストラクターとなる。

痕跡を残さず、自然を残す、Leave No Trace

――杉本さんが取得されたLNTのインストラクターとはどのようなものなのでしょうか。

LNTは、なるべく環境に負荷をかけずにアウトドアを楽しむという考え方です。インストラクターの資格を取得すると、その考え方を伝えていくためのワークショップが開催できるようになります。

例えば、きれいな牧草地に人間が踏み込んでいく、その踏み跡が道になってしまったり、焚火で地面が剥げてしまったり、人間の糞尿によって環境が汚染されてしまったり…そういうのを抑えながら、でもアウトドアをやらないわけではなく、しっかり考えて楽しんでいこうというプログラムです。

LNTの環境へのインパクトを最小限にするための7原則

――今後上士幌町でも、LNTの考えに基づいた、観光振興をしていく予定なのでしょうか?

そうですね。まずはカーチが団体としてLNTの登録をしていければと考えています。自治体も登録ができるので、いずれは上士幌町として登録していけるといいなと思っています。

――登録によるメリットはどんなことが考えられますか?

登録をすることで、登山道や自然景勝地に標識掲示ができたりします。訪れる方の意識も高まると思いますし、登録をきっかけにインバウンドのお客様を呼び込めるのではないかとも考えています。

――インストラクターになられたことで、杉本さん自身の行動や考え方は変わられましたか。

考え方が大きく変わりましたね。

元々、アウトドアは趣味として楽しんでいたので、登山もよくしていました。

登山では携帯トイレを持つようにという案内が多いのですが、野生動物の糞尿と人間の糞尿に違いがあるのか?と懐疑的だったこともあり、正直忘れてきてしまう時もありました。

でもそのLNTの講習の中で、人間は添加物を摂取しているから、糞尿1つでも野生生物や自然環境に影響を与える可能性があるという話があって、本当にそうだなと納得しました。そこからは必携しています。

山登り中の杉本さん、もともとアウトドアは趣味だった

もう1つ、星の砂ってご存知ですか?それを持ち帰れることを売りにしていたところ、数年で全くなくなってしまった島があるというエピソードも、そのLNTの講習の中で聞きました。

星の砂って有孔虫の殻なので、我々の知っている”星の砂”として堆積するのに何年も何年もかかるんですよね、それがたった数年でなくなるってすごいなと思って…それこそインパクト大で衝撃を受けました。

――これくらい大丈夫だろうと思っていても、実際自然に対してどういう影響がどのくらいあるのか、計り知れないって恐怖ですよね。

はい。なのでLNTの講習後、自分がコンテンツをつくる時にも、いかに自然にダメージを与えずにできるか、というのは念頭に置くようになりました。

二ペソツ山に呼ばれて

――杉本さん自身についても教えてください。

カーチで働かれる以前も、アウトドア関係のお仕事をされていたんですか。

いえ、以前は医療系の会社の営業職として働いていました。

もともと北海道の石狩市出身で、仕事で札幌、東京で働いた後、やっぱり北海道がいいな、帰りたいなと思って転職しました。

――ご出身の石狩市ではなく、上士幌町に移住を決められたのは、何かきっかけがあったのですか。

地元に戻るのか、北海道の中で好きな町に行くのか迷ったのですが、せっかくの機会だし、好きな町にしようと思って。

それで二ペソツ山のある上士幌町に決めました。

杉本さんを呼んだ二ペソツ山(杉本さん撮影)

実は、北海道に戻ろうと考える以前から老後は上士幌町に住みたいなとぼんやり考えていたんです。二ペソツ山にすぐに登りに行けるから。

――二ペソツ山に呼ばれた男だったんですね!(笑)

そうですね(笑)ちなみに二ペソツ山は現在、往復でおおよそ12時間くらいかかる奥深い山です…。

ただ正直、上士幌町には登山をしに来ていた、というだけだったので、どんな町なのか、人口がどれくらいで、どんな産業が盛んなのかとか、そういった情報は全然知らなかったんです。それこそ、どんな仕事があるのかとかも知りませんでした。

――杉本さんは、アウトドアや観光業を仕事にするために移住してきたのかと思っていました。

アウトドアはあくまでも趣味だと考えていました。

むしろ、せっかく二ペソツ山のある上士幌町に来るのであれば、山に登る時間をしっかり確保したいなと思いまして。

それでオフィスワーカーとして働ける会社を探し始めました。

――なんせ12時間もかかりますもんね…

はい。それで調べていくうちに、カーチを見つけて、地域商社として観光業を中心に色々面白そうなことしているなと思って。

電話して、面接していただく流れになりました。

後々聞いた話では、面接の時に趣味がアウトドアですという話をしていて、ちょうどその時くらいからカーチでもアウトドア関連の事業展開を考えていたとのことでした。

そういったタイミングが合致して、採用していただくこととなりました。

趣味が仕事に活かされて

――それでは、カーチでも最初からアウトドア事業を担当していたわけではないのですね。

最初はナイタイテラスや道の駅のショップでの業務を担当していました。その後、インフォメーション業務に移り、今現在はアウトドアの体験コンテンツの企画から販売までを担当しています。あとはタウシュベツ川橋梁や糠平湖ワカサギ釣りのガイドもしています。

――たしかに、最近は道の駅でお姿を拝見していないように思います(笑)。

最近は外にいることがほとんどですね。

――ガイドも杉本さん個人が志していた、というよりも、アウトドア事業の担当として必要があって、気が付いたらガイドになっていた、という感じですか。

どちらかと言うとそうですね。

とはいえ、やっぱりタウシュベツ川橋梁のツアーはすごく人気があって、そういう需要に応えたいという気持ちはありましたし、趣味も活かせて、むしろガイドになれるなんて、ありがとうございますっていう気持ちでした。

お仕事中の杉本さん

もちろん私1人だけでは、お客様の需要に応えきれないので、地域ガイドの養成プログラムをカーチ主導のDMO団体で主催して行っています。今はそのプログラムに参加された地域ガイドの皆さんのとりまとめも自分が担当として行っています。

――なるほど。

お話を伺っていると、杉本さんの場合、好きなことを仕事にしようと思ってて就職されたわけじゃないのに、やってみたら、好きなことの方がやってきた、仕事の中に自分のやりたいことがあったという感じなんですね。

まさにそんな感じです。

それに、ガイドとして同行した時にお客様からダイレクトに感謝の言葉をもらえるのもやっぱりすごく励みになっていますね。

「楽しかった」とか、「生きているうちに見られて良かった」とか。そういう言葉を聞くと、こちらこそありがとうございますという気持ちになります。

もちろんガイドが毎日続けば体力的にも大変ですし、調整も大変ですけど、カーチに入ってから朝、仕事に行くのが嫌だな~っていう気持ちが全くないですね。

今は、この仕事本当に自分に合っている仕事だな、天職だなって思っています。

――最高じゃないですか(笑)

そうなんです。職場環境としてもすごく恵まれていて。アウトドア事業については上司と一緒にすすめているんですが、色々と意見も聞いてもらえています。

杉本さんが企画したナイタイ高原牧場でのキャンプ風景、好評を得ている

ただその分、責任は感じますね。アウトドアの体験コンテンツは、当たり前ですが、全てゼロから組み立てて。これまでの販売実績がないので自分が良いと思って商品化したものでも、全然お客様が来ないってこともあります。

最近になって、付加価値をつけているからこそお客様も喜んでくれるという想いにとらわれすぎていたのかも?と気が付きました。

持続可能に、長期的に自然を楽しむ

――LNTのインストラクターとなられた今、杉本さんやカーチの今後の展望などをお聞かせいただけますか。

観光業全体で言えば、インバウンドのお客様をもっと呼び込みたいですね。

特に上士幌町は観光で来られる方の滞在時間が少なくて、消費額も少ないということが課題です。

ちょっと切ないですが、通過点という感じが否めない…。

その点、ナイタイ高原牧場でのキャンプの企画とかはそこを目的にお客様が来て下さる。だからそういう商品をどんどん作っていきたい。

ナイタイ高原牧場の夜

実は、LNTに触れる前には、ナイタイ高原にジップライン(※2)を作ったら、インバウンドをはじめ、たくさんの方に来ていただけるのではないかと考えたこともあります。

(※2)自然の中にワイヤーロープを張って滑車を使って滑り降りるアクティビティ

――たしかに楽しそうですが、自然への負荷はすごそうですね…

今は、そうじゃないよな、持続可能じゃなかったなって思います。もっと長期的な考えで自然と共生しながら楽しめる観光を推進していきたいと思っています。

そのためにも、地道な活動になるかもしれませんが、まず私自身のLNTのインストラクターの資格を活かして、子供達に持続可能にアウトドアを楽しんでもらうっていうことを伝えていきたいです。そして日本でもLNTの考え方がスタンダードになるように活動していきたいですね。

――観光資源として自然を活かしつつ、持続可能に、その上で上士幌町を観光の目的地に。

このビジョンは杉本さん自身のものでもあるし、カーチの観光推進の考え方の礎でもあるし、ひいては町のビジョンでもありますね。

そうですね。

ビジョンの重なりがあるからこそだと思うのですが、アウトドアの担当をすることになった時もLNTの資格をとる時も、そこに自分の強い希望があったわけではないのですが、今はやりがいをすごく感じています。

これからやりたいことが、会社の事業の中にたくさんありますからね。

――杉本さん、きっとこれからもずっとカーチにいますね、上士幌町にも…

これからも引き続きカーチで頑張りたいですね。最終的には、上士幌町にお墓立てると思うなぁ(笑)

――最高です(笑)

最後に、これから上士幌町に訪れる方にメッセージをお願いいたします。

自分自身、上士幌町民となった今でもナイタイ高原の景色はすごいなと感じます。元々北海道民なのに、この景色こそ北海道だなって思ったくらい…(笑)

上士幌町にお越しになる際にはぜひ遊びに行ってほしいですね。

造成している立場としても、ナイタイ高原は牧場でもあるので、本当は観光の場所とするのにもリスクが伴います。

そんな中でたくさんの方のご協力のもと実現している観光地でもありますし、だからこそLNTの考えが重要になってくる場所でもあると思っています。

そういう長期的に自然と共生していくようなLNTの考えをお伝えしつつ、まだまだ魅力が伝わっていない観光資源や景勝地を紹介していければ嬉しいなと思います。

お話を聞いているだけで杉本さんのワクワクを感じました

杉本さんの言葉や姿勢からは、上士幌町の自然と観光を未来へつなぐ力とワクワクする気持ちを強く感じました。

これから杉本さんが創る、持続可能な上士幌町の景色を見るのがとても楽しみです。

杉本さん、ありがとうございました。

\ 杉本さんの所属 /

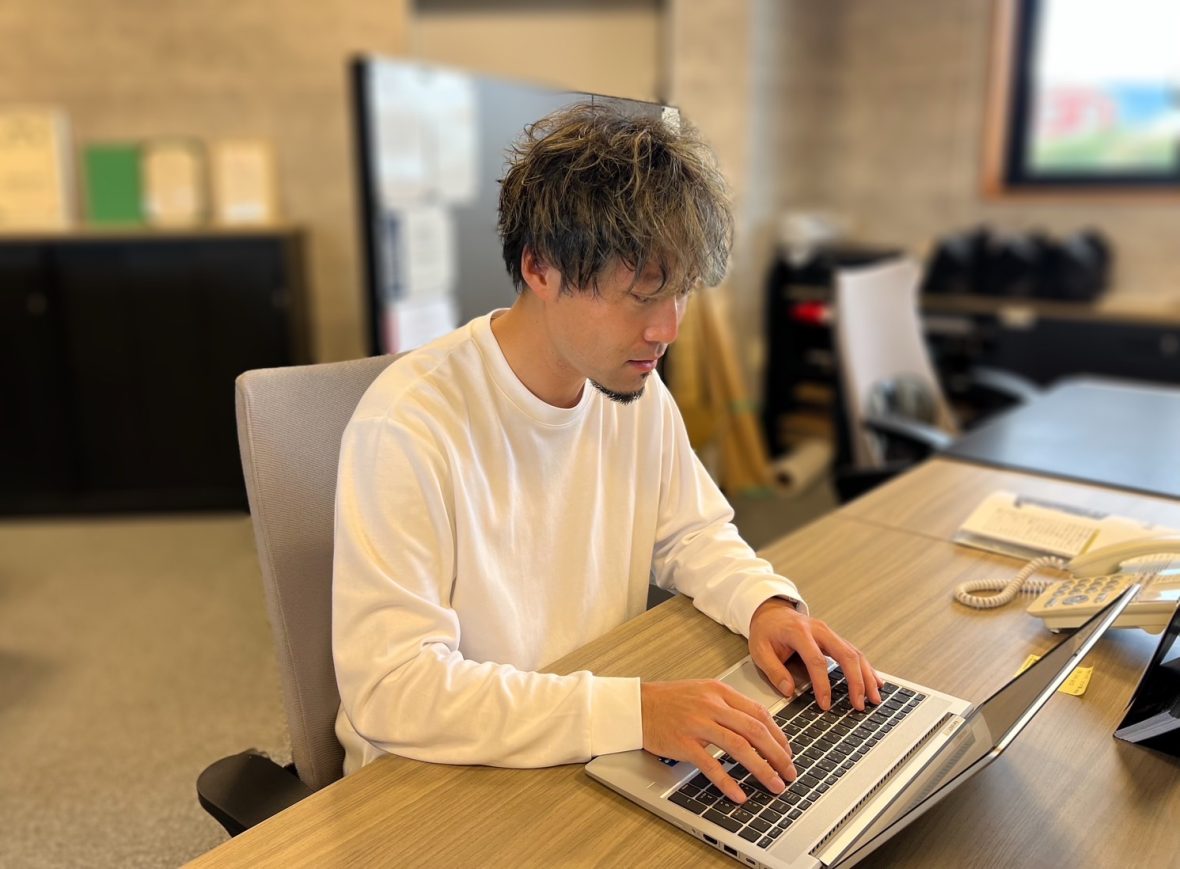

スマホロ通信第37号(2025年8月発行)

スマホロ通信37号では、バルーンアプリのスクラッチについて掲載しています。

裏面では「オンライン海外体験inミクロネシア」のレポートを掲載しています。

上士幌町で地域をおこす、とは?

地域をおこすとはどういうことなのでしょうか。

いま、暮らしの場を都市部から地方へと移し、その地域と向き合いながら自分らしい生き方を探し、見つけたものを、その地域や、自分の暮らしへ還元しようとする人達がいます。

地域おこし協力隊です。

地域おこし協力隊(以下、協力隊と記載)とは、都市地域から過疎地域に住民票を異動し、地域おこし支援や、農林水産業への従事など「地域協力活動」を行いながら、その地域への定住・定着を図る取組です。(総務省HPより抜粋)

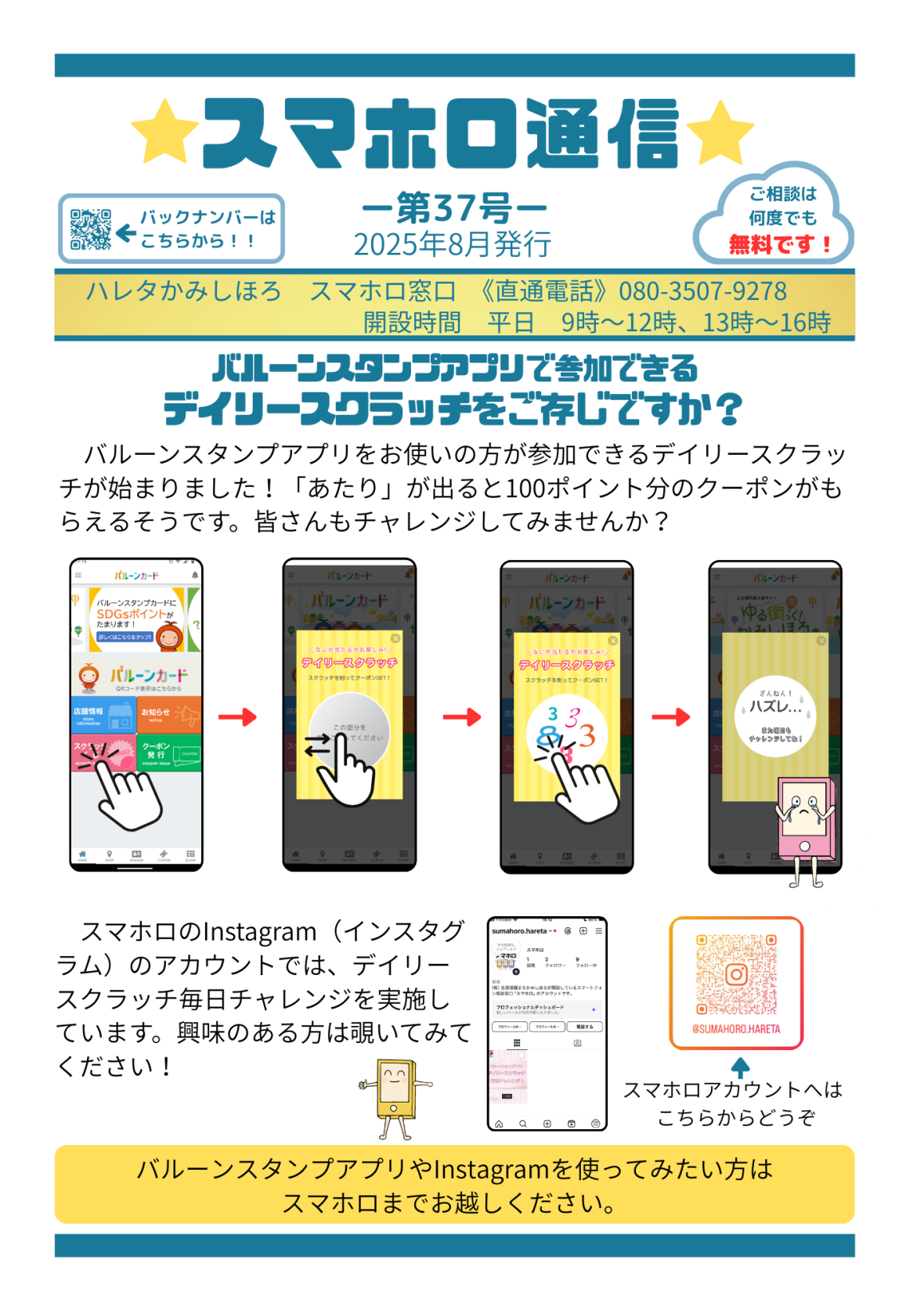

上士幌町の地域おこし協力隊

上士幌町では、制度ができた初期の段階より協力隊の受け入を行ってきました。現在も10名前後の隊員が幅広い分野で活動しています。

上士幌町の地域おこし協力隊定例会の様子

協力隊には、主に「ミッション型」と「フリーミッション型」の2種類がありますが、上士幌町は、募集の段階から、協力隊に期待される役割や、担ってほしい分野の内容が明記されているミッション型の協力隊を受け入れています。

ミッション型といっても必ずしも、専門的知識や資格が必須というわけではありません。むしろ自身の興味関心のある分野で、これまでの経験を活かしたり、これからやってみたいことに挑戦しながら、地域に還元していくお仕事がほとんどです。

上士幌町の協力隊一覧(上士幌町HPより/2025.8時点)

お試し地域おこし協力隊を実施しました

専門的知識や資格が必須ではない仕事とはいえ、協力隊は地域と関わりを持って向き合っていく仕事です。

何も知らない状態で、実際に移住して働くという決断をすることに不安を感じることも多いことでしょう。

そこで上士幌町では、2泊3日で協力隊の活動や暮らしを体験できる「お試し地域おこし協力隊」を実施しています。

今年の夏に参加したのは2名の方。上士幌町の暮らしや取り組みを感じ、実際に暮らしていくイメージができるよう、以下のスケジュールで実施しました。

まちのギャラリーhumiを見学

1日目:町を知る・人と出会う

初日は、上士幌町の取り組みや魅力を知っていただくため、自動運転バスの乗車体験や、町内の主な施設の見学ツアーを実施しました。

また、現役の協力隊や、卒業後に上士幌町で起業したOBOGとの交流会を開催し、現役協力隊が日々をどう過ごしているのか、町の取り組みの中にどのようにかかわっているのかについて、お話を聞いていただきました。

2日目:自然と触れ合い、上士幌町を体感

2日目は、早朝から、「上士幌町といえば!」の熱気球について、搭乗体験を行い、空から町の景色を一望していただきました。

熱気球の搭乗体験、良い天気でした

町長と交流する時間も設け、上士幌町のまちづくりの講話を聞いたり、意見交換も実施しました。

その後、町の中心部から18キロ離れた糠平方面にも足を延ばし、上士幌町の自然を体験していただきました。

糠平にて自然散策

午後からは、現在協力隊を募集している町役場の各課担当者より、具体的な実施業務や、着任後、どのようなミッションを期待されているか等について説明を受けました。

各課の担当者との交流会も実施し、仕事上の仲間となる可能性のある人たちと交流を深めていただきました。

3日目:帰路へ

2泊3日の短い期間ではありましたが、上士幌町の自然の豊かさや、町の取り組み、実際にその取り組みを実践する現役の協力隊や役場の担当者との交流などを通して、「上士幌町で暮らす」というイメージを持っていただいたのではないかと思います。

参加者の声から

お試し地域おこし協力隊に実際に参加した方からは、

「役場の皆さんもそれぞれが強い思いを持って仕事をされていて、だからこそこの町で様々な取り組みがたくさん実現されているし、そのサイクルが早いという印象を持ちました。

また、そういった土台があるからこそ、一人ひとりが自分の趣味や特技を拡げて誰かの喜びにつなげていく、という挑戦がしやすい町になっているんだなと感じました。」

「自然の豊かさもすごいと思いましたが、こんな小さな町で最先端のテクノロジーを活かして、町の課題に取り組んでいるというのは、とてもすごいことだと思います。移住者の方も多く、刺激の多い町だと感じました。」

と感想をいただきました。

役場担当者より説明を受けるお試し地域おこし協力隊のお二人

暮らす、働く、その前にお試ししてみませんか

上士幌町では、自分自身を活かしながら、地域をおこす活動をしてくださる、次なる地域おこし協力隊を引き続き募集しています。

今後、実際に上士幌町で現役の協力隊として活躍し、地域をおこす活動をしている方や、募集している協力隊の職種の詳細についてを、記事として紹介していく予定です。

記事を通して、地域をおこすとはどんなことなのかを知っていただき、「やってみたい」「ちょっと気になる」そんな気持ちが芽生えたら、ぜひお試し地域おこし協力隊に参加してみてください。

”地域と向き合いながら自分らしい生き方を探す”

皆さんにとって上士幌町がその”地域”なのかどうか、体感することで、実感できるかもしれません。

ある日の上士幌町(タウシュベツ川橋梁)

皆さまと上士幌町でお会いできるのを楽しみに待っています。

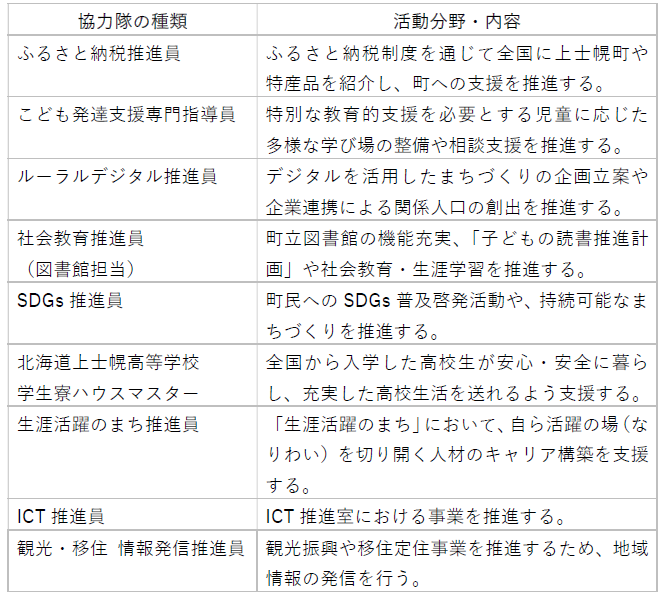

スマホロ通信第36号(2025年7月発行)

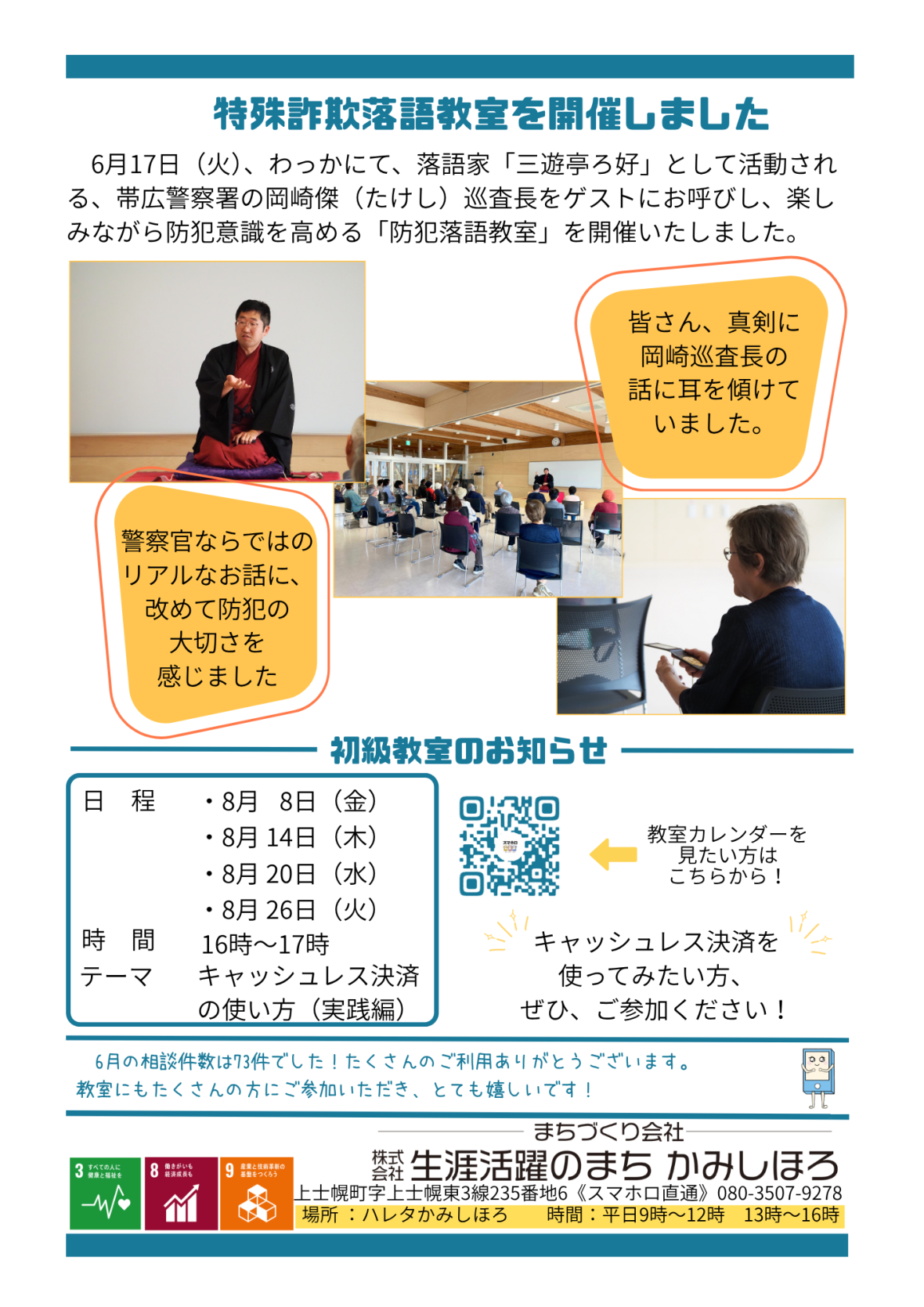

スマホロ通信36号では、スマホを使った特殊詐欺について掲載しています。

裏面では「特殊詐欺防犯落語教室」のレポートを掲載しています。

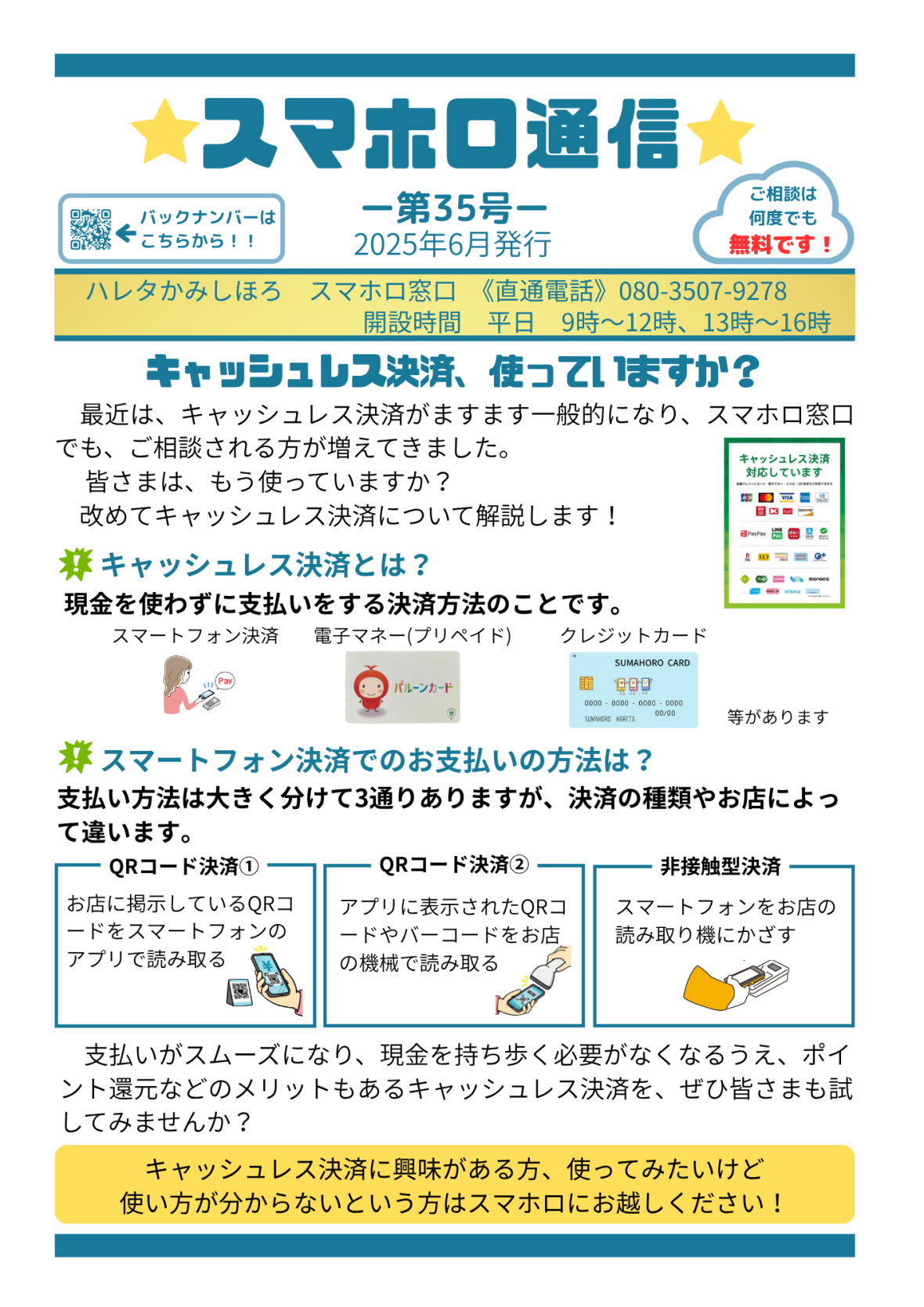

スマホロ通信第35号(2025年6月発行)

スマホロ通信35号では、キャッシュレス決済について説明しています。

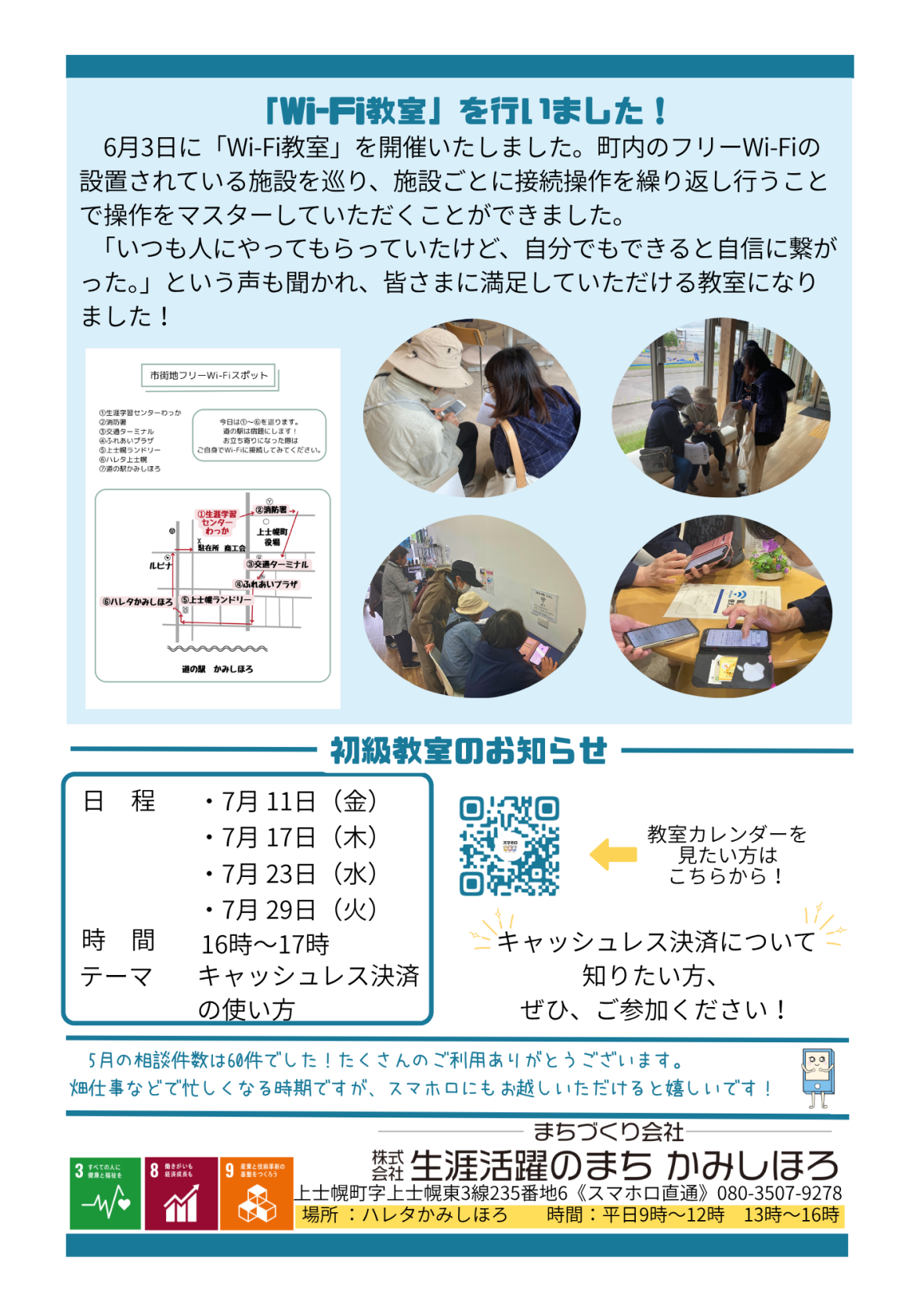

裏面では「Wi-Fi教室」のレポートを掲載しています。

町を彩る、花壇整備事業がスタート!

今年も上士幌町を南北に走る国道沿いの花壇整備事業がスタートしました。

毎年、サルビアやマリーゴールドなどの色とりどりのお花が元気に咲き続けられるように、アダプトプログラムの皆さまと人材センター作業会員の皆さまが活躍してくださっています。

△人材センター花壇整備事業についての記事はこちらから

専門講座でポイントを学びました!

5月20日には花苗の植栽に先がけて、十勝ヒルズのヘッドガーデナーである高田玲子氏をお迎えし、花壇づくりのポイント講習を開催いたしました。

高田先生には、花壇の土づくりから、植栽、散水までをご指導いただきました。

耕運機で土を耕すタイミングやそのスピード、苗の選び方や植え付ける前の根のほぐし方、苗に対する散水の方法についてなど、皆さんの理解が深まるよう、ホワイトボードに解説図を示しながらの丁寧な説明に、参加された方々は熱心に耳を傾けられました。

ホワイトボードに図を書きながら解説くださる高田先生

また、実演指導の時間には、ヘッドガーデナーである高田先生による植え付け作業を間近に見せていただきました。

上士幌町の花壇を美しく輝かせるため、どのように作業をしたら良いか、実際に目で見て確認できたことで、大きな学びとなった様子でした。

実際に目で見て確認、質問もたくさん出ました

また、事前に参加者の皆さまに、普段からガーデニングや植物栽培に関して疑問に思っていることをヒアリングし、その内容についても高田先生に解説いただきました。

バラやスズランの栽培に挑戦したい、ミモザを地植えしたい、多肉植物の寄せ植えをしてみたいなど、お花好きの皆さまから様々な質問が寄せられました。

植え付け作業を行いました

今後、専門講座で学んだ皆さまの知識が、国道沿いの花壇をはじめ上士幌町で花開く様子をどうぞお楽しみに!

■十勝ヒルズ

△高田先生が手入れする十勝ヒルズについて、詳細はHPをご覧ください

作業会員募集中

花壇整備事業によって植えられる花々は、5月には植栽が完了し、秋口まで国道を彩り続けます。人材センターでは、町の通りを美しく明るくしてくださる作業会員のお仲間を大募集しております。

ご興味のある方は、まちづくり会社担当までお問合せください。

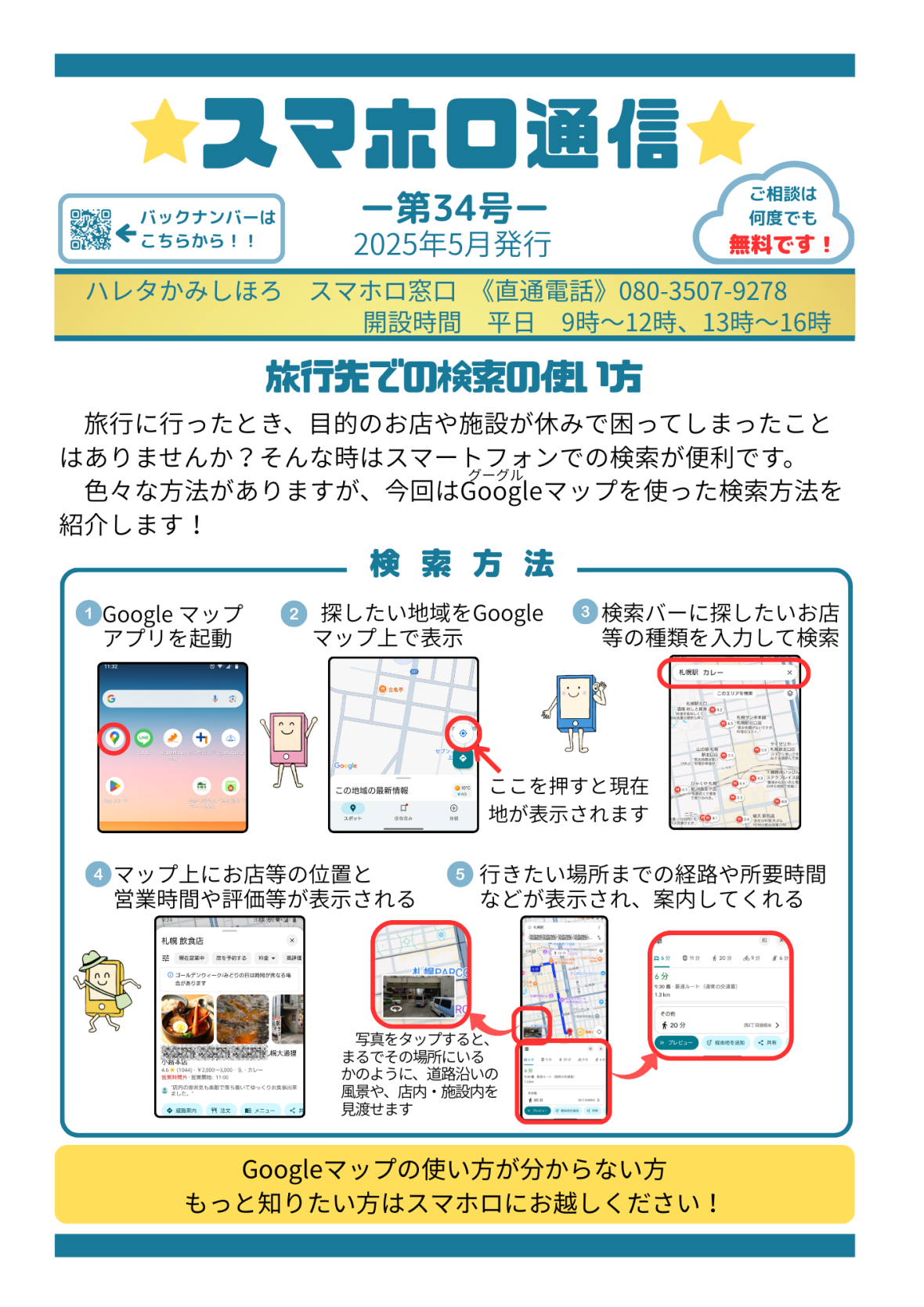

スマホロ通信第34号(2025年5月発行)

スマホロ通信34号では、旅行の時に便利なグーグルマップの使い方を紹介しています。

裏面では、「春のフォトウォーク」のレポートを掲載しています。

みんなで語ろう!昭和のかみしほろ

まちづくり会社では、上士幌町にお住まいのシニア層町民の皆さまが、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けながら周囲とつながれる、共助の仕組みづくりを目指して【生活支援体制整備事業】を実施しています。

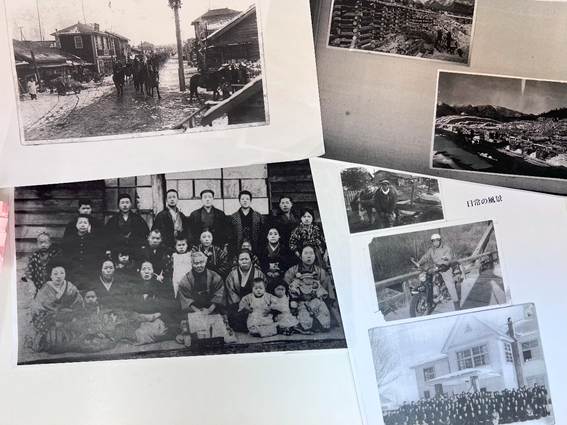

その一環として、2025年3月に、長年の暮らしの知恵や経験を持っていらっしゃるシニア層町民の皆様を対象とした研修会【みんなで語ろう!昭和のかみしほろ】を開催いたしました。

研修会へ向けて、まずは、シニア層町民の皆さまから昭和の上士幌町の写真をお借りしました。

お借りした写真をスキャンして資料にさせていただきました

町内を馬車が走る写真や、自宅の前で撮った記念写真などの日常の写真から、材木を切り出したり、馬で運搬したりする様子が写った、林業に関する作業風景の写真などが集まりました。

研修会当日は、30名の参加者の皆さまに、グループになっていただき、お借りした写真や昭和30年頃の上士幌町の地図を眺めながら、当時の記憶について語り合っていただきました。

グループで地図を見ながら語り合っていただきました

最初は“食”や“暮らし”といったカテゴリーでお話をいただきましたが、時間が経つにつれ、当時の貴重なエピソードがどんどん出てきて、まさに、話が尽きない研修会になりました。

どのグループも話が尽きません

開催後には、「第二弾も開催してほしい」「まだまだ語りつくせていない!」とのお声も沢山いただけましたので、今後も上士幌町の文化について楽しく語り合っていただける研修会を開催していく予定です!

次回も、どのような写真が集まり、皆さまからどんなエピソードが語られるのか、今から楽しみです。

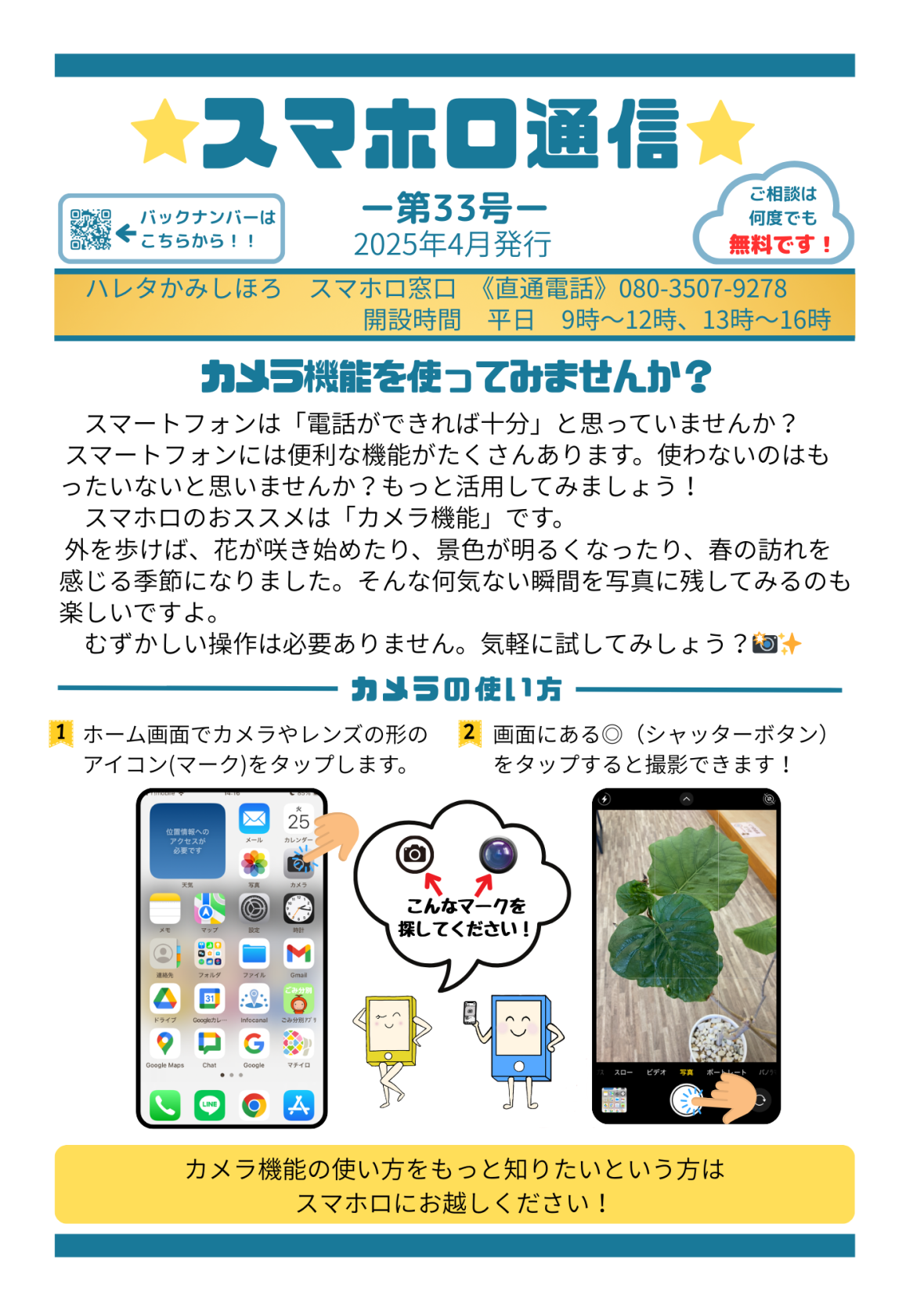

スマホロ通信第33号(2025年4月発行)

スマホロ通信33号ではカメラ機能について説明しています。

裏面では「昨年度行ったスマホ教室」の紹介と、5月の「スマホ初級教室」開催のお知らせを掲載しています。

“なりたい”を“なりわい”に変える場所「ハレタかみしほろ」~なりわい支援のご紹介~

まちづくり会社では、

上士幌町で何かをはじめたい…

起業に興味があるけれど何から手をつけたらいいか分からない…

上士幌町の資源を活用して何かできないか…

といった、上士幌町での起業や地域おこしに興味・関心のある方に向けたなりわい支援のプログラムを実施しています。

本記事では2024年度に取組んだなりわい支援についてご紹介します。

※関連記事

2024年度は

・十勝管内の起業家を招いてのパネルディスカッション

・コミュニュケーションデザイナーによるワークショップ

・ハレタかみしほろを活用したトライアルイベントの実施機会提供

・自己理解のためのワークショップ

・事業計画書を書き上げるセミナー、かみしほろ起業塾

を実施しました。

自分の可能性と地域の可能性の重なり合う世界を見出す【自分事と地域事】をコンセプトにパネルディスカッションでは、十勝管内で地域おこし協力隊を経て活躍している方をゲストにお招きしました。

ワークショップも同様のコンセプトで、自分事について言語化をすすめ、グループで共有し、客観的視点から再度自分事と地域事を検証するという内容で実施しました。

個別カウンセリングでは、自分の大事なこと、得意なこと、好きなことを意識化して自分軸で生きるきっかけづくりとして 名の方にカウンセリングを受けていただきました。

また、その延長として、カウンセリングのコーチによるビジョンを可視化するイベントも開催されました。

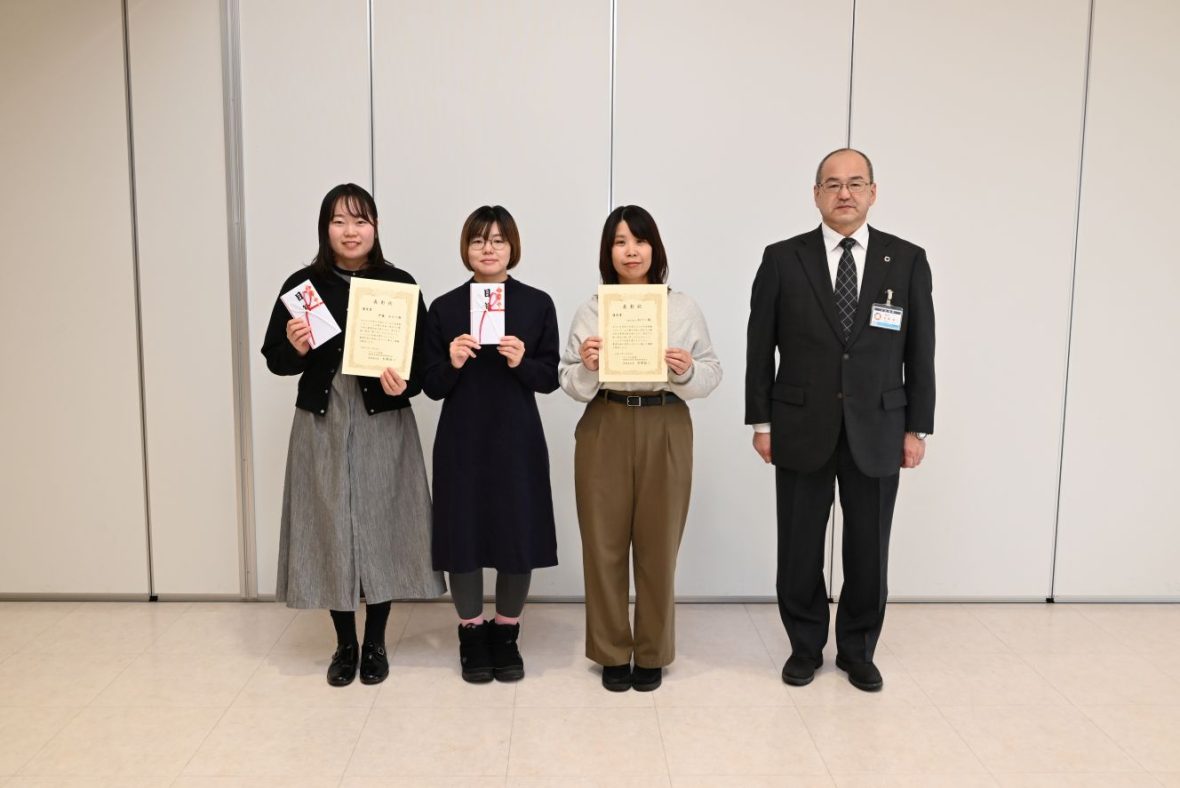

かみしほろ起業塾では、これまでのプログラムに参加した2組がセミナーを受講し、自分の思い描く事業を言語化及び数値化させました。

まちづくり会社では、来年度もなりわい支援を継続していく予定です。

2025年3月には、上士幌町でのなりわいづくり、地域おこしに興味のある方を誘致するイベント「北海道移住ドラフト会議」にも参加いたしました。

このような取組でできた縁を紡ぎながら、上士幌町での起業や地域おこしに興味・関心のある方が“なりたい”を“なりわい”に変えられるよう、引き続きさまざまなプログラムを実施していきます。

ツナグのリユース品が上士幌高校学生寮で活用されます!

上士幌町がSDGsの推進に向けて実施している事業の1つ、リユース&コミュニティ施設ツナグ。

ツナグにある、町民の方々から持ち込まれた食器が、令和7年度春に新設される北海道上士幌高等学校学生寮で活用されることとなりました!

11.2キロがリユース

学生寮の準備期間に、教育委員会の担当者である石王さん、中津さんがツナグを訪れ、寮で生活する学生が使用できそうな皿、グラスや調理器具など合計で11.2キロのリユース品を選定し、持ち帰られました。

お二人が「この土鍋で鍋パーティーをしたら学生も楽しいのでは…?」

「このグラスは使いやすい大きさだと思う」など、学生寮で生徒がどのように暮らしていくか、想いを馳せながら丁寧に選定している姿がとても印象的でした。

選定中のお二人

お二人からもお話を聞きました。

「上士幌町はSDGsの町であるし、リユースの推進についても積極的に協力していきたいですね。寮の運営がはじまったら、必要なものがより明確になると思うので、今回だけではなく、継続した活用も検討しています。

それと生徒が上士幌町に来たら、自身に必要なものをツナグでそろえてもらうのも良いんじゃないかな。自分自身も、家に使用していないものがあるので、プライベートでもツナグを活用したいなと感じました。」

必要な場所に必要なモノがつながっていく。循環型社会実現のための小さいけれど着実な一歩です。

十勝だからこそ揃いの食器がたくさんある?!

「並んでいるリユース品は町民の皆さんからの持ち込み品と聞いていましたが、揃いの茶碗の数が多くて驚いています。こんなにあるんですね!」

ツナグにあるお茶碗

確かに、運営スタッフも、想定を上回る食器の数やセットに、最初は驚きを隠せませんでした。多いものでは30枚のセットもありました。

しかも状態が綺麗なものが多い…!

持ち込みの受付をする中で、持ってきてくださった農家の方からお話を伺ったところ、昔は、自宅に大勢の人を招きいれる機会が多かったため、数多く食器をそろえる必要があったそうです。

中津さんにそのお話をお伝えしたところ「なるほど。農業が盛んな十勝だからこそのエピソードですよね。全国から来た生徒には、文化的な学びにもなるなと思うので、リユースの推進とともに伝えていきたいですね」とお話されていました。

たしかに、私たちが参考にさせていただいた他の地域の施設では、ここまでそろいの食器はなかったように記憶しています。

十勝、上士幌町ならではの暮らしが、リユースをきっかけに次の世代に語り継がれることになります。

上士幌高校学生寮

上士幌高校では、魅力ある高校づくりを推進するため、R6年度より全国から生徒を募集するための取り組みをはじめ、R7年度より学生寮の運営を行う予定となっています。

上士幌高校学生寮(外観)

今後、ツナグにある食器だけでなく、廃校となった学校の消耗品も活用していく案もあるそうです。

上士幌高校学生寮(個室)

今回選定したリユース品は、寮で提供される食事や、土日に生徒が自炊を行う際に使用される見込みです。

上士幌高校学生寮(リビング)

リユース品がツナグ未来

運営スタッフは、「お茶碗など家庭では一度必要数をそろえると事足りるので、なかなか持ち帰りがされず、もったいないなと思っていたところなので、上士幌高校の学生寮で使用いただけることとなり、嬉しいです。持ち込んでくださった方も『誰かの役に立てば嬉しい』とおっしゃられていましたので、良かったです」

「リユース品はどなたでもお持ち帰りいただけるし、そろいの食器や、中には未使用品もあります。事業を行っている方にも、食器などを新調する際には、その前にぜひ一度ツナグを覗いていただきたいですね」

と話していました。

最近は、近隣市町村からのお客様も増えており、リユース品を喜んで持ち帰ってくださっています。また、ツナグでの会話をきっかけに人と人とが新たに知り合う場面も何度かありました。

ご利用いただいている様子

モノを循環させ、もったいないの気持ちを次の方にツナグことで、人と人もツナグ場所。今回は上士幌高校とつながりました!

ツナグは、これからもリユース品を通して人と人をツナグ場づくりを続けていきます。

スマホロ通信第32号(2025年3月発行)

スマホロ通信32号ではバルーンアプリの「ポイントギフト」の機能を紹介しています。

裏面では「スマホ初級教室」開催のお知らせを掲載しています。

楽しい会話と笑顔が元気の秘訣! シニアコミュニティ「おまめの日」

「おはよう! 元気?」「この前、●●さんがね…」「昨日食べた●●がおいしくて…」と、楽しい会話が聞こえてきます。ハレタかみしほろでは、12月~3月の冬季に毎週1回、町のお母さんたちが集まる「おまめの日」を開催しています。今回は「おまめの日」をご紹介します。

「おまめの日」は、冬季間にシニア層が集うコミュニティ

「おまめの日」は、まちづくり会社(生涯活躍のまちかみしほろ)で2023年度から始まった事業です。

12月~3月の冬季間に週1回程度、70~80代のシニア層のお母さんたちがハレタかみしほろ(以下、ハレタ)に集まり、編み物や折り紙をして手を動かしながら会話を楽しんでいます。

きっかけは、「かあちゃんばあちゃん野菜市」を開催しているメンバー同士の会話から生まれました。

「かあちゃんばあちゃん野菜市」は、春~秋季に週1回、農家のお母さんを中心としたメンバーがハレタで開催している野菜市です。

新鮮な野菜が買えるだけでなく、野菜を購入する町の人たちとの交流もあって毎回大人気のイベントですが、収穫のない冬季はお休みとなります。

毎週顔を合わせていたメンバーも、冬の間は会う機会も少なかったといいます。

そんなあるとき、「冬の間もハレタに集まれたらいいね」という話になり、ハレタのスタッフに相談しました。

そこで検討が重ねられて、2023年度からの事業化につながったのです。

「おまめの日」は、冬季間のコミュニティの場

「かあちゃんばあちゃん野菜市の皆さんのお喋りの中には、野菜の扱いはもちろん、昔ながらの暮らしの知恵や上士幌町の文化など、有益なお話がたくさん詰まっています。野菜市の時期にはなかなか聞けないそんなお話を、冬の間であればじっくり聞かせていただけるとと思いました」と、ハレタのスタッフは言います。

「さらに、シニア層の町民の皆さんの冬季の過ごし方は、私たちも町の課題の一つと感じていました。雪が降ると家がこもりがちになる方も多いので、冬の間もコミュニケーションがとれる場を設けることは、健康維持や介護予防の面からも大切だと思いました。そこで、共助の仕組みづくりを進める生活支援体制整備事業、そして多世代間のコミュニティ醸成事業にもつながるものとして、冬季のシニア層の場づくりを事業化することにしたのです」

こうしてスタートした事業が「おまめの日」です。なぜ「おまめ」としたのでしょうか。

「『まめ』という言葉には、手間を惜しまずに物事に励むこと、体が丈夫で健康なこと、まじめであること、実用的で役に立つこと……といった意味があります。ハレタに集まるお母さんたちと接して、郷土料理のレシピを教えてもらったり、時には昔の上士幌町の暮らしぶりや知恵袋のような話を聞いたりするうちに、お母さんたちの様子が『まめ』という言葉の意味にマッチすると思いました」(ハレタスタッフ)

頭と手先を使う「折り紙」でフレイル予防に

2025年1月のある火曜日、この日もハレタに野菜市のメンバーたちが集まりました。「おはよう」「今日は寒いね」なにげない会話から、自然に会が始まります。

「おまめの日」は、ただ会話を楽しむ場ではなく、お互いの趣味や特技、学んだことをみんなで共有し、実践する場でもあります。2024年度は、毎回「折り紙」をやっているそうです。

「今日は手裏剣をつくるよ」

そう話すのは、石川福子さん。野菜市メンバーで中心役を務める石川さんは、折り紙の講師役も務めます。

色とりどりの「手裏剣」

「まずは折り紙を正方形にカットして、端を合わせて、折り目をつけて……そう、そう。そしたら広げて……いいじゃない!」

この日は野菜市メンバーのほか、ハレタのスタッフも参加していました。教える石川さんの声にも、徐々に熱がこもっていきます。

「最後はそこを折り込んで、少しずつ広げていって……」

「やった、できた~!!」

「上手、上手!」

「石川さんの教え方がうまいんですよ~」

折り紙ができあがると、みんな笑顔に。

参加者同士で会話も弾み、楽しい時間が流れていきます。

ところで、どうして折り紙なのでしょう。

石川さんに聞いてみました。

みんなで「折り紙」を楽しみます

「昨年(2023年度)は編み物をしていたんだけど、みんな真剣にやるでしょ。そうするとみんな手元に集中して黙々とやるのよね。それだと会話があまりないままに時間が終わっちゃうの(笑)。折り紙なら会話しながらできると思って。それに頭も手先も使うからフレイルの予防にもつながるかなと思ったの」

と、教えてくれた石川さん。もともと折り紙をやっていたのかも聞いてみると、

「最初は教えてくれる方がいたんだけど、毎回は参加できないみたいで、それなら私がみんなに教えようと思って勉強しているの。いまは便利よね。インターネットで調べればいろんな動画が出てきて教えてくれるもの。『おまめの日』の前に動画を見て次はこれを折ろうって決めて、自分でやってみているの。毎回予習してるのよ(笑)」

そう笑顔で話す石川さん。好奇心旺盛でチャレンジングなその姿勢に脱帽です。

若い世代とのコミュニケーションも

折り紙がひと段落すると、みんなで楽しいおしゃべりの時間に。それぞれにお互いを気にかけながら、近況を伝え合います。その時間にたまたまハレタに立ち寄った町の人が「おまめの日」の輪に加わることもあります。

参加者からは「移住してきて知り合いの少なかった自分にご近所さんを紹介してくれたり、相談にのってもらうことも多く、お母さんたちは心強い味方です」「とにかく参加していて楽しい。お母さんたちがいつも楽しいことに全力で取り組んでいる姿勢に刺激を受けます」といった声も聞こえています。

特に若い参加者には、ここでの会話の時間が暮らしの知恵やヒントを得る貴重な場になっているといいます。あるときはアリの撃退方法を教えてもらったこともあるそうです。

「夏になるとキッチンや庭にアリが出て困っていると言ったら、『アリの出るところにコショウをまくんだよ。効くよ!』って教えてもらいました。翌年の夏にアリが出たときに試したら、本当に効果があってびっくり! おかあさんの知恵袋ってすごいなと思いました」

20代の参加者は言います。

「『おまめの日』は心の拠り所のような存在です。普段の生活の中では関わりが持てないようなおばあちゃんたちとお話ができて、心が満たされるんです!これからもずっと続けてほしい」

また、お母さんたちも「みんなの顔を毎週見られることがうれしい」「ここに来るのが楽しみ。面倒と思ったことが一度もなくて、天気が悪くても来ているよ!」と「おまめの日」をとても楽しみにしている様子がうかがえました。

みんな「おまめの日」に集うのを楽しみにしています

楽しく集い、会話をして、特技や趣味を共有することでお互いを見守り合い、参加者同士の関係性が強くなることで、共助の関係性づくりにもつながります。

上士幌町に元気なシニア層が多いのは、こうした取り組みを通じて町のいろいろなところに町民の居場所があるからかもしれません。

「おまめの日」「かあちゃんばあちゃん野菜市」は、ハレタかみしほろで開催しています。ぜひ一度足を運んでみてください。

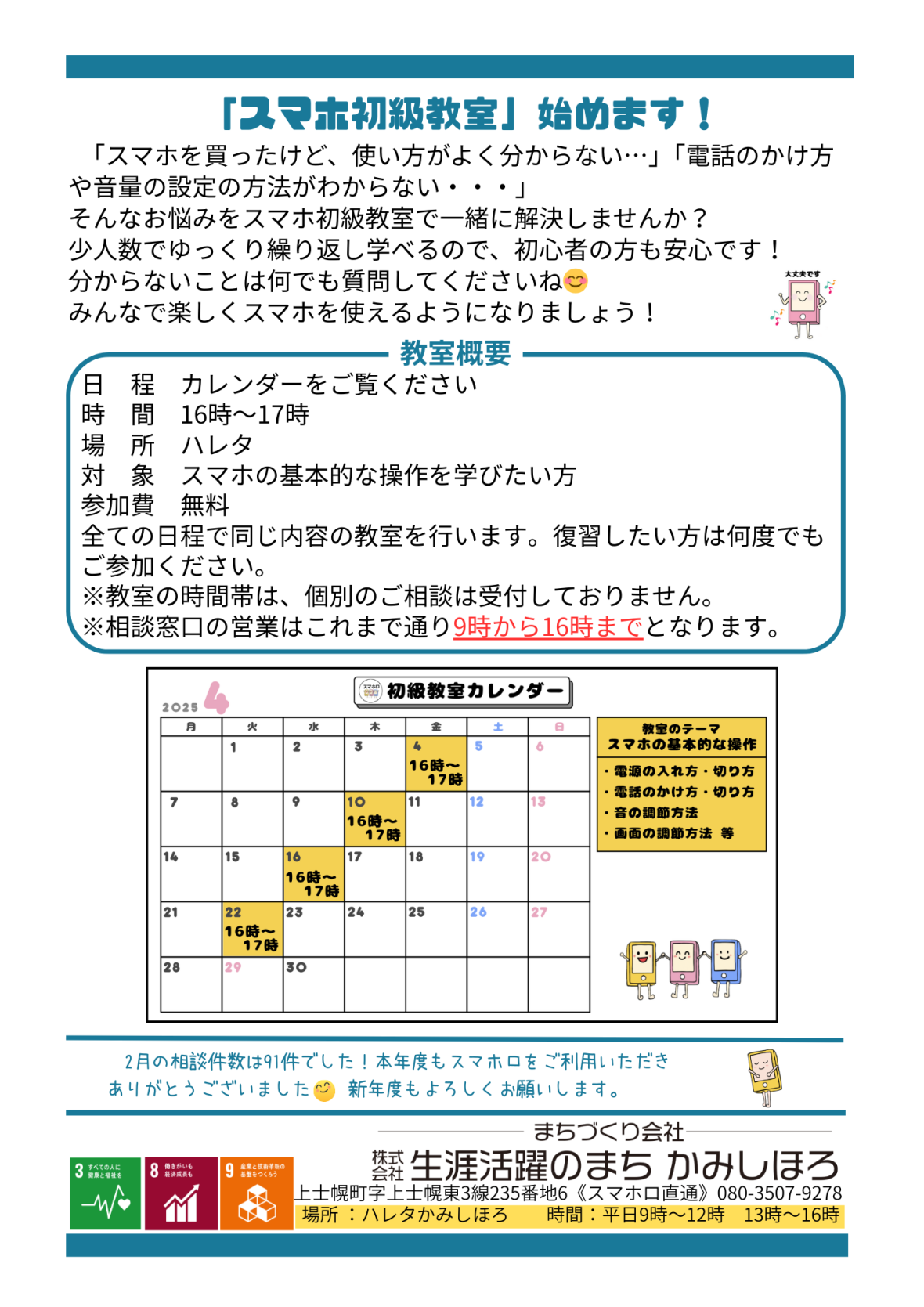

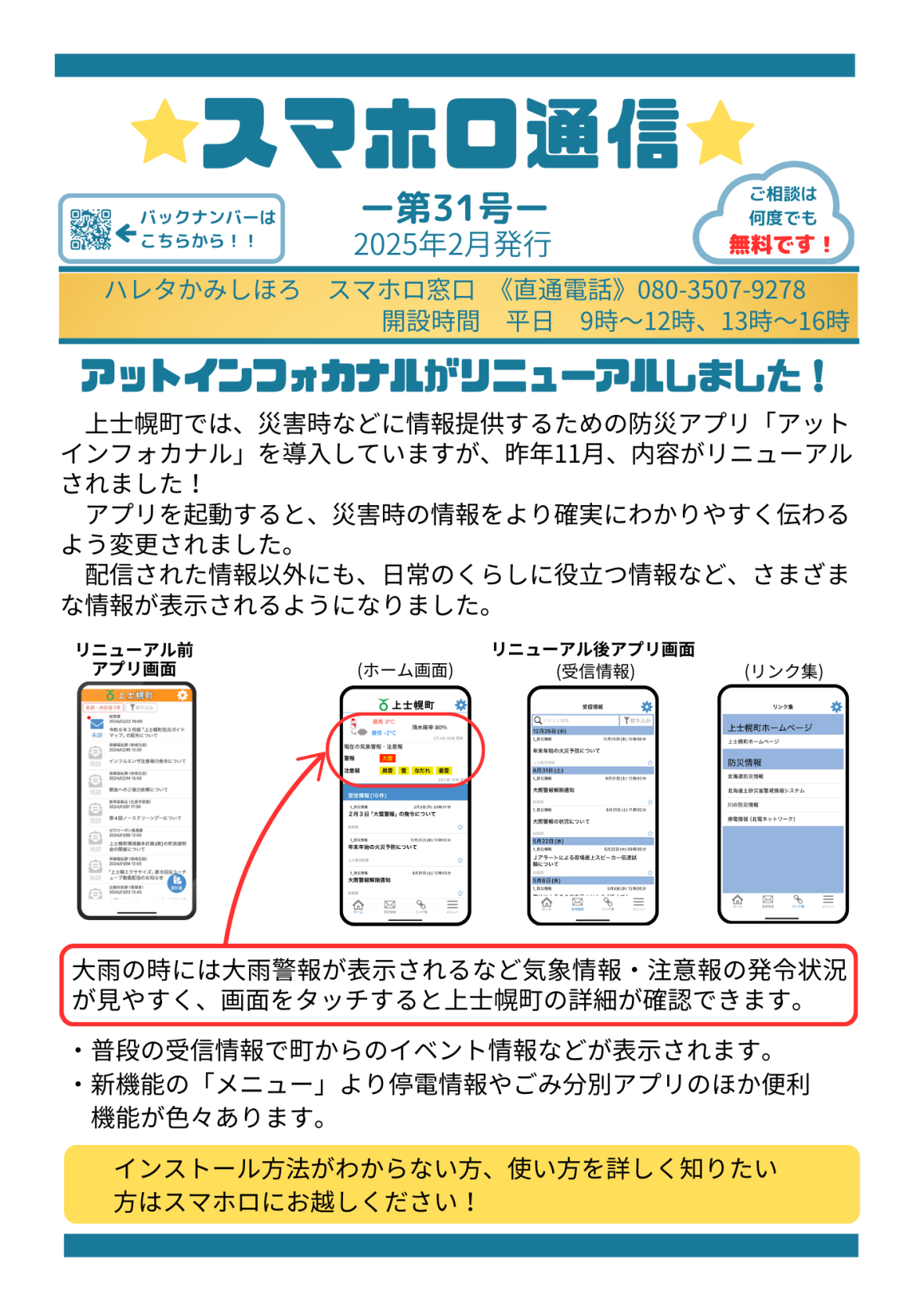

スマホロ通信第31号(2025年2月発行)

スマホロ通信第31号ではアットインフォカナルのリニューアルについて掲載しています。

裏面では「かみしほろスマートパス」を紹介しています。

クラフトビールを通じて町に文化をつくりたい!「CAMPANILE」粟田誠士さん

上士幌町では、起業・第二創業・新規事業展開の促進と支援を目的として、2018年度から「かみしほろ起業塾」を開催しています。

上士幌ホロロジーでは、かみしほろ起業塾の受講を経て、なりわいを自分で創ることに挑戦している方へのインタビューを行い、紹介しています。

今回は、2023年度のかみしほろ起業塾を受講、クラフトビールで第二創業を目指す、CAMPANILE(カンパニーレ)の粟田誠士さんに聞きました。

CAMPANILE

粟田 誠士さん

|あわた・まこと|(ニックネーム:マーク)

兵庫県神戸市出身。大学卒業後、大阪でキャンプなどのアウトドア事業に従事。2021年7月上士幌町に移住。2022年3月、旅とPizzaとお宿「咲色~Sairo~」をオープン。20年近くの間に世界中を旅するなかで、さまざまな国や地域でビール文化と触れ合う。2023年、クラフトビール醸造所を上士幌町の文化につなげたいという思いから、第二創業を目指してかみしほろ起業塾を受講。

海外を旅して触れたビール文化を上士幌町に!

――マークさんは、クラフトビール醸造業での第二創業を目指して「かみしほろ起業塾(以下、起業塾)」を受講したケースになります。

まずは、なぜクラフトビールだったのかをお聞かせください。

旅が好きで、アメリカやヨーロッパ、アジアも含めてこれまでにたくさんの国をめぐってきましたが、滞在先でビールを飲む機会が多かったんです。

例えば、ニュージーランドで訪れたある町にはバーが1軒しかなかったのですが、夜になると町の人たちが集まってきて、みんなでワイワイとお酒を飲むんですよね。

ビールはどの国、どの町に行っても気軽に飲めます。ニュージーランドのその町でも、夜遅くまでみんな楽しく飲んでいて、いいなぁって思っていました。

――確かに、海外ではどの町にもたいていバーやパブがありますよね。ビールが気軽に飲めるというのもわかります。

上士幌町もお酒が好きな方が多いですよね。

居酒屋もにぎわっていますし、夏はビアガーデンをやったりして飲む機会も多い。

僕自身もお酒が好きなので、町の特産品としてビールをつくって、それが良いかたちで町の文化になっていくといいなと思ったんです。

――文化ですか。素敵な発想ですね。

もう一つ、僕は2021年に妻と上士幌町に移住してきました。上士幌町は、2016年ころから移住者が増えていって人口がV字回復したことで知られていますが、僕たちが移住してきたころにはピークから少しずつ減り始めていました。

いろいろな要因があると思うのですが、少しでも注目してもらえるようなことをして町の発展に貢献できたら、という思いもありました。

インタビューに応えるマークさん

――なるほど。

何ができるかわからないけれど、何かをできる自分でありたいと思っているんです。

まず2022年に、宿とピザを提供する「咲色~Sairo~(以下、咲色)」をオープンしました。こちらはおかげさまで少しずつ軌道に乗ってきました。

そんなあるときに、敷地内にホップが自生しているのを見つけたんです。

それで海外でよくビールを飲んでいたことを思い出し、自分でもやってみようと考えました。

――敷地内にホップですか! それもきっかけだったのですね。

もちろん、いきなり「ビールをやろう!」と思ったわけではありません。ただ「ホップを使えばビールができるな」と考えていたときが、ちょうど2023年度の起業塾が始まるタイミングだったんですよね。

それで起業塾に参加すればアドバイスがもらえて、具体化できるきっかけになるかもしれないと思いました。

どう売るかよりも、まずは良いモノづくりを

――それで起業塾への参加を決めたわけですね。

はい。

起業塾のことは以前から知っていたので、募集が始まると同時に申し込みました。そこでハレタかみしほろのスタッフの方に、ビールがつくれないか、さらには町の文化につなげられないかといったお話をさせていただきました。

第二創業というケースで、受講が認められてうれしかったです。

――「咲色」は前年にご自身で開業されていたわけですものね。起業塾を受講していかがでしたか?

改めてモノを売ることの難しさや、ブランディングの大切さなどを学びました。

「咲色(サイロ)」はピザをメニューの中心にしていますが、なぜピザを選んだかというと十勝でピザはブルーオーシャン(※1)と思ったからです。

(※1)ブルーオーシャン…競争相手が少ない市場を指す言葉

――競合が少ないぞと。

十勝はパンを提供するベーカリーは多いのですが、ピザを専門にやっているお店はそんなに多くないんです。僕たちが移住したときでも数軒だったと思います。しかも北十勝には当時ほとんどなくて、それなら勝負できるかなと。「咲色」はナイタイ高原牧場のふもとにありますから、夏は観光客も多い。十勝には小麦やチーズ、野菜などの食材も豊富にある。それならピザだなと。

「咲色」で提供するピザは、季節によってもさまざま

――そこは戦略もあったのですね。

そうです。

一方でビールはレッドオーシャン(※2)です。お酒のなかでもメジャーですし、クラフトビールも全国各地にあります。そうなるといかに商品を差別化できるかや、PRの仕方などを真剣に考えないといけません。そこは起業塾でもしっかりと考えていきました。

(※2)レッドオーシャン…競争の激しい既存市場のこと

――なるほど。

ただ、どう売るかももちろん大切なのですが、それよりもまずは「いかに良いモノをつくるか」を考えました。

「おいしい」と言っていただけるものでなければ、選んでいただけませんから。

――ビールづくりはどこかで学ばれたのですか?

札幌にある醸造所で勉強しました。そのほか、道内にあるいくつかのブルワリーを見学させていただくなどして、学びました。ビール醸造のための資格も取得しています。ビールはお酒のなかでも製造工程がシンプルなんですよ。

移住のきっかけは十勝晴れの美しさ

――行動力が素晴らしいです。ここからマークさんご自身についても聞かせてください。上士幌町に移住したきっかけは?

大学を出てから、大阪で子ども向けのキャンプや自然体験学習などを企画する仕事をしていました。僕自身キャンプやアウトドアも好きでしたので、仕事は楽しかったし、やりがいもあって充実していました。

それが40歳という年齢が見えるようになって、これまでの仕事を振り返ったときに、やりたいことはほとんどやったな、という思いを持ちました。

――そこでやることはやり切った、と。

そうですね。所属していた法人もだんだん大きくなって、後進も育ってきた。振り返って自分自身は、さらにこの先の人生をどう生きるか、そして何がやりたいのか…。そんなことを考えているうちに、新しいチャレンジがしたい気持ちが芽生えてきたんです。

――そこから移住も選択肢に?

はい。初めに話したように、もともと旅が好きでしたし、結婚してからも妻と二人で国内や海外を旅してきました。北海道も旅行で来ていて「北海道は良かったね」「移住するなら北海道かな」みたいに、最初はとりとめのない会話を二人でしていました。

――よくある会話ですよね。

そしたらふと、高校時代に青春18きっぷを使って北海道を旅したことを思い出して。旅の途中で立ち寄った牧場を手伝わせてもらったことや、そのときに見た景色がよみがえってきて、北海道への思いが強くなっていきました。

それで調べたらいろいろな自治体で移住体験をしていることがわかって、2019年に上士幌町で移住体験をしたんです。

――移住体験もされていたのですね。

たまたまネットで調べたら上士幌町がヒットして、応募内容を見たときになぜか直感で「申し込もう!」と思ったんですよね。そしたらすぐに担当の方から連絡をいただいて、たまたま仕事の休み期間で行けるとわかったので、来ました。それが2019年1月です。

――実際に暮らしてみて、どんなことを思いましたか。

まず冬の十勝の美しさに感動しました。

十勝晴れという言葉もそのときに知りましたが、こんなにもきれいなのかと。

実はその移住体験の間に、ほかのエリアも訪れて移住先として検討していたんです。

ですが、やはり十勝晴れの美しさが心に残り、移住するなら十勝エリアにしようと決意しました。

マークさんが感動した十勝の冬景色。「咲色」の黄色い建物もよく映えます

――そこから上士幌町を選んだ理由は?

これもたまたまなんですけど、移住体験中にアキマサさん(※3)を紹介してもらったことがきっかけです。

紹介していただたあと、こんな土地に住みたい、という僕の希望をアキマサさんにすべてお伝えしたんですよね。

そしたらその年の春頃に「土地が見つかった」と連絡をいただきました。現地を見に行って気に入ったのですが、農地法に引っかかる土地だったようで、結果的には購入できなかったんです。

アキマサさんも何とかしようとしてくださったのですが、どうにもできなかったみたいで。そうしたら、後日わざわざ大阪まで謝りにきてくださったんです。

(※3)株式会社アキマサ。上士幌町で施設建物の維持・補修事業のほか不動産取引業も手掛けている

――そんなことまで?

「このたびは申し訳なかった。必ず希望にかなう土地を探すから」とおっしゃってくださいました。

そこまでしてくださったことにも感激して、アキマサさんになら任せられると思いました。

その半年後くらいにまた連絡があって、そのときに紹介してもらったのが、いま「咲色」を営んでいるこの場所なんです。

――素敵なストーリーです。私が感激しています。

その連絡をいただいたときも、これもたまたま北海道にいたタイミングだったんですよ(笑)。それですぐに見に来て、即決しました。

――たまたまの偶然が続いていて、もう導かれてきたとしか思えませんね(笑)。

僕は「運とタイミングとご縁」だと思っています。

これが上士幌町を選んだ一番の理由かもしれないですね。

上士幌町産クラフトビールを目指して

――話をクラフトビールに戻します。これからの展望などを教えてください。

ビールは、低アルコールビールで行くと決めています。お酒はどうしても飲みすぎると健康への心配が出てきますよね。

みんなが健康に過ごしながら、ワイワイとコミュニケーションを図る文化をつくりたいと考えたときに、低アルコールがいいなと思ったんです。

――いまつくっているのは2種類ですね。

ゴールデンエール(狐空=こくう)とホワイトエール(狐白=こはく)です。どちらもアルコールは1%以下です。

まだ製造量も少ないので「咲色」に来てくださったお客様や、町のイベントなどで少しずつ販売しています。

いずれは町のスーパーや道の駅、ふるさと納税の返礼品など、販路も広げていきたいです。

左が「狐白」、右が「狐空」

――敷地内でホップが自生していたというお話もありましたが、原材料については、どうお考えですか?

はい。なるべく上士幌町産のものを使いたいなと思っています。

上士幌町を好きになって、上士幌町の住民になった人間が、上士幌町産のものを使ってビールをつくる。そのストーリーを知った人が共感して町を訪れてくれたり、移住してくれたりするかもしれないと思えるんです。

今も少しずつトライは重ねていて、原料以外にも、たとえば糠平ダムで熟成させているものがあります。

――糠平ダムで?

年間を通して温度が一定の場所があって、そこで熟成させたらどんな味になるのかと思って、町や管理会社に相談したら協力していただけることになりました。

皆さんが協力してくださることも本当にありがたいと思います。

――うまくいけば、ブランディングにもつながりそうですね。

はい。将来的には醸造所もいつかつくりたいと思っていますし、いずれは売上の一部を寄付する仕組みもつくりたいと考えていますが、まずは細く長くビールづくりを続けていくことが目標ですね。

――今日はありがとうございました。これからの展開を応援していきます!

ありがとうございます! 身近なところでは妻が応援してくれていますから、その気持ちに応えるためにも、頑張っていきます!

一番の応援者である、奥様の美咲(みさき)さんと

=========

「咲色」の開業もそうですが、思い立ったらすぐに動くマークさんの行動力に驚かされました。

まっすぐな情熱と、上士幌町のためになることをしたいという思いが多くの人たちに伝わって、それがかたちになっています。

クラフトビール事業は産声を上げたばかり。どのように成長していくのか、とても楽しみです。

CAMPANILEのクラフトビールは、咲色や町内のイベントなどで購入することができるそうです。

思いの詰まったビールを、ぜひたくさんの人たちに知ってほしいなと思います。

\「CAMPANILE」インスタグラム /

\ Pizzaとお宿「咲色~Sairo~」ウェブサイト /