【ライター講座受講生記事】“風と一緒に動く”を体験しました【熱気球体験談】

静岡から上士幌に移住し、上士幌町民一年生の私。上士幌で起こる何もかもが新しい体験ですが、その中でも人生で初めて、上士幌町のシンボルでもある熱気球にフリーフライトで搭乗させていただき、『風と一緒に動く』体験をしてきました。 体験にあたっては、「㈱生涯活躍のまち かみしほろ」で開催したライター講座の取材体験として、B.T.ZEN(バルーンチームゼン)のパイロット山下さんに、熱気球の操縦をしてもらいながら、熱気球の競技についても教えていただきました。

WRITER

渥美 緑(あつみ みどり)

2022年1月より静岡県から上士幌町へ移住。地域おこし協力隊としてまちづくり会社で活動中。上士幌町で出会う人、ものは基本すべて“初めまして”です。その”初めまして”の瞬間を言葉にして発信できたらいいなと思います。

熱気球に乗ることは風と一緒に動くこと

空を飛ぶというよりも、いつの間にか静かに空にいる。

それが、熱気球に乗った最初の感覚です。

上昇の際、もっと空気の抵抗を感じたり、浮遊感のようなものを感じたりするのでは(そして多少気持ち悪くなったり)と少し身構えていましたが、そんなことは全くありませんでした。

バスケットに乗りこんだその時の感覚のまま、ゆっくりと穏やかに高い位置に移動して、いつの間にか見える景色が変わる。その景色を見て、〈自分が空にいる〉ことにじわじわと気が付くといった感じで、本当に静かに空まで到達しました。

上空では、山下さんから「地上よりも暖かいでしょう? 僕らは今風と一緒に動いているから、僕らに風があたっていないから、暖かく感じるんだよ」と教えていただきました。

熱気球に乗ることは、風と一緒に動くこと。

私が上士幌に移住してきた理由の1つに自然景観の美しさがありましたが、上士幌の人は自然景観の美しさをただ美しいと感じるだけでなく、景観を形成している自然そのものに寄り添って、自分の人生の楽しさを広げているんだなぁと感じました。

上空で見えたもの

搭乗させていただいた2月12日の朝7時頃は雲が多く、準備をしている間に雪が降りはじめました。(記録によると気温は-12℃前後)

そしてこの天候の中だからこそ見えた景色がありました。

「雪が下から降っているように見えない? 逆さ雪っていうんだよ」

降る雪よりも早いスピードで熱気球が降下することでそのように見えるそうですが、確かに熱気球のまわりの雪が、下からふわーっと昇ってきているように感じました。

さらにダイヤモンドダストが太陽の光を受けてキラキラと輝いているのも見えます。

熱気球は上昇を続けて雲を抜けると、今度は360度全方位雲海でした。

山下さんは「飛行機でも雲海を見ることはできるけど、結構なスピードで飛んでいるし、窓も小さいからね。でも熱気球は360度で見えるから…。やっぱりこういう景色が熱気球の醍醐味かなぁ」とおっしゃっていました。

360度の雲海

よく目をこらすと、雲海に熱気球の影が映り、その周りに虹がかかるブロッケン現象も、うっすらと確認することができました。

(ブロッケン現象:太陽などの光が背後から差し込み、影の側にある雲粒や霧粒によって光が錯乱され、見る人の影の周りに、虹と似た光の輪となって現れる大気光学現象)

私としてはこんな景色を見ることができて、今日1日で1年分の運を使い果たしてしまったのではないかと思うほどでしたが、「熱気球に乗る人はだいたい見られるよ」と笑いながら教えてくれました。

山下さんは「せっかくだから町の皆にも熱気球が飛んでいるところを見てもらおう」と雲の下に降下して市街地に近づいてくれました。

移住する前に、何度も何度も上士幌町の地図を確認していた私。

その地図が、今まさに自分の眼下に、美しい冬の景色として広がっている。改めて〈上士幌町に移住したんだ〉という思いをかみしめました。

熱気球から見える上士幌町

冬の熱気球だからこそ見える上士幌の上空と地上の美しさ。

…1年分の運を使い果たしても見たい景色かもしれません。

競技としての熱気球の奥深さ

「自分は競技に興味があってパイロットになったんだよね」と山下さん。

実は体験の前に、熱気球の競技があることは調べていたのですが、「熱気球で何をどう競うのか??」、はてなでいっぱいでした。

山下さんによれば、熱気球競技はスピードではなく、正確性を競うもの。競技の本部が設定したターゲットの1番近くに砂袋を落とせた人が勝ちとのこと。

興味が湧いたので、後日、さらに調べてみました。

前述のとおり、熱気球は風と一緒に動いています。そしてその風は、高度によって吹く方向や強さが異なり、気象条件によって飛行中も刻々と変化するそう。パイロットが操作できるのは熱気球の上下の動きだけで、水平方向の移動は風まかせ。パイロットは変化する風の状況を把握して、さまざまな風を使い分けて目的地に向かっており、そのコントロールの正確性を競技で競うということです。

山下さんのチームの熱気球もそうですが、レース用の熱気球は他の熱気球よりも小さく、細長い形をしていて、素早く上下しやくなっているそうです。

B.T.ZENの熱気球

「例えば、今からそのターゲットを目指すとなったら、どうやって行くかってことなんだけど、風の方向を読んで、熱気球を上下させて近づく。それって難しいよね。それをトップクラスの選手はセンチ単位で競っているんだよ」と教えてくれました。驚愕です。

「だから競技中は、景色は一切見ないでパソコンで自分の現在位置を出して、どっちに進んでいるかを確認。上と下で風は違うから、地上班とどちらに風が吹いているかというのをやり取りして、ターゲット付近の風の情報を得たら、どの角度でどう近寄れるかを計算して、動く。チーム戦です」。

なるほど…。1年分の運を使い果たしている場合ではないということですね。

砂袋を落とすターゲットは気象条件によって、いくつか設定され、各ターゲットで1番近くに砂袋を落とせた人が1番多いポイントをもらえ、各ターゲットのポイントを加算して、合計したポイントで順位を出すとのことです。

「高いところから投げるより地面すれすれに飛んで、ちょこっと置いてきた方が正確性は高いから、競技だとできるだけ低いところに行けた方がいいよね」。とはいえ、低いところを飛ぶのも技術がなければできないことです。

最後、着陸降下の際にも、「この高さまでくると、地上にあるフラッグの吹いている方向を見れば、風の向きが分かるでしょう? それで、フラッグの高さまでいけば、同じ方向に動くって分かるから降りる地点も調整できるんだよね」と教えていただきました。

今回お話をうかがった競技以外にも競技の種類は何種類もあるそうです。

競技をされるパイロットの皆さんは、日々風を読み、風と一緒に動く技術を磨いているのですね。

最初は競技のイメージが全くつきませんでしたが、次の機会には競技の様子をぜひ自分の目で見てみたくなりました。

上士幌町は熱気球の町

移住前、本当にここでいいのか自分達の選択が正しいのか、不安な気持ちで何度も見ていた上士幌町の地図。熱気球から見たら、それは私の不安な気持ちを静めるための情報ではなくて、私を感動させてくれる美しい冬の景色でした。

そしてこの感動や気持ちの全部を含めてこの町は熱気球の町なんだなぁと、私の中でこの町が再定義されたような気がしました。

熱気球に乗ってみたらいつの間にか空にいるように、決断したらあとは起きることに身をまかせて、湧いてくる自分の気持ちに寄り添ってみる。

そしたら、この町のことが『情報』という私の外側の必死に集めるものではなく、感動や気持ちを含めた『経験』という私の一部で私の内側にあるものになる。

“上士幌町は熱気球の町”

フリーフライトをとおして、このことも私の中で情報から経験になりました。

もちろん、必死に情報を集めた自分がいたからこそ、今この町にいて、この景色にたどり着くことができました。だからそんな自分にもお疲れ様を言いたいのだけれど、今はもうすでにこの町にいるのだから、自分の外側の情報ではなく内側に目を向けて、自分の感情や思考の変化を楽しめばいい。

そしてそういう経験が積み重なれば、移住者という私の輪郭が少しずつ滲んで町になじんでいくのかもしれない。

ちょっと大げさだけれど、真っ白な冬の上士幌町を俯瞰して、そんなことを考えた初めてのフリーフライトでした。

これからもこの美しい町に、筆で絵の具が溶けて滲んでいくように、どんどん私を滲ませていきたいなぁと思っています。

『かみしほろ地域食堂うれしか』の想い

『かみしほろ地域食堂うれしか』が2022年4月23日(土)12時より、ふれあいプラザにてオープンします!

うれしか立ち上げに動き出したのは、以前ハレタでベトナム食堂を開催してくださった鈴木香さんです。地域の新しいコミュニティをつくるため、日々意欲的に活動されている鈴木さんに『かみしほろ地域食堂うれしか』(以下、うれしか)オープンにあたっての想いをお聞きしました。

INTERVIEWER

岩部 栄美

2021年10月より上士幌地町地域おこし協力隊としてまちづくり会社㈱生涯活躍のまち かみしほろで活動中。北海道清水町出身。これまでのいろいろな経験を活かし、まちの魅力を伝えるライターに挑戦。

INTERVIEWER /WRITER

渥美 緑

2022年1月より静岡県から上士幌町へ移住し、地域おこし協力隊としてまちづくり会社 ㈱生涯活躍のまち かみしほろ で活動中。静岡県裾野市出身。上士幌町で出会う人、ものは基本すべて“初めまして”です。その”初めまして”の瞬間を言葉にして発信できたらいいなと思います。

地域食堂とは?『うれしか』はどんな場所?

鈴木さんにとって地域食堂とはどんな場所ですか。その中でもうれしかはどんな場所を目指していらっしゃるのかお聞かせください。

地域食堂とは一般的に一人で食事をとる子どもや食事の提供を必要としている方へ、食事はもちろん、その場をフリースペースとして提供しているボランティア活動です。

『うれしか』は町の皆さんにとって、第二の実家とまではいかないけれど、何も考えずにふらっとお茶を飲みに行けるような『地域みんなの居場所』となることを目指しています。

素敵な考えをたくさんお話ししてくれた鈴木香さん

現代の子供たちは、私が子供の時と比べると、親戚の人や近所の人といった身近な大人と食事をする機会が少なくなってきて、家庭内で人と食事をする時のマナーや日本の文化とかを知る機会も減ってきていると感じています。家庭内でそういう機会が持てなくなってきているのであれば、地域でそういう役割を果たせればいいんじゃないかと思いました。

それから、もしかしたらこの町にも、今、何か生きづらさを感じている人がいるかもしれない。そういう人にとって、何も考えずにふらっと行けるところがひとつでも多くあれば、「ここがダメでもこっちに行けばいいんだ」ってなるんじゃないかなと思って。もちろん、そういう場所があっても悩んでいる問題そのものが解決するかは分からない。でも、とにかく皆が居心地よく過ごせる場所、そういう場所のひとつにしていきたいと思っています。

地域食堂を立ち上げようと思ったきっかけ

鈴木さんご自身、そういうコミュニティの場をつくりたいと考えるようになったきっかけがあったのでしょうか。

私は結婚を機に15年前に上士幌に来たんですけど 、元々は帯広でケアマネージャーをやっていて介護の世界に長くいたんです。その時に訪問した方の中に、独居の方もいて、そういう方は人とコミュニケーションをとる機会もなくて、日頃一体どうやって過ごしているんだろうってすごく思っていました。 なので最初は高齢者の方に目を向けていたんです。その後、自分が子育てをするようになって高齢者だけでなく、子供にも目を向けるようになりました。

そういった中で上士幌町にみんなの居場所になる場所があったらいいなぁと漠然と思うようになりました。

鈴木さん自身、3人のお子さんがいる

地域みんなの居場所

運営メンバーの中にはフリースクールで働いていた経験のある人もいるので、将来的には遊びに来てくれた子供たちに学習支援をしたり、自分でも何かやってみたいと思ってくれたら、提供する料理の調理とか盛り付けとかを手伝ってもらったりということもできるかなと思っています。

『うれしか』は地域の『食堂』なんですが、食事提供の場というよりも食を通じて、町の人が町の人と触れ合う場にしていきたい。『地域みんなの居場所』として活動をしていきたいです。

食を通じて心地よい居場所をつくる。さらに、来てくれたお客さんとのコミュニケーションや運営メンバーの方一人一人の特技を活かすことで、場所としての可能性もひろがっていく感じがしますね。

運営メンバーの方は他にどんな方がいらっしゃるんでしょうか。

主に活動に参加してくれている運営メンバーは20代から70代までの13人です。私個人が一緒に働きやすいなと思う人と私だけで作り上げたものが、必ずしも来てくれるお客さんにとっても心地よいとは限らないと思っていて、立場も仕事もあえてバラバラの運営メンバーにしています。

運営メンバーの中にも様々な人がいて、料理の得意不得意もあったり、子育て経験の有無とかも違うし、だからこそ、それぞれの視点からうれしかについて考えられること、お互いの得意を持ち寄って進めていけることが、『うれしか』の強みになっていると思います。

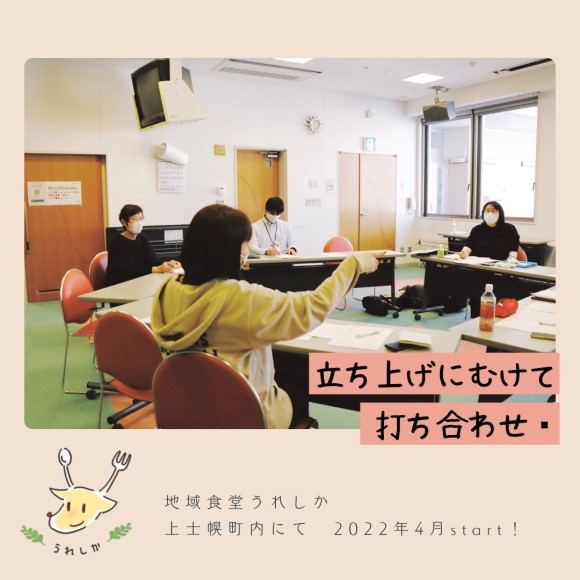

運営メンバーの打合せの様子

(画像提供:うれしかインスタグラム)

運営メンバーの皆さんの年代の広さをお聞きしただけで、様々な立場の人がいらっしゃるのが想像できますね。

私は今40代で、中学生2人と2歳の子供がいますが、私の周りだけで人を集めてしまうと、私と同じような人以外、来にくくなっちゃうのかなと思っていて。

なので、運営メンバーを集める時も私が積極的に声をかけたわけじゃないんです。

『うれしか』ができるまで…

そうすると、鈴木さんはいつ頃から地域食堂をオープンすることを考えていて、運営メンバーはどうやって集まっていったのでしょうか。

社会福祉協議会で生活支援コーディネーターをしている小泉さんと一緒に、2年前から『まちなか農園』という地域の方と共同で畑作物を作る活動をしています。そこで知り合った方に、こんなことをやってみたいんですよねって軽く言ったんですよ。 そしたら、「大したことは出来ないけれどご飯作るぐらいなら手伝うわ」って言ってくれて。それから趣旨に賛同してくれた人がさらにお友達を連れてきてくれたりして、徐々に人が集まってきてくれて、うれしかが形になっていったという感じです。

2年前から、鈴木さんの中で『うれしか』の構想はあったということなんですね。

そういう場所があったらいいな、という想いは大体3年前から思っていました。当時は私一人でできるわけないし、そういう活動を誰かがやってくれたらいいなぁ、そしたら私はメンバーとして入りたいなぁというスタンスでいました。その後にまちなか農園の活動をしていく中で、小泉さんも同じような考えを持っているということが分かって、一人ではできないけれど他にも人がいればできるかもしれないと考え始めました。

それとまちなか農園で収穫の時に、ちょうど新型コロナウィルスの影響で収穫祭ができなくなってしまって…。自分たちで収穫して食べるのではなく、認定こども園等の町内の施設に作物を使っていただくことになりました。そうすると、ただお渡しするだけの形になって、せっかく作った作物なのに、ちょっと寂しいなと思って。

その時に「そうだ地域食堂やりたかったんだ!」って思い出して。食堂を運営したら、そういう時の受け皿にもなり得るし、農園で作った作物を地域の人に直接食べてもらえたり、農園に参加している方も自分で作った作物を自分で食べることができてっていう、なんとなく地域内での循環ができるんじゃないかと思って徐々に活動を始めました。

地域の皆さんにむけて…

家庭で果たせなくなった役割を地域で果たしていく、地域みんなの居場所をつくっていく…どれも素敵な考えですね。その考えをどんどん行動にうつしていかれるのが鈴木さんのすごいところだと思いました。

最後に地域の皆さんに向けてメッセージをお願いします。

地域のみなさん、はじめまして!『かみしほろ地域食堂うれしか』です。私たちは「地域みんなの居場所」を目指して活動を開始しました。コロナ禍の状況がもう少し落ち着いたら、みんなでご飯を調理したり食べたりすることを通して、色々な世代の人と関わることができる場所、お子さんが一人でも来ることができる安全な居場所を作っていきたいと思っています。

食事の提供だけではなく、安心する空間や笑顔あふれる時間をみなさんと作り上げていきたいと思っています。「第三土曜日はうれしかの日」と覚えてもらえたら嬉しいです。

みなさんが来てくれることを運営メンバー全員楽しみにしています!

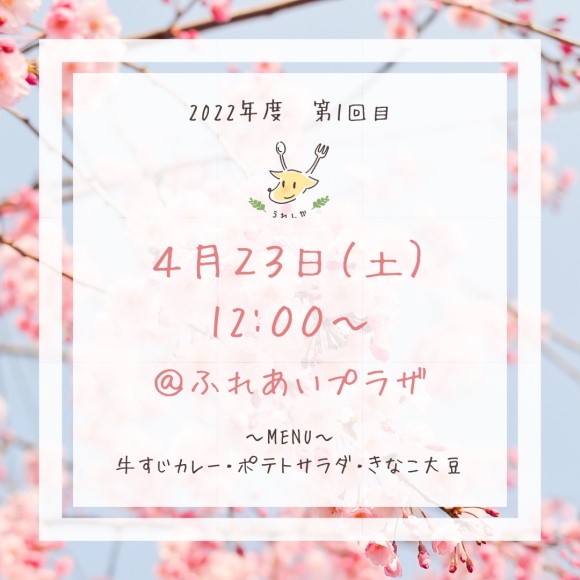

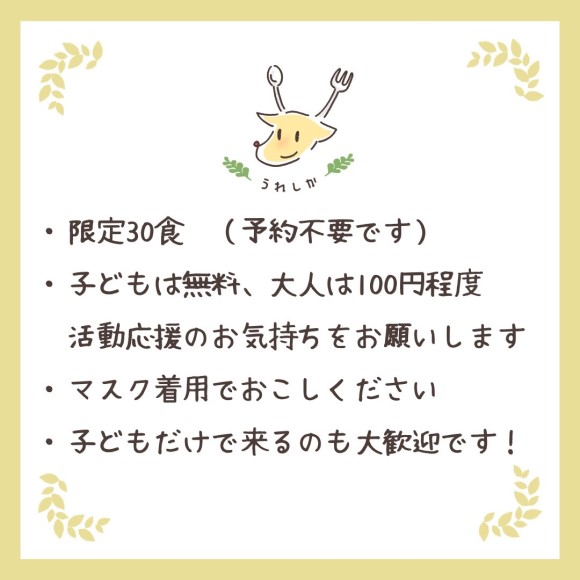

第1回目の詳細

(画像提供:うれしかインスタグラム)

第三土曜日は第二の実家にふらっと行ける日、まだ知らない町の人と出会えるかもしれない日、町の人が作った野菜を食べれるかもしれない日。うれしかの日は手帳に書いておきたい楽しみな日になりそうです。

初回は新型コロナウィルスの感染状況を考慮して、お弁当の配布となるそうです。お弁当は限定30食!鈴木さんと運営メンバーの想いが詰まったお弁当、ぜひ召し上がってみてはいかがでしょうか。

\うれしかインスタグラム/

かみしほろ地域食堂うれしか

・場所

https://www.instagram.com/ureska.kamishihoro/

ふれあいプラザ調理室 (お弁当配布は機能訓練室)

・開催日時

毎月第三土曜日 12時~(予約不可)※初回のみ4月23日の第四土曜日

・料金

高校生(18歳)以下無料

大人は活動応援として100円程度のお気持ちをいただけると幸いです

※コロナ禍の状況を鑑みて、当分はお弁当配布の予定

(初回は30食限定・予約不可・なくなり次第終了)

※告知はインスタグラムのほかチラシ・ポスターにて掲示予定

食材提供やご寄付など皆さんからの応援でうれしかの活動が続けられます。うれしかの活動へのご協力、心から感謝申し上げます。

【ライター講座受講生記事】突然舞い降りた熱気球搭乗体験【熱気球体験談】

小さな田舎町に熱気球が舞うようになり数十年。

町の多くの人には大空に舞う熱気球は心和ませる町の自然な風景として心に刻まれてきた。

思いがけない成り行きで長年見上げ続けてきた熱気球に乗り、雄大な自然の冬空を空中散歩した感動を少しでも伝えられたらと思います。

WRITER

宮﨑 ゆ子 (みやざき ゆこ)

【ライター入門講座受講生】田舎で三人の子育てを終え、夫の動物病院を手伝い夏は無農薬野菜を楽しむ好奇心旺盛な旅好き

冬空を舞う

初めての経験にチャレンジする前日の夜はなかなか寝付けない。

それでも朝はいつも以上に早く起床。自分のセーターの中でも暖かいカシミヤを重ね着し、カイロもお腹に貼り付けて寒さ対策は万全だ。

指定されたフライト会場に着くと旧知の人の顔の多さが妙に懐かしく、心地いい。

町の行事に参加しなくなり数年になる。コロナの影響もあり、ますます人との会話もなくなっている最近の私の日常生活。

「ライター入門講座」参加は大きな決断だった。

私の中で長年熱気球は〈地上から眺めるもの〉だった。

それが今日何かしら関わる立場に立つ。まして高齢者(気持ち的には若者?)不安以上にワクワク感でいっぱい。

現場に行くと一人だけ搭乗のチャンスとの話。

じゃんけんにアッサリ負けた私。

取り敢えず取材。

今更ながら熱気球の大きさに圧倒されながら雪原に広げ、立ち上げる手伝い。その感覚動作全てが私を楽しくさせていた。空に舞う直前の気球を前に顔見知りの人たちが「乗れ乗れ」と声をかけてくれた。

夢見心地で気が付いたら熱気球の籠の中にいた。

何十年も望んでいた「夢の体験」は突然降りてきた。

パイロットは知人の青木知子さん

雄大な東大雪・未知の自然の中に

私の中で何が起きているか整理もつかないうちに、スーと静かに地上から離陸していた。

熟練の技を感じさせる安定した動きに恐怖感はゼロ。フーと深呼吸して下を見ると既に遥か遠くに人影。その一瞬の速さに驚いた。

「凄く上手ですね」の声に「まだ新米だよ」の返答だが、長い搭乗時間を通じ確かな操縦力には感心しきりだった。

薄氷のような雲の上に東大雪の山々が現れた。

いつもの山並みが壮大な姿で眼前に現れたときの感動。

東大雪の山々、まさしく神々しい

写真:土門史幸

何気なく日々眺めていた大好きな山並みと違い、まさしく神々しいという言葉が当てはまる雄大さに圧倒された。自然の偉大さに深いため息がこぼれた。

「見て、サンピラ―だよ」

太陽の虚像、私自身一瞬記憶をたどるが実際に体験したのは初めて。それこそ未知の領域に入り込んだことに強く気付かされた。どこか記憶にあるがそれは映像であり、今私の目の前で光り輝いているのは実像なのだ。口元からは無意識に「凄い凄い」の言葉が繰り返し漏れていた。

後で雲ではなく無数のダイヤモンドダストの塊と知り、不思議な未知の体験に遭遇したことを知った。

サンピラーと眼下に広がる雪に覆われた街並み

眼下には見慣れたはずの街並みが雪に覆われ、いつもとは違った幻想的な雰囲気を漂わせていた。

真っ白な雪畳に幾本もの直線。

よく見ると二匹のキタキツネが駆けていく姿が見えた。野生動物の足跡が不思議な幾化学的模様を作り上げていた。それはまさしくこの上空からしか見えない景色なのだ。

遠くは音更の方で着陸することもあるとの話、夏より気温の低い冬の方が燃料もかからず雪がクッション材になり安全なことなど話してくれた。

当日は比較的穏やかな日で、不思議な感覚のまま空中散歩を満喫した私だった。

パイロットとして上空300メートル以上の中で自然相手に全て自己判断することを想像しただけでその過酷さに思わず身震いした。

離陸以上に着陸は難しい。

仲間たちが着陸付近の道路にワゴン車で待機し熱気球の回収作業を行う。無線でのやり取りを繰り返しながら場所を決める。道路近くには当然多くの電線や標識等が建ち並ぶ。その間の限られた空間を目指して高度を下げる。低空飛行で落葉樹に触れながら軽く揺れた。それがまた楽しく私は満面の笑顔で着陸地点にたどり着いた。瞬間、心の中で万歳と叫んでいた。

知子さん パイロットへの道

彼女がパイロットにたどり着いた経緯が気になり話を聞いてみた。随分昔のこと、バルーンフェスティバルのオブザーバー募集を見て参加したのがきっかけとの話。

(オブザーバー:フライトごとに派遣され競技内容を記録する係)

上士幌に住んでいると募集のお知らせを目にしますが参加するその一歩が踏み出せないのが現実です。オブザーバーは計測や気象観測等々多くの講義を受け、ボランティアとして欠かせない存在です。大会時に実践を繰り返しチームのスタッフとして成長していく彼女。しかし当時は「パイロットにあこがれていたけれど、自分は無理だろうなと思っていた」とのこと。確かにどの機材も重く、私などには無理としか考えられない世界だ。

先にパイロットになったのはオムツをしていたころから一緒に熱気球に乗っていた息子さんだそうだ。自分の夢を託したのかなと。

その後、所属クラブの担い手として「町のパイロット育成企画」に参加し、資格を取得。上士幌熱気球のレジェンド菅原博治氏の手ほどきをたっぷりと受け、長い道のりを経てきたのです。

彼女の安定した熟練した操縦力には、確実な裏付けと経験、そして強い仲間との信頼関係の存在があることを知りました。

心の原風景である熱気球

写真:土門史幸

スタッフのお一人、渡進さんに熱気球に携わったいきさつを尋ねると、牧場だった自宅の隣接地がフライト場で、子供のころから熱気球のある風景はあたりまえだったそう。

遊びに行くと大学生に乗るかと声を掛けられ、何度も搭乗するうちに自然の流れで熱気球の仲間に。子供時代に空を舞う貴重な経験を積んでいたのだ。仕事で一時的に離れたが今また仲間と活動を再開したという。

何て素敵な体験だろう。

上士幌に生まれ育った子供たちにとって空に舞う熱気球は「心の原風景」なのだ。

ふるさとのそれを継続することの素晴らしさ、奥深い意義、また難しさを肌で感じた貴重な体験でした。

知子さんの話の中で強く心を打たれたのは「熱気球ってみんなを笑顔にするんだよ」。その言葉が痛いほど伝わる。初めて熱気球に触れたときワクワクする自分がいた。熱気球を見上げるときは決まって頬が緩み確かに笑顔になっている。

私たちの故郷の空には、みんなを笑顔にする熱気球が舞うんだよ。

そんな素敵なこの町の原風景を守るために何かできることはないか探る自分がいた。

上士幌小学校で卒業記念熱気球体験搭乗が行われました

卒業式を間近に控えた3月の中旬、上士幌小学校にて6年生の卒業記念に熱気球体験搭乗が行われました。熱気球の町ならではの記念行事についてお伝えします。

WRITER

渥美 緑(あつみ みどり)

2022年1月より静岡県から上士幌町へ移住。地域おこし協力隊としてまちづくり会社で活動中。上士幌町で出会う人、ものは基本すべて“初めまして”です。その”初めまして”の瞬間を言葉にして発信できたらいいなと思います。

PHOTOGRAPHER

土門 史幸

フリーカメラマン。2021年6月から上士幌町で地域おこし協力隊としてまちづくり会社で活動中。苫小牧市出身。写真や動画で地域の魅力を伝えたい。空・水中ドローンも扱えます。

今回お伝えする卒業記念熱気球体験搭乗は、毎年、町役場が企画し、上士幌小学校のグラウンドにて、卒業を控えた児童が、6年間過ごした学び舎と街並みを熱気球に搭乗して上空から眺めてもらうという行事です。

行事当日、我々が到着したときにはすでに、児童たちが搭乗するほろんちゃん号がグラウンドに立ち上っていました。

着々と準備されるほろんちゃん号

ほろんちゃん号の準備が完了すると、雪が降り積もった真っ白なグラウンドに、この日体験搭乗する6年生32人が集まってきました。

児童たちは搭乗するための注意事項を受けた後、順番にほろんちゃん号に乗り込みます。

熱気球に乗り込み上昇を待つ生徒たち

ほろんちゃん号は校舎を見下ろす位置までゆっくりと上昇。

児童たちは上空から他の児童や先生に手を振って写真撮影にこたえたり、学校を眺めたり、つかの間のフライトを余裕をもって楽しんでいる様子です。

熱気球が上空にある間、地上では空から児童たちの笑い声が降ってくるようでした。

こんな貴重な体験が卒業記念なんて、さぞ嬉しいだろうなと児童に声をかけたところ、「2年生の時にも乗ったことがある」とか「気球からの景色は秋が綺麗だと思う」「今日も自分の家が見えるかと思って探していた」など、熱気球のエキスパートのような感想です。

よくよく話を聞いたところ、児童のほとんどは熱気球には何度も乗ったことがあるという事実を教えてもらいました。

…さすが、熱気球の町、上士幌町。

上士幌の子供は何度も経験する係留体験

熱気球の体験搭乗ですが、上士幌小学校の児童には日常のものであっても、他の小学校で実施されているところはなかなかないそうです。

この日も先生が初めて体験搭乗をするという現象が起きていました。

なお、この卒業記念熱気球体験搭乗は小学校だけでなく、認定こども園ほろんでも行われています。

町の皆さんの、おめでとうの想いが児童や園児たちを上空に連れていく。こんな素敵な取り組みが、今後もずっと続いていってくれることを願わずにいられませんでした。

そんな上士幌町では、熱気球だけでなく、まちの魅力を活かした様々な取り組みを行っています。

まちづくり会社では、1ヶ月間上士幌町で遊ぶ・学ぶ・働くを体感できるMY MICHIプログラムや、移住を行う際の困りごと・就業に関する無料職業紹介事業を行っています。

上士幌町の取り組みについて知りたい、聞いてみたいと思ったら、お気軽にまちづくり会社までお問合せ下さい。

お問合せ先

生涯活躍のまち かみしほろ

TEL:01564-7-7630 Mail:info@kamishihoro-town.com

【ライター講座受講生記事】熱い思いが熱気球を飛ばす【熱気球体験談】

休日の朝。

空に熱気球が浮かんでいます。広い畑の上を悠々と飛んでいる熱気球。ときどき「ゴーッ」というバーナーの音が聞こえます。

これは上士幌の日常風景です。

私は2月11日に開催された「プロから学ぶ!ライター入門講座」に参加し、その一環で第39回上士幌ウインターバルーンミーティングを取材予定でしたが、残念ながらコロナの影響で中止になりました。その代わりとして、熱気球のフライトのお手伝いをしながらバルーンチームの方のお話を聞き、係留ではない、フリーフライトに同乗させていただきました。

WRITER

関口 嘉子(せきぐち よしこ)

【ライター入門講座受講生】大阪生まれ大阪育ち。2009年に上士幌の農家と結婚し、この町に来ました。希少な豆を栽培し、「オリベの豆や」という屋号で商品を販売しています。上士幌は「熱気球の町」とは知っているけど、この記事を書くまでは遠い存在だと思っていました。

冬の朝、雪の畑の上を飛ぶ熱気球、休日の見慣れた風景です

写真:土門史幸

実際乗ったら怖かった! でも…

今までは空高く飛ぶ熱気球を見かけるたびに、「 熱気球の上はどんな景色が見えるんだろう…乗ってみたいなぁ…どうしたら乗れるんだろう…」と思っていました。

が、今回実際に熱気球に乗せてもらっての最初の感想は「高い!」「怖い!」「早く降りたい!」

確かに綺麗、綺麗なんだけど…こ、怖い!

申し訳ないほどネガティブな感想ですが、これも「実際に熱気球に乗ったからこそわかったこと」です。

皆さん、上士幌町の空に浮かぶ熱気球を見て、どんなふうに思っていますか?「見るだけ」「思うだけ」と、「実際に体験すること」では、得るものは全く違います。

上空にいる間ずっと震えていた私は、地上に降りてから、 熱気球に対する思いが変わりました。「乗ってみたいなぁ…」から、「みんなにも乗ってほしい!」に。そして、熱気球に乗ることは意外と簡単かもしれない、と思うようになりました。

「いつも生活の中に熱気球があった」

上士幌にある7つの熱気球チーム。その中のひとつ「B.T. ZEN」のパイロット、山下善優さんは上士幌町の市街地で「居酒屋 善」を経営しています。山下さんは物心つく前から熱気球に触れていたという、正真正銘の「バルーンニスト」。

パイロットの山下善優さん、偶然ですが記者と同い年です!

上士幌町は年間2回の「バルーンフェスティバル」を開催する「熱気球の町」。

その歴史はおよそ50年前に遡ります。北海道大学と本州の大学の教授が「北海道で熱気球を上げられないか」と、当時の上士幌町議に相談したのがきっかけになり、上士幌で熱気球を飛ばす計画が立てられました。その町議と山下さんのお父さんが懇意にしていたことから、山下さんのお父さんが大会の立ち上げから携わるようになったということです。そんな環境なので、熱気球が山下少年の生活の一部になるのは自然なことでした。

「もう、いつも生活の中に熱気球がありましたね」と山下さん。

小学生のころ、山下さんの自宅2階は、夏に行われるバルーンフェスティバルに参加する東京学芸大学気球サークルの学生さんの合宿所になっていました。熱気球に触れるのが嬉しくて、大会中はよく学生さんたちの競技のお手伝いもしたそうです。

山下さんは18歳で一度上士幌を離れます。専門学校で1年間調理を学び、その後およそ17年間、懐石料理や割烹料理店などで修行を積みました。東京にいる間も熱気球への思いはありましたが、近くに熱気球を飛ばせる所がなく、何より仕事が忙しいこともあり、熱気球に触れることはありませんでした。

熱気球への思いが再燃、そして…

そんなころ、SNSが流行りだします。

Facebookで上士幌の情報を目にした山下さん。同級生の活躍や、様々な事業にチャレンジしている上士幌の状況。そして、上士幌町が今も熱気球に力を入れていることに触れ「また熱気球をやりたい」という思いがフツフツと湧いてきました。

地面に熱気球の影が映る

熱気球からしか見ることができない、特別な風景です

「SNSというものが無かったら上士幌の情報を知ることもなく、自分はずっと東京にいたかもしれない。東京にいたときは、お店を1軒任せられるようになって収入も安定していた。でも、どこかつまらなかったんだよね。今はお店をやりながら熱気球もできる。この生活を手に入れるために自分は東京で修行していたのかな。上士幌に帰ってきて良かったと思うよ」

上士幌に帰ってきてから、山下さんは町の「熱気球人材育成事業」を利用して熱気球のパイロットの資格を取得します。今から6年前です。そしてチームを結成。

今は役場職員、消防署の職員、主婦、そしてお店のお客さんなど、多彩なメンバーが揃います。

他チームのメンバーとも協力して熱気球の準備・片付けをします

ひとくちに熱気球に乗るといっても、その目的や志向は人それぞれ。山下さんは自身を「競技志向」と言います。「意外に知られていないけど、熱気球はスカイスポーツなんだよ」毎年、佐賀県や長野県佐久市で開催される大会競技に参加して、技術を競います。

大会で楽しみにしていること

開催地では、競技者だけでなくその土地の人たちも「熱気球が大好き」だと強く感じるそうです。

5月のGW期間に開催される長野県佐久市の大会。本来ならこの時期は田んぼに水を張っているのですが、熱気球が田んぼに着陸できるよう、地域の農家さんは大会が終わるまで田んぼに水を張りません。

また、競技中は住宅地を飛ぶようにタスク設定され、低空で飛ぶと必ずといっていいほど住民たちがベランダから手を振ってくれます。

現地の人たちとの、こんなささやかな交流も大会の楽しみになっています。

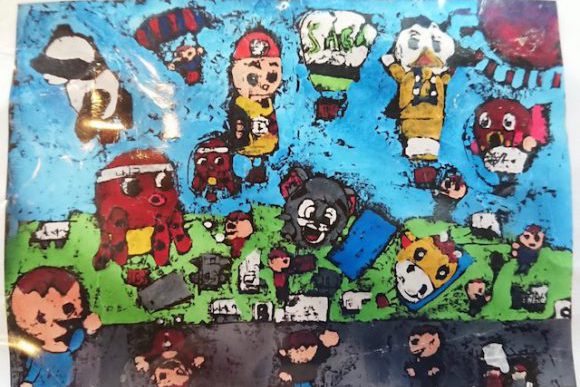

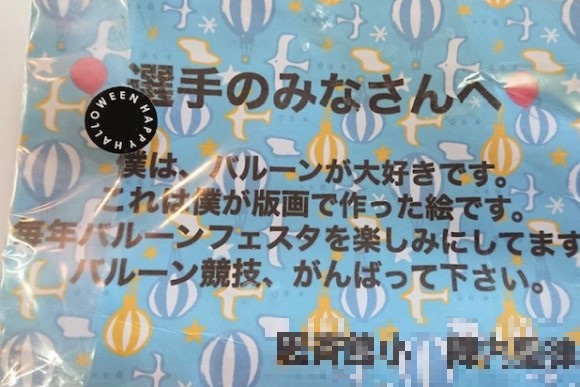

佐賀県で開催される日本最大規模の大会「佐賀インターナショナルバルーンフェスタ」では、熱気球が着陸するやいなや、近くの家から子供たちがワーッと集まってきて、回収作業を手伝ってくれるそうです。

そのときにもらった地元の小学生手作りのカードが、山下さんのお店に飾られていました。一面には熱気球をテーマにした版画作品。もう一面には「選手の皆さんへ」というメッセージ。自分の町で熱気球の大会が開催されることを誇りにし、毎年の開催を心待ちにしていることが伝わってきます。

佐賀の大会で、地元の小学生からもらったカード

熱気球で町に恩返しをしたい

「もっと上士幌の熱気球を盛り上げたい。上士幌の町の人たちに、もっと興味を持ってほしい」山下さんの声が熱を帯びます。

「僕は、町の事業でパイロットの免許を取得した。今も熱気球を飛ばす燃料代など、町の補助があって助かっている。だから僕は熱気球を飛ばすことで町に恩返ししなきゃいけないと思っているんです」

そのために、山下さんはできるだけ市街地の上を飛ぶようにしているそうです。

「町の人に、もっと熱気球を身近に感じてほしい。熱気球は、熱気球に乗っている人だけのものではないから。本当は誰でも触れるし、関われる。興味があるなら手伝いに来てほしい。一緒に作業することで交流が生まれて、『今度乗ってみる?』ということになることだってある」

大会で他県に行って感じた、上士幌にはない「住民が持つ熱気球への親しみ」。それを上士幌でも実現させたい、それこそが町への恩返しになる、という山下さんの熱い思いを感じました。

現在山下さんは大会の規模を大きくするべく、関係各所に働きかけています。

「昔は最大で87基の熱気球が参加 (1994年)したけど、今は35基程度。2023年は大会が50回目を迎える記念の年だから、それを機にあの頃の規模を取り戻したい。150基が飛ぶ佐賀の大会は圧巻。あの迫力の光景を見ると、熱気球って良いな、すごいな、と思う人が必ず出てくるはず。上士幌には熱気球ができる環境が整っている。もっと町の人の理解を得て、熱気球で町を盛り上げたい」

熱気球に乗りたいと思ったら…

「熱気球に乗りたい!」と思ってもどうしたら乗れるのかわからない人もいます。

また、熱気球の作業は朝早い、風が強いと飛べない…というイメージもあるかもしれません。

「熱気球に乗りたい人はどうすればいいですか?」と山下さんに尋ねたところ、「居酒屋 善 に行けば、多分乗れるよって伝えてよ」驚くほどシンプルな答え。

「乗ってみたい、と思った時点で熱気球に興味があるということだから、そのままの気持ちでお店に来てほしい。熱気球はどうやって飛ぶのか、どうやって動くのか、離陸、着陸するのか。どうして朝早いのか、なぜ風が強いと飛べないのか、全部、現場に来たらわかるから」

子供の頃から熱気球への思いは全く変わらないと断言する山下さん。

飛ぶことだけでなく、熱気球に関わるすべての工程が大好きだと言います。

チームの皆で熱気球を立ち上げ、熱気球に乗って地上を離れていくメンバーに手を振る。風に乗りながら上空を飛ぶ熱気球を「あそこに降りそうだな」と予想しながら車で追いかける…。皆でワイワイガヤガヤしながら作業する、あの雰囲気がたまらなく好きなのだそうです。

協同作業で熱気球が上がります

「だから、とにかくまず『乗ってみたい』と声を出してほしい。きっと誰かにつながって、飛べるはず。そうやって熱気球に関わり始めて、そんな人の中から一緒に競技に出る人が出てくれれば、僕は嬉しい」

これからもずっとずっと、上士幌が「熱気球の町」でいられるよう、次の世代を育てていくことも自分たちの仕事だと、山下さんは決意を込めて話してくれました。

山下さんのチームの熱気球

写真:土門史幸

不思議なことに、熱気球が浮かぶ瞬間は、「今から地上を離れる」という感覚がありません。自分では気づかないうちに熱気球は空に浮かんでいます。そして、気づいたらすぐには降りられないほど高いところまで上昇しているのです。

山下さんと熱気球の出会いも同じかもしれません。

物心つく前から身近にあり、生活の一部だった熱気球。

いつの間にかどんどん高く昇って、色々なところに行き、色々な景色を見てきました。高く昇るためのエネルギーは、「とにかく熱気球が好き」という気持ち。今は地上にいる人たちにも熱気球のことを伝えたくて、少し高度を下げたところかもしれません。

山下さんの熱気球が降りる所に、たくさんの人が集まりますように。

晴れた休日、私は前よりも熱心に熱気球を探すようになりました。

いつでも熱気球を追いかけられるよう、車のキーはポケットに入れています。

ぜひぜひ、近くに降りてきてくださいね

「居酒屋 善」

住所:北海道河東郡上士幌町上士幌東3線

電話:01564-7-7336

営業時間:17:00~23:30

揚げ出し豆腐と若鶏のから揚げ、お蕎麦もとても美味しいです!