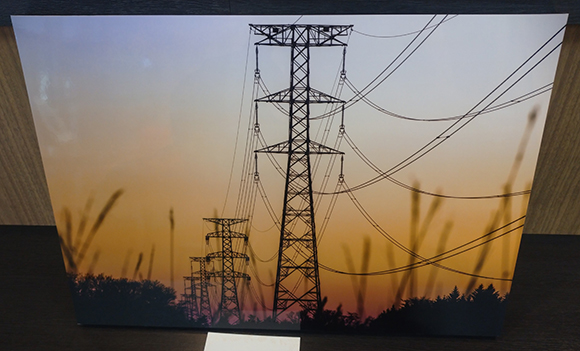

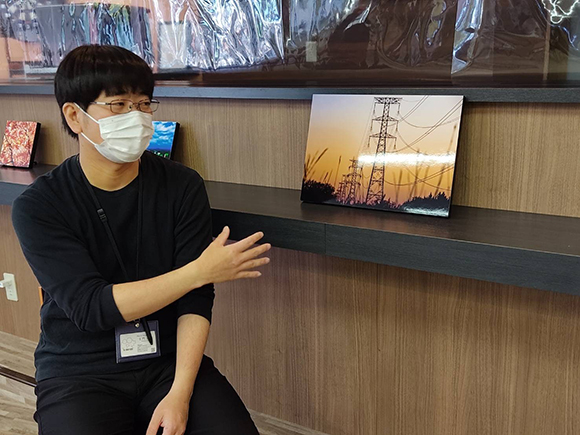

土門史幸写真展 -空のある風景- 【 残す写真より飾る写真 】

2021年10月24日(日)ハレタかみしほろで、土門史幸写真展 -空のある風景- が開催されました。

今年(2021年)の6月から”地域おこし協力隊”として、上士幌町民の写真や風景を撮影されている土門史幸(どもん ふみゆき)さん。北海道苫小牧市出身で上士幌町へ来る以前から、苫小牧市や札幌市を中心にフリーランスのフォトグラファー、ビデオグラファ―として活動されていました。

今回、北海道各地で撮影された美しい風景の写真を様々な形で展示すると聞き、おじゃましてお話を伺ってきました。

WRITER

宮部 純香

上士幌町で生まれ、高校まで上士幌で過ごした編集サポートメンバー。小さい頃からお世話になった上士幌を新しい視点で見てみたいと取材を進めています。

なぜ上士幌へ

コロナ禍で仕事が減って、変わらなきゃと思ってたときに、地域活性化に興味を持っていることを知っていた妻が上士幌町の”地域おこし協力隊”の募集を見つけてくれて、すぐに応募して受かりました(笑)。

今までの仕事では出張することが多く、北海道内いろいろな地域を周っていましたという土門さん。

あるとき、スポットとして町は紹介されるけど、その道中の紹介をされることが全くない。道中にも美しい風景があるのにそれがすごくもったいないことに気づいたそうです。

写真でそういうところを紹介して活気づけたい。写真という活動を通して地域活性化に興味を持っている今の自分の考え方にマッチしている。

そんな時に見つけた地域おこし協力隊は、今までやってきた仕事が活かせる場だと思いました。

きっかけは父のカメラ

土門さんは、カメラを趣味から始めて社会人になってから街のスナップ写真や風景写真をコンパクトデジタルカメラで撮影していました。

そしてカメラを本格的に始めたのは、2009年くらいから。

お父さんが一眼レフカメラを持っていて、それを借りて撮ったことがきっかけだったそう。

そのうち自分の一眼レフカメラが欲しくなって購入しました。カメラを始めた頃の写真を見返すと、パッとしないなって思いますね(笑)。

その時々によって写真の好みも変わっていて、だんだん昔にさかのぼっていくと、今とは全然違う表現の仕方していて、見返すとなんか違うなって思い今風に仕上げを変えてみることもあるそうです。

最初は札幌の街並みや道南の風景を撮っていました。人物を撮ることはほとんど無かったです。

今は仕事で撮ったりはするけど、それでもあんまり撮らないですね。ポートレート撮影はモデルさんがいればやりたいな思っているので、モデルさん募集中です(笑)。

得意なジャンルは風景写真の土門さん。

最近は人物撮影もしたいと思っているそうなので、我こそは!という方はぜひ手を挙げてください(笑)

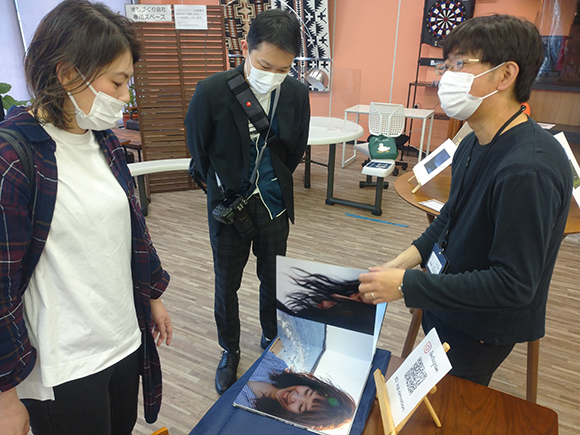

写真展 ”空のある風景” を開催!

今まで写真展をやったことが無くて、自分の写真を見てもらう機会がほしいなと考えていました。

この町には、ここハレタのように写真展などをするには丁度良いスペースがあったこととなにより周りの後押しがあったので、思い切ってやってみようと思いました。

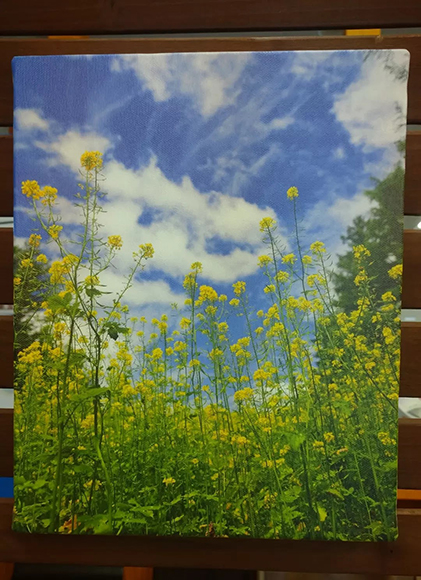

今の時代、写真を印刷する人って少ないですよね。僕も印刷することは多くないけど、印刷をして写真を見るって楽しいし、ケータイとか画面で見るのとは違って飾って置いておくとまた雰囲気が変わってくる。

それと作品には、タイトルがつきものだと思いますがあえてつけていません。タイトルがあるとそれに引っ張られてしまうので、見に来てくれた人にどういう写真なのかなっていうのを想像してもらいたくてつけませんでした。

今回の写真展では、写真、キャンバス、パネルの3種類を用意。

これらを見ていろいろな楽しみ方を知ってもらいたいと話していました。

フォトグラファーとしての今後

一昨年(2019年)ぐらいから、自分の写真館をつくりたいと思い始めた土門さん。

コロナが始まる前までは、前に勤めていた会社や付き合いのある会社などから依頼が来て仕事をもらっていたので、特に自分で集客をしなくても仕事はあったんです。

でも、コロナになって、仕事がほぼゼロになってしまい「これはまずい!」と思って。今までは仕事を受ける側だったので、自分で集客できるシステムを作りたいと思いました。

いま土門さんが考えているのが、ガーデンが併設されたフォトスタジオをつくって風景と一緒に人を撮ること。

お客様がスタジオ内の壁の一部に自由に落書きをできるスペースを作り、完成した壁の前で写真を撮る。といった場をつくること、だそうです。

写真撮影やほかにもやっていた動画制作とかもそうですけど、お客さんの笑顔が見られるからやってきました。お客さんに写真や動画を渡すと、ものすごく喜んでくれるんです。そういう笑顔が見たくてずっと続けています。

写真展を終えて

今回いろいろな材質のものに写真を印刷してみて、自分でもキャンバスとかにすると良いなっていう発見もあったし、写真の表現力っていっぱいあるんだなって実感しました。

また、予想していたよりもたくさんの方が見に来てくれたので、嬉しかったし楽しかったです。次も開催してほしいという要望が多数あったので、もしまた写真展を開催する機会があれば、風景だけではなく動物など今回とは違ったテーマでやってみたいですね。

初めてだらけの写真展は無事に終了し、新たな目標ができた土門さん。

見に来てくれた方々からの心温まる言葉などが、自分の作品への自信に繋がったとおっしゃっていました。

第2弾となる写真展はいつ開催されるのでしょうか。次はどのような写真を見せていただけるのか、今から楽しみな私です。

さて、土門さんの今後はいかに!

フォトグラファーとしての今後の夢に期待です!!

土門さんの写真はSNSでも見ることができます。

こちらもぜひチェックしてみてください。

Instagram:https://www.instagram.com/icp.amotion/

Twitter:https://twitter.com/harunire00

まちジョブハレタお仕事紹介【上士幌町ふるさと学生応援梱包作業】

まちジョブハレタ(人材センター)にはさまざまなお仕事がありますが、どんなことをしているのかわからない方のために今回は「梱包作業」のお仕事をご紹介します。

写真:土門史幸

現在まちジョブハレタでは上士幌町ふるさと学生応援事業の梱包作業をしています。

上士幌町ふるさと学生応援事業は新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け学費や生活費の捻出に苦慮している学生の皆さんに上士幌の特産品、食料品などの応援物資を送る事業のことです。

梱包作業は、まちづくり会社の2Fにあるコワーキングスペースで一箱ずつ丁寧に特産品などを詰めて梱包する簡単な作業です。

上士幌町ふるさと学生応援事業の梱包作業は12月で終了してしまいますが、まちジョブハレタでは老若男女問わず様々なお仕事をしています。

これから何かお仕事を始めてみたいな、興味があるなという方はまちづくり会社までご連絡ください。

どなたでも歓迎いたします!

お問い合わせ先

まちジョブハレタ(人材センター)担当:木原・岩部

TEL:01564-7-7630

カミシホロホテルのご紹介

2021年7月4日にオープンしたばかりのカミシホロホテルについて支配人の島田裕子さんにお話をお伺いしてきました。

WRITER/PHOTOGRAPHER

土門 史幸

フリーカメラマン。2021年6月から上士幌町で地域おこし協力隊としてまちづくり会社で活動中。苫小牧市出身。写真や動画で地域の魅力を伝えたい。空・水中ドローンも扱えます。

なぜホテルを上士幌に?

まずは、なぜ上士幌にホテルをオープンしたのかを聞いてみました。

カミシホロホテルの外観

ロゴは未来を表現したポリゴンと上士幌の牛がくつろいでいるところをイメージ

上士幌の周辺には、道の駅やナイタイ高原といった観光資源がたくさんあるので町中に宿泊施設を増やしたら上士幌に滞在してくれる観光客の方が増えるのではないかと思いホテルをオープンしたと話してくれました。

上士幌は観光資源が豊富なので滞在してくれる方が増えて町の活性化になって欲しいですね!

便利なホテル

カミシホロホテルのラウンジ

カミシホロホテルのコンセプトは便利なホテル。

ICT(Information and Communication Technology)を使うことによりホテルの滞在がよりスマートになるようなつくりになっています。

※ICTとは通信技術を活用したコミュニケーションを意味します。

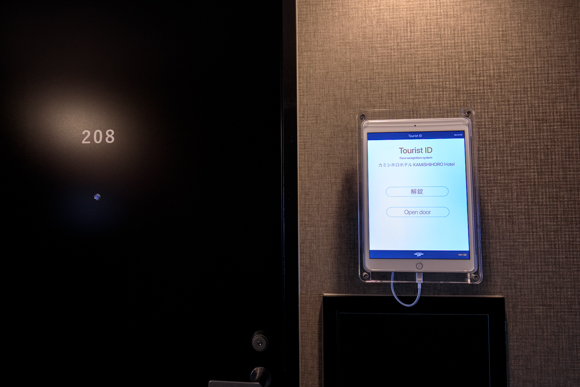

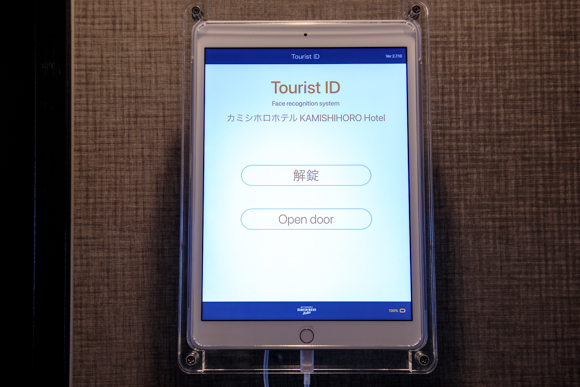

顔認証でチェックイン

チェックインでは、宿泊客の顔を登録し顔認証をします。

顔認証をすることによって鍵を使わずに部屋に入ることができるようになります。

ホテルの受付 チェックイン時に顔を登録

ただし、マスクをつけていると上手く認証しないようなので顔認証をする場合はマスクを外すことで認証するようです。

一度宿泊をして顔認証を行ったことがある方は次回の宿泊時に部屋番号などの案内が登録したメールに届くので、素早くチェックインができます。

客室のドア横にあるタブレットを使って顔認証を行う

2回目以降、チェックインの時間が短縮できてすぐお部屋で休めるのはありがたいですね。

誰にも合わずに受け取る宅配ボックス

また、客室には宅配ボックスが設けてあります。

朝食やタオルなどのアメニティグッズをホテルのスタッフが運んでくれるのですが、この際にスタッフと宿泊者が接触することはありません。

宅配ボックスに何か物が入ると客室にあるランプが点灯するようになっているので、客室にいながら誰にも合わずに荷物を受け取ることができます。

宅配ボックスに何も入っていない状態

宅配ボックスに荷物が届くとランプが点灯

ホテルの事務所にも通知が届くようになっているので受け取られたかどうか分かるようになっています。

余計な接触を避けることができ、新型コロナウィルスの対策にもなっていて、対面で誰かに会うことがないので女性ひとりでも安心してホテルに滞在すことができます。

仕事に便利な広いテーブル

客室やラウンジにあるテーブルは通常のビジネスホテルと違って奥行きのあるテーブルになっています。

奥行きのある客室のテーブル

電源も備えているので充電をしながら作業することもできる

奥行きを広く取ることでパソコンでの作業や朝食などゆとりを持ってとることができるので、ホテルで作業が必要なビジネスを目的とした方にも快適に滞在してもらえるようになっています。

作業スペースにゆとりがあると心にもゆとりができるので落ち着いて仕事や朝食をとることができますね。

夏は庭で朝食をとることができハンモックでくつろぐこともできる(撮影時は秋)

ホテルの魅力

カミシホロホテルは家電に力を入れていて、館内や客室にはダイキンの空気清浄機やエアコンを導入していて、空気を清潔に保っています。

客室に備えているエアコン

館内や客室に備えている空気清浄機

客室にはダイソンのドライヤーやReFaのシャワーヘッドを備えていて、高級なドライヤーやシャワーヘッドを使用することができます。

3点ユニットバス

ReFaのシャワーヘッド

入浴剤もあるのでゆっくりとお風呂に入ることもできる

ダイソンのドライヤー

ラウンジには宿泊者であれば自由に使えるコーヒーメーカや電子レンジ、トースターがあるのでお部屋ではなくラウンジで朝食をとることもできます。

開放感のあるラウンジ

自由に使えるラウンジのコーヒーメーカーやトースター

廊下にはアートワークが飾ってあり、このアートワークは上士幌町の事業者から出た廃材を使用ています。

アートワークから町のことを知ってほしいということで廃材が出る過程をラウンジにあるでテレビで放映しているので、アートワークと映像をじっくり見て知識を深めるのもいいかもしれませんね!

羊毛で作られたアートワーク

高級車に乗って北海道を楽しむ

21年9月20日からカミシホロホテルの予約時にカーシェアプランが選べるようになっていて、それを選ぶとポルシェのタイカン4SかレクサスのUX300eのどちらかをレンタルすることができます。

左:タイカン4S 右:UX300e

「ちょっといい車に乗って北海道を満喫してもらえたら」と語る支配人の島田さん。

筆者もポルシェに乗らせていただいたのですが、静かなのにパワーもあってとても運転しやすかったです。

高級車に乗っているというだけでテンションも上がるし、ワクワクしながら運転しました。

なかなか乗る機会がない車なので、これを機に上士幌を起点としてレンタカーで北海道を巡ってみるのもいいかもしれませんね!

また、電動自転車が3台、電動キックボードが3台、VanMoofという次世代型電動自転車が3台あり、宿泊者であればどなたでも無料で使うことができるので、町内や郊外にお出かけするのに最適です。

無料でレンタルできるVanMoofの次世代型電動自転車

今後の展望

今後はサイクリングや冬の遊びなどアクティビティに力を入れた宿泊プランなどを作り、上士幌の魅力を存分に楽しめる提案をしていきたいと話す島田さん。

上士幌町や十勝の旅行を考えているなら観光の拠点として、カミシホロホテルに滞在するのもいいかもしれませんね!

\ 便利なホテル /

/ 最先端技術を体験 \