酪農家がラーメン屋をやる理由とは?夢中で作るラーメンは人を集める!!【後編】

私が矢戸さんとお会いする約束をするタイミングで「矢戸屋のラーメン食べたいです!」と言っていたのですが、すると「次、出せる場所が見つかったからラーメン作るよ! 食べにおいで!」と矢戸さんからご返事をいただき、念願叶って、取材直後に矢戸屋のラーメンを食べに行くことができました。後編では、矢戸さんから見た上士幌町について、人との繋がりについてなどのお話を伺いました。

矢戸屋のラーメンを食べに

矢戸さん、こんばんは〜!

あ、来てくれたんだね〜!

はい! 約束しましたもん!

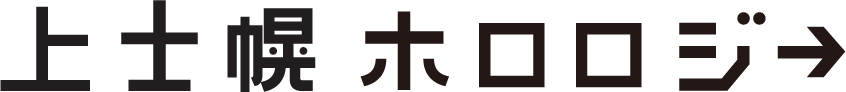

メニューはここから選んでね。

え〜何食べよっかなあ。5種類もあると迷う…。

(笑)。

決まった! ゆず塩ラーメンでお願いします!

はい! わかりました〜!

注文が完了すると手際よく、ラーメンを作り始めてくれました。カッコいい。

矢戸さん今日もリーゼントキマってますね! あと、やとやんのTシャツも可愛い。

あっ。ありがとう。

いい匂いする〜! お腹すいてきました。

(黙々と作る矢戸さん)

(一人ですごい手際いいなあ)

はい、お待たせしてごめんなさい! ゆず塩ラーメンです!

いえいえ、待ってました〜!

美味しそうだ〜!! いただきます!

どうぞ〜。

美味しい!! ゆずのいい香りしますね! ゆず塩って女性人気ありそうですよね。ほら、ゆずってだけで罪悪感半減するもん。この白い(写真右上)のなんですか?

あ、それね、自家製で牛乳豆腐作ってるんだよ。一応酪農家やってるから(笑)。

え! すごい。なんかこれ、モッツァレラチーズと豆腐の間みたいでトロトロしてて美味しい。私好きですこれ。

意外と合うでしょ? ラーメンと。

はい! めっちゃいいですねこれ。新感覚だ。

上士幌だからできること

ラーメンを作るのは町民の方々の協力があって、できてるんだけども。アドバイスをくれる人もいるし。

野中さんっていう上士幌でラーメン屋さんを営んでいるご夫婦は俺が若いころから知っていて。ガソリンスタンドのお客さんで出会ったんだけど。この間、食べに行ったときに、お祭りで出店してるだって話をしたら、こんなのもあんなのもあるんだよってアドバイスくれたりするんだよね。

普通、自分で商売でやってたら教えないでしょう。うちはこうやってやってんだよって教えてくれるんだよね。

優しい。外から来た私が町を見た意見としてお話させてもらうと、「いいところがない、いいところがない」って町民の方々は口にするけれど、矢戸さんと野中さんの関係みたいに町民のコミュニティが強いことって、そこが何よりもいいところじゃんって思うんです。

そうかもしれない。

それが外から来た私の持つ印象なんですよね。やっぱり都会にいたら絶対ないです。5,000人規模の町だから、みんな顔とか名前とか知ってたり、何やってるかわかる。だからこそ、危ないこともないし、高齢者も周りが見てくれているから。そうやって何かをしようとしたら応援者はいっぱいすぐ見つかるし。っていうところが何より魅力じゃないんかなあっていうふうに思ったんです。

野中さんもそうだし、今、ガスをお世話になっている塚田さんってところもそうだし。そういう人たちのつながりって、元を辿ればガソリンスタンドにいた頃のお客さんばかりなのね。

すごい、素敵なご縁。昔から知り合ってて、この町でずーっと。そのときに町の中であの人も頑張ってるから応援したい気持ちが生まれたりするのかなって。

それはあるかもしれない。自分が高校生のときからみんな知ってる人たちだから。本当にそういうのは嬉しいし、ありがたいよね。同じようなことやってる人たちが迷惑とか意地悪したりじゃなくて、アドバイスをくれるのが本当に嬉しい。

それって簡単にできることじゃないし。きっと住民が倍の10,000人とかいたら難しいかもしれないですよね。

うん、そうだと思う。

この5,000人っていう規模だからこそ、叶っているものなのかな。

そうかもしれないね。あとは知り合いが知り合いを生んでいって。ラーメンやってるんだって? って声かけてくれたり。つながっていくよね。

そういった町民の絆、素敵ですね。

そうだね、アットホームな感じだよね。あんまり考えたことないけど、こうやって改めて話すると思うよね。やっぱりそうなんだなって。

この、町民のおかげでできているって矢戸さんが思っているのと、町民はラーメンを出してもらって喜びを提供してもらっているっていうのは、お互いさまですよね、絶対。なんかすごい助け合ってたり、温め合っているって印象はすごいあります。

うんうん、そうであれば俺はすごい嬉しいけどね。

そうじゃないんですか? 私、町民の皆さんにお話聞きに行っちゃいますよ(笑)!

便利な世の中だからこそ、ラーメンで人を寄せたい

これからの町のあり方やこれからの町民のあり方についてどうお考えですか?

うーん、便利になるほど、人が寄らなくなる。電話もないときっていうのは、集まらないと会議ができなかったよね。今はリモートだなんていって、みんな家にいてできちゃうでしょう。メールなんてできたら年賀状も書かない、手紙も書かない。だから、どんどん便利になるほど、人が人と会う必要がなくなってくる。それが俺は寂しいと思う。

便利なものはもちろん使いたいけれど。だからこそ、人を寄せたい。俺がラーメンをやっていることよりもっと簡単で便利なものがあるかもしれない。コンビニにカップラーメンが売っていたり。だけど俺が作るものとはそれは違うわけで。便利にできない部分を作りたい。そんな表現でいいのかな?

めちゃめちゃ素敵です。

だから俺もラーメンが楽しみではあるんだけども、それを楽しみにしてきてくれる人がいるんだと。

楽しみの中にそういう目的もあるんだよってことですね。ご飯って、一人で食べるのとみんなで食べるので全然違うじゃないですか。あと、温かいご飯を食べるのと冷たいご飯を食べるのと。そういう温度感がなくなっていくのって、すごい寂しいなって私は思うんです。

うん、そうだね。

でもここは意識してやらないと便利に飲まれますもんね、私たちは。

俺が作るものってそんな特別なものなわけじゃないのね。だけど、その雰囲気であったり、人と一緒に食べることであったり。それでみんな騙されてくれてるのかなっていう気がしてる(笑)。

これが家で出てきたら普通なのかもしれないけれど、飲んだ後の席であったり、みんながワイワイしてるお祭りの会場だったり、あと外で食べるからであったり。そういった相乗効果で、人の話だけどね、「矢戸のラーメンはうまい」って言ってくれるのは、そういうものにみんな騙されてくれているのかなって思ってる。

だから自分では特別うまいとか一押しってわけではないかな。まあお金をもらうんだからそれなりのものにはしなきゃならないっていうのはあるけど。あとは自分の好みに調整して出すってだけのこと。

あとはみんなが寄ってきて、それで生まれた空間。

そうそう。だからまた来てくれる、そんな気はしている。

特別美味しいものが食べたい人もいるんだろうけど、ただ笑って会話したい人って結構多いと思ってて。でもそういう人が行ける場所が便利になればなるほど減っていくから、それこそ喫茶店なんてどこで飲んでも似たようなコーヒーなところ多いじゃないですか。でもここがいい、この空間がいい。っていうのとかと同じようになってるんでしょうね。

うんうん。

すごい素敵だと思います。

夢中になっちゃったら最高

私には家業というものからのプレッシャーというものがないんですけど、北海道は酪農家さんが多いじゃないですか。農家とか酪農家の方たちも楽しいことを見つけられるのってめっちゃいいなって思って。淡々と毎日をこなすっていうより。

そうだね、俺はそれじゃちょっと満足できなくて、ラーメンという楽しいことを見つけたよね。

矢戸さんのお話を聞いてこんな働き方もあるんだっていうのが、この記事を通して町内へも町外へも広まればいいなと思ってます。それこそ、十勝にはそういう働き方をしている人が多いから、その時間の合間を縫ってなんだってできるんだよっていうことを。

そうだね、うちらは基本的には休みはないんだけど、ただ時間を自分で作れば何かできるんじゃないかな。

うんうん。私とかって若者だから、何でもできるから今からだからって言われるじゃないですか。でも、若者じゃなくても何でもできるんじゃない? って私は思っちゃうんです。

うんうん。それはそうかもしれない。

そのほうが人生楽しいんじゃない? って思う。

うん、やる気になればね。

きっと人間やる気になって、一人じゃ何にもできないかもしれないけれど、助けてほしいっていう勇気さえあれば何だってできるんじゃないかなって思うんです。

うん、そうだね。やってみたいって思うこと、きっかけが大事かな。

いくつになっても楽しいと思えることをやっていてほしいです。

それは思うね。例えば俺がやってることって60歳からでもスタートできる内容だと思うし。やりたいの積み重ねかな。そうすれば達成できると思う。

そこの原動力ってなったときにまた、人を寄せたい、人とつながりたいっていう原点に戻るんですね。

そう、だから何をやりたいかかな。ただなんか、大概のことはできるかなっていう。人よりもっていうのはできないかもしれないけど、人並みにっていうなら、いろいろできる気はしている。

本当、人ってやる気さえあれば、大概のことできちゃうのかもなって私も思います。

環境さえあればね。

そうそう、しがらみとかもいろいろあるんだろうけど。

でも、どんなに努力しても【夢中】には敵わないっていうのを思う。

カッコいいです!

いや、俺の作った言葉じゃないよ(笑)?

え、誰の言葉ですか!

わかんない、どこかで聞いたことがあるんだけど(笑)。だから【夢中】になっちゃったら最強なんだなって思う。

うん、本当に。

だからいつもそのことを考えていて、それについて知りたいし調べるし、やってみたいしやってみて、これはいいなあれはダメだなっていうのが出てくるし。

うん。じゃあ矢戸さんにとって今のラーメンがそんな感じなんですか?

今、【夢中】なんだと思う。

いやあ、いいですね。【夢中】になれることがある大人がいい。

いいよねえ。

私たちみたいな若者から、大人になりたくないみたいなセリフを聞くじゃないですか。それってすごく悲しい。でもこんな人が増えれば増えるほど大人になりたいじゃないですか。やれることも増えるし、友達だって増えるし。ポジティブにもっと考えられる気がします。

うんうん。

今日は本当に素敵なお話をありがとうございました。この記事で伝えたいことがたくさんお聞きできたので、大切に届けます。

いつも謙虚な矢戸さんの中には、子ども心を忘れないワクワクが詰まっていました。

「人と違うことをしていたいんだよね」と笑って語る矢戸さんは少年のようで、こちらまで楽しくなってしまいました。

「ラーメンが楽しくて仕方ない!」それが伝わって、その空間にいるみんなを笑顔にしちゃう。そんな矢戸ラーメン。

ラーメンを食べて、お腹も心もいっぱいになりました!

矢戸さん、ありがとうございました!

けん玉のつなぐ可能性、上士幌に溢れる可能性【後編】

前編では上士幌けん玉キッズクラブで指導者をしておられる二人から、ただの遊びとしてのけん玉ではない、人と人とをつなげるツールとしてのけん玉という考え方を伺いました。後編では、厚真町と紅白出場のつながりの話から始まり、お二人の想いについてさらに伺っていきます。

WRITER

西村 奈々子

大阪出身。父が上士幌に移住。大学卒業まで、父が愛した上士幌に来ている大学生。私もこの町を愛したい。好きな場所は、サンクロスのステンドグラスの下。

厚真町のつながりから紅白へ

これで結構あれだよね、実はこれ(紅白出場)も多分そこがきっかけにあるよね。

あーまあそうだね。

これもそもそもだけど、厚真の復興みたいな部分も含めて紅白に呼んでくれたところがあるから。で、北海道からも何人かって言って俺ら行った感じだったから。実はそこも俺ら関係はしてるの。

めちゃくちゃつながりますね。

そう本当に。

つながりすぎるよ。

なんか密度濃かったね。

あの1年間ねえ。

そうあの1年間、すげえギュッとなってた。社交性っていうのをなんか3年分くらい使った気がする。

だから、最後は紅白で締めようと思ったけど、選抜に落ちちゃって映れないで終わるっていう(笑)。

そうそうそう。交通費の無駄みたいな。なんのための4、5万やってなって(笑)。

そうね。志いただいた方には申し訳ない。

そう、本当に申し訳ない。最終的にけん玉を買って返したっていう。やったやったあれ、すっげえ濃かったもんあの1年。本当に自由にやってたなって。 いやでもね、この話は一生出てこないだろうね。

自分からしても微妙だしね。

うん、そうそうそう。なんか、酒飲んだときに楽しかったくらいだね、俺らの内輪でね。それくらいしか出てこないよね。

いやでも今の話は突き刺さりますね。

うーん、あんまりなんかこれ出されるの嫌だな。

うん、なんかさらっとでいい。

なんかあのお馬鹿な二人でいたい(笑)。

そうなんですね。いやーでもめちゃめちゃ書きたいです(笑)。

自然体がカッコいい

いやでも。なんだろうね、あの、今いくつくらいなのみんな?

22歳です。

それぐらいの子たちに突き刺さるって嬉しくない? これくらいの子たちじゃん。もっともっと盛り上げてくれっていうか。次に来てくれって代ってここじゃん。だからここに突き刺さるってちょっとなんか嬉しいなとは思うね。

そうだね。

うん。だったらいくらでもなんかするよ。ちょっとなんかいやらしい話(笑)。

いやらしい話(笑)。

嬉しいです(笑)!

いくらでもするよ、そこ刺さってくれるなら。

で、ちゃんとやってほしいね、共有のあとにね。

そうそうそう。別になんかこれをやれとか思わんし。でも、思ったことって大体合ってるから。直感の方があってんじゃん大体。

うんうん、本当にそう。

なんかセンター試験とかでもさ、選択肢であーここ違うかなって直した方が間違ってるでしょ。だから直感が働いたときって、それをもっと大切にできる20代の子であってほしいなあとは思うけどね。

なるほど、そうですね。

あ、けん玉だあ! って思ってくれたんなら、じゃあけん玉って何なんだろうって人から聞くのもあるんだけど、自分で追求してほしいと思ってる。何がこんなに楽しいんだろう。なんでこんなに面白い、みたいなのをもっと追求してくれてもいいかなと思うしさ。

そして、俺らがどうこうの話じゃなくて、克磨からもっと馬鹿な二人でいたいなあって言葉が出てくるのかっていうのも、もっと追求してほしいなあって思うしさ。

うん、確かに。

俺らが真面目なことやったら、なんか引くだろみんな。

は? ってなるだろうね(笑)。

でもなんか私はほんっとにその空気が嫌だっていうか。大人がカッコつけれる世の中がいいじゃないですか。

うん、カッコつけたいもんね。

さすがにね。

でも私たちって、周りに合わせろってされていく年代じゃないですか。

うん、同調圧力だからね。

でも、そこに飲まれてほしくないし、私自身絶対飲まれたくないし。

その気持ちが大事だと思う(笑)。

あれ? 反町隆史? ポイズン? 言いたいことも言えないこの世の中? そうだよ、ポイズンだよ。かなりね(笑)。

そういうことだよ。

でもかなり、この記事は自由にやらせてもらえると思うんで、そこで私たち若者が声をあげるっていうとこはやってみてもいいのかなあって思います。

いいんじゃない? なんか、好きに書いたらいいと思う。

捏造とかじゃない限りは全然好きに書いてくれたらいいと思うよ(笑)。

いやあ、楽しいです。書いてみたい。

いいと思う。カッコつけれる世の中を作ってくださいよ。

頑張って作りたいです。

お二人は最高にカッコいい大人でした。

お二人のように「カッコいいじゃん! 最高じゃん!」と真っ直ぐに認めてくれる人たちがいてくれれば、子どもも大人も楽しいことを、やりたいことを、躊躇うことなくカッコつけてできる世の中が連鎖していくのではないでしょうか。

上士幌だからこそ、自由にチャレンジできること。

小さい町だからこそ、カッコつけることを応援し合うことができること。この規模だからこそ、みんなのやりたいことを認め合い実現できること。

上士幌の溢れる可能性を感じさせてもらいました。

家族がいるから、農家ができる〜上士幌でじゃがいも収穫体験〜

今回、訪問させていただく加藤農場さんは、町のお助け人・北上さんにつないでいただいたのがご縁のはじまり。町で何か体験できることを探しているとお伝えしたら「加藤農場さんへ行っておいで!」と、あれよあれよと、調整してくれました。加藤さんも「じゃがいも収穫をやってるからおいでよ!」と快く受け入れてくださり。こうしてつながる上士幌のご縁は、面白い。

WRITER

西村 奈々子

大阪出身。父が上士幌に移住。大学卒業まで、父が愛した上士幌に来ている大学生。私もこの町を愛したい。好きな場所は、交通公園の一番おっきな木の下。

私は大阪出身の都会っ子ですが、北海道の大自然に魅了され何度も足を運ぶうちに、長期滞在するようになりました。上士幌の町の人が温かく出迎えてくれるので、この町のことを知りたい、魅力を発信したいという想いが芽生えました。

気持ちのいい青空が広がる上士幌。この日は北上さんにご紹介してもらい、ご縁をいただいた加藤農場さんへ訪問しました。加藤農場さんはご家族で力を合わせて、農家をされています。季節は10月上旬。じゃがいもの収穫のお手伝いをさせてもらいました!

8:45 出発 雲ひとつない晴天

あたり一面に広がる農地、そこに真っ直ぐ伸びる一本道が大好き。車で走っていると気持ち良くて、思わず深呼吸してしまいます。

上士幌出身で私と同じくホロロジーの取材チームで活動しているあやかちゃんとじゃがいも堀りに向かう道中。

あやかちゃんは、じゃがいも掘りをするのは初めてですか?

何回かあるよ! 家族で知り合いの農家さんのところに収穫の手伝いにいったことがあってさ。

え? それって、大阪じゃありえないです。

そうだよね。上士幌の人にこの時期、じゃがいも掘ってくるって言っても驚かれないけどね。

軽いカルチャーショックを感じてます。

超実践型! じゃがいも掘り体験

おはようございます!! 今日はよろしくお願いします。

おはよう〜! とりあえず乗るか!

会って早々の一言に驚きながらも、大きな機械に乗り込みました。

その一言ですぐに収穫のお手伝いが始まりました。大きいトラクターを華麗にあやつる加藤照夫さん。ガタガタと揺られているだけでワクワクします。

畑を走るとすぐに目の前のベルトが動き出し、掘られたじゃがいもが次々と転がり込んできます。じゃがいもの仕分けをすることが私たちの仕事です。

皆さんの足を引っ張らないように! と気合い十分、気合いだけはいつでも満々! やり方もわからず、たどたどしている私をよそに作業は始まりました。

小さすぎるじゃがいも、傷のあるじゃがいも、傷んでるじゃがいもは弾く。といっても、「こうするんだよ!」といった説明はありません(笑)。目の前でお母さんがはじいているのを見ながら、わからないことは聞きながら作業する超実践型です!

こういうのはダメなんや。

なるほど、これはどう?

そうそう、弾いて。

これは? んーむずかしい(笑)。

コロコロと転がり込んでくる大量のじゃがいもをとにかく素早く仕分けていく。その姿はかっこいい。必死で食らいつくけど、私の2倍速で仕分けるお母さんには到底、敵いません。

間引かれたじゃがいもたちは横に投げます。この子たちは次年度の種芋になるそう。無駄にするんじゃなくて、またそこから新しい芽が出ると思うと素敵です。

畑には何列にも渡ってじゃがいもが植えてあります。その列ごとに種類の違うものが育っていて、なんとその種類は14種!

トラクターに揺られながらの作業は10月上旬にも関わらず、風が吹き少し肌寒い。けれど、とっても気持ちのいい空の下での作業は最高に気持ちがいいのです。

今日は風が冷たいね〜、寒い寒い。

ね、寒いですね。

あんたそんな格好じゃ寒いやろ。

中にダウンを着込んでます! あったかいですよ!

そりゃいい(笑)。

私も、北海道の寒さに舐めてかかると痛い目を見ることは知っています。ちゃんと作業服の下にダウンを着込んで行きました。温かくして行ってよかった〜(笑)。

ついつい外の景色にうっとりとしてしまうんですが、その間もベルトは止まることなく芋を引き上げるのでよそ見はしていられません。

大きなお芋が多くて、持ったときにギュッと中身が詰まっている感覚がありました。いっぱいに積み上げられたじゃがいもは種類ごとに袋詰めされます。

紐をかけるときはお父さんとお母さんがギュッと力を合わせて引っ張ります。

このじゃがいもを収穫できる機械のことを「ハーベスター」と呼びます。ハーベスターはいろいろな場所が上下左右、自在に動き、その柔軟さに感動しました。収穫、仕分け、袋詰めまで全部一つのハーベスターでできてしまうんですよ。本当にすごい機械です。

でも機械よりすごいと感じたのは照夫さんの操縦技術です。こんなにも大きい重機をUターンさせたり、狙った場所に傾けてじゃがいもを捌いていく姿はやっぱりかっこいい。

誰一人欠かせない農作業

お父さん、お母さん、息子の照夫さん。三人の誰一人も欠かすことのできない農作業でした。

じゃがいもの選別は運転していた照夫さんも加わり、家族みんなで行います。ベルトの上をじゃがいもは流れ続けてくるので、みんなで作業をしてようやくきちんと選別ができるそうです。

そして畑の端に到達したら、間引いた種芋用のじゃがいもをトラックに移します。そのトラックを運転してくるのはお父さん。芋を上手に積むためにトラックやトラクターの位置を調節する声かけをするのがお母さん。指示に合わせて照夫さんは、ハーベスターをコントロールします。

こうして、三人の見事な連携プレイがあってのじゃがいも収穫が進みます。

農家は、家族全員の力が合わさってできる仕事だと実感しました。

収穫を予測して、当たったときの喜び

体験後に時間をとっていただき、照夫さんにお話を伺いました。

貴重な体験をさせていただき、楽しかったです! ありがとうございました!

いえいえ、こちらこそありがとうね。ところで、高島暦って知ってる?

何ですかそれ、聞いたことないです! 聞きたい。

これ見たことない? 高島暦をみて、作付けや収穫の時期を決めたりするんだよね。これが2021年の高島暦。そしてこれが2009年。実は2021年と2009年がほとんど変わらないんだよね。

それってどういうことですか?

いやあ、わかんない。これが何年サイクルってわけじゃないのさ。

急にまた同じような年が来るってことですか?

そう、だから過去のデータを見て分析するんだ。

へえ〜面白い。

甲=木の兄(きのえ)、乙=木の弟(きのと)、丙=火の兄(ひのえ)、丁=火の弟(ひのと)、戊=土の兄(つちのえ)、己=土の弟(つちのと)、壬=水の兄(みずのえ)、癸=水の弟(みずのと)とかって書いてあるでしょ。

はい、難しい(笑)。

火の弟(ひのと)っていうのがお天道さんだから。

戊=土の兄(つちのえ)っていうのは?

戊=土の兄(つちのえ)っていうのは風。で、壬=水の兄(みずのえ)っていうのは雨。

ほお、すごい。

それには法則があって3火4木5水。この5回以上水があると、もう畑が浸水するっていう。

水っていうのは雨ですよね。それって月単位にですか?

ううん、1年にね。それで、これが5回会ったのが4年前2016年。4回木があると風の年。例えば木が多いと風があるの、これは台風にも関係あるの。

なるほど。そうして分析するんですね。ほかの農家さんも皆さんやるんですか?

いやー、やらないやらない。これは古い人たちがやっていたから、今はほとんど気象庁の発表を聞くくらいでやってると思う。

そうなんですね。

本当に、うちの親父の世代くらいの人までで今の60代の人とかは見てないよ。

照夫さんは何で読み続けられてるんですか?

いやあ、ある程度読んでたら面白いから。

ほかにも農家さんが収穫を読む方法ってあるんですか?

あとは、うちにあるこぶしの木の花。

こぶしの花?

うん。こぶしの花の蕾が秋冬でびっちりつくんだよ。そのこぶしの花がたくさんつくと次の年が豊作だよって印なんだよ。自然とその凶作にぶつかると、前の年はだいたい豊作なんだよ。

えー! そんなことで予測できたりするんですね!

そのこぶしの木は、凶作の年の次にはいっぱい蕾をつけて花を咲かすんだよ。

苦しい年の次には、豊作がやってくる。不思議ですね。

うん、そうだね。5月の頭には花が咲くからね。

すごい立派な木! びっちり蕾がついてますね〜!!

この木は、爺ちゃんが植えたんだよ。蕾が多いから来年は豊作になるってことだね。あとはね、ネズミが多いのか少ないのかも参考になるね。ネズミも知ってるから。

ネズミ!!!

ネズミが多い年は、来年穀物が取れる、豆類が取れるってことがわかる。ハツカネズミってすごい繁殖する力が強いから、たくさん増えて出てくるんだよね。

ネズミかあ…(笑)。お家に来ちゃったら大変ですね。

まあ今の家にはあんまり入らないけどね(笑)。

よかったです。

読んでいくと、来年の秋は天気がいいかなってわかってくる。秋の天気がいいってことは、多分芋掘りは楽だ。芋掘りが楽だから、小麦が綺麗に撒けるだろう。小麦が綺麗に撒けるから再来年の2022年は畑作にとっては悪い年にはならないだろう、っていう予測が立つっていうだけ。

すごい。そうやってずっと予測を立ててやっているんですね。

うん、そうそう。っていうことを見ていけば面白いってだけで。

本当に面白いです。そう考えたときに、農家さんの楽しみって何なんですか?

人それぞれじゃないかな。でも、読みが当たったときが楽しいね。

当たったときっていうのは、予測がですか?

そうそう。読み通りにやった方が、やっぱりいいかもしれない。干ばつとかがあっても対応できるしね。

なるほど。入念に高島暦とか読んで、植物やネズミとかをみて、その読みがバチって当たったら。

うん、うまくいくよだから。だからちゃんと読んでいれば、変動がないから。変動がなければ経営も安定するからね。今年もダメだったとかはならないから、それさえしていれば。

そうなんですね。本当、奥が深い。

加藤農園のじゃがいもたちはどこへ?

加藤さんは何種類のじゃがいもを生産してるんでしたっけ?

うちは10年かけて14種類のじゃがいもを生産してるね。種類が書いてある紙をあげるね(インカのめざめ・キタアカリ・ノーザンルビー・ヒカル・シャドークイーン・ホッカイコガネ・さやあかね・ジャガキッズ・とうや・グランドペチカ・スタールビー・アンデス赤・インカルージュ・はるか)。

わあ! すごい品種の数。そして、今日収穫したじゃがいもはふるさと納税の返礼品になるんですよね。

そうそう。うちのじゃがいも知ってもらえたのは、人の口コミなのかなと思うね。

そうなんですね。

そうだね。沖縄からの注文が結構いたね。あとやっぱり関西と東京が多いよね。

加藤さんのじゃがいもで作られているコロッケは北海道から本州で加工されてるんでしたっけ?

そう。大阪の豊中市。

へえ! 私の地元の隣町です!

そうなんだね! これが、「大地の彩りコロッケ」4種類ね。

え! カラフルなコロッケ可愛すぎますね!

これもふるさと納税の返礼品になってるの。

ふるさと納税って、じゃがいもそのままとコロッケと両方されているんですか?

そうだね。

毎年気候を予測して、家族みんなで、収穫まで丁寧に育てられたじゃがいもたち。そこには加藤農園さんのじゃがいもが美味しい理由が詰まっていました。

人を呼び、人をつなぐ。YOSAKOIソーランサークル「あっぱれ! ナイタイ上士幌」

2020年7月、上士幌町に唯一のYOSAKOIソーランサークル「あっぱれ! ナイタイ上士幌」が立ち上がったのはご存知ですか? 上士幌に来る前は、某国際協力機構の隊員として、ブラジルでYOSAKOIを教えていた私。今回、副代表の明石さんから「指導をしてもらえませんか?」とお声がけいただき、MY MICHIのメンバーと一緒に練習に参加してきました。

WRITER

苅谷 美紅

MY MICHI2期生。東京でのテレビの仕事に疲れた元AD。8カ月住んだブラジルの赤褐色の夕日に気付かされた、故郷 北海道の美しさ。当たり前な風景が特別であると気づけるよう、北海道色豊かな上士幌町の魅力をお伝えします。

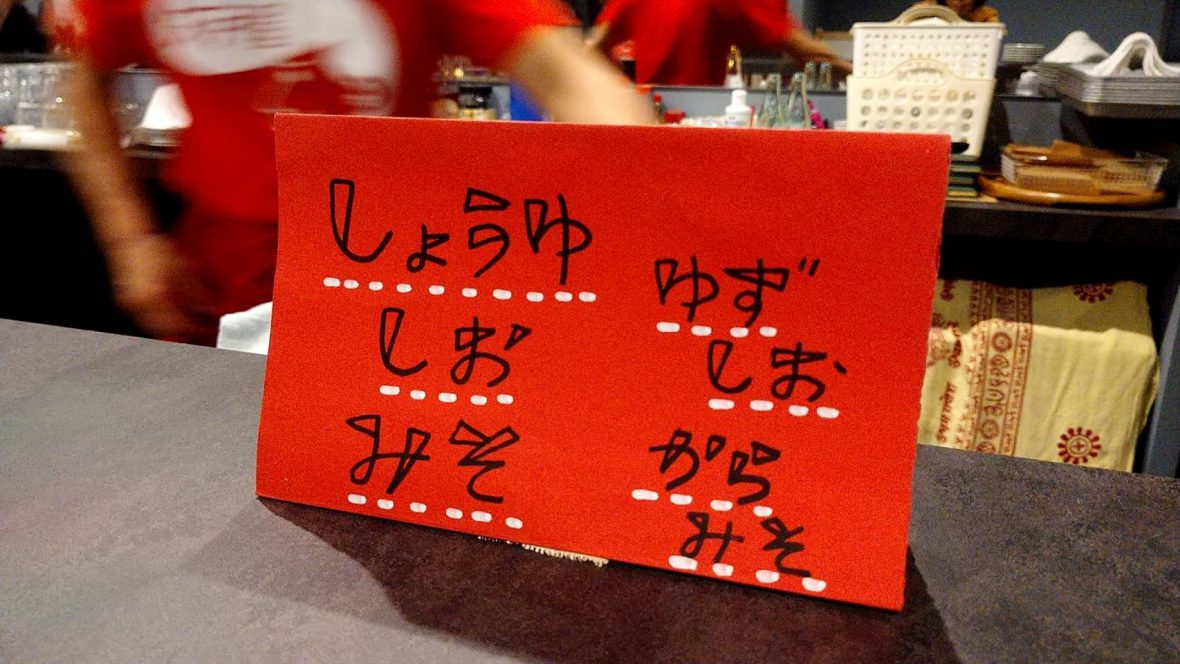

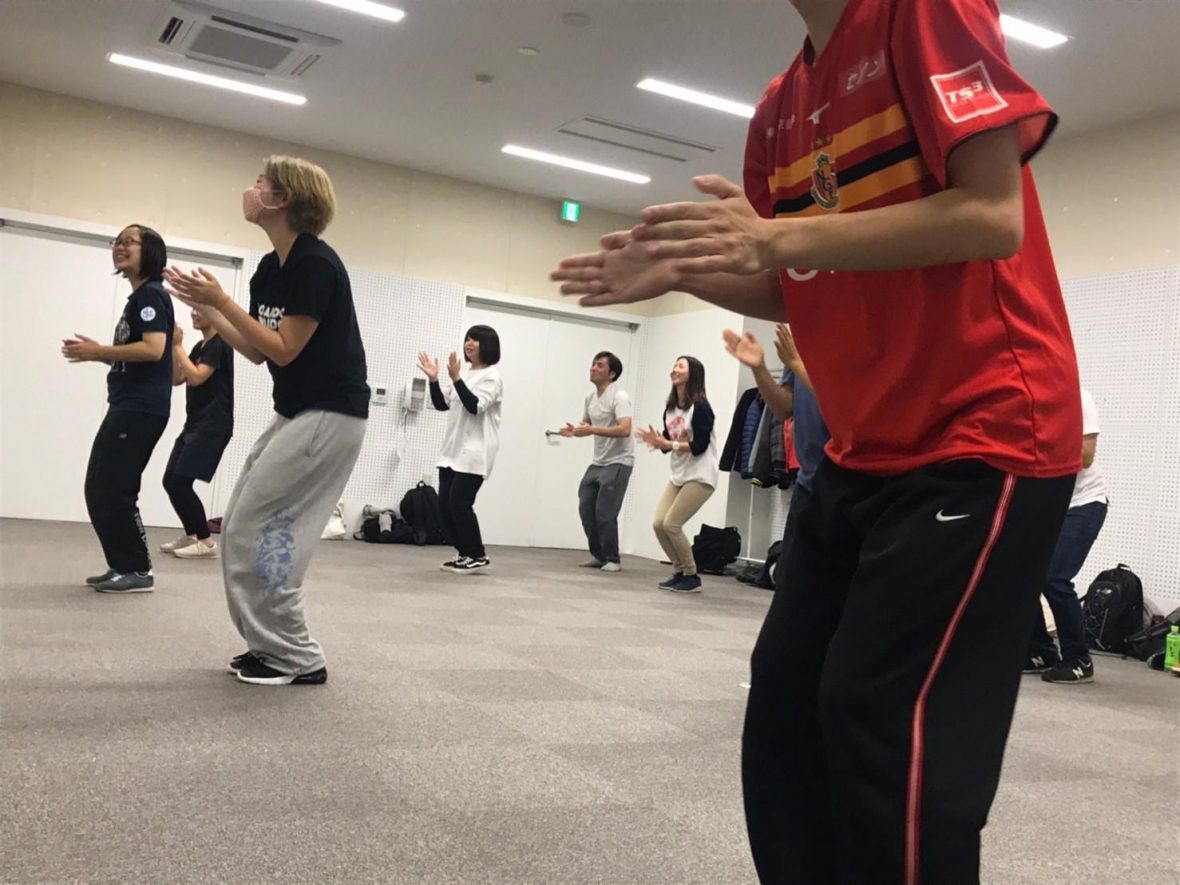

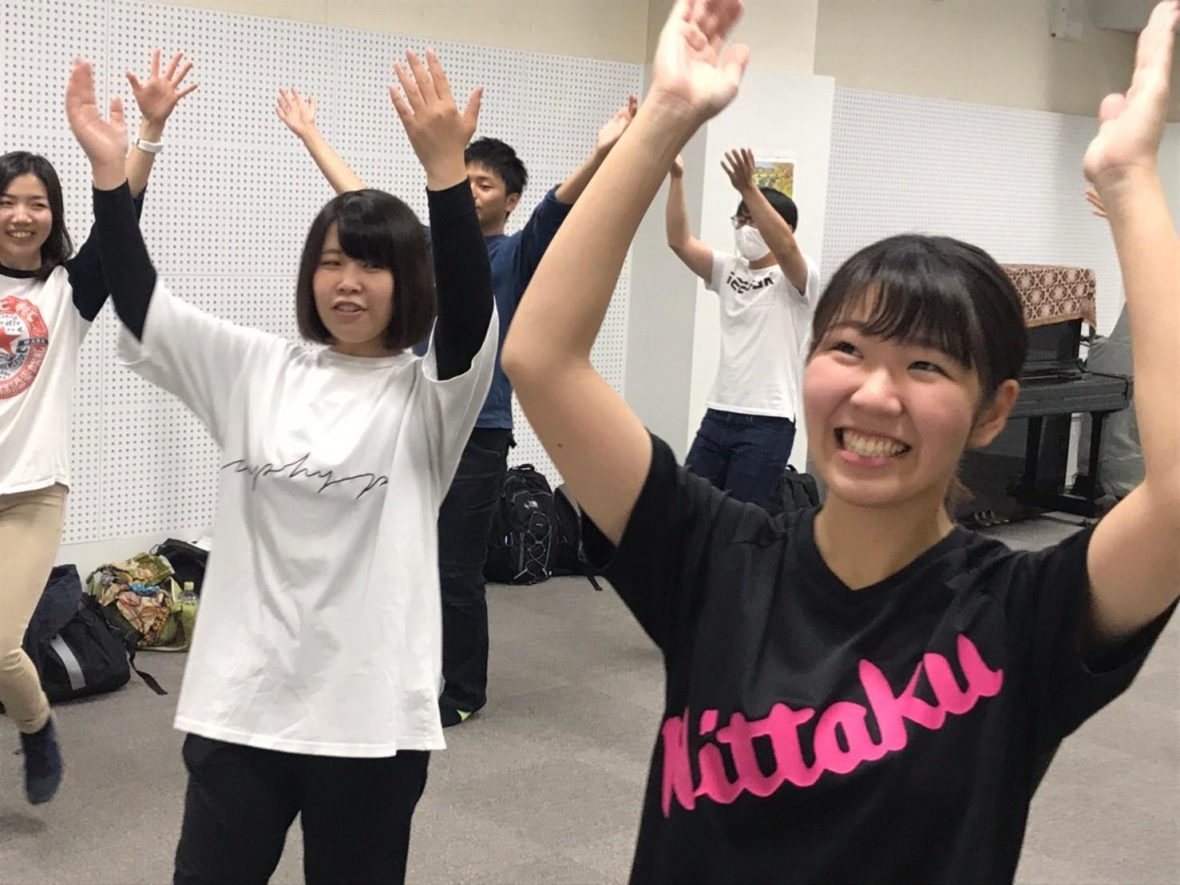

活動場所、上士幌町生涯学習センターわっかへ

現在、月に1回程度、会議室を借りて練習しています。この日の練習は、13時から15時までで、参加者は13人でした。

サークルのモットーは「とにかく楽しければOK!」。この日は岡山県のうらじゃ祭り総踊り曲、うらじゃ音頭をみんなで踊りました。

「大人になって、声を出して踊ることがなかったから楽しかった」

と、YOSAKOIは初めてという大阪出身の白髪さんも楽しそうに踊っており、自然と笑顔があふれていました。

その後、交流会へ。

上士幌というこの町でYOSAKOIソーランサークルを立ち上げることに興味があった私は、お酒を飲みながら、副代表の明石さんから、サークル立ち上げの経緯や、現在のサークル状況を伺いました。

「あっぱれ! ナイタイ上士幌」は、代表の中津さん、副代表の明石さんをはじめ、お二人がかつて所属していたという学生ボランティア団体のメンバーが中心となって活動をしています。

YOSAKOIソーランが大好きという副代表の明石さんは、YOSAKOI歴13年。小学生の頃から地元のジュニアチームに所属し、その後は赤いふんどしがトレードマークの学生チーム「北海道大学 “縁”」の踊り手として活動していました。

2年前、地域おこし協力隊、社会教育推進員として上士幌に来町。現在、上士幌高校で、地元の魅力や課題を学ぶ授業「上士幌学」の準備を行っており、地域と高校をつなぐ役割を担っています。

「YOSAKOIは好きだけど…」

自分に合ったチームを探した結果、2020年7月、YOSAKOIチームがなかった上士幌町に、自分たちでチームを立ち上げるに至りました。

「みんなにYOSAKOIの楽しさを知ってほしい」

「子どもも大人もみんなで楽しめたら」

そう話す明石さんは、チームを立ち上げる自分の姿を子どもたちに見せることで、教育的観点からも良い影響を与えられるのではないかと考えたといいます。

しかし、長年踊り手として活動してきたため、チームを引っ張ることの難しさという壁にぶつかったそうです。

集団の中で踊ることで感じられる一体感や周りのメンバーから伝わる熱気・勢いはYOSAKOIの大きな魅力です。踊る楽しさを知っている側としては、私も同意見です。前に立って教える、チームを引っ張るとなると、自分自身が全力で楽しめなくなってしまう場合もあります。

この問題に対して、

「とにかく楽しく踊りたい!」

そう考えた明石さん・中津さんが出した答えは、チームというかっちりしたものではなく、サークルとして、ゆるくみんなが楽しめる場を作ることでした。

現在の主な参加者は、お二人がかつて所属していたという学生ボランティア団体のメンバー。町外から上士幌に、YOSAKOIの練習をしに人が集まってきます。

「わざわざYOSAKOIを踊りに、上士幌に来る若者がたくさんいるって異様じゃないですか?」

そう話す明石さんは、大学時代の友人を、「上士幌に観光に来ない?」ではなく、「上士幌にYOSAKOI踊りに来ない?」と誘っているのだそうです。

「観光だけではなく、YOSAKOIの練習をしに行くという目的があれば、より上士幌に行ってみようかなと思ってもらえる。それって、関係人口の創出にもつながっているんですよね。」

YOSAKOIが参加するメンバーたちの上士幌に来る目的を作る、そんな風にYOSAKOIを通じて上士幌に遊びに来た人たちは、リピーターになる確率がとても高く、上士幌の虜になっていくとのことでした。

まだ始まったばかりの「あっぱれ!ナイタイ上士幌」。明石さんは「YOSAKOIでつながった縁を大事にしたい」と言います。そして、「あっぱれ! ナイタイ上士幌」が、一体感・楽しさを「共有している場」でい続けられるようにしたいそうです。

上士幌では、若者たちの交流の場があまりないと聞きます。上士幌の若者の交流の場として、上士幌に来る若者との交流の場としてYOSAKOIが人をつなぎ、YOSAKOIをやる若者が上士幌を盛り上げるようになるかもしれません。

最後に、明石さんは上士幌町のことをこう言っています。

「上士幌はみんなが好きになる町だと思うんですよね」

大学卒業後、東京で働いていた頃は、自分でYOSAKOIチームを作ろうとは考えていなかったという明石さん。しかし、上士幌に来て、自分たちでチームを作るに至りました。

「上士幌は、助けてくれる人がいる、使える場所がある、声をかけてくれる人、応援してくれる人がいる。自分のやりたいができる町。新しいことに対するハードルが低い町だと思います」

けん玉のつなぐ可能性、上士幌に溢れる可能性【前編】

上士幌町には、上士幌けん玉キッズクラブ【K3club】があり、世界大会を目指している少年たちが日々活動しています。以前から上士幌町ではけん玉が盛んだということを知っている人は多くいるとは思いますが、そこには想像以上に熱い想いを持った大人たちの存在がありました。

WRITER

西村 奈々子

大阪出身。父が上士幌に移住。大学卒業まで、父が愛した上士幌に来ている大学生。私もこの町を愛したい。好きな場所は、サンクロスのステンドグラスの下。

上士幌町生涯学習センターわっかに到着

いつもコンビのように仲の良いお二人、髙橋克磨さん(右)と二宮翼さん(左)。お二人は上士幌けん玉キッズクラブで指導者をしておられます。

こんにちは〜。

こんにちは〜!!! 二宮ももうすぐくるからちょっと待ってて!

はい! お願いします!

元気な挨拶に、気持ちの良い声量で迎えてくれた髙橋さん。

こんにちは〜。

こんにちは! 今日はお願いします!

お願いします。

リラックスした挨拶に、こちらの緊張まで解いてくれるように迎えてくれた二宮さん。そして、髙橋さんと二宮さんは顔を合わせると笑顔になり、迷わず隣に座られました。

私たちはその周りと囲むように座って、お話を伺うことに。テンポよく繰り広げられる会話は聞いているこちらまでワクワクしてきて、終始笑いながら聞き入っていました。

何かを真剣にやるってカッコいい

今日はけん玉のことを聞きにきたんだっけ?

そうです。子どもたちが平然とカッコいい技を決めてるのを見たり、大人たちが本気でけん玉ハマってるのを見て、話を聞きたくて仕方なくなってきました!

なるほどね。嬉しいね。でも、けん玉の魅力を言葉で説明するとなると難しいんだよね。やってはじめてわかるというか。

なるほど。

だから、今回どこについて書きたいのかによるよね。

んーなるほど。今回は、せっかくお二人に時間作っていただいてお会いできたので、お二人のお話が聞きたいです。お二人にとってのけん玉とは? とか想いとか話していただきたい。

俺らに話せることなら、全然聞いて(笑)。

うんうん、それで記事になるなら、全然聞いて(笑)。

ありがとうございます! お二人はけん玉が広まれば良いと思って活動されてるんですか?

僕的にはけん玉はただのツールであって、けん玉が広まればいいとはあんまり思わないんですけど。なんか何でもいいから、一つの活動をする。目的を持って何かする集団が増えればいいなって。もっと偏見なくいろんなことにチャレンジする大人が増えればいいなって思います。

正直、同じ意見だなあと思ったのは、自分も第一声でけん玉が広まればいいとは思ってない。だから、けん玉じゃなくてもいいんじゃない? とは思う。けん玉に限らず、なんかできたらカッコよくない? カッコつけたいじゃん。

たしかに。

一見言ったらだせえじゃん、子どものおもちゃだしさあ、みたいなところはあるけど、これを真面目にやるってなんか、カッコよくない? できるからカッコいいんじゃなくって、やってるからカッコいい。「やったぜ! これできるようになったからカッコよくない?」「あーそれカッコいいっすね!」みたいなのが嫌味なく広がったほうがなんか健康かなって思ってる。

けん玉に教えてもらったこと in 厚真・被災地

胆振の震災が起こった2日後、2018年9月8日に厚真に行ったんだよね。そこには「厚真けん玉クラブ」があるんだけど、その創始者の斎藤烈さんに「何が必要?」って聞いたら「笑顔になれる大人」って言ってきて、なんだこいつカッコいいなって思った(笑)。

厚真に行ったときに彼と一緒にけん玉やってNHKとかに取り上げられたんだけど、そのときに子どもたちがわーって集まってくるんですよね。本当に震災のときに何してんのって雰囲気の中、真面目に大人が、3人でけん玉で世界一周って技をやって。そのときに子どもたちがわーってなったときに、ああ、多分こういうことなんだろうなあって。くだらないことかもしれないけれど、それを真面目にやるってすごいカッコいいことなんだなあ、と思って。それでみんなを笑顔にできるんだなあって感じて。それはなんか教えてもらった、けん玉に。カッコよくないこの話?

めっちゃカッコいいです!

いやなんか俺も自分で話して酔っちゃった(笑)。

あのとき何もできなかったもんね。

なんだったんだろうって思うくらい、本当に何もできなかった。ただけん玉持っていった。

烈さんはね、あのときけん玉をやっていて最初めっちゃ怒られたって言ってた。協力隊は、役場職員として被災地の避難所の担当割りとかがあるでしょ? でも、僕はそこに行きたくないと言って、けん玉をずっとやってた。やっぱ大人って高齢者とかのために場所を用意したがって、避難所には遊び場って全くなくなるじゃないですか。だから遊び場をずっと作ろうとしてたんだけど、今そんなことやってる場合じゃないって上司たちに怒られた。

難しいですよね。

でもやり続けていくことによって、周りの評価ってどんどん変わってきて。「あれがなかったら子どもたちの目って死んでたよね」とか「子どもたちもっともっと不安になってたよね」みたいな話がいま厚真町とか北海道内で出ている。 それがたまたまけん玉だったのかもしれないけど、子どもたちが飛びつきやすかったのがけん玉で。そのときは、けん玉が厚真町を救ったと俺は外から見て思ってる。

現にそうなんじゃない? 本当に。

そうだね、だから一見馬鹿に見えるけどそうじゃなくて。ちゃんと想い持ってやっていればいいのかなって。

そうそうそう。被災地に行ったときに公民館みたいなところに行ったんだけど、その地域の幼稚園生から中学の受験生がいて、すごい年齢幅があったんだよね。一緒にけん玉やってても最初やっぱ中学生とか来ないのよ。だせえじゃんとか、何あいつらみたいな感じだったんだけど(笑)。

「どうせ暇なんでしょ。やるべ!」って言ってやって。中学生は体の使い方うまいから1、2時間でぽんぽんぽんってできるようになっていくんだよね。そうなると、子どもたちだけで教え合って、自分はそこにいらなくなるんだよね。

うんうん。

そしたらいらないじゃん。自分がそこに。こういうのが必要なんだなあって思うと、それこそさっき克磨が言ってたようにツールとしてのけん玉だと思ってる。ツールとして人をつなげることには非常に長けているおもちゃなんだなあって思って。よっぽどゲームやってスマホの電気も通ってないから充電もできないあの空間でゲームするよりも健康的だったんじゃないかなあと思うし。笑顔にできたんじゃないかなあと思う。

最後にそこの中学生の女の子が、「けんちゃん(斎藤烈さん)とニノ(二宮さん)はさ、結局なんの仕事してんの? 私もその仕事に就きたい」って言われたんですよ。めっちゃ嬉しくって。

「ただ子どもと遊ぶ仕事だよ。社会教育主事ってのがあるから、そういうのを目指してみたら?」って話をした。けん玉がこうやってキャリア教育にまで影響してるじゃん? すごいよね。カッコよくない?

本当だよ。上士幌の(けん玉の)中学生三人は十勝を目指してないっていうか。学校の成績がよかったら帯広の高校に行くっていうのが今の上士幌では普通だけど、そうじゃなくて。札幌行きたいとかけん玉の故郷である広島に行きたいとか、好きなプレイヤーのいるとこに行きたいとかっていうことを考えながら生きてる感じがなんかいいなあって。

外の世界を知るツールにもなっているんですね。

そうですね。っていう始まりは結構深い感じの。

いやあ、めちゃめちゃ深いなあ。

まあ結果論なんだけどね、全部。今、目の前にあることを自分はやりたくて。上士幌は震災のダメージが電気くらいで。高齢者の部分も職員で賄えるってなったときに、当時協力隊だった俺はほかの困ってるとこへ行きたくて。厚真が人が足りないっていう報道を見て、誰も動かないのは違うと思って訪問した。

上士幌的にはなしだけどね。僕は正職員だったからそっちの対応しなきゃだったから。一緒に行こうって言ってたんだけど、二宮が先に行くわって言って、ちょっとよろしく頼むわって言って(笑)。その次の週に二人で行ってる。だから、本当厚真に行った最初に救世主は二宮だったなあ。

そうそうそう、でも最初何も考えてないからね。ただ単に実家帰って、やっぱ俺まだ休み取れるから行くかなあって。今から行くからって連絡ちょっと取ってっていう超衝動的な動きだったな。

あと、けん玉呼びかけたりもしたよね。インスタでね。

やったねえ! いろんな人たちにDM送って、今厚真こうなってるからみんなでけん玉の動画を厚真のハッシュタグつけて投稿してくれって。バーって送ったよね。

うん。あとは子どもたちは来てるんだけど、けん玉が足りないってなって。みんないらないけん玉を送ってくれってDMをしまくったよね。それは多分、中の人間はできなくって外だからこそできたんだろうなあ。

すごかったよね、いっときインフレ起こったもんね。けん玉の(笑)。多すぎてどうしようみたいな(笑)。山形工房とかね、けん玉作ってるとこから100本くらいかわかんないけど、すげー送られてきたんだよね。俺それ捌き切れないから持って帰ってくれって言われたもんね(笑)。

そう。何本か持って帰ってきたもんね(笑)。

いいの? ありがとうって言って(笑)。

今考えると、関係人口じゃなくて何かピンチになったときに外にそういう人がいると助けられるんだなっていうのは思ったかな。

そうかも。対応も早かったよね。

めちゃめちゃ温かいですね。

くだらないことかもしれないけれど、それを真面目にやるってすごくカッコよくて、みんなを笑顔にできる。そうけん玉から学んだとお二人は話してくださいました。後編では、一体どんなお話が飛び出てくるのでしょうか。お楽しみに!

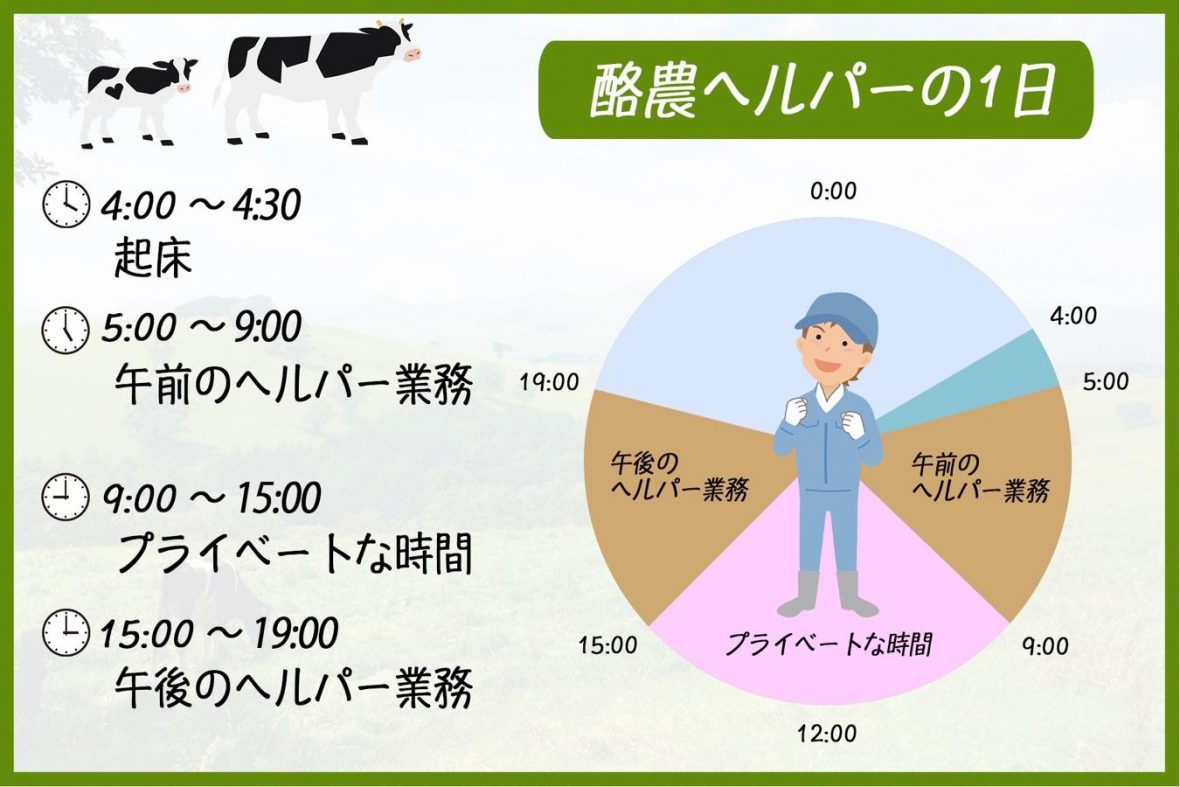

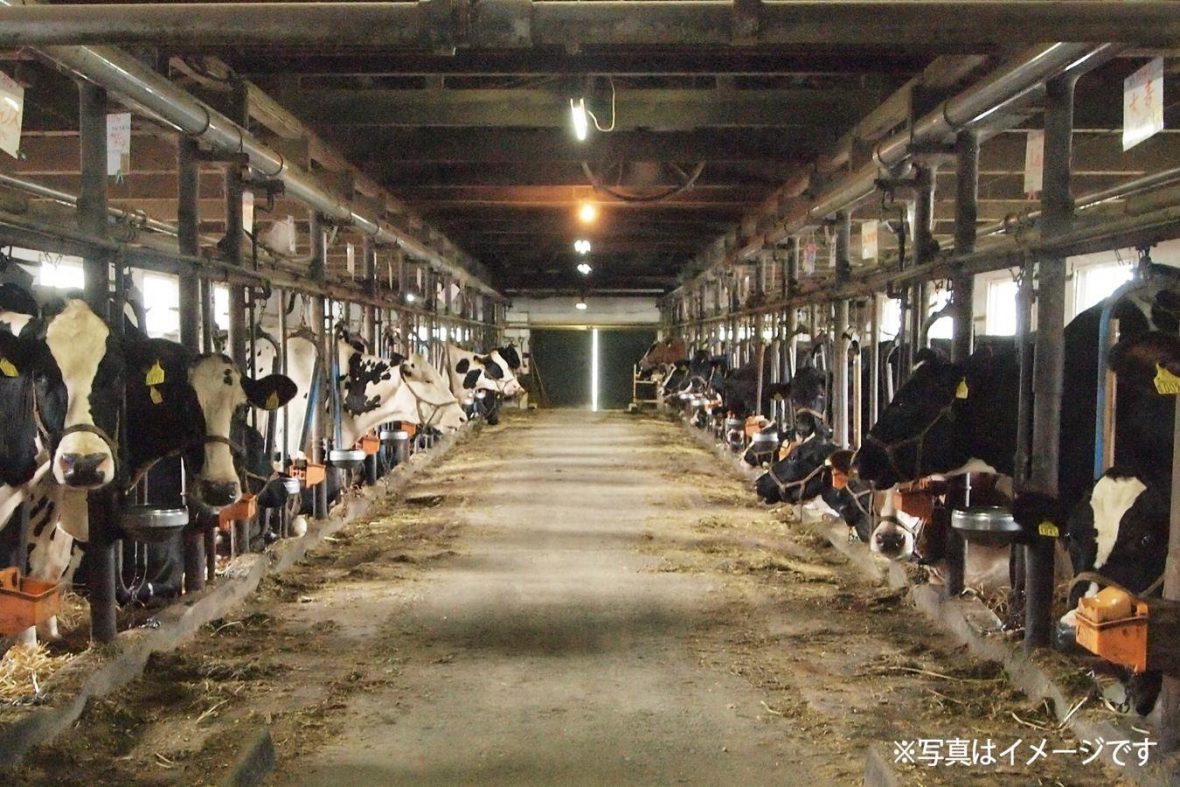

時間を大事にする今の時代に。酪農ヘルパーという働き方

「牛屋さんは生き物を扱うから1日たりとも休めない」。そう言われる酪農の世界。しかしながら、自分の時間・家族の時間を大事にするこの時代だからこそ活きる「酪農ヘルパー」という働き方がありました。今回は、小学生2人の父親であり、現在、上士幌町の酪農ヘルパーとして働く高橋恭平さん(33歳)がお仕事の合間にインタビューに応じてくれました。

WRITER

苅谷 美紅

MY MICHI2期生。東京でのテレビの仕事に疲れた元AD。8カ月住んだブラジルの赤褐色の夕日に気付かされた、故郷 北海道の美しさ。当たり前な風景が特別であると気づけるよう、北海道色豊かな上士幌町の魅力をお伝えします。

-現在時刻 PM12:00-

今、仕事の休憩時間なんですよね!? お時間大丈夫ですか?

そうです! 14時半から仕事なんで、14時くらいまでは大丈夫です!

-タイムリミットはPM14:00-

酪農ヘルパーってどんな職業?

早速ですが、酪農ヘルパーってどんなお仕事なんですか?

酪農家さんは1年中1日も休みがない仕事なので、農家さんの休みの代わりに俺たちヘルパーが派遣で行って休んでもらったり、農家さんの時間を作る職業です。あとは、冠婚葬祭とか急な葬儀だとか、「怪我して仕事出れないよ」というときにもヘルパーが行きます。

酪農ヘルパーさんが代わりに現場に入るから、酪農家さんが仕事をお休みできるという仕組みなんですね。具体的には何をするんですか?

まず最低限のことは餌やりと搾乳ですね。農家さんの代わりなので、牛の寝床掃除もやりますし。

それって朝何時くらいから始まるんですか?

平均は、4時半か5時に仕事が始まるんですよ。5時から始まるとしたら、1時間前、4時くらいに起床して、4時半に事務所に行って、着替えて、出勤して、5時から仕事を始めるみたいな。

4時起き……グラフを見ると、午前の業務の後、間が空いて、また午後仕事をしに行くんですか?

そうですね。本当にこの通りで、もちろん牧場によって終わり時間は違うんですけど。5時から始まって、7時とか、8時に終わるところもあるし、夕方も、15時から始まるとこもあれば、16時から始まる、14時半から始まる農家さんもあるんですよね。だいたい平均してグラフの時間かな。間が5、6時間空いている。

へー。その間の時間って何するんですか?

この昼間の時間・空いた時間は、とりあえず、何でも。プライベートなこととか、買い物行ったりとか、自分の趣味だったりとか。その後の仕事に支障のないようなことですかね。

高橋さんは何をしていますか?

そうですね~、自分の好きなこと、冬だったらスノーボードするんで、午前の仕事終わってからぬかびらのスキー場に行って、1~2時間滑っているときもあります。

えっ、でもそのあとまた仕事行くんですよね!?

そうです。自分の調整次第ですね、スノボーして帰って、ちょっと昼寝して行くとか(笑)。

パワフルですね~!

午前と午後で仕事の時間が分かれているため、日中に一度休憩時間を挟む、酪農ヘルパーのお仕事。朝は早いですが、その分、昼間、時間を有効に使えることは魅力の一つです。

酪農ヘルパーはどれくらい休みがあるの?

普通のお休みはどれくらいあるものなんですか?

上士幌の酪農ヘルパーって農協職員なんですよね。なので、給料も安定しているし、働く時間も8時間と決まっている。休みもしっかりしています。冬休みとか、夏休みとか、あとは、うちの次男坊がバスケットボールをやっているので、大きい大会に合わせて休みを取ったり。一応好きなところに希望を出して休みをとれるようになっていますね。年末年始は農協自体が休むので、ヘルパーもそれに合わせて全員休みですし。

一般企業と同じ感じなんですね。私が思っていた酪農のイメージとは違う……。

通常、月に7回か8回休みなんですけど、ここでまとまった休みがほしいからとかで休みを調整することもできます。

へーいいですね~!

年間休日約100日と設定されている酪農ヘルパーのお仕事。健康保険、厚生年金、雇用保険、労災、退職金制度など、福利厚生もしっかりしているそうです。

酪農ヘルパーになったきっかけは?

そもそも、高橋さんはどうして酪農ヘルパーになったんですか?

高校の友だちの家が酪農やってて、たまたま遊びに行っていたら手伝うことになって。楽しくなって、そのままずーっと高校2年生、3年生と、学校に通いながら住み込みで働いていたんですよ。それで、その友だちの家にも酪農ヘルパーが来ていて、その人に誘われて、ヘルパーやってみようかなって感じです。

高校の授業でも酪農について勉強したりしていたんですか?

まあ、そうですね。ただ、士幌高校って農業高校なんですけど、畑作科、酪農科って分かれるんですよ。畑のじゃがいもとか、野菜を作る専攻と、全く牛しかいじらない専攻。俺は畑作だったんです。

え!? 牛じゃなくてですか!?

全然牛じゃなくて。すいかとかじゃがいもとかかぼちゃとかいろんなもの作りました。でも、友だちの家に行くようになって、搾乳とか牛の仕事をして。まあ、どっちも面白かったんですよね。だけどその中で、酪農ヘルパーっていう職業を知ったから、ヘルパーやってみようかなって。

じゃあ、たまたま仲良くなった人が酪農家の息子じゃなかったら、今、野菜作ってたかもしれないですね!

高校卒業後、隣の士幌町で酪農ヘルパーになった高橋さん。士幌で5年、その後、今の上士幌で10年、酪農ヘルパーとして働いています。15年酪農ヘルパーとして働く中での、良かったことや、大変だったことについて聞いてみました。

酪農ヘルパーをやっていて良かったこと・嬉しかったことは?

酪農ヘルパーになって良かったこととか、嬉しかったことはありますか?

そうですね、良かったことはいっぱいあるんですけど、上士幌町の酪農ヘルパーは農協職員なので、休みもしっかりしているし、給料もちゃんと安定している。このコロナ禍でも仕事は絶えずにやっていけているんで、そういう点で良いなと思いますね。

安定志向の人には上士幌の酪農ヘルパーは良さそうですね! 嬉しかったことは?

農家さんの信頼とか信用ですかね。「高橋くんが来るならもう大丈夫だね」とかいろいろ言ってくれるのは、やっぱり嬉しいし、仕事も楽しくなりますね。

酪農ヘルパーをやっていて大変だったことは?

逆に、大変だったことはありますか?

特に大変だったなというのはないですけど、牛の急なトラブルだとか、牛が脱走した、急に分娩した、病気になって獣医さんを呼ぶとか。生き物なのでそういうのは大変かもしれないですけど、それをどう処理できるかは、経験が積み重なってくる。

なるほど。

農家さん1軒1軒覚えることが一つひとつ違うんで、まあ、毎日大変っちゃ大変なんですけどね。

上士幌町では酪農家戸数56戸、そのうちヘルパー利用戸数は47戸(平成29年調べ)。酪農ヘルパーは、都度必要とされる農家さんに派遣されるため、行く農家さん農家さんでのやり方に対応しなければなりません。

高橋さんの中ではきっと、大変なことが当たり前になっていますよね! 慣れというか、大変だと思わなくなってくるというか。これは、本当にきつかった! みたいなことはこれまでなかったんですか?

いや~どうかな~。牛に蹴られて、骨折したくらいですかね。

自分の不注意で牛がびっくりしてしまって、蹴られたんですよ。まあ2~3m飛ばされて。その時は打撲かなと思ってたんですけど、2~3日後、仕事中くしゃみしたらバキッてすごい音がして、その瞬間うずくまっちゃいました。それはもう、あの痛みは辛かったですね。くしゃみでトドメを刺された感じ。

うわ~、そのときはどれくらい仕事をお休みしたんですか?

それが、どうせ肋骨だからと思って休まなかったんですよね。1カ月半くらいしてやっと痛みがなくなったなっていうのが。結構ズボラというか、どうしようもないんだなと思い込んじゃうから、病院も行かなかったし。その頃はまだ25、26歳くらいだったんで、放っておけば治るかなーみたいな(笑)。

(苦笑)

少し笑える一面を見せてくれた高橋さんですが、これまで10年 “上士幌” で働いてきた理由と、これからについて話してくれました。

上士幌で働く理由とこれからについて

上士幌という町で酪農ヘルパーをやられていることに何か理由ってあるんですか?

上士幌は農協職員で休みも給与体系も安定しているっていうのがまず一番ですね。他の市町村は会社として酪農ヘルパーをやっているところが多いんで。4人家族、小学生6年生と4年生がいるんですけど、夏休み冬休みもちゃんととれますし。上士幌の酪農家さんは優しい人が多かったり、環境もすごくいいと思います。

やはり安定ということが大きいんですね。今後も上士幌にいたい、上士幌で働き続けたいと思いますか?

そうですね、上士幌にいたいです。この環境も好きだし、位置的に旭川にも釧路にも行きやすい、買い物もそうですけど、結構便利が多いんじゃないかなって。景色がすごく綺麗なので、そこもかなり気に入っています。

どこの景色が好きとかあるんですか?

それこそ、どこそこの牧場から見える朝焼けが綺麗だとか、夕焼けが綺麗だとかありますよ。ちょっと小高い山の上にあったり、農家から見える景色も全く違うので。

酪農ヘルパー以外でも、今後何かやりたいこととか、野望とかありますか?

今は現状維持で! 家族との時間も充分とれますし、自分の中では今の仕事が充実しています。

酪農の仕事は好きだけど、家族との時間を大切にしたい人にとっては酪農ヘルパーっていい仕事ですね。

そうですね。すごくいい職業だと思います。子どもが生まれて小さい頃は、日中家にいるので、子守をしたり、その間、妻は買い物したり気晴らししたりできたのは強いなあと。

素敵ですね。

あとは、今年コロナがあったじゃないですか。3、4、5月と3カ月くらい自粛が続いて学校がなかったりしたけど、俺は日中家にいるんで、子どものことを気にせず妻が働きに行けたのも強みかな。

-時刻 PM14:10-

インタビューを終え、午後の仕事に向かわれた、高橋さん。仕事の合間でのインタビュー、本当にありがとうございました。

上士幌の産業を支える酪農の世界で、世の中にあまり知られていなかった酪農ヘルパーという働き方。今の仕事が充実していると話す高橋さんには、自分の時間・家族の時間を大事にするからこそ、酪農ヘルパーという働き方が合っているようです。

そして、自分の時間・家族の時間を大事にするようになりつつあるこの時代だからこそ、酪農ヘルパーという職業が必要とされています。

ひと昔ふた昔前、俺らのじいちゃんばあちゃん世代は、「一生懸命働かなきゃ」そういう時代だったと思うんですよね。

今は、自分の時間とか家族の時間を作るのに、酪農家さんにとっても、酪農ヘルパーはなくてはならない職業だと思います。

北上さんだから焼かれたい、お節介

上士幌町に住む人たちを外の目線から取り上げてみてほしいと依頼をいただき、今回、上士幌町に初めて足を踏み入れることに。「まずはこの人に会っておいで」と紹介されたのは、上士幌町に移り住んで20年以上になる、とある一人の女性。

WRITER

須藤 か志こ

釧路市在住の24歳。北海道の各地域に出向き、取材や執筆をしています。この記事の執筆のため、上士幌に初めて訪れ、その面白さに心が惹かれています。

話を聞いてみると、その方は不動産屋さんでもないのに、町内の空き家情報にとても詳しかったり、町役場の方でもないのに、移住を検討している人のお世話を焼いていたりと、ちょっぴり不思議な方。一体どんな女性なのだろうと想像をしながら、北上さんの自宅へと向かいます。

その女性の元へ向かっている道の途中には、集合住宅や一軒家が立ち並んでいるのが確認できます。そのそばにはよく手入れされた庭があり、この土地での暮らしの様子が少しだけわかるような気がしました。上士幌歴20年以上ではありますが、元々は移住者であるという北上さん。北上さんは、この町のどこに惹かれたのでしょうか。

北上さんのお家に着いたので、さっそく呼び鈴を押してみると、中から「はーい」と優しい返事の声。「わざわざどうもありがとう」と言いながら出てきたのは、小柄な女性でした。この方が、私が初めて上士幌で出会った方・北上さんです。

とても勝手ながら豪快で明るい女性を想像していたので、優しそうな雰囲気に安心しながら、お家にお邪魔しました。

午前の日差しがベランダから注ぐリビングに通してもらった私は、「これ、可愛いですね」

と、挨拶もそこそこに、リビングの中心にあるテーブルを見て思わず声をあげてしまいました。

テーブルの中心に、焼きサンマを模した紙細工がちょこんとたたずんでいます。「この間遊びにきていた妹がセットを組み立てて、置いていったんです」と顔をほころばせる北上さん。「サンマもすっかり高級魚ですねえ」と世間話をしながら、北上さんのこれまでの上士幌暮らしについて伺いました。

ここで出会った人が一番のきっかけ

北上さんは、元々兵庫県のご出身だそう。50歳を迎えるまで、JA職員として忙しい毎日を送っていたと話してくれました。

当時、なかなか休みは取れなかったんですが、北海道が大好きで休みが取れるとよく旅行に来ていたんです。

北海道の中でも、この十勝エリアが好きなんですか?

そうですね。上士幌にも何度も遊びに行きました。それから富良野にも。

いろいろなところに行っていたんですね!

そう。私、ガーデニングが好きなんです。お花が有名な土地に行くのも好きで。

そういえば、ベランダにはプランターに植えられたお花が勢揃いしています。

では、上士幌に移住を決意されたのは、ガーデニングがきっかけなんですか?

それもありますけど……やっぱりここで出会った人たちが一番のきっかけですね。

上士幌の人ですか。

上士幌に、『アンダラヤ』(現在はナシラ舎)という飲食店があるんです。私と同じ関西出身のご夫婦が営んでいて、とても素敵なお店なんです。そこに通ううちに、上士幌に住むということが現実的になってきました。

「最初は、軽い気持ちだったんですけどね」とお茶目に付け足す北上さん。一方で、移住の際には役場の方がとても真剣に向き合ってくれたのだとか。

「ここの家は空いているよ」とか地元の人じゃないと知らないような物件をたくさん探してくれました。

移住をするときに、何か困ったことはありましたか?

食文化には困りましたね。北海道の食べ物って甘味が強いじゃないですか。食べ物屋さんをやってみないかと言われたこともありましたけど、関西の食文化とあまりにも違うから、絶対無理だって思ったんです(笑)。

実は、取材現場には北上さん以外にも関西出身のメンバーがいたのですが、全員首を強く縦に振っていました。北上さんは、「北海道の茶碗蒸しは、プリンみたいよ」と言っていました。そうなんだ……。

北上さんは、移住してからの生活を記録したアルバムを見せてくれました。

そこには、上士幌の景色に溶け込んだ古民家が写っています。

上士幌に来て2年経ったあと、離農跡に建っていた空き家をお借りして、和雑貨屋さんを開くことにしたんです。ふらっときてもらえるよう店の名前も「ふらーり」。一緒に暮らしていた若い子が名付けてくれて、書道家の方が看板を書いてくれたんです。

須藤さんは、菊炭って知っていますか?

いえ、知らないです。

クヌギの木を輪切りを炭にすると、菊の花のように見えるんです。観賞用としても良いし、消臭剤にもなるんです。

北海道ではクヌギの木が珍しいから、あまり知られていないかもしれませんね。

そうですね。私の住んでいた兵庫では普通のものが上士幌町では珍しがってもらえたり、逆に上士幌町では当たり前のものが他の地域では面白いことかもしれないでしょう? それを発信する場所として、和雑貨屋を始めたんです。

関西に帰省するたび、和雑貨を買い付けて上士幌で販売していた北上さん。北海道では珍しい雑貨を通し、お客さんと会話をすることが一番の楽しみだったそう。

和雑貨も好きなのですが、古いものを使うことも好きで。この辺りの地域には、骨董が多く残っています。この写真にある水瓶もすごく立派なんですけど、粗大ゴミで捨てられていて。ぜひと言って譲ってもらったんです。

ただ古いものを利用するだけじゃなくて、昔ながらのお風呂の炊き方とか暖の取り方を学ぶことが大事だと思っていました。この写真の小さな東屋の中には、五右衛門風呂を町の方に手伝っていただいて作ったんですよ。

なんてことないようにサラッと言って、写真を指差す北上さん。

上士幌町の方にはびっくりされませんでしたか?

それがね、ものすごく応援してもらいました。何もわからないけれど、やり方を知りたいっていう気持ちを伝えたら、ご親切にいろいろ教えてくれたんです。

和雑貨屋オープンと時を同じくして、近くにある雑木林の手入れも始めたのだそう。地域の人との遊び場として活用していたそうです。

当時住んでいたお家は、2019年に手放し、現在は町の中心に住んでいる北上さん。

移住当時と、現在の上士幌町は、どんな違いがあるのでしょうか。

いまは子育て世代を中心に移住してくる方が多いですが、私が上士幌町に来たときは、「高齢者に優しい町だな」と思ったんです。ここなら、終の住処にできそうだと思いました。

上士幌町は、ご近所同士の顔が見える町だな、と思いました。どこに誰が住んでいて、最近どうしてるというようなことがわかるというか。

そうですね。それを煩わしいと思う方もいるとは思うのですが、私はそれを人間防犯センサーだと思っています。外を歩いて挨拶すれば、今日は誰に会わなかったな、とか、○○さん元気なかったな、というのがわかりますよね。

たしかに。

これくらいの規模ですと、自分の存在に気づいてもらえるんですよね。

私もこれからどんどん足腰が立たなくなって、目も悪くなっていくとなったときに、存在に気付いてもらえる。誰かが様子を見にきてくれる。ここに住んでいるということを忘れられないというのは、とてもありがたいことだなと思っています。

暮らしていて安心感があるんですね。

そういうコミュニケーションがあるということを教えてくれたのは、この町なんです。

自分に楽しいことが返ってくるから

北上さんのいまに至るまでのお話を伺ったところで、現在はどんなことを思っているのか気になりました。

もちろん仕事、子育てについても重要な課題がありますが、空き家問題について思うところがあって。この町、最近まで不動産屋さんがなかったんですよね。

やっぱり上士幌にも空き家の問題はあるんですね。

上士幌町にもたくさんいい空き家はあるのに、つなげてくれる人がいない。そもそもいま空いている物件について、どこに問い合わせたらいいのかわからないという課題はずっとありました。

たしかに、古くて素敵なお家でも、「これはどこに問い合わせたらいいのだろう」と思ってしまって、次に進めないことがありますね。

そうなんです。例えば、ある高齢者さんが施設に入るとなった場合、一緒に住んでいるご家族がいなければ空き家になりますよね。すると、お子さん家族は戸惑ってしまうわけです。自分たちは別の地域での生活があるから上士幌町には住めない。でも、この空き家はどうしよう……となってしまう。

最近まで、そこをつなげてくれる方がいなかったんですね。

そうです。私も、そういう事例をいくつか見てきました。せっかく上士幌に移住したい人が空き家を探しているのに、空き家を持っている人とつながらなくて終わってしまう、というのはもったいないですよね。

「そういうことを見過ごせなくてお手伝いしているところが、私のお節介な性格よねえ」と笑う北上さん。

ですが、こういった課題は非常にシリアスで、上士幌町以外でも多く見られるのではないでしょうか。

住む場所だけじゃなくて、お店を開きたいと思っている人にとっても重要な問題ですよね。例えば、1階を店舗スペースにして、2階を居住スペースにしている、もう閉店したお店って、家賃も安く済むからよく見かけると思うんです。ただ、やっぱりそういう物件は借りにくいみたいなんですよね。

知らない人の住居とお店が隣り合っているから、ってことですよね。

そうなんです。上士幌ではまだそういうお店はなくて、何か打開できる方法がないかなと思っています。

起業応援もしている町ですし、その周辺が整ってくると、変化が生まれそうです。

自分がお世話になっている近所の方からも「あそこのおばあちゃん施設に入るから、空き家になっちゃうんだよね」という情報が入ってきますし、一方で「どこかいい空き家はないかしら」という移住者からの相談も入ってくるので、どうにかしてつなげられないかと思っています。

せっかくお互いの条件が合いそうなのに、動けないというのはもどかしいですね。

そうなんです。お節介ですけど(笑)。

取材中、ご自分のことを何度か「お節介」と表現する北上さん。

空き家のこともそうですけど、相談されるとついつい真剣に聞いちゃって。

にこにこと話す様子に、迷惑がっているそぶりはなく、むしろ楽しそうに見えます。

しかし、その笑顔のまま、

距離は取ってはいるんですけれど。

ともおっしゃいました。

やっぱり、自分も一人の人間ですから、合う人合わない人はいるんです。

北上さんからそういうお話が出てくるのは、ちょっと意外でした。

相談に乗るからには向き合いたいじゃないですか。でも、移住への熱意が感じられないな、とか、本気じゃないな、と思う人はなんとなくわかるんです。空き家を貸すのにも、信頼あってのことなので。

たしかになぁ。

いま、上士幌は子育て世代向けの政策を頑張っているところで、お子さんがいる家族が住みやすい町であることは素晴らしいです。でも、ただただ補助金がもらえるとかそういうことだけで移住してしまうと、ちょっと難しいんじゃないかなって。できれば、この上士幌の環境にも目を向けた上で移住を検討してもらえると、長いお付き合いができるんじゃないかなと思います。

北上さんはこう続けます。

私、相談してくれる方に、「いつでも連絡してね」とは言うけれど、携帯電話は持ちません。メールのやり取りって、全部きちんと対応しなきゃいけないでしょう?それが苦手なので、家の電話だけを使っています。

きっと、北上さんが携帯電話を持ったら、いろんな人からメールやら電話がいつでもかかってきてパンクしちゃうと思います。

いまどきなんで持っていないの? って言われるんですけど、きっとこれからも持たないようにすると思います。携帯電話があったら便利だと思うんですけれど、お出かけするときも、地図を見たり写真を撮ったりはあまりしないようにしていて。

行き当たりばったりの旅の楽しさ、わかります。写真を撮らないのは何か理由があるんですか?

写真じゃなくて、肉眼で見るのが面白いんだと思うんです。私、匂いで出かけるんですね。

匂いですか?

そう。その土地の匂いをかいで、それで行き先を決めたりします。

匂いで旅先を決める方、初めて出会いました。

話が逸れちゃいましたけれど、北上さんが距離を取りながらもお節介を焼く、というのは、なぜなんでしょう?

それは、自分に楽しいことが返ってくるからです。

例えば自分が空き家を紹介するときに、そこに住む方がどんな人なのか、お店をやる方なのか、もしそうならどんなお店なのか、考えただけでワクワクするんです。自分自身もそうですけれど、「自分の手で何かを作る」ということを楽しめる人が好きなんです。

人が楽しんでいると、北上さんも楽しくなるということですね。なんでも楽しめることが大事ですよね。

この町は確かに大きなショッピングモールや便利な施設はないかもしれないけれど、薪の割り方を教えてもらったり、五右衛門風呂の作り方を教えてもらったり、それを楽しめる人がどんどん増えてほしいなと思っています。

よく地方に住んでいらっしゃる方は、移住者に対して「こんな田舎にわざわざ来るなんて、どうしちゃったの?」ということを言ったりしますが、北上さんも言われたりしますか?

やっぱり移住当初は言われましたけれど、それって地元の人の挨拶であり、照れ隠しなんですよね。「こんなところ」とは言いますけれど、それでもほかの場所には住みたくないって言いますから。

照れ隠し! そうか、あれは照れ隠しだったんですね。

そうそう。だから、私はわざわざ言葉にして言いますよ。「いやいや、ここは夕日が綺麗ですよね」「星がよく見えますね」って。そうしたら、地元の人も「そうなんだよ」って言い出して。本当はずっと前から知っているのに、いま気づいたような感じで(笑)。

そこまで言ってから、「やっぱりお節介だわ、私……」と、ご自分に対して呆れたような、でもどこか愉快そうに呟いた北上さん。

自分が楽しいと思うことを理解していて、それを叶えるために上士幌に移り住み、自分を偽ることない暮らしをされています。

北上さんが手入れをし、地域の方との交流を楽しんでいたお庭の名前は、「自遊ガーデン」と名付けたのだそう。

「『自』分が『遊』ぶための場所なんです、あくまで」と言ってまた笑った顔を見て、北上さんにお節介を焼かれたい人たちが集まる理由がはっきりとわかりました。

じいちゃんの薪ストーブあんこ

上士幌町では、その季節ごとに収穫できる野菜や果物を、近所や知り合いに配るという習慣があります。「みんなはいったいどんな料理に変身させて食べているのだろう?」「美味しく食べる方法をもっと知りたい!」そんなことをみんなに相談していたところ、上士幌町の料理上手な方たちに上士幌の食材を使ったレシピを教えてもらったらいいんじゃないか、という話になり、町民の皆さんにレシピを教えてもらおう! という企画が始まりました。

WRITER

宮部 純香

上士幌町で生まれ、高校まで上士幌で過ごした編集サポートメンバー。小さい頃からお世話になった上士幌を新しい視点で見てみたいと取材を進めています。

「おすそわけ」でつながる

私がご近所さんからいただくこの配り物は農家さんの生産物だけでなく、家庭菜園の野菜もあります。上士幌は一軒一軒の自宅の庭が大きいこともあり、一般家庭であっても獲れすぎるため、近所で配り合うことが多いのです。この話を都市部に住む友人にすると「なんて豊かなんだ」と返答が返ってきました。上士幌で生まれ育った私はこれが普通だと思っていましたが、どうやらそうではないらしい。

配り合うのはトマト、じゃがいも、大根、かぼちゃ、豆類など。地元でとれるものはみんなで味わいたいという気持ちからなのでしょうか。しかしどうしても食べきれないことがある。料理もワンパターンになりがちで飽きてしまいます。

どうにかこうにか、さまざまな料理に変えることはできないだろうか。そんな悩みを話していると、「同じような悩みを抱えている人は多いだろうから、上士幌の料理上手に教えてもらおう」という話に。そんなこんなで誰に教えてもらおうかと調査を開始しました。

あんこ作り・寺戸勝広さん

最初の企画をあんこ作りにした理由は、北海道上士幌町に移住した方からのこんな会話から。

「去年の10月にお世話になっている人から手作りの“こしあん”を大量にもらってん! ちょうど実家に帰る予定があったから、実家に帰ってスーツケースいっぱいに入れて配りまくったねん。美味しすぎてみんなめっちゃ喜んでくれたで(笑)」

そんな漫画みたいな話があるのか? と関西弁と相まって耳を疑いましたが、いろいろな方の話を伺うと、寺戸さんという方があんこ作りがとても上手らしいという声が多方から聞こえてきました。これは寺戸さんに相談だ!!!

早速、寺戸さんにあんこの作り方を教えてほしいと相談したところ、照れくさそうに「僕でいいのかい? 僕でよければ喜んで準備するよ! 気合い入るね」と快諾していただきました。とても優しいおじさまだ。

早速訪問させていただく日程が決まり、約束の午前9時に寺戸さん宅に到着。お家の台所へ案内されるのかと思ったら、玄関を通り過ぎたところにある小屋へ案内されました。

何とこの小屋は寺戸さんの手作りだそうです。中に入ると、薪ストーブが焚かれていて、とても温かい。そして、その薪ストーブの上には、すでに大きなお鍋が火にかけられていました。

これ、もう煮てるからね。全部で、2升(3キロ)あるかな。

昨日1日小豆をうるかしといて、それを朝の5時からストーブの上で火にかけてあるんだわ。水から茹でて、沸騰したら、いったん湯を捨てて、また水を入れて煮るのさ。それを2回繰り返すんだよね。そして、この木の棒で豆を潰してさ。

0から教えてもらう予定でしたが、寺戸さんのご厚意で時間がかかる部分は事前にやっておいてくれました、、、優しすぎる。ちなみに“うるかす”とは、「水につける」とか「ふやかす」という意味の北海道弁です。漢字では“潤かす”と書きます。

毎年、近所の人に「寺戸さんのは美味しい」ってお願いされて作ってるのさ。子どもの頃、母親が作ってるのをじーっと見ててね。見よう見まねでやってるよ。お、いい感じで豆が潰れてきたね。さ、もういいかな。

大きな樽と大きなザルが用意されているところへ、ざざざーっと半分の量の小豆を流し込む。そしてすぐに手でこしていきます。

あちちっ。水かけてくれるかい。ありがとう。豆を手でざるに押し付けてね、下に落とす感じでさ。

最初よりも小豆の量が少なくなったでしょ。今日使った豆は古いから、ちょっと実が残っているね。ほんとは皮だけになるんだ。もっと煮ればよかったんだけども…。ま、上出来かな。こす作業、やってみるかい? 熱いから気をつけてよ。

私たちもお手伝いさせてもらえることに。それがこの作業、手袋をつけていても熱い熱い。冷ますために用意していただいた水をドバドバと入れさせていただきました…。こんなに熱いのに、手際よくやられている寺戸さん。さすがです。

さっき、よけておいたやつ取ってくれるかい。この皮を戻してもう一度こすからね。

入念に作業は続きます。

よし、じゃあ、絞るかな。絞り袋に半分ぐらい絞った豆を入れてくれるかい。下に溜まってると思うから、かき混ぜながらね。これを今度絞って、水分を取り除く作業だよ。

私もちょっと、お手伝い。これがものすごく力のいる作業。寺戸さんは、毎年一人でこの工程をされているそう。私は次の日、腕が筋肉痛でした…。

ない力を出して絞った小豆。余分な水分をバケツに絞り落としたら、布の中には小豆の実が。この残った実を鍋に戻し、そこへ

ここに、ザラメを一袋入れてくれるかい。全部で二袋(2キロ)入れるからね。

さ、火にかけながら混ぜてよ。だんだん重くなるからね。ここからが一番大変なんだよー。

この木べらもね、自分で作ったものなんだよ。

え・・・。これをですか。

そうそう。あと、この薪ストーブも捨ててあったものを拾ってきて使ってるの。だから、ボロボロなんだけどね。

煙突も拾ってきたもの。小屋を作るだけではなく、ストーブまで自分でカスタマイズして設置してしまう寺戸さん。

どうだい、ザラメは溶けたかい。じゃあ、塩を入れようね。いつもはスプーンに1杯入れてるんだけど、今日はどうしようね。

寺戸さんのいつもの作り方でお願いします。

そうかい、じゃあ適当だよ(笑)?

ほら、あんこっぽくなってきたでしょ? だんだん色が変わってきたでしょ。この色がね、もっと濃くなるよ。どんどん温めて混ぜよう。混ざったら、ちょっと味見してみて。美味しいかどうかが肝心だからね。

いただきます! あ、、あっつっっ、、

んっ、おいっしい!

塩加減いいかい。

ちょうどいいです!!美味しい!!

じゃあ、あとはふつふつしてきたら混ぜればいいよ。このあと、水分をもっと飛ばして、もったりしてくるから。混ぜたときに鍋底が見えるようになったら、完成かな。

完成に近づいてきたころ、時間はもうお昼。みんな、お腹が空いてきました。

じゃあ、今日はお餅と食べてもらおうかな。ここで一緒に焼こう。並べてくれるかい。

寺戸さんのご厚意で、人数を集めて大試食会をすることに。総勢12人が集まり、あんこ餅をほおばりました。

ほら、おかわりする人いないのかい。もっと食べな、若いんだから。もっと、お餅のせてくれるかい。

餅を焼きまくり、皆に食べさせまくる寺戸さん。

皆に配り終え、小屋の隅に腰を据え、寺戸さんも試食。

うん、いい出来だね。

こうやって自分の地元でとれた食材を、美味しい! 楽しい! ってみんなで集まって共有できることって、食べ物も人も豊かだからできることだよな、と改めて感じました。寺戸さんありがとう! 上士幌の自然ありがとう! ちょっぴり地元がまた好きになりました。

こういう時間や機会を増やすことで、特別なことをしなくても自然と自分が住んでいる場所が楽しくなる。もっと多くの人と共有ができるように、第2弾、3弾と計画しようと思いました。

では、本日のあんこ作りの材料です。

〈 今回使用した材料 〉

- 小豆 3㎏

- ザラメ(中双糖)2㎏

- 食塩 スプーン1 杯

〈 工程 〉

下準備:小豆を一晩うるかす

- 小豆を煮る(2時間)

- 軟らかくなってきたら、豆をつぶす(煮ながら)

- 豆を実と皮に分けるためにこす

- 豆を絞り水分を落とす

- 水分を落とした小豆を鍋に戻し、ザラメを入れひたすら混ぜる

- ザラメが混ざり溶けたら、塩を入れひたすら混ぜる

- ひたすらとろ火で混ぜる

混ぜていると、あんこがもったりし、混ぜたときに鍋底が見えるようになったら完成!!

大雪山の大自然に抱かれた糠平で学ぶ!見る!遊ぶ!

自然が自慢の上士幌町の中でもとりわけ豊かな大自然に囲まれ、大雪山国立公園にも含まれている糠平(ぬかびら)地区。糠平の自然なら何でも知っているというネイチャーガイドの河田さんに、ネイチャートレイルを案内していただきました。

WRITER

伊藤 卓巳

三重県出身。MYMICHIプログラム2期生。青年海外協力隊としてウズベキスタンで観光業に携わっていましたが、コロナの影響で一時帰国。初上士幌どころか初北海道ですが、壮大な景色と美味しい食事に日々感動中。

糠平の生き字引!? 自然を愛してやまないスーパーガイド

NPOひがし大雪自然ガイドセンター代表の河田さんは、糠平の自然のことなら何でもご存知というスーパーガイド。しかしご出身は岡山で、札幌転勤をきっかけに「北海道に住みたい!」という思いが強くなり、糠平にやってきたとのこと。そして、糠平を包み込む大雪山の自然と、糠平の人々の温かさに惚れ込み、移住してしまったのだそうです。

現在も上士幌随一の観光地として立ち寄る人が多いぬかびら温泉郷ですが、かつてはバスツアーなどで数多くの宿泊客や湯治客が訪れ、今では考えられないにぎわいようでした。しかし河田さんがこの地にやってきたときは訪問客が減ってホテルの廃業も目立つようになり、いわば落ち目の温泉地になっていたそう。

そんな中、河田さんは糠平で「早朝エゾシカ観察ツアー」を開始させ、これが大ヒット。当時はこのようなツアーは珍しく、今では当たり前になっている体験型観光がやっと注目されるようになった時代でした。その後、さまざまなネイチャーツアーの企画や学校遠足の受け入れを行い、2001年にNPOひがし大雪自然ガイドセンターを立ち上げました。現在は有名なタウシュベツ川橋梁のツアーをはじめ、サイクリングツアーやワカサギ釣り体験などユニークなツアーを実施しています。

さらに「自然体験や環境教育、環境保全を通じて上士幌を元気にしたい」という思いから、地域の学校で環境教育プログラムを行っているとのこと。人生の半分以上を糠平で暮らし、糠平の生き字引といっても過言ではない河田さん。この上士幌町から第二、第三の河田さんが生まれ、この地の自然への思いが受け継がれていくことを、私たちも願っています。

目からウロコの連続! ネイチャートレイルウォーク

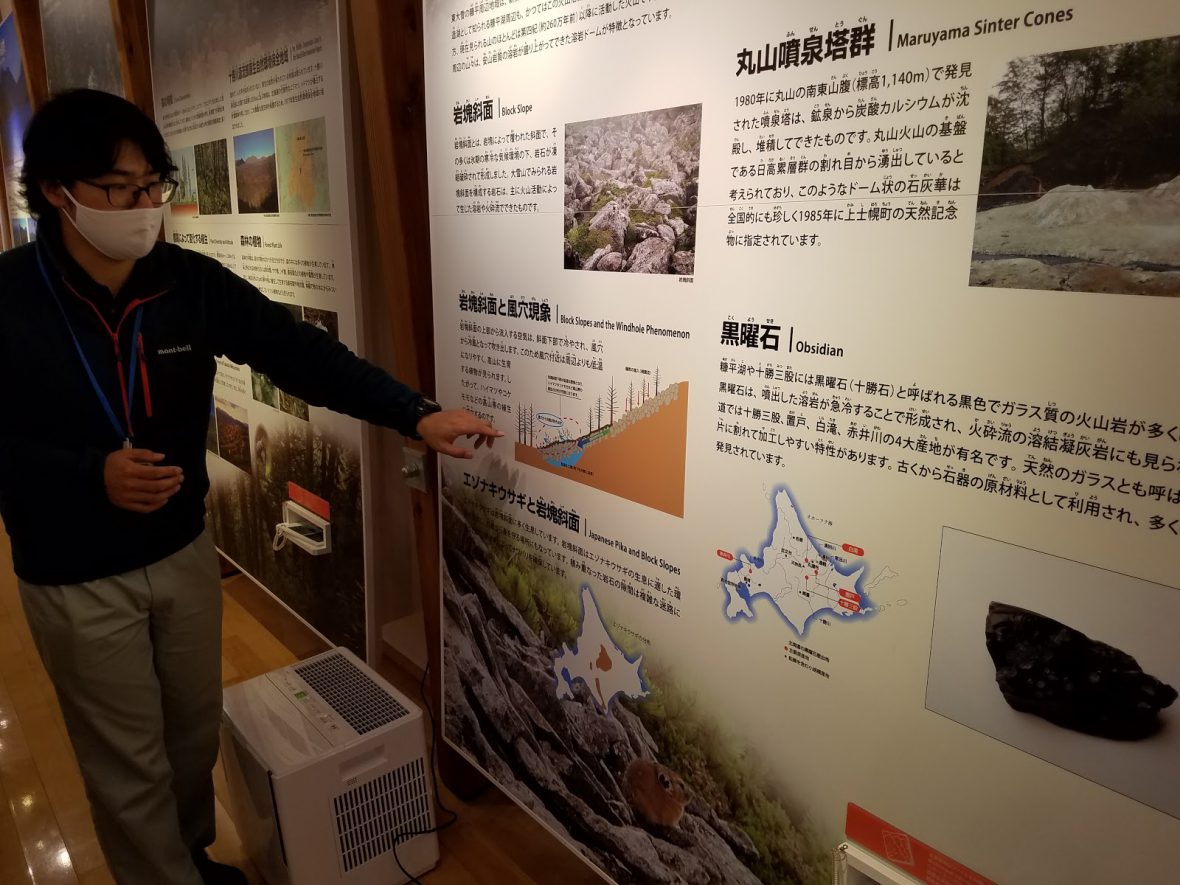

ひがし大雪自然ガイドセンターで河田さんのお話をお伺いしたあと、タウシュベツ川橋梁展望台へのネイチャートレイルを歩きました。

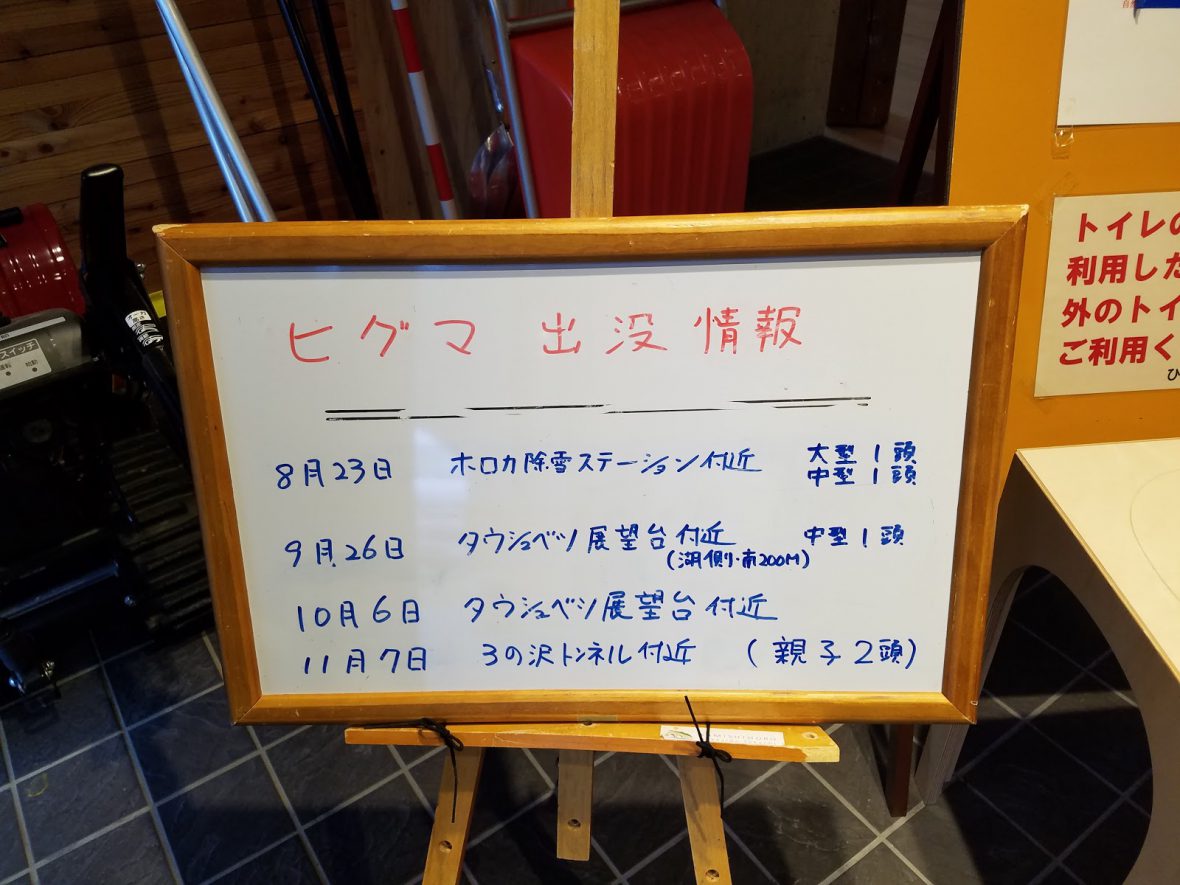

トレイル入口にはさっそく「ヒグマ注意」の看板が出てきて足がすくみますが、河田さんは長い間ガイドをやっていて1回もヒグマに出くわしたことはないそう。ただヒグマがトレイルを横切ったのは見たことがあるそうです。

その証拠に、看板にはヒグマが噛んだ痕が…。

トレイルに入ってすぐに、落ち葉に覆われたまっすぐな道と交差します。これが廃線になった国鉄士幌線の線路跡。1978年までここを列車が走っていたのです。もう永遠に列車が走ることはないでしょうが、すぐに線路跡だと分かる存在感がここにありました。

ここからは鬱蒼とした森林。ここの森林地帯で主に見られる木は、幹が黒がかったエゾマツと灰色のトドマツ、カエデ、ナナカマド、ミズナラ、クルミなど。針葉樹と広葉樹が混在している針広混交林にあたるそうです。エゾマツやトドマツといった針葉樹は硬くて丈夫なことから風よけや雨よけ、雪よけになり、一方広葉樹は木の実など食が得られる木が多いとのこと。ここに生えている木は古くから人間の生活を支えてきた木ばかりなのです。

上士幌町や糠平は林業に支えられてきた土地なのですが、近年は安い外国産の木材が流通しており、ここに限らず日本の林業は苦境に陥っているそう。前述の士幌線が廃止された理由の一つも、木材の輸入自由化に伴う林業の衰退でした。

河田さんは「ミズナラの巨木」と書かれたプレートの前で立ち止まりました。この巨木の胸高直径は156cm、周囲は490mと書かれています。胸高直径とは文字通り人間の胸の位置(高さ約130cm)に当たる木の幹の直径で、これがさまざまなデータの基準となります。

ここに書かれている直径は2009年のものとのことで、最新の胸高直径を知るべくメジャーを取り出して計測する河田さん。

計測した結果、現在の胸高直径は164cmと分かりました。9年でおよそ8cm大きくなったのですね。

河田さんは今度は謎の道具を取り出しました。これは何と木の高さを測る道具。二等辺三角形の原理で、木の頂点と地平との角度が45度となる場所を見つけ、木から自分の立ち位置との距離を測ることで木の高さも算出できるという方法です。

これを使い、木の高さが約20mということが分かりました。

今まで知りえなかった林業の知識や計測方法を知ることができ、目からウロコの連続だったネイチャートレイルウォークでした。

絶景、タウシュベツ川橋梁を対岸から

ネイチャートレイルは200mほどで突き当たりに。ここがタウシュベツ川橋梁展望台です。

今や十勝を代表する絶景になったタウシュベツ川橋梁。

国鉄士幌線の一部として架けられた橋ですが、糠平ダムが建設され線路が湖底に沈むことになり、新しい線路を建設することになったため、1955年に使用されなくなりました。しかし湖の水位が下がってくると、ローマ遺跡を思わせる美しいアーチ橋が湖面に現れてくるのです。これが幻の橋とよばれるゆえんで、周りの風景に絶妙にマッチしたこの儚げな橋は多くの観光客を魅了しています。

例年ならこの時期すでに湖面に沈んでいますが、今年はまだギリギリ見られるとのこと。展望台に着くと、遠目ですがしっかりとその姿を確認することができました。

このタウシュベツ川橋梁に近づくための方法は、ひがし大雪自然ガイドセンター主催のツアーに参加する、森林管理署(営林署)で訪問許可証をもらって自家用車で行く、のいずれか。JR北海道のポスターに載ったことで観光客に認知され、近年はSNS効果やカメラ女子ブームもあってツアーに参加する人が絶えないそう。しかし河田さんは、単に景色を楽しむだけではなく、ツアー客にこの地の自然や歴史についても知ってもらいたい、記憶に残るような爪あとを心に残したいとおっしゃっていました。

ここで森から「ギィ…ギィ…」と、ヒグマのうなり声にも聞こえる不気味な音が。一同びくびくしていると、倒れかけている木が別の木とこすれ合う音だから安心して、と河田さん。確かに上を見ると隣に寄りかかっている木がありました。河田さんがいないときにこの音を聞いたら、一目散に逃げ出していたかもしれません。

しかし、すぐそこの木でヒグマの爪あとを発見。ヒグマはこの森に自分がいることをアピールするために木に爪あとをつけてマーキングをし、しかも自分を強く見せるためにわざと高い所にあとを残すそうです。やっぱりいきなりヒグマに出会うのは怖い…。

ガイドセンターに戻るとタウシュベツ川橋梁についての新聞記事が展示されていました。老朽化が進むこの橋は残念ながら崩壊がどんどん進んでいるのですが、毎年新聞に「今年崩落か?」「もう見納めか?」と書かれていました。今この目で見られたことに、カムイに感謝です。

最後は楽しいアウトドア遊び!

ガイドセンターに戻ったあと、河田さんがアウトドアで役立つノウハウや道具を使ったアウトドア遊びを教えてくれました。

まずはロープの結び方、いわゆるロープワーク。こちらはエイトノット(8の字結び)で、ロープを使った山登りの際に便利な結び方。

さらに強度が強いダブルエイトノット(二重8の字結び)もあります。

二つのロープを結んで一つにするのに使われる結び方が、フィッシャーマンズノット。救助者を助けなければならない際、手持ちのロープが短いときにも使えるとのことです。

が、普段絶対に習わないであろう結び方に私たちは四苦八苦…。

次に出してくれたのはこんなロープ。

これは滑車を使った「仕事の原理」を応用したロープで、この構造だと相手の力の3分の1の力で引っ張ることができます。幼稚園などでこのロープを使って綱引きをすると、子どもでも大人に勝てるので大喜びなのだとか。

最後に体験したのがスラックライン。最近日本でも愛好者が増えてきた遊びで、ぴんと張った細長いベルトの上をバランスをとりながら渡ります。

が、、、これがなかなか難しい! 一番良くできたメンバーでも数歩しか歩けませんでした。

しかし動画サイトを見てみると、常人には考えられないような凄技が見つかる見つかる。ベルト1本で飛んだり跳ねたりできるなんて、やってみると奥が深そうです。上士幌に移住して庭付きの広い家を手に入れたら、買って楽しまなければ。

駐車場に戻ると、私たちを見送ってくれるかのようにエゾシカが立っていました。

北海道の大自然の豊かさと、そこで生きる人々の知恵に触れることのできる場所、糠平。特にタウシュベツ川橋梁は、人と自然が共存して歩んできたこの地の歴史の象徴だと感じました。その糠平をくまなく知る河田さんにご案内していただき、貴重な学びの時間となりました。自然を学ぶことの楽しさと大切さを、上士幌町の方々も含め今後多くの人々と共有していければと思います。

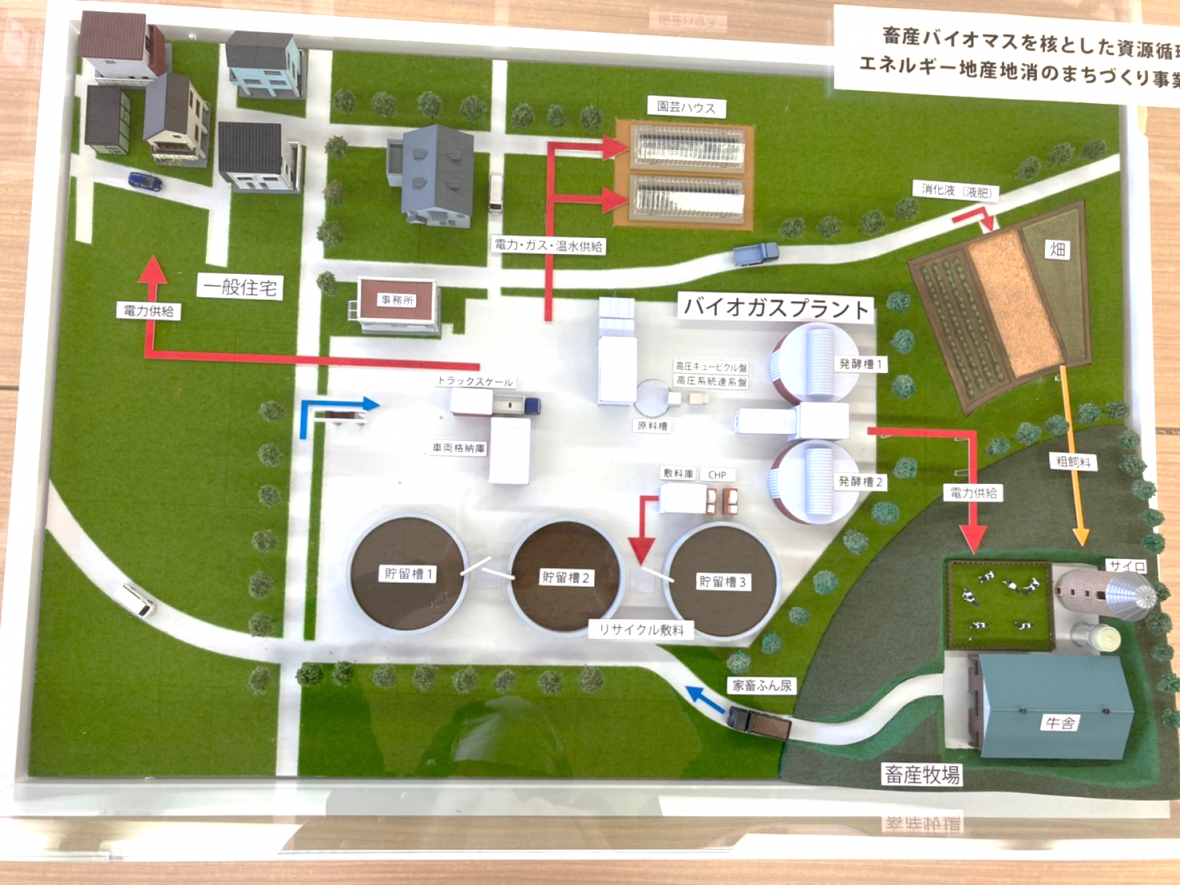

【上士幌町】牛の糞尿がエネルギーに生まれ変わる!~畜産バイオマスを活用した資源循環・エネルギー地産地消のまちづくり~

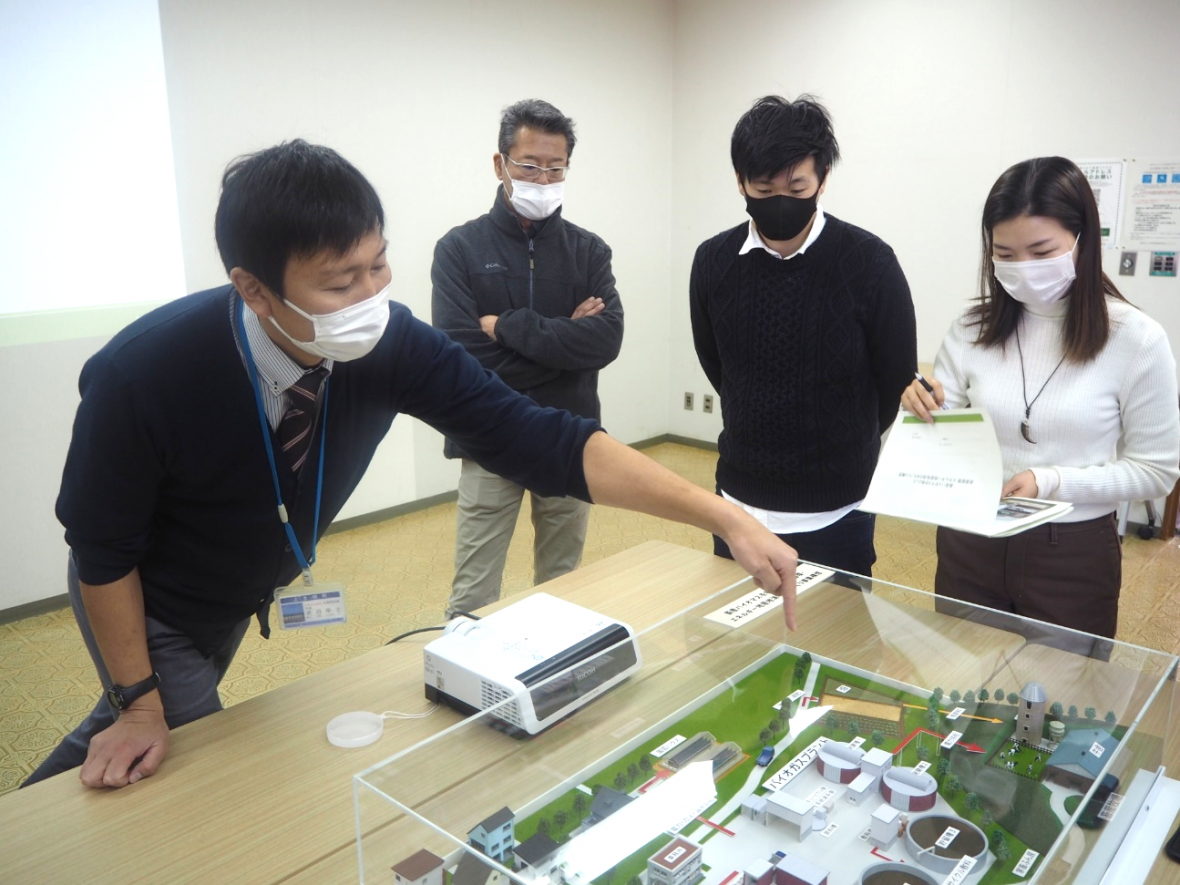

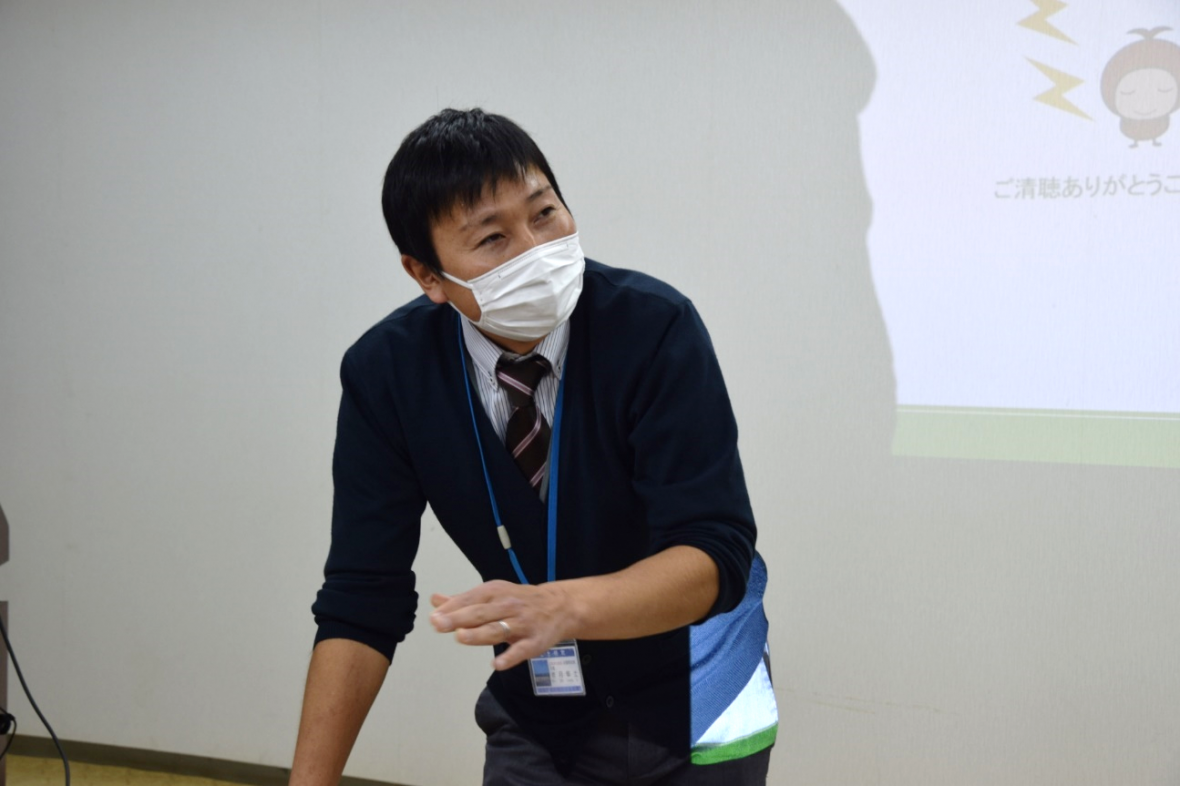

酪農が盛んな上士幌町。しかし、今後も増頭する牛の糞尿をどう適切に処理するかが課題としてありました。今回は、バイオガスプラントによる家畜糞尿適性処理の取り組みからスタートした畜産バイオマスを活用したまちづくりについて、役場の企画財政課老月(おいつき)さんにお話を伺いました。

トップ写真:酪農法人ドリームヒル、バイオガスプラント施設外観(提供:ドリームヒル)

Writer

清水 咲紀

MYMICHI2期生。北海道出身。青年海外協力隊として中米ベリーズで活動していたが避難帰国となり、実家の農業の手伝いをしていたところ声をかけられプログラムに参加。人生初めての十勝、町の魅力を発見するとともに、自分自身と向き合っているところです。

上士幌町のご担当

老月 隼士さん

上士幌町企画財政課

そもそも「バイオマス」と「バイオガス」とは?

「バイオマス」という言葉を最近よく耳にするけど、一体何なのか私自身よくわかりませんでした。なんとなく環境に良さそうだなぁというイメージ。

「バイオマス」とは、生物由来の有機性資源(化石資源を除く)のことをいい、木材や家畜糞尿などが代表的です。そのほかに可燃ごみ、生ごみ、廃油、下水汚泥などもエネルギー資源になります。バイオマスエネルギーを利用することによって、限りある化石燃料の消費を抑え、二酸化炭素の排出量を減らすことができるなどのメリットもあるそうです。

「バイオマス発電」とは、この生物由来の資源を燃料として発電する方式のことをいいます。

上士幌町では「バイオガス発電」を行っています。名前が似ていて少しややこしいですが、バイオガス発電は、バイオマス資源である家畜糞尿を発酵させてバイオガスを生成します。そして、ガスを作る過程で消化液が残ることがポイントにあります。酪農が盛んな上士幌町では、原料となる家畜糞尿を安定して確保できるため、太陽光や風力のように発電量が天候の影響を受けることなく、常に安定した電力を供給することが可能になります。

今回はバイオガス発電についてのお話です。

畜産農家さんをはじめとした町の課題

上士幌町の人口は約5,000人。それに対し牛の数はというと…

なんと約40,000頭以上も!!

人口の約8倍もの牛が飼育されています。今も牛の数は増え続けているとのこと。

一般的に、乳牛は1日当たり40~60kgの飼料を食べ、60~120ℓの水を飲みます。

1 頭あたりが排出する糞尿は1日あたり約45~50kgの糞と15kgの尿を排泄します。〔参考:酪農ジャーナル電子版PLUS〕

増頭する牛の糞尿処理について、畜産農家さんをはじめとした町の課題として挙げられていました。「これらをしっかりと処理しなければ、地域環境などに影響を及ぼしてしまう」と老月さんはいいます。

その糞尿を適性に処理するため計画的なバイオガスプラントの整備検討が平成26年より始まり、平成29年4月には町内のバイオガスプラント事業者による計4基のプラント工事が始まりました。

そして、エネルギーの有効活用を検討するため、平成29年に北海道の「エネルギー地産地消事業化モデル支援事業」に上士幌町の「畜産バイオマスを核とした資源循環・エネルギー地産地消のまちづくり事業」が採択されました。北海道より5年間補助を受け、畜産バイオマスを活用したモデルの構築に向けて上士幌町を含む6団体が連携し、“畜産バイオマス”で発電したエネルギーを活用し、それを循環させたまちづくりの取り組みが始まりました。

無駄がない! 牛の糞尿を使ったバイオガス発電

バイオガス発電はバイオガスプラントと呼ばれる施設で家畜糞尿を発酵させ、発生したバイオガスを使い、発電機によって電気を生み出しています。また、発電後に出た残りも使って、無駄がないように全て処理するという方法を導入しているそうです。

無駄がないなんて、まさに理想的な発電!

町内では現在建設中のプラントを含めて7基を整備しており、プラントによって少し資源の受け入れ方法などは違ってきますが、根本的な処理方法は一緒だそう。

老月さん

「牛の糞尿を発酵槽で発酵させます。基本的には約40日間40度で加温した状態で発酵させます。そうするとメタンガスがどんどん出てきて、貯まったガスを使いエネルギー(電気)に変え、全て北海道電力に売電し収益を得ています。発酵後の残りを“消化液”といって、それも実はいろいろな方向で循環させて使っているんです」

牛の糞尿を発酵したあとの残り”消化液”の処理方法は、次のような流れになっています。

老月さん

「“消化液”という残りの部分をさらに分離すると、固液分離といって固体と液体に分けられます。固体は牛のベッド(寝ワラ)になり、その成分中には牛が食べて消化できなかった牧草などが多く含まれ、ここでも循環が起こっています。液体は、液肥という肥料として牛のエサを作るデントコーン畑などの肥料として利用されます。すごくたくさん出るため、貯留槽(ちょりゅうそう)という大きなプールでいったん貯め、必要に応じて使われます」

老月さん

「要は家畜糞尿が適性に処理されて、電気になって、売ってお金になる。残りの部分も固体が牛の寝ワラになって、液体は肥料に使って、まさに無駄がない素晴らしいシステムという感じですね。実際この設備は何億円もします。ここまで無駄がなくて循環し、売電で収益も出るという点では、理にかなったシステムで今処理をしているというかたちなんです」

畜産農家の牛の糞尿から、また牛のためのベッドや液肥へと生まれ変わり、農家さんへ戻るなんて、なんだかとても素敵な循環の仕組み。さらには、牛の糞尿を適正に処理することによって周辺地域の臭いの軽減にもつながり、観光面でも効果的な取り組みとして期待されているそうです。

町でつくられたエネルギーのゆくえ

牛の糞尿からバイオガス発電でつくられた電気は全て売ったあと、一体どのように町の電力として使っているのか。

上士幌町内にある観光地域商社(karch)が1回売られた電気をもう一度買い戻し、電気の小売事業者(かみしほろ電力)として地域に供給しているといいます。

老月さん

「電気の勉強をするまでは、プラントから生まれた電気が電線を通って流れてくるのかと思っていましたが、そう単純ではありませんでした。市場の電気は一度全て一つになり、上士幌町のバイオガスプラント施設できた電気だよと特定する制度があるのでそれを活用し、観光地域商社(karch)が買い戻し、契約している畜産農家をはじめ、公共施設、農協施設、一般家庭等に供給しています。このような制度を活用して電気の地産地消の流れをつくっています」

本当にうまく町全体でエネルギーが循環しているんですね。

酪農法人ドリームヒルでは、個別型のバイオガスプラントを設置して発電、売電していますが、余剰バイオガスをプラントから離れたビニールハウスへ送り込み、ビニールハウスの熱源にして、トチオトメなどのイチゴやシャインマスカットなどのブドウ、“木になるアイスクリーム”と呼ばれる南米果樹のチェリモヤを栽培し、牧場直営のドリームドルチェでアイスクリームやケーキに利用しています。クリスマスには、このハウスでつくられたイチゴのケーキが店頭に並ぶとのこと。

これにはみんなびっくり! 本当に余すことなくエネルギーを使い、最終的には果物の栽培までできてしまうとは…。

そして、ドリームヒルではさらにもう1基、現在バイオガスプラントを建設中とのこと。このプラントで発電した電気は、全て牧場内で利用するそうです。エネルギーの地産地消に努め、循環型農業を目指し頑張られています。

これからの地産地消のまちづくりに向けて

老月さんは、畜産バイオマスを使った資源循環・エネルギー地産地消のまちづくり構想に向けてまだまだ課題があるといいます。

畜産業務を効率化、見える化するためのより良いシステムの構築や、もっと多くの町の人に上士幌でつくられた電気のことを知ってもらい契約を増やしていくこと。

「余剰バイオガスを活用し、生産された作物を将来、町民の皆さんに食べてもらうなど、地域内の流通についても検討しなければならない」と老月さんはおっしゃっていました。

町の人がより良く暮らしていくために。そして、上士幌の豊かな自然を守るために。地球のために。

町の人々や自然への思いやりから生まれた取り組みの裏には、多くの人の努力があったからこそ、今のかたちになっているのだと感じました。

そして、酪農や畜産業から生まれる再生可能エネルギー。たくさんの恵みを与えてくれている牛たちに改めて感謝。

なかなか聞けない貴重なお話を分かりやすく丁寧にしてくださった老月さん。

本当に知識が豊富で、これまでバイオガス発電やエネルギーのことなどについてたくさん勉強してこられ、ご苦労されてきたことが伝わってきました。

本当にありがとうございました!!

ほかにもSDGsに関する記事があるので併せてお読みください。

〜あの人に会う〜子どものときに影響を与えてくれた安藤先生

取材メンバーとして参加した初回のミーティングで「会いたい人に会いに行く企画をしたい」という話が出て、真っ先に「僕はこの人に会いたいです」と伝えた人がいます。それが上士幌町で「はげあん診療所」を営む安藤御史先生。僕のいまに大きな影響を与えていて、兼ねてからお話しをしたかった方です。10年ぶりに再会して、当時から聞きたかったことなどを伺いました。

WRITER

竹中 勇輔

1994年生まれ。上士幌町出身。理学療法士。ホロロジーライターというチャンスを生かして会いたい人に会いに行きます。上士幌に帰ってきてけん玉にハマっています。よく聞かれるが町長と親族関係ではありません。

会いたい人

会いたかった理由を少し説明すると、僕は上士幌で育ち、母親ははげあん診療所で働いているので、小さい頃から先生にお世話になっています。中学生のときは、所属していた野球部 vs 安藤先生が所属していた野球チーム:オールドボーイズとで、よく練習試合もしました。そして、先生が参加していたチェルノブイリ原発事故の保養活動は、今思えば、僕がJICA海外協力隊に参加したひとつのきっかけとなっています。そういうこともあり、自分のおじいちゃん、おばあちゃんと年齢の近い安藤先生を、小さい頃から「かっこいい大人」として認識していました。

今回は、そんな安藤先生に僕が聞ききたかったことを質問する、とても自己満足感が高めな企画です。子供の頃のお話や医者を志したきっかけ、上士幌を移住先として選択した理由など、安藤先生がどんな考えを持って、どんな経験を経て、今に至ったかをお聞きすることができました。

十数年ぶりの再会

お昼休みの時間をいただいてありがとうございます。

構わないよ。それにしても久しぶりだね。元気だったかい?

おかげさまで、元気にやってます。先生は変わりませんね。

そんなことはないよ。竹中くんはいくつになったんだい?

25歳になりました。先生とは中学校を卒業して以来会ってないはずなので、だいたい10年ぶりですね。

大きくなったね。僕の記憶では、5歳のときからあなたを見ているから、懐かしいね。

中学生のときは野球をしましたよね。先生のチームとよく練習試合をさせてもらった記憶があります。たぶん先生は僕のおじいちゃんと同じくらいの年齢ですよね?

そうだと思います(笑)。

あのときも今もそうですが、なぜかそれを感じなくて。小さい頃からかっこいい大人だなと憧れていました。

そんなことはないよ、でもうれしいね。

今、JICA海外協力隊はコロナウィルスの影響で一時帰国中なんですが、縁があってまちづくり会社で活動しているんです。今日伺ったのは、影響を受けた人の中で久々に会って話を聞きたい人いない? と、この企画をいただいたて、それで真っ先に先生が思い浮かびました。

そうですか、それはありがとう。

今日はいろいろと聞きたいことを考えてきたので、よろしくお願いします。

どうぞ、いいですよ。

両親の死を乗り越え、医師を志す

まず、先生はどんな子供・学生でしたか? 今もさまざまな活動をされていますが、幼少期や学生の頃を過ごし、今に至ったのかを知りたいです。

僕はね、長男なんです。長男って気を使うんだよね。総領の甚六って知ってる? 次男とか次女は好き勝手やるけど、長男は下の子たちの面倒見ないといけないから、やっぱりおとなしいのよ。だから、どっちかっていうとおとなしい子だった。

おとなしかったんですね! 意外です。

だけど、運動は好きだったの。小学校時代は北海道の田舎で育って元気がいいから、都会に行くとすごい喧嘩してたよ。体は小さかったけど強かったんでね。でも、中学になったら体の大きな奴がいるから喧嘩はやめた。

そんな運動好きな先生が、医者を志したきっかけは何かありましたか?

僕の両親は病気がちだったんだけど、13歳のときに母親が33歳の若さで死んだの。やっぱりそれがきっかけかな。あと父親もね、その10年後に結核で死んだんだ。そういうこともあって、中学の頃から医者になりたいと思っていた。

医者を目指す過程で勉強はどのくらい頑張りましたか?

早くに両親が死んだから、お金もないし、貧乏だし、長男だし。だから、早く一人前になって、どう生活を立てるかよく考えていた。それで、体を使う仕事は小さい僕にはとてもできないので、勉強するしかないでしょう。だから高校のときはすごい勉強した、がんばりがきくからね。勉強したといっても、わりとコツコツやる方が好きなので。だから、あんまり勉強で困ったことはないんだ。毎日必死こいて、少しずつしているから。1時間か2時間、毎日してたよ。だから、なんでもコツコツやることは大事。そう思う。

コツコツの習慣は今も変わらない

コツコツと積み重ねる性格は今も変わりませんか?

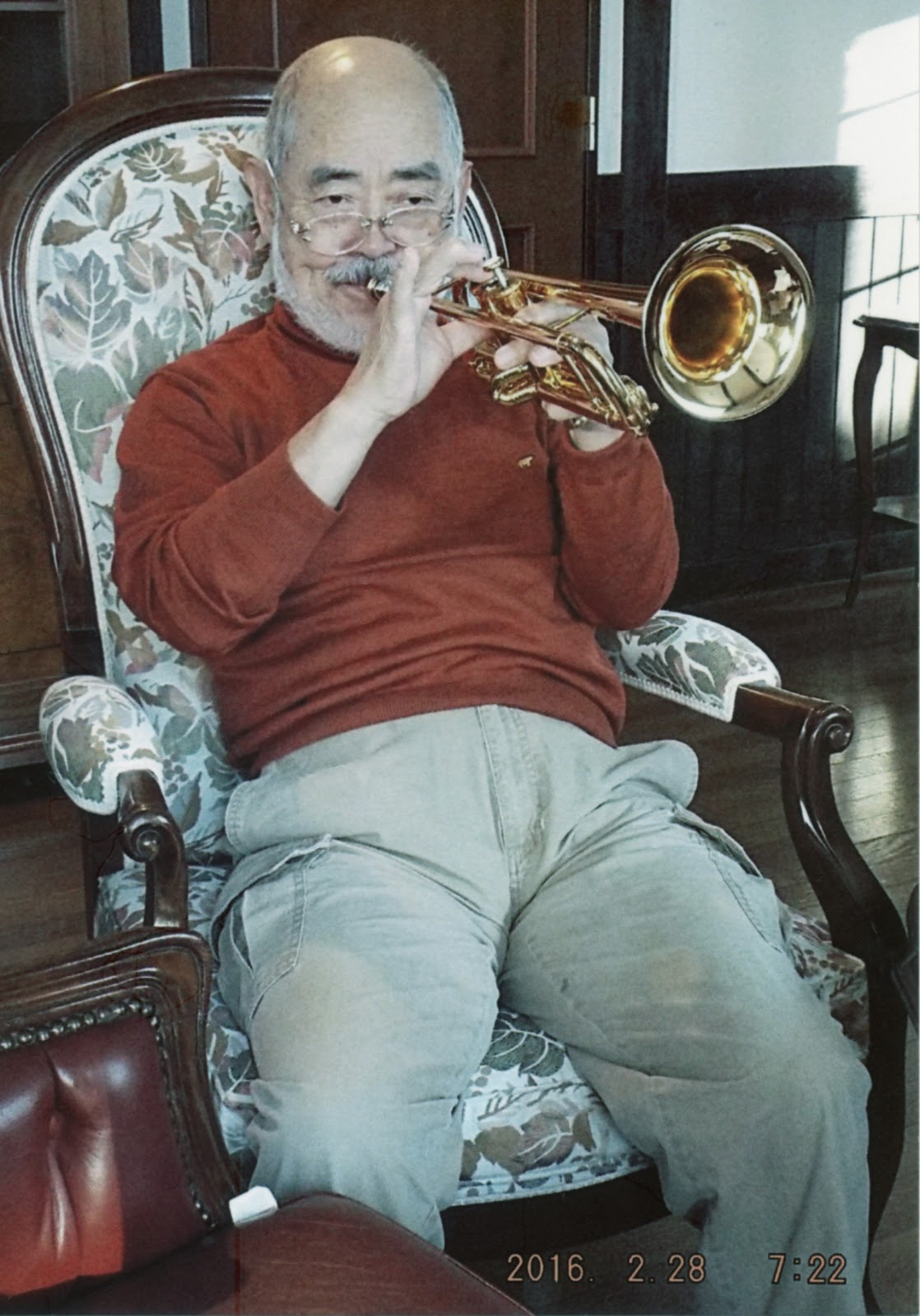

トランペットを70歳から始めたんだけど、やっぱりコツコツとだね。最近、一緒にやってる人が増えたから、毎日必ず1時間はしているね。今78歳だけど、そのうちあなた方に聞かせるくらいになるかもしれない。

他にも何かされていることはありますか?

あと習字もしてるんだ。料理も畑作業もしてるんだけど、やっぱりそれも積み重ねだもん。だから、何か自分の好きなことをコツコツとやるのは大事かなと思う。で、コツコツやるのは習慣だから、努力には入らなくてね。習慣になると、努力って意識は全くないの。皆さん畑大変だねっていうけど、大変なことはしない。好きなことを好きなときにやるわけだから。ただし、続けてる。歯を磨くと同じように習慣。何か特別な努力とは思わない、思うはずがないんだ。

自分が無理なくできることを選んで、それを好きなときにやることが継続につながり、今の先生があるんですね。畑作業は天候に左右されることもあって、好きなときにできないこともあると思います。そういう中で、難しい壁に当たることってありますか?

あるある、プロではないから。でも、上士幌のようなところはね、畑を作る専門家がいっぱいいるの。料理もそう、漬物も何でもそうだけど、その人たちから、わからないことを聞けばいいじゃん。で、考えが同じでない人もいっぱいいるから、どれを選ぶかはこっちで決める。だから、うまくなんかいってないけど、ともかく食べ物はできる。ぶどうとか、あなた方が頭に浮かぶものは多分みんな作ってて、プロの人のようには絶対に穫れないんだけど、試行錯誤しながら確実に穫れる。

そうすると、来られる患者さんに話を聞いたりもされますか?

もちろん、頻繁にするよ。今日も漬物の話をしたよ。いろんな作物がとれても保存するってすごく難しいんですよ。保存の方法は昔から人類が知恵としていっぱい持ってて、上士幌の人はこの地域に適した保存を知ってるでしょ。それを聞いて真似する。でうまくいくときもあるし、いかないときもあるし、それぞれです。

多くの選択肢があった中、上士幌へ移住

次は移住先を上士幌に選んだ理由を聞いてみたいです。

最大の理由は「食」なんだけど、当時勤めていた大学病院を辞めるまで4年間ぐらいかけて、どこに住もうかと考えました。海外にも友だちがいるので、海外も含めて検討したんだけども、やっぱり地球上でも気候に恵まれた日本がいいかなと。日本でどこが一番いいってなると、北海道。北海道の中でも一番いいのは、道東だと思ったの。それは自然、天候、食料の面で。その中で、上士幌は水も良いし、人があまりいないし、畑もある。ということで上士幌を選びました。

上士幌を選ぶ前に、大学病院を辞めるという大きな決断がありましたが、そこにはどんな理由がありましたか?

僕は50歳で定年を自分で決めていて。その理由はね、親父が50歳で死んでるから、人生50年過ぎたら少し転換しようと思ってね。あと、後輩も育ってきたし、あんまり長くいると嫌われるから、「まだ早いんじゃないの」っていうときに辞めた方がいいかとも思って。あと、医者はもう辞めてもいいと思ったんだ。でも、当時、上士幌には整形外科の医者がいなかった。それで、町の人が「病院を開業するのはどうですか?」っていうから、始めたところもあるね。だから、今は医療もしてるけど、半分は農作業だよ。

半農半医という生活を送っているわけですね。では、移住の最大の理由である「食」に関しては、どういう思いがありますか?

日本は輸入食品が非常に多いでしょ。輸入食品は遠くから運ぶから、腐らないように、いろんな物を添加するんだわ。そういうものを食べたくない。それで、自分で畑を作って、豚飼ったり、ヤギ飼ったり、ガチョウ飼ったりしてます。ほとんど自給です。ないものは牛肉や牛乳。お米もないけど、それは友だちから買う。だから、僕の食料はほとんど国産のもの。安全なものを自分で作りたい、自分で作ったもので料理作りたい。そういうわけで、上士幌を選択したのはよかったと思う。

僕も先生と同じように、自分が食べるものは自分の手で作りたい気持ちがあるので、今の先生の暮らしにとても憧れます。

チェルノブイリ原発事故の保養運動

小さいときの記憶ですが、チェルノブイリから子供たちが来ていましたよね。そのときに初めて近くで外国の方を見たことが、海外の存在を意識したきっかけだった気がしています。あの子たちはどんな経緯で上士幌に来ることになったんですか?

放射能は、人工放射能と自然放射能があるんだけども、自然放射能は私たちがそれをくぐりぬけて生きてきたので、全然問題ないの。ただ、人工放射能は今まで人間が会ったことのないものだから、生物にとっては危険以外の何物でもないの。どんなものよりも、放射能が一番人間のDNAを壊す。それはエネルギーが圧倒的に違うから。それで、もともと原発に僕は反対だった。だけども、北海道に原子力発電所ができてね。そういう中で、その一部を使ってるわけだから、なんとなく後ろめたい気持ちがあった。そんなとき、1986年にチェルノブイリですごい事故が起きて、それで興味持ったんだ。

興味を持ったところから、次の行動に至るまではどんなことがありましたか?

1993年に現地を見にいく企画があって、チェルノブイリに行ったんですよ。そのときはソビエトが崩壊して、チェルノブイリは物資がなくて、本当に貧困で大変だった。病院には、白血病とか甲状腺がんの人がいっぱいいてさ。それで、何とかしなきゃならんということで、それで医薬品を送ったり、いろんなことした。次の年からは、あちこちで講演してね。そしたら、その子供たちを預かりたいという家庭が、ドイツやイギリスのような外国からいっぱい出てきて。それで日本も参加しようということで、1994年から汚染された地域の子供たちを呼ぶことにしたのさ。

そんな経緯があったんですね。汚染された地域からは、どんな子供たちが来ていましたか?

健康な子の中でも、体の中の放射能を調べて、高い子を呼んだ。ほとんどの子は1カ月いたんだけど、1カ月いると半分に減るの。そういうふうにして、2000年から毎年9年間、3人~4人呼んでね。まだやるつもりだったんだけど、寄付が集まらなくなったのと、福島の原発事故が起きてから、日本に来るって言わなくなった。だから、チェルノブイリの子供たちは来ていない。その代わり、隣に家を建てて、福島の子供を呼んでるよ。毎年、何家族か来てる。今年はコロナもあって動けないんだけど。

先生がチェルノブイリの子供たちを呼んでいたとき、僕は小学生で、初めて外国から来た人を見た気がします。それは、日本の外の世界を知るきっかけとなり、今思えばJICA海外協力隊に参加したことにつながっていると思っています。ありがとうございました。

おわりに

はげあん診療所の待合室。安藤先生が移住と同時に始めたこの診療所は、今年で22年目になります。掲示されている絵、資料、案内など、あらゆるものに先生の想いが隠されています。

先生にお話を聞いて印象的だったことは、コツコツと継続するために「大変なことはしない」という、逆説的な考えを持たれていたことです。そこにはもちろん、純粋に大変なことをしない、という意味があると思いますが、それだけでなく、大変なことをあらゆる側面から眺め、労力を惜しんででもやりたいこと と そうではないことを自らの基準で仕分ける、という意も含まれているように感じました。要するに、暮らしにおける取捨選択が上手、ということです。

先生は長い時間コツコツ自分と向き合い、今でも自己認識を深めているはずです。そして、いつか僕も、何かを継続するときのコツは? と聞かれたときに、「大変なことはしない」と答えられる大人になりたい。未来の自分がそう答えられれば、きっと後悔のない良い人生を送っているのだと思います。

また先生は、ある後ろめたい思いがあって、チェルノブイリ原発事故の保養活動に参加していたことを知りました。思いがけないことに、僕が小さい頃に見ていたその活動は、十数年後の行動のひとつのきっかけとなり、JICA海外協力隊という新たな経験につながっています。考えれば考えるほど、このことが不思議であり、幸せなことでもあり、人間としてのひとつの摂理のような気もしています。

実は取材を通してわかったことですが、このまちには、思いを持って行動している人がたくさん暮らしています。そして、そのストーリーは誰かにとって、未来への原動力になることだと強く思っています。この企画が、その一歩を後押しできれば、広報チームの一員としてこんなに嬉しいことはありません。

今後このサイトは、上士幌町の広報活動をやってみたいと思った人が、会ってみたい人や紹介したい場所・イベントへ取材に行き、伝えたい人に向けて発信できるプラットフォームとなる予定です。理想は、上士幌町に住む人がこのサイトを上手く活用し、「上士幌町の情報は上士幌町の人がつくる」こと。だから、取材も写真も文章もできるプレイヤーに限らず、どれかひとつならできるという人、広報活動を通じて取材・写真撮影・ライティングを学んでみたいという人にも力を貸していただきたい。このサイトを通して、今まで上士幌町内で出会うことのなかった人たちが交わり、まちの新たな暮らし・文化・人を育む力が、育っていくことを願っています。

酪農家がラーメン屋をやる理由とは?夢中で作るラーメンは人を集める!!【前編】

上士幌で新しいことに取り組んでいる人はいないかと調べていると、「赤い服を着た…」「リーゼントの…」というたくさんの声が。その方は上士幌で育ち、酪農を生業とする矢戸宏和さん。でも、今日は「ラーメン」についてのお話。本当によくわからない。。ということで、上士幌町民すらも知らないベールに包まれた矢戸さんの想いについてお聞きしてきました。前編では矢戸さんのラーメンに対する想いを、後編では実際にラーメンを食べさせていただきながら伺ったお話をご紹介したいと思います!

WRITER

西村 奈々子

大阪出身。父が上士幌に移住。大学卒業まで、父が愛した上士幌に来ている大学生。私もこの町を愛したい。好きな場所は、サンクロスのステンドグラスの下。

矢戸ワールド全開の初対面

こんにちは、初めまして、ななこです。大阪から上士幌に来て1カ月、あちこちで噂を聞く「赤い服を着る、リーゼントのおじさま」に会いたくて会いたくて、人づてに紹介をしていただけることとなり、今日は待ちに待ったその矢戸さんとの約束の日。

前日にしたLINEでの待ち合わせのやりとりのメッセージには、

「私にお付き合いしてくれる方は全員送迎車つき✌︎当日の〇〇時ごろタクシー向かわせるから」

インパクト絶大。もう面白い人確定。

約束の時間少し前に、家の下に降りると、黄色く光るタクシーの文字。あれだ! 矢戸さんが来てる!

「こんばんは〜!はじめまして^^」と言って乗り込むと、バッチリきまったリーゼントに、真っ赤のコカコーラのジャケットを羽織っている矢戸さん。

80年代のアメリカ映画から飛び出してきたのかこの人は、と思わせる出で立ち。2020年からどこかへタイムスリップして連れて行ってくれる車なのか。

車内は矢戸ワールド全開で抑えきれない高揚感! ワクワクが止まらなくて、お話をする食事会場まで質問攻めにしてしまいました。

「人の寄るところを作りたい 人と繋がることをしていたい」

こんにちは、いろんな人からお話を聞いて矢戸さんにお会いしたかったです。矢戸さんって酪農家さんですよね? 町の人たちにはラーメンの矢戸さんって紹介を受けましたけど。

そうだね、酪農家になって来年の春で20年になるんだよね。

20年、すごいですね。いきなりなんですが、どうして酪農家さんがラーメンをしているんですか?

昔、ガソリンスタンドで働いてたんだけど、その時は仕事をしている最中にいろんな人に会ったんだよね。朝から晩まで。顔を合わす時間はたったの何分間のほんとに短時間なんだけど、いろんな人の顔を見て、話を聞いていた。酪農をやっている時間は人と会うことがないのよ。自分で作らなきゃ横のつながりもできない。だから、「何か人を集めることがやりたい、人の顔が見れる場所に立ちたい」と思ったのがきっかけなんだよね。

人と会ったり、お話するのが好きなんですね。

みんなが寄ってくるようなことがやりたいっていうのがきっかけで。だからラーメンが先というよりかはこっちが目的で。何をしたら寄ってくるだろう? って。人がしないことをやらないと人は寄ってこないから。あんまり人がやっていないことをやろうと思って。その結果がラーメンだっただけで、別に最初からラーメンがやりたかったわけではないんだよね。

このラーメンを出し始めたのはいつ頃でしたっけ?

2018年9月の秋祭り。そこでラーメンを初めて提供したんだよね。

なぜ、2年前のタイミングだったんですか?

いやもうね、そのずっと前から考えてはいたんだけども、思ってても人に言えないことってあるでしょ。笑われんじゃないかなって。

そんなんでいたんだけども、どこかで1回目がないと始まらないよね。なんとなく昔からの友人の寺戸さんって人に話をしたときに「寺戸さん実はさ」って相談をしたら、「よしじゃあ今年の秋祭りで1回目をやろう!」って言ってくれて。

寺戸さん、めっちゃノリがいいですね。

だから本当に寺戸さんには感謝してるの。寺戸さんがスタートのきっかけになった人。俺2、3年くらい温めてたんじゃないかな。ただ、修行もしてないし、料理ができる人間でもないし、情報を得るのはインターネットくらいしかないのね。

素人同然だったんですね。

ラーメンはどうやったらうまくいくのかなとか、何が必要なのかなとか。相談するずっと前から道具は中古で見つけて買って持ってたのさ。

だけどよしやろう! ってなる勇気がなくて。どうしようかなって思ってたら、寺戸さんに「この日ね」って決められたわけでしょ。秋祭りは9月末って。そうなったら、そこまでにレシピ組まなきゃなんないし、麺選ばなきゃなんないし、準備しなきゃなんない。寺戸さんにリミットを設定してもらったのが、よかったんだと思う。

それがないと先延ばしになってしまっていたから、本当に感謝してる。

実際に秋祭りに出店してみて反響はありましたか?

寺戸さんの全面協力のもと、寺戸さんは「200食は絶対売れる」って言ってくれたんだけど、俺は「残ったら困るな」って思って、120食分しか用意しなかったんだよね。それが120食は一瞬でなくなってしまって。

当日、行列ができたんだよね。行列なんて予想もしなかったことで、とにかく忙しかったんだけど、誰が来てるのか顔を見る間もないくらい忙しくて、もう楽しくて仕方ない。それが切れてしまったときの待ってる人たちのがっかりした顔が…。

初めてだったのに、そんなに反響があったんですね。すごい。

それがものすごい手応えの1日。みんな他の出店の人たちはお祭りが終わるまでやってたんだけど、俺はもう売るものがない。それが辛くて、そしてこんなに楽しいんだ! ってなって。それから味に変化が起きたり、資材に変化が起きたり新しい道具を取り入れたり、いろいろ試行錯誤しながら現在に至るんだよね。

いいですね。こうして楽しい、ワクワクするっていうのがすごい原動力になることが素敵だなあって思います。

「ラーメンは食後のデザートのような楽しみ」

矢戸さんには酪農という本業があって、趣味というか楽しいこととしてラーメンをされているんですか?

うん。でもやろうと思わなきゃやらないでしょう。やらないでいいんだもん。

そうですね、やろうって思う根源にはやっぱり楽しいだったり、喜んでくれる人がいるからってところがあるんですかね?

うんうん。だからそれをすることで、俺は本業に戻ったときに、またがんばって時間作ってそれをやろうって思えるから。だからなんていうんだろうな、仕事をうまく回すための、食後のデザートみたいな感じ?

素敵な例えだ(笑)! 主食は酪農、食後のデザートがラーメンってことですよね。

そうそう。俺の本業に対して、ラーメンを提供するのはデザートのような楽しみ。それをまたやりたいなあって思う。もちろんね、ラーメンにハマりすぎて本業を倒したらいい笑いもんでしょう。だからこそ、本業をうまく回さないといけない。ラーメンも休まずやらなきゃならないけど。それによって本業をダメにしたらもう町のいい笑いもんだよね、ここにいれなくなっちゃう。

うん、すごく。なんか自分の人生のサイクルのバランスを上手に築かれたんだなあって思います。

そんなカッコいいものかわかんないけど(笑)。

いやいや、そんなカッコいいもんですよ!

でもね、パチンコ行きたいゴルフがやりたい。じゃあ月曜から金曜まで頑張ろうみたいな。そんなのかな。まあ、パチンコもゴルフも競馬も提供されたサービスであってラーメンは提供されてないっていうだけの違いかな。

だけの違いでもあるし、私たち提供してもらう側としては、喜びを届けてる人っていう認識になりますよね。でも、本人がそれだけ楽しい一心でやれているのが素敵だなあって思います。じゃあ、これからもやれる限りは続けていくんですか?

なんか、町のお祭りごとの一つのピースみたいにしてもらっているから。だから、俺が欠けると残念だなあって思ってくれる人がいると思うと止められないよね。

うん、絶対いますよね。それこそどこにいてももう矢戸さんの名前聞きますもん。「あの赤いラーメンの!」って言ってるのを昨日も聞きました。噂の人なんですよ(笑)。

悪いことできないね(笑)。

できないですね、こんな小さい町で。できる限りは続けていって楽しんでやっていくって感じですね。

続けていきたいし、声かけてもらえるようになったら嬉しいね、いついつこんなことするんだけど来てくれない? みたいな。声かけてもらうと、あーやっててよかったなって思うし。「やとやん」って名前なんだけどこれ(矢戸さんオリジナルのキャラクター)。これもほろんちゃんと同じくらい広まっていくと嬉しいよね。

お会いする前から一体どんな人なんだろう!とワクワクが止まりませんでしたが、実際に会ってお話を伺うと、もっとこの人の想いを知りたい!という感情に駆られました。後編では、実際に矢戸さんのラーメンをいただきながら、まだまだお話を伺っていきたいと思います!

上士幌のごみ処理の現状と行方を知る

皆さんは生活するうえで排出されるごみの行方やリサイクルなどについて、考えたり実際に何か行動に移したりしたことはあるでしょうか。

今日は生活と直結する上士幌町のごみについて、上士幌町役場町民課・生活環境担当主事の三好廉(みよしれん)さんにお話を伺いました。また、話を伺ったあとにはJICA訓練生が主催したスポーツゴミ拾いに参加。そこで出たごみを教材にごみ処理場に実際に足を運んでみました。上士幌のごみ処理の実情を知ることができる内容になっていますので、ぜひご覧ください。

Writer

清水 咲紀

MYMICHI2期生。北海道出身。青年海外協力隊として中米ベリーズで活動していたが避難帰国となり、実家の農業の手伝いをしていたところ声をかけられプログラムに参加。人生初めての十勝、町の魅力を発見するとともに、自分自身と向き合っているところです。

上士幌町のご担当

三好 廉さん

上士幌町役場町民課生活環境担当主事

上士幌町のごみの量

三好さんによると、上士幌町の令和元年度の1年間に出たごみの総量は、なんと1,689トンだそうです。数字を聞いただけでも、なんだか想像ができないくらいのごみが1年間で排出されていることがわかります。

ゴミ(廃棄物)は次のように区分されます。

・家庭系ごみ(家庭系廃棄物)

・事業系ごみ(事業系廃棄物)

“家庭系ごみ”とは、主に一般家庭の日常生活により生じた廃棄物です。原則として、現に人が住んでいる一般家庭から排出されるごみだそうです。

“事業系ごみ”とは、事業活動により生じた廃棄物です。店舗、事務所、工場、農漁業などの営利を目的するものだけでなく、病院、学校、官公署などの公共サービス等の事業活動に伴って生じた廃棄物も事業系ごみとなります。

さて、皆さんの生活と直結する“家庭ごみ”は、上士幌町だけでも年間どのくらい出ていると思いますか…?

答えは、年間1,419トン(令和元年度)です。

これを1人当たりに換算すると、283.4㎏になります。また、令和元年度のごみの搬出量は平成30年度に比べると、69トンも増加しているそうです。

捨てられたごみの行方

それでは、皆さんが分別して回収された上士幌町のごみたちは一体どこへ行くのでしょうか。

“燃やせるごみ”と“燃やせないごみ”は、北十勝2町(士幌町・上士幌町)ごみ処理場に運ばれます。

持ち込んだごみの重さは軽トラックごと計測されます。

“燃やせるごみ”を投げ入れます。そして焼却処理されます。

“燃やせないごみ”は、ごみを粉砕して小さくしてから埋め立てられます。年2回収集を行っている大型ごみも同様に処理されます。

ここではさまざまな種類の燃やせないごみが埋め立てられています。この光景を目の当たりにして、正しい分別の大切さを痛感させられました。

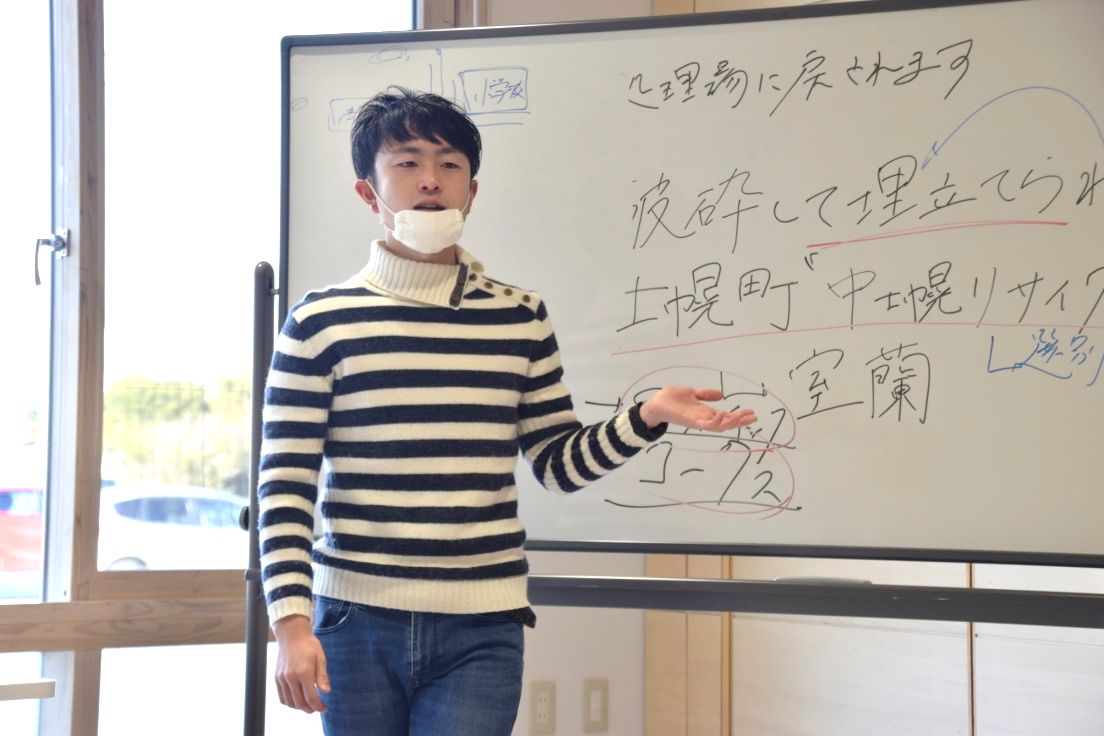

“資源ごみ”のプラスチック製容器包装については、士幌町中士幌リサイクルセンターに搬入されます。ここで袋を開けて、異物や汚れたごみがないかを確認するそうです。そして、これらを圧縮し“ベール”という状態にして室蘭市にある工場に送られ、プラスチックやコークス(石炭を乾留(蒸し焼き)して炭素部分だけを残した燃料のこと)等の原料へとリサイクルされます。

リサイクルセンターに搬入された全てのごみがこのようになるわけではないそうです。“汚れているごみ”は、北十勝2町ごみ処理場に戻されてしまいます。

“缶・びん・紙製容器包装”については、上士幌町の大山古物商店に運び込まれ、選別されたのちに、それぞれリサイクル業者へと運び出されていきます。

三好さんは終わりに次のことをもっとみんなに知ってほしいとおっしゃっていました。

“資源ごみ”は、正しく分別しよう

まだ使えるものをごみにしていないでしょうか? “資源ごみ”は、正しく分別されていれば埋め立てられずにリサイクルされ新しいモノへと生まれ変わるのです。

私自身、新製品が出るたびに買い替えたいとか、新しい服欲しいな~と思って、ついつい買い捨てをしてしまうことがありました。私たちにできることとして、まだ着られる服や家電をリサイクルショップで売ったり、人に譲ったりしていけば、誰かの“必要なもの”として大切に活用されていくはずです。

そして、ごみを処理するのにもたくさんのお金がかかります。まずは、日頃からごみを減らす、出さない努力をしていくことが大切です。

私も上士幌町に来て、三好さんのお話やスポーツゴミ拾い、ごみ処理場で埋立地を見ていなければ考えることがなかったと思います。また、シェアハウスで生活をする中で、可燃ごみ、不燃ごみ、プラスチック、紙 etc…自分の住んでいた自治体と比べると確かに上士幌町は分別が大変だなと感じていましたが、改めてリサイクルを意識するきっかけとなりました。

皆さんもぜひ今一度、自分の生活や行動を見つめ直してほしいです。三好さん、ありがとうございました!

東大雪の自然、世界の昆虫、そしてバックヤードへ!ひがし大雪自然館

大雪山国立公園内に位置し、豊かな大自然に囲まれた糠平(ぬかびら)地区で、ひときわ目立つピカピカのおしゃれな木造建築物。それがひがし大雪自然館で、ここ東大雪地域の自然・歴史の展示や、登山情報の提供などを行っています。さらには、世界でも貴重なあっと驚く展示も…! 学芸員の乙幡さんのご案内のもと、館内を見学しました。

WRITER

伊藤 卓巳

三重県出身。MYMICHIプログラム2期生。青年海外協力隊としてウズベキスタンで観光業に携わっていましたが、コロナの影響で一時帰国。初上士幌どころか初北海道ですが、壮大な景色と美味しい食事に日々感動中。

地元東大雪の個性あふれる動物たち!

北海道中央に位置する大雪山国立公園は、日本に34カ所ある国立公園の中で最も広く、面積は約2,300平方キロメートル。なんと神奈川県と同じくらいの広さ!

ちなみに糠平のシンボル糠平湖は山手線とほぼ同じ、上士幌町は東京23区とほぼ同じ面積とのことで、やはり本州の人間にとってこの辺りのスケールは途方もない大きさなのです。そして、阿寒摩周国立公園とともに1934年に指定された、北海道で最も古い国立公園でもあります。ここ糠平は大雪山国立公園の南東端にあたり、そこにあるのがこのひがし大雪自然館。

それでは「ぬかびら源泉郷ビジターセンター」ゾーンから見学スタート!大雪山の自然を紹介した映像とグラフィックパネルを鑑賞します。

大雪山の主峰旭岳などを含む地域が表大雪と呼ばれていることから、かつてこの地域は裏大雪と呼ばれた時期もありましたが、イメージアップのため現在は東大雪という呼称になっています。ちなみにこの自然館が「ひがし大雪自然館」となっているのは、漢字だと東大の施設と間違えられやすいという理由のためだとか。

そんな東大雪地域の特徴は、国立公園の大半を占める上川管内ではなく十勝管内に含まれていること。そして100万年前の噴火で形成された、巨大な十勝三股カルデラがあること。このカルデラ内の平地が木材生産地になったことで林業が繁栄し、上士幌町の発展に繋がっていったのです。このように大雪山の中でも人の歴史が垣間見られる地であることも、この地域の特性だとおっしゃっていました。

それではさっそく、この山々に住む動物たちの生態を学んでいきます!

上士幌町の面積は北海道全体の0.8%ほどしかありませんが、実は北海道の哺乳類の57%、鳥類の36%、昆虫の甲虫類は49%が生息しているそうです。改めて上士幌町や東大雪地域の生態系の豊かさに驚かされます。

まずは登山客からも大人気というナキウサギ。特に秋は巣に運ぶため葉っぱを口でくわえて運ぶ姿が見られ、可愛さが倍増するそう。

この地に棲むエゾナキウサギは絶滅危惧種に指定されており、全国的には幻の動物といってもよいほど珍しいそうです。東大雪地域では然別湖周辺でしばしば見られるとのこと。この地域は風穴が多くあり、暑さに弱いナキウサギは風穴の涼しさを求めて季節ごとに風穴内を移動している可能性があるそうです。

ウサギとはいえ見た目は完全にネズミですが、糞がコロコロとした球型であること、尻尾がほぼ見えないほど短いことから、やはりウサギの仲間と分かるそう。

こちらは皆ご存知ヒグマ。

自然館入口にもヒグマ出没情報が…。

力士と同じような体格なのに時速50〜60キロくらいで走れ、木も登れるという脅威の動物。やっぱり登山やハイキングのときは注意しないと。

その頭上を舞うオジロワシも強い動物で、幼稚園児ぐらいならつかんで飛べる力があるとのこと。人を襲うことは滅多にありませんが、ワカサギ釣りのとき外道の魚を氷上に捨てておくと持っていってしまうそうです。

糠平に行くたびに目にし、もはやおなじみの動物になってしまったエゾシカ。平均寿命は3年、長くても15年ぐらいですが、1歳から死ぬまでが繁殖期間という繁殖力に優れた動物だそうです。ここ最近、日本全国で獣害の被害が深刻だといわれていますが、糠平でもこの時期に除雪をすると民家の庭木を食べに来るとのこと。人が住むエリアは禁猟区であるため、エゾシカも遠慮なく現れて来るそうです。なんと乙幡さんは、自然館のすぐ近くの足湯に入っている姿も目撃したことがあるそう。

ここであまり知られていないトリビアを教えていただきました。エゾシカの角は人間の骨と同じ構造をしており、人間と同じく年をとると骨粗しょう症になるとのこと。ただエゾシカは、線路を舐めて鉄分を補給するというとんでもない予防策を心得ているそうです! そのせいで列車に衝突してしまうこともあるらしいのですが…。

なんとも切ない話をしてくださったのが、日本最大の猛禽類シマフクロウ。フクロウというと「ホーホー」という鳴き声をイメージしますが、これはオスがメスにアピールしているときの声。メスはこのアピールと受けると「ホーホー、ブー」と返事をしますが、「ブー」の部分で満足度が分かるそうです。食い気味の「ブー」で返されたなら人気のオスで、低い「ブー」ならまあいっかと妥協されたという風に。

そして、かつて上士幌市街地と糠平の間の国道沿いに、5年間返事を返されずにひたすら「ホーホー」と呼び続けているずっと独身のオスがいたそうです。そのオスはメスの姿が確認できないまま、2年前に車に轢かれて逝去。鳴き声一つとっても、悲しい人生(フクロウ生?)が垣間見えるのです。

このシマフクロウは天然記念物で、絶滅危惧種に指定されているため、環境省が繁殖の手助けをしたりGPSをつけて調査したりしているそうです。こちらは保護のため設置された巣箱。

絶滅してしまった動物や外来種も展示されていました。北海道で姿を消してしまったのはエゾオオカミとニホンカワウソ。

外来種として展示されていたのがセイヨウオオマルハナバチ。温室トマトの受粉に使用するため30年ほど前に日本に持ち込まれたハチですが、花びらを噛んで花粉を体につけることなく蜜だけ盗む、いわゆる盗蜜をしてしまうためなかなか厄介なハチだそう。

このハチに限らずハチやアリの世界はシビアで、とにかく働きまくらねばならず、人間でたとえるとブラック企業どころではないとのこと。しかもお年寄りを労わる人間の世界と違い、年をとると「外で蜜を集めてこい!」と追い出され、外回り仕事をやらされるそうです。ハチに生まれなくて良かった…。

貴重な世界の昆虫コレクション

続いて「ひがし大雪博物資料館」ゾーンへ。まず目に入るのがこの地域に生息する淡水魚や両生類の水槽。同じサンショウウオでもエゾサンショウウオは人懐っこく、指を近づけると近づいてくるのに、キタサンショウウオはシャイでなかなか近寄ってきません。どちらも可愛い!

奥へ入ると、今度は昆虫標本が展示されています。なんでも上士幌町は道内で2番目に昆虫の種類が多い市町村なのだとか。ちなみに一番多い町は、隣町でやはり大雪山国立公園に含まれている上川町だそう。

綺麗な蝶や子どもたちに人気のカブトムシ、クワガタを見て、最後に展示されていたのがセミ。日本のセミの象徴といえばミンミンゼミですが、北海道にはあまり棲んでいないとのことで、代わりに見かけるのがエゾゼミやコエゾゼミ。

私自身は今回北海道初上陸なので、まだこのセミを見たことがありません。次は夏に来て鳴き声を聞いてみたい!

ここからは世界の昆虫コーナー。まずは色も大きさも出身地もさまざまの蝶や蛾たち。

注目すべき蝶を、乙幡さんがそれぞれ解説してくれます。こちらはブラジルの蝶で、青い光沢が美しく見えますが蝶自体は青色ではなく、鱗粉の構造によって光が反射し、青く見えるそうです。CDなどと同じ原理ですね。

そしてこれが世界でも貴重な蝶、ブーゲンビルトリバネアゲハ。別の種類の雑種として生まれたのですが、そもそも昆虫の雑種は生まれにくく、さらに雑種自体も生殖機能がないことが多いため、この蝶が標本として保存されていること自体がレアなのです。

乙幡さんのお話では、なんとこの蝶の標本は世界で10点ほどしかないとのこと。そしてその価値は、驚くことに約250万円!! 今は人工でも作り出すことができますが、それでも100万円ほどするそうです。そんな珍しすぎる蝶が無料で見られることに感謝感激です。

ところで、蝶と蛾の違いって何だと思いますか? この9種類は蝶? それとも蛾? クイズがあったのでチャレンジ。

真ん中や左下のはどう見ても蝶に見えるのに、蛾の一種でした。区別する方法はいろいろありますが、例外が多いため結局区別は曖昧なのだそう。勝手なイメージですが、蝶=きれい、蛾=汚いという印象が一般的だと思うので、蛾にとってはたまったものじゃないですよね。

昆虫コレクションはこれだけにとどまらず、カブトムシやクワガタ、コガネムシといった甲虫コーナーも展示されています。これも世界各地の貴重な種類ばかり。

コガネムシはとにかく色とりどりで、まばゆく輝いていたり面白い模様があったり。ときどき「今年のファッショントレンドはこれ!」というニュースを見たとき、これうちのコガネムシと同じファッションじゃない? と思うこともあるのだとか…。

ここだけで8,000点にも及ぶ昆虫の標本があるそうです。なぜこんなに貴重な標本が、(失礼ながら)こんな田舎に展示されているのかというと、自然館の前身であるひがし大雪博物館が十勝地方初の自然博物館であったため、何か目玉をということで標本を取り寄せたとのこと。

こんな場所があまり知られていないのはもったいない…! と思ってしまいましたが、昆虫マニアはもちろん、最近はゲーム「あつまれどうぶつの森」に登場する昆虫を探しに来る家族連れも増えているそうです。「この虫採ったことある!」と叫んだりする子どもに(もちろんゲーム内での話)、ぎょっとすることもあるのだとか…(笑)。

私は田舎育ちだったので、里山や田んぼで昆虫採集をやったりして育ちましたが、今の都会っ子はなかなか昆虫に触れる機会がない、そもそも自然に対して興味が薄いといわれています。きっかけは何にせよ、自然や昆虫に興味を持ち、実際この目で確かめようとする子どもたちが増えているのは嬉しいことですね!

学芸員のミッションとは…?

そして今回は、バックヤードへも案内していただきました! 普段見ることができない博物館の裏側。どんな物が置いてあるのでしょうか??

まずは研究室へ。展示スペースにはない標本がたくさん。

昆虫採集のときに役立ちそうなこんな資料も。

そして博物館の一番奥、収蔵室へ! 剥製が所狭しと置かれ、映画「ナイトミュージアム」の世界そのもの。乙幡さんいわく、実際夜に作業しているとちょっと怖くなったりするとか…。

こちらはひがし大雪博物館時代のマスコットキャラクター、大雪博(ひろし)くん。今出しても人気のキャラクターになりそうですが、なぜか爪だけを剥ぎ取られる事件が相次いだため封印されているそう。顔もどこか寂しげです。

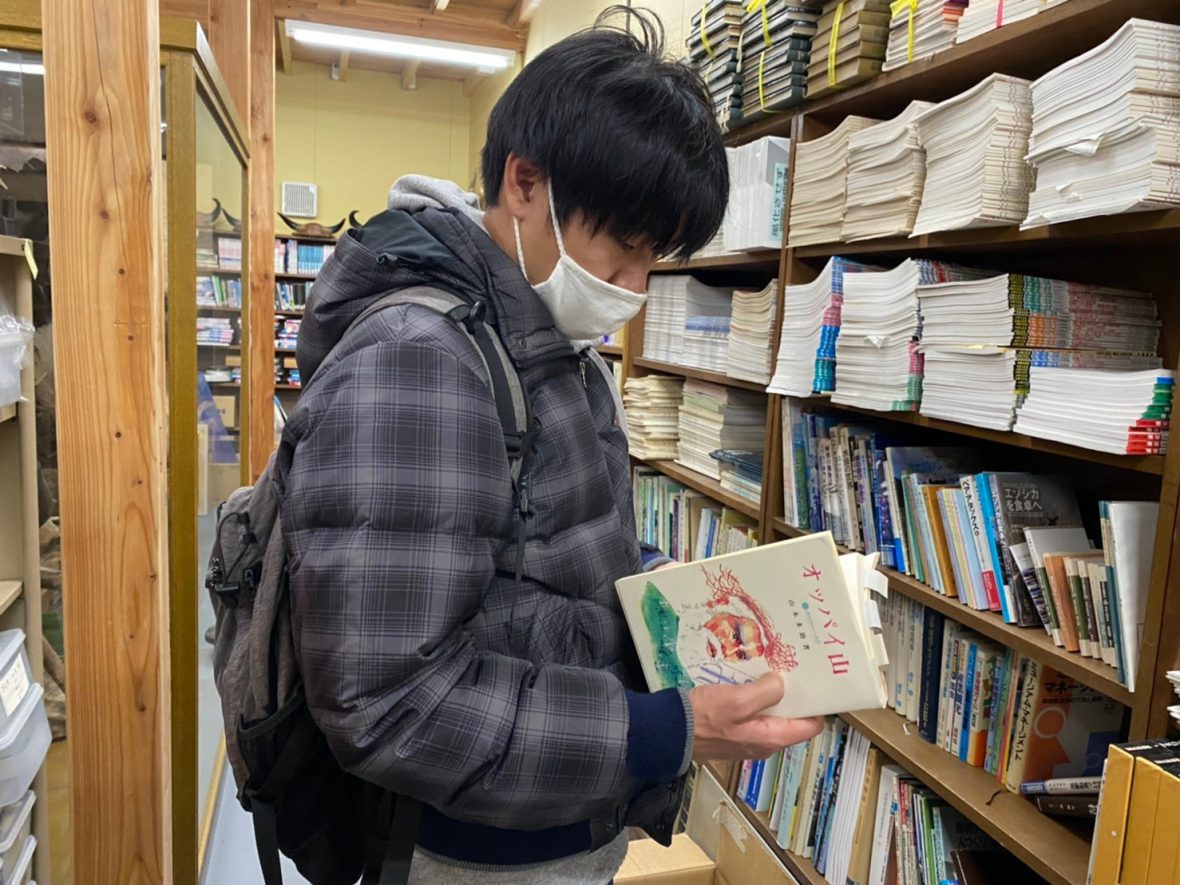

そして本棚には生物や地学関係の本だけではなく、町の歴史本や地元の民話も置いてありました。さまざまな分野にアンテナを張り、ありとあらゆる知識を吸収している学芸員さんは、まさに一人ひとりが知の巨人なのだと感じます。オッパイ山、どんな山なのか見てみたいなあ。

屋根裏にも剥製が並べられていました。普段何も知らずに見ている剥製ですが、実は本剥製と仮剥製の2種類があります。本剥製は博物館などでの展示用に作られた剥製で、仮剥製は研究用に作られたもの。整形や補強がされて外観が整えられた本剥製よりも、形がそのまま残っている仮剥製の方が実は資料としての価値が高いのだとか。ただ、鳥が足を縛られて横たわっていたりするので一瞬ぎょっとしますが…。

剥製にする費用は、例えばタヌキだと一体30万円ほど。鳥ぐらいであれば、自然館でも剥製を作ることができるそうです。ありとあらゆる動物の剥製がありますが、やはり地域に根付いた動物のものを優先して残したい、と乙幡さん。クロコダイルの剥製などもありますが、まずは町内でよく見られる動物から残していきたいそうです。

学芸員のお仕事というと博物館などでガイドしている姿が印象に残りますが、実際はこのようなバックヤードで、研究したり収蔵品の整理をしている時間が圧倒的に多いそうです。

無駄で役に立たない仕事に見えるけど、「今あることを将来のために残していくのが学芸員の使命なのだ」と乙幡さん。「今は無駄に見えることでも、後世には計り知れない利益をもたらすかもしれない」とのこと。例えば今のコロナ禍のことも誰かが記録に残しておかないと、数十年後、数百年後には忘れられてしまいますよね。

無駄を減らすことや効率化というワードが至るところで叫ばれているこのご時勢ですが、どんなお仕事も大切だと誰もが認め合える世の中になってほしいものです。

この自然館では一般向けにもバックヤードツアーを行っているとのこと。そして今は、小中高生向けの案内にも力を入れているそう。上士幌の子どもたちにもっと地元の自然を知ってもらい、将来上士幌を出て別の街に引っ越したときに、「上士幌の自然は〇〇だけどここは△△だなあ」と比較して欲しいとおっしゃっていました。

上士幌や東大雪地域の大自然の豊かさや多様性について、改めて驚かされた今回の見学。自然館を通じて、旅行者にも地元の子どもたちにこの素晴らしい大自然について知ってもらい、触れ合ってもらいたい! そう強く感じました。

乙幡さん、ご案内ありがとうございました!

切って切ってまだ切って、薬草選別作業

2020年11月から開始された「MY MICHIプロジェクト」では、5名の20代の男女が十勝外から集まり、1カ月間を上士幌で過ごしています。滞在プログラムの中には上士幌の暮らしや仕事を見学、体験するものが含まれており、上士幌町の基幹産業である「農業」の現場を実際に見させていただくことに。この秋の時期は薬草の仕分け作業が最盛期。愛知県出身の僕は農作業自体もあまり経験したことがなく、ワクワクしながら選果場に向かいました。

WRITER

澤田 遼

MYMICHI2期生。愛知県出身。十勝晴れによって照らされる広大な山々とその麓に広がる自然豊かなこの上士幌の景色に心を奪われてしまいました。移住もありかなと考えるようになった今日この頃です。好きな言葉は「今日が1番若い」。

収穫作物は漢方薬!?

11月上旬、本日取り扱ったのは「オウギ」と呼ばれる漢方薬の成分のもとになる薬草の仕分け作業でした。オウギは漢字では「黄耆」と書くそうで、実際になんだか黄色い感じがしますね。

これは収穫されたオウギがたくさん集まったもので一本だけを取り出してみると…

ここ上士幌町では、オウギの栽培を30〜40年前から行っており、なおかつ日本の中でも相当収穫量が多い地域です。漢方薬に使われている薬草は勝手なイメージで、全て中国で生産しているのかと思っていましたが、日本でも多くの生産がされているとわかり、なんだか嬉しかったです。

オウギはマメ科の作物でナイモウオウギであったり、キバナオウギといった種類に分かれています。そして漢方薬はさまざまな成分が重なり合うことで初めてその効果を発揮します。

一つひとつの作物にこういった効果があるといった話ではないそうなのですが、一般的にオウギには強壮や止汗、利水等の効能があるといわれています。そしてその中でも一番は胃腸系を強めて気を補い、体全体の強壮を図る補気強壮薬といての効用を期待されてその成分が用いられることが多いようです。

農作業

当日はまず朝9時にビニールハウスに集合し、今日の作業内容の説明を受けました。

今日はよろしくお願いします!! 作業は2人1組、3人1組で行います。

今日の作業は収穫されたオウギを根の部分と芽・茎の部分に分けていく作業でした。漢方薬に使われるのは根の部分だけなので、芽の部分と根の部分を切り離します。

この中央のぴょこっと出てる白いのが芽です!

芽が見つからないときは、根と茎の境目を見つけます。根と茎の境目はくびれている部分を探します。

くびれているところの太い方(根側)を切ります!

根だけを集めたのがこの写真です。

ふぅー! やっとコンテナいっぱいになるまで切り終わった…!

手がパンパンだー! 次のコンテナがくるまでちょっとひと休みっ!

と思うとすぐさま重機に乗った従業員の方がやってきては素早くそのコンテナを重機で掬い上げ、洗い場まで持っていきます。その素早いこと素早いこと…。そしてすぐに空のコンテナが運ばれてきます…(全然休めない!!笑)。

一方洗い場に持っていかれたコンテナはというと、、、

コンテナが重機によってひっくり返り、

ザバーンっと次々に入っていきます。その場所は毎回寸分の狂いもなく吸い込まれるように洗浄機へと入っていきます。

洗浄機の入口をアップで撮るとこんな感じ。

砂を落としながらレールを通っていき

この機械で洗われていきます!

洗われたオウギは階段を登りながら水を落とし、こうしてコンテナに収められていきます。ちなみにこの場所の担当の方は上から次から次へと落ちてくるオウギをコンテナに均等に乗るようにしていかないといけないので濡れてしまうことも。。。

土が落ちて色が明るくなりました!

その後この巨大な扇風機によって5日ほど乾燥させてその後5日〜1週間ほど燻した後、10キログラムずつ段ボールに詰めて夕張ツムラに出荷します。

乾燥と燻によってパリパリに!

そしてそれを段ボールへと詰めていきます。

昨年まではそれぞれの農家さんが個々に収穫から出荷までを行っていましたが、今年からは農家さん全体でこの出荷に向けた作業をしようということで、大きなビニールハウスを建てて作業をしていくことにしたそうです。

休憩時間には農家さんとお話することもできました。

今日この仕分けをしている薬草は生山さんの畑から収穫されたものよ!

そうなんですね、奥さんの薬草はこれからですか?

私の畑の薬草はもう収穫は完了して、乾燥させているところなの!

生産された皆さんの顔を見ると、一生懸命育ててここまでになったものなのだから、大切に作業しなきゃといった意識が自然と芽生えます。

あら嬉しい! これからも頑張らないとね。今日の作業は楽だったでしょ?

え、、、

ビニールハウスの中で座りながらの作業だから、農作業の工程としては最も楽な作業だよ!

ほんとですか、、、もうお箸とか持てません、、腕も手も筋肉痛です。。

普段やってないとそうなるのかしら。私たちはもう慣れてるからね!

今日切ってるこの薬草ってどんな商品になるんですか?

なんか…栄養剤だっけ? あんまり詳しくはわからないんだよね(笑)。

言ってたかもしれないけどもう覚えてないや! 調べてわかったら私たちに教えてよ!

わかりました!

作業再開後、横を見ると疲れた表情など全く見せずにどんどん切っていく農家の方々の姿が…。お姉様方恐るべし。。

17時に今日のお仕事が終わり、今回マイミチメンバーの参加を快く受け入れてくださり当日の対応をしてくださった猪狩さんとの記念撮影タイム。

猪狩さん、ありがとうございました。

普段何気なく飲んでいた栄養ドリンクなどはこういった地道な作業の積み重ねによって飲めるようになっていたことを改めて痛感しました。この切る作業は全然楽じゃないし、むしろ次の日に物が握れなくなるくらい手が痛くなりました。この作業が誰かが漢方を飲む際の一助になったらなと思います。

幻の橋「タウシュベツ川橋梁」早朝ツアーに参加

北海道上士幌町にある人工ダム湖・糠平湖。この地で冬から夏までの間のみ姿を現すのが「タウシュベツ川橋梁」です。見える時期が限られることで「幻の橋」とも呼ばれるこの橋を一目見ようと、ひがし大雪自然ガイドセンター主催の早朝タウシュベツ橋ツアーに参加しました!

WRITER

瀬谷 友啓

JICA訓練生。栃木県出身。自然溢れる北の大地で景色を楽しみ、人と話し、美味しいものを食べる。様々な機会に触れて、町の魅力を感じて自分の言葉で伝えることができたらいいなと思っています。

INFO

タウシュベツ川橋梁

1939年(昭和14年)に、JRの前身である国鉄時代に士幌路線の開通(帯広・十勝三股)にあわせて作られた鉄道橋で、1937年(昭和12年)に完成したコンクリート製のアーチ型の橋梁。長さ130メートル、11 連のアーチが湖面に映る優美な姿から“めがね橋”の愛称で知られています。ダムの水位が上がる6月ごろから湖に沈み始め、10 月ごろには水没。結氷後、12~1月ごろに再び姿を見せ始めるため、「幻の橋」とも呼ばれます。1959 年(昭和34年)、北海道総合計画で糠平ダムが建設され、清水谷~幌加間の路線位置が変更。そのため旧糠平駅、旧糠平小学校などとともに旧路線部分も糠平湖に沈むことになり「タウシュベツ川橋梁」が生まれました。

ツアースタート!

朝6時15分開始の早朝ツアーに参加するため、朝5時に目を覚ましました。10月初め、上士幌町の最低気温は1度。滅多にマイナスにならない場所に住んでいる私の感覚だと、最低気温1度はもっとも寒い真冬と同じ気温です。

辺りは暗く、布団から出るのも億劫な日々が続いています。でも、今日はタウシュベツ川橋梁を観ることができる楽しみで、すぐに目を覚ますことができました。

上士幌町内から車で20分。集合場所のひがし大雪自然ガイドセンターに到着し、長靴に履き替えツアーの準備が完了しました。

準備を終え車に乗ってタウシュベツ川橋梁を目指しました。向かう道中でシカに遭遇。糠平では当たり前のように人の住む世界と同じ所にシカがいます。夜になると頻繁に町中に現われ、人よりもシカを多く見かけることもあるそうです。

ツアーではタウシュベツ展望台からさらに山奥の方まで入り、橋の真下にまでいくことができます。駐車場から少し歩みを進めていくと、辺りは色づいており、湖に生える植物も秋色に変わっていました。

ここは秋になると、一面が湖となる場所。今年は雪や雨が少なかった影響でまだまだ湖面に水が溜まっていないそうです。

また湖底の地で目についたのは、無数に残る切り株の姿でした。ダムを造る際に切り倒され、何十年と自然の猛威にさらされているにも関わらず、その姿は切り倒された当時のまま。時の流れを感じさせず、その地にとどまっていたのです。

「コンクリート橋の見るも無惨な姿を嘲笑っているようだった」

同じツアーに参加した訓練生メンバーの一人は、切り株を見てそんな言葉を残していました。

切り株に目を奪われながらも、歩き進めてまもなくタウシュベツ川橋梁に到着。このタウシュベツ川橋梁は当時、鉄道橋として使われていましたが、糠平ダムの完成と共に放棄され、65年の月日が経過しているのです。

タウシュベツ川橋梁が古代ローマの建築物のように劣化が進んでいるのには理由があります。それはこのタウシュベツ川橋梁が湖面に沈むこと。

毎年、秋頃には湖面に沈み、約半年ほどを水の中で過ごすのです。さらに、この地は真冬にもなるとマイナス20℃〜30℃にもなる寒冷地。糠平湖は完全結氷し、橋は厚さ 7cm の氷を被った湖に覆われるそう。

冬には発電に伴う放水で日に20cmほど放水されるのですが、水位が下がると同時に湖面を覆う氷が橋とぶつかり橋の表面を削り取りながら下がっていきます。

また、コンクリートに浸み込んだ水は内部で凍てつき膨張し、橋は内と外の両方から凍結 の害にさらされます。これらの要因が、橋の劣化の進行を通常の建造物より早くさせるのです。

同じ時間が経過しているにも関わらず、どんどん劣化していくタウシュベツ川橋梁姿と変わらない切り株。なんだか考えさせられる時間を過ごすことになりました。

ツアーに参加して

タウシュベツ川橋梁が建設当時の姿のアーチ橋として、形をとどめていられる時間はあとどれくらい残されているのでしょうか。

北海道といえば大自然をイメージしていました。ここタウシュベツ川橋梁がある大雪山国立公園はまさにその大自然が感じられる地です。しかし、白と黒が反対色であるように、ここには雄大な自然と人々の生活という交わりがたい二色が混在する不思議な場所があり、それがこの糠平であると実感しました。

林業とそれらや物資の運搬などで人々の生活を支えたタウシュベツ川橋梁。1年、あるいは10年先に朽ち果ててしまうのかは誰にも分かりません。

私は、写真では伝わらないタウシュベツ川橋梁の表情を見ることによって、自然と人間の営みの関係性について考えを正されることになりました。

自然の力は雄大です。硬く崩れないであろうと思っていたコンクリートと、簡単に朽ち果ててしまいそうな切り株の存在。対極に近い存在と思っていたものが自然の力の前ではその概念が意味を成さないこともあるのだということを目の前で見せつけられました。

ある一つのコンクリートが人間の限りある命と照らし合わされ、結末の見える姿に向かって行く不思議な橋の様子が、どこか自分事のように感じられたのでした。

三国峠を自転車で下ると人生のヒントが見えてきた

上士幌町の中でも広大な平野の中心地とは対照的に、町北部の緑の山々に囲まれた山間部にある三国峠。北海道の国道の中で一番標高の高い峠(標高1,139m)であり、日本の国立公園の中で最も広い、歴史ある大雪山国立公園にあります。JICA訓練生として上士幌町にやってきた僕たちは、その三国峠でいきなり驚きのアクティビティを体験することに。さてどうなるのでしょうか!?

WRITER

瀬谷友啓

JICA訓練生。栃木県出身。自然溢れる北の大地で景色を楽しみ、人と話し、美味しいものを食べる。様々な機会に触れて、町の魅力を感じて自分の言葉で伝えることができたらいいなと思っています。

三国峠に出発

眠い。太陽が昇りきっていない。それもそのはず、この日の出時時刻は早朝5時31分。普段ならまだ布団の中で夢を見ています。眠気が覚めきらず頭がボーとしているため、窓越しに流れて行く風景が理解できないまま車に揺られていました。

しかし、出発をしてから、数十分。窓越しのその先に見える景色は「壮大」の一言に尽きる絶景だったのです!

コンビニにもなく、民家もなく、信号も見当たりません。

北海道と聞けば、多くの方が大自然を思い浮かべると思います。そのどれにも及ばない圧倒的な光景とあまりのスケールの大きさに、それを現実として受け止め、頭で理解することが難しいほどでした。

糠平のホテルから車を走らせること30分、自転車で下り始めるスタート地点「三国峠展望台」に到着しました。ここから見える景色は絶景で、山々の間に雲がかかっている光景を見ることができました。

展望台には「ヒグマ出没に注意」の看板もありました。熊の住む場所にいて、自分が自然の中にいるのだなと改めて感じます。

そして、軽トラックから自転車を降ろし、準備完了です。来た道を自転車で下ると考えると少し興奮すら覚えてきました。

ハンドルを握ると

自転車に乗り、坂を下り始めます。どんどんスピードが上がっていき、スピードを出してより風を切って行きたいという気持ちと、ゆっくりと景色を楽しみたい気持ち。それとほんのちょっとの恐怖心が入り混じり、ブレーキをかけるか迷いながら乗っていました。

「まるで僕の人生みたいだな」

目の前に流れていく景色を見て進みながら、そんなことを考えました。

とにかく前に進むしかないし、リスクを犯してでも全速力で駆け抜ける。自転車の場合は、事故や橋から落ちて命の危険がありますが、自分のチャレンジしたいことは命の危険まであることはほとんどない。その時はとにかく心が高鳴る方に全速力で漕いで行けばいい。そんなことを思いながらハンドルを握っていました。

景色も雄大で、三国峠展望台から下るとすぐに松見大橋があります。

その道はまるでマリオカートに登場するレインボーロードのようで、道の端っこに行くと落ちてしまいそうになるアドベンチャー感のある道でした。

下り終えて

絶景を横目にただ自転車で風を切ると、ようやく自分がこの自然の中にいることが実感できました。

ホテルを出たときは、東京と変わらないくらいの暑さでしたが、峠に着くと霧がでてきて、季節が逆戻りしたような肌寒さを感じて、まるで違う世界に来たような感覚になりました。

風の心地よさに全身を委ねてみると、何もかもがきれいに洗い流されたような気持ちになり、ぼんやりと心にかかっていたモヤモヤが晴れ、これから先の未来に少しばかり勇気と期待が湧いたような気がしました。

下っている時間はあっという間に過ぎ去っていきましたが、この一瞬を一生忘れることはない。それくらい新しい感覚に出会うことができました。

眠い目をこすりながら朝5時から始まった今日という1日。まっすぐな風を受けるたびに、三国峠を下ったときに感じたスッキリとした気持ちを思い出すような気がします。三国峠はそんな不思議な出来事が起こる場所でした。

スポーツゴミ拾いに参加!ゴミ拾いが楽しい!

10月11日の日曜日、上士幌町でスポーツゴミ拾いが開催されました。このスポーツゴミ拾いは、あらゆるスポーツの例に漏れず心技体が重要となっていて、指定された時間中ゴミを拾い続ける体力、目を凝らし落ちているゴミを見つける技術、そして勝利のために家庭ゴミを持ち込んだりしない強い心が必要となる非常にシビアなスポーツです。スポーツマンシップに則り正々堂々楽しみましょう。

WRITER

渡邉 史也

JICA訓練生。1997年生まれ。茨城県出身。上士幌町のあらゆる人、場所、生業に広く目を向け、自分の琴線に触れるものをどんどん紹介していきたいです。

スポーツゴミ拾いとは?

スポーツゴミ拾いは、ここ上士幌町では教育委員会が主催し、今回で5回目の開催となります。参加者は4人一組で1チームとなっており、先着9チームまでの参加となっていましたが、しっかり9チーム参加しており、このイベントの人気度合いがうかがえました。

私たちはチーム「うれしほろ」として参加、目指すは優勝のみ!朝の9時から受付が始まり、30分にはルール説明が行われました。

ルールは、90分の制限時間内に、集合場所である交通公園を中心とした半径約1キロに落ちているゴミを拾います。燃えるゴミは100gで2ポイント、燃えないゴミは100gで1ポイントとなっていて、ポイントの一番高かったチームが優勝。今回から新たなルールとして、チェックポイントでチームの写真を撮ってこないとポイントが半分になってしまうルールが追加されたそうです。そのチェックポイントは「スポーツセンター」「上士幌小学校」「道の駅かみしほろ」のうちどれか一つ。くじによってその場所が決められるので、皆どこになるのか分からないドキドキの瞬間です。

「うれしほろ」のチェックポイントは…

道の駅! 周辺にはお店も複数ありゴミも落ちているのでは? と期待しながらのスタートとなりました。

競技スタート

交通公園から道の駅を目指して南へ。上士幌はポイ捨てがあまりないように感じていましたが、探してみると案外見つかるもので、たばこの吸い殻、ペットボトル、発泡スチロールなどがいたるところに落ちていました。

それらを拾いつつ道の駅を目指していると、道沿いの林で大量のゴミを発見。これはいい収穫になったのではと思いつつ、我々のチェックポイントである道の駅に到着。そこではなんと、上士幌名物の熱気球が上がっていました。

ずっと体験してみたかったのですが、残念なことに体験搭乗はこの日が最後らしく、体験することなく終わってしまいました。心残りとなってしまったので、今度は何とか…。しかし今はゴミ拾い! 心を鬼にして道の駅の写真を撮り、ゴミ拾いを再開。その後も見慣れた町の少し奥に目をやりつつ、散策を続けること数十分。燃えないゴミの袋がいっぱいになりました。

もうそろそろ帰ろうかとなり、再び集合場所に集まると、既にほとんどのチームが集まって、集めたゴミを前に写真を撮ったりしていました。

結果発表

そして全チームが集まり、結果発表の時間に。さて、チーム「うれしほろ」は一体何位に…?

8位!!! え!!!?? 結構集めたのに!!??!?

そう思いつつも総重量を見てみると、「うれしほろ」は4.3kg、一位のチームはなんと23kgでした。格が違う。

予想よりもかなり低い順位となり不完全燃焼となる一同でしたが、全チームが景品をもらえる様子。何がもらえるのかと思いつつ中を開けてみると…?

ありがとうございます!!!

具体的に何がもらえたのかは敢えて伏せておきますが、非常にいいものでした。上士幌のゴミ拾いはどうりで参加者全員かなり本気なわけだ(そこではない)。

ちなみに、全チーム合わせて85.9kgのゴミを拾いました。すごい量!!

しかし8位は悔しい! 次こそは優勝を!!!

ということで、イベントに参加してみての感想は、普段あまりゴミが落ちていることに気づいてないんだなということでした。

このイベントに参加してからというもの、ゴミが目につくようになり、普段から一人でゴミ拾いをする習慣が身についたように思います(笑)。

ゴミ拾いイベントというと少し堅苦しく参加しづらいイメージもあるかもしれませんが、スポーツゴミ拾いイベントには、ゴミを拾うことをチームで競ったりチームで取り組むのでコミュニケーションが取れたり、景品がもらえたりと、楽しい要素が散りばめられていました。「まだ参加したことがない」という方も、ぜひ一度参加してみてはいかがでしょうか?

『健康ウォーキング』で体も心もポカポカに

10月上旬、雲ひとつない真っ青な空が広がり、肌寒さを感じはじめる秋晴れの朝。この日は『健康ウォーキング』という上士幌町で行われるイベントに参加をしました。初めて参加するイベントに少し緊張を覚えながらも、町で知り合った人たちとの再会ができる喜びを持って目が覚めました。

WRITER

中山 舞子

1992年生まれ。千葉県在住。青年海外協力隊としてインドに派遣予定。海外派遣の目途がたたない現在、上士幌町に5ヶ月間滞在中。外からの目線で上士幌の魅力を掘り下げて行きます!

イベントの日の朝

目が覚めて、出発の準備をし始めたのですが、晴天とウォーキング大会ということで、身体が温まることを想定し、気合いを入れて半袖で出発することに。しかし、、、上士幌の気温は10度台前半。快晴とはいえやはり寒い…。肌を摩りながら、集合場所の「生涯学習センターわっか」へ向かいます。

集合場所へ到着するとすでに町の多くの方が受付に続々と集まってきています。集合場所は大盛り上がりで町民同士、みんなそれぞれが話に花が咲いている様子。しかし、9:30から開始と聞いていたイベントは、約1時間も遅れてスタートしました。このゆるさがまた北海道らしくすきなところです。

『健康ウォーキング』は上士幌町の教育委員会が定期的に主催しているイベントで、町の職員さんたちがイベントを盛り上げてくれます。内容はその名の通り「ウォーキングをして健康になろう」というものです。そして上士幌には、歩くだけでさらに特典がある楽しい仕組みがあるそうで、それが町民のモチベーションにもつながっているとのこと。

詳しく聞くと、町が行っている健康ポイント事業の一環で活動量計の歩数が健康ポイントとして還元できる仕組みがあり、歩いて貯めたポイントで商品券と交換できたりするそうです。素敵な取り組みですね。本日のイベントでも多くの参加者が町から配布された活動量計を持参していました。

イベント開始

まずはしっかり準備運動。今回初めての参加者は私たちのみ。他の町民の皆さんは常連さんのようで、慣れた動きで体を温めていきます。

今回のルートはわっかから航空公園まで、約1.6kmの道のりです。航空公園までの道は真正面にナイタイ高原が臨める絶景ルート。まさに十勝晴れと言える快晴で、歩いているだけでも最高に気持ち良かったです。

歩いていると、さまざまな景色が見ることができます。本州では見ることがほとんどなかったバラ科の落葉高木であるナナカマドが紅葉で綺麗に色づいていました。

美味しそうだなーと見ていると「ナナカマドの実は渋くとても食べられるような代物ではないよ」と参加者の方が教えてくれました。それどころか、果実には毒性のある「シアン化合物」が含まれているため、無暗に食べるのは危険とのこと。ベリーが大好きな私は危うく口に入れるところでした・・・。教えてくださってありがとう!

健康ウォーキングで一番楽しかったのは参加者同士の交流でした。歩きながら私たちにもフランクに話しかけてくれます。

「JICAから来たの?」

私の話を聞いてすぐに興味を示してくれた80代くらいの笑顔の素敵なおじいちゃん。

「実は俺も昔青年海外協力隊、行きたかったんだよね。でも長男だから親に反対されて役場に就職したよ。もう既に退職して20年たったな」

健康ウォーキングには毎回参加しているといいます。

「管に繋がれて死ぬよりは元気に死にたいから」

「ピンピンころりですか?」

「ワッハッハハ!そんなところだな」

「息子には上士幌に残ってほしいと言ったことは一度もないけど、でも一人はこっちで暮らしているよ。俺は台湾とベトナムに旅行するのが今の目標なんだ」

かつて同じ志をもった人。長男としての役目を全うし、前を向いて足取り軽く進む様子からは上士幌という土地で生きてきたことへの後悔は全く感じられません。私も頑張らなくちゃ、そう背中を押された気がします。

上士幌出身の佐藤さんはこの町についてこう語ってくれました

「車でちょっと行けばなんでもそろうし、生活に不便はないよ」

「気球にはのった?私は大雪山に沈む夕日が上士幌の景色で一番好きなんだよね」

みんなそれぞれ歩みを進めながら、これまでの人生のこと、趣味のこと、上士幌町のことを語ってくれました。

皆さんの前向きで明るい表情からはここ上士幌町への愛情がひしひしと伝わってきます。

会話に花を咲かせながらふと目を横にやると、子どもたちがまちなか農園で大根堀り体験をしていました。幼稚園児の野菜収穫体験でも、立派な大根が次々に抜ける。それもここ上士幌町の魅力のひとつ。

町民の方とお話をしながら楽しく歩いていると、あっという間にゴール地点に到着。歩き始めに感じた寒さもすっかりどこかに行き、そよ風が気持ちよく汗を乾かします。参加者の皆さんはさすが、歩き慣れているようでまだまだ元気が有り余っている様子。私たちもちゃっかり記念品として東京オリンピックのバッチをいただきました。

イベントはここにて終了

ご褒美

帰り道にはご褒美と決めていたこれを!

上士幌の名物。ドリームドルチェのジェラート。来た道中に通りかかったときから、絶対に帰りに立ち寄ると決めていました。ウォーキング後に青空の下で食べるアイスクリーム、最高です。歩いたカロリーは全て飛んでいった気もしますが(笑)。

ドリームドルチェのジェラートは種類がありすぎて、何度も来て新しい味を試したくなります。

すっかり上士幌ならではのウォーキングを満喫してしまった私たち。健康ウォーキング、そこで出会ったのは上士幌という町に誇りをもつ心も体も健康な町民の方々。本当にこの町に来てよかったな、そう思えるひと時でした。