スマホロ通信第35号(2025年6月発行)

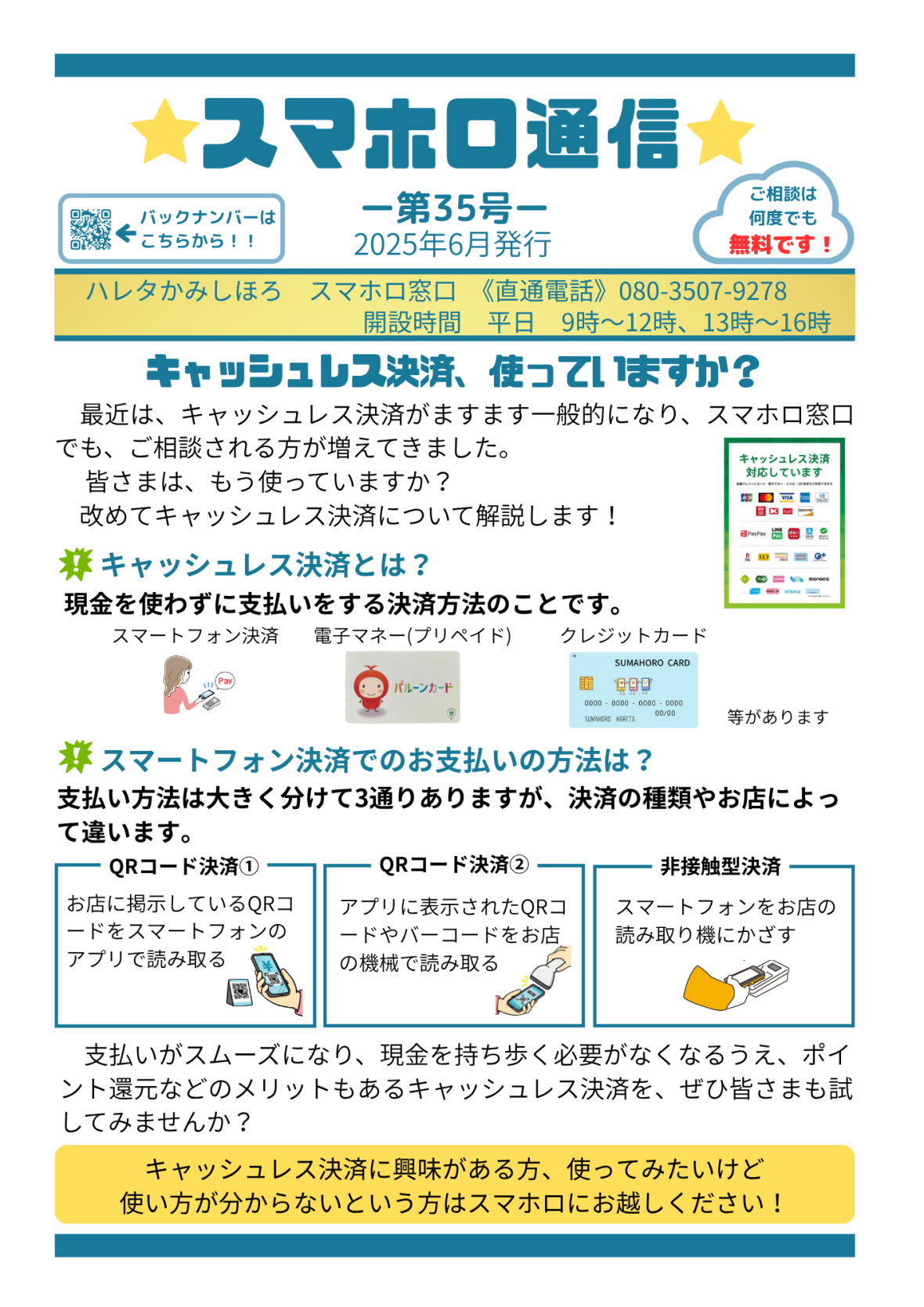

スマホロ通信35号では、キャッシュレス決済について説明しています。

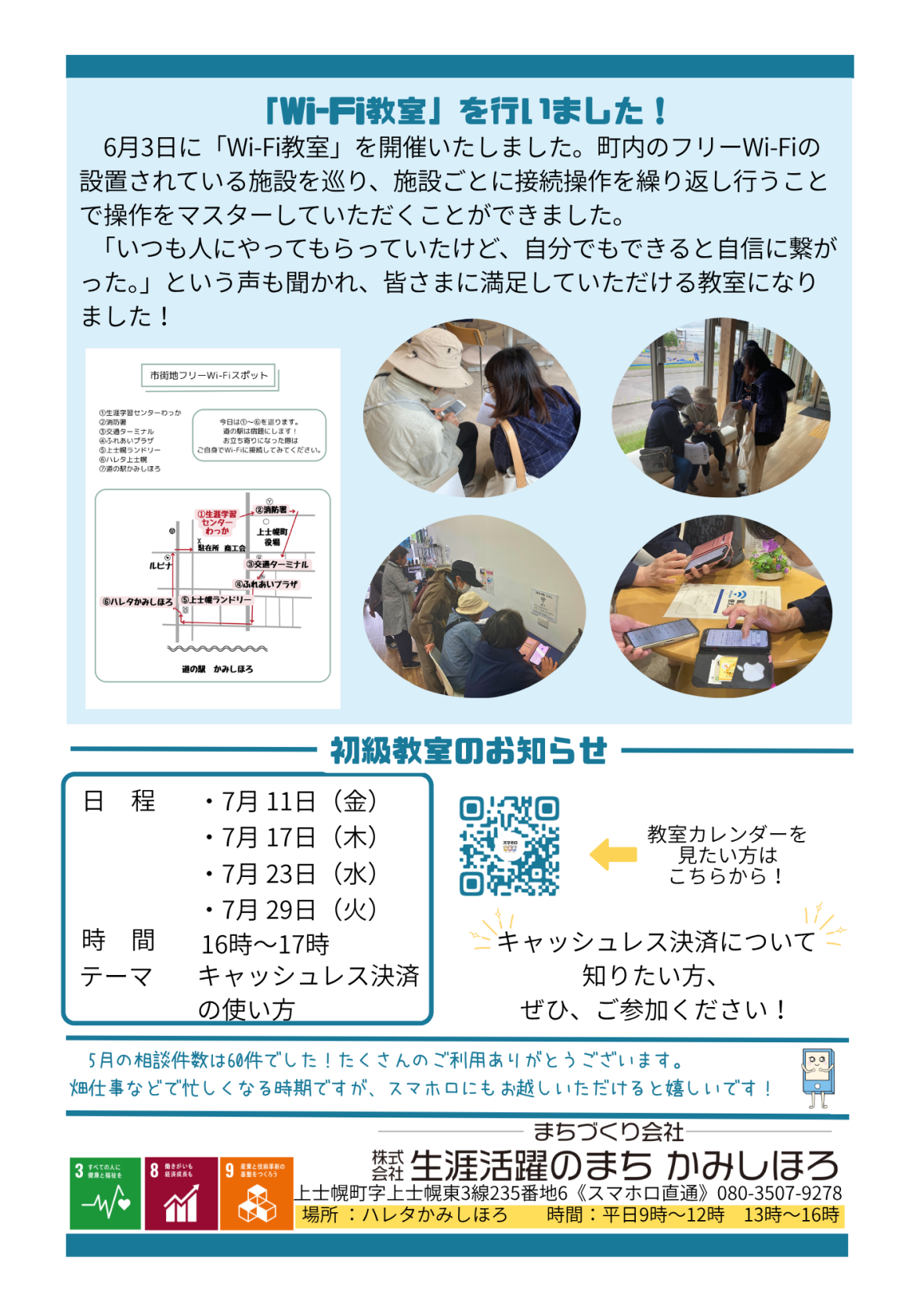

裏面では「Wi-Fi教室」のレポートを掲載しています。

町を彩る、花壇整備事業がスタート!

今年も上士幌町を南北に走る国道沿いの花壇整備事業がスタートしました。

毎年、サルビアやマリーゴールドなどの色とりどりのお花が元気に咲き続けられるように、アダプトプログラムの皆さまと人材センター作業会員の皆さまが活躍してくださっています。

△人材センター花壇整備事業についての記事はこちらから

専門講座でポイントを学びました!

5月20日には花苗の植栽に先がけて、十勝ヒルズのヘッドガーデナーである高田玲子氏をお迎えし、花壇づくりのポイント講習を開催いたしました。

高田先生には、花壇の土づくりから、植栽、散水までをご指導いただきました。

耕運機で土を耕すタイミングやそのスピード、苗の選び方や植え付ける前の根のほぐし方、苗に対する散水の方法についてなど、皆さんの理解が深まるよう、ホワイトボードに解説図を示しながらの丁寧な説明に、参加された方々は熱心に耳を傾けられました。

ホワイトボードに図を書きながら解説くださる高田先生

また、実演指導の時間には、ヘッドガーデナーである高田先生による植え付け作業を間近に見せていただきました。

上士幌町の花壇を美しく輝かせるため、どのように作業をしたら良いか、実際に目で見て確認できたことで、大きな学びとなった様子でした。

実際に目で見て確認、質問もたくさん出ました

また、事前に参加者の皆さまに、普段からガーデニングや植物栽培に関して疑問に思っていることをヒアリングし、その内容についても高田先生に解説いただきました。

バラやスズランの栽培に挑戦したい、ミモザを地植えしたい、多肉植物の寄せ植えをしてみたいなど、お花好きの皆さまから様々な質問が寄せられました。

植え付け作業を行いました

今後、専門講座で学んだ皆さまの知識が、国道沿いの花壇をはじめ上士幌町で花開く様子をどうぞお楽しみに!

■十勝ヒルズ

△高田先生が手入れする十勝ヒルズについて、詳細はHPをご覧ください

作業会員募集中

花壇整備事業によって植えられる花々は、5月には植栽が完了し、秋口まで国道を彩り続けます。人材センターでは、町の通りを美しく明るくしてくださる作業会員のお仲間を大募集しております。

ご興味のある方は、まちづくり会社担当までお問合せください。

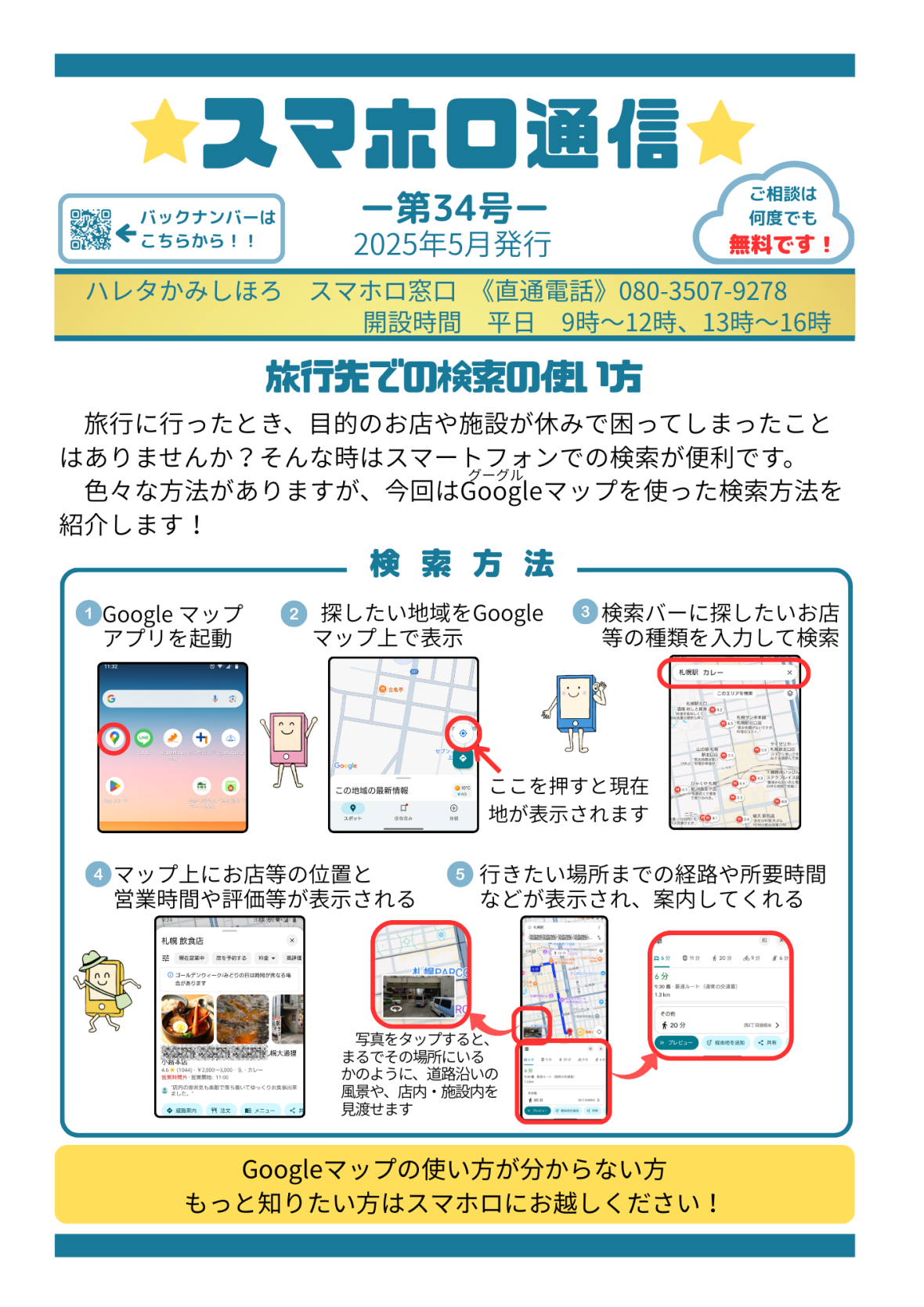

スマホロ通信第34号(2025年5月発行)

スマホロ通信34号では、旅行の時に便利なグーグルマップの使い方を紹介しています。

裏面では、「春のフォトウォーク」のレポートを掲載しています。

みんなで語ろう!昭和のかみしほろ

まちづくり会社では、上士幌町にお住まいのシニア層町民の皆さまが、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けながら周囲とつながれる、共助の仕組みづくりを目指して【生活支援体制整備事業】を実施しています。

その一環として、2025年3月に、長年の暮らしの知恵や経験を持っていらっしゃるシニア層町民の皆様を対象とした研修会【みんなで語ろう!昭和のかみしほろ】を開催いたしました。

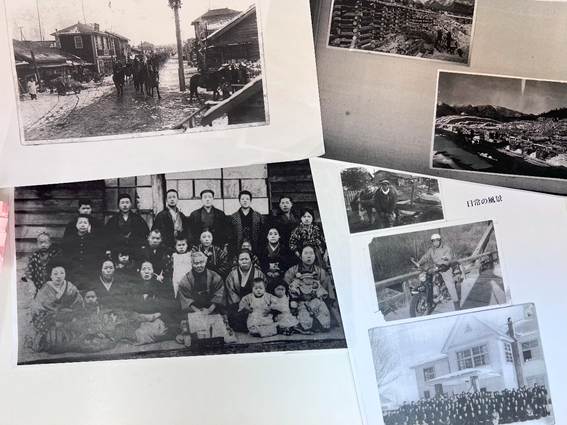

研修会へ向けて、まずは、シニア層町民の皆さまから昭和の上士幌町の写真をお借りしました。

お借りした写真をスキャンして資料にさせていただきました

町内を馬車が走る写真や、自宅の前で撮った記念写真などの日常の写真から、材木を切り出したり、馬で運搬したりする様子が写った、林業に関する作業風景の写真などが集まりました。

研修会当日は、30名の参加者の皆さまに、グループになっていただき、お借りした写真や昭和30年頃の上士幌町の地図を眺めながら、当時の記憶について語り合っていただきました。

グループで地図を見ながら語り合っていただきました

最初は“食”や“暮らし”といったカテゴリーでお話をいただきましたが、時間が経つにつれ、当時の貴重なエピソードがどんどん出てきて、まさに、話が尽きない研修会になりました。

どのグループも話が尽きません

開催後には、「第二弾も開催してほしい」「まだまだ語りつくせていない!」とのお声も沢山いただけましたので、今後も上士幌町の文化について楽しく語り合っていただける研修会を開催していく予定です!

次回も、どのような写真が集まり、皆さまからどんなエピソードが語られるのか、今から楽しみです。

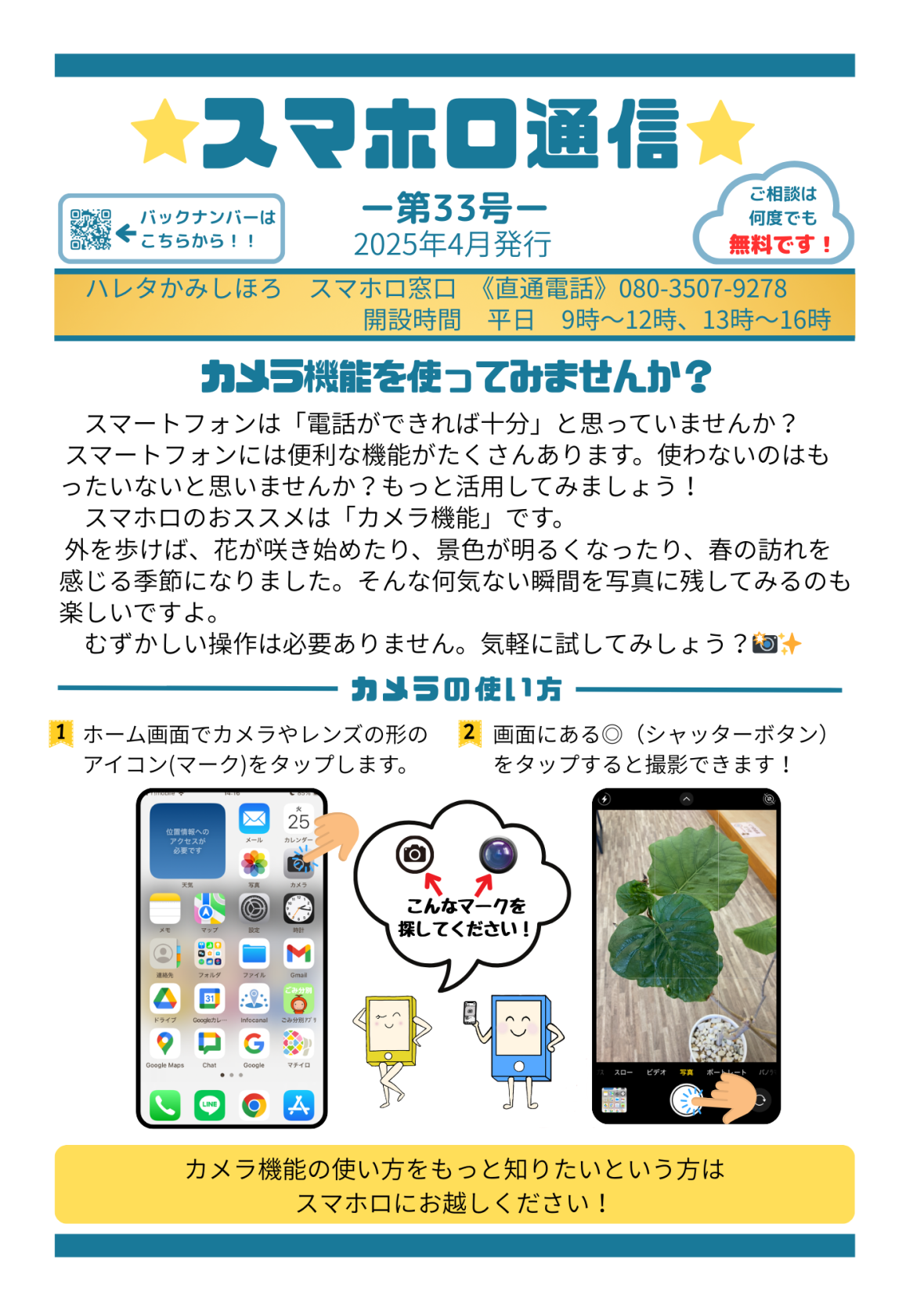

スマホロ通信第33号(2025年4月発行)

スマホロ通信33号ではカメラ機能について説明しています。

裏面では「昨年度行ったスマホ教室」の紹介と、5月の「スマホ初級教室」開催のお知らせを掲載しています。

“なりたい”を“なりわい”に変える場所「ハレタかみしほろ」~なりわい支援のご紹介~

まちづくり会社では、

上士幌町で何かをはじめたい…

起業に興味があるけれど何から手をつけたらいいか分からない…

上士幌町の資源を活用して何かできないか…

といった、上士幌町での起業や地域おこしに興味・関心のある方に向けたなりわい支援のプログラムを実施しています。

本記事では2024年度に取組んだなりわい支援についてご紹介します。

※関連記事

2024年度は

・十勝管内の起業家を招いてのパネルディスカッション

・コミュニュケーションデザイナーによるワークショップ

・ハレタかみしほろを活用したトライアルイベントの実施機会提供

・自己理解のためのワークショップ

・事業計画書を書き上げるセミナー、かみしほろ起業塾

を実施しました。

自分の可能性と地域の可能性の重なり合う世界を見出す【自分事と地域事】をコンセプトにパネルディスカッションでは、十勝管内で地域おこし協力隊を経て活躍している方をゲストにお招きしました。

ワークショップも同様のコンセプトで、自分事について言語化をすすめ、グループで共有し、客観的視点から再度自分事と地域事を検証するという内容で実施しました。

個別カウンセリングでは、自分の大事なこと、得意なこと、好きなことを意識化して自分軸で生きるきっかけづくりとして 名の方にカウンセリングを受けていただきました。

また、その延長として、カウンセリングのコーチによるビジョンを可視化するイベントも開催されました。

かみしほろ起業塾では、これまでのプログラムに参加した2組がセミナーを受講し、自分の思い描く事業を言語化及び数値化させました。

まちづくり会社では、来年度もなりわい支援を継続していく予定です。

2025年3月には、上士幌町でのなりわいづくり、地域おこしに興味のある方を誘致するイベント「北海道移住ドラフト会議」にも参加いたしました。

このような取組でできた縁を紡ぎながら、上士幌町での起業や地域おこしに興味・関心のある方が“なりたい”を“なりわい”に変えられるよう、引き続きさまざまなプログラムを実施していきます。

ツナグのリユース品が上士幌高校学生寮で活用されます!

上士幌町がSDGsの推進に向けて実施している事業の1つ、リユース&コミュニティ施設ツナグ。

ツナグにある、町民の方々から持ち込まれた食器が、令和7年度春に新設される北海道上士幌高等学校学生寮で活用されることとなりました!

11.2キロがリユース

学生寮の準備期間に、教育委員会の担当者である石王さん、中津さんがツナグを訪れ、寮で生活する学生が使用できそうな皿、グラスや調理器具など合計で11.2キロのリユース品を選定し、持ち帰られました。

お二人が「この土鍋で鍋パーティーをしたら学生も楽しいのでは…?」

「このグラスは使いやすい大きさだと思う」など、学生寮で生徒がどのように暮らしていくか、想いを馳せながら丁寧に選定している姿がとても印象的でした。

選定中のお二人

お二人からもお話を聞きました。

「上士幌町はSDGsの町であるし、リユースの推進についても積極的に協力していきたいですね。寮の運営がはじまったら、必要なものがより明確になると思うので、今回だけではなく、継続した活用も検討しています。

それと生徒が上士幌町に来たら、自身に必要なものをツナグでそろえてもらうのも良いんじゃないかな。自分自身も、家に使用していないものがあるので、プライベートでもツナグを活用したいなと感じました。」

必要な場所に必要なモノがつながっていく。循環型社会実現のための小さいけれど着実な一歩です。

十勝だからこそ揃いの食器がたくさんある?!

「並んでいるリユース品は町民の皆さんからの持ち込み品と聞いていましたが、揃いの茶碗の数が多くて驚いています。こんなにあるんですね!」

ツナグにあるお茶碗

確かに、運営スタッフも、想定を上回る食器の数やセットに、最初は驚きを隠せませんでした。多いものでは30枚のセットもありました。

しかも状態が綺麗なものが多い…!

持ち込みの受付をする中で、持ってきてくださった農家の方からお話を伺ったところ、昔は、自宅に大勢の人を招きいれる機会が多かったため、数多く食器をそろえる必要があったそうです。

中津さんにそのお話をお伝えしたところ「なるほど。農業が盛んな十勝だからこそのエピソードですよね。全国から来た生徒には、文化的な学びにもなるなと思うので、リユースの推進とともに伝えていきたいですね」とお話されていました。

たしかに、私たちが参考にさせていただいた他の地域の施設では、ここまでそろいの食器はなかったように記憶しています。

十勝、上士幌町ならではの暮らしが、リユースをきっかけに次の世代に語り継がれることになります。

上士幌高校学生寮

上士幌高校では、魅力ある高校づくりを推進するため、R6年度より全国から生徒を募集するための取り組みをはじめ、R7年度より学生寮の運営を行う予定となっています。

上士幌高校学生寮(外観)

今後、ツナグにある食器だけでなく、廃校となった学校の消耗品も活用していく案もあるそうです。

上士幌高校学生寮(個室)

今回選定したリユース品は、寮で提供される食事や、土日に生徒が自炊を行う際に使用される見込みです。

上士幌高校学生寮(リビング)

リユース品がツナグ未来

運営スタッフは、「お茶碗など家庭では一度必要数をそろえると事足りるので、なかなか持ち帰りがされず、もったいないなと思っていたところなので、上士幌高校の学生寮で使用いただけることとなり、嬉しいです。持ち込んでくださった方も『誰かの役に立てば嬉しい』とおっしゃられていましたので、良かったです」

「リユース品はどなたでもお持ち帰りいただけるし、そろいの食器や、中には未使用品もあります。事業を行っている方にも、食器などを新調する際には、その前にぜひ一度ツナグを覗いていただきたいですね」

と話していました。

最近は、近隣市町村からのお客様も増えており、リユース品を喜んで持ち帰ってくださっています。また、ツナグでの会話をきっかけに人と人とが新たに知り合う場面も何度かありました。

ご利用いただいている様子

モノを循環させ、もったいないの気持ちを次の方にツナグことで、人と人もツナグ場所。今回は上士幌高校とつながりました!

ツナグは、これからもリユース品を通して人と人をツナグ場づくりを続けていきます。

スマホロ通信第32号(2025年3月発行)

スマホロ通信32号ではバルーンアプリの「ポイントギフト」の機能を紹介しています。

裏面では「スマホ初級教室」開催のお知らせを掲載しています。

楽しい会話と笑顔が元気の秘訣! シニアコミュニティ「おまめの日」

「おはよう! 元気?」「この前、●●さんがね…」「昨日食べた●●がおいしくて…」と、楽しい会話が聞こえてきます。ハレタかみしほろでは、12月~3月の冬季に毎週1回、町のお母さんたちが集まる「おまめの日」を開催しています。今回は「おまめの日」をご紹介します。

「おまめの日」は、冬季間にシニア層が集うコミュニティ

「おまめの日」は、まちづくり会社(生涯活躍のまちかみしほろ)で2023年度から始まった事業です。

12月~3月の冬季間に週1回程度、70~80代のシニア層のお母さんたちがハレタかみしほろ(以下、ハレタ)に集まり、編み物や折り紙をして手を動かしながら会話を楽しんでいます。

きっかけは、「かあちゃんばあちゃん野菜市」を開催しているメンバー同士の会話から生まれました。

「かあちゃんばあちゃん野菜市」は、春~秋季に週1回、農家のお母さんを中心としたメンバーがハレタで開催している野菜市です。

新鮮な野菜が買えるだけでなく、野菜を購入する町の人たちとの交流もあって毎回大人気のイベントですが、収穫のない冬季はお休みとなります。

毎週顔を合わせていたメンバーも、冬の間は会う機会も少なかったといいます。

そんなあるとき、「冬の間もハレタに集まれたらいいね」という話になり、ハレタのスタッフに相談しました。

そこで検討が重ねられて、2023年度からの事業化につながったのです。

「おまめの日」は、冬季間のコミュニティの場

「かあちゃんばあちゃん野菜市の皆さんのお喋りの中には、野菜の扱いはもちろん、昔ながらの暮らしの知恵や上士幌町の文化など、有益なお話がたくさん詰まっています。野菜市の時期にはなかなか聞けないそんなお話を、冬の間であればじっくり聞かせていただけるとと思いました」と、ハレタのスタッフは言います。

「さらに、シニア層の町民の皆さんの冬季の過ごし方は、私たちも町の課題の一つと感じていました。雪が降ると家がこもりがちになる方も多いので、冬の間もコミュニケーションがとれる場を設けることは、健康維持や介護予防の面からも大切だと思いました。そこで、共助の仕組みづくりを進める生活支援体制整備事業、そして多世代間のコミュニティ醸成事業にもつながるものとして、冬季のシニア層の場づくりを事業化することにしたのです」

こうしてスタートした事業が「おまめの日」です。なぜ「おまめ」としたのでしょうか。

「『まめ』という言葉には、手間を惜しまずに物事に励むこと、体が丈夫で健康なこと、まじめであること、実用的で役に立つこと……といった意味があります。ハレタに集まるお母さんたちと接して、郷土料理のレシピを教えてもらったり、時には昔の上士幌町の暮らしぶりや知恵袋のような話を聞いたりするうちに、お母さんたちの様子が『まめ』という言葉の意味にマッチすると思いました」(ハレタスタッフ)

頭と手先を使う「折り紙」でフレイル予防に

2025年1月のある火曜日、この日もハレタに野菜市のメンバーたちが集まりました。「おはよう」「今日は寒いね」なにげない会話から、自然に会が始まります。

「おまめの日」は、ただ会話を楽しむ場ではなく、お互いの趣味や特技、学んだことをみんなで共有し、実践する場でもあります。2024年度は、毎回「折り紙」をやっているそうです。

「今日は手裏剣をつくるよ」

そう話すのは、石川福子さん。野菜市メンバーで中心役を務める石川さんは、折り紙の講師役も務めます。

色とりどりの「手裏剣」

「まずは折り紙を正方形にカットして、端を合わせて、折り目をつけて……そう、そう。そしたら広げて……いいじゃない!」

この日は野菜市メンバーのほか、ハレタのスタッフも参加していました。教える石川さんの声にも、徐々に熱がこもっていきます。

「最後はそこを折り込んで、少しずつ広げていって……」

「やった、できた~!!」

「上手、上手!」

「石川さんの教え方がうまいんですよ~」

折り紙ができあがると、みんな笑顔に。

参加者同士で会話も弾み、楽しい時間が流れていきます。

ところで、どうして折り紙なのでしょう。

石川さんに聞いてみました。

みんなで「折り紙」を楽しみます

「昨年(2023年度)は編み物をしていたんだけど、みんな真剣にやるでしょ。そうするとみんな手元に集中して黙々とやるのよね。それだと会話があまりないままに時間が終わっちゃうの(笑)。折り紙なら会話しながらできると思って。それに頭も手先も使うからフレイルの予防にもつながるかなと思ったの」

と、教えてくれた石川さん。もともと折り紙をやっていたのかも聞いてみると、

「最初は教えてくれる方がいたんだけど、毎回は参加できないみたいで、それなら私がみんなに教えようと思って勉強しているの。いまは便利よね。インターネットで調べればいろんな動画が出てきて教えてくれるもの。『おまめの日』の前に動画を見て次はこれを折ろうって決めて、自分でやってみているの。毎回予習してるのよ(笑)」

そう笑顔で話す石川さん。好奇心旺盛でチャレンジングなその姿勢に脱帽です。

若い世代とのコミュニケーションも

折り紙がひと段落すると、みんなで楽しいおしゃべりの時間に。それぞれにお互いを気にかけながら、近況を伝え合います。その時間にたまたまハレタに立ち寄った町の人が「おまめの日」の輪に加わることもあります。

参加者からは「移住してきて知り合いの少なかった自分にご近所さんを紹介してくれたり、相談にのってもらうことも多く、お母さんたちは心強い味方です」「とにかく参加していて楽しい。お母さんたちがいつも楽しいことに全力で取り組んでいる姿勢に刺激を受けます」といった声も聞こえています。

特に若い参加者には、ここでの会話の時間が暮らしの知恵やヒントを得る貴重な場になっているといいます。あるときはアリの撃退方法を教えてもらったこともあるそうです。

「夏になるとキッチンや庭にアリが出て困っていると言ったら、『アリの出るところにコショウをまくんだよ。効くよ!』って教えてもらいました。翌年の夏にアリが出たときに試したら、本当に効果があってびっくり! おかあさんの知恵袋ってすごいなと思いました」

20代の参加者は言います。

「『おまめの日』は心の拠り所のような存在です。普段の生活の中では関わりが持てないようなおばあちゃんたちとお話ができて、心が満たされるんです!これからもずっと続けてほしい」

また、お母さんたちも「みんなの顔を毎週見られることがうれしい」「ここに来るのが楽しみ。面倒と思ったことが一度もなくて、天気が悪くても来ているよ!」と「おまめの日」をとても楽しみにしている様子がうかがえました。

みんな「おまめの日」に集うのを楽しみにしています

楽しく集い、会話をして、特技や趣味を共有することでお互いを見守り合い、参加者同士の関係性が強くなることで、共助の関係性づくりにもつながります。

上士幌町に元気なシニア層が多いのは、こうした取り組みを通じて町のいろいろなところに町民の居場所があるからかもしれません。

「おまめの日」「かあちゃんばあちゃん野菜市」は、ハレタかみしほろで開催しています。ぜひ一度足を運んでみてください。

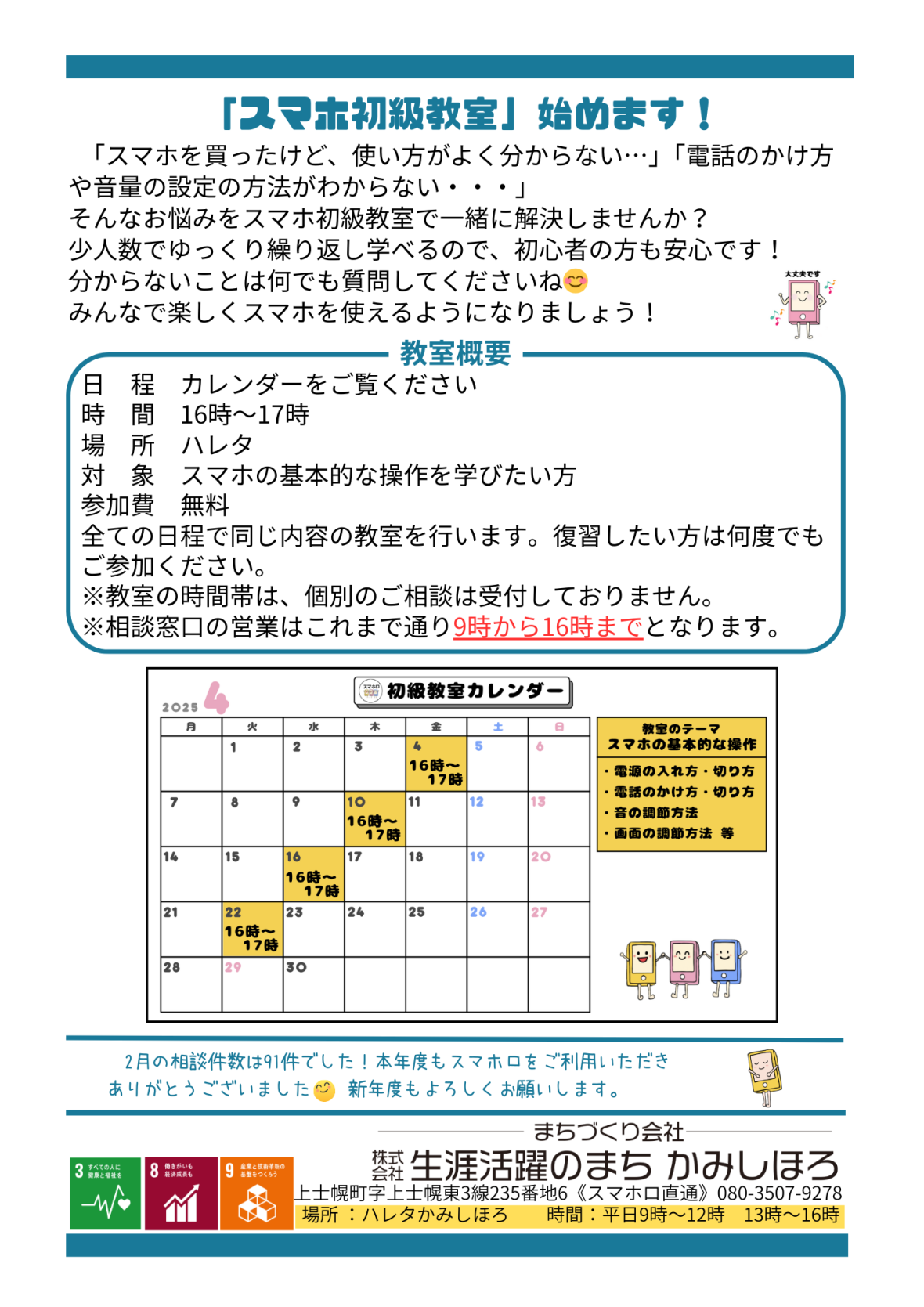

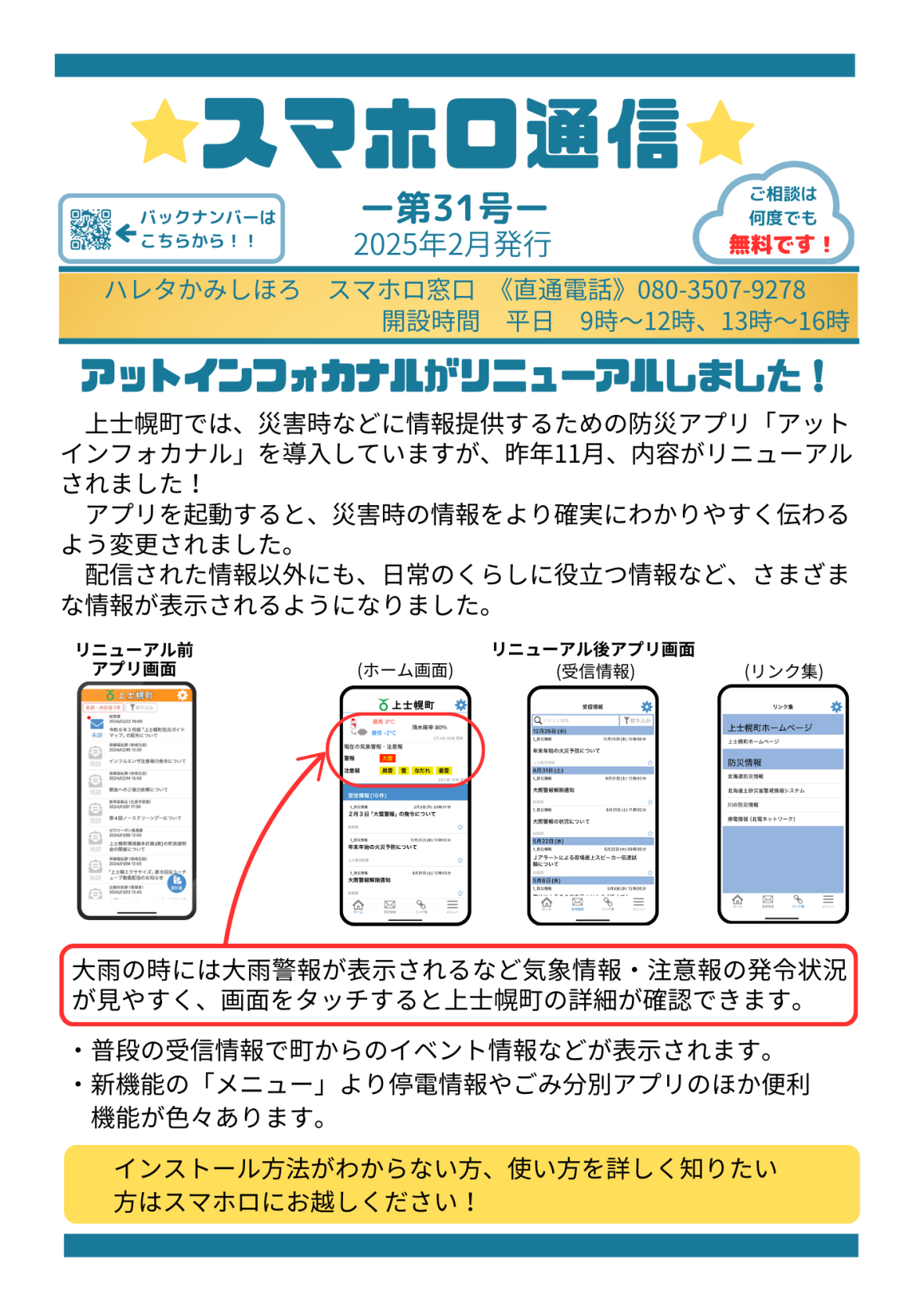

スマホロ通信第31号(2025年2月発行)

スマホロ通信第31号ではアットインフォカナルのリニューアルについて掲載しています。

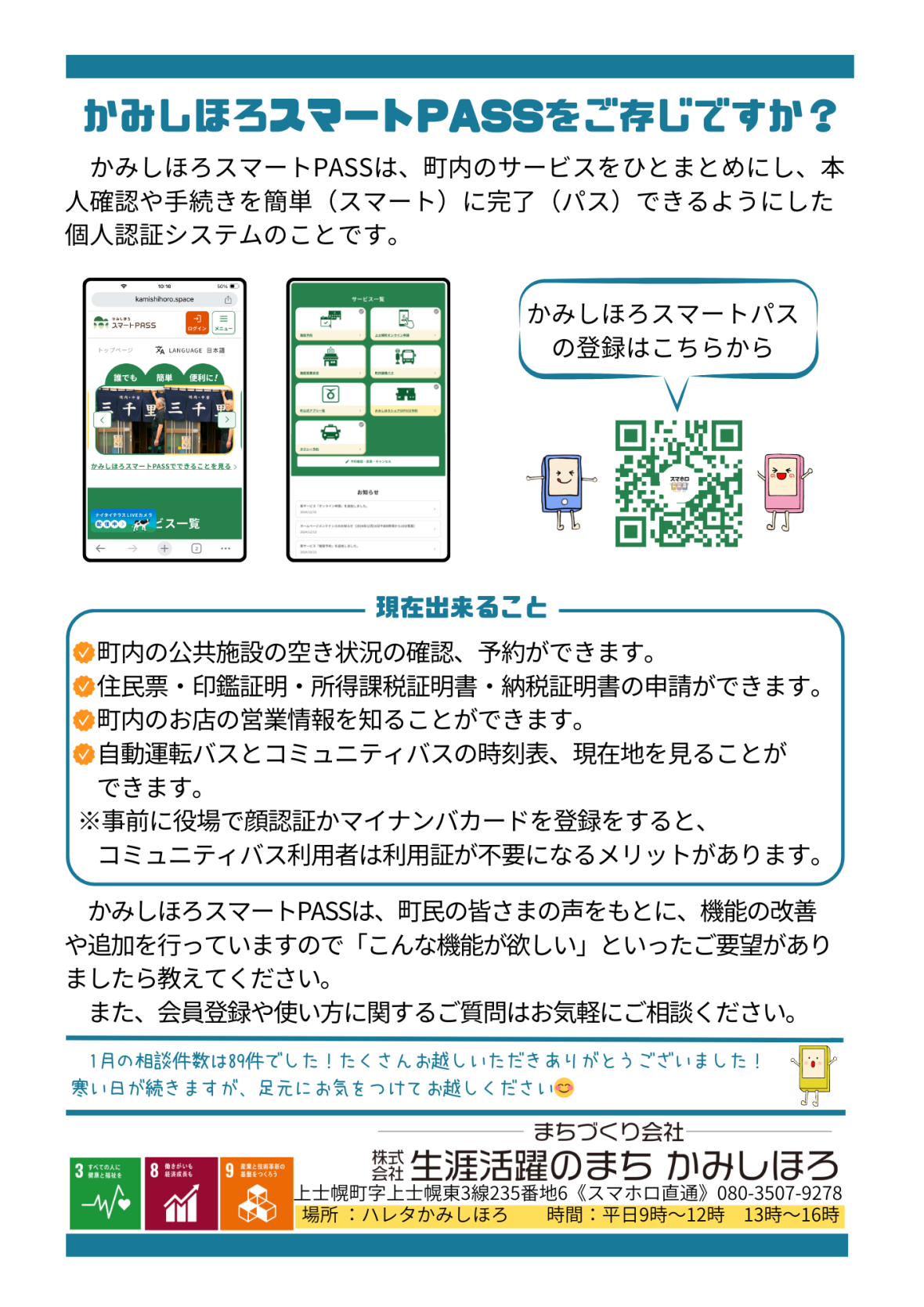

裏面では「かみしほろスマートパス」を紹介しています。

クラフトビールを通じて町に文化をつくりたい!「CAMPANILE」粟田誠士さん

上士幌町では、起業・第二創業・新規事業展開の促進と支援を目的として、2018年度から「かみしほろ起業塾」を開催しています。

上士幌ホロロジーでは、かみしほろ起業塾の受講を経て、なりわいを自分で創ることに挑戦している方へのインタビューを行い、紹介しています。

今回は、2023年度のかみしほろ起業塾を受講、クラフトビールで第二創業を目指す、CAMPANILE(カンパニーレ)の粟田誠士さんに聞きました。

CAMPANILE

粟田 誠士さん

|あわた・まこと|(ニックネーム:マーク)

兵庫県神戸市出身。大学卒業後、大阪でキャンプなどのアウトドア事業に従事。2021年7月上士幌町に移住。2022年3月、旅とPizzaとお宿「咲色~Sairo~」をオープン。20年近くの間に世界中を旅するなかで、さまざまな国や地域でビール文化と触れ合う。2023年、クラフトビール醸造所を上士幌町の文化につなげたいという思いから、第二創業を目指してかみしほろ起業塾を受講。

海外を旅して触れたビール文化を上士幌町に!

――マークさんは、クラフトビール醸造業での第二創業を目指して「かみしほろ起業塾(以下、起業塾)」を受講したケースになります。

まずは、なぜクラフトビールだったのかをお聞かせください。

旅が好きで、アメリカやヨーロッパ、アジアも含めてこれまでにたくさんの国をめぐってきましたが、滞在先でビールを飲む機会が多かったんです。

例えば、ニュージーランドで訪れたある町にはバーが1軒しかなかったのですが、夜になると町の人たちが集まってきて、みんなでワイワイとお酒を飲むんですよね。

ビールはどの国、どの町に行っても気軽に飲めます。ニュージーランドのその町でも、夜遅くまでみんな楽しく飲んでいて、いいなぁって思っていました。

――確かに、海外ではどの町にもたいていバーやパブがありますよね。ビールが気軽に飲めるというのもわかります。

上士幌町もお酒が好きな方が多いですよね。

居酒屋もにぎわっていますし、夏はビアガーデンをやったりして飲む機会も多い。

僕自身もお酒が好きなので、町の特産品としてビールをつくって、それが良いかたちで町の文化になっていくといいなと思ったんです。

――文化ですか。素敵な発想ですね。

もう一つ、僕は2021年に妻と上士幌町に移住してきました。上士幌町は、2016年ころから移住者が増えていって人口がV字回復したことで知られていますが、僕たちが移住してきたころにはピークから少しずつ減り始めていました。

いろいろな要因があると思うのですが、少しでも注目してもらえるようなことをして町の発展に貢献できたら、という思いもありました。

インタビューに応えるマークさん

――なるほど。

何ができるかわからないけれど、何かをできる自分でありたいと思っているんです。

まず2022年に、宿とピザを提供する「咲色~Sairo~(以下、咲色)」をオープンしました。こちらはおかげさまで少しずつ軌道に乗ってきました。

そんなあるときに、敷地内にホップが自生しているのを見つけたんです。

それで海外でよくビールを飲んでいたことを思い出し、自分でもやってみようと考えました。

――敷地内にホップですか! それもきっかけだったのですね。

もちろん、いきなり「ビールをやろう!」と思ったわけではありません。ただ「ホップを使えばビールができるな」と考えていたときが、ちょうど2023年度の起業塾が始まるタイミングだったんですよね。

それで起業塾に参加すればアドバイスがもらえて、具体化できるきっかけになるかもしれないと思いました。

どう売るかよりも、まずは良いモノづくりを

――それで起業塾への参加を決めたわけですね。

はい。

起業塾のことは以前から知っていたので、募集が始まると同時に申し込みました。そこでハレタかみしほろのスタッフの方に、ビールがつくれないか、さらには町の文化につなげられないかといったお話をさせていただきました。

第二創業というケースで、受講が認められてうれしかったです。

――「咲色」は前年にご自身で開業されていたわけですものね。起業塾を受講していかがでしたか?

改めてモノを売ることの難しさや、ブランディングの大切さなどを学びました。

「咲色(サイロ)」はピザをメニューの中心にしていますが、なぜピザを選んだかというと十勝でピザはブルーオーシャン(※1)と思ったからです。

(※1)ブルーオーシャン…競争相手が少ない市場を指す言葉

――競合が少ないぞと。

十勝はパンを提供するベーカリーは多いのですが、ピザを専門にやっているお店はそんなに多くないんです。僕たちが移住したときでも数軒だったと思います。しかも北十勝には当時ほとんどなくて、それなら勝負できるかなと。「咲色」はナイタイ高原牧場のふもとにありますから、夏は観光客も多い。十勝には小麦やチーズ、野菜などの食材も豊富にある。それならピザだなと。

「咲色」で提供するピザは、季節によってもさまざま

――そこは戦略もあったのですね。

そうです。

一方でビールはレッドオーシャン(※2)です。お酒のなかでもメジャーですし、クラフトビールも全国各地にあります。そうなるといかに商品を差別化できるかや、PRの仕方などを真剣に考えないといけません。そこは起業塾でもしっかりと考えていきました。

(※2)レッドオーシャン…競争の激しい既存市場のこと

――なるほど。

ただ、どう売るかももちろん大切なのですが、それよりもまずは「いかに良いモノをつくるか」を考えました。

「おいしい」と言っていただけるものでなければ、選んでいただけませんから。

――ビールづくりはどこかで学ばれたのですか?

札幌にある醸造所で勉強しました。そのほか、道内にあるいくつかのブルワリーを見学させていただくなどして、学びました。ビール醸造のための資格も取得しています。ビールはお酒のなかでも製造工程がシンプルなんですよ。

移住のきっかけは十勝晴れの美しさ

――行動力が素晴らしいです。ここからマークさんご自身についても聞かせてください。上士幌町に移住したきっかけは?

大学を出てから、大阪で子ども向けのキャンプや自然体験学習などを企画する仕事をしていました。僕自身キャンプやアウトドアも好きでしたので、仕事は楽しかったし、やりがいもあって充実していました。

それが40歳という年齢が見えるようになって、これまでの仕事を振り返ったときに、やりたいことはほとんどやったな、という思いを持ちました。

――そこでやることはやり切った、と。

そうですね。所属していた法人もだんだん大きくなって、後進も育ってきた。振り返って自分自身は、さらにこの先の人生をどう生きるか、そして何がやりたいのか…。そんなことを考えているうちに、新しいチャレンジがしたい気持ちが芽生えてきたんです。

――そこから移住も選択肢に?

はい。初めに話したように、もともと旅が好きでしたし、結婚してからも妻と二人で国内や海外を旅してきました。北海道も旅行で来ていて「北海道は良かったね」「移住するなら北海道かな」みたいに、最初はとりとめのない会話を二人でしていました。

――よくある会話ですよね。

そしたらふと、高校時代に青春18きっぷを使って北海道を旅したことを思い出して。旅の途中で立ち寄った牧場を手伝わせてもらったことや、そのときに見た景色がよみがえってきて、北海道への思いが強くなっていきました。

それで調べたらいろいろな自治体で移住体験をしていることがわかって、2019年に上士幌町で移住体験をしたんです。

――移住体験もされていたのですね。

たまたまネットで調べたら上士幌町がヒットして、応募内容を見たときになぜか直感で「申し込もう!」と思ったんですよね。そしたらすぐに担当の方から連絡をいただいて、たまたま仕事の休み期間で行けるとわかったので、来ました。それが2019年1月です。

――実際に暮らしてみて、どんなことを思いましたか。

まず冬の十勝の美しさに感動しました。

十勝晴れという言葉もそのときに知りましたが、こんなにもきれいなのかと。

実はその移住体験の間に、ほかのエリアも訪れて移住先として検討していたんです。

ですが、やはり十勝晴れの美しさが心に残り、移住するなら十勝エリアにしようと決意しました。

マークさんが感動した十勝の冬景色。「咲色」の黄色い建物もよく映えます

――そこから上士幌町を選んだ理由は?

これもたまたまなんですけど、移住体験中にアキマサさん(※3)を紹介してもらったことがきっかけです。

紹介していただたあと、こんな土地に住みたい、という僕の希望をアキマサさんにすべてお伝えしたんですよね。

そしたらその年の春頃に「土地が見つかった」と連絡をいただきました。現地を見に行って気に入ったのですが、農地法に引っかかる土地だったようで、結果的には購入できなかったんです。

アキマサさんも何とかしようとしてくださったのですが、どうにもできなかったみたいで。そうしたら、後日わざわざ大阪まで謝りにきてくださったんです。

(※3)株式会社アキマサ。上士幌町で施設建物の維持・補修事業のほか不動産取引業も手掛けている

――そんなことまで?

「このたびは申し訳なかった。必ず希望にかなう土地を探すから」とおっしゃってくださいました。

そこまでしてくださったことにも感激して、アキマサさんになら任せられると思いました。

その半年後くらいにまた連絡があって、そのときに紹介してもらったのが、いま「咲色」を営んでいるこの場所なんです。

――素敵なストーリーです。私が感激しています。

その連絡をいただいたときも、これもたまたま北海道にいたタイミングだったんですよ(笑)。それですぐに見に来て、即決しました。

――たまたまの偶然が続いていて、もう導かれてきたとしか思えませんね(笑)。

僕は「運とタイミングとご縁」だと思っています。

これが上士幌町を選んだ一番の理由かもしれないですね。

上士幌町産クラフトビールを目指して

――話をクラフトビールに戻します。これからの展望などを教えてください。

ビールは、低アルコールビールで行くと決めています。お酒はどうしても飲みすぎると健康への心配が出てきますよね。

みんなが健康に過ごしながら、ワイワイとコミュニケーションを図る文化をつくりたいと考えたときに、低アルコールがいいなと思ったんです。

――いまつくっているのは2種類ですね。

ゴールデンエール(狐空=こくう)とホワイトエール(狐白=こはく)です。どちらもアルコールは1%以下です。

まだ製造量も少ないので「咲色」に来てくださったお客様や、町のイベントなどで少しずつ販売しています。

いずれは町のスーパーや道の駅、ふるさと納税の返礼品など、販路も広げていきたいです。

左が「狐白」、右が「狐空」

――敷地内でホップが自生していたというお話もありましたが、原材料については、どうお考えですか?

はい。なるべく上士幌町産のものを使いたいなと思っています。

上士幌町を好きになって、上士幌町の住民になった人間が、上士幌町産のものを使ってビールをつくる。そのストーリーを知った人が共感して町を訪れてくれたり、移住してくれたりするかもしれないと思えるんです。

今も少しずつトライは重ねていて、原料以外にも、たとえば糠平ダムで熟成させているものがあります。

――糠平ダムで?

年間を通して温度が一定の場所があって、そこで熟成させたらどんな味になるのかと思って、町や管理会社に相談したら協力していただけることになりました。

皆さんが協力してくださることも本当にありがたいと思います。

――うまくいけば、ブランディングにもつながりそうですね。

はい。将来的には醸造所もいつかつくりたいと思っていますし、いずれは売上の一部を寄付する仕組みもつくりたいと考えていますが、まずは細く長くビールづくりを続けていくことが目標ですね。

――今日はありがとうございました。これからの展開を応援していきます!

ありがとうございます! 身近なところでは妻が応援してくれていますから、その気持ちに応えるためにも、頑張っていきます!

一番の応援者である、奥様の美咲(みさき)さんと

=========

「咲色」の開業もそうですが、思い立ったらすぐに動くマークさんの行動力に驚かされました。

まっすぐな情熱と、上士幌町のためになることをしたいという思いが多くの人たちに伝わって、それがかたちになっています。

クラフトビール事業は産声を上げたばかり。どのように成長していくのか、とても楽しみです。

CAMPANILEのクラフトビールは、咲色や町内のイベントなどで購入することができるそうです。

思いの詰まったビールを、ぜひたくさんの人たちに知ってほしいなと思います。

\「CAMPANILE」インスタグラム /

\ Pizzaとお宿「咲色~Sairo~」ウェブサイト /

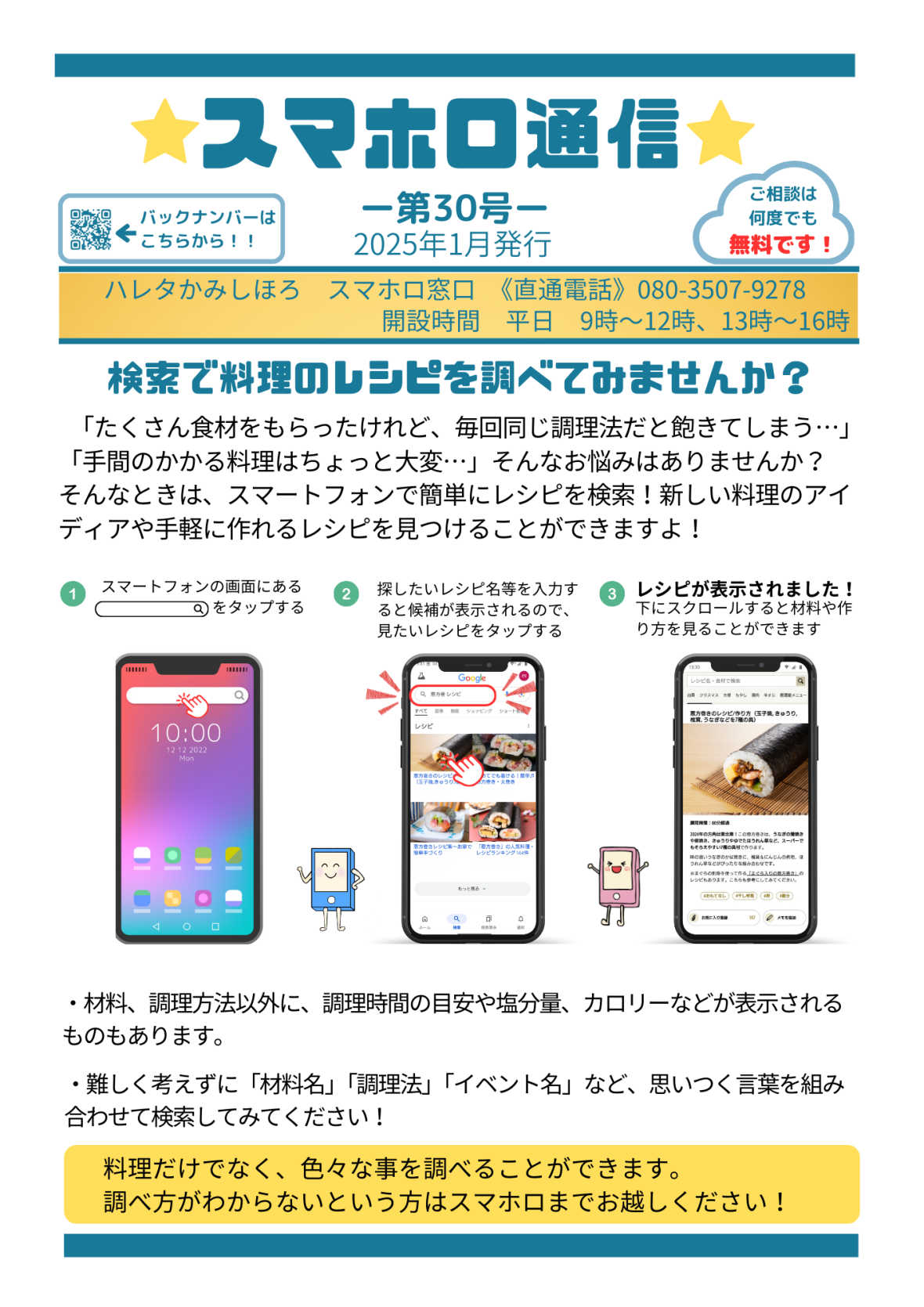

スマホロ通信第30号(2025年1月発行)

表)スマホロ通信第30号では検索方法について掲載しています。

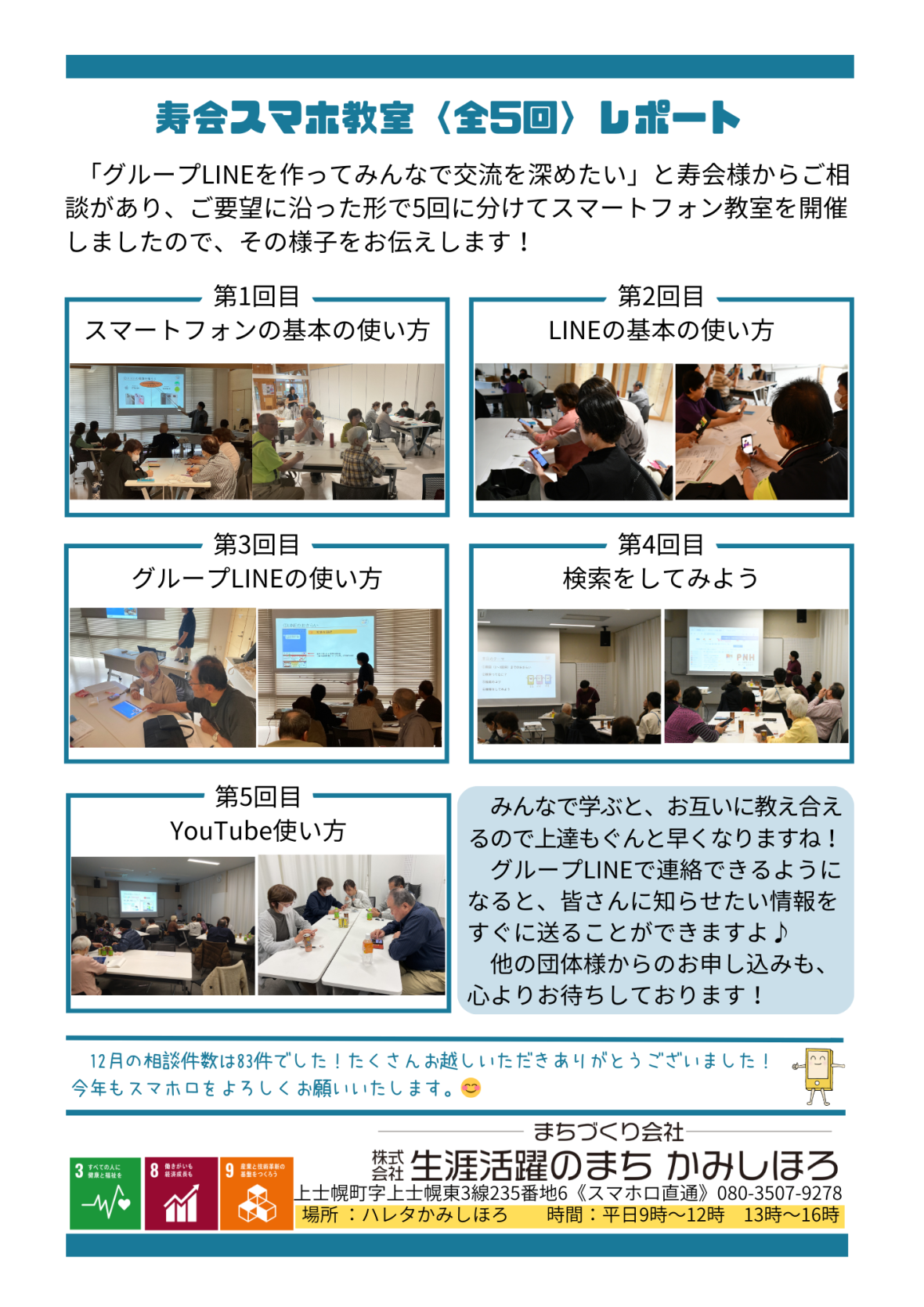

裏)裏面では「団体向けスマホ教室」のレポートを掲載しています。

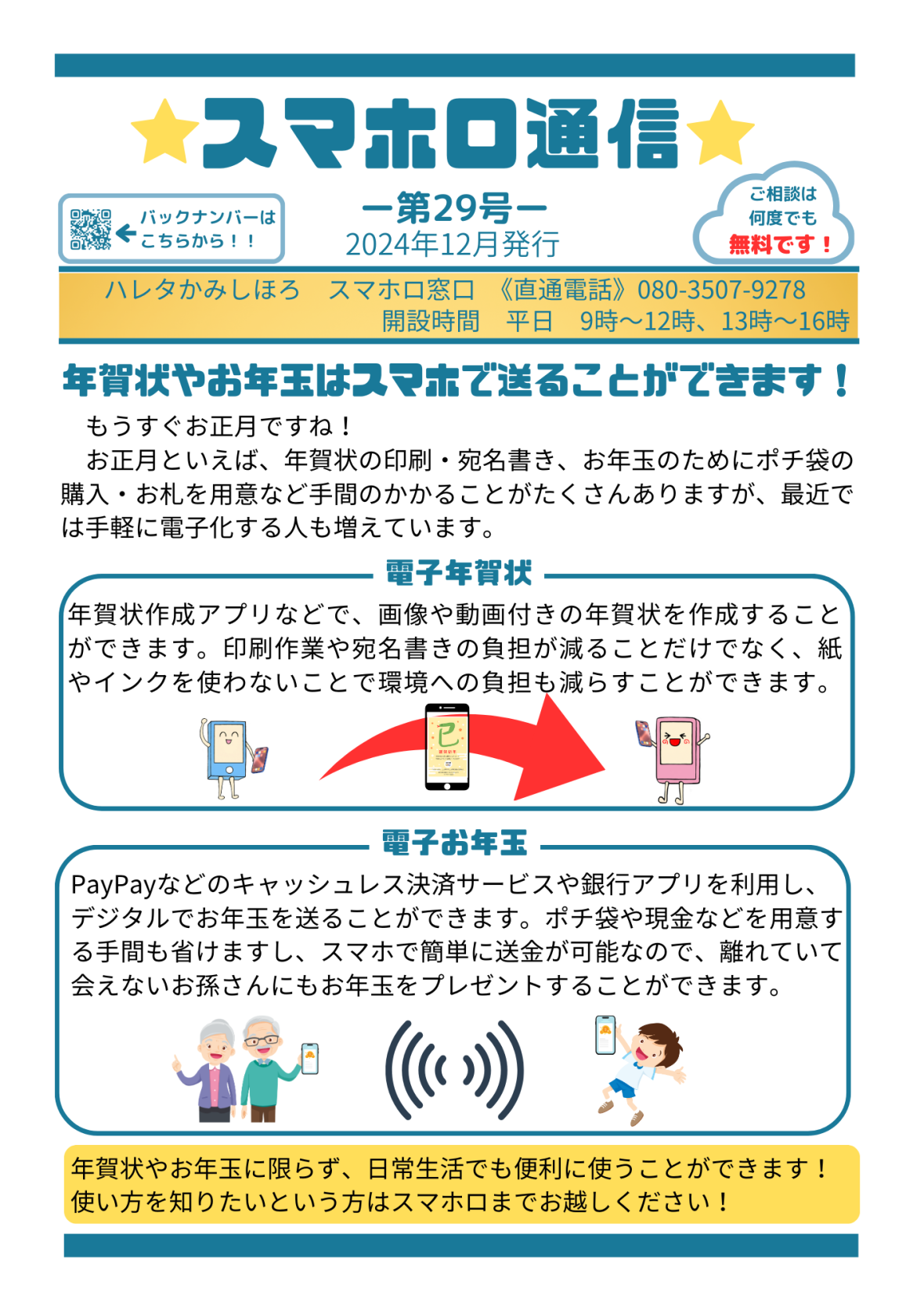

スマホロ通信第29号(2024年12月発行)

スマホロ通信第29号ではスマホを使って送る年賀状とお年玉について紹介しています。

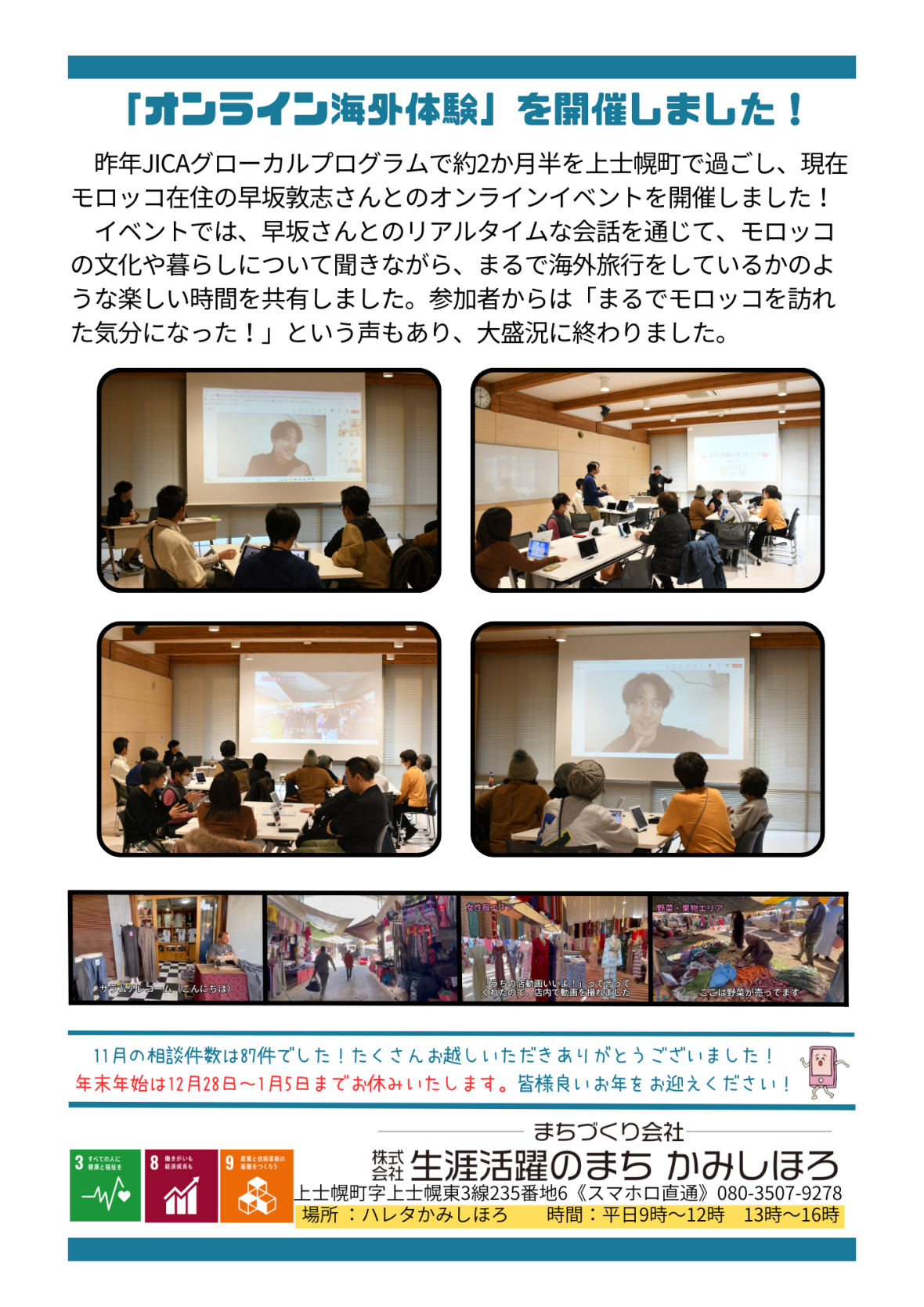

裏面では「オンライン海外体験inモロッコ」のレポートを掲載しています。

上士幌町リユース&コミュニティ施設「ツナグ」って、どんなところ?

皆さんは、日常生活でどれくらいのリユース品(※)を活用していますか?

※「リユース」とは、日本語で再使用のことで、使用しなくなった物のうち有用なものを製品としてそのまま使用すること、または他の製品の一部として使用することです。

リサイクルショップで中古品を購入したり、フリーマーケットに行ったり、フリマアプリで品物を取引したりと、日常生活でリユース品を求める機会も増えていると思います。

「循環型社会」という言葉を聞いたことのある方も多いでしょう。いま私たちは日常生活でごみを減らしたり、使えるものは少しでも長く使うなど、一人ひとりが環境のためにできることを求められる時代になりました。

上士幌町もSDGsの実現に向けて、さまざまな取り組みを行っています。その一つが2024年9月5日にオープンした、リユース&コミュニティ施設「ツナグ」です。今回はこの「ツナグ」がどんな場所なのか、皆さんにご紹介します!

「ツナグ」には、たくさんのリユース品があります!

「ツナグ」って、どんなところ?

「ツナグ」は、町民の皆さんの自宅に眠る「自分では使わないけれど、まだ使える価値のあるもの」を、それを必要としている方に「つなぐ」ための場所です。町民の皆さんからリユース品を預かって、次の「ほしい」という方に使っていただくように品物をつないでいきます。

「もったいない」の気持ちを次の方につなぎ、人と人がつながるコミュニティスペースとしての役割も目指しています。

リユース品の食器類

施設は上士幌町役場から委託をうけて、㈱生涯活躍のまちかみしほろ(まちづくり会社)が運営を行っています。

施設の開設にあたっては、北海道・豊頃町のリユーススペース「えらぶLab.(ラブ)」 や、徳島県・上勝町のゼロ・ウェイストセンター「WHY」 の取り組みなども参考にしました。

どうやって活用するの?

1.リユース品を持ち込もう!

「ツナグ」には、使わなくなったリユース品を持ち込むことができます。品物を持ち込めるのは町民のみで、町外の方は持ち込みができませんのでご注意ください(持ち帰りは町外の方も可能です)。

持ち込みは「ツナグ」の営業時間内(毎週木・金・土曜日/10:00~12:30)で受け付けています。一人が1回に持ち込めるのは10点まで、あわせて45リットルのビニール袋に入る大きさまでとしています。1カ月に持ち込める上限は30点までとなっています。

衣類も豊富です

持ち込みができるリユース品は以下のとおり。

次の方が気持ちよく使えるように「ツナグ」では、預かれるかどうかの基準を「お友だちにプレゼントできるもの」としています。

汚れや破損のあるものは持ち込めませんので、ご了承ください。

【持ち込みができるもの】

・衣類

・服飾雑貨類

・生活雑貨類

・文具・タオル類

・食器類

持ち込んだ品物はスタッフが確認します

また、リユース品を持ち込んだ場合には、1回につき「SDGsポイント」30ポイントを進呈しています(年間上限360ポイント)。

品物を持ち込んだ方からは「使わないけれど捨てるのが忍びなくてずっと保管してきたものが、誰かに使ってもらえるならうれしい」といった声も聞こえています!

2.リユース品を持ち帰ろう!

リユース品は、町外の方も含めて自由に持ち帰ることができます。「ツナグ」では、町民が持ち込んだリユース品のほか「おさがり広場(※)」の子ども服も預かっていて、この子ども服も持ち帰ることができます。

(※)おさがり広場…子どもたちのサイズアウトした洋服を、必要としている方に使っていただくために有志の方が行っているボランティア活動。

「おさがり広場」コーナー

持ち帰る際には施設の運営協力金として1円以上の寄付が必要になりますが、「金額はあくまで気持ちなので、任意で大丈夫」です!

リユース品を持ち帰った方からは「素敵なものが見つかってうれしい」「大切に使います」といった声が届いています。

「ツナグ」では施設の運営を通じてリユース品を循環させることにより、「1年間に何キロのごみが削減できるか、いくつの品がもう一度次の人に使ってもらえるか」ということをメインコンセプトにしています。

そのため、リユース品の持ち込みと持ち帰り時には、品物の重さを計測して記録しています。

持ち込み時と持ち帰り時には品物を計測します

どんな場所を目指すの?

「ツナグ」のもう一つの目的は、「町民同士をつなぐコミュニティスペース」となることです。

オープン時には、町民の皆さんがペンキで着色した廃材を張り合わせて、手づくりの看板を製作。未就学児からシニア層まで、多くの世代が参加しました。

また、町内の就労継続支援B型事業所「くるみ」(※)の作業者の皆さんには、リユース品の洗浄やアイロンがけなどを依頼し、ものを綺麗にして次の方につなぐ役割を担っていただいています。

※NPO法人サポートセンター白樺運営

町民の皆さんとつくった手づくり看板

来館した町民同士で「こういうものを探しているんだよね」「それ、うちにあるよ。使ってもらえるなら取りに来て!」といった、自主的なコミュニケーションも生まれつつあります。

リユース品も日に日にラインナップが増えていて、「立ち寄るのが楽しい」という方もいらっしゃるそうです。

「どんなものがあるのかな?」と、探すのも楽しみですね!

「ツナグ」の運営担当者は町民の皆さんからお預かりしたものを、次の方が楽しみながら選んで持ち帰られる姿を見るのをとてもうれしく思っています。

また、この取り組みによって、「上士幌町にものを長く大切に使うライフスタイルを根付かせていく」という目標も掲げています。

たくさんのリユース品が集まっています!

リユースは、SDGsの目標12「つくる責任 つかう責任」の達成にもつながります。皆さんもぜひ「ツナグ」を活用してみてください。「循環型社会」の実現に向けて、一人ひとりができることをやっていきましょう!

■「ツナグ」施設概要

所在地:上士幌町字上士幌東3線239番地

営業日:毎週木・金・土曜日(10:00~12:30)

旧こうけつ文具店様の東側にある建物です

■「ツナグ」インスタグラム

リユース品の入荷状況などは、専用のインスタグラムでお知らせしています。ぜひフォローをお願いいたします!

\ インスタグラムを見る /

【上士幌町】知る・考える・実践するJICAグローカルプログラムとは!?

JICA海外協力隊は、開発途上国や、中南米地域の日系人社会からの要請に基づき派遣され、現地の人々とともにその国や地域の課題解決に取り組むものです。

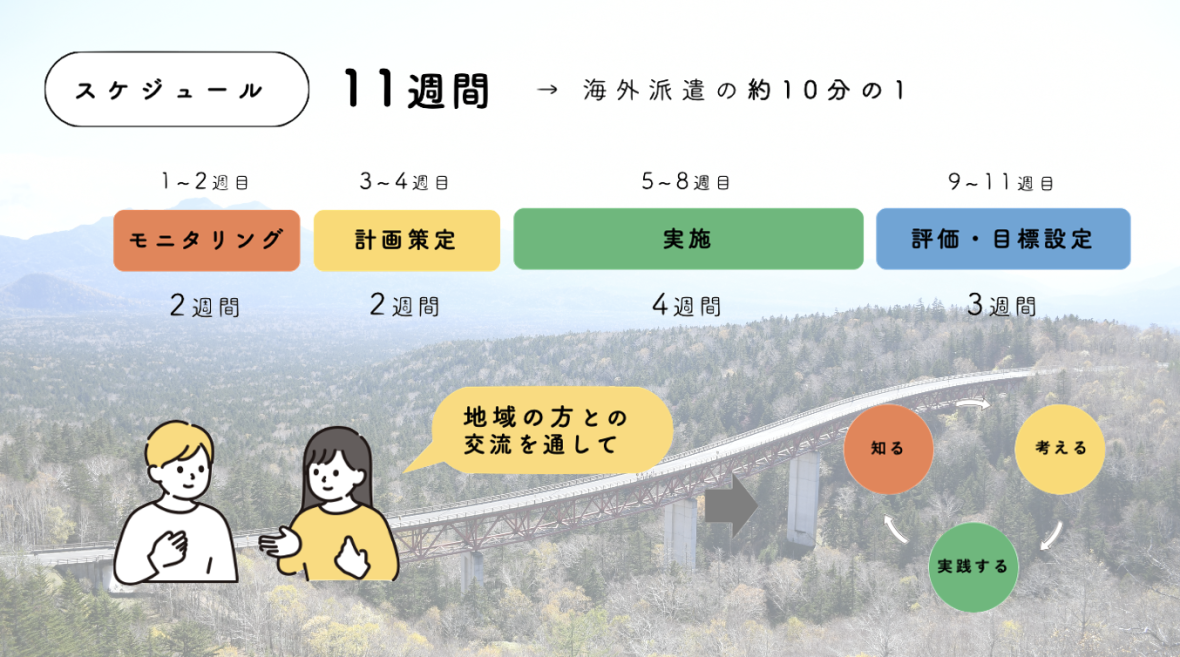

上士幌町では、JICA海外協力隊として派遣される予定の候補生(以下、実習生)に対して行われる『JICA海外協力隊グローカルプログラム(派遣前型)』を実施しています。2024年は、10月7日から12月20日の75日間で、上士幌町に滞在するのは、10月10日から12月18日の69日間です。

今回は、上士幌町で行われている『JICA海外協力隊グローカルプログラム』を詳しくご紹介していきます。

海外派遣を目前にした実習生が町に飛び込んで「協力」を学ぶ

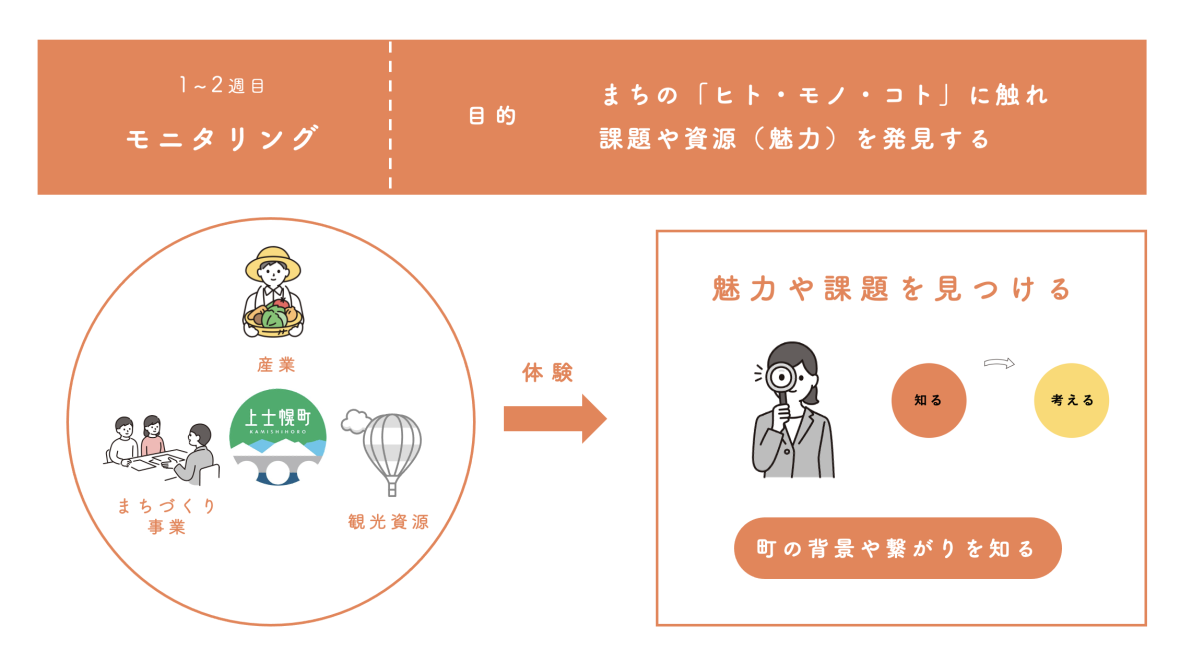

実習生は、上士幌町の滞在期間中まちづくり会社のシェアハウスで共同生活を送りながら、「モニタリング ▶︎ 計画策定 ▶︎ 実施 ▶︎ 評価・目標設定」の4つのプログラムを行うこととなっています。

その中で地域にある課題を解決するためのアイディアを提案したり、今ある魅力を発信しながら、まだ見ぬ魅力を発見していきます。

実習生は、この期間中に見聞きして知り、実践して「協力」の真価を体感し、学んでくこととなります

JICAグローカルプログラムの背景

JICAボランティア事業では、隊員の帰国後の活躍支援やボランティア経験の社会還元の促進にも取り組んでいます。

その一環として、派遣前であるJICA海外協力隊合格者のうち、帰国後も日本国内の地域が抱える課題解決に取り組む意思を有する希望者を対象に、自治体等が実施する地域活性化、地方創生等の取組みにOJT(*)としての参加機会を提供する「グローカルプログラム(派遣前型)」を実施しています。(JICA HP:https://www.jica.go.jp/より引用)

*OJT・・・実際の業務において知識やスキルを計画的に教えます

※2024年度は、まちづくり会社が事業を推進しています

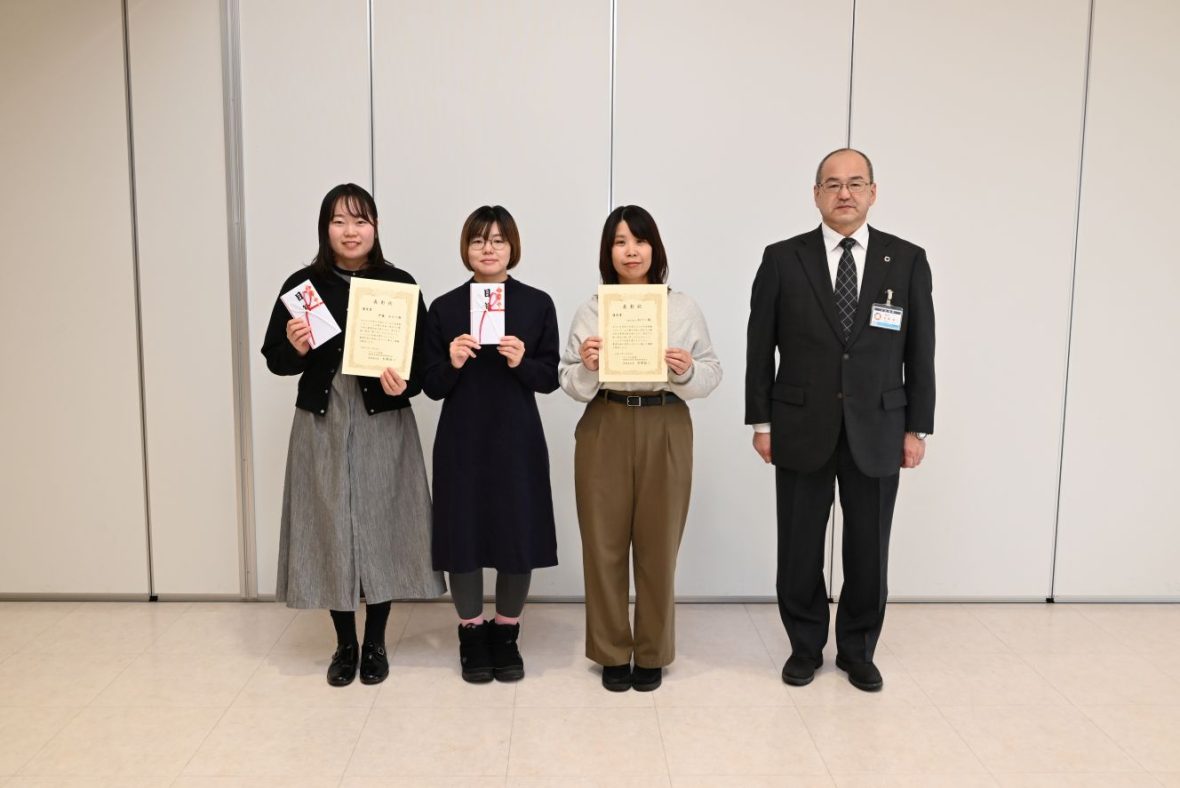

『JICA海外協力隊グローカルプログラム』2024年度の実習生たち

プログラム内容をご紹介する前に、まずは実習生の紹介をしたいと思います。

今回は、3名の実習生が「上士幌町」にやってきました。それぞれ、任国での職種/任国、この町での抱負を掲載します。

PCインストラクター/サモア

<抱負>

地元に溶け込み、「地元感覚」をインストール!

信頼してもらい、自身の個性も発揮する。

青少年活動/コロンビア

<抱負>

現地で求められることに精一杯応えていく!

人と人との繋がりを大切にしていきたい。

小学校教育/ミクロネシア

<抱負>

ボランティアとは何なのかを肌で感じ吸収したい!

地元をより愛してもらえるような活動を行いたい。

10月のプログラム紹介

10月10日〜30日の3週間は、モニタリングと計画策定を行いました。

計画策定を行うにあたり、実習生には、机上の知識ではなく実際に肌で感じて町を知ることができるよう、上士幌町の主な産業・観光資源・まちづくり事業を見学、体験してもらいました。

この期間ですべてを知るのは難しいですが、見学や体験を通して、町民の皆さんと交流もでき「町の声」を沢山聞かせていただきました。

上士幌町長からも「まちづくり」の講話を通じて、上士幌町の取り組みを学びました。

その後、まちづくり会社が行っているスマートフォンお問合せ相談窓口「スマホロ」や、町民同士がお互いを支え合う共助の仕組みづくり「まちジョブハレタ」の活動にも参加しました。

その他にも、町のサークル活動であるパークゴルフに参加したり、小学校のSDGs出前授業に講師として登壇しました。

実習生は「生涯活躍」を軸に上士幌町で様々な事業が行われていることに感動していました。

グローカルプログラムのまちづくりプラン(中間発表)

3名の実習生はモニタリングや計画策定で、上士幌町の「産業・観光資源・まちづくり事業」を体験し、知り得た範囲で「まちづくりプラン」を作成しました。

10月31日は中間発表会を行い、プログラムにご協力いただいた町民の方に集まっていただき、まちづくり会社で実習生それぞれが決意表明をしました。

11月は、3名の実習生が上士幌町で具体的な「まちづくりプラン」に挑戦していきます。町民の皆さんと協力して、町に何か一つでも残せたらと意気込んでおります。

■実習生3名のまちづくりプラン

<佐々木 琢>

地域冬季観光の魅力を見つけて、上士幌の新たな観光チャンス探し

<伏見 新之介>

100人の人に話を聞いてさらに生涯活躍のまちにするヒント探し

<丸尾 奈々恵>

「かみしほろの美味しい食材」を「かみしほろのみなさんへ」

12月14日(土)には、実習生の最終報告会が行われます。

それまでの期間、実習生が町で挑戦していきますので、引き続きご協力よろしくお願いします。

2024実習生の活動の様子はインスタグラムからもご確認いただけます。

\ かみしほろ気球便fromハレタ2F /

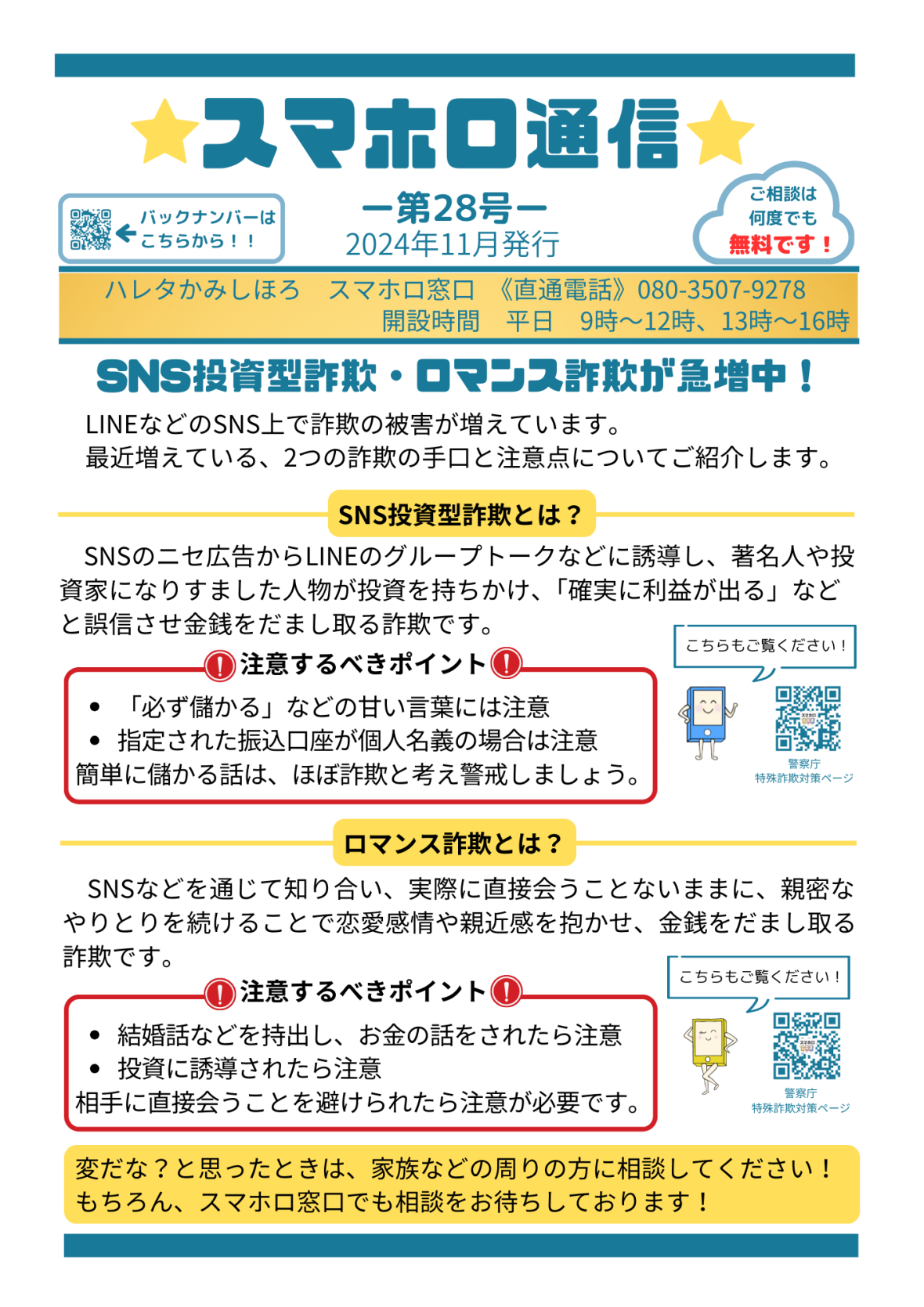

スマホロ通信第28号(2024年11月 発行)

スマホロ通信第28号ではSNS型投資詐欺・ロマンス詐欺について説明しています。

裏面では秋のフォトウォークのレポートを掲載しています。

写真でお客様に喜びを! フォトスタジオ「miu」土門史幸さん

上士幌町では、起業・第二創業・新規事業展開の促進と支援を目的として、2018年度から「かみしほろ起業塾」を開催しています。

上士幌ホロロジーでは、かみしほろ起業塾の受講を経て、なりわいを自分で創ることに挑戦している方へのインタビューを行い、紹介しています。

今回は、2021年度のかみしほろ起業塾を受講し、2024年9月にフォトスタジオ「miu(ミュウ)」を開業した、土門史幸さんに聞きました。

フォトスタジオ「miu」

土門 史幸さん

|どもん・ふみゆき|北海道苫小牧市出身。映像制作会社などを経て、主にブライダル業界を中心に、フリーランスのカメラマン/ビデオグラファーとして活動。2021年6月、上士幌町に移住。地域おこし協力隊「映像デザイン推進員」として「上士幌ホロロジー」のウェブサイト運営や、町の広報活動に従事。2024年6月に地域おこし協力隊の任期を満了し、9月にフォトスタジオ「miu」をオープン。

「かみしほろ起業塾」をきっかけに開業を決意

――フォトスタジオ「miu」のオープン、おめでとうございます。まずは開業の経緯から教えてください。

大きなきっかけになったのは「かみしほろ起業塾」を受講したことです。2021年6月に地域おこし協力隊(以下、協力隊)として上士幌町に移住してきたのですが、協力隊の任期は3年です。任期が完了する3年後のことを考えて、勉強のためにと思って受講した起業塾で優秀賞をいただいたんです。

――優秀賞! それはすごいですね。

私が一番驚きました(笑)。

私自身、いつかは自分のフォトスタジオをつくることが夢だったので、それに向けて何か身につけられる知識や、開業プランを練るためのきっかけになればよいと思って受講したのですが、優秀賞はまさかでしたよ。

――この開業は、町の皆さんも喜んでいるんじゃないですか。

そうですね。以前は町にも写真館があったと聞きましたが、私が移住したときには閉館していました。

上士幌町は若い子育て世代の移住者も多いのに、写真館がないことでお祝い事などの写真は町外に撮りにいかなければならないことも、開業に踏み出せた理由の一つです。

――子育て世代は節目が多いから、町で写真が撮れるのはうれしいと思います。

はい。物件もかみしほろ起業塾が終わってから探しはじめたのですが、すぐには見つからなくて。昨年(2023年)の8月にようやく紹介していただき、今年(2024年)の5月から改装を始めました。そこから7月にまずはプレオープンをして、9月から本格オープンということになりました。

――かみしほろ起業塾での学びは役立ちましたか?

はい。

事業計画を立てていくのですが、理念を決めたりサービスを考えたり市場調査をしたりと、すべてが学びになりました。

かみしほろ起業塾のおかげで銀行の融資も受けやすくなったと思っています。

開業への経緯を語る土門さん

白にこだわった開放的なスタジオ

――ところで、上士幌町に移住されたのは2021年6月ですが、どんなきっかけだったのですか?

それまでは、自分の生まれ故郷である苫小牧市でフリーランスのカメラマンとして活動していたのですが、コロナ過になって仕事がほとんどなくなってしまったんです。それでどうしようかと考えていたときに、妻が「こんな仕事があるよ」と見つけてくれたのが、上士幌町での協力隊の仕事でした。

それで採用されて「映像デザイン推進員」としてハレタかみしほろに赴任し、この上士幌ホロロジーの運営や、町の広報の仕事を担っていました。

――なるほど。そういう経緯だったのですね。

実を言うと、赴任したときには3年後も上士幌に残るかどうかは決めていませんでした。

というのも、苫小牧で請けていた仕事も完全にゼロになったわけではなかったからです。

協力隊の任期中も時々そちらの仕事もしていたので、コロナ過が落ち着いたら苫小牧に戻る可能性も考えていました。

――そうだったのですね。それでも今回フォトスタジオを開業して、町に残る決心をした。大きな決断でしたね。

優秀賞をいただいてしまったので(笑)。

それは冗談ですが、スイッチが入ったのは確かです。

上士幌町で仕事をしていくなかでたくさんの町の皆さんと出会って、応援もしていただきましたし、写真館がないという事情も聞いた。自分もスタジオを持ちたい。いろいろなタイミングが重なったことで「やろう!」という気持ちになれました。

――スタジオも白を基調とした、おしゃれな空間になっていますね。

ありがとうございます。

白にこだわりたかったんです。壁も天井も床もできる限り白をベースにしました。白色は明るいですし、光がまわりやすいので、撮影に向いているんですよね。もともと美容室だった物件を改装したのですが、天井も高くてスタジオに改装するにはぴったりでした。

白を基調とし、明るく開放的なフォトスタジオ

――スタジオでは着付けもできるんですよね。

妻が担当します。

妻はブライダル業界で働いていたので、着付けやヘアセットができるんですよ。

入学式や卒業式、成人式など節目のタイミングでご利用いただけるとうれしいです。

オープンが9月だったので今年は難しいですが、七五三などもご依頼があればもちろん対応します。

――ご夫婦でお仕事ができるのはいいですね。

スタジオは私の夢でしたが、妻の夢でもありました。これからたくさんの町の皆さんに使っていただきたいと思います。

上士幌町に来たことで、仕事の中心が写真にシフト

――ここでもう少しさかのぼって、土門さんがカメラマンとして活動をはじめた経緯を聞かせていただけますか。

最初は写真ではなくて映像をやっていたんです。

映像制作会社で働いていたことがあって、そこで興味を持って勉強をはじめたことがきっかけです。

そのあとでブライダル関係の会社に入って、式場で流す映像制作などを担当していました。そのうちに動画撮影もするようになって、2017年に個人事業主になりました。

そこから上士幌町に移住するまでは、フリーランスで仕事をしていました。

――もともとは映像が主だったのですね。写真はいつからですか?

趣味で風景などは撮っていましたが、写真も仕事で請けるようになったのはフリーランスになってからです。両方できたほうが仕事の幅が広がると思って、写真の仕事も増やしていきました。

それでもこのときはまだ映像の仕事の方が多くて、写真が仕事の中心になったのは上士幌町に来てからなんです。

上士幌町で、たくさんの笑顔を撮影しています(土門さん撮影)

――そうだったのですね。

ええ。

ですので映像をはじめたころは、写真の仕事が主になっているなんて想像もしていませんでしたよ(笑)。

――今も映像の仕事もされているのですか?

はい。スタジオはオープンしましたが、軌道に乗るまでにはもう少し時間もかかると思うので、出張で映像の仕事もしています。出張の仕事が入っているときはスタジオを閉めざるをえないのですが、できるだけスタジオを中心にやっていきたいと思っています。そのためには、先ほども言いましたが、たくさんの町の皆さんに使っていただきたいですね。

――十勝管内でもこのようなスタジオはほかにないと思います。

プレオープンのときにお試し撮影会を行ったのですが、足寄町から来てくださった方もいらっしゃったんです。足寄にはこのようなスタジオがないから、上士幌にできたことが嬉しいとおっしゃってくださいました。

士幌町や本別町など近隣の町はもちろん、帯広市などにも広く認知が広がって、ご利用くださるお客様が増えていくといいなと思っています。

写真は、お客様の喜びや幸せを感じることができる

――本当に素敵なスタジオなので、ぜひ多くの皆さんにご利用いただきたいです。撮影スタジオ以外でも使えますよね。

はい。

空けておくのももったいないので、レンタルスペースとして活用することもいずれは考えていきたいです。例えば、中高生がイベントで使ってくれてもいいし、主婦やシニア世代の皆さんのコミュニティスペースにしてもいい。私以外のカメラマンがスタジオとして使ってくださるのも大歓迎です(笑)。

――それもよいですね(笑)。

今、スタジオや出張撮影以外では学校関係の仕事を多くいただいています。学校は年間を通して行事が多いのでありがたいですね。小学校の卒業アルバム制作も手がけますし、次年度以降はこども園などの仕事も引き継いでいく予定です。

ほかでは役場からいただいている仕事も多いです。夏はバルーンフェスティバルがありますし、観光PR用の写真を撮ったり、ふるさと納税の関係で返礼品の商品を撮ったりもしています。

――町もいろいろなことをやっていますし、道の駅やぬかびら源泉郷をはじめ観光にも力を入れているから、撮影のニーズはたくさんあるんですね。

はい、本当にありがたいと思います。

撮った写真は、しっかり編集してお客様に納品します

――これからのご活躍を応援しています。最後にお聞きしたいのですが、土門さんが考える写真の魅力とは何でしょうか。

写真は、ゼロからイチをつくるものだと思うんです。

それでつくったものをお客様に提供したときに、喜んでいただけることにやりがいを感じます。

カメラマンになる前はプログラマーになりたかったのですが、それもゼロからイチをつくることに興味があったからです。その気持ちはずっと変わっていないですね。

――確かに、写真もモノづくりの側面がありますね。

もう一つ、私は写真やカメラはコミュニケーションツールだと思っています。お客様の写真を撮ったときに、お客様の幸せや喜びを感じたり、おすそ分けをいただいている気持ちになれるので、それも私にとっては大きな魅力です。

――今日はありがとうございました。これからも素敵な写真を撮り続けてください。

ありがとうございます。これからどうぞよろしくお願いいたします。

=========

物静かな印象の土門さんですが、お話の節々から写真や映像が好きな気持ち、そして熱い思いが伝わってきました。

知識やスキルの習得にも貪欲で、フォトスタジオをつくるときにはクラウドファンディングで資金を集めるなど、アクティブな一面もあります。

二人目のお子さんも生まれ、公私ともに充実していく土門さん。ぜひフォトスタジオ「miu」を、多くの方に使っていただきたいなと思います。

フォトスタジオ「miu」は、上士幌町の商店街通りにあります

土門さんは、インスタグラムやご自身のウェブサイトでも情報を発信しています。気になった方は、ぜひフォローをお願いいたします!

\ フォトスタジオ「miu」 /

\ 撮影予約はウェブサイトから /

より良い人生を送るために心をサポート「〇まる」田岡弘子さん

上士幌町では、起業・第二創業・新規事業展開の促進と支援を目的として、2018年度から「かみしほろ起業塾」を開催しています。

かみしほろホロロジーでは、かみしほろ起業塾の受講を経て、なりわいを自分で創ることに挑戦している方へのインタビューを行い、紹介しています。

今回は、2023年度のかみしほろ起業塾を受講し、2024年9月にメンタルヘルスサポートサロン「〇まる」を開業した、田岡弘子さんにお話を伺いしました。

メンタルヘルスサポートサロン「〇まる」

田岡 弘子さん

|たおか・ひろこ|帯広市生まれ。南富良野町で育ち、小学校6年生のときに上士幌町に転居。高校卒業後は看護師の道に進む。患者さんへの心のケアを大切にし、定年まで看護の仕事に従事。2019年に取得したメンタルトレーナー資格を活かし、多くの人の心をサポートしたいという思いから、上士幌町に2024年9月メンタルヘルスサポートサロン「〇まる」を開業。

メンタルトレーナーは、心の健康を保つサポーター

――「〇まる」の開業、おめでとうございます。田岡さんはメンタルトレーナーとして起業されましたが、そもそもメンタルトレーナーとはどんなお仕事ですか?

個人がかかえるさまざまな心の課題を解決し、夢や目標を実現するためのサポートを行う仕事です。心のありようが人生や仕事に与える影響は大きいものです。メンタルトレーナーは、心の健康を保つためのサポーター役でもありますね。

――カウンセラーとも少し違う感じでしょうか。

カウンセラーは、心に悩みや課題を抱えている人に対して、悩みを解消したり心の健康を回復させる仕事です。

メンタルトレーナーは、カウンセリングと重なる部分もありますが、トレーニングで思考を変えていったり、パフォーマンス向上にもつなげていくところが大きな違いでしょうか。

最近は、プロスポーツ選手などにもメンタルトレーナーが付くことが多いです。例えばメジャーリーグで活躍する大谷選手も、トレーナーが付いていると思います。

――主に精神面をサポートしていくんですね。

そうですね。

例えば、親が心配症だと子どももその影響を受けて心配症に育つことがあります。それによって対人関係がうまくいかなかったり、生きづらさを感じることもありますが、トレーニングでこれを変えていくことができます。

筋肉をつけるためにトレーニングするように、心もトレーニングで変えることができるんです。

――心を軽くするだけでなく、思考をポジティブにもするのですね。

田岡さんはメンタルトレーナーの資格も持っていらっしゃるんですよね。

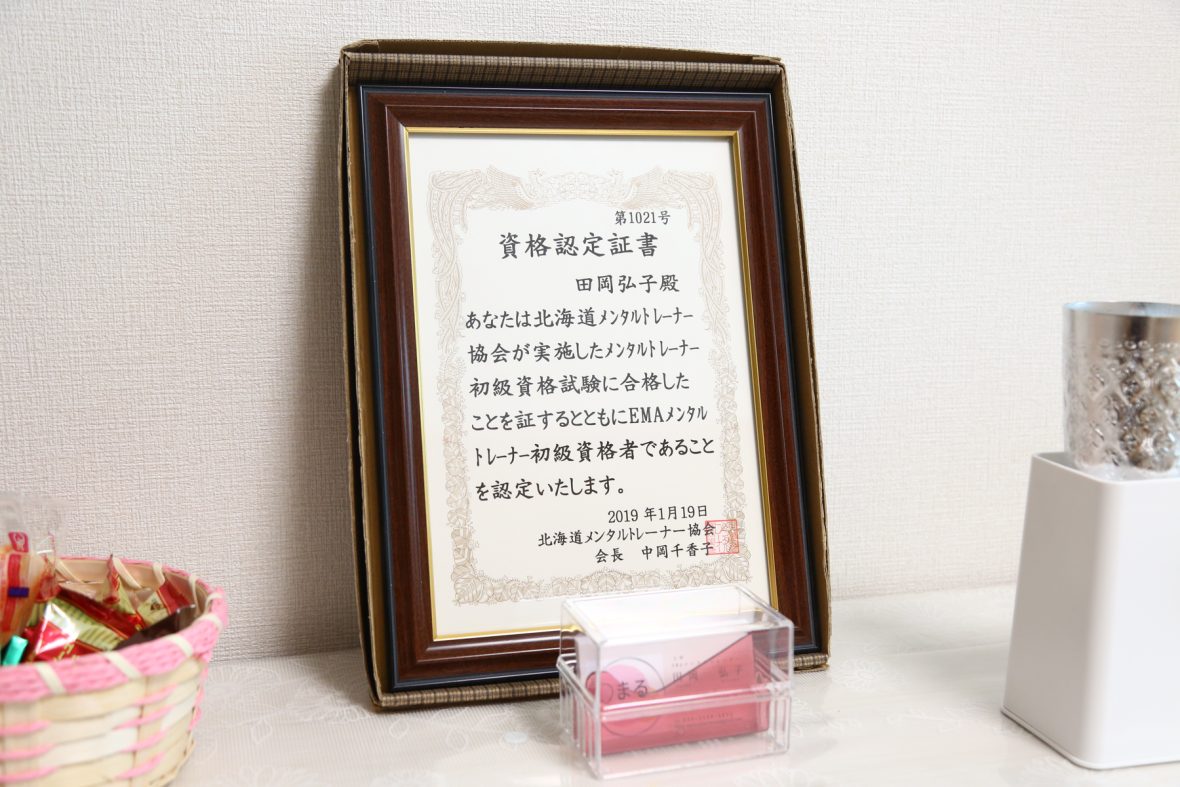

「北海道メンタルトレーナー協会(EMA)」のトレーナー資格を持っています。

EMAでは「自己責任」「自己肯定」「感謝」という3つの人間力を大切にしていて、これを軸に多くの人たちに役立つトレーニング方法をお伝えしています。

EMAメンタルトレーナーの資格認定証書

心のケアと向き合い続けていた看護師時代

――起業の経緯もお聞きしたいのですが、先になぜメンタルトレーナーの勉強をしようと思ったのか、聞かせていただけますか。

私は小さいころから看護師になりたくて、高校を卒業してからずっと帯広市で看護師の仕事をしていました。

長く仕事をさせていただきましたが、2016年に勤務先の病院でメンタルケアに関する研修があって受講したんです。

そこで「自己責任」「自己肯定」「感謝」の3つの人間力の話を聞きました。

――きっかけはその研修だったのですね。

私は母親が似たような話をいつも聞かせてくれていたので、その話と重ねて聞いていたのですが、同僚たちの多くは初めて聞く話だったようで、私はそのことに驚いたんですよね。

そこでこういう仕事もあるんだなと思いました。

その流れで、EMAが開催しているメンタルトレーナー養成講座があることも知ったので、看護の仕事にも活かせると思って入会と受講を決意したんです。

――なるほど。

実際に受講中に学んだことは、患者さんへの接し方や言葉のかけ方などに役立ちました。

私は看護師の仕事で何が楽しかったかというと、患者さんとの会話なんです。

医師の診察をサポートしたり、患者さんの状態を診たりもしますが、患者さんが私と会話をして笑ってくれることが一番の喜びでした。

また、年齢を重ねていくと、患者さんやご家族の方だけでなく、同僚や後輩からも悩みを相談されたり話を聞く機会も増えていきました。

そんなときにもメンタルトレーナーの勉強はすごく役に立ちました。

患者さんの笑顔が喜びとお話する田岡さん

――もともと人の話を聞くことは好きだったのですか?

はい、そうだったんだと思います。

振り返ると、小児科や精神科、ICU(集中治療室)など、いろいろ担当させていただきましたが、特にICUでは重篤患者の方の生死と直面することが多く、そのころから患者さんやご家族の方などの話をよく聞いていました。

当時から会話を通じて患者さんの気持ちが少しでも和らいでくれることがうれしかったですね。

お話を聞くことで役に立ちたいという気持ちから、緩和ケア(病気に伴う心と体の痛みを和らげること)やターミナルケア(終末期医療)をする病院に在籍していたこともありました。

――ずっと患者さんの心のケアと向き合ってこられたのですね。

はい。その経験から、メンタルトレーナーの資格を活かした仕事ができたらと思うようになりました。

かみしほろ起業塾を受講したことで視界がクリアになっていった

――それが起業にもつながっていくのですね。具体的にはどんなきっかけがあったのですか?

2023年4月に看護師を定年退職し、6月に母親の介護もあって上士幌町に戻ってきました。

それでも仕事はしたかったので、資格を活かした仕事を探していたのですが、なかなか見つからなくて。

そんなとき、新聞の折り込みに「かみしほろ起業塾」のチラシを見つけて「これだ!」と思って申し込みました。

――退職の時点で次は起業と考えていたのですか?

いずれ介護が落ち着いたら自分で開業するのもいいかなと思ってはいましたが、まだ先の話だと考えていました。

でもチラシを見たときに、なぜかピン! ときたんです(笑)。

すぐに起業できなくても、話は聞いてみたいと思いました。それですぐにハレタかみしほろに連絡して「起業塾って何をするんですか? 私でも受講できますか?」って。

――その行動力が素晴らしいですね。実際に受講していかがでしたか?

私は起業のやり方を教えてもらえると思っていたのですが、実際にやったのは事業計画書をつくることでした。

そんなのやったことないし、どうすればいいの? と最初は不安に思いましたが、まずはやってみようと思考を切り替えて、一つひとつ項目を埋めていきました。

やってみると案外書けるもので、起業に向けて何をやっていくかの確認にもつながりました。

計画書を書き上げたころには、自分が起業しているイメージがハッキリ持てるようになりましたね。

自宅の一室を改装した「〇まる」のセッションルーム

――ぼんやりしていた視界がハッキリしてくるわけですね。

はい。

参加した最初のころは本当に起業できると思っていませんでしたが、回数を重ねるうちに頭のなかが整理されていって具体化していきました。

起業イメージがクリアになると、介護が落ち着くのを待つ必要はないなと思うようになって、介護をしながらでもできることはあるんじゃないかと、考え方も変わっていきました。

――それが起業の決断につながったと。

実は自宅に戻るタイミングで部屋を一つ改装していたんですが、よく見ると誰かと会話するのに広さもちょうどいいぞと。

もしかして起業するなら今? と思って、もうここでやろうと思いました(笑)。

――まさにタイミングだったのですね(笑)。

私の場合、もともとお金を稼ごうという動機はなくて、ボランティアでもいいから誰かの悩みを聞いたり相談を受けられたらいいなと思っていたので、実際に起業するとなったときにはうれしい気持ちと驚きの両方がありました。

町の皆さんが楽しく幸せな人生を送るために貢献したい

――ところで「〇まる」の由来は何でしょうか?

事業計画書に会社名を書く欄があったのですが、すぐに決められないので、とりあえず「〇〇〇」と入れておいたんです。

でもあるときにふと「あれ?『〇』でいいんじゃない?」ってピン! ときて。

――ここでもピン! と。

「〇」って覚えやすいし、いろんな意味がありますよね。

ご縁(円)だったり、つながる輪(円)だったり。優しさや柔らかさも感じますし、ありのままの自分でもいいんだよ(〇)というメッセージにもなると思ったんです。

この看板が目印です

――私は「小さくても大きくても〇」という意味もあるのがいいな、と思いました。

EMAの考え方に「良いも悪いもない」というのもあって。その価値観も「〇」に込められるとも思いました。

また、メンタルヘルスというと、まだまだ重かったりネガティブなイメージがあると思いますが、私はもっと気軽に話したいことを話せる場所をつくりたいんです。欧米などはすごく進んでいて、メンタルヘルスやカウンセリングは生活の身近なところにあるんですよね。

――確かに、欧米に比べると日本ではこの分野は遅れているイメージがあります。

人生を歩んでいると、いろんな悩みと対面します。子育て世代には子育て世代の、介護世代には介護世代の悩みがありますし、職場の人間関係だったり進路の悩みもあるでしょう。

生きていれば思いがけないことが突然起きたりもしますし、それで気持ちや感情が乱れることもあります。

でも、どんなときでも思考をポジティブにできれば乗り越えられると思いますし、幸せな人生につながると思います。

――素晴らしい思いですね。ぜひこれから頑張ってください。

ありがとうございます。軌道に乗るには時間がかかると思いますが、上士幌町の皆さんが楽しく幸せな人生を送るために、小さなことでも「〇まる」に話してもらえるような存在になりたいと思っています。

周りで起きる出来事やかかわる人たちへの感謝を忘れずに、これから活動していきたいと思います。

イキイキとした笑顔が印象的でした

=========

看護師時代に積み重ねてきた経験も含めて、今につながっていたのではないかと思えるほど、田岡さんは一貫して人の心と向き合ってきました。

田岡さんは「どんな出来事も心の成長につながる」と考えています。その信念があるからこそ、多くの人に寄り添い、支え続けてきたのだと思います。

これからはその力と経験を、上士幌町で役立てていくことでしょう。田岡さんの新たなチャレンジを応援します。

メンタルヘルスサポートサロン「〇まる」はインスタグラムでも情報を発信しています。インスタグラムから問い合わせフォームにアクセスすることもできます!ぜひフォローをお願いいたします!

\ メンタルヘルスサポートサロン「〇まる」 /

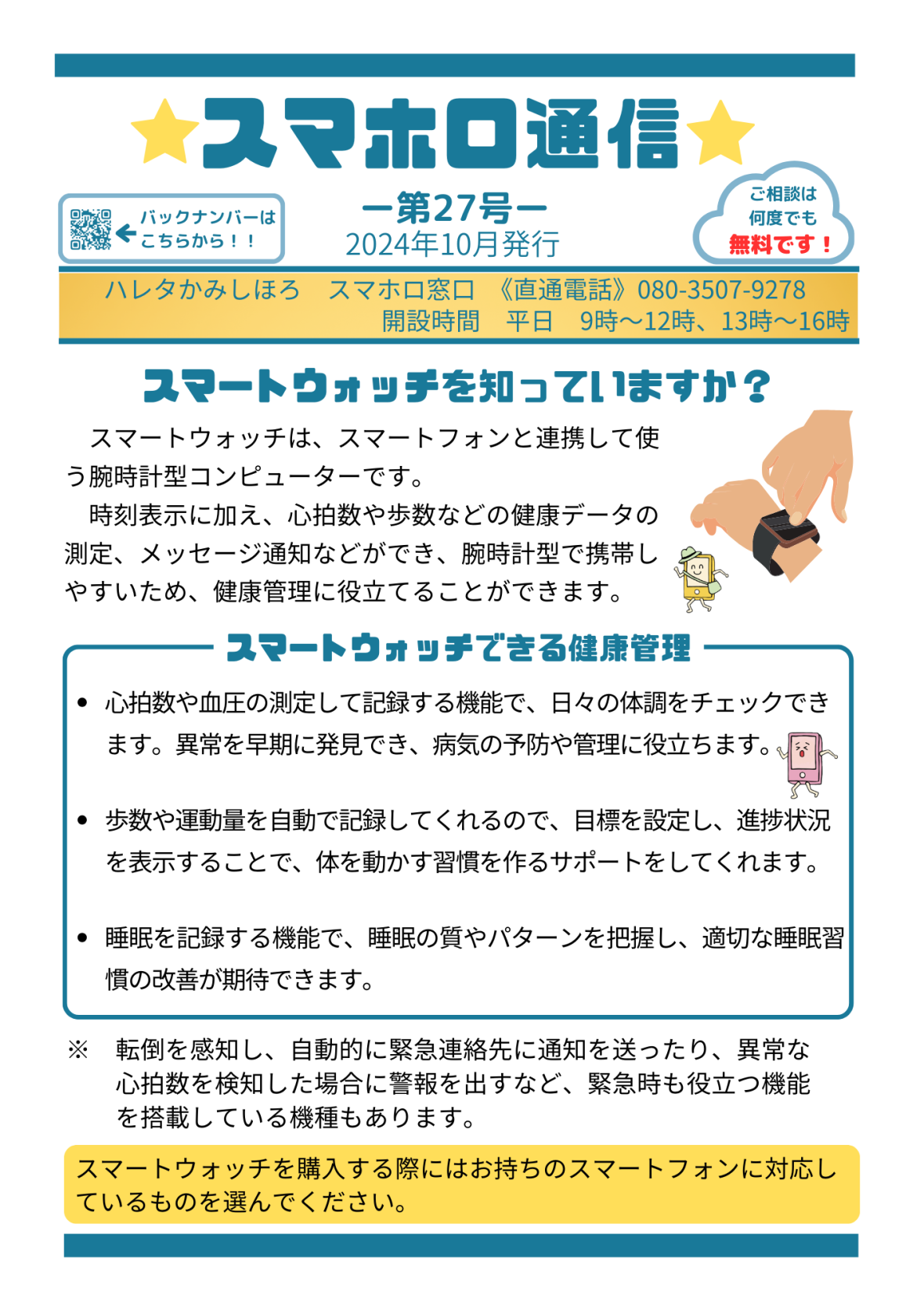

スマホロ通信第27号(2024年10月 発行)

スマホロ通信第27号ではスマートウォッチについて説明をしています。

裏面ではスマホ教室のレポートを掲載しています。

おいしいもので、つくり手と食べ手をつなぎたい「teto teto」渥美俊介さん

上士幌町では、起業・第二創業・新規事業展開の促進と支援を目的として、2018年度から「かみしほろ起業塾」を開催しています。

かみしほろホロロジーでは、かみしほろ起業塾の受講を経て、なりわいを自分で創ることに挑戦している方へのインタビューを行い、紹介しています。

今回は、2022年度のかみしほろ起業塾を受講し、「teto teto(テトテト)」の屋号で活動している渥美俊介さんにお話を聞きました。

teto teto(テトテト)

渥美 俊介さん

|あつみ・しゅんすけ|静岡県浜松市出身。家族の影響で食に関心を持ち、小学生のころからお菓子づくりをはじめる。2022年2月上士幌町に移住。町民と触れ合うなかで好きなことを仕事にしたいと思い、「かみしほろ起業塾」を受講。イベント出店を中心にお菓子や惣菜を提供している。

「好きなことが仕事にできたらいいな」

――まずは「teto teto」について教えてください。

現在は、上士幌町内や十勝管内を中心に、イベントなどでお菓子やお惣菜の販売を行っています。

初めて出品したのは2022年6月で、ハレタかみしほろ(まちづくり会社が運営する施設。以下、ハレタ)で開催した「手づくりおやつカフェ」でした。それからハレタのイベントには定期的に出品するようになって、2023年には士幌町や帯広市、上川町など町外にも出品する機会が増えました。

上士幌町内では、主にハレタでほぼ月1~2回のペースでおやつカフェへのお菓子の出品とお惣菜ランチのイベントを実施しています。

――もともと食がお好きだったのですか?

小学生のころから家でお菓子をつくっていました。3歳上に姉がいるのですが、姉がよくお菓子をつくっていたんです。その姿を見て自分もやってみたいと思って始めたんですよね。

母だけでなく父も料理をする人でしたし、家族みんな食べることが好きだったんです。そんな環境で育ったことも影響していると思います。

町の皆さんとの触れ合いがteto tetoを始めるきっかけとなったとお話される渥美さん

――では「teto teto」を始めようと思ったきっかけは?

町の皆さんとの触れ合いが一つのきっかけになりました。

私は、2022年2月に静岡県浜松市から上士幌町に移住してきました。妻が地域おこし協力隊としてまちづくり会社で働き始めたので、ハレタのイベントにもよく来ていたんです。

そこでたくさんの町民の方たちが、自分の好きなことや得意なことを活かしていろんな活動をしている皆さんの姿を見ていて「自分も好きなことが仕事にできたらいいな」と考えるようになりました。

――町の皆さんの活動に刺激を受けたのですね。

はい。もう一つは生活をしているなかで、スーパーが閉店すると食の選択肢が少なくなると感じたこともあります。

都会のように遅い時間までスーパーが開いていないので、例えばお仕事帰りの一人暮らしの人たちなどは、夜が遅くなるとコンビニか外食しか選択肢がない。

もしもここに自分が提供するお惣菜という選択肢を増やしたら、町の皆さんも喜んでくださるんじゃないかと思いました。

「かみしほろ起業塾」を受講したことで起業へのステップが可視化できた

――なるほど。具体的に考え始めたのはいつごろですか?

2022年10月に「かみしほろ起業塾」を受講したことが、大きなきっかけになりました。

移住前に上士幌町のオンライン移住セミナーに参加していて、そこでかみしほろ起業塾を経て起業した方の話を聞いていたんです。それで起業塾のことは知っていました。

ただこのときは「起業したい」という強い意志を持っていたわけではありません。

――そうなのですね。

もともと食べることや料理は好きでしたが、それを仕事にしようとは思っていませんでした。それが町の人たちと触れ合っているうちに、もしかしたらできるんじゃないかと思うようになった。ただ、具体的に何をすればいいかわからない。それでハレタのスタッフさんにも相談したら「起業塾に参加することで、直接起業に結びつかなくても、渥美さんが考えていることが少しでも整理できたり具体化できるかもしれない」と言われて、それならやってみようかなと思いました。

――前に進むきっかけになると思ったんですね。

起業塾と名前がついているから、志の高い人が集まっているんじゃないかと躊躇していたのですが、その言葉で気持ちが楽になりました。

人気の濃厚チーズタルト

――実際に受講してみていかがでしたか?

その気になれば起業できる、という自信が得られました。

かみしほろ起業塾では事業計画書を書き上げていくのですが、その過程で商品やサービスの内容を見直したり、売上・原価について学んだりします。また融資の話なども入ってきて、起業に向けてのステップを一つずつ踏んでいくという感じなんです。

年間の事業計画を立てて、どんな手順を踏めば進んでいくかが可視化できるので、次はこうすればいいということがわかってきました。

――やるべきことが可視化されていくのはいいですね。

はい。それを一つひとつ進めていくことで、起業に対する不安もなくなっていきましたね。間違いなく「teto teto」をスタートさせる起点になりました。

かみしほろ起業塾の先輩にクラフトキッチンを開業した齊藤肇さんがいらっしゃったことも大きかったです。齊藤さんの講演を聞く機会もあったのですが、同じ食というカテゴリーで起業されて夢を語られる姿に刺激を受けました。

――先輩がいらっしゃるのは心強いですよね。ところで「teto teto」には、どんな意味が込められているのですか?

「おいしいものでつくり手と食べ手をつなぐ」という思いを込めています。

僕は尖ったものをつくって提供しようという気持ちは全くなくて、丁寧につくったものを届けたいんです。それで食べる人の気持ちが和らいだり、笑顔になったりすれば嬉しいですね。おいしいもので作り手の僕と食べ手がつながる瞬間ですね。

お菓子のパッケージに貼っているロゴは、実際に自分がつくったお菓子やお惣菜を食べてくれた知り合いのアーティストに製作をお願いしました。

最低限の要望しか伝えていなかったのに、こちらの思いとイメージがすごく合っていて、とても嬉しく思いました。

――優しさや愛情を感じる、素敵なロゴですね。

ありがとうございます。

つくり手の優しさと温かさを感じる「teto teto」のロゴ2種類

十勝の景観に衝撃!移住するならここと決断

――ここで少し渥美さんについても伺いたいのですが、そもそも上士幌町に移住しようと思ったきっかけは何だったのですか?

もともとは旅行が好きで、訪れた土地の景色や食べ物を楽しんでいました。生まれも育ちも静岡県で、山や海が近くて自然に触れ合うことも好きでした。

2016年に結婚して浜松に住んでいたのですが、妻も食べることや自然が好きで、二人で旅行に出かけた際に「いつか移住してみたいね」という話をよくしていました。浜松もよい土地なのですが、住んでいたのは街中だったので、もっと自然に囲まれた土地で暮らしたいと思っていました。

――なるほど。

そしてもし本当に移住するなら静岡県と全く違うところにしようと思っていました。となると本州ではなく、北海道かなとなって。

旅行では札幌や旭川などの、どちらかというと観光地と言われるところにしか行ったことがなかったので、居住地として北海道内で、どこか良いところがないかと調べました。

そこで、十勝というエリアがおもしろそうだねという話になって、まずは行ってみようと思って旅行に来ました。それが2021年8月です。

そしたら衝撃を受けてしまって。

――それは、どんな?

「日本にこんな場所があるのか!」と感動したんです。どこまでも続く平野、高くて青い空、来る前に見ていた写真や映像のままの景色が広がっていて、とにかくすごい! とずっと興奮していました(笑)。

帯広市で開催される「十勝ファーマーズマーケット」にも出店

――私も初めて十勝に来たときは同じことを思いました。

まだコロナ過だったので制限もあったのですが、宿泊先のホテルで従業員の方が気さくに話しかけてくれたり、出会う人たちがみんな優しくて、十勝っていいところだなってすぐに好きになりました。

――優しい人が多いですよね。

それで移住するなら十勝がいいなって思うようになって。

そのなかで上士幌町の移住セミナーにも参加して、まちづくり会社の仕事があると知ったんです。

妻がその仕事に興味を持って応募したら採用されて、それであれよあれよという間に気がついたら上士幌町で暮らしていました(笑)。

――夏に初めて十勝を訪れて半年後には上士幌町にいたと(笑)。

そうです。勢いもありましたね(笑)。

僕は浜松では建設会社で設計の仕事をしていたのですが、移住を機に生活を変えたくて、半年間くらいは何もせずにのんびりしようと決めていました。

生活を始めてから町の人たちと出会って、触れ合っているうちに自分が好きだった食で何かできるんじゃないかと思って、かみしほろ起業塾を受講した…そんな経緯ですね。

――いろいろつながりました。ありがとうございます。

おいしいもので人がつながる場所をつくりたい

――では今後の目標をお聞かせください。

おいしいものを多くの皆さんに提供したいのはもちろんですが、その先にある食のコミュニティをつくりたいと思っています。おいしいもので人がつながる場所をつくりたいですね。

それはつくり手と食べ手をつなぐ「teto teto」の理念にもつながるものです。

――食のコミュニティ、いいですね。

おいしいものは人を笑顔にしますよね。

先ほど料理好きの家族の存在が食に興味を持ったきっかけだったとお話をしましたが、実家の家族で外食をしたことがほとんどないんです。

父も母も料理をする人で、おいしいものは自分たちでつくることが当たり前という環境でした。

それで自分も料理をつくって家族にふるまうと喜んでくれた、そのうれしさが原体験にあると思います。

妻の家族にも料理やお菓子をつくりますし、それで喜んでもらえることが本当にうれしいんです。

その輪を広げてきたいと思っています。

一つひとつの作業に思いを込めています

――素晴らしいです。

今、やっと肩の力が抜けてきたんです。

「teto teto」を始めたころは仕込みをしただけでグッタリしてしまって。今だから言えますが、最初の頃は余裕がなくて、お客様の顔がちゃんと見えていませんでした。

それが最近はお客様の顔をしっかり見て会話もできるようになりました。

お客様の「おいしかったよ」という声や、リピーターの方が増えていることが、何よりも僕の力にもなっています。

――やはりお客様の声が一番うれしいですよね。

本当にありがたいです。

あとは、いずれは店舗を持ちたいとも思います。今はイベント中心ですが、実際にやってみることで売上と原価の関係や、お客様の反応などもわかってきました。

まずは食品加工センターで菓子製造業許可の申請を行い、製造の資格を取りました。飲食店営業許可も取れば店舗で食べてもらうこともできます。

かみしほろ起業塾で学んだことが少しずつ具現化してきていると思いますので、一歩ずつ、一歩ずつ、できることを広げていきたいと考えています。

――ありがとうございました。これからも応援しています。

ありがとうございます。急がず、慌てず、自分のペースで進んでいきたいと思います。

渥美さんからは、食に対する思いと誠実なお人柄が伝わってきました。そんな渥美さんは、食の宝庫である十勝に導かれてきたのかもしれません。

食は、「人を良くする」と書きます。おいしいものを食べると誰もが笑顔になり、心が豊かになります。渥美さんのつくったもので、そんな輪が大きく広がっていくといいなと思いました。

「teto teto」はインスタグラムや公式ラインで情報を発信しています。出店情報や詳細メニューも発信中です。フォロー、お友達登録をお願いいたします!

\ teto teto /